Actualidad

Festival Biarritz Amérique Latine 2019: entrevista con Arpi, actriz principal de la película “Canción sin nombre”

Escribe: Anouk Guiné

La ópera prima de la directora peruana Melina León, co-producida con Michael White -en la cual actúan Tommy Párraga y Lucio Rojas, con Inti Briones en la dirección de fotografía y producción, y Pauchi Sasaki en la música- acaba de recibir la mención especial del jurado de largometrajes en el Festival Biarritz Amérique Latine, que tuvo lugar del 30 de septiembre al 6 de octubre.

Arpi, como quiere que se la llame en honor a su madre ayacuchana, o Pamela Mendoza Arpi, interpreta el personaje de Georgina Condori, una mujer andina, quechuahablante, joven y embarazada, vendedora- ambulante de papas en un mercado popular de Villa El Salvador. Georgina a finales de los 80s, durante el conflicto armado y la presidencia de Alan García, acude en pleno invierno a la “Clínica San Benito” donde había escuchado en la radio, se ofrecía servicio de atención médica gratuita a mujeres gestantes. Luego de ser atendida su recién nacida -que nunca llega a ver ni a tocar- es robada por el personal de la falsa clínica, una red mafiosa que en ese entonces, con la complicidad de los jueces, vendía bebés en el extranjero, principalmente a parejas francesas que pensaban estar adoptando a huérfanos de guerra.

En

la vida sentimental de Georgina hay que agregar que Leo, su esposo, danzante de

tijeras y estibador, interpretado por Lucio Rojas, se junta a una guerrilla. De

todas formas y frente a la pasividad e indiferencia de las autoridades del

Estado peruano, Georgina busca a los periodistas. En la vida real, el

periodista es Ismael León, padre de la directora Melina León -aquí interpretado

por Tommy Párraga- quien trabajaba en “La República” y fue el primero en cubrir

esta historia real. No fueron casos aislados. Doscientos bebés fueron robados a

partir de 1983. La mafia involucrada fue apresada y una de las niñas robadas,

Céline Giraud, francesa, enterada del caso a través de los artículos de Ismael

León, logró después de años encontrar a su madre biológica, una mujer

ayacuchana, y trata hoy de conectar a otras madres peruanas con sus hijas

robadas. Gracias a sus gestiones, dos de las mujeres afectadas pudieron

encontrarse, pero se desconoce el paradero del resto de los niños, hoy adultos.

Una película necesaria que narra el desgarro de lo que fue la época oscura del Perú de los 80s.

El 7 de octubre, entrevisté a Arpi en Biarritz.

– Para la antropóloga que eres, ¿qué ha significado interpretar este rol?

Para mí ha significado deconstruir a la antropóloga, porque cuando yo experimento la universidad, no había tenido los ojos apropiados para mirar mi entorno, mi familia, de donde venía, y más bien me había estado mirando desde la antropología. Y cuando me miraba desde esa disciplina y desde los libros, me sentía muy ajena, porque te hablan acerca de la identidad, y de la migración o las historias de movilización del campo a la ciudad. Encuentras textos donde se habla de “invasores” e “invasoras”, y era una historia muy diferente a escuchar como se auto-referenciaban mis padres y las personas del entorno donde yo vivo. Ellos usan otros términos para hacer referencia a su proceso de movilización campo-ciudad, que son “fundadores”, “fundadoras”, en Villa el Salvador, “dirigentes”, “dirigentas”. Nunca encontré estos términos en los libros. Y muchos de los relatos orales con los que yo he crecido, los encontraba en el libro como “psicosociales”. Entonces lo que hice fue reducir a la antropóloga, porque estaba además atravesada por los grandes textos meta-narrativos desde afuera, y no tanto por una epistemología desde adentro, desde el Perú. Siento que soy la hija que ha ido a chismear en la universidad, qué se dice de nosotros allá, y regresa a contárselo a las vecinas, a los maestros. Siento que el conocimiento antropológico, o las conclusiones a las cuales puedo llegar, las miro, las siento y las racionalizo de manera más honesta, cuando leo por ejemplo a Silvia Rivera Cusicanqui, o a los compañeros que están creando conocimiento en Bolivia. En todo caso estos serían mis referentes para poder dar una respuesta a lo que he leído y escuchado en la ciudad.

– ¿En qué medida esto te ha influenciado para actuar en la película?

Bastante, porque yo tenía el conocimiento de la identidad, de la ruralidad desde lo que había leído, pero no me estaba funcionando porque cuando ensayaba, cuando quería sentir y hablar, estaba muy mediada por el texto antropológico, entonces dije, vamos a poner un paréntesis e ir a escuchar como estos mismo temas, estos miedos, los han pensado mi mamá, mi tía, como lo piensan en Puquio. Me fui a escuchar este otro pensamiento crítico desde ellas. Ahí por ejemplo doy con el tema de que este miedo que se vive en la película, que es el tráfico y robo de los niños, en la antropología se cuenta como la racionalización del miedo en la guerra interna, como los mitos orales del campo que se revitalizan, son pishtacos, son saca ojos. Entonces cuando voy a Villa, reviso nuevamente porqué mi mamá no me permitió, por ejemplo, tener amigos varones hasta los 17 años. Siempre me contaba ella que había conocido chicas en los noventas a las cuales les habían quitado los órganos, muertas, y me hablaba de los saca ojos y de los pishtacos. Las vecinas también hablaban de que tenían miedo a las personas que eran muy extrañas, que se materializaba en los hombres blancos. Decían: “Seño, un carro ha estado pasando a las 4 de la mañana”. Siempre ese terror a lo foráneo. Igual en Villa, cuando yo trabajaba en el Área de la Mujer, me hablaban de cómo había sido su experiencia de dar a luz en un escenario donde no había servicios, y el terror que sentían cuando iban a las postas. Personas de ONGs les decían: “Seño, no me quieres vender tu bebito?” Les daban tickets y les decían: “no te quieres atender ahí?” Entonces ellas no utilizan los términos técnicos que manejamos desde el lado urbano y educativo, como “tráfico de niños”, “tráficos de órganos”. Me decían: “había un montón de pishtacos o saca ojos rondando”. No han tenido las madres a las cuales les han robado su bebé, esta experiencia de nuclearse, de organizarse. Eso no se ha verbalizado con los términos que conocemos en las ciencias sociales, pero se ha mantenido en la memoria, y eso no quiere decir que sea fantasía o que sea ficción, o que sea psicosocial puro. Tiene de realidad material concreta y tiene de memoria. Entonces me ha permitido ser consciente de este otro tipo de racionalidad que muchas veces se subestima. Desde la academia decimos: “no tienen escritura, no tienen pensamiento critico”, y luego voy y escucho como cantan, voy al cementerio de Nueva Esperanza y veo a las señoras decir: “Somos fundadoras. Nosotros hemos marchado y somos heroínas políticas”, mientras enterraban a una de ellas, Felicita Sinche, mientras entonaban a Flor Pucarina, de la cual dicen que es una mujer política que las representa, y desde acá, desde el otro lado, las vemos más bien como un “movimiento de mujeres” que más o menos sospechamos, pero de ellas se dice que han perpetuado los roles tradicionales, si eran conscientes de su condición de subalternidad con los hombres, si eran feministas o no. Por el otro lado empiezo a ver que sí, hay una conciencia. Veo por ejemplo que las hijas de los artistas ayacuchanos de Sarhua están escribiendo esta consciencia crítica. No la escriben con palabras, en castellano, pero lo están pintando, haciendo una denuncia y pidiendo transformación. Descubro esta racionalidad. Entonces ahí en mí despierta una emergencia por tratar de que hagamos un reconocimiento de esta otra agencia política.

– Cuéntame de tu experiencia en el teatro popular y cómo se vincula a estos temas.

Yo siempre había querido encontrar un espacio de participación, tanto académico como político, pero cuando llego a la universidad, experimento la verticalidad, la censura y la traición partidaria que hay en esos espacios, donde no hay espacio para decir las cosas que yo pensaba. Termino dejando la universidad durante tres años por violencia experimentada ahí. Después amo a una mujer, yo me enamoro y amo profundamente a una mujer, y quería saber lo que estaba viviendo, racionalizarlo, procesarlo, entonces voy al Movimiento Homosexual de Lima, al MHOL, y había un taller de Teatro del Oprimido. La compañera que lo estaba facilitando me invita a Pamplona Alta donde conozco a otras compañeras que venían de Comas, de Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores. Estábamos tratando de hacer un Teatro de la Oprimida para hablar de la violencia de género que habíamos sufrido. Siempre estamos utilizando las historias de otros para hablar de nuestras historias y de nuestros miedos. Empezamos a quitarnos las máscaras y a sacar obras de teatro como Cuerpos en subasta, basta; Mujer erizo; Misión condon. Al cabo de un año, cada una regresa a sus espacios. La compañera viajó a Colombia, en este momento yo tenia cercanía con el local comunal de Micaela Bastidas e invito a las amigas a trabajar en este local. En los dos, tres años que estuvimos ahí, nos integramos a espacios culturales en Villa María y Villa El Salvador, y es ahí donde descubro la experiencia política y artística de resistencia de Villa El Salvador. Empiezo a conocer otros espacios que se habían apropiado de las formas de arte del circo, del teatro, del ballet, de la batucada, para hablar de lo que pasa en el barrio. Entonces el teatro para hablar de la fundación de Villa El Salvador en obras de los años 80s. Se empezaba a hablar de “cultura comunitaria” en términos de gestión cultural, pero lo que yo realmente vi fue que en los años 90s, después del asesinato de dirigentes vecinales como María Elena, entre otras y otros que fueron perseguido, asesinados, doblemente, en el cuerpo, en el símbolo y en el recuerdo, es que es un peligro seguir siendo un dirigente vecinal, y más para las mujeres. Entonces creo que ese ha sido el mecanismo, la capa, la máscara para seguir haciendo organización política desde el arte, porque el arte es subestimado por el Estado y la subversión. Era menos peligroso hablar de agencia desde ahí. Para mí, esa es la forma en que los jóvenes o la generación de los 90s encontraron la manera de seguir organizando, nucleando, resistiendo, pero seguir trabajando por el barrio. Yo me quedo reflejada ahí, los abrazo como referentes míos. Pero descubro que hay una ruptura, porque al habernos apropiado de estas formas de arte en nuestro procesos de ser hijos de la primera generación de migrantes haciendo política en el barrio, hay una ruptura con las formas más tradicionales de hacer política de la primera generación, de fundadores y fundadoras. Mientras se está resistiendo en los locales provinciales, en las fiestas tradicionales, en los comedores populares, veo la desconexión entre la organización popular política tradicional de esta etapa del desplazamiento y de la movilización del campo, y las nuevas generaciones. La ciudad, el colegio, los institutos nos han atravesado de tal manera que nosotros mismos no reconocemos a nuestros padres o mayores como agentes políticos. Y luego digo, hay que trabajar en un puente, en formas en que la tabla de Sarhua se conecte con el teatro popular, en que la fiesta de la Cruz de Mayo que se hace en Comas y en Lima Sur, se conecte con el festival de memoria y arte en el barrio. El teatro popular me sirvió bastante porque me miro como hija, y entiendo porque subestimé a mi mamá. Cuando estaba en la universidad y haciendo teatro, yo decía: “Porqué están haciendo la Cruz de Mayo? Porqué están cantando así? Esto es la colonialidad, están adorando a un cristo que es la colonialidad”, y luego entiendo de que son máscaras, de que han resistido así, entonces empiezo a mirar con otros ojos y profundizo en esa memoria. Pero al escucharlas a ellas, tanto a mis compañeras que han estado haciendo teatro en el barrio y que son ahora gestoras culturales barriales, veo las violencias a las que se enfrentan en el espacio público, las canchas del barrio. Se enfrentan a los hombres dirigentes que quieren jugar fútbol mientras ellas quieren dar otro uso a las canchas. Y veo, escucho la memoria y la voz de las señoras, de mis tías, como ellas se enfrentaron a los matrimonios forzados, a los matrimonios compulsivos para ser sujetas de derechos y tener derecho a la vivienda y ser propietarias de un lote. Son las mismas violencias, son las mismas limitaciones que viven las mujeres del campo, las mujeres movilizadas en la ciudad, y las mujeres de las nuevas generaciones en el barrio. Tenemos que ser conscientes de toda esa cadena porque todavía no lo hemos superado. Me permite haber visto el dolor, la exclusión, las condiciones bien particulares de nuestra marginalidad, pero también el poder que tenemos desde este lado.

Durante el debate con el público que siguió la película, escuché que se hace una distinción entre actriz natural y actriz, ¿porqué esa diferencia y cómo te defines?

Se ha empleado varios términos para definir la condición de mi participación escénica en CSN. Se ha escuchado el término actriz natural para definir la participación de compañeros como Lidia Quispe, cantante ayacuchana de Chihuire, del maestro Gregory y Víctor, de Lucio Rojas, pero a qué nos conlleva el empleo de estos términos. Yo me sé actriz, mi ruta no es el de la academia tradicional sino el del teatro que yo llamo popular, y con ello hago referencia a la experiencia de laboratorios y creaciones en los locales comunales, con montaje e incidencia en calles, plazas y espacios públicos; en Lima Sur hay toda una gran escuela, centros culturales, teatros, grupos, asociaciones y redes que han desarrollado desde una apropiación de estas formas escénicas, contenidos e historias que dan cuenta del proceso de migración y fundación, entre otros grandes temas de memoria. Esto además ha implicado una forma nueva de enseñar, una epistemología nueva de la creación, del uso del espacio, y el público responde muy bien a eso. Pero además quiero resaltar que también venimos de una escuela escénica tradicional, mi ruta va por mi socialización a temprana edad viendo danzantes de tijeras los fines de semana bailar al lado de mi casa (mi vecina Rosa Garibay una capaza de estas fiestas), negritos, y la dramatización e intervención de personajes que salen a interactuar con la comunidad en fechas de fiesta como el llamichu y el nakachu, que veía en la fiesta de Sequia en Puquio. Son jóvenes que representan el mundo del agro y el mundo minero, pero además la última vez que visité, se han incorporado personajes travestidos de mujeres desde una representación erótica. Sospecho que tiene que ver con la vinculación de trabajo sexual o quizás trata cuando hay presencia de mina, bueno a lo que voy es que hay un mundo de la dramatización, de la escena y del guión desde el lado de la provincia y de la movida cultural en las urbanizaciones populares, nuestra ruta ha sido distinta pero a la hora de encontrarnos en escena, nuestro trabajo es el mismo y aportamos tanto como el compañero o compañera que viene de una formación estrictamente académica. No debería emplearse los términos para que sean entendidos como unos menos que otros, a mí sí me gusta evidenciar el proceso cuando digo teatro “popular”. No ha sido mi caso en CSN, pero sí a otras compañeras artistas del rubro textil, plástico, se les llama, mal nombra como artesanas e injustamente con este término se les desconoce el derecho a la remuneración, a condiciones de retribución por el servicio prestado, con el argumento de que son artesanas y no cuentan con los pergaminos de la academia. Es algo muy muy injusto, no debemos ser mezquinos. Espero esta situación se pueda transformar. En Lima Sur solía pasarnos que se nos acercaban instituciones para trabajar o nos invitaban a presentarnos, pero desde las instituciones o el tercer sector creen que nos hacen un favor con su logo. Es bien conocido que el trabajo del artista se tiende a precarizar mucho más aún cuando somos artistas de origen popular o provinciano, por eso es necesario que cuidemos nuestros procesos, que no nos precaricemos, y sobre todo que sistematicemos nuestras experiencias y la escribamos. Somos actrices y actores, esto es teatro, tenemos dramaturgos, y como dice el amigo Fernando Bacilio, no es cine regional y cine, es cine peruano.

– ¿De qué manera piensas que la película este contribuyendo al debate sobre el conflicto armado?

Yo creo que contribuye en la medida en que no representa blancos y negros. Muestra como las desigualdades, la exclusión, atraviesa de acuerdo a tu condición, si eres un periodista, si estás en la ciudad, si eres un hombre de barrio, una mujer, y como realmente experimentar eso, y el hecho de que ya no hayan vías para resolverlo. El hecho de que vayas al poder judicial, vayas a la comisaría y no te escuchen, te cierren la puerta, ni siquiera te miren, realmente te están empujando hacia un punto de que ya no sabes qué más, y termina pasando lo que le pasa al esposo de Georgina. Qué más te da que tienes que tomar la carretera, poner la carne y el cuerpo? Porque no te están mirando, no te están reconociendo y no te están escuchando. Entonces no es una guerra de demonios y de ángeles. Es una guerra de falta de comunicación, de falta de empatía, de falta de reconocimiento, de exclusión, de callar al otro, a la otra, es esto lo que está polarizando. Leo, en la película, cuando agotaron todas las vías para pedir auxilio al Estado, y cuando los golpean y los expectoran, ya que para el sistema, no existen, él trata de decir “existo, esta es mi tragedia”, y explota ese triciclo, ese coche bomba. Es su forma de buscar justicia cuando los niegan. Es necesario que podamos tener este mirada profunda para poder trabajar en reconocernos.

– ¿Qué nos dice la película sobre el terrorismo de Estado, la violencia de Estado en el Perú, tanto en esa época como en la actualidad?

El terror del Estado es un terror de larga data, es un terror viejo, de hace siglos. Es una institución que ha sido creada, fundada sobre la exclusión de una nación hacia otra, de un pueblo hacia otro, a una ruralidad, un espacio geográfico, un idioma. Es ese viejo terror que se ha institucionalizado y que está trabajando para tratar de abrir mecanismos, que conocemos como los ministerios que han ido creciendo, que al inicio era uno de asuntos indígenas, el SINAMO, la reforma agraria, ahora la educación intercultural. Pero es esa diferencia de poder, y todavía estamos tratando de asimilar, y con ciertos miedos, a las otras poblaciones, es decir al resto que venimos de otras comunidades. Tenemos que hacer una revisión total del Estado, de cómo se maneja, de cómo algunos accesan y otros no, de porqué no hay autonomías en las naciones wankas, shipibo. Están subalternizadas, subordinadas al mercado, a las decisiones políticas desde lo que se cree la modernidad, el progreso y la idea del Estado-nación, el hecho de que tenemos que ser homogéneos, que todos debemos tener una identidad mestiza, chola. Tenemos que repensarnos.

– ¿Cómo explicas que en la película no se haya visibilizado la violencia de los militares durante el conflicto?

Hay muchas partes del relato y de escenas que se quisieron narrar, que quizás estaban en el guión, pero por un tema de presupuesto de locaciones, en la edición no llegan a estar. Hay escenas que hemos hecho en Ventanilla, en el poder judicial, en el periódico, y que muestran esa represión, pero imagino que en la edición, que se hizo en Brasil, se han tenido que sacar muchas cosas por el tema del tiempo, para que funcione. No se ha contado esa parte.

– Sabes si La Mula, que apoyó a nivel financiero, puso condiciones en relación con el contenido de la película?

No, no lo sé.

– Se dijo de la película, en una crítica escrita, aquí en Francia, que es “miserabilista”. ¿Qué opinas al respecto?

Yo creo que es por la falta de referentes. Es que esta realidad es bien cruda. Creo que tiene que ver con el tema de sensibilidad. Nos ven como zona deprimida aunque nosotros no nos sentimos deprimidos. Pero sí, estamos atravesados por condiciones de exclusión, de pobreza y de marginalidad, lo que se conoce, pero no nos vemos ni nos sentimos así. Claro, los golpes que hemos experimentado han sido bien fuertes, pero hemos logrado una resistencia a la medida de eso, bien fuerte. Nuestra sensibilidad tiene un callito, es un poco más áspera a ciertas cosas que nos hacen. Yo más bien he visto que acompañando la película al hacer festivales acá, a las personas que van y miran les parece: “que bestia! Que bestia de sufrimiento!” E incluso se asustan y me dicen: “Como has podido hacer esas escenas? Que brutal! Qué humanidad puede soportar eso?” Y creo que también es por la lejanía de la experiencia de las guerras que han pasado generaciones. Me ha pasado un poco eso hablando con jóvenes de aquí, en Biarritz. Creo que la sensibilidad de aquí se ha hidratado, y es por eso que de repente al mirar, ven mucha depresión, mucho mundo miserable, y quizás no decodifican la forma de agencia política que tiene Georgina Condori. Ella irrumpe en la sede del periódico, está llorando pero grita pues, grita, incomoda, es ajena, es un edificio. Acaba de venir una mujer blanca y le dice “no puedes pasar”, pero Georgina golpea con la voz. No va a levantar el puño, y no lo va a decir como si fuera un señor sindicalista, pero es su manera, son sus términos. Y luego va al comedor popular y las mujeres del comedor tienen esta agencia de organizar. No se cristaliza en la película como organización de mujeres al estilo de las Abuelas de Mayo, pero se juntan y van en grupo al periódico. Quizás aquí no lo lean como una agencia. Y la acción de Leo es una agencia, pero quizás no se ha percibido, porque precisamente acá no se tienen esos referentes de agencia.

– Las escenas comunitarias son escasas en la película. ¿Puedes hablarnos de ellas?

Aparte de la olla común, la reunión de Leo, hay el Pachatinka. Ahí hay una representación familiar, a puertas cerradas claro, de la comunidad. Y quiero rescatar eso porque Melina trabajó 10 años el guión, es como cuando haces tu tesis, trabajas por años en ella y a veces uno por ego puede ser celoso con eso, pero tenemos que reconocer que ella, cuando empezamos a trabajar juntas, en los ensayos que tuvimos con Lidia Quispe que es cantante, el maestro Gregory, el maestro Victor, violinista, danzante de tijeras, y mi compañero Lucio Rojas, cuando empezamos a trabajar el mundo de Georgina, el mundo de los desplazados, de los provincianos, de Villa El Salvador, del barrio, Melina venía con una lectura de lo que era, una lectura que había visto en los 80s y 90s, entonces en los ensayos a veces ella nos decía: “Esto es un cumpleaños. Están alegres pero están un poquito tristes”. Y Lidia decía: “pero porqué vamos a estar tristes? Si estamos festejando! Al contrario, yo agarro mi chela! He hecho la comida, estamos sirviendo patasca! Si o no compadre?!” Melina escuchaba y rápidamente desmontó ese referente que tenía. Empezaba a escuchar, a aprender, tan al punto de que Lidia le dice: “Ay Melina pero un cumpleaños!! Porqué esa escena va a ser un cumpleaños? Más bonito es Pachatinka!” dijo Lidia buscando apoyo, “si el esposo de Georgina es danzante de tijeras! Hay que hacer mejor Pachatinka!” Melina escuchó, empezó a tomar nota, y no hubo una actitud de soberbia en ese lado. Le cambiaron el guión. Y también Melina tomó la decisión de trabajar con nuestra oralidad porque transmite poesía y realidad. Eso ha sido la negociación, el dialogo, la concertación para que la comunidad y el barrio se vean en la película. Quizás no vemos a toda la comunidad, a cien personas, pero está ahí. Es un primer largo metraje, para mí, para Lydia, para Melina. Me gustaría ver más de esta actitud en varios realizadores, que no nos implanten, que no nos utilicen tanto.

– Pero, ¿porqué esta ausencia de colectividad en la película?

Yo creo que se siente así por la decisión que expresa la cámara. No es una cámara como en Roma que es bien amplia, bien abierta. Aquí la cámara responde a la decisión de mirar desde la sensibilidad que se sentía en los 80s. Estábamos reprimidos y a veces se sentía que no había esperanza, desde la provincia hasta los jóvenes que estaban en la ciudad y en las universidades. Eso en el camino termina haciendo estrecho mirar el barrio, mirar la comunidad y el mundo.

– ¿Piensas que la película podría tener un impacto sobre las mujeres que vivieron este drama en los años 80s?

No te lo digo como actriz, sino como vecina. Ojalá que logre, más allá de la apreciación estética, ojala que movilice desde las instituciones, un acompañamiento, la apertura de un espacio, las condiciones para que se pueda escuchar, y ojalá que genere, aunque haya pasado tanto tiempo, una movilización y una decisión en las mujeres, de juntarse, organizarse. Así como las mujeres que han vivenciado las esterilizaciones forzadas y se juntaron, así como las Abuelas de Mayo, ojalá logre movilización, porque finalmente creo que todo aporte creativo busca eso. Y más allá del robo en sí, del Estado, este es el perpetuo etnocidio. Mestízalos, y mejor si es Occidente, menos pobres, menos provincianos, menos indios, o ya, cuerpos de andinos, cuerpos de provincianos, pero con mentalidad occidental. Este es el perpetuo etnocidio de querer implantarnos un progreso y una modernidad. Y quisiera tener la oportunidad de conversar con compañeras de mi generación, de que revisemos la forma de cómo la escuela y el feminismo nos han dicho que podemos hacer política, de que tratemos de revisar eso para quedarnos con lo que nos sirve, y escuchemos a las mayores, a nuestras madres, y reconozcamos el poder que ellas han conquistado, decantándolo, porque ahí ha habido mucha tensión, incluso generacional, porque siempre hay eso de que las mayores recelan y no le entregan la batuta a las demás generaciones, y encima eso está atravesado por esa soberbia que nos dan los libros: “yo sé más de feminismo, tu no, tu sigues cocinando, lavando, replicando los roles tradicionales de la mujer”. Ellas están sobreviviendo, ella han sobrevivido para que nosotras hayamos podido tener, aunque sea un poquito más de reflexión, de tiempo de reflexión. Nosotras también estamos sobreviviendo, no tenemos estas oportunidades para crear pensamiento crítico; Hemos accedido a la academia pero estamos en las posiciones operativas del ejercicio académico, en la chamba en diferentes espacios e instituciones del Estado, en el tercer sector. Pero hagamos este ejercicio y juntémonos, juntémonos.

– ¿Y esta programada una función de Canción sin nombre en Villa El Salvador y Ventanilla?

Sí, y eso fue lo primero que conversamos con Melina. El Festival de Lima ya lo estrenó, pero nosotras lo que queríamos hacer era estrenarla primero en Lima Sur. Ya hubo conversaciones con compañeros de teatro, como nosotros vivimos el arte con su pasacalle, con sus zancos, su carnaval, y mis amigas dicen “vamos a hacer nuestra alfombra roja!” Yo quisiera hacer eso, con festejo previo, y que pase mi mamá, que pasen los que participaron en la película, las señoras de los 72 comedores populares, el amigo marrón de los negritos de Puquio que baila por mercado CUAVES, los danzantes, nuestras familias, mis vecinas, mis amigos artistas sarhuinos de ADAPS, las maestras de Cantagallo, la madrina Angélica y mis compañerxs. Eso sería muy chévere. Es otra forma de vivir el cine. Hemos hablado con compas que tienen cine comunitario y lo vamos a hacer. Estamos esperando el otro año porque se estrena en marzo 2020, y eso se hace de cajón.

– ¿Piensas realmente que la película necesita brillar afuera, en el extranjero, para tener éxito adentro?

Sí y no, esta historia no es solo de una película peruana, las creaciones peruanas en el cine se enfrentan a la estrechez de los medios de exhibición en términos de tiempo y salas para lograr colocar una película peruana. El 2017 que se estrenó Wiñaypacha, salí de mi trabajo en Villa y me fui al Mall Nueva Esperanza de VMT, pero en la cartelera no había Wiñaypacha. Sí recuerdo que habían colocado una película como Av. Larco o Guerrero antes, y junto a ella otras taquilleras de Hollywood. Cuando pregunté a los jóvenxs que allí trabajan me dijeron que para ir a ver ese “tipo” de películas tenía que ir al Cineplanet de Óvalo Gutiérrez y/o al de San Miguel, el que está por la universidad Católica. Y así pasó reiteradas veces que quería ver producciones peruanas, éstas nunca se exhiben por los cines de Lima Sur, Norte o Este, siempre es Óvalo Gutiérrez, Larco o San Miguel, ah y Centro Cultural de la Católica. Imagínate eso es un viajesote, entonces mi sobrina que fue a ver Cancion sin nombre al cine de Salaverry me decía, “tía cuando tu película salga en mall del Sur va a rayar porque es la historia del barrio”, pero lastimosamente no depende del vecino y la vecina, no depende de mí, tampoco la gran decisión se define por los realizadores de la película, sino por los dueños de las cadenas de exhibición, y parecer ser que hay una suerte de concentración de las películas peruanas en estos distritos centralizados, la pregunta es ¿Por qué solo en estos distritos? ¿qué podría hacer que cambien de opinión y decidan que puedan proyectar CSN en el Mall de Nueva Esperanza? Quizá antes de lanzar un estreno en Perú a manera de estrategia podríamos recorrer fuera y quizá los galardones puedan ser considerados al momento de ampliar nuestro marco de exhibición en Perú y CSN pueda ser proyectada en mi barrio, en el cine del barrio de mi amigo. Esto me lleva a otra pregunta, ¿Por qué debemos hacer las cosas así? Es casi lo mismo que nos pasa a nivel personal laboral, el mérito parece ser una ficción cuando a la hora de escuchar y prestar atención solo atendemos a quienes nos han hecho creer que tienen la verdad, la luz y el poder, nos validamos desde otros, ojalá y no nos toque con esta experiencia reafirmar eso ¿no? Sería triste, ojalá le perdamos el miedo y la subestimación a nuestros vecinxs, a nuestras producciones peruanas, ojalá mis vecinos no tengan que hacer un viaje de dos horas como pasó en el Festival de Cine de Lima para ver CSN, ojalá pueda ser proyectada en las otras Limas, ojalá mi sobrina pueda verla esta vez completa y no llegar después de 40 minutos a Cine Salaverry desde el paradero Pesquero en Lima Sur.

¿Que proyectos tienes después de Canción sin nombre?

He revisado como he construido mi mestizaje en tanto vecina de Villa María del Triunfo, en tanto hija de una señora de Ayacucho y un señor de Cuzco, y esto me está marcando la ruta para las cosas que quiero hacer. Tengo que sobrevivir llegando a Lima. Tengo que gestionar mi pobreza, ver cachuelos, pero tengo que crear, tengo que conquistar la palabra escrita, nuevamente estoy recuperando el quechua, vamos con un compañero a hacer una obra suya que se llama Dos almas en el mundo y que va a ser movilizada por Lima Sur, espero por provincias también. Y estoy esperando alguna respuesta de una compañera que se me ha acercado para hacer una creación de cine, que no es de Perú; espero que se de porque yo voy poniendo el corazón creativo y el corazón escénico en aquellas creaciones que van con las causas en las que yo creo. Esta obra trata de una mujer muy poderosa de la provincia en los años 1900, que se enfrentó al poder del latifundio.

¿Cómo fue tu experiencia en Biarritz?

Lo máximo. Me encantó. Me encanta lo que he conocido del País Vasco. Gracias en serio. Aprendí un montón! Reconocí la provincianidad que viven acá, la resistencia que han tenido, justo les comentaba a las dos compañeras vascas que el País Vasco y el euskera es como el aymara. Ha resistido a muchos momentos de colonialidad. No está arraigado al latín o al parentesco de otras lenguas, pero yo les dije, que orgullo porque eso significa que los euskeras han resistido a muchos proyectos de Estado desde hace mucho tiempo, igual que el aymara ha resistido, desde el mundo precolombino, el colonial y hasta el Estado imperialista que tenemos ahora. Entonces hay que encontrarnos, porque en América Latina, tenemos la mirada de que aquí no existen pueblos ni etnicidad, y que todos son blancos, burgueses e imperialistas. Pero aquí tienen un drama y una historia de fuerza y de resistencia y de resiliencia como la que tenemos nosotros. Entonces yo me he reconocido en las compañeras vascas. Me han hecho conocer el símil de los mercaditos, de los agachaditos, los barrios, y me encantó el País Vasco.

Actualidad

Minedu separa a más de 1000 docentes y administrativos por violación, terrorismo y otros delitos

Medida forma parte de la estrategia Escuelas Seguras, impulsada por el Gobierno para garantizar entornos escolares libres de violencia.

En el marco de las acciones orientadas a garantizar espacios seguros para los estudiantes, el Ministerio de Educación (Minedu) separó, entre el 1 de abril de 2024 y el 19 de junio de 2025, a 1031 personas (889 docentes y 142 trabajadores administrativos) que tienen condenas o procesos en curso por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio, parricidio, entre otros. Estas personas ejercían funciones en 897 instituciones educativas públicas y 134 privadas en todo el país.

Del total, 163 personas con sentencia firme del Poder Judicial fueron separadas definitivamente del sistema educativo. Asimismo, 868 personas con procesos judiciales vigentes fueron separadas de manera preventiva, conforme a la normativa vigente.

El delito con mayor número de implicados corresponde a violación a la libertad sexual, con 868 personas (755 docentes y 113 administrativos). Le siguen los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, con 80 personas (67 docentes y 13 administrativos), y el tráfico ilícito de drogas, con 22 personas (18 docentes y 4 administrativos).

“El Minedu trabaja de manera permanente para identificar y retirar del sistema educativo a quienes representen un riesgo para nuestros estudiantes. Nuestro compromiso es claro: las escuelas deben ser espacios seguros y protegidos”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

La estrategia Escuelas Seguras es una prioridad del Gobierno de la presidenta de la república, Dina Boluarte, para garantizar aulas libres de violencia y asegurar la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el primero de enero a la fecha se ha separado a más de 1819 docentes y personal administrativo con sentencia firme o procesos judiciales abiertos por delitos graves, como violencia sexual, homicidio y terrorismo, consolidando así una política firme y sostenida de protección a los estudiantes.

Adicionalmente, el Minedu mantiene bloqueados en el Sistema de Administración de Plazas a más de 2000 docentes denunciados por presuntas faltas muy graves, como violación sexual y terrorismo. Esta medida impide su contratación o nombramiento en instituciones educativas del país, como parte del compromiso del sector con la seguridad e integridad de los escolares.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para separar del servicio a personal docente y administrativo implicado en delitos de terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas en instituciones educativas públicas y privadas.

Actualidad

Guerra entre hermanos: Arturo y Carlos Álvarez se lanzan ‘puyazos’ por su progenitor

Arturo no le perdonaría que su hermano haya difundido un informe psiquiátrico sin su autorización, acusándolo de ser un “trome” para la imitación: “Es hora de quitarle la careta”.

Álvarez contra Álvarez. En pantallas todo es risa y espectáculo, pero apagadas las luces los hermanos Arturo (54) y Carlos Álvarez (61) no pueden verse frente a frente por unas recientes declaraciones del candidato a la presidencia de la República, quien dejó muy mal parado al progenitor de ambos, calificándolo como un “lastre” y resaltando sus problemas con el alcoholismo durante toda su vida.

Ante ello, Arturo, comediante e imitador al igual que su hermano, salió en defensa de su padre fallecido, acusando a su hermano que en realidad todos los actos que viene realizando, supuestamente benéficos, tienen un trasfondo calculador, dirigidos para mejorar su imagen en campaña. “Mi hermano ayuda mucho a los niños, no sé si para tener réditos o lo hace de corazón”, indicó.

Mientras que Arturo ha decidido mantenerse en el mundo del espectáculo y la comedia, su hermano Carlos durante los últimos meses viene probando suerte en la política, anunciando su candidatura presidencial. Al respecto, Arturo viene mostrando su desacuerdo con la idea de que la gente vote por su hermano solo porque es un gran artista, sin considerar su esfera privada, la misma que viene siendo revelada por su propio pariente.

“Muchos lamentablemente votan porque como es un gran artista debe ser presidente, entonces disculpa, yo tengo amigas, entonces mi amiga la Pánfila va a ser ministra”, expresó Arturo con ironía.

La situación ha pasado de ser un mero conflicto familiar a una disputa judicial cuando se supo que Carlos le habría entregado un informe psiquiátrico de su hermano a un programa de farándula, con la intención de desacreditarlo.

“Es un golpe bajo y un delito que mi abogado va a tomar cartas en el asunto. Me duele porque lo hace gente de su campaña. Pero si él está jefaturando esto, él debe dar el visto bueno a eso (…) No es malo. Creo que estamos en una sociedad enferma. Lo malo sería no acudir estando mal”, indicó.

“Más que en contra mía, está en contra de todo lo que le impida llegar al poder. Carlos es un trome en la imitación, entonces mucho ojo, oiga con lo que voy a decir. Es muy trome, pero es hora de quitarle la careta”, advirtió Arturo sobre su propio hermano, deslizando la idea de que efectivamente todo se trataría de una enorme puesta en escena para ganarse el apoyo de los ciudadanos en su postulación.

Actualidad

Perú al borde del abismo: solo un milagro la mantiene con vida rumbo al Mundial 2026

La blanquirroja en la cuerda floja.

La selección peruana atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en las Eliminatorias Sudamericanas. Con los resultados de la fecha 16 ya definidos y el empate sin goles ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima el pasado 10 de junio, la Bicolor se encuentra en una situación desesperante que requiere de un verdadero milagro para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. Al 13 de junio de 2025, Perú ocupa la novena posición de la tabla con apenas 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y ocho derrotas en 16 partidos disputados. La diferencia de gol de -11 refleja las dificultades ofensivas que han caracterizado el proceso dirigido por Óscar Ibáñez.

El nuevo panorama sudamericano

El panorama actual de las Eliminatorias Sudamericanas presenta un escenario donde solo Argentina ha asegurado matemáticamente su clasificación al Mundial 2026, liderando la tabla con 35 puntos y una diferencia de gol de +19. Detrás del combinado albiceleste, Ecuador y Brasil están bien posicionados en la tabla, pero aún no han asegurado matemáticamente su pase al mundial tras el empate conseguido en Lima, sumando 25 puntos que los mantienen en los primeros lugares. La nueva realidad del Mundial de 48 equipos ha ampliado las posibilidades para Sudamérica, que ahora cuenta con seis cupos directos más uno adicional para el repechaje intercontinental, una ventaja que paradójicamente no ha beneficiado a Perú debido a su pobre rendimiento.

Paraguay ocupa la quinta posición con 24 puntos, mientras que Uruguay se ubica cuarto con la misma puntuación pero mejor diferencia de gol. Colombia, que empató 1-1 con Argentina en la misma fecha, mantiene 22 puntos en el sexto lugar, cerrando momentáneamente la zona de clasificación directa. Venezuela, con 18 puntos en la séptima posición, controla actualmente el cupo del repechaje, seguida por Bolivia con 17 puntos. La eliminación matemática ya tocó la puerta de Chile, que suma apenas 10 puntos tras su derrota 2-0 ante Bolivia en El Alto, convirtiéndose en el primer país sudamericano prácticamente fuera de la carrera mundialista.

Las casas de apuestas internacionales han ajustado dramáticamente las cuotas relacionadas con las posibilidades peruanas de clasificación, reflejando el pesimismo generalizado tras los últimos resultados. Las probabilidades de clasificación directa de Perú han caído por debajo del 5%, mientras que las opciones de alcanzar el repechaje oscilan entre 15% y 20% según diferentes operadores. Betano, una de las plataformas más populares entre los aficionados peruanos, ha lanzado promociones especiales para atraer nuevos usuarios durante esta fase decisiva de las eliminatorias, ofreciendo bonos de bienvenida atractivos para quienes se registren durante junio. Los interesados pueden acceder a estas ofertas revisando el código promocional Betano términos y condiciones, donde se detallan los requisitos y beneficios disponibles para apostadores primerizos. Estas estimaciones reflejan tanto el rendimiento reciente del equipo como las proyecciones de los modelos estadísticos utilizados por las casas de apuestas.

La ecuación matemática casi imposible

La matemática cruel muestra que Perú necesita una combinación casi perfecta de resultados para mantener vivas sus esperanzas. Con solo dos fechas restantes en las eliminatorias, la selección nacional debe ganar sus dos partidos restantes (ante Uruguay de visita y Paraguay de local). Sin embargo, estos resultados por sí solos no garantizan nada, ya que Venezuela debe tropezar significativamente en sus compromisos pendientes para que Perú pueda desplazarla del séptimo puesto que otorga el repechaje.

El equipo dirigido por Ibáñez ha mostrado cierta solidez defensiva en condición de local, manteniendo la portería en cero en tres de sus últimos cinco partidos en Lima. Pedro Gallese continúa siendo una figura confiable bajo los tres palos, liderando las estadísticas de pases completados entre los arqueros de la competición con 34 intentos exitosos en la última jornada. La dupla defensiva central formada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés ha demostrado experiencia y carácter, aunque la falta de gol sigue siendo el talón de Aquiles de un equipo que promedió menos de un tanto por partido durante todo el proceso eliminatorio.

Venezuela, el principal rival directo de Perú en la lucha por el repechaje, afronta sus partidos restantes con la ventaja psicológica de manejar su destino. La Vinotinto recibe a Paraguay y visita a Colombia en sus dos compromisos finales, encuentros donde un triunfo y un empate le garantizarían mantener su posición privilegiada. Bolivia, aunque matemáticamente viva, enfrenta un calendario complejo que incluye visitas a Brasil y Argentina, lo que reduce considerablemente sus opciones reales de alcanzar los 20-21 puntos que históricamente han sido suficientes para el séptimo lugar.

La historia no acompaña a la Bicolor

El factor histórico tampoco favorece a Perú en esta recta final. La selección nacional no logra vencer a Uruguay en Montevideo desde 1999, mientras que Paraguay siempre se ha mostrado como un rival incómodo en Lima. Ecuador, que ya tiene su clasificación prácticamente asegurada, podría presentar un equipo alternativo en la última fecha, aunque tradicionalmente los equipos sudamericanos mantienen la competitividad hasta el final de las eliminatorias por respeto al torneo y a sus propios procesos formativos.

Un futuro incierto

La realidad indica que las posibilidades peruanas de clasificar al Mundial 2026 son mínimas, requiriendo una conjunción de resultados favorable que bordea lo imposible. La eliminación matemática podría confirmarse incluso antes de la próxima fecha si Venezuela suma puntos ante Paraguay. Para una selección que alcanzó el repechaje en dos procesos consecutivos bajo la conducción de Ricardo Gareca, la actual situación representa un retroceso doloroso que obliga a una reflexión profunda sobre el futuro del fútbol peruano y la urgente necesidad de renovación generacional que permita recuperar el nivel competitivo perdido en los últimos años.

Actualidad

Estudiantes de la UNFV toman desde anoche la sede principal [VIDEO]

Universitarios denuncian que muchos de ellos hasta la fecha no aparecer registrados como matriculados, y exigen una mayor celeridad de parte de la administración de esa casa de estudios para regularizar sus matrículas.

Casa tomada. Ya estamos a mitad de año, pero increíblemente decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) se encuentran en una condición sui géneris. Van a clases, rinden exámenes, ingresan a sus facultades con sus libros y anotaciones, pero en papeles ¡no son estudiantes de esa casa de estudios!

A pesar de que las clases en la sede de la UNFV, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, iniciaron en el mes de abril, increíblemente los universitarios no cuentan con una matrícula formal y es que, según cuentan los manifestantes, el área administrativa de esa universidad no los tiene registrados. Ellos, explican, que esto le trae una serie de inconvenientes como el acceso al comedor universitario o el beneficio del medio pasaje en el transporte público que le otorga su carné universitario.

“Estamos a mitad de año, ya pasaron los exámenes parciales y aún no se ha abierto la matrícula para estudiantes de segundo a quinto año en la Facultad de Humanidades. Sin matrícula, nuestros esfuerzos no serán reconocidos, perderemos el acceso a servicios y corremos el riesgo de perder el año académico”, expresó uno de los dirigentes estudiantiles a través de un megáfono durante la protesta.

Pero eso no es todo. Los manifestantes sostienen que ese problema también se da en la facultad de Ciencias, donde se estarían perjudicando alrededor de 300 estudiantes de esa universidad nacional.

Los estudiantes indicaron que tras varias semanas de marchas pacíficas y reclamos decidieron tomar una medida más drástica para exigir una mayor celeridad en la regularización de sus matrículas. Indicaron que esperan en la brevedad un pronunciamiento de la rectora Cristina Alzamora, caso contrario continuarán de manera indefinida con la toma de esa sede.

Además, mostraron preocupación por las próximas elecciones estudiantiles, ya que no existe un padrón claro de alumnos habilitados para participar. “Se vienen las elecciones a cogobierno y no se sabe quiénes son oficialmente los estudiantes. Ya hicimos más de tres plantones, pero las autoridades no nos dan solución, por eso tomamos la sede central”, indicaron.

Por su parte, la UNFV anunció a través de su página oficial en Facebook que las clases se desarrollarán de manera remota hasta el domingo 22 de junio, como medida temporal para evitar mayores inconvenientes en las actividades académicas y administrativas mientras se resuelve el conflicto.

Actualidad

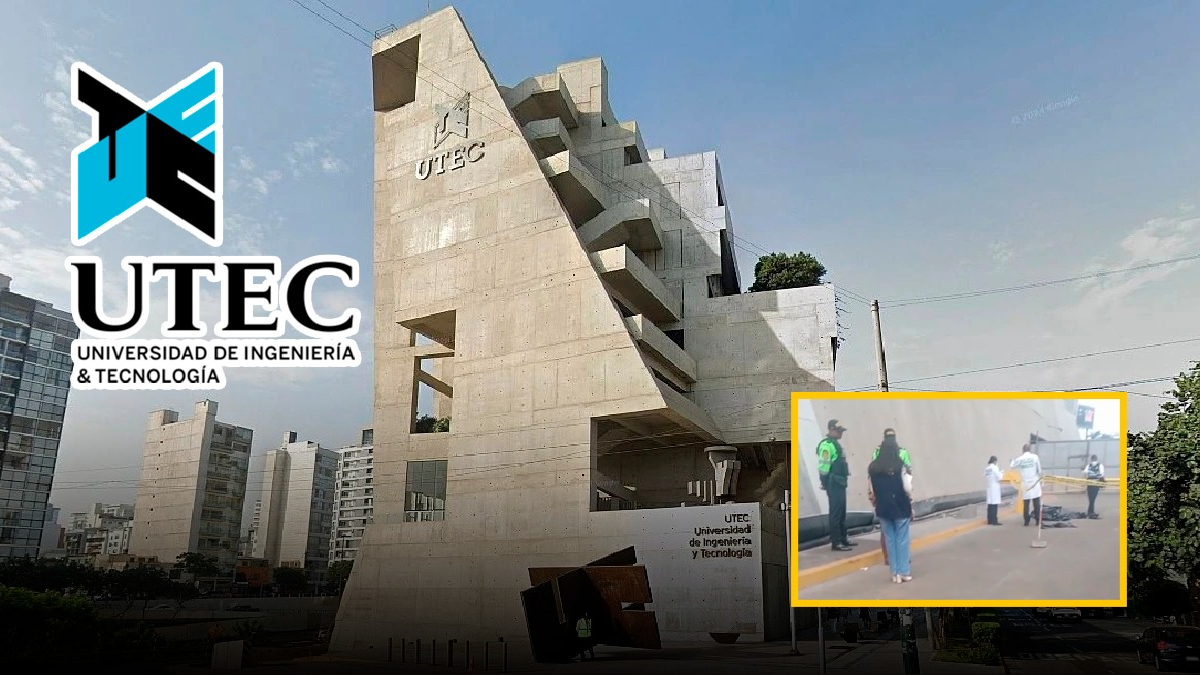

En menos de tres meses, mueren profesor y estudiante tras caídas en la UTEC de Barranco [VIDEO]

La UTEC asegura activar protocolos de seguridad, pero en poco más de dos meses hay dos fallecidos. Mientras tanto, la universidad guarda silencio, limita la información pública y alega que los casos aún están en investigación.

Un nuevo incidente enluta a la comunidad de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Un estudiante falleció este miércoles 19 de junio tras caer desde un piso alto dentro del campus ubicado en el jirón Medrano Silva, en el distrito de Barranco. La noticia fue confirmada por la propia universidad mediante un breve comunicado en sus redes sociales, donde anunció la suspensión de todas las clases presenciales y virtuales por dos días.

“Dada esta triste situación, hemos activado los protocolos correspondientes”, indicó la institución, agregando que las actividades se retomarían de forma virtual el sábado 21 de junio. Además, señalaron que “se continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos”.

No obstante, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el manejo comunicacional ha sido altamente hermético. No se han brindado detalles sobre las circunstancias del suceso, ni se ha explicado qué tipo de protocolos se han activado específicamente. Esta falta de transparencia genera preocupación y desconcierto, especialmente considerando que este es el segundo caso similar en apenas dos meses y medio.

En abril pasado, un docente también falleció al caer desde uno de los edificios del mismo campus. En esa ocasión, la UTEC emitió un comunicado casi idéntico, anunciando una investigación, suspendiendo clases y expresando condolencias, pero sin ofrecer explicaciones claras ni asumir responsabilidad alguna.

Ambos casos, aunque en investigación, reflejan un patrón preocupante. Si la universidad asegura seguir protocolos de seguridad, ¿por qué no se han reforzado las medidas preventivas en los diferentes pisos y estructuras del campus?

Las muertes trágicas de un profesor y ahora un estudiante no pueden quedar reducidas a comunicados breves y silencios institucionales. La comunidad universitaria y la opinión pública merecen respuestas claras, acciones visibles y un compromiso real con la prevención y la seguridad.

Estudiante de la UTEC cae al pavimento en las instalaciones de la universidad y fallece. @UTECuniversidad pic.twitter.com/HF9l8aZOVV

— Revista Lima Gris (@Limagris) June 19, 2025

Actualidad

Jesús María vivió su propia Champions League: exitosa primera edición reunió a más de 200 vecinos

16 equipos compitieron por la Copa “𝙅𝙚𝙨𝙪́𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙞́𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚”.

Con emoción, goles y espíritu vecinal se vivió la primera edición del campeonato relámpago “𝙅𝙚𝙨𝙪́𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙞́𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚!”, organizado el pasado sábado 14 de junio como parte de las celebraciones por el Día del Padre. El evento, que congregó a más de 200 vecinos y vecinas, se convirtió en una verdadera fiesta deportiva con transmisión y narración en vivo, almuerzo comunitario y una final de infarto definida por penales.

Aunque inicialmente se tenía previsto realizar el torneo en las canchas del Club Lawn Tennis, los equipos fueron sorprendidos al llegar y encontrarse con la negativa de uso del espacio por “orden superior”, sin explicación clara. No es la primera vez que ocurre algo similar: ya durante el Día de la Madre, otra actividad vecinal programada en el restaurante “Megapollo” fue suspendida tras una clausura de última hora por parte del área de fiscalización del municipio. Sin embargo, gracias a la rápida reacción y buena organización del equipo de Luiz Carlos Reátegui, aquella actividad logró realizarse exitosamente en otro local, reuniendo a más de 600 madres jesusmarianas.

Este campeonato relámpago pese a los intentos vanos de impedirlo y obstaculizarlo, siguió adelante gracias a la buena predisposición, apoyo, cariño, respaldo vecinal y el entusiasmo de los participantes. En total, más de 16 equipos de categoría libre (conformados por vecinos de distintas edades y zonas del distrito) disputaron partidos intensos y llenos de camaradería. La gran final fue digna de una Champions League: ambos equipos ingresaron en formación por el centro de la cancha, ante los aplausos de los asistentes, y el título se definió con goles que son amores, elevando la emoción al máximo.

El evento fue transmitido en vivo a través de la fanpage oficial de Luiz Carlos Reátegui, quien además animó la jornada junto al narrador deportivo del evento, con humor, cercanía y mucho carisma. El stream(transmisión) obtuvo miles de reproducciones.

Durante la premiación, los campeones alzaron la Copa a escala real en medida y peso oficial de la Champions League, que simbolizó el esfuerzo y la pasión de todos los vecinos participantes. Luiz Carlos Reategui cerró el evento anunciando que este campeonato se repetirá cada año, como parte de su propuesta de convertirlo en una tradición deportiva para Jesús María durante su próxima gestión.

El equipo de Reátegui de la mano de su liderazgo ha vuelto a salir airoso una vez más, demostrando con resultados evidentes la capacidad de dirección, organización y gestión.

Actualidad

Paro Nacional de Transportistas: más asesinatos y un gobierno ausente

Mientras las mafias siguen matando a transportistas en todo el país, Dina Boluarte guarda un silencio cómplice. La falta de acción y de liderazgo ha convertido las carreteras en territorios sin ley. Los transportistas paralizarán el país este 18 de junio exigiendo lo que siempre se les garantizó: seguridad y justicia.

Los gremios de transportistas han anunciado un paro nacional para este miércoles 18 de junio, en protesta por la alarmante ola de violencia que azota a su sector. La medida, que iniciará a las 00:00 horas y se extenderá hasta las 23:59, incluirá concentraciones en puntos clave de Lima, Callao y otras regiones.

La Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNTP), la Asociación Nacional de Transportistas (ANTRA) y otros colectivos lideran esta jornada de protesta, tras registrar al menos 15 conductores asesinados en lo que va del año. Las mafias que cobran cupos y extorsionan operan con total impunidad en las rutas del país, mientras el Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, guarda un silencio cómplice.

Los puntos de movilización en Lima incluyen el Óvalo Santa Anita, el puente Los Ángeles (SJL) y la Plaza Bolognesi. En el Callao, el Óvalo La Perla será el epicentro. El impacto será grave: rutas interprovinciales y urbanas paralizadas, con serias consecuencias para el transporte de pasajeros y mercancías.

Los gremios exigen un plan nacional de seguridad para el sector transporte, mayor presencia policial en zonas críticas y, sobre todo, una respuesta política firme. Pero hasta el momento, el Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento, demostrando su total desconexión con la realidad que viven miles de trabajadores diariamente.

El silencio del Ejecutivo frente a las extorsiones, asesinatos y amenazas sistemáticas refleja una grave irresponsabilidad. Dina Boluarte ha optado por mirar a otro lado, mientras los transportistas mueren en las carreteras y los ciudadanos quedan a merced del crimen organizado.

La protesta no es solo por ellos, advierten los voceros de los gremios. La seguridad en las vías es un problema nacional que afecta la economía, la movilidad y la vida misma de todos los peruanos. Si no hay una respuesta inmediata, el paro podría volverse indefinido.

La indiferencia del Gobierno de Dina Boluarte ya no es tolerable. La ciudadanía exige acción, no excusas.

Actualidad

¿Se cae Larcomar? Municipalidad de Miraflores clausura temporalmente centro comercial

Tras inspección municipal se detectaron grietas, instalaciones expuestas y fallas en medida de seguridad.

El sismo de magnitud 6.1 ocurrido el pasado domingo afectó a todos los limeños sin distinguir clases social o distrito. Varias viviendas, colegios, instituciones públicas y centros comerciales resultaron afectados de manera diversa. A propósito de los últimos, la Municipalidad de Miraflores empezó a realizar inspecciones inopinadas en diferentes lugares de su jurisdicción.

Tras la inspección de Visita de Inspección Seguridad en Edificaciones (VISE) personal de la municipalidad identificó grietas en zonas de tránsito de visitantes, instalaciones eléctricas expuestas y deficiencias en la implementación de medidas de seguridad, entre otros problemas.

Al respecto, señalaron que estas observaciones ponían en riesgo la integridad física de los vecinos, turistas nacionales y extranjeros, por lo que también se revocó el certificado ITSE (Defensa Civil) de Larcomar.

En tanto, el municipio miraflorino anunció que ampliará las inspecciones a otros espacios públicos del distrito, como la Huaca Pucllana, el café Buenavista, el Beso Francés, playas de estacionamiento y locales ediles, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Estadio Manuel Bonilla bajo riesgo de colapso

Otro emblemático centro miraflorino que se encuentra muy cerca del acantilado es el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla, que hasta la fecha se encuentra clausurada de manera permanente por detectarse severos problemas en el suelo del recinto deportivo, haciendo casi imposible cualquier plan para su refacción. Es más, expertos indican que probablemente esté al punto del colapso.

Uno de los principales obstáculos para la recuperación del coliseo Manuel Bonilla es la presencia de corrientes de agua y humedad bajo el suelo, lo que complica cualquier intento de remodelación. Según explicó el asesor legal de la municipalidad de Miraflores, Lino de la Barrera, estas condiciones requieren una cimentación profunda y especializada, lo que eleva los costos de reparación a aproximadamente 50 millones de dólares. Este monto, según indicó, está fuera del alcance del presupuesto municipal actual.

Durante décadas, el coliseo Manuel Bonilla funcionó como un importante escenario deportivo y cultural. Este espacio fue utilizado para diversos eventos, como competencias de voleibol, básquetbol, boxeo y actividades culturales, siendo uno de los recintos más representativos de la ciudad.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo