Actualidad

Un seco y volteado por la obra de Vargas Llosa: los 83 años de Marito y el mal recuerdo de Pisco-Elqui

Escribe César Costa Aish, investigador del pisco

La narrativa del Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, llega casi a la veintena de libros, sin contar las obras de teatro, ensayos y demás escritos publicados. Son diversas novelas que retratan al Perú del siglo XX en diferentes momentos, a lo que hay que agregar un libro de memorias “El Pez en el Agua” y un primer cuento o narración suya “Los Cachorros”, en las que el pisco está presente en diversas escenas como resultado de la realidad y de la ficción en una sociedad embebida por la idiosincrasia nacional acumulada por siglos.

En estas obras escritas en el siglo XX se han realizado diversas menciones al destilado o sus cocteles en diferentes momentos y lugares. Cada lector de los libros del Nobel, en los diferentes idiomas en que ha sido traducida su obra, pudo encontrar en los chilcanos de pisco de “Conversación en la Catedral” o los pisco sauers (o si prefiere escribirlo “pisco sour” es lo mismo) de “La Tía Julia y el Escribidor”, así como en las algarrobinas del “Héroe Discreto”, o los “capitanes” del antiguo bar “El Triunfo” de Surquillo, o los piscos puros o las mulitas con los que Lituma combatía el frío o disfrutaba el reencuentro con sus amigos piuranos, una forma de conocer el Perú que nos presentaba nuestro escritor de origen arequipeño. Más allá de la cerveza o el whisky, es este literato el que ha dado a conocer al mundo –sin que necesariamente sea de su agrado personal, ser un experto en su producción o un promotor contratado- la existencia de este destilado de uva vinculado con la cotidianeidad de historias que suceden en el Perú

Algunos dirán “pero no es la historia del pisco a través de unas novelas”, y otros dirán “Vargas Llosa habló mal del pisco cuando estuvo en Chile el año 2003”. Yo saldré a defenderlo como lector suyo y su gran desarrollo literario de historias maravillosas que suceden a diario en nuestro territorio y, como bien ha señalado el Nobel, en alguna cita que recogimos para un trabajo previo: “La memoria es el punto de partida de la fantasía”, y es ahí donde la realidad debe haber servido de fuente de inspiración al escritor para recrear escenas nacidas alguna vez de la vida diaria.

Imaginar a los cadetes del “Leoncio Prado” brindando con un pisquito en las noches frías que imperaba en este antiguo colegio militar, mientras hacían fila para encontrarse con “la pies dorados” a inicios de los 50s, cuando el destilado se encontraba masivamente en lugares de dudosa reputación, o disfrutar la conversación entre “el flaco” Higueras pidiéndole al reformado “Jaguar” sobre el final de “La ciudad y los Perros” (en la novela y no en la película, donde el flaco Higueras no aparece ni por asomo) que le pague el pisco tomado, es como revivir parte de la cotidianidad que aún sobrevive en el siglo XXI en algunos bares limeños como el antiguo Queirolo de Lima o el Rovira del Callao, o la contemporánea “La Botica” de Petit Thouars, en San Isidro.

Por supuesto que también existen –y hoy son los más- sofisticados lugares donde el pisco ha pasado de la antigua trastienda y del “seco y volteado” a encontrar nuevas alternativas de consumo conforme las nuevas generaciones de productores pisqueros han ido perfeccionando sus procedimientos de destilación, lo cual seguramente algunos lectores extranjeros que descubrieron el Perú a través de la literatura del Nobel se animaron a conocerlo de verdad a través del turismo, y no solamente leyendo las páginas de un libro ubicado en su biblioteca junto a la de otros autores, mexicanos por ejemplo, en los que se enarbola el tequila o el mezcal como la gran bebida del mundo, mientras el nobel que pronto cumplirá 83 años lo presenta como algo común de la vida diaria peruana.

Existe un aguardiente de uva que se hace en el valle del Elqui, en Chile, a quienes los vecinos del sur gustan nombrar equivocadamente pisco (recomendamos leer el ensayo “Pisco-Elqui, el nombre engañoso”, del embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, para tener claro el asunto y que se encuentra alojado en la web de la página de la Academia Peruana del Pisco y que otras tantas han compartido), para quienes estudiamos las raíces históricas de nuestro destilado sabemos que el origen del pisco culturalmente es peruano, aspecto que no necesariamente tiene que saberlo el Nobel y que por eso, cuando estando en Chile alguna vez, para promover una novela sobre ese gran personaje Flora Tristán (“El Paraíso en la otra Esquina”), recibió a quemarropa una pregunta maliciosa respecto a una supuesta campaña del Estado peruano para demostrar y difundir la peruanidad del pisco, de la cual él desconocía. Los periodistas chilenos, por la razón o por la fuerza, querían que él, Vargas Llosa, diera una respuesta al gusto de ellos. La campaña no existía al momento (año 2003) en que se le hizo la pregunta, pues recién en los años posteriores la agencia estatal PROMPERU se empezó a preocupar por su reconocimiento y difusión a escala internacional, aunque principalmente basándose en las fuentes tradicionales del pisco durante los casi 300 años que duró el virreinato del Perú.

Para millones de peruanos y gente de diversas partes del mundo (y lo dicen claramente viajeros extranjeros de nuestro territorio como Miller, Salvin o Witt) durante los siglos 18 y 19 y previamente diversos cronistas cuando describen nuestro territorio y sus costumbres, el pisco no solo es peruano sino que es parte de la historia del Perú que ha venido acompañándonos como parte de esa extraña fusión entre lo europeo y lo americano, y luego las llegadas de las culturas africanas y asiáticas y donde siempre se llegó principalmente en Sudamérica fue al Callao y por ende a Lima como eje de administración virreinal y de ahí a otros lares.

Algunas citas de nuestro nobel como esta que presentamos del libro de memorias “El Pez en el Agua” nos dice:

“(…) Aunque nací en el Perú, mi vocación es de un cosmopolita (ciudadano del mundo- anotación nuestra- t) y un apátrida, que siempre detestó el nacionalismo y que, desde joven, creyó que, si no había manera de disolver las fronteras y sacudirse la etiqueta de una nacionalidad, ésta debería ser elegida, no impuesta. Detesto el nacionalismo, que me parece una de las aberraciones humanas que más sangre ha hecho correr y también sé que el patriotismo, como escribió el doctor Johnson, puede ser “el último refugio del canalla”. He vivido mucho en el extranjero y nunca me he sentido un forastero total en ninguna parte. Pese a ello, las relaciones que tengo con el país donde nací son más entrañables que con los otros, incluso aquellos en los que he llegado a sentirme en mi casa, como España, Francia o Inglaterra. (…) Quizá decir que quiero a mi país no sea exacto. Abomino de él con frecuencia y, cientos de veces, desde joven, me he hecho la promesa de vivir para siempre lejos del Perú y no escribir más sobre él y olvidarme de sus extravíos. Pero la verdad es que lo he tenido siempre presente y que ha sido para mí, afincado en él o expatriado, un motivo constante de mortificación. No puedo librarme de él: cuando no me exaspera, me entristece, y, a menudo, ambas cosas a la vez. Sobre todo desde que compruebo que ya sólo interesa al resto del mundo por los cataclismos, sus récords de inflación, las actividades de los narcos, los abusos a los derechos humanos, las matanzas terroristas o las fechorías de sus gobernantes”. (pág. 35).

Y esto lo dijo hace más de 25 años, cuando sufría la persecución del Gobierno de Fujimori y Montesinos, sin saber que el destino le depararía para él, el premio Nobel de literatura el año 2010. Vargas Llosa es sin duda un gran cosmopolita que nunca se pudo desarraigar del Perú, por eso escribía sobre él y sus vivencias o las de sus familiares o amigos, ello a pesar de vivir en Europa, lo cual se explica porque el ciudadano europeo quería conocer el Perú descrito por el Nobel y qué mejor que a través de su literatura en tiempos en que el internet todavía era una esperanza más que una realidad de comunicación, y cuando lo hizo siempre tuvo al pisco presente, es más su tutor o mentor, aquel que le ayudo a conseguir numerosos trabajos era don Raúl Porras Barrenechea, nacido en la ciudad de Pisco, en Ica, historiador peruano que aparece en la foto de los billetes de 20 soles para quien lo quiera ubicar, ex senador de la República, ex Ministro, extraordinario diplomático.

Porras Barrenechea, quien lo ayudó cuando él más lo necesitaba y compartieron tardes con su amigo y compañero de estudios, el respetable historiador Pablo Macera, disfrutando seguramente esas tazas de chocolate que de acuerdo a las narraciones de Vargas Llosa eran convidadas por Porras. Al terminar sus jornadas como asistentes de Porras, probablemente cruzaban de Miraflores a Surquillo, al bar más próximo. Acaso serían los viernes por la tarde, quizás a “El Triunfo”, un bar de barrio cerca al mercado de Surquillo ya desparecido al igual que ese concurrido antro de la bohemia capitalina llamado “La Catedral”, donde atendían unas chinitas y que coincide con las descripciones de los lugares regentado por descendientes de chinos que fueron desapareciendo conforme el siglo XX avanzaba.

Seguramente a Porras tampoco le gustaba el pisco, tal vez prefería el vino, eso lo saben quienes compartieron con él como el nobel interesantes conversaciones, pero tal vez estaría orgulloso que el destilado nacional lleve el nombre de su ciudad natal y a la vez tendría pena porque el Estado peruano hace poco, muy poco por nuestro producto bandera, y más pena da porque lo saca solo para exhibirlo y compartirlo en el Día Nacional del Pisco que –irónicamente se creó durante el Gobierno del antagónico candidato y luego dictador que venció al escritor convertido en político en la elección popular de 1990: Alberto Fujimori Fujimori.

Efectivamente en 1990 se realizaron democráticamente las elecciones generales en el Perú y resultó elegido Presidente de la República, contra todo pronóstico, Alberto Fujimori Fujimori, quien triunfó en segunda vuelta ante el líder de la protesta civil contra el intento en 1987 de estatización de la Banca del entonces Presidente Alan García Pérez y hoy investigado por el caso Odebrecht durante su segundo Gobierno. Coincidentemente ese año (1987), el historiador Lorenzo Huertas descubre el testamento de un hombre de origen griego llamado Pedro Manuel, que vivió en el Perú entre fines de los siglos XVI e inicios del XVII. La atención de la prensa por esos días se encontraba en la dura e intensa campaña electoral entre ambos contendores, y la preocupación de García se encontraba en buscar un candidato que pudiera oponerse al inminente triunfo del escritor. El gran descubrimiento de Huertas había pasado casi desapercibido.

En 1988 el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC) declaró al pisco como Patrimonio Cultural de la Nación. A fines de la década de los 80, el Perú enfrentaba una grave crisis de seguridad nacional por el crecimiento del flagelo terrorista encarnado por los grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

La desastrosa política económica de García Pérez, sumada a la gran carga económica y administrativa del Estado, motivó que se crearán diversas propuestas de salvataje económico. Las encuestas colocaban a Vargas Llosa como virtual ganador de las elecciones y la alianza electoral que encabezaba FREDEMO había desarrollado un Plan de Gobierno que enfrentaba los males económicos y de seguridad tal cual el escritor lo narra en su libro autobiográfico “El Pez en el Agua”. Un plan económico y de seguridad contra el terrorismo que, salvo algunas pequeñas diferencias, luego sería aplicado por el equipo de Gobierno de Fujimori para recuperar la economía peruana y combatir el terrorismo.

El 26 de julio de 1990, es decir dos días antes que culminara el gobierno aprista, el entonces ministro de Industria, Carlos Raffo, emite una resolución ministerial que con posterioridad permitiría el desarrollo legislativo y económico de manera organizada de la industria vitivinícola, la cual como casi toda la industria nacional se encontraba casi quebrada, y como las industrias del campo tras la reforma agraria prácticamente en abandono.

A raíz de la derrota electoral el escritor retornó al mundo literario y en 1993 publicó tres libros:

- “La Verdad de las mentiras”, ensayo sobe la novela moderna que contiene diversos artículos o ensayos escritos entre 1987 y 1989, es decir escritos antes y durante la campaña electoral de 1990. Este mismo ya se había publicado en 1990 pero fue relanzado en 1993.

- El libro de memorias y autobiográfico “El Pez en el agua”.

- La novela “Lituma en los Andes”, la cual contiene una extraordinaria narración y presentación de la crisis de seguridad que, en la realidad, afrontaba la industria minera peruana y de seguridad con el fenómeno terrorista senderista, entre ellas la muerte de la ecologista Bárbara D´Achille, quien es presentada bajo otro nombre en la novela (señora D´Harcourt). Sobre el final de la misma el escritor presenta en los últimos capítulos a Lituma en el bar del campamento minero regentado por un hombre llamado Dionisio y donde el aguardiente de uva -el pisco- es presentado por el escritor desde un enfoque distinto a sus anteriores novelas, donde va demostrando un conocimiento más desarrollado del mismo y donde habla por primera vez en toda su obra del “pisco iqueño”, aromas, lagares, pisa de uva, o sea elementos tradicionales de la producción de nuestro destilado nacional.

En cuanto a Lituma, en la narrativa finalmente es ascendido de cabo a sargento, se casa y retorna a su pueblo natal, Piura, lugar donde se desarrollaría la novela histórica “La Casa Verde”, publicada veinticinco años antes. Esta sería su segunda gran novela, la primera es “La ciudad y los perros”, y previamente había publicado un libro de cuentos cortos titulado “Los jefes”, en el que aparece la narración “Los cachorros”. En estas primeras experiencias literarias el escritor presenta diversas historias y en diferentes atmósferas. En varias de ellas el pisco figura como un elemento en parte decadente y distorsionante.

En “El Pez en el agua” presenta una breve mención en la historia de su vida a un escritor muy talentoso llamado Pedro del Pino pero carente de disciplina para el trabajo literario, lo cual lo llevó a reflexionar sobre su vida y la literatura y el exceso de bohemia. ¿Dedicarse a la política, dejar de escribir, fue una falta de disciplina para el escritor?

Aquí un pedazo de esa historia que aparece en “El Pez en el agua”:

“Pedro del Pino Fajardo (…) Veía con benevolencia mi vocación y la alentaba, pero la verdadera ayuda que me prestó fue de índole negativa, haciéndome presentir desde entonces el peligro mortal que para la literatura representa la bohemia. Porque en su caso, la vocación literaria, como en el de tantos escritores vivos y muertos de mi país, había naufragado en el desorden, la indisciplina y, sobre todo, el alcohol, antes de nacer de verdad. Pedro era un bohemio incorregible, podía pasarse el día entero –noches enteras– en un bar, contando anécdotas divertidísimas, y absorbiendo inconmensurables cantidades de cerveza, de pisco o de cualquier bebida alcohólica (…)”. (pág. 121).

Si bien hoy en día el pisco es un producto que puede adquirirse en supermercados, licorerías o bodegas, detrás de este producto hay una cultura y tradición indesligables que se remontan a más de 480 años, es decir a la llegada de las primeras uvas viníferas al Perú. Es una cultura pisquera que casi nadie conoce por la poca promoción del Estado durante sucesivos gobiernos. Esta cultura se expresa en una fusión de conocimientos entre lo europeo, con la llegada de los españoles, los detalles del clima y de la tierra que hicieron posible que las parras se adaptaran al suelo sudamericano. El pisco ha convivido con culturas como la africana (en un inicio esclava), y con posterioridad con la asiática, que masivamente llegó para reemplazar la mano de obra esclava. No por algo la figura del “chino de la esquina” que retrata Vargas Llosa en “Los Cachorros”, al que los jóvenes miraflorinos piden 5 cocteles capitán, tiene mucho mensaje pues son las tiendas de chinos las que reemplazan las viejas pulperías del virreinato que retratadas en las acuarelas de Pancho Fierro pasaron a la posteridad, todo ello sin olvidar la imagen en tiempos republicanos de los migrantes italianos tras el mostrador expendiendo pisco, migrantes que protestaron ante la autoridad por la existencia de una calle llamada 20 de setiembre (día de la reunificación italiana) donde abundaban los burdeles y prostíbulos y ante la protesta cambió su nombre a jirón Huatica en la Victoria y luego se llamó “Renovación” (hasta ahora se llama así).

Detrás de la cultura del pisco subyace una identidad en la producción del destilado que ha sido transmitida de generación en generación, de padres a hijos, por eso muchos de los pisqueros se indignan cuando algunos buscan hacer patria con sus productos denigrando esa riqueza cultural que fue recogiendo tradiciones, costumbres, es decir un bagaje cultural inmenso mientras “la gente” sin saber ¿Cómo? Hoy prefiere el whisky (y están en su derecho), cuando hace 400, 300, 200 y 100 años los peruanos o habitantes del virreinato del Perú preferían el pisco al whisky y en algún momento todo cambió; sin duda, ello como consecuencia del incremento de las rutas comerciales y avances tecnológicos en el transporte de bebidas extranjeras. Un libre mercado con sus previstas consecuencias.

Hay que decir que, sin importar la época de la que se trate, cuando una persona adquiere un pisco, uno que respeta la tradición de su producción, adquiere parte del conocimiento de una familia que lo produce, de un pueblo, de una nación que se identifica con ese producto, y es desde esa perspectiva que vale reconocer que la obra de Vargas Llosa ¿probablemente involuntariamente? contribuyó y contribuye a mostrar en diversas ocasiones la peruanidad del pisco al mencionar esta bebida en varias de sus novelas de diversas formas. En los últimos 30 años, a raíz del descubrimiento del testamento del griego Pedro Manuel por parte de Lorenzo Huertas, el pisco tomó un impulso de reconocimiento y notoriedad nacional e internacional que forma parte de la bohemia en muchos lugares del planeta, y que no hace mucho fue reconocida en la India favorablemente al Perú pues se demostró su origen peruano, y presentada el ultimo 8 de marzo ante las autoridades de Tailandia por el profesor Dr. Eduardo Dargent Chamot conjuntamente con las autoridades del INDECOPI.

Parte de su cultura se encuentra de manera omnipresente en las obras de Vargas Llosa, quien sin saber de alguna manera ha colaborado con el consumo de esta bebida y los cocteles que con este se elaboran en los turistas extranjeros que visitan el Perú motivados por la lectura de sus obras, lo cual tal vez resulta una contradicción pues por confesión suya sabemos que aparte de ser disciplinado en su trabajo es una persona que apenas bebe vino, pero que de alguna manera supo retratar la figura del piscos y algunos de sus cocteles en historias de ficción que partían de algún lugar de su memoria.

Los que se encuentran en el ámbito del mundo pisquero no necesariamente se desenvuelven en la bohemia, pues su vinculación está más ligada al desarrollo de esta industria que se empezó a reorganizar a raíz de la estabilidad económica lograda en la década de los años 90 con la aplicación del Plan de Gobierno que había elaborado el equipo de Vargas Llosa pero irónicamente ejecutó Alberto Fujimori. Es decir que el plan lo había diseñado el equipo de MVLL pero lo implementó el equipo de su antagonista porque era lo único que había que hacer ante el desastre del predecesor de Fujimori.

Muchas de las historias que rodean el pisco en la obra de Vargas Llosa confirman lo dicho por historiadores de esta bebida en cuanto a que este destilado antes de los años 50 pasaba por una etapa de decadencia en cuanto a las cantidades de su producción y algunos de los lugares de su consumo pues había sido desplazado por otras bebidas como el Whisky, el Vodka, el Gin o el Ron, salvo algunas menciones que destaca los lugares de su consumo que recoge en 1929 al Club Nacional (Plaza San Martín) donde se brindaba con algún extraordinario Moscatel. Ya en los recientes años, a fines del siglo XX, pasó a ser un producto bandera y siempre ha sido de orgullo nacional. Resulta curioso que ambos productos (escritor y pisco) son originales expresiones culturales del Perú y que el fraude chileno de cambiar el nombre del pueblo de la Unión por el de Pisco Elqui se consolidara en 1936, año en que nacería nuestro nobel, y cuya principal crítica fuera la primera nobel de literatura chilena Gabriela Mistral quien criticara duramente el cambio de nombre de la Unión por el de Pisco Elqui, pues como bien señala Gonzalo Gutiérrez en su extraordinario ensayo, el nombre de la Unión se debía a la confluencia de dos ríos en aquel valle, en cambio el nombre Pisco ha sobrevivido en el Perú al de su fundación española (Santa María Magdalena de Pisco) pues ya era conocido este lugar como un lugar de riqueza aviar desde antes de la época precolombina y que fue retratada en los enseres, telares de las culturas Nazca y Paracas, así como los Chavín retrataron las figuras felinas por ser naturales de su zona.

En “La Verdad de las mentiras” encontramos algunas claridades respecto a realidad y ficción. Veamos qué nos dice el escritor entre los párrafos de esta su obra.

“(…) las novelas mienten –no pueden hacer otra cosa- pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que solo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es(…)todas las novelas rehacen la realidad embelleciéndola o empeorándola- (…) no es la anécdota lo que en esencia decide la verdad o la mentira de una ficción. Sino que ella es escrita, no vivida, que está hecha de palabras y no de experiencias concretas(…) De lo que llevo dicho, pareciera desprenderse que la ficción es una fabulación gratuita, una prestidigitación gratuita sin trascendencia. Todo lo contrario: por delirante que sea, hunde sus raíces en la experiencia humana de la que se nutre y a la que alimenta. Un tema recurrente en la historia de la ficción es: el riesgo que entraña tomar lo que dicen las novelas al pie de la letra, creer que la vida es como ellas la describen (…). (págs. 7-11). “La Verdad de las mentiras”.

Tener pisco en casa es como tener un pedazo de la bandera peruana en el hogar. No quiero pecar de nacionalista o patriotero, algo que como el Nobel muchos detestan, sino que lo digo en recuerdo de los amigos o de la familia que ya no están y que crecieron con uno, como los pequeños productores de esos que andan aun por las rutas y los caminos de los arrieros.

Rutas que en la novela “Lituma en los Andes” transitaba Dionisio rumbo a Naccos con damajuanas para abastecer al campamento minero donde las noches andan abarrotadas de misteriosos pistacos, de huaycos, y de senderistas que asesinan gente inocente como la señora D´Harcourt en las páginas de la novela -donde Lituma es un cabo antes de convertirse en sargento y vuelve a Piura casado con Bonifacia. Y disfrutar del arpa de don Anselmo en la segunda “Casa Verde” porque la primera había sido quemada por el padre García (mientras irónicamente Vargas Llosa enfrentaría en la realidad a otro García del 87 al 90 del siglo XX, cuando el escritor salió a protestar en nombre de la libertad) porque era un lenocinio donde nació La Chunga y en la segunda, la Chunga es la que manda mientras el arpista viejo lleva el arpa pintada de verde en memoria del pueblo que lo vio nacer en la Selva, y por eso la “Casa Verde” era verde en pleno desierto piurano, sólo puede suceder en la imaginación del escritor.

Por eso nos animamos a escribir este trabajo y compartir nuestro punto de vista sobre la obra de un escritor peruano, el más laureado de su historia y la presencia del pisco dentro de su obra narrativa contextualizada en el siglo XX, tomando como punto de partida que Vargas Llosa había nacido en 1936, año en que los chilenos cambiaron de nombre un pueblo con la finalidad de arraigar su producto a la historia de ese producto que nació en otro país con mucha antelación y sobre el cual, tanto su empresariado como su Gobierno si han desarrollado políticas de consumo del mismo mientras el Perú, sigue caminando como Zavalita frente al Crillón, pensando en que momento se había jodido el país.

Curiosamente en el país del pisco el dueño de la palabra es el Estado y es el que menos invirtió durante años, aunque parece que la figura está cambiando de a pocos. Pero a pesar de ello ¿Puede llamarse acaso una industria exitosa y de bandera nacional, aquella que exporta algo menos u algo más cifras cercanas a los de 10 millones dólares al año? Un grifo en la avenida Javier Prado de Lima o en la Panamericana Sur debe de vender más gasolina al año que toda la industria pisquera junta exporta en todo un año. ¿Puede salir adelante una industria donde los que definen si un pisco es bueno o no, saben apenas algo de las raíces culturales del producto al que catalogan de bueno o malo, si apenas poco más de una década atrás se fueron definiendo los cánones de cata de la misma? ¿O donde el amiguismo sigue prefiriendo a la meritocracia para nombrar a sus representantes? No lo creo, pero así es el Perú donde a veces los políticos y los que no lo son encuentran entre las viñas de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua o Tacna (las zonas de la Denominación de origen Pisco) o los campos de diferentes pueblos sometidos (o capturados) por la corrupción de sus autoridades son como los caminos retratados o descritos por el nobel hace casi medio siglo en “Conversación en la Catedral”.

“Avanzaron a oscuras, por calles ondulantes y abruptas, entre chozas de caña y esporádicas casas de ladrillo, viendo por las ventanas, a la luz de velas y lamparillas, siluetas borrosas que comían conversando. Olía a tierra, a excremento, a uvas” (p. 97).

En fin, historias para recordar también cómo es el Perú, y cómo es nuestro destilado y como un escritor lo tuvo presente al retratar al país que lo vio nacer, y al que donó gran parte de su biblioteca personal que se encuentra alojada en su ciudad natal Arequipa. Ojalá algún día puedan haber dos o tres escritores peruanos más de su calidad y capacidad intelectual que le permitió en el año 2010 ganar el Premio Nobel de Literatura.

Actualidad

Minedu separa a más de 1000 docentes y administrativos por violación, terrorismo y otros delitos

Medida forma parte de la estrategia Escuelas Seguras, impulsada por el Gobierno para garantizar entornos escolares libres de violencia.

En el marco de las acciones orientadas a garantizar espacios seguros para los estudiantes, el Ministerio de Educación (Minedu) separó, entre el 1 de abril de 2024 y el 19 de junio de 2025, a 1031 personas (889 docentes y 142 trabajadores administrativos) que tienen condenas o procesos en curso por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio, parricidio, entre otros. Estas personas ejercían funciones en 897 instituciones educativas públicas y 134 privadas en todo el país.

Del total, 163 personas con sentencia firme del Poder Judicial fueron separadas definitivamente del sistema educativo. Asimismo, 868 personas con procesos judiciales vigentes fueron separadas de manera preventiva, conforme a la normativa vigente.

El delito con mayor número de implicados corresponde a violación a la libertad sexual, con 868 personas (755 docentes y 113 administrativos). Le siguen los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, con 80 personas (67 docentes y 13 administrativos), y el tráfico ilícito de drogas, con 22 personas (18 docentes y 4 administrativos).

“El Minedu trabaja de manera permanente para identificar y retirar del sistema educativo a quienes representen un riesgo para nuestros estudiantes. Nuestro compromiso es claro: las escuelas deben ser espacios seguros y protegidos”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

La estrategia Escuelas Seguras es una prioridad del Gobierno de la presidenta de la república, Dina Boluarte, para garantizar aulas libres de violencia y asegurar la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el primero de enero a la fecha se ha separado a más de 1819 docentes y personal administrativo con sentencia firme o procesos judiciales abiertos por delitos graves, como violencia sexual, homicidio y terrorismo, consolidando así una política firme y sostenida de protección a los estudiantes.

Adicionalmente, el Minedu mantiene bloqueados en el Sistema de Administración de Plazas a más de 2000 docentes denunciados por presuntas faltas muy graves, como violación sexual y terrorismo. Esta medida impide su contratación o nombramiento en instituciones educativas del país, como parte del compromiso del sector con la seguridad e integridad de los escolares.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para separar del servicio a personal docente y administrativo implicado en delitos de terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas en instituciones educativas públicas y privadas.

Actualidad

Guerra entre hermanos: Arturo y Carlos Álvarez se lanzan ‘puyazos’ por su progenitor

Arturo no le perdonaría que su hermano haya difundido un informe psiquiátrico sin su autorización, acusándolo de ser un “trome” para la imitación: “Es hora de quitarle la careta”.

Álvarez contra Álvarez. En pantallas todo es risa y espectáculo, pero apagadas las luces los hermanos Arturo (54) y Carlos Álvarez (61) no pueden verse frente a frente por unas recientes declaraciones del candidato a la presidencia de la República, quien dejó muy mal parado al progenitor de ambos, calificándolo como un “lastre” y resaltando sus problemas con el alcoholismo durante toda su vida.

Ante ello, Arturo, comediante e imitador al igual que su hermano, salió en defensa de su padre fallecido, acusando a su hermano que en realidad todos los actos que viene realizando, supuestamente benéficos, tienen un trasfondo calculador, dirigidos para mejorar su imagen en campaña. “Mi hermano ayuda mucho a los niños, no sé si para tener réditos o lo hace de corazón”, indicó.

Mientras que Arturo ha decidido mantenerse en el mundo del espectáculo y la comedia, su hermano Carlos durante los últimos meses viene probando suerte en la política, anunciando su candidatura presidencial. Al respecto, Arturo viene mostrando su desacuerdo con la idea de que la gente vote por su hermano solo porque es un gran artista, sin considerar su esfera privada, la misma que viene siendo revelada por su propio pariente.

“Muchos lamentablemente votan porque como es un gran artista debe ser presidente, entonces disculpa, yo tengo amigas, entonces mi amiga la Pánfila va a ser ministra”, expresó Arturo con ironía.

La situación ha pasado de ser un mero conflicto familiar a una disputa judicial cuando se supo que Carlos le habría entregado un informe psiquiátrico de su hermano a un programa de farándula, con la intención de desacreditarlo.

“Es un golpe bajo y un delito que mi abogado va a tomar cartas en el asunto. Me duele porque lo hace gente de su campaña. Pero si él está jefaturando esto, él debe dar el visto bueno a eso (…) No es malo. Creo que estamos en una sociedad enferma. Lo malo sería no acudir estando mal”, indicó.

“Más que en contra mía, está en contra de todo lo que le impida llegar al poder. Carlos es un trome en la imitación, entonces mucho ojo, oiga con lo que voy a decir. Es muy trome, pero es hora de quitarle la careta”, advirtió Arturo sobre su propio hermano, deslizando la idea de que efectivamente todo se trataría de una enorme puesta en escena para ganarse el apoyo de los ciudadanos en su postulación.

Actualidad

Perú al borde del abismo: solo un milagro la mantiene con vida rumbo al Mundial 2026

La blanquirroja en la cuerda floja.

La selección peruana atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en las Eliminatorias Sudamericanas. Con los resultados de la fecha 16 ya definidos y el empate sin goles ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima el pasado 10 de junio, la Bicolor se encuentra en una situación desesperante que requiere de un verdadero milagro para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. Al 13 de junio de 2025, Perú ocupa la novena posición de la tabla con apenas 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y ocho derrotas en 16 partidos disputados. La diferencia de gol de -11 refleja las dificultades ofensivas que han caracterizado el proceso dirigido por Óscar Ibáñez.

El nuevo panorama sudamericano

El panorama actual de las Eliminatorias Sudamericanas presenta un escenario donde solo Argentina ha asegurado matemáticamente su clasificación al Mundial 2026, liderando la tabla con 35 puntos y una diferencia de gol de +19. Detrás del combinado albiceleste, Ecuador y Brasil están bien posicionados en la tabla, pero aún no han asegurado matemáticamente su pase al mundial tras el empate conseguido en Lima, sumando 25 puntos que los mantienen en los primeros lugares. La nueva realidad del Mundial de 48 equipos ha ampliado las posibilidades para Sudamérica, que ahora cuenta con seis cupos directos más uno adicional para el repechaje intercontinental, una ventaja que paradójicamente no ha beneficiado a Perú debido a su pobre rendimiento.

Paraguay ocupa la quinta posición con 24 puntos, mientras que Uruguay se ubica cuarto con la misma puntuación pero mejor diferencia de gol. Colombia, que empató 1-1 con Argentina en la misma fecha, mantiene 22 puntos en el sexto lugar, cerrando momentáneamente la zona de clasificación directa. Venezuela, con 18 puntos en la séptima posición, controla actualmente el cupo del repechaje, seguida por Bolivia con 17 puntos. La eliminación matemática ya tocó la puerta de Chile, que suma apenas 10 puntos tras su derrota 2-0 ante Bolivia en El Alto, convirtiéndose en el primer país sudamericano prácticamente fuera de la carrera mundialista.

Las casas de apuestas internacionales han ajustado dramáticamente las cuotas relacionadas con las posibilidades peruanas de clasificación, reflejando el pesimismo generalizado tras los últimos resultados. Las probabilidades de clasificación directa de Perú han caído por debajo del 5%, mientras que las opciones de alcanzar el repechaje oscilan entre 15% y 20% según diferentes operadores. Betano, una de las plataformas más populares entre los aficionados peruanos, ha lanzado promociones especiales para atraer nuevos usuarios durante esta fase decisiva de las eliminatorias, ofreciendo bonos de bienvenida atractivos para quienes se registren durante junio. Los interesados pueden acceder a estas ofertas revisando el código promocional Betano términos y condiciones, donde se detallan los requisitos y beneficios disponibles para apostadores primerizos. Estas estimaciones reflejan tanto el rendimiento reciente del equipo como las proyecciones de los modelos estadísticos utilizados por las casas de apuestas.

La ecuación matemática casi imposible

La matemática cruel muestra que Perú necesita una combinación casi perfecta de resultados para mantener vivas sus esperanzas. Con solo dos fechas restantes en las eliminatorias, la selección nacional debe ganar sus dos partidos restantes (ante Uruguay de visita y Paraguay de local). Sin embargo, estos resultados por sí solos no garantizan nada, ya que Venezuela debe tropezar significativamente en sus compromisos pendientes para que Perú pueda desplazarla del séptimo puesto que otorga el repechaje.

El equipo dirigido por Ibáñez ha mostrado cierta solidez defensiva en condición de local, manteniendo la portería en cero en tres de sus últimos cinco partidos en Lima. Pedro Gallese continúa siendo una figura confiable bajo los tres palos, liderando las estadísticas de pases completados entre los arqueros de la competición con 34 intentos exitosos en la última jornada. La dupla defensiva central formada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés ha demostrado experiencia y carácter, aunque la falta de gol sigue siendo el talón de Aquiles de un equipo que promedió menos de un tanto por partido durante todo el proceso eliminatorio.

Venezuela, el principal rival directo de Perú en la lucha por el repechaje, afronta sus partidos restantes con la ventaja psicológica de manejar su destino. La Vinotinto recibe a Paraguay y visita a Colombia en sus dos compromisos finales, encuentros donde un triunfo y un empate le garantizarían mantener su posición privilegiada. Bolivia, aunque matemáticamente viva, enfrenta un calendario complejo que incluye visitas a Brasil y Argentina, lo que reduce considerablemente sus opciones reales de alcanzar los 20-21 puntos que históricamente han sido suficientes para el séptimo lugar.

La historia no acompaña a la Bicolor

El factor histórico tampoco favorece a Perú en esta recta final. La selección nacional no logra vencer a Uruguay en Montevideo desde 1999, mientras que Paraguay siempre se ha mostrado como un rival incómodo en Lima. Ecuador, que ya tiene su clasificación prácticamente asegurada, podría presentar un equipo alternativo en la última fecha, aunque tradicionalmente los equipos sudamericanos mantienen la competitividad hasta el final de las eliminatorias por respeto al torneo y a sus propios procesos formativos.

Un futuro incierto

La realidad indica que las posibilidades peruanas de clasificar al Mundial 2026 son mínimas, requiriendo una conjunción de resultados favorable que bordea lo imposible. La eliminación matemática podría confirmarse incluso antes de la próxima fecha si Venezuela suma puntos ante Paraguay. Para una selección que alcanzó el repechaje en dos procesos consecutivos bajo la conducción de Ricardo Gareca, la actual situación representa un retroceso doloroso que obliga a una reflexión profunda sobre el futuro del fútbol peruano y la urgente necesidad de renovación generacional que permita recuperar el nivel competitivo perdido en los últimos años.

Actualidad

Estudiantes de la UNFV toman desde anoche la sede principal [VIDEO]

Universitarios denuncian que muchos de ellos hasta la fecha no aparecer registrados como matriculados, y exigen una mayor celeridad de parte de la administración de esa casa de estudios para regularizar sus matrículas.

Casa tomada. Ya estamos a mitad de año, pero increíblemente decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) se encuentran en una condición sui géneris. Van a clases, rinden exámenes, ingresan a sus facultades con sus libros y anotaciones, pero en papeles ¡no son estudiantes de esa casa de estudios!

A pesar de que las clases en la sede de la UNFV, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, iniciaron en el mes de abril, increíblemente los universitarios no cuentan con una matrícula formal y es que, según cuentan los manifestantes, el área administrativa de esa universidad no los tiene registrados. Ellos, explican, que esto le trae una serie de inconvenientes como el acceso al comedor universitario o el beneficio del medio pasaje en el transporte público que le otorga su carné universitario.

“Estamos a mitad de año, ya pasaron los exámenes parciales y aún no se ha abierto la matrícula para estudiantes de segundo a quinto año en la Facultad de Humanidades. Sin matrícula, nuestros esfuerzos no serán reconocidos, perderemos el acceso a servicios y corremos el riesgo de perder el año académico”, expresó uno de los dirigentes estudiantiles a través de un megáfono durante la protesta.

Pero eso no es todo. Los manifestantes sostienen que ese problema también se da en la facultad de Ciencias, donde se estarían perjudicando alrededor de 300 estudiantes de esa universidad nacional.

Los estudiantes indicaron que tras varias semanas de marchas pacíficas y reclamos decidieron tomar una medida más drástica para exigir una mayor celeridad en la regularización de sus matrículas. Indicaron que esperan en la brevedad un pronunciamiento de la rectora Cristina Alzamora, caso contrario continuarán de manera indefinida con la toma de esa sede.

Además, mostraron preocupación por las próximas elecciones estudiantiles, ya que no existe un padrón claro de alumnos habilitados para participar. “Se vienen las elecciones a cogobierno y no se sabe quiénes son oficialmente los estudiantes. Ya hicimos más de tres plantones, pero las autoridades no nos dan solución, por eso tomamos la sede central”, indicaron.

Por su parte, la UNFV anunció a través de su página oficial en Facebook que las clases se desarrollarán de manera remota hasta el domingo 22 de junio, como medida temporal para evitar mayores inconvenientes en las actividades académicas y administrativas mientras se resuelve el conflicto.

Actualidad

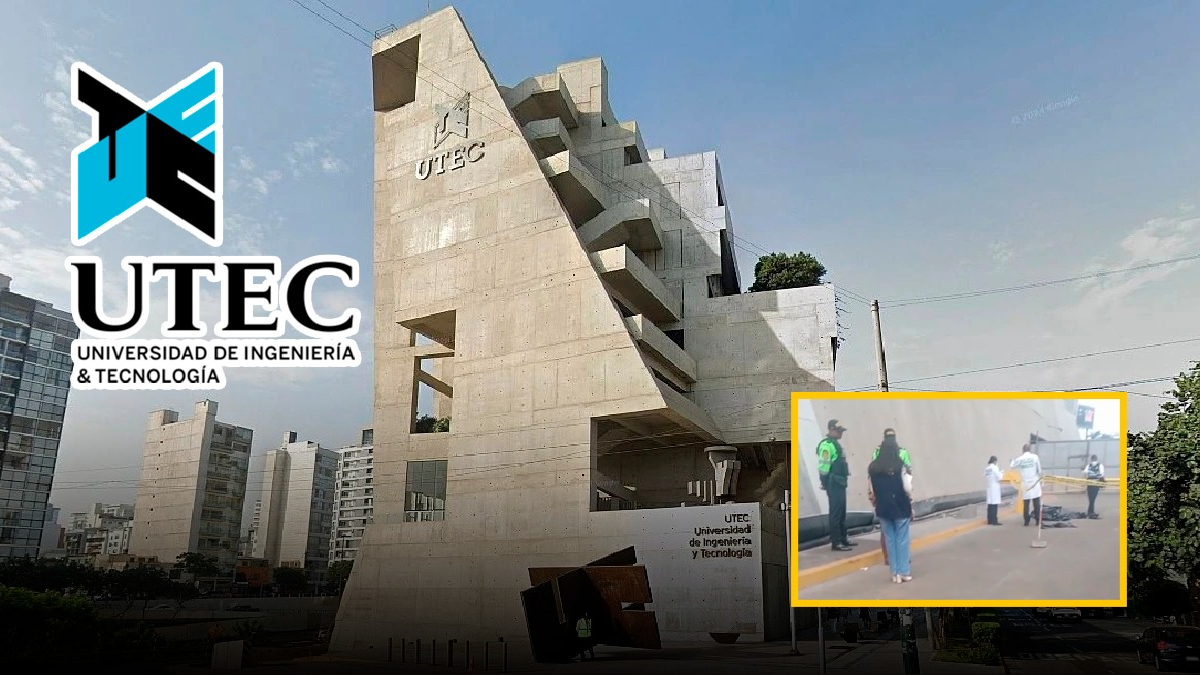

En menos de tres meses, mueren profesor y estudiante tras caídas en la UTEC de Barranco [VIDEO]

La UTEC asegura activar protocolos de seguridad, pero en poco más de dos meses hay dos fallecidos. Mientras tanto, la universidad guarda silencio, limita la información pública y alega que los casos aún están en investigación.

Un nuevo incidente enluta a la comunidad de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Un estudiante falleció este miércoles 19 de junio tras caer desde un piso alto dentro del campus ubicado en el jirón Medrano Silva, en el distrito de Barranco. La noticia fue confirmada por la propia universidad mediante un breve comunicado en sus redes sociales, donde anunció la suspensión de todas las clases presenciales y virtuales por dos días.

“Dada esta triste situación, hemos activado los protocolos correspondientes”, indicó la institución, agregando que las actividades se retomarían de forma virtual el sábado 21 de junio. Además, señalaron que “se continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos”.

No obstante, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el manejo comunicacional ha sido altamente hermético. No se han brindado detalles sobre las circunstancias del suceso, ni se ha explicado qué tipo de protocolos se han activado específicamente. Esta falta de transparencia genera preocupación y desconcierto, especialmente considerando que este es el segundo caso similar en apenas dos meses y medio.

En abril pasado, un docente también falleció al caer desde uno de los edificios del mismo campus. En esa ocasión, la UTEC emitió un comunicado casi idéntico, anunciando una investigación, suspendiendo clases y expresando condolencias, pero sin ofrecer explicaciones claras ni asumir responsabilidad alguna.

Ambos casos, aunque en investigación, reflejan un patrón preocupante. Si la universidad asegura seguir protocolos de seguridad, ¿por qué no se han reforzado las medidas preventivas en los diferentes pisos y estructuras del campus?

Las muertes trágicas de un profesor y ahora un estudiante no pueden quedar reducidas a comunicados breves y silencios institucionales. La comunidad universitaria y la opinión pública merecen respuestas claras, acciones visibles y un compromiso real con la prevención y la seguridad.

Estudiante de la UTEC cae al pavimento en las instalaciones de la universidad y fallece. @UTECuniversidad pic.twitter.com/HF9l8aZOVV

— Revista Lima Gris (@Limagris) June 19, 2025

Actualidad

Jesús María vivió su propia Champions League: exitosa primera edición reunió a más de 200 vecinos

16 equipos compitieron por la Copa “𝙅𝙚𝙨𝙪́𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙞́𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚”.

Con emoción, goles y espíritu vecinal se vivió la primera edición del campeonato relámpago “𝙅𝙚𝙨𝙪́𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙞́𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚!”, organizado el pasado sábado 14 de junio como parte de las celebraciones por el Día del Padre. El evento, que congregó a más de 200 vecinos y vecinas, se convirtió en una verdadera fiesta deportiva con transmisión y narración en vivo, almuerzo comunitario y una final de infarto definida por penales.

Aunque inicialmente se tenía previsto realizar el torneo en las canchas del Club Lawn Tennis, los equipos fueron sorprendidos al llegar y encontrarse con la negativa de uso del espacio por “orden superior”, sin explicación clara. No es la primera vez que ocurre algo similar: ya durante el Día de la Madre, otra actividad vecinal programada en el restaurante “Megapollo” fue suspendida tras una clausura de última hora por parte del área de fiscalización del municipio. Sin embargo, gracias a la rápida reacción y buena organización del equipo de Luiz Carlos Reátegui, aquella actividad logró realizarse exitosamente en otro local, reuniendo a más de 600 madres jesusmarianas.

Este campeonato relámpago pese a los intentos vanos de impedirlo y obstaculizarlo, siguió adelante gracias a la buena predisposición, apoyo, cariño, respaldo vecinal y el entusiasmo de los participantes. En total, más de 16 equipos de categoría libre (conformados por vecinos de distintas edades y zonas del distrito) disputaron partidos intensos y llenos de camaradería. La gran final fue digna de una Champions League: ambos equipos ingresaron en formación por el centro de la cancha, ante los aplausos de los asistentes, y el título se definió con goles que son amores, elevando la emoción al máximo.

El evento fue transmitido en vivo a través de la fanpage oficial de Luiz Carlos Reátegui, quien además animó la jornada junto al narrador deportivo del evento, con humor, cercanía y mucho carisma. El stream(transmisión) obtuvo miles de reproducciones.

Durante la premiación, los campeones alzaron la Copa a escala real en medida y peso oficial de la Champions League, que simbolizó el esfuerzo y la pasión de todos los vecinos participantes. Luiz Carlos Reategui cerró el evento anunciando que este campeonato se repetirá cada año, como parte de su propuesta de convertirlo en una tradición deportiva para Jesús María durante su próxima gestión.

El equipo de Reátegui de la mano de su liderazgo ha vuelto a salir airoso una vez más, demostrando con resultados evidentes la capacidad de dirección, organización y gestión.

Actualidad

Paro Nacional de Transportistas: más asesinatos y un gobierno ausente

Mientras las mafias siguen matando a transportistas en todo el país, Dina Boluarte guarda un silencio cómplice. La falta de acción y de liderazgo ha convertido las carreteras en territorios sin ley. Los transportistas paralizarán el país este 18 de junio exigiendo lo que siempre se les garantizó: seguridad y justicia.

Los gremios de transportistas han anunciado un paro nacional para este miércoles 18 de junio, en protesta por la alarmante ola de violencia que azota a su sector. La medida, que iniciará a las 00:00 horas y se extenderá hasta las 23:59, incluirá concentraciones en puntos clave de Lima, Callao y otras regiones.

La Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNTP), la Asociación Nacional de Transportistas (ANTRA) y otros colectivos lideran esta jornada de protesta, tras registrar al menos 15 conductores asesinados en lo que va del año. Las mafias que cobran cupos y extorsionan operan con total impunidad en las rutas del país, mientras el Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, guarda un silencio cómplice.

Los puntos de movilización en Lima incluyen el Óvalo Santa Anita, el puente Los Ángeles (SJL) y la Plaza Bolognesi. En el Callao, el Óvalo La Perla será el epicentro. El impacto será grave: rutas interprovinciales y urbanas paralizadas, con serias consecuencias para el transporte de pasajeros y mercancías.

Los gremios exigen un plan nacional de seguridad para el sector transporte, mayor presencia policial en zonas críticas y, sobre todo, una respuesta política firme. Pero hasta el momento, el Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento, demostrando su total desconexión con la realidad que viven miles de trabajadores diariamente.

El silencio del Ejecutivo frente a las extorsiones, asesinatos y amenazas sistemáticas refleja una grave irresponsabilidad. Dina Boluarte ha optado por mirar a otro lado, mientras los transportistas mueren en las carreteras y los ciudadanos quedan a merced del crimen organizado.

La protesta no es solo por ellos, advierten los voceros de los gremios. La seguridad en las vías es un problema nacional que afecta la economía, la movilidad y la vida misma de todos los peruanos. Si no hay una respuesta inmediata, el paro podría volverse indefinido.

La indiferencia del Gobierno de Dina Boluarte ya no es tolerable. La ciudadanía exige acción, no excusas.

Actualidad

¿Se cae Larcomar? Municipalidad de Miraflores clausura temporalmente centro comercial

Tras inspección municipal se detectaron grietas, instalaciones expuestas y fallas en medida de seguridad.

El sismo de magnitud 6.1 ocurrido el pasado domingo afectó a todos los limeños sin distinguir clases social o distrito. Varias viviendas, colegios, instituciones públicas y centros comerciales resultaron afectados de manera diversa. A propósito de los últimos, la Municipalidad de Miraflores empezó a realizar inspecciones inopinadas en diferentes lugares de su jurisdicción.

Tras la inspección de Visita de Inspección Seguridad en Edificaciones (VISE) personal de la municipalidad identificó grietas en zonas de tránsito de visitantes, instalaciones eléctricas expuestas y deficiencias en la implementación de medidas de seguridad, entre otros problemas.

Al respecto, señalaron que estas observaciones ponían en riesgo la integridad física de los vecinos, turistas nacionales y extranjeros, por lo que también se revocó el certificado ITSE (Defensa Civil) de Larcomar.

En tanto, el municipio miraflorino anunció que ampliará las inspecciones a otros espacios públicos del distrito, como la Huaca Pucllana, el café Buenavista, el Beso Francés, playas de estacionamiento y locales ediles, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Estadio Manuel Bonilla bajo riesgo de colapso

Otro emblemático centro miraflorino que se encuentra muy cerca del acantilado es el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla, que hasta la fecha se encuentra clausurada de manera permanente por detectarse severos problemas en el suelo del recinto deportivo, haciendo casi imposible cualquier plan para su refacción. Es más, expertos indican que probablemente esté al punto del colapso.

Uno de los principales obstáculos para la recuperación del coliseo Manuel Bonilla es la presencia de corrientes de agua y humedad bajo el suelo, lo que complica cualquier intento de remodelación. Según explicó el asesor legal de la municipalidad de Miraflores, Lino de la Barrera, estas condiciones requieren una cimentación profunda y especializada, lo que eleva los costos de reparación a aproximadamente 50 millones de dólares. Este monto, según indicó, está fuera del alcance del presupuesto municipal actual.

Durante décadas, el coliseo Manuel Bonilla funcionó como un importante escenario deportivo y cultural. Este espacio fue utilizado para diversos eventos, como competencias de voleibol, básquetbol, boxeo y actividades culturales, siendo uno de los recintos más representativos de la ciudad.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo