Cultura

La cultura lleva tu nombre

Se fue hace veinte años. La cultura, sus amigos, su barro, le siguen echando de menos. Y es que no ha habido nadie capaz de tomar su lugar, ni de emular sus logros intelectuales. Este es un testimonio, una revelación, pero es sobre todo una confesión de parte de cómo nos conocimos y cómo, pocos años después, nos despedimos. Si la cultura tuviera un nombre, un apellido, esos son los suyos: Manuel Baquerizo Baldeón.

Hasta entonces solo había leído su nombre en los suplementos culturales y me había solazado con sus impecables críticas de arte. Pero ahora lo tenía allí, frente a mí, con su saco a cuadros y su gorrita de golf, destacando entre las veinte personas que habían asistido a la pinacoteca. Sostenía una copa entre las manos. Me acerqué, menguado, y él estrechó mi mano como se la estrecharía a cualquiera, amable pero distraído. Le planté mi nombre, balbuciente, y entonces se hizo el milagro: “Ah, es usted, mire qué gusto, lo he leído muchas veces”. Lo único que Manuel Baquerizo Baldeón podía haber leído de mí era un artículo raquítico sobre la papa a la huancaína que me había costado la vida publicar en un diario de Huancayo. Mis cuentos permanecían bajo siete llaves. Hasta esa noche poco había conseguido con ellos, pese a haber abandonado dos carreras, haberme peleado con mi familia, haber casi muerto de hambre con tal de llegar a ser un escritor.

Mi pálido éxito radicaba en que dos veces me hubieran nombrado finalista en unos concursos literarios y que una revista me diera la oportunidad de conocer a Julio Ramón Ribeyro. En realidad no había tenido una mano amiga, un preceptor, un cofrade intelectual, ni siquiera enemigos literarios (esos llegarían después) que orientasen mi literatura. Esa era la razón por la que había caminado a tropezones, en la más completa orfandad, confiándole todo al instinto porque de técnicas y recursos no tenía la menor noticia.

Pero parecía que mi fortuna empezaba a cambiar, porque ahí estaba el destino con su saco a cuadros y su gorrita de golf, dándole la oportunidad a mis desvalidos cuentos, por primera vez, de tener a alguien que los ausculte, los diagnostique, los medique. Y no cualquiera. Nadie menos que el maestro. Ya lo había dicho Laura Riesco: “Manuel Baquerizo, él mismo, es un acontecimiento irrepetible de las letras peruanas. Se trata del más acucioso investigador de la literatura peruana, sobre todo andina, capaz de enclavarse en los pliegues más profundos de la cultura de nuestro país. Nunca perdió, sin embargo, la visión del entorno latinoamericano y mundial”. Cuánta razón tenía. Pero ese no era el momento para pedirle que viera mis cuentos. Era el momento de brindar, conversar a flor de agua sobre la muestra pictórica que había reunido al mismo grupo de siempre, ofrecerle un espacio en el diario en el que yo trabajaba para asegurar nuevos encuentros y, en uno de ellos, filtrarle de contrabando mis relatos.

La táctica de ofrecerle una columna en el diario dio un excelente resultado: Manuel Baquerizo se convirtió en un asiduo colaborador de la página cultural y pronto empezó a visitar la redacción. Todavía no estrechábamos la amistad, pues yo seguía esquivo, pero no por altanería como todos creían sino por cortedad, y seguía bajando los ojos cuando él conversaba conmigo, o seguía sintiéndome un sabelonada cuando lo escuchaba hablar de cualquier tema.

El diario donde me deslomaba, Primicia, quedaba en plena Calle Real, en una casona en la que, se decía, había nacido el gran poeta de los polirritmos: Juan Parra del Riego. La redacción quedaba en el segundo piso, pero no teníamos recepción, así que recibíamos a nuestros invitados en el patio. Una noche, Manuel Baquerizo llegó abrazado de la última novela de Mario Vargas Llosa, una sobre un señor que anotaba en un cuaderno sus fantasías eróticas. Admiraba —admiro— tanto a Vargas Llosa que siempre estaba —estoy— a la caza de anécdotas sobre él. Imaginé que Baquerizo, con lo distinguido que era en el mundo intelectual, podía haber alternado con el novelista.

—¿Usted conoce a Vargas Llosa? —le pregunté.

El maestro afirmó con la cabeza. Pese a que mi tarea de editor había quedado inconclusa, lo invité a sentarse en uno de los sillones verdes colocados en el patio, debajo de la arquería, y me senté a escucharlo. Me contó que en una ocasión los críticos Abelardo Oquendo y Carlos Araníbar, integrantes de un círculo de escritores en ciernes de la universidad de San Marcos, lo invitaron a una tertulia de amigos. Entre ellos había un muchacho desconocido del círculo, alto, espigado, que iba por primera vez a la reunión. Le invitaron a leer un cuento y él lo hizo, interrumpiéndose cada tanto, balbuciendo, sobreponiéndose a su propio nerviosismo. “Todos lo escuchábamos con atención. Se trataba de un cuento sobre una extraña mujer que contaba su vida en los cafés y bares de Lima”, recordaba Baquerizo. La reunión, lamentablemente, fue desalentadora para el muchacho: al finalizar, todos lo miraron, guardaron silencio, y cuando reanudaron la conversación empezaron a hablar de otras cosas, evadiendo desdeñosamente su cuento: “Era Vargas Llosa, oiga usted, y era todavía estudiante. No sabe la pena que me causó que nadie le hiciera caso”.

Sinceramente, me fascinó la anécdota, como me fascinó el modo de narrar, de pegar la hebra de Baquerizo, a quien a partir de entonces empecé a ver con muchísimo más respeto. Me enteré que acababa de cesar en la Universidad Nacional del Centro, en el cargo de vicerrector, y que ahora se dedicaba exclusivamente a lo que mejor sabía hacer: potenciar la cultura. Leía desde las seis de la mañana, periódicos, libros y revistas, y por la tarde se sentaba a escribir largos y cerebrados ensayos sobre arte y literatura; es decir, vivía una vida más rica e intensa que la realidad cotidiana, como lo decía él mismo. Nuestra amistad era, todavía, germinal.

Unos meses después, por bocazas, me metí en un embrollo del que no hubiera podido salir sin el socorro de Baquerizo. Eran épocas difíciles, de dictadura civil, y un buen día llegó a la redacción un nuevo director para el periódico: Richard Molinares. Se trataba de un treintón enorme, con calvicie prematura, que —decían— llegaba de un periódico limeño que le servía rastreramente al absolutismo. Al principio medimos nuestras miradas, nos apartamos el uno del otro, sin darnos una tregua. Luego, por cosas del trabajo, fuimos acercándonos, hasta que terminamos por allanar nuestras diferencias. Una noticia remeció el país por esos días: un grupo de terroristas encapuchados secuestró la residencia diplomática del Japón, tomando cautivas a más de treinta personas, entre las que se contaban magistrados, empresarios y congresistas. En la abridora del diario se afirmaba que unos terroristas habían tomado “de” rehenes a treinta personas, y yo (metiche y arrogante) le sugerí a Richard que cambiara la preposición material “de” por la partícula gramatical “en”, puesto que los cánones lingüísticos así lo exigían (en realidad se lo había escuchado decir a Martha Hildebrandt una vez y no me había dado el trabajo de ahondar en el tema). Richard me hizo caso, sin saber que estimulaba el fuego de una trapatiesta magnífica, y al día siguiente el diario, con enormes letras coloradas, informaba que unos “terroristas habían tomado ‘en rehén’ a treinta personas en la residencia del embajador japonés”. Desde muy temprano empezaron a llegar las llamadas telefónicas, algunas mordaces y otras furibundas, pero todas enfiladas contra el titular: “No sean, pues, ignorantes, nos dijo el dueño del periódico, enojadísimo, tirando un ejemplar sobre la mesa de redacción. ¿Desde cuándo se toma ‘en rehenes’ a la gente?”. Hasta media mañana me tocó a mí torear los insultos y las imprecaciones, pero a esa hora llegó Richard y, con cara de yo no fui, le endosé el problema para que lo enfrentara en su condición de conductor del medio. Nadie tuvo compasión con él, nadie le dio el beneficio de la duda, nadie siquiera le palmeó la espalda, así es que a las tres de la tarde se plantó delante de mí para espetarme: “Tú me metiste en esto y ahora me sacas”. Pasaba que ni él ni yo teníamos argumentos sólidos para defender nuestra posición lingüística y, huérfanos e indoctos, estábamos a merced de la maledicencia de la sociedad que nada perdona. Con su sonrisa marcial, con su saco a cuadros y su gorrita de golf, recordé entonces la sabiduría de Manuel Baquerizo. Busqué su número de teléfono en la guía de abonados y me contestó una voz femenina, informándome que el maestro no estaba en Huancayo, que había viajado a Lima. El cielo se desplomó sobre mí. Cuentan mis compañeros de trabajo que me veía desesperado, que recorría la estancia a pasos agigantados, que tenía la marca de la muerte en la cara. Debía ser cierto porque me sentía perdido, sin un pérfido libro donde hacer la consulta, con todas las salidas tapiadas. Pero existe una fuerza interna —lo confirmo— que delimita la supervivencia del hombre. Esa fuerza me condujo a pensar sobre frío: Baquerizo me contaba que siempre que iba a Lima pasaba gran parte de la tarde en la librería El Virrey. Pregunté por el número telefónico de la librería y llamé. Me respondió una contestadora automática, toda una novedad para la época, que me enlazó luego con una recepcionista.

—Buenas tardes, disculpe, llamo de Huancayo —empecé.

—Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Desea un catálogo?

—No, muchas gracias —dije—. En realidad llamo porque quisiera saber si el doctor Manuel Baquerizo está en la librería.

—Manuel Baquerizo —repitió la recepcionista—. No, aquí no trabaja.

—Ya sé que no trabaja con ustedes —repliqué—. Es un cliente y siempre se pasa horas en la librería.

—No, pues, no conocemos a nadie con ese nombre.

—Entonces hágame un favor, señorita —imploré—. Mire si en las mesas hay un señor con saco a cuadros y una gorrita de cuero.

La respuesta de la recepcionista, casi inmediata, me restituyó una brizna de esperanza: “Sí, allá al fondo hay un señor con esas características”. Le pedí que por favor me comunicara con él y ella, raro modelo entre las de su especie, accedió, imagino, levantándose de hombros. Segundos más tarde la voz de Manuel Baquerizo, enérgica y francota, sonaba en el auricular.

—Aló, ¿con quién hablo?

—Soy Bossio, doctor, buenas tardes.

—Ah, don Sandro, qué sorpresa.

—Sí, disculpe que lo importune, pero se trata de un asunto de vida o muerte.

En seguida le puse al corriente de lo ocurrido y, al final, con una súplica, le solicité asistencia. “No se preocupe, don Sandro, me dijo. Estamos en el lugar ideal. Déjeme revisar unos libros y lo llamo en una hora”. Manuel Baquerizo era un hombre cumplidor, escrupuloso con los tiempos, y ese día lo constaté: una hora después sonó el teléfono y ahí estaba de nuevo su voz intensa: “Sí, don Sandro, tiene usted toda la razón. El Diccionario de Seco y el manual de Lázaro Carreter están de acuerdo con su planteamiento. Lo que pasa es que ‘rehén’ es sinónimo de ‘prenda’ y hay que trabajar con todas sus preposiciones. O sea, decir ‘quedaron en rehén’ equivale a decir ‘quedaron en prenda’. Esa es la razón”. De inmediato le alcancé a Richard los esclarecimientos correspondientes y al día siguiente sacamos una nota aclaratoria con las explicaciones de Baquerizo. Nadie ya dijo esta boca es mía.

A las pocas semanas conocí a Eleodoro Vargas Vicuña, a quien entrevisté con gran ilusión, porque accedió a darme una audiencia, pese a que hacía muchísimos años que se negaba a conversar con la prensa. Me precio de haber sido el último periodista en haberle hecho una larguísima entrevista, que luego publiqué en mi periódico y dupliqué en algunos medios de Lima. En cuanto se divulgó, Manuel Baquerizo me llamó a la redacción y, por primera vez, me invitó a una copa. Fuimos a una panadería del centro, aledaña a la catedral, donde el maestro era querido y respetado, y donde —según me dijo— se preparaba el mejor “caliente” de Huancayo. Supe entonces que Baquerizo era un buen bebedor, culto y refinado, y que el ron Caldas era su favorito. Esa noche me felicitó, me dijo que había hecho una excelente entrevista, y que había logrado con Vargas Vicuña lo que nadie había conseguido hasta entonces: que confesara su nacimiento en Acobamba, Tarma, en contraposición a Arequipa, de donde se reclamaba por pecaminoso orgullo. Bebimos tres rondas del delicioso trago sin apartar de nuestra mesa las técnicas y los recursos literarios más efectivos. Ese encuentro me brindó los arrestos necesarios para, a la semana siguiente, presentarme en su casa sin previo aviso: habiéndome llenado de valor, llegaba a ella con una carpeta bajo el brazo, continente de cinco cuentos, corregidos y recorregidos para ver si pasaban su prueba de fuego. Se los entregué al maestro con el pedido de que los revisara. Él le dio una mirada a los papeles, luego cerró la carpeta, y afirmó: “perfecto, dijo, los veo y le llamo”. Fueron las semanas más angustiosas de mi vida. Mientras esperaba la llamada del maestro, un sudor helado recorría mi cuerpo, como ramalazos, y me decía que si Baquerizo les cortaba la cabeza, habría fracasado en mi intento de ser escritor, y doce años de trabajo se habrían ido por el excusado. A los pocos días me llamó, pero no para alcanzarme una crítica, sino para pedirme autorización para corregir los cuentos. “Haga con ellos lo que crea conveniente, doctor, al final están preparados para todo”, le respondí. Quince días después recibí de nuevo su llamada, citándome en su casa, a donde acudí puntualmente. Hablamos varias horas, de otras cosas que nada tenían que ver con mis cuentos, mientras yo me consumía en ansiedad, hasta que ya cerca de las diez de la noche sacó la carpeta y me la entregó mientras me decía: “He leído todos sus cuentos, don Sandro, y todos me han gustado. Pero hay dos que realmente me han impactado: el de la enfermera y el de la pianista. Son realmente excepcionales”. Pero había un grave problema —me dijo— que no permitía que mis cuentos alcanzaran su esplendor: la prosa. Entonces eché una mirada a los papeles y me escalofrié con la cantidad de palabras tachadas, de frases sustituidas, de calificativos eliminados, de preposiciones agregadas. Realmente, poco quedaba de lo que yo alguna vez había escrito, y entre los jeroglíficos y las tachaduras solo de vez en cuando reconocía una o dos palabras que habían quedado en pie. “Tiene que evitar el circunloquio”, me dijo. Llegué a casa con los ánimos por los suelos, pensando que mi carrera literaria tocaba a su fin. La desesperanza hizo presa de mí durante unos días, pero al cabo de ellos estaba de nuevo sobre el caballo, repasando las correcciones de Baquerizo, escrutándolas, estudiándolas, colonizándolas con lápiz y papel, remitiéndome al diccionario. Semanas después, de tanto haber reescrito los cuentos con las correcciones, y de tanto haber estudiado el uso de los infinitivos y los gerundios, estaba realmente maniatizado. Hice varias versiones más de los cuentos y, para probarme una vez más, los metí en un sobre y los envié al concurso de cuentos de una empresa petrolera.

Entretanto, seguí cultivando mi amistad con Baquerizo. Nos reuníamos semanalmente en su casa (recuerdo con agrado ese patio solariego donde arrimaba cómodos sillones para conversar en la intemperie y, además, el olor delicioso de las maderas barnizadas de su sala en el segundo piso) o, a lo mejor, en un café. Y conversábamos. La mayoría de las veces él hablaba (monologaba) y yo me embebía en su verbo, en sus vivencias, en su mundo pasado. Pero a veces yo inquiría y él respondía. Así me enteré de muchísimos pasajes de su vida: que había empezado trabajando en la universidad San Cristóbal de Huamanga, que había tenido una fuerte polémica filosófica con Abimael Guzmán Reynoso, que una vez había bebido más de lo necesario con Ciro Alegría y habían terminado en un rinconete de baja monta, que a veces firmaba sus escritos como J. Barquero, que había dirigido varios suplementos culturales (del que más orgulloso se sentía era de Proceso), que había sido gran amigo de José María Arguedas. ¿Por qué el maestro, con ese verbo y esa nombradía, se había quedado a vivir en Huancayo? Un día se lo pregunté y me respondió que vivir en provincia le permitía seguir las incidencias literarias del mundo, del país y del interior al mismo tiempo. Amaba, realmente, a su tierra, a la que llamaba “su barro”. En verdad, había leído todos los libros, todos, los clásicos, los contemporáneos y a veces pensaba que aún los que estaban por escribirse. En otra ocasión le pregunté por su biblioteca y me llevó a conocerla. El momento en que ingresé en ella parece haberlo descrito Carlos Ruiz Zafón en su novela sobre libros malditos: “Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible”.

Al rayar el fin del milenio, a un grupo de amigos se nos ocurrió fundar un semanario de interés público llamado Página 20. Al principio fue una publicación más, llena de material de relleno, hasta que una compañera y yo tomamos el control y, con la venia de Enrique Melgar Moscoso, el financista, decidimos convertir el medio en una plataforma de resistencia política. Recuerdo mucho a gente valiosísima como Mario Castillo, Toño Bráñez, Paúl Cárdenas y Hernando Torres que no tuvieron empacho en arriesgar hasta la vida por cumplir con las difíciles comisiones que les encargábamos. Este nuevo espacio también contó con la pluma de Manuel Baquerizo, quien, además, corregía nuestros textos (en una ocasión Mario Castillo se presentó en la redacción, muy deprimido, diciendo que el doctor había “despedazado” su texto). Fue la época en que la Academia Peruana de la Lengua lo incorporó como Miembro Correspondiente y nosotros, claro, le dimos una portada. Se alegró mucho y nos dijo que había sido una noticia inesperada: “Lo cierto es que yo no me dedico al trabajo intelectual en forma sistemática y orgánica. Escribo sobre un tema, solamente cuando me agrada y cuando siento placer o satisfacción en hacerlo”. Fue la época también en que entró en nuestra vida Jair Pérez, un leído estudiante de literatura de San Marcos que tenía una bonita taberna, donde empezamos a reunirnos los viernes por la noche para dar recitales y conversar y emborracharnos sin disimulo. Gracias a Baquerizo (sobre todo durante el congreso de literatura que organizó con Nicolás Matayoshi por aquella época) conocí a mucha gente. Mis amistades legadas por él se cuentan por montones, pero puedo recordar a Miguel Gutiérrez, a Oswaldo Reynoso, a Virginia Vilchez, a Zein Zorrilla, a Samuel Cárdich, a Washington Delgado, a María Teresa Zúñiga. Con muchos de ellos me encontraría años después en Europa, o en México, o en Argentina, en las diferentes ferias de libros a las que asistiría, pero entonces yo era apenas un pobre periodista iluso que vivía casi del aire. Otro amigo muy cercano presentado por Baquerizo es Jorge Jaime Valdez.

La aventura de Página 20 terminó dramáticamente, con dos de nosotros encarcelados y perseguidos por la dictadura, llenos de deudas, pero con la satisfacción de haber puesto el pecho en su oportunidad. Los chicos que aprendieron con nosotros, poco después, publicaron un valiente periódico universitario con el molde de nuestro desaparecido semanario.

Por entonces tenía una enamorada con la que nos veíamos a hurtadillas, en un departamento de soltero que había habilitado para fines bélicos, y una tarde en que estaba con ella, retozando a oscuras, sonó el teléfono. Reconocí de inmediato la voz de Baquerizo. Ahí estaba otra vez, hablándome con gran entusiasmo, casi con frenesí: “Don Sandro, me acaba de llamar González Vigil, de Petroperú, y me dice que tres de sus cuentos han quedado finalistas en el concurso de este año”. Desde luego, quedé pasmado, entrelazados mis dedos con los de la enamorada fugaz, perdido en las tinieblas azules de la habitación. “Aló, don Sandro, ¿está ahí?”. Claro que estaba ahí, escuchando la voz llena de ímpetus del maestro, su exaltación. Me vestí de inmediato y fui en su búsqueda. Me llevó a la presentación de un libro y se encargó de que dieran la buena nueva por el micrófono. Tiempo después me enteré que Baquerizo había comprado un buen lote de los libros donde se publicó uno de los cuentos finalistas, el más breve, y que lo obsequiaba a mis espaldas a todos sus amigos, diciéndoles que en Huancayo había también buena literatura.

A los pocos meses de cerrarse el semanario político, el doctor me llamó para proponerme la dirección de otro medio de comunicación escrito, “independiente y culto”, según me dijo. Después de algunas tratativas, concordamos con Ricardo Soto, el propulsor, que yo me haría cargo de la plana periodística del nuevo semanario y que Manuel Baquerizo dirigiría un suplemento cultural mensual. Varias fueron las reuniones para determinar los nombres: finalmente el medio se llamó Nuevo siglo y el suplemento Ciudad letrada. Trabajamos tres meses, denodadamente, pero la situación política era atroz y, pese a habernos hecho el firme propósito de no tocar temas gubernativos, el medio empezó a virar hacia ellos, hasta convertirse, otra vez, en una trinchera de combate a la dictadura. La organización que nos subvencionaba trabajaba independientemente, pero temía represalias del gobierno, así es que un buen día nos sentamos a conversar amigablemente y decidimos ponerle fin al medio. “Lo único que les pido, les dije, es que matemos a la madre, pero no al cordero”. Entendieron mi demanda y fue así como Ciudad letrada se independizó y se posicionó en las esferas literarias del país. “Me siento complacido de tener en mis manos este mensuario nutrido y acorde con los tiempos. Es halagüeño saber que las ediciones se terminan y las tiradas crecen mes a mes, pues hemos empezado a llegar a Lima, Puno, Huánuco, Iquitos y otros lugares distantes”, diría Baquerizo tiempo después en una larga entrevista periodística.

Fueron los últimos meses de vida del maestro. Salieron veinte números de Ciudad letrada y yo colaboré muchísimo con ella. En una ocasión, incluso, representé a Baquerizo en el Club Huancayo de Lima para presentar la revista a un gremio de abogados huancaínos. Y es que el maestro, sin que nos diéramos cuenta, había caído enfermo.

Era la época en que yo, con todo lo aprendido, escribía una novelita de amor ambientada durante el terremoto de 1746, y había entrado a trabajar en la universidad que Baquerizo —cosas del destino— había abandonado hacía poco.

Un día me enteré que el maestro estaba internado en el hospital de la seguridad social. Fui a verlo y le llevé un libro. Me dijo que el mal había empezado con un zumbido en el oído y que ahora, después de varias pruebas, no podían diagnosticarlo, así que debía trasladarse a Lima. En efecto, en el mes de noviembre de 2001, se lo llevaron al hospital Guillermo Almenara. Me llamó varias veces. Me contaba que tenía dolores insoportables en los músculos, que había bajado de peso, que los médicos continuaban buscando la enfermedad. Y me recomendaba que no descuidara la edición de Ciudad letrada. Un día me enteré que, finalmente, habían dado con el mal y que se trataba de una miopatía. Entonces fui a una tienda de ropa y le compré una camisa de franela, roja y a cuadros como a él le gustaban, y viajé con ella a Lima para saludarlo. Lo encontré postrado, marchito, pero aún rebosante de la vitalidad que nunca le abandonó. Conversamos interminables horas.

Entretanto, a escondidas de todos, envié la novelita a un concurso literario patrocinado por el Banco Central de Reserva, pensando que si no ganaba, nadie se enteraría que había participado.

Baquerizo murió en febrero. Ese día me llamó Carolina Ocampo para echarme el mundo encima y recuerdo que, ebrio de furia y desaliento, recorrí las casas de los amigos más cercanos informándoles de lo acontecido. Las exequias fueron fastuosas: el alcalde de Huancayo, Dimas Aliaga Castro, le hizo un homenaje y cubrió su ataúd con la bandera de la ciudad. En el cementerio la familia me hizo el honor de ser uno de los oradores sombríos del cortejo. Mientras sellaban el nicho y alguien cantaba ese huaynito que tanto le gustaba al maestro “…Ay, la vida se me está yendo como se fue mi suerte…” sentí que el dolor de la garganta, como una represa fracturada, se derramaba en lágrimas arrasadoras. Al voltear, Jair Pérez también lloraba, y más allá Ana Espejo, y más allá Giovanna Almonacid, y más allá Sergio Castillo, y más allá Abel Montes de Oca. Llegaron cartas de pésame de todas partes del mundo y con Nicolás Matayoshi decidimos publicar un número de homenaje de Ciudad letrada con las decenas de epigramas y obituarios arribados.

Un mes después, me llamó el propio Luis Jaime Cisneros para felicitarme por haber obtenido el premio del Banco Central de Reserva. Mi novelita, escrita a la loca en una difícil situación económica, vencía. Después la historia es conocida: me entrevistaron en todos los periódicos y en la televisión, me dieron un cheque nada despreciable, publicaron mi libro, se multiplicaron las ediciones, me invitaron a viajar por varias partes del mundo, pero nunca tuve el premio que realmente apetecía: que Manuel Baquerizo Baldeón, mi maestro, leyera la novela fraguada con sus propias manos. Y, claro, que usara la camisa roja que se quedó sin abrir.

Cultura

Ministerio de Cultura en Cajamarca autoriza destrucción de ‘muro Inca’ para construcción de puente

¿De patrimonio a escombros? La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca validó un muro inca vinculado al Qhapaq Ñan, pero años después autorizó una obra que terminó destruyéndolo por completo.

En 2017, los cajamarquinos celebraban un descubrimiento inesperado: tras una crecida del río San Lucas, afluente que corre paralelo al antiguo camino incaico entre Cajamarca y Los Baños del Inca, quedó al descubierto un muro de piedra perfectamente ensamblado. Las autoridades culturales de ese entonces no tardaron en confirmar lo evidente. La arquitecta Carla Díaz García, entonces directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cajamarca, junto al arqueólogo Luis Francisco Esquerre Fernández, acudieron al lugar y validaron su autenticidad: era un muro inca, posiblemente parte del Qhapaq Ñan, el sistema vial andino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Muro Inca, bañado por el río San Lucas en Cajamarca ya no existe.

La respuesta es tan indignante como alarmante: la misma entidad encargada de proteger el patrimonio cultural —la DDC de Cajamarca— autorizó su desaparición bajo el amparo de informes técnicos con inconsistencias, aprobados con inusitada celeridad.

Un muro validado y luego ignorado

En marzo de 2017, el muro fue formalmente reportado por la DDC. En 2023, el arqueólogo Luis Francisco Esquerre Fernández retomó el caso mediante el Informe N.º 000431-2023-SDDPCICIDDCCAJ LEF/MC, confirmando su origen incaico. En febrero de 2024, la Secretaría Técnica del Qhapaq Ñan también reconoció su valor patrimonial en conjunto con los arqueólogos Esquerre Fernández y Henry Joel Chávarri García, como consta en el Informe N.º 000010-2024-QHAP-QÑAN-DM-ABE/MC.

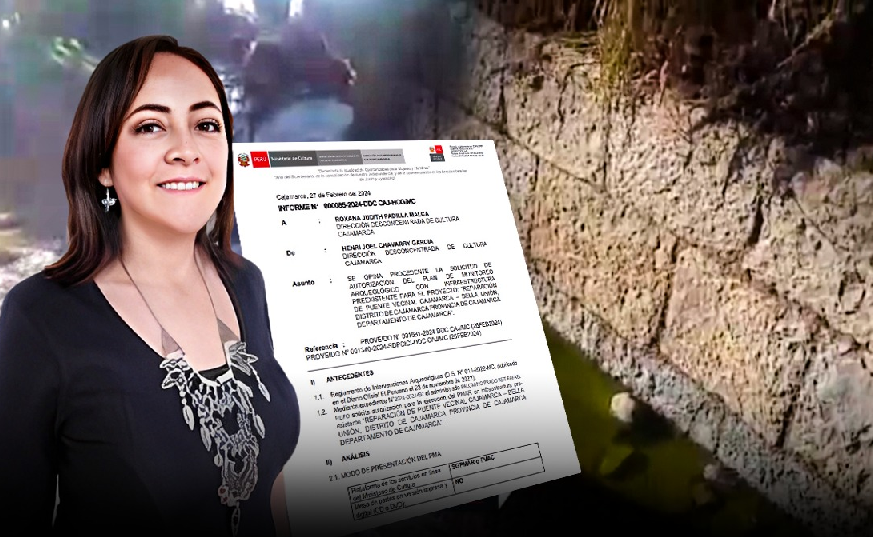

Pese a todo esto, la directora actual de la DDC, Roxana Judith Padilla Malca, emitió en tiempo récord dos resoluciones (N.º 000122-2024-DDC CAJ/MC y N.º 000368-2024-DDC CAJ/MC), autorizando el “monitoreo arqueológico” en la zona, paso previo para la construcción de un puente vecinal que terminó por destruir el muro.

Roxana Judith Padilla Malca, tiene más de 7 años en el cargo de directora de la DDC Cajamarca.

El informe que autoriza lo inaceptable

El documento clave que avala esta intervención es el Informe N.º 000085-2024-DDC CAJ-HCG/MC, elaborado por el arqueólogo Henry Chávarri García.

Informe N.º 000085-2024-DDC CAJ-HCG/MC, elaborado por el arqueólogo Henry Chávarri García.

Este informe plantea, en un mismo cuadro, que no hay ‘infraestructura preexistente’, y en otro que sí la hay. Una contradicción grave, ya que cuando no existe infraestructura preexistente —como en este caso, donde había un vestigio arqueológico en pie—, la normativa exige tramitar previamente un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), lo cual no se hizo.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Peor aún: el registro fotográfico que sustenta el expediente es de septiembre de 2023, mientras que el ingreso formal del expediente se hizo el 26 de febrero de 2024. Sin embargo, la autorización se dio el 27 de febrero, solo un día después, lo que hace dudar de que haya habido una inspección real o evaluación técnica rigurosa.

Fuente: Ministerio de Cultura.

¿Un error de forma? ¿Un descuido? Lo dudoso no es solo la calidad del informe, sino la prisa con la que fue aprobado. La directora Padilla Malca no solo omitió observar estas irregularidades, sino que dio luz verde a un proceso que terminó destruyendo la única evidencia material incaica a lo largo del tramo Cajamarca–Baños del Inca del Qhapaq Ñan.

¿Complicidad o negligencia?

El diario Panorama Cajamarquino ha venido reportando presuntas irregularidades en la gestión de Padilla Malca, quien ocupa la dirección de la DDC desde hace más de siete años. Sin embargo, este caso marca un punto de quiebre: no se trata solo de mala administración, sino de una decisión institucional que permitió un atentado contra el patrimonio cultural.

Hasta ahora, ningún arqueólogo de la DDC ha presentado denuncia alguna. ¿Por qué callan? ¿Acaso temen represalias? ¿O son parte de una estructura complaciente con la destrucción del legado prehispánico?

El Colegio de Arqueólogos del Perú, así como el Ministerio de Cultura, deben pronunciarse. Y más aún: deben investigar y sancionar a los responsables de permitir este atentado patrimonial. No se puede permitir que decisiones administrativas, basadas en informes mal elaborados y resueltos en tiempo récord, justifiquen la pérdida irreversible de evidencias arqueológicas.

En Cajamarca, el Ministerio de Cultura no solo brilla por su ausencia: parece haberse convertido en un facilitador del olvido.

Cultura

Chincha: con maquinaria pesada destruyen el Sector B de Huaca Grande

El hecho revela no solo el intento de apropiación ilegal de terrenos con valor histórico, sino también la negligencia sistemática del Ministerio de Cultura y las autoridades locales.

Por Luis Huertas

Durante la mañana de ayer, vecinos del centro poblado Huaca Grande alertaron sobre un nuevo atentado contra el patrimonio cultural. Maquinaria pesada venía destruyendo y nivelando el sector norte del monumento arqueológico conocido como Huaca Grande – Sector “B”, declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Tras la denuncia ciudadana, personal de la Municipalidad Distrital de Sunampe, junto con efectivos de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú, acudieron al lugar para constatar in situ los daños. Al llegar, las máquinas ya se habían retirado, pero se logró registrar fotográficamente la placa del vehículo involucrado: P2T-915, correspondiente a la empresa de Servicios Múltiples V.G. E.I.R.L., con domicilio legal en el centro poblado San Francisco (Sunampe), dedicada al transporte de carga.

Maquinaria pesada extrayendo el lado norte del sector B de Huaca Grande.

Según información recogida en el lugar, las maquinarias habrían sido contratadas por un poblador de la zona, quien se presenta como supuesto propietario del terreno, con el aparente objetivo de habilitarlo para venta. Durante nuestro recorrido, pudimos hallar fragmentos de cerámica, restos textiles y fragmentos óseos humanos —evidencia clara del valor arqueológico del sitio. Además, de algunos tapiales de barro destruidos.

Servicios Multiples V.G. EIRL. Empresa contratada para atentar contra el Patrimonio arqueológico.

Trabajos de remoción en pleno sitio arqueológico, considerado Patrimonio cultural de la Nación.

Una tragedia que se repite

Este acto no es aislado. Huaca Grande (Sector B) ya ha sido afectada en anteriores gestiones municipales. En el periodo del ex alcalde Carlos Grimaldi (2011-2014), se intentó ejecutar una obra denominada “Anillo vial” que impactó el sector sur del sitio. Resultado de dicha acción: ningún castigo por parte del Ministerio de Cultura. Muy raro, ¿no? Posteriormente, en la gestión del ex alcalde David Matías (2015-2018), se adquirió un predio a la familia Muñante con la intención de construir un centro de salud, sin embargo, se descubrió que dicho terreno incluía parte de la huaca, por lo que el proyecto fue descartado.

Material textil encontrado dentro de la remoción del terreno por maquinaria pesada.

Huellas de los trabajos con maquinaria pesada al lado norte del sector B de Huaca Grande.

Perfil norte donde se muestra evidencia arqueológica.

Patrimonio en peligro

Huaca Grande es considerada una mansión o palacio de la élite rural del Señorío Chincha. En 2009 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución directoral nacional N.° 626-INC, y recientemente, en enero de 2024, se determinó su protección provisional (sectores A y B) por medio de la Resolución Directoral N.º 000001-2024-DGPA-VMPCIC/MC por dos años.

Dicho documento establece que el área arqueológica debe contar con señalización adecuada e hitos de delimitación. Sin embargo, durante nuestra inspección en el terreno no se hallaron los hitos, y el único panel informativo —que advierte sobre su condición de patrimonio protegido— está deteriorado y próximo al colapso.

El sitio prácticamente se encuentra abandonado y no solo por el Ministerio de Cultura, sino también por las autoridades de turno que, por cierto, solo aparecen para la foto y no destinan fondos para su cuidado. La población aledaña, intenta con sus propios recursos, mantener en pie este monumento arqueológico como legado de nuestra historia.

Panel en mal estado de conservación. Fue colocado en el 2018. Actualmente, el Ministerio de Cultura se resiste a cambiarlo.

Este hecho no solo refleja el accionar irresponsable de algunos ciudadanos que buscan apropiarse de terrenos culturales, sino también la inacción del Ministerio de Cultura, que en más de un año no ha implementado medidas mínimas de protección en el lugar. ¿Acaso no hay presupuesto para elaborar hitos? ¿Dónde queda la capacidad de gestión de los que lideran la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica?

El Estado no puede limitarse a emitir declaratorias desde un escritorio; urge una articulación real entre la comunidad, la municipalidad y el ministerio, que hasta ahora parecen actuar de forma aislada. Falta salir al campo y evaluar cómo está nuestro patrimonio, no solo en nuestro valle sino, en los cinco valles de la región Ica. Cada día se va destruyendo parte de nuestro Patrimonio. Con el aval y complicidad del Ministerio de Cultura que poco o nada hace por preservarlo.

El patrimonio no puede esperar. El abandono y la negligencia están siendo cómplices silenciosos de su destrucción.

Cultura

Asociación de Anselmo Pi, usaría convenio con Mincul para escanear irregularmente territorio nacional

Otra incongruencia del Ministerio de cultura que pone en peligro la seguridad y soberanía nacional. Especialistas se pronuncian sobre convenio con Asociación de Anselmo Pi Rambla.

Anselmo Pi Rambla y su asociación sorprendieron a la reconocida empresa italiana KHAFRE PROJECT al decirles que, junto a su equipo, podrán escanear satelitalmente territorio peruano, específicamente el cusqueño, para buscar laberintos subterráneos es así que, en reciente conferencia de prensa, el cuestionado Pi Rambla, junto a funcionarios de la empresa, anunció que pronto se escanearía Cusco en búsqueda de pasajes subterráneos.

In Malta with @Filippobiondi_1 @meimor08 of KHAFRE PROJECT viewing their discoveries that will change history. We had the pleasure to announce that Pi Rambla foundation will work with them to seek Sacsayhuamán labyrinths & the Cusco underground @TheProjectUnity pic.twitter.com/Zfviuw3zvR

— Anselm Pi Rambla (@PiRambla) June 15, 2025

Al respecto, el entonces director del Ministerio de Cultura Cusco, Jorge Luis Moya refiriéndose a permisos de investigaciones arqueológicas obtenidos por la Asociación Pi Rambla, refirió que, a la fecha, no cuentan con ningún permiso de investigación arqueológica y la solicitud que ha presentado dicha asociación está siendo observada por diferentes incongruencias en los informes y por el producto que están presentando para su calificación. Asimismo, refirió que el convenio, firmado por la Asociación Pi Rambla y el Ministerio de Cultura, se encuentra en un proceso de nulidad en la sede central del Ministerio de Cultura en Lima.

Moya también manifestó que el Ministro de Cultura no ha dado permiso alguno a la Asociación Pi Rambla para escanear satelitalmente territorio cusqueño, recalcando que la Asociación en cuestión no cuenta con ningún tipo de permiso otorgado por el Ministerio de Cultura – Cusco y que este hecho violaría nuestra soberanía nacional.

Asimismo, el Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Dr. Pieter Van Dalen, se pronunció referente al anuncio de la Asociación Pi Rambla que escaneará satelitalmente territorio cusqueño para buscar laberintos subterráneos. “Es una situación muy preocupante y alarmante el hecho de que se escanee satelitalmente territorio peruano sin consentimiento de los ministerios pertinentes, y que el Estado peruano, a través de las instituciones que deben velar por la protección de la seguridad nacional, permita que instituciones extranjeras estén realizando vuelos o utilizando satélites en nuestro territorio nacional. El Ministerio de Defensa debe intervenir inmediatamente, tomar acciones, convocar a esas instituciones y enviar un documento para que cesen este tipo de acciones ilegales”.

Con lo expresado e informado por el entonces director del Ministerio de Cultura Cusco, Jorge Luis Moya, queda demostrado que Anselmo Pi Rambla y su asociación no contaría con ningún tipo de permiso, evidenciando que estos supuestos investigadores profesionales habrían sorprendido a la empresa KHAFRE PROJECT. Aquí la falta de ética sería desbordante; ya que se cree que el Perú es un feudo o sigue siendo colonia española, además se piensa que las condiciones políticas que se tenían en la dictadura fujimorista siguen siendo las mismas, donde con un fajo de billetes se conseguía cualquier cosa, entre ellas poner en riesgo el patrimonio cultural de la nación y el saqueo de yacimientos arqueológicos.

El día domingo, el programa Política y Poder emitido por IMPECABLE TV realizó varios destapes referentes a la figura de Anselmo Pi Rambla, este cuestionado personaje que pretende volver a obtener permisos del Ministerio de Cultura. Al respecto fue consultado el alcalde del Cusco, quien, refiriéndose a la solicitud de la Asociación Pi Rambla para excavar la Chincana de Cusco, fue tajante: “Como alcalde del Cusco quiero ser claro y tajante: Nadie va a tocar una piedra mientras no tengan la autorización de la comuna provincial”.

https://www.facebook.com/inpecable.peru/videos/4152160415059718

En un anterior artículo de Lima Gris titulado “Escándalo en el Ministerio de Cultura: ¿Un Convenio Extraterrestre?” (https://limagris.com/escandalo-en-el-ministerio-de-cultura-un-convenio-extraterrestre/), donde pusimos en conocimiento de la opinión pública que diferentes grupos humanos del Cusco exigen la anulación del convenio entre el Ministerio de Cultura y la Asociación Pi Rambla y denuncian la incongruencia del Ministerio de Cultura al vulnerar los fines para los que ha sido creado, entre ellos fortalecer la identidad nacional.

Luego de leer este artículo, el Ministro de Cultura, Fabricio Valencia, seguirá protegiendo dicho convenio que, según las comunidades aledañas al parque arqueológico de Sacsayhuamán, atenta contra nuestra identidad cultural. Ellos no son los únicos, pues el reportaje del programa cusqueño Política y Poder mostró una serie de evidencias que muestran que Anselmo Pi atentaría contra la historia e identidad de los peruanos.

Una dato importante para el ministro Fabricio Valencia, hijo del distinguido arqueólogo y antropólogo Alfredo Valencia Zegarra, es que Anselmo Pi Rambla afirma reescribir la historia de la humanidad y que los muros del Coricancha no son incas. ¿Qué diría de esto el padre del Ministro de Cultura? Y una más para el Ministro: el señor Pi Rambla afirmó que los muros del Coricancha tienen una antigüedad de 4000 años, cuando los estudios de arqueólogos cusqueños, peruanos y extranjeros entre ellos sus señores padres, afirman con evidencias científicas que el Coricancha es de la época inca.

Esperemos que el Ministerio de Cultura tome cartas en este asunto y no vuelva a firmar convenios irresponsables, y que cuyo objetivo es minimizar nuestro glorioso pasado.

Cultura

Entre el alma y los muertos: entrevista a Orlando Mazeyra Guillén, Premio FILAY 2025

Hablamos con el autor de ‘El mar que nos espera’ sobre literatura y resistencia’

Por José Emilio Caro Gómez

Ayacucho tiene dos traducciones: una que me gusta, derivada de lo poético, «Rincón del alma», y otra que proviene de la historia, «Rincón de los muertos». La Plaza de Armas, diseñada en un modelo de damero, está ahora llena de feriantes de libros. Sobre ella, el cielo azul se extiende, salpicado de nubes blancas y grises. De vez en cuando, alguna nube se cuela en los portales con arquerías que rodean el centro, donde se encuentra la estatua del héroe de la independencia, el Mariscal Sucre. Sin embargo, esta figura es una de las tantas mentiras que la historia oficial nos impone: un héroe de barro. No entiendo por qué no colocan una estatua del General La Mar, quien sí estuvo y dio la cara a los masones españoles. Quizá en la firma del tratado de independencia se intercambiaron el santo y la seña de su logia: “¿Qué hora es?”, preguntó uno, y el otro respondió: “Es hora de trabajar”.

Huamanga, a esta hora de la tarde, la observo desde lo alto de un balcón. Espero al ganador del Premio de Novela Corta de la Feria Internacional de Ayacucho. La calma de la ciudad, con su arquitectura morisca-andaluza y su historia llena de contrastes, se mezcla con las voces del público que se incrementa al pasar las horas.

Orlando llega puntual. Nos saludamos afectuosamente, pues la última vez que lo vi fue al pie del Misti, en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, en Arequipa. Nos sentamos, y siento una gran premura por hacerle unas preguntas que siempre me rondaron al leerlo.

-Tomo un sorbo amargo de café y sin miramientos-.

¿Cómo y cuándo comenzaste tu camino en la literatura?

Casi sin darme cuenta, creo. Escribiendo cuentos de fútbol en la primaria y conociendo la obra de Antoine de Saint-Exupéry, Ribeyro, Reynoso, Arguedas, Horacio Quiroga, Sabato, Osvaldo Soriano, Fontanarrosa, entre otros. Recuerdo que en quinto de secundaria le informé a mi madre que quería ser periodista y se rió de mí. Según ella, las carreras decentes eran (o son) Medicina, Derecho e Ingenierías. Por eso, a pesar de que ingresé a Ciencias de la Comunicación en la Unsa, ella me obligó a estudiar ingeniería en la Universidad Católica de Santa María. Desde muy joven supe que tenía que remar contra la corriente y lo sigo haciendo. Mi vida ha consistido en darle la contra a los demás.

Cuando publicaste tus primeros relatos, ¿cómo era el panorama narrativo peruano?

Realmente desolador. Yo terminé la universidad hace más de 20 años y en Arequipa no existían las editoriales independientes. Apenas recuerdo a un editor y escritor de cuentos fantásticos que me explicó, muy a su manera, lo costoso que era publicar un libro de relatos; por eso me desmotivé y, a pesar de que seguía escribiendo, pensé que jamás podría publicar mi primer libro.

Por suerte, justo en el último semestre de la universidad, encontré una convocatoria a un Premio Nacional de Cuento Largo organizado por la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque: la historia tenía que ser de no menos de 25 páginas y de no más de 50. Así, muy influenciado por «El túnel» de Sabato, escribí furiosamente «Todo comenzó en la Universidad». Fui co-ganador del primer lugar, así que nos repartimos el premio con un estudiante de Piura. No obstante, el verdadero premio fue saber que los jurados fueron dos grandes como Colchado y Oswaldo Reynoso. Así pude conocerlo y entrevistarlo en su casa de Jesús María. Nos volvimos patas, fue una entrañable amistad. Yo le sugerí el título del último libro que publicó en su tierra natal: «Arequipa lámpara incandescente» y también me lo dedicó. Ese quizá sea mi mayor e inmerecido premio. O haber leído los borradores de sus últimos libros para luego almorzar comentando sus historias. ¡Qué privilegio! Creo que por eso, desde que él murió, ya no quiero ir a Lima. Ir a la capital representaba la posibilidad de ir al parque Alberti de Jesús María, tocar la puerta y pasar jornadas espléndidas con ese querido amigo.

-Claro, él siempre me dijo: mira, ese es un verdadero escritor-.

En tu opinión, ¿el arte puede ser un medio de resistencia frente a la anomia que vivimos actualmente?

Antes que escribir, leer es resistir. Los escritores somos lectores que damos un paso más y nos ponemos a contar historias con la ilusión de hacerlo con el talento de los maestros. Por eso es tan necesario fomentar la lectura desde la infancia y evitar la censura de autores incómodos. El arte debe introducirse en nuestras vidas, modificarlas y permanecer para siempre.

Un escritor, según tú, ¿puede realmente apartarse de lo ideológico?

Creo que ningún escritor puede hacerlo porque publicar un libro ya es un acto político. En nuestras historias asoman nuestras filias y nuestras fobias, nuestra mirada del mundo y nuestra ideología, equivocada o no, ese ya es otro cantar.

Para quienes aún no hemos tenido el placer de leer El mar que nos espera, ¿cómo definirías en tres palabras?

Una novela atípica.

Escribir una novela corta; ¿cómo fue para ti ese paso?

El libro tiene varias partes. Primero, una historia breve que Fernando Rivera analiza muy acertadamente cuando señala: “El sueño y la condena de vivir se narran y desnarran en esta implacable nouvelle que con una velocidad alucinante recorre el otro lado de las cosas. Orlando Mazeyra Guillén ha escrito en El mar que nos espera una historia extraordinaria donde los personajes miran desde el vértigo de la pesadilla y el acecho de la muerte, las posibilidades de la vida”. Pero luego asoma el deseo de construir «la casa de la novela» como señaló Luis Hernán Castañeda: «Orlando Mazeyra Guillén se sumerge en un mar cuyas profundidades ocultan las ruinas de una tragedia. Con una prosa directa y precisa, recupera los fragmentos de un pasado traumático. Y los devuelve a la superficie, donde intenta construir la casa de la novela. Su proyecto, a la vez literario y sanador, busca hacer habitable —respirable— el océano de sombras que asfixia a sus personajes. De allí que El mar que nos espera sea una historia resquebrajada, que no deja de perseguir, a través de sus giros de voz, perspectiva y género, una cierta unidad perdida. Sin embargo, el intento por anclar su relato en una verdad revela que la escritura ofrece un camino engañoso. Y que las motivaciones del escritor, lejos de ser redentoras, pueden estar contaminadas por el deseo y la traición”.

Es una novela sobre cómo yo escribí mi primera novela. O sea, ficción sobre la ficción y al final otro libro más que parece ser de otro autor. Mi novela es un reflejo de mi vida: imperfecta. Es como yo: con baches, vacíos, puntos ciegos.

Sé que estuviste en la capital, pero luego regresaste a vivir en Arequipa, ¿lo haces por elección o es un tipo de autoexilio?

Arequipa es mi patria. O si quieres, mi patria chica. He vivido y he trabajo haciendo prensa en Lima y es una ciudad que detesto desde los forros. Y esto no me impide aceptar con mucha pena y angustia que Arequipa cada vez se parece más a Lima. ¡Es espantoso!

-Oswaldo Reynoso te consideró un narrador prometedor.-

Oswaldo para mí es un hermano mayor. Un ejemplo a seguir. Y sobre todo un maestro. En mi novela hay ciertos guiños a él como mentor, creador y guía. Nunca estaré a su altura, pero sigo sus pasos con mis limitaciones y con muchísima pasión, algo que también aprendí de él.

¿Qué opinión tienes sobre las ferias regionales como la que se realiza en Ayacucho?

Que tienen un auténtico espíritu independiente y sobre todo plural. Déjame, por favor, agradecer una vez más a los jurados del Primer Premio Internacional de Novela de la FIL Ayacucho por elegir mi trabajo. La vida es como un juego de azar y creo que los premios también. Esta modesta gratificación, más que económica, tiene un carácter espiritual inmarcesible. Los escritores del interior del Perú tenemos que sacrificarnos en demasía para difundir nuestros libros. Por suerte, ahora contamos con un nuevo evento literario independiente en Ayacucho y eso me alegra muchísimo. Sé que cada año habrá mejores obras que la mía, no me cabe la menor duda.

Además de Reynoso, ¿qué otros escritores nacionales o extranjeros han sido referentes para ti?

De Arequipa: Oswaldo Reynoso, Vargas Llosa, Edmundo de los Ríos. También respeto y sigo con atención la obra de Yuri Vásquez, Alex Rivera de los Ríos, Jorge Monteza, Victoria Vargas, Dennis Arias, entre otros. Creo que es necesario, primero, conocer lo propio.

Además están obviamente Ribeyro, Arguedas, Valdelomar pero también Claudia Ulloa, Laura Riesco, Juan Manuel Robles, Luis Hernán Castañeda y un largo etcétera.

De los extranjeros no puedo olvidar a Camus, Sabato, Rubem Fonseca, Clarice Lispector, García Márquez, Lucia Berlin, Borges, Henry Miller, Richard Ford, Cheever, Volpi, Leonardo Padura, Ricardo Piglia y muchos más.

Al inicio de tu carrera, ¿cómo fue tu relación con los medios literarios y editoriales en el Perú?

Distante. Soy un escritor insular. Escribir historias en el semanario de César Hildebrandt me hizo ganar muchos lectores. Pero es sabido que en las editoriales que Oswaldo Reynoso llamaba «transnacionales» más que el mérito o el talento, prima la patería, el lustrabotismo y la argolla.

El reconocimiento institucional, como el Premio de Novela Corta que ganaste, ¿cambia algo en tu visión como escritor?

No, para nada. Me emociona mucho, eso sí. Me permite publicar mi novela y encontrarle un espacio en los medios. Pero ya te dije que los premios son un juego de azar y a veces los ganan los que menos lo merecen. Sean grandes o pequeños.

¿Cómo defines el tono de tus relatos?

Mi narrativa es autobiográfica e intimista. Pero en mi novela escapa del realismo a secas y «juego» con la novela «policial», con el terror, lo sobrenatural, etcétera. Ha sido todo un reto para mí y espero que el resultado sea alentador para todos aquellos que se animen a leerla.

¿Has considerado explorar otros géneros como la poesía, el ensayo o el teatro?

Garabateé poemitas en mi juventud pero no pasó de eso: meros garabatos. Una vez recibí un reconocimiento en El Búho por un modesto ensayo sobre Arequipa. Y me encantaría escribir una obra teatral, así que no lo descarto. Ojalá algún día lo haga.

¿En qué proyectos literarios estás trabajando actualmente?

Un libro con una mirada acuciante, dolorosa pero también esperanzadora del Perú: un libro peruano en el mejor de los sentidos y escrito con compromiso, por supuesto.

¿Qué consejo le darías a jóvenes narradores que, como tú, empiezan desde regiones como Arequipa, lejos de los grandes centros editoriales?

Que se olviden de todo lo «grande» (y grande entre comillas): ciudades, editoriales. Que no escriban llevados por modas literarias o temas que «vendan», que no piensen en los premios. Yo por ejemplo no he podido terminar de leer a Premios Alfaguara porque se me ha terminado de caer el pelo y las muelas también.

Uno debe escribir sobre lo que le revuelve las tripas y no casarse con nadie.

¿Prefieres trabajar en comunidad con otros escritores o te identificas más con un proceso individual y silencioso?

Como te dije: soy muy insular. Detesto las argollitas y manchitas «nice». Esa gentita que juega en pared y se devuelve favores.

Pasar del relato breve a la novela corta, ¿qué reto representó para ti?

Ponerme a prueba, intentar reinventarme. Es mi libro más audaz sin dejar de ser íntimo. En realidad no es una novela sino una antinovela. Espero que te guste. Yo creo que a Oswaldo le hubiera llamado la atención: la terminé el día de su cumpleaños, el 10 de abril.

Reynoso es un león arequipeño que sigue más vivo que nunca.

Cultura

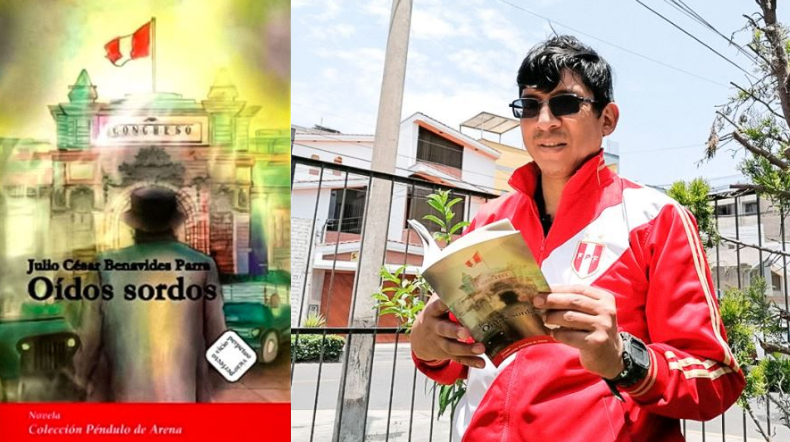

La literatura no muere gracias a ciudadanos como Julio Benavides Parra

Lee la columna de Marisol Verónica Giordano Silva

Por Marisol Verónica Giordano Silva

Julio César Benavides Parra nació el 20 de marzo de 1977, en Lima, en el distrito de Jesús María, y cursó estudios en el colegio particular Enrique N. Espinosa, del distrito del Rímac. Desde la educación secundaria, Julio destacó por su inclinación a las letras.

El año 1993 ocupó el tercer lugar a nivel inter-colegios en el Rímac, en un concurso convocado por su institución educativa. El año 1996 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudió ciencias de la comunicación, y desde ahí empezó su mayor compromiso por la literatura al punto de decidirse por ser escritor.

Diez años después, en el 2006, creó con un grupo de poetas y músicos el grupo “Hojas del éxodo”, y en este interín obtuvo el tercer puesto de un concurso de poesía organizado por la UAP y el gestor cultural José Beltrán Peña.

En el 2009, con un grupo de amigos, organiza el grupo denominado “Parnaso Perpetuo” y en un año desde ahí se organizó 15 recitales. Luego de esta etapa poética, Julio César, desde el 2010, desarrolla actividades en la editora “Paracaídas”, dirigiendo tres proyectos que se convirtieron en un libro, iniciando también su camino de editor y el 15 de enero del año 2011, con la antología “Sacra cofradía”, libro de once autores, apareció con el sello editorial “Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto”. Gracias a ese noble proyecto viajó por costa, sierra y selva.

Entre sus poemarios destacan “Narciso y sus musas”, “Cultura combi” y “Mar de amores” y en narrativa tiene el título “Buscando a Venus”, además de la exitosa novela “Oìdos sordos”, de 79 páginas, publicado en noviembre del 2021, ambientada en el Perú de los años setenta del siglo pasado, tiempos de fútbol y del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.

No obstante, su actividad creativa, esta se ve enriquecida en la vida de Julio César con su quehacer editorial a través del sello “Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto” que ya tiene más de 150 títulos, entre poesía, narrativa, teatro, ensayo, sociología, antropología, medicina y filosofía, llevando a los lugares más recónditos de la patria a autores como Marco Martos, Winston Orrillo, Leopoldo Chariarse, Alonso Cueto, Eduardo Gonzales Viaña, Cronwell Jara, Edgardo Rivera Martínez, etc.

Gracias a esta labor de Julio César, se contribuye para que no fenezca el ambiente cultural y literario en nuestro Perú, y qué mejor con libros buenos, bonitos y baratos que tienen en la portada el acabado de connotados artistas y excelentes fotógrafos dedicados a trabajos de gran calidad artística.

Cultura

Mirar lento: ética y poética de la quietud

Tres décadas después de fotografiar Lima, Basilea, Nueva York o la Amazonía, explorando silencio, forma y memoria, Materia estática de Diego Alvarado convierte la arquitectura en una ética de la contemplación. Expone en La Galería de San Isidro.

Por Czar Gutiérrez

¿Puede pensarse lo estático como símbolo de la muerte y, paradójicamente, como fuente de latencia, de respiración suspendida? De Alberti a Heidegger, de la proporción áurea al “habitar poético” del espacio se condensa una ontología de la mirada que parece descender de una genealogía secreta: la fotografía que no se limita a registrar ni a embellecer. La que se convierte en un sistema de conocimiento, una forma de detener el tiempo para escuchar lo que la arquitectura no dice.

La operación artística que ensaya Diego Alvarado (Lima, 1971) no es otra que la de un testigo en vigilia. No se posiciona como flâneur benjaminiano, seducido por el espectáculo de la ciudad. Es un vigía que observa sin intervenir, pero que registra con una devoción casi mística el momento en que el concreto revela su alma mineral. Sus encuadres —purísimos, casi ascéticos— son variaciones de un mismo gesto: la tentativa de oír la voz de lo inerte.

Cada volumen capturado es un poema visual sobre el silencio. El Young Museum de San Francisco, el Messe Basel en Suiza, el edificio El Consorcio en Lima o La Défense de París no son simplemente íconos urbanos sino, en su mirada, umbrales metafísicos. No hay monumentalidad exhibicionista ni didactismo arquitectónico. Hay una sensibilidad que busca la vibración íntima de las formas, sus fricciones con la luz, su deseo de convertirse en vacío.

Alvarado, como Merleau-Ponty en su Fenomenología de la percepción, intuye que cada edificio es un cuerpo sensible. Las estructuras son carne espacial. La geometría, lejos de ser fría o utilitaria, deviene en lenguaje afectivo susceptible de emoción. La fotografía documenta el espacio, claro, pero también lo revela. Y en esa revelación no hay neutralidad porque toda forma es ideología, lo advirtió Lefebvre. El fotógrafo registra el edificio, lo interroga, lo deconstruye y lo reconstituye como síntoma.

Las texturas, las repeticiones rítmicas, los cortes abruptos y las simetrías tensadas responden, más que a una estética formalista, a una ética visual. Se trata de desplazar al sujeto —el humano, el transeúnte, el narrador— para ceder la voz al muro, al ángulo, al vacío. El espacio se emancipa de su función. El edificio ya no es marco del acontecimiento sino el acontecimiento mismo.

Este desplazamiento es también técnico. Alvarado imprime sus imágenes en papel de algodón Aquarelle de 300 gr, lo que añade una capa de materialidad densa, táctil. El soporte se convierte en parte del mensaje: deja de ser una superficie neutra para devenir en un cuerpo que respira, que resiste al brillo digital, al archivo efímero, al pixel intangible. El papel le otorga a la imagen un carácter casi pictórico, escultórico, ritual. No hay producción en masa. Cada copia es un acto de fidelidad al tiempo.

Ocurre que Diego Alvarado no es un fotógrafo de tránsito fugaz ni de tendencias oportunistas. Su formación se enraíza en toda una trayectoria: estudió en la Ringling School of Art and Design en Sarasota (Florida, 1994) y, antes, en instituciones clave como el Museum School of Fine Arts (Boston, 1991), la Rhode Island School of Design (1992), el SACI Art Center International en Florencia (1993) y el Saint Martin’s School of Art en Londres (1994). Entre 1994 y 1996, trabajó como asistente de fotografía y laboratorista en el Guggenheim Museum de Nueva York, experiencia decisiva que agudizó su mirada curatorial y su sensibilidad ante la arquitectura como gesto cultural y político.

Desde entonces, ha participado en múltiples exhibiciones —individuales y colectivas— en Lima, Basilea, Caracas, Santiago, Madrid, La Habana y Nueva York. Su obra ha evolucionado desde el retrato y la moda hacia una abstracción conceptual que encuentra en la arquitectura su interlocutor silencioso. Ha colaborado con arquitectos como Bernardo Fort Brescia, construyendo archivos visuales que son a la vez inventarios emocionales del espacio urbano. Fue también docente de fotografía en la UPC y en el Centro de la Imagen de Lima, donde impartió los cursos de desnudo y arquitectura, dos formas del cuerpo en tensión.

De este modo, Materia estática puede leerse como un tratado visual sobre la detención. En un mundo dominado por la velocidad, el impacto y la sobresaturación visual, la obra de Alvarado postula la lentitud como forma de radicalidad. Frente a la lógica del scroll infinito, propone la contemplación. Frente al vértigo de la ciudad, ofrece el peso específico del silencio. Frente a la espectacularidad responde con el vacío.

En esta elección hay una dimensión política. Optar por la calma, por lo aparentemente inerte, por lo estructural, es un gesto que cuestiona la estética dominante y el modelo de percepción contemporáneo. Como en el cine de Tarkovski, en la pintura de Morandi o en la música de Arvo Pärt, lo importante no es lo que sucede, sino el modo en que se sostiene lo que ya ha sucedido.

En suma, Diego Alvarado no fotografía arquitectura. Fotografía nuestra relación invisible con el espacio. Cada encuadre como espejo de nuestra percepción, cada sombra como una metáfora del tiempo. Y cada muro como una página donde se escribe —en negativo— nuestra fragilidad urbana cargada de una ética. Una De ontología de la forma. Y, sobre todo, una invitación a volver a mirar no lo que se mueve, sino lo que —al permanecer— sostiene lo esencial.

Muestras: Materia estática de Diego Alvarado y Estudio de la caída de una hoja de Lina Leal.

Lugar: La Galería.

Dirección: Conde de la Monclova 255, San Isidro

Fechas: del 10 de julio al 9 de agosto.

Entrada: Libre.

Cultura

¿Declive del hombre (heterosexual) (blanco) literario o declive de la ficción literaria americana?

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

Existe un abismo insalvable entre el estrellato de Mailer, Updike, McCarthy, DFW, Franzen, etc., y cualquier escritor americano actual. Como dice Yingling, «Estoy seguro de que son discriminados, pero lo único que se está haciendo es sustituir a un grupo de personas de las que nunca has oído hablar por otro grupo de personas de las que tampoco has oído hablar y que tienen órganos sexuales diferentes».

Según Owen Yingling «Parece que nadie está dispuesto a afrontar el hecho de que no se trata solo de un problema de los hombres de letras, sino de todo el mundo. ¿Qué cualidad no identitaria tienen en común los grandes autores que prácticamente todos los jóvenes escritores de ficción literaria contemporánea carecen (aparte de Rooney)? Es obvio: la gente los conocía y compraba sus libros. Uno de los problemas de debatir este tema es que es casi imposible obtener cifras de ventas de cualquier libro publicado recientemente, a menos que trabajes en el sector editorial y puedas gastarte un par de miles al año en BookScan, e incluso así no es seguro que obtengas una medida precisa de las ventas. Así que me veo obligado a trabajar con encuestas, datos agregados sospechosos, anécdotas y diversas conjeturas para argumentar mi postura. Probablemente esa sea una de las razones por las que quienes hablan de esto nunca quieren entrar en cifras. El colapso del impacto cultural de la ficción literaria estadounidense en el siglo XXI, medido por las ventas comerciales y la capacidad de producir grandes escritores conocidos, se debe menos a la política de identidad o a los móviles que a una combinación de shock de oferta (la reducción de las revistas y la cantera académica) y shock de demanda (el abandono de la escritura de libros que atraen al lector normal en favor de la búsqueda del prestigio dentro del mundo de la ficción literaria).

Mientras en la “lista de novelas más vendidas de 1962” de Publisher’s Weekly aparecían La nave de los locos, de Katherine Anne Porter; Dearly Beloved, de Anne Morrow Lindbergh; A Shade of Difference, de Allen Drury; y Franny y Zooey, de J. D. Salinger. Y en 1963 aparecían Los zapatos del pescador, de Morris West; El grupo, de Mary McCarthy; and Elizabeth Appleton, de John O’Hara. En la lista de 2023 estaban It Ends with Us, de Colleen Hoover; It Starts with Us, de Colleen Hoover; and Fourth Wing, de Rebecca Yarros.

Atomic Habits, by James Clear (self-help); Dog Man: Twenty Thousand Fleas Under the Sea, by Dav Pilkey

Por ejemplo, El lamento de Portnoy fue el libro más vendido de 1969. De aquí a la eternidad, de James Jones (861 páginas), fue el libro más vendido de 1951. Lolita llegó al número 3 en 1958 y se mantuvo en el número 8 en 1959 (el número 1 en 1958 fue para Doctor Zhivago). Ragtime fue el libro más vendido de 1974. Las correcciones, número 5 en 2001, fue la última obra de ficción literaria que entró en la lista de los diez libros más vendidos del año. Ninguna obra de ficción literaria ha entrado en la lista de los diez libros más vendidos del año de Publisher’s Weekly desde 2001. James, by Percival Everett,

en la lista semanal de best sellers del New York Times, fue el libro más vendido en la última semana de 2024. La autopista Lincoln, de Amor Towles, que ocupó el primer puesto durante una semana en octubre de 2021. Es decir, solo una semana en la lista de más vendidos de obras de ficción recientes.

Owen menciona: «No importa que ningún hombre blanco nacido después de 1984 haya sido publicado por The New Yorker, porque sinceramente dudo que cualquier lector serio de ficción pueda recordar con facilidad un cuento de algún escritor más joven en The New Yorker. La brecha entre el presente y los grandes autores es importante no solo para los escritores varones. En la loca carrera por alcanzar la estabilidad en un contexto de recursos (financieros y culturales) cada vez más escasos, los autores y los creadores de discurso parecen haber caído en el desasosiego al discutir cómo se deben repartir estos recursos en lugar de por qué se están reduciendo».

En resumen, el problema no es una repartición de un pastel pequeño, sino que es el declive generalizado de la ficción literaria y a dónde se fue la creatividad.

ARX-Han sostiene la tesis de que el mercado literario se ha vuelto menos eficiente debido «al aumento del conflicto entre editores y editoriales. Sospecho que la razón de este aumento del conflicto es la mayor competencia por el estatus entre los editores literarios, impulsada por la guerra cultural. En mi opinión, parece que los editores compiten en el eje del estatus moral. El imperativo primordial detrás de “elevar las voces diversas” en el mundo editorial es, en realidad, un eje de competencia moral entre los editores literarios.

El optimizar la diversidad en lugar de la calidad es una tesis interesante pero insuficiente. Como señala un artículo de Alex Pérez: «En realidad, «comenzó en 2010, 2012”, declaró a The Free Press la galardonada autora Lionel Shriver, conocida por su novela Tenemos que hablar de Kevin. Es demasiado tarde para explicar satisfactoriamente el declive de la ficción literaria; tal vez pueda explicar en parte la disminución de la calidad y la popularidad después de 2010, pero una explicación completa debería poder explicar el declive constante de la popularidad entre los consumidores que comenzó en los años 80 y 90 y que culminó con un colapso casi total a principios de la década de 2000″.

En resumen, ninguna obra de ficción literaria ha sido un éxito de ventas anual desde 2001.

Otro modo de optimización análogo al éxito monetario es el reconocimiento de la crítica: si el libro que un autor americano editó o publicó gana un Pulitzer o un Booker, intuitivamente sentirá que ha superado el estatus de diversidad/identidad acumulado por otra editorial. Por supuesto, es mucho más fácil acumular estatus mediante el “estatus moral,” pero eso tiene dos caras, ya que este tipo de estatus, fácil de adquirir, no vale tanto como la “conexión con el prestigio literario,” mucho más difícil de conseguir, como bien señala

Owen Yingling y que a continuación refiere que «otro problema relacionado con el principio agente-representado que entra en juego aquí con los propios autores: la ficción literaria es probablemente única entre los subgéneros en el sentido de que parece que los autores valoran mucho más los premios y las opiniones de los críticos que las ventas».

Woke or no woke, el problema del declive de la ficción en EEUU tiene muchos años.

Will Blythe en Esquire explica que en los últimos veinticinco años, la industria de las revistas se ha reducido en medio de este “dataísmo”, especialmente en su interpretación de la ficción literaria. Hace tres años, Adrienne LaFrance, editora ejecutiva de The Atlantic, decidió ayudar a crear un destino online para este tipo de ficción, en particular los relatos cortos, empezando por uno de Lauren Groff. “La disminución de las revistas impresas en este siglo”, escribe, “supuso una selección de la ficción.” En su opinión (y en la mía), internet “es bastante eficaz a la hora de fragmentar la atención y devorar el tiempo.” En resumen, es culpa de internet el que se haya dejado de prestar atención y tiempo a la lectura literaria.

Mientras te desplazas por la pantalla leyendo esto, podrías darle la razón a Blythe, pero eso sería demasiado fácil.

Es cierto que leer es pesado y denso. Como señala la Fundación Nacional para las Artes, el número de estadounidenses que “leen literatura” ha caído del 56,9 % en 1982 al 46,7 % en 2002 y al 38 % en 2022. Sin embargo, como indica Yingling, el «tamaño real de la población lectora de ficción no se ha reducido de forma significativa (crecimiento de la población)», y el segundo es que, incluso si los datos fueran correctos, no podría ser cierto: en 1955, el número de estadounidenses que leía al menos un libro al año (39 %) era inferior al actual (53 %). [El gasto per cápita en libros de ocio (índice / población) tampoco era superior al actual.] Y se supone que los años 50 y 60 fueron la edad de oro de la ficción estadounidense [el número de lectores a partir de 1982 es similar al número de lectores actual]. La ficción literaria siguió apareciendo en las listas hasta 2001, y no hay ningún cambio en el número de lectores que pueda explicar su aparición y desaparición después de 1982, ya que las cifras son las mismas.»

Ciertamente el mercado de la ficción está dominado por la ficción de género, el romance y James Patterson. La ficción literaria representa algo así como el 2 % del mercado. La explicación de Blythe de que la gente sigue leyendo libros, solo que lee libros peores, no basta por simple ensloppification, la pereza, o algo así, o que sea culpa de los ordenadores. Y sin embargo, la gente sigue leyendo mucha ficción literaria; lo que no lee es ficción literaria contemporánea. El autor de ficción además debe competir con muertos. Libros como Orgullo y prejuicio, Guerra y paz, Los hermanos Karamázov, etc., siguen vendiendo miles de ejemplares cada año, más incluso que los grandes éxitos de la ficción literaria contemporánea. Las cifras de ventas de clásicos que no se suelen enseñar en las escuelas por razones logísticas, como Guerra y paz, desmienten el argumento en contra del estímulo de compra por exigencia académica. Además, otras obras de ficción literaria no clásicas, como los libros de John Irving, se siguen vendiendo bastante bien.

Complementariamente, los datos de ventas demuestran que no se ha dado un cambio de gusto radical, es decir, no dan a sugerir que los gustos literarios hayan cambiado drásticamente con respecto a la ficción literaria en general. Se ha dejado de lado la ficción literaria contemporánea, pero no los clásicos.

Tal vez la respuesta asome en el fracaso comercial de la ficción literaria y el fracaso crítico, es decir, la falta de un gran escritor joven. No hay un Franzen ni un Foster Wallace a la vista. Algunos libros ampliamente elogiados como clásicos y obras maestras en su época caen en el olvido poco después. Muchos libros que gustan a mucha gente simplemente no son buenos. Por qué, Beto a saber. Pero mucho más raros que estos casos son los libros que caen en el olvido en su época y son “descubiertos” como obras maestras. Durante los últimos veinte años, la cultura literaria estadounidense no pudo producir un solo escritor al que los americanos puedan describir como grande sin sentir vergüenza. ¿Algún americano recuerda a Salvage the Bones, de Jesmyn Ward, ganadora del National Book Award? Ese libro se enseña en los institutos junto a Cien años de soledad. A eso me refiero con vergüenza contemporánea. En este momento, la realidad nos dice que no hay ni siquiera escritores de ficción literaria famosos (y mucho menos genios) en los Estados Unidos de América menores de 65 años. Lo cual es distinto en 2000, 1990, 1980, 1970, 1960, etc. Antes incluso de llegar al problema de las ventas, habría que saber qué ha fallado en la cantera de talentos.

Por el lado de la oferta es cierto que internet mató el papel, acabó con las revistas, por la pérdida de ingresos publicitarios. El gasto en publicidad en revistas de consumo en Estados Unidos se redujo casi a la mitad entre 2004 y 2024. Las revistas que sobrevivieron y prosperan hoy en día son aquellas que no dependían principalmente de los ingresos publicitarios. The New Yorker, por ejemplo, sigue siendo rentable y actualmente tiene una tirada de 1.3 millones de ejemplares, más del doble que en su apogeo en los años 50 y 60. Las revistas que sobrevivieron ya no dedican tanto espacio a los relatos cortos ni remunerar bien a sus escritores; en el pasado, era posible ganarse la vida escribiendo relatos cortos y publicándolos en publicaciones periódicas, hoy no.

El colapso del ecosistema de las revistas significa que se ha reducido la cantera de talentos: hay menos oportunidades de publicar y menos dinero para quienes lo consiguen. Otro problema está en el mundo académico. According to US Doctorates in the 20th Century: «Obtener un doctorado durante los primeros 70 años del siglo XX solía garantizar al graduado un puesto en el mundo académico… Los doctores en Humanidades tenían la tasa más alta de empleo académico—el 83 % en 1995-1999—pero inferior al 94 % registrado en 1970-1974.” Desde 1984 hasta el presente, los puestos para profesores de inglés simplemente se han desplomado. Resumen: no hay oferta laboral. En cuanto a la escritura creativa: en 2016 había 3000 graduados con un máster en Bellas Artes y 119 puestos con posibilidad de obtener la titularidad. Simplemente el mercado no da. Los escritores no se pueden ganar la vida como freelance ni en la academia. Si escriben y publican, el tiraje será de un par de miles de ejemplares. Entonces, si quieren escribir y ganar una cantidad decente de dinero, ¿adónde pueden ir?

Netflix

Según Owen Yingling: «Desde una perspectiva financiera, uno de los factores que aleja a los aspirantes a escritores de ficción literaria es el auge de las series de televisión de prestigio en las últimas décadas. Los guionistas de Mad Men, Juego de tronos y True detective tienen todos un máster en escritura creativa [Nic Pizzolatto, famoso por True detective, es un buen ejemplo, ya que era muy popular en los círculos de la ficción literaria contemporánea antes de dedicarse a la televisión. Ahora escribe guiones para películas de Marvel. Antes de la llegada de la televisión de prestigio y el declive de las revistas y el mundo académico, era poco probable que los escritores de ficción literaria pasaran de escribir novelas a escribir guiones [Por supuesto, este tipo de cosas no eran infrecuentes en los primeros años del cine: Fitzgerald, Chandler, Faulkner, Huxley, etc.]. La cantera de talentos para la ficción literaria se ha reducido considerablemente en las últimas décadas.»

El auge de la serie frente al cine se explica también porque mientras una película dura en promedio una hora y media (aproximadamente de 90 a 120 páginas de guión), una serie tiene varias temporadas, lo que exige profesionales experimentados en obras de largo aliento (una novela promedio americana puede rondar entre 300 y 600 páginas, y no es poco frecuente la existencia de autores de sagas de libros de casi mil páginas cada tomo). Traduzca eso a una serie de varias temporadas con desarrollos de trama, de personajes, situaciones, etc.).

La reciente pérdida de las otras dos vías claras para llevar una vida decente para un escritor ha reducido drásticamente a los escritores con vocación de ser grandes autores. De ahí que no haya ningún escritor de ficción genial en América.

En cuanto a la demanda a partir de la década de 1970, cada vez menos obras de ficción llegan a las listas de los más vendidos. ¿Por qué? El problema es la ficción literaria contemporánea.

Owen Yingling acota sobre esto que «Algo ha cambiado en la ficción literaria en los últimos años que ha alejado al gran público. Han sitúa el cambio en la “concienciación”, pero la cronología no cuadra, ya que este cambio ya estaba en pleno apogeo antes de la década de 2010, cuando la “concienciación” se convirtió en un tema destacado.»

Según Owen es una desconexión entre el público y el discurso del mundo literario pre woke. « La razón principal por la que la ficción literaria contemporánea autoconsciente no vende libros es porque es, por así decirlo, un juego para iniciados. La mayoría de esos libros no tienen nada que ofrecer al lector general. Los libros están escritos para los críticos. Es fácil ver cómo podría haberse creado un círculo vicioso a partir de la preocupación por el estatus, y no por las ventas: los autores empiezan a optimizar sus obras para obtener elogios de la crítica. Los críticos sienten la necesidad de diferenciarse, tanto de otros críticos como del gusto popular, por lo que idean criterios cada vez más barrocos para juzgar esos libros. Los lectores se sienten comprensiblemente alienados cuando compran libros nuevos; las ventas totales caen. La caída de las ventas de ficción literaria aumenta el atractivo del punto número «».