Literatura

Jorge Luis Borges y Roberto Arlt: Vidas paralelas

Jorge Luis Borges y Roberto Arlt: Vidas paralelas

Escribe Fernando Sorrentino

Borges y Arlt

Borges y Arlt

Con harta frecuencia se han trazado paralelismos y efectuado comparaciones entre los denominados grupos de Florida y de Boedo, que surgieron en Buenos Aires allá por la década de 1920: inclinado, según dicen los que saben, a lo «estetizante» el primero; a lo «social», el segundo. (A mí me cuesta aceptar la incompatibilidad de las categorías —si fueran tal cosa— de «estetizante» y «social»: creo que nadie puede ser «absolutamente» estetizante ni «absolutamente» social; creo —por ejemplo— que nada impide que un libro esté muy bien encuadernado y que, al mismo tiempo, sea aburrido.)

Aun aceptando —por cierto que a regañadientes— la existencia de ambos grupos,1 y, por añadidura, con la posesión de dichas características distintivas, hay un hecho mucho más decisivo que tiende a invalidar o a hacer irrelevante su acción, y es que las obras literarias jamás se han originado en sociedades colectivas sino que siempre han sido fruto exclusivo de la creación individual. La opinión contraria —la que ve las obras como resultado de la acción del grupo— parece sustentarse, más bien, en una especie de criterio de eficacia colectiva, criterio maravillosamente aplicable al fútbol y a otros deportes de conjunto, pero de ningún modo admisibles en lo personal por excelencia: la creación artística.

Acaso como una extensión adicional de aquel afán clasificatorio, suele hablarse también de una suerte de «vidas paralelas» entre los dos escritores que más vigorosamente representarían a uno y otro grupo: Jorge Luis Borges y Roberto Arlt.

Inclusive los escritores más diminutos son multifacéticos: con mayor razón sería absurdo despojar de sus muchas riquezas a escritores tan valiosos como Borges y Arlt para dejarlos reducidos a los tristes esqueletos de, respectivamente, «estetizante» y «social».

Lo cierto es que Borges y Arlt se inventaron a sí mismos sendos caminos literarios: caminos propios, personalísimos, inimitables e intransferibles. Y estos caminos —ahora sí, y sólo en este sentido, «vidas paralelas»— parecen no haberse tocado nunca.

Proveniente de una familia inmigrante de lengua no española, Arlt fue argentino de primera generación, inculto (en la acepción académica de la palabra), tumultuoso, osado, intuitivo, vital, de grueso sentido del humor.

Borges, en cambio, pertenecía a una antigua familia argentina, acomodada y tradicional, en cuya casa había muchos libros y se hablaban correctamente el español y el inglés; Borges era tímido, miope, tartamudo, estudioso, sutil, inteligentísimo e infinitamente transgresor y revolucionario (como jamás podrían serlo —y ni siquiera imaginarlo— los transgresores y revolucionarios «profesionales», hechos de escenografía y caracterización teatral, y repetidores de frases viejas y de decires cristalizados).

Ambos son ajustadamente coetáneos: Borges nació el 24 de agosto de 1899; Arlt, el 2 de abril de 1900; de manera que, si el azar lo hubiera consentido, podrían haber sido compañeros de clase. Difieren en que Arlt murió relativamente joven, a los cuarenta y dos años, el 26 de julio de 1942, y Borges muy anciano, a los ochenta y seis, el 14 de junio de 1986.

2. Influjo de Borges sobre Arlt

Cronológicamente, la primera obra narrativa de Jorge Luis Borges es la Historia universal de la infamia (1935). Casi veinte años más tarde, refiriéndose a esas páginas, su autor las define así:

Son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar (sin justificación estética alguna vez) ajenas historias.2

Pues bien, en 1935 hacía ya dos años que Roberto Arlt había publicado la casi totalidad de su obra narrativa: las novelas El juguete rabioso (1926), Los siete locos (1929), Los lanzallamas (1931) y El amor brujo (1932), y los cuentos de El jorobadito (1933).

En 1941 (el mismo año de El jardín_) Arlt publica Viaje terrible y El criador de gorilas.

Arlt murió, como vimos, a mediados de 1942. Así, pues, no pudo conocer obras narrativas mayores de Borges, tales como Ficciones (1944), El Aleph (1949), El informe de Brodie (1970) o El libro de arena (1975).

No sabemos si Arlt llegó a leer la Historia universal de la infamia y El jardín de senderos que se bifurcan. Sin embargo, puesto que buena parte de aquélla fue previamente publicada en el diario Crítica (donde también trabajó Arlt), es razonable inferir que éste haya leído esos relatos.

De ser así, ignoramos también qué opinión le merecieron a Arlt los trabajos de Borges.3 No obstante, me atrevo a suponer que los rechazaría o los despreciaría, en cierto modo por «incomprensibles» para su concepto de lo que debía ser la literatura. Ahora bien, esto no habla ni en contra ni en favor de Arlt: la complejísima trama de las aceptaciones y los rechazos recíprocos y potenciadamente entrelazados de obras y de autores desborda de afinidades insospechadas y de aborrecimientos inimaginables.

Sí, en cambio, la lectura de todas las obras de Arlt nos indica, con total claridad, que la influencia ejercida por Borges sobre aquél es absolutamente nula.

3. Influjo de Arlt sobre Borges

Borges, el que se crió en «una biblioteca de ilimitados libros ingleses»;4 Borges, el que leía en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en alemán y en latín; Borges, el apasionado por los juegos metafísicos y por las mitologías de compadres y cuchilleros, ¿leyó esas historias de empleadillos y de horteras, de mezquindades y avaricias, de iras y de frustraciones, que, en censurable sintaxis y léxico estrafalario,5 proponía en sus libros aquel Roberto Arlt, que pronunciaba el español argentino con cierto acento alemán y que se había instruido en una literatura de traducciones dudosas?

Y, en caso de haberlas leído, ¿habrá Borges experimentado hacia ellas el olímpico desdén que le merecían, por unos u otros motivos, las narraciones de autores en aquella época tan célebres como, por ejemplo, Enrique Larreta, Manuel Gálvez, Horacio Quiroga o Roberto J. Payró?

Veamos.

En el número 8 (marzo de 1925) de la revista Proa, dirigida a la sazón por Ricardo Güiraldes, Jorge Luis Borges, Pablo Rojas Paz y Alfredo Brandán Caraffa, se publica «El Rengo», relato de Roberto Arlt que un año más tarde pasaría a formar parte de «Judas Iscariote», cuarto y último capítulo de El juguete rabioso. No es fácil imaginar a una personalidad literariamente tan fuerte como Borges resignándose a publicar un texto que le desagradara.

Y, en efecto, en 1968 el mismo episodio es reproducido en la segunda edición de El compadrito: su destino, sus barrios, su música, antología que Borges compila con la colaboración de Silvina Bullrich. Es evidente que a Borges el texto lo había impresionado.

En las páginas 76 y 77 de mis Siete conversaciones con Jorge Luis Borges,6 éste enhebra, según su mejor estilo mordaz, una serie de críticas en contra de Horacio Quiroga, entre ellas:

El estilo de Quiroga me parece deplorable.

Por cierta asociación de ideas que ya es casi un inevitable lugar común, se me ocurrió preguntarle:

—¿A ese estilo un tanto descuidado de Quiroga correspondería quizá el estilo de Roberto Arlt?

—Sí, salvo que, detrás del descuido de Roberto Arlt, yo siento una especie de fuerza. De fuerza desagradable, desde luego, pero de fuerza. Yo creo que El juguete rabioso de Roberto Arlt es superior no sólo a todo lo demás que escribió Arlt, sino a todo lo que escribió Quiroga.

Como vemos, aunque no se conozcan otras declaraciones de Borges respecto de Arlt, podemos advertir en estas palabras —un poco reticentes, es verdad— un sentimiento de admiración.

Cuarenta y cuatro años más tarde de la aparición de El juguete rabioso (1926), Borges publica El informe de Brodie (1970). En el «Prólogo» nombra —que yo sepa, por primera, última y única vez a lo largo de toda su extensa obra— a Roberto Arlt:

Imparcialmente me tienen sin cuidado el Diccionario de la Real Academia, dont chaque édition fait regretter la précédente, según el melancólico dictamen de Paul Groussac, y los gravosos diccionarios de argentinismos. Todos, los de este y los del otro lado del mar, propenden a acentuar las diferencias y a desintegrar el idioma. Recuerdo a este propósito que a Roberto Arlt le echaron en cara su desconocimiento del lunfardo y que replicó: «Me he criado en Villa Luro, entre gente pobre y malevos, y realmente no he tenido tiempo de estudiar esas cosas». El lunfardo, de hecho, es una broma literaria inventada por saineteros y por compositores de tangos y los orilleros lo ignoran, salvo cuando los discos del fonógrafo los han adoctrinado.7

Invocado por el tema de las hablas regionales o especiales, o por las causas que fueren, lo cierto es que, al escribir El informe de Brodie, el recuerdo de Roberto Arlt andaba por la cabeza de Borges.

4. Tema del delator y la víctima

Hasta tal punto andaba el joven y tumultuoso Arlt de cuarenta y cuatro años antes en la cabeza del reposado y ya clásico Borges septuagenario, que, entre las páginas 25 y 35 de El informe de Brodie corre «El indigno», cuento magistral en el que Borges realiza una reelaboración o recreación del episodio central de «Judas Iscariote», el cuarto y último capítulo de El juguete rabioso.

El juguete rabioso tiene que haber sido, para Borges, una obra en extremo importante. De otra manera, no puede explicarse que, sin haberla releído en los años inmediatamente anteriores a la redacción de «El indigno», y sin tener tampoco el estímulo de la presencia viva de Arlt ni de gente próxima a aquél, Borges —en la culminación de su fama y en la proliferación de traducciones y reconocimientos— haya decidido, casi cuarenta y cinco años más tarde, escribir la misma historia.8

Trataremos de ver, a continuación, algunas de las semejanzas y diferencias entre el «Judas Iscariote» de Arlt y «El indigno» de Borges.

En ambos, el tema es el mismo: la delación que una persona, poco o nada familiarizada con las artes del delito, comete en perjuicio de quien la ha iniciado en ellas.

a. Los narradores

Los respectivos delatores (Silvio Astier, en «Judas Iscariote»; Santiago Fischbein, en «El indigno») relatan su historia en primera persona. Esto se verifica con algunas diferencias importantes:

1. Astier, hombre joven pero adulto, relata un suceso que acaba de ocurrir y que corresponde, por ende, a su edad joven y adulta. Es decir, la visión del narrador coincide con la condición del protagonista: un hombre adulto relata lo que acaba de ocurrirle a un hombre adulto. Esta inmediatez se traduce en un relato más vívido, emotivo y nervioso.

2. Fischbein, hombre anciano, relata un suceso ocurrido hace muchos años, cuando él era casi un niño. Es decir, la visión del narrador no coincide con la condición del protagonista. Esta lejanía temporal lleva a un relato más calmo donde los detalles y las emociones están atenuados o simplificados por el olvido.

Por otra parte, como Borges rechaza implicarse emotivamente en su relato, apela, para alejarse aún más, al recurso del relato enmarcado: ni siquiera es Borges quien cuenta la historia, sino que es Fischbein quien la cuenta a Borges. Éste, con objetiva frialdad, se limita a decir:

Una tarde en que los dos estábamos solos me confió un episodio de su vida, que hoy puedo referir. Cambiaré, como es de prever, algún pormenor.

b. Tiempo

Sin lugar a dudas, podemos ubicar el relato de Arlt en la inmediata anterioridad, digamos el año 1925.

El Fischbein que cuenta la historia de un episodio de su niñez dice:

Hace ya tantos años que ocurrió que ahora la siento como ajena.

Y, aunque no sabemos cuándo dice esas palabras, ni cuántos años pasaron desde ese episodio, ni cuántos años tiene Fischbein en ese momento, sí sabemos cuántos años tenía en la época del episodio: quince años.9 Como, además, da la sensación, por la manera en que conversan, de que Borges y Fischbein fueran de la misma edad, podemos inferir que Fischbein tenía quince años alrededor de 1915. Así, pues, vemos que ambas historias transcurren, más o menos, por la misma época: entre 1915 y 1925.

Tenemos, además, muchos indicios, entre ellos el de la famosa «barra de la esquina»:10

Arlt:

Siempre estaban en la esquina de Méndez de Andés y Bella Vista, recostados en la vidriera del almacén de un gallego. [_] Siempre estaban allí, tomando el sol y jodiendo11 a los que pasaban.12

Borges:

El barrio no era bravo como lo fueron, según dicen, los Corrales y el Bajo, pero no había almacén que no contara con su barra de compadritos.13

c. Lugar

La geografía de Arlt es más explícita que la de Borges y se prodiga en precisiones de calles y números.

Antonio, el Rengo (el traicionado), vive en la calle Condarco 1375. La consulta de un plano actual de Buenos Aires me indica que esa cuadra está limitada por las calles hoy llamadas Galicia y Tres Arroyos. La calle Condarco precisamente constituye, a esa altura, el límite municipal entre el barrio de Villa Santa Rita y el de Villa General Mitre; por estar situada en la acera de los números impares, la casa del Rengo pertenece a este último barrio.

Silvio Astier, el Rubio (el traidor), vive en la calle Caracas 824, entre Páez y Canalejas.

El ingeniero Arsenio Vitri (la víctima del robo frustrado) vive en la calle Bogotá, «una cuadra antes de Nazca»: vale decir entre Condarco y Terrada.

Como se acepta que la avenida Rivadavia divide la ciudad de Buenos Aires en norte y sur, toda la acción del episodio de Arlt ocurre, aunque no se lo especifica, en la parte norte del barrio de Flores, donde, por otra parte, viven Astier y Vitri:

Las aceras estaban sombreadas por copudos follajes de acacias y ligustros. La calle era tranquila, románticamente burguesa, con verjas pintadas ante los jardines, fuentecillas dormidas entre los arbustos y algunas estatuas de yeso averiadas. 14

En Borges las precisiones nominales no son tan abundantes.

El barrio en que ocurre el episodio es, aunque tampoco se lo nombra, Villa Crespo, entonces barrio humilde como pocos y, por antonomasia, de inmigrantes paupérrimos.15

La casa de Fischbein:

A unas cuadras quedaba el Maldonado y después los baldíos.

Esto es muy verosímil pues Villa Crespo es barrio habitado por muchísimos judíos.

El arroyo Maldonado fue entubado —creo— en 1939 y sobre él corre ahora la avenida Juan B. Justo; después del arroyo se ubican las vías del entonces Ferrocarril Pacífico. Fischbein vivía en la parte comprendida entre el arroyo y el centro de la ciudad: con todo, esa zona no era tan áspera como la otra, la que se extendía detrás del arroyo («los baldíos»).

No se nos dice dónde vivía Francisco Ferrari, el que sería traicionado, pero sabemos dónde «paraba» (verbo, por cierto, muy expresivo para aludir a una suerte de cuartel general o de zona de influencia):

Ferrari paraba en el almacén de Triunvirato y Thames.16

Compárese la calle «románticamente burguesa» donde iba a efectuarse el robo en Arlt, con este paisaje semirrural de Borges:

Ya estaba por atardecer cuando crucé el arroyo y las vías. Me acuerdo de unas casas desparramadas, de un sauzal y unos huecos. La fábrica era nueva, pero de aire solitario y derruido; su color rojo, en la memoria, se confunde ahora con el poniente. La cercaba una verja. Además de la entrada principal, había dos puertas en el fondo que miraban al sur y que daban directamente a las piezas.17

Fischbein acaba de cruzar «el arroyo y las vías», es decir, el suburbio del suburbio en que vivía: es terreno desconocido y, por eso mismo, atemorizador.

En el caso de Silvio Astier, ese «juguete rabioso» eternamente derrotado, también la calle Bogotá, de gente satisfecha y envidiada, se siente como algo ajeno:

Un piano sonaba en la quietud del crepúsculo, y me sentí suspendido de los sonidos, como una gota de rocío en la ascensión de un tallo. De un rosal invisible llegó tal ráfaga de perfume, que embriagado vacilé sobre mis rodillas [_].18

Tanto Fischbein como Astier reconocen el terreno enemigo a la misma hora: «ya estaba por atardecer» (Borges); «en la quietud del crepúsculo» (Arlt).

c. Relación entre el traidor y el traicionado

En ambos casos los delatores son más jóvenes que los traicionados, y en ambos casos se perciben a sí mismos como intelectualmente superiores:

Arlt/Astier emplea adjetivos desvalorizadores: «el pelafustán», «un bigardón».

Borges/Fischbein: «Ahora veo en Ferrari a un pobre muchacho, iluso y traicionado; para mí, entonces, era un dios».

Sin embargo, hay una gran diferencia en las apreciaciones sucesivas de uno y de otro.

Ya desde el principio, Astier ve al Rengo como un personaje pintoresco y, si se quiere, simpático, pero al mismo tiempo como inferior a él. Su oficio es humilde (cuida los carros en la feria de Flores) y sus travesuras lo emparientan con la picaresca española. Y, precisamente, el aspecto físico y las actitudes de persona ineducada y vulgar del Rengo distan mucho de ser los de un héroe, y más bien se nos presenta como el de uno de esos patéticos antihéroes: «caminaba despacio, cojeando ligeramente», «mostrando los torcidos dientes», «guiñando el ojo de soslayo», «esa cara triangular enrojecida por el sol, bronceada por la desvergüenza», «Era un bigardón a quien agradaba tocar el trasero de las mujeres apiñadas», «le agradaba tener amigas, saludarse con las vecinas, bañarse en esta atmósfera de chirigota y grosería que entre comerciante bajo y comadre pringosa se establece de inmediato», etc., etc. Arlt vuelve una y otra vez a caracterizar al Rengo, añadiéndole nuevos pormenores. Tampoco olvida describir su vestimenta, rayana con lo miserable y lo ridículo:

Vestía siempre el mismo traje, es decir, un pantalón de lanilla verde, y un saquito que parecía de torero.

Se adornaba el cuello que dejaba libre su elástico negro, con un pañuelo rojo. Grasiento sombrero aludo le sombreaba la frente y en vez de botines calzaba alpargatas de tela violeta y adornadas de arabescos rosados.19

En cambio, para el Fischbein de quince años, Ferrari era, como vimos, «un dios». Comparemos el aspecto más bien risible del Rengo con la recia estampa viril de Francisco Ferrari, descripto en dos o tres trazos muy sobrios, que corresponden, dicho sea de paso, a la austeridad del personaje y también al compadre arquetípico de la mitología porteña, tantas veces corporizado en dramas y películas:20

Era morocho, más bien alto, de buena planta, buen mozo a la manera de la época. Siempre andaba de negro.21

d. Propuesta del delito

En ninguna de las narraciones hay una necesidad verosímil de hacer participar en el delito a quien luego sería el delator. Claro que, sin este pequeño desliz inicial, los autores no hubieran tenido material para escribir sus historias.

En el caso de Arlt es aún menos justificado. El Rengo tiene todo previsto y todas las circunstancias están bajo su control: no tiene necesidad alguna de compartir el delito y su consecuente botín con el Rubio; sin embargo, lo hace. Y estos preparativos y sus diálogos ocupan una buena extensión del relato (págs. 139-145): ahora también el Rubio se halla en posesión de todos los pormenores:

Me incorporé bruscamente en la silla, fingiendo estar poseído por el entusiasmo.

—Te felicito, Rengo, lo que pensaste es maravilloso.

—¿Te parece, Rubio?

—Ni un maestro hubiera planeado como vos lo has hecho. Nada de ganzúa. Todo limpio.22

En Borges, el asunto se plantea de una manera mucho más sintética. A Fischbein no se le informa mayormente de las características del robo, y Ferrari no lo invita a participar, sino que, más bien, le imparte una suerte de orden:

Ferrari decidió que el asalto se haría el otro viernes. A mí me tocaría hacer de campana.23

Otro punto en común es la apelación a la fe o la pregunta por la confianza. Pero también aquí hay una sutil divergencia entre ambos autores.

En Arlt, el traicionado demanda la fidelidad del traidor:

—¿Decíme, che Rubio, sos de confianza o no sos?

—¿Y para preguntarme eso me has traído hasta acá?

—¿Pero sos o no sos?

—Mirá, Rengo, decíme, ¿me tenés fe?

—Sí_ yo te tengo_ pero decí, ¿se puede hablar con vos?

—Claro, hombre.24

En Borges, Ferrari da por sentada la fidelidad de Fischbein, pero, en todo caso, es éste quien demanda una palabra de ratificación del jefe:

Ya solos en la calle los dos, le pregunté a Ferrari:

—¿Usted me tiene fe?

—Sí —me contestó—. Sé que te portarás como un hombre.25

Nótese, por último, la notable semejanza que comparte una zona de ambos diálogos:

Arlt:

—Mirá, Rengo, decíme, ¿me tenés fe?

—Sí_ yo te tengo_

Borges:

—¿Usted me tiene fe?

—Sí —me contestó.

Pero aquí se produce una nueva discrepancia.

El Rengo aún duda:

—_pero decí, ¿se puede hablar con vos?

Francisco Ferrari ni siquiera puede rebajarse a imaginar que alguien se atrevería a traicionarlo:

—Sé que te portarás como un hombre.

e. La delación

El Rubio se presenta ante el ingeniero Arsenio Vitri, el que debería ser la víctima, y Fischbein, ante la policía.

Ambos solicitan reserva:

Bajando la voz le contesté:

—Perdóneme, señor, ante todo, ¿estamos solos?26

Le dije que venía a tratar con él un asunto confidencial.27

Ambos traidores son tratados con desprecio:

Vitri le dice al Rubio:

—Sí, ¿por qué ha traicionado a su compañero?, y sin motivo. ¿No le da vergüenza tener tan poca dignidad a sus años?28

Uno de los policías le pregunta a Fischbein

no sin sorna:

—¿Vos venís con esta denuncia porque te creés un buen ciudadano?29

f. Consecuencias de la traición

Arlt se extiende bastante en las circunstancias de la detención del Rengo por parte de la policía. Todas estas escenas son sórdidas y carecen de —digamos— «grandeza épica», lo cual está muy bien porque se corresponden con la personalidad del Rengo y con la pequeñez de la traición cometida.

El Rengo, diminuto delincuente,

vivía en un altillo de madera, en una casa de gente modesta.30

La encargada de la casa, una suerte de bruja medieval:

Era una vejezuela descarada y avara; envolvíase la cabeza con un pañuelo negro cuyas puntas se ataba bajo la barbilla. Sobre la frente caían vellones de pelos blancos, y su mandíbula se movía con increíble ligereza cuando hablaba.31

La detención del Rengo, en que éste parece una especie de rata perseguida o insecto dañino, constituye una escena penosa:

El hijo de la vejezuela, carnicero de oficio, enterado por su madre de lo que ocurría, cogió su bastón y se precipitó en persecución del Rengo.

A los treinta pasos le alcanzó. El Rengo corría arrastrando su pierna inútil, de pronto el bastón cayó sobre su brazo, volvió la cabeza y el palo resonó encima de su cráneo.

Aturdido por el golpe, intentó defenderse aún con una mano, pero el pesquisa que había llegado le hizo una zancadilla y otro bastonazo que le alcanzó en el hombro, terminó por derribarle. Cuando le pusieron cadenas el Rengo gritó con un gran grito de dolor.

—¡Ay, mamita! —después otro golpe le hizo callar y se le vio desaparecer en la calle oscura amarradas las muñecas por las cadenas que retorcían con rabia los agentes marchando a sus costados.32

Borges, fiel a sus costumbres sintéticas, narra así el trágico fin de Ferrari:

Ferrari había forzado la puerta y [los policías] pudieron entrar [en la fábrica] sin hacer ruido. Me aturdieron cuatro descargas. Yo pensé que adentro, en la oscuridad, estaban matándose. En eso vi salir a la policía con los muchachos esposados. Después salieron dos agentes, con Francisco Ferrari y don Eliseo Amaro a la rastra. Los habían ardido a balazos.33

La traición del Rubio provoca el encarcelamiento, entre bastonazos y ruindades, del Rengo, «el hombre más noble que he conocido».34

La traición de Fischbein provoca la muerte, a balazos, de Ferrari, «un dios», «el osado, el fuerte».35

Astier justifica su acto así: «seré hermoso como Judas Iscariote. Toda la vida llevaré una pena_ una pena_».36

Fischbein lo hace de este modo: «El hecho es que Francisco Ferrari, el osado, el fuerte, sintió amistad por mí, el despreciable. Yo sentí que se había equivocado y que yo no era digno de esa amistad».37

En las justificaciones de uno y otro aparecen los títulos de los relatos, ya explícitamente (Judas Iscariote), ya en paráfrasis (yo no era digno).

5. Conclusión

En verdad, me he limitado a señalar sólo algunas de las muchas y muy ricas coincidencias y divergencias que interrelacionan ambos relatos. El límite no me lo pone el asunto —en el que queda, todavía, mucha tela para cortar— sino la extensión requerida para un trabajo de esta índole.

Me propuse demostrar —y acaso lo logré— que la obra de Arlt, o más circunscriptamente El juguete rabioso, o, más circunscriptamente aún, «Judas Iscariote», constituyó una lectura importante para Borges, hasta el punto de recordarlo —a veces, inclusive, con ajustadas semejanzas— nada menos que cuarenta y cuatro años más tarde.

En la página 33 de «El indigno» leemos:

En el departamento de Policía me hicieron esperar, pero al fin uno de los empleados, un tal Eald o Alt, me recibió.

Al respecto, vale la pena transcribir estas perspicaces líneas de Ricardo Piglia:

Ahora bien, dijo Renzi, el policía a quien el protagonista del cuento de Borges va a ver para delatar a su amigo se llama, en el relato de Borges, Alt. Sabés mejor que yo, sin duda, el significado que tienen los nombres en los textos de Borges, de modo que nadie me hará creer que ese apellido, con esa R que falta, letra inicial, diría yo, de otro nombre, con esa R justamente que falta, está puesto ahí por azar.38

Ese nombre Alt, con la R fugitiva de Roberto, constituye una de las señales que nos da Borges de la afinidad entre ambos relatos.

Acaso la otra señal sea ésta: si remontamos el mítico arroyo Maldonado, que, en Villa Crespo, corre muy cerca de la lúgubre fábrica en que Francisco Ferrari fue acribillado por la policía a causa de la traición de Santiago Fischbein, pasaremos, en Villa General Mitre, por la esquina de la lúgubre casa en que el Rengo Antonio fue atrapado por la policía a causa de la traición de Silvio Astier.

Notas:

- Veamos qué dice Borges al respecto: «[_] Fue un poco una broma como la polémica de Florida y Boedo, por ejemplo, que veo que se toma en serio ahora, pero no hubo tal polémica ni tales grupos ni nada. Todo eso lo organizaron Ernesto Palacio y Roberto Mariani. Pensaron que en París había cenáculos literarios, que podía servir para la publicidad el hecho de que hubiera dos grupos enemigos, hostiles. Entonces se constituyeron los dos grupos. En aquel tiempo yo escribía poesía sobre las orillas de Buenos Aires, los suburbios. Entonces yo pregunté: ‘¿Cuáles son los dos grupos?’. ‘Florida y Boedo’, me dijeron. Yo nunca había oído hablar de la calle Boedo, aunque vivía en Bulnes, que es la continuación de Boedo. ‘Bueno’, dije, ‘¿y qué representan?’. ‘Florida, el centro, y Boedo sería las afueras’. ‘Bueno’, les dije, ‘inscríbanme en el grupo de Boedo’. ‘Es que ya es tarde: vos ya estás en el de Florida’. ‘Bueno’, dije, ‘total, ¿qué importancia tiene la topografía?’. La prueba está, por ejemplo, en que un escritor como Arlt perteneció a los dos grupos; un escritor como Olivari, también. Nosotros nunca tomamos en serio eso. Y, en cambio, ahora yo veo que lo han tomado en serio, y que hasta se toman exámenes sobre eso». Sorrentino, Fernando, Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Casa Pardo, 1974, págs. 16-17; nueva edición, con notas revisadas y actualizadas: Buenos Aires, El Ateneo, 1996, págs. 26-27.

- Historia universal de la infamia, «Prólogo a la edición de 1954». Este tímido Borges narrador de 1935 será en 1941 el prodigioso hacedor de El jardín de senderos que se bifurcan, obra con la cual ingresa en el mundo ficcional que podríamos denominar «más propiamente borgeano» y que se extiende por todo el resto de su creación posterior.

- Bastante tiempo después de redactado este trabajo, conocí, gracias a la revista La Maga —que lo reprodujo tomándolo del libro Arlt y la crítica (1926-1990), de Omar Borré; éste, a su vez, lo había hallado en la revista La Literatura Argentina, agosto de 1929—, un reportaje a Roberto Arlt, desbordante de opiniones, en general desdeñosas, sobre muchos escritores argentinos. Los pasajes en que Arlt se refiere a Borges son cinco:

- «Podríamos entonces dividir a los escritores argentinos en tres categorías: españolizantes, afrancesados y rusófilos. Entre los primeros encontramos a Banchs, Capdevila, Bernárdez, Borges; [_].»

- «¿Escritores que tienen más fama de lo que merecen? [_]. Pues Larreta; Ortiz Echagüe, que no es escritor ni nada; Cancela, que se ha hecho el tren con el suplemento literario de La Nación; Borges, que no tiene obra todavía.» [Sabemos que, al 31 de diciembre de 1929, Borges tenía publicados seis libros: Fervor de Buenos Aires (1923), Inquisiciones (1925), Luna de enfrente (1925), El tamaño de mi esperanza (1926), El idioma de los argentinos (1928), Cuaderno San Martín (1929).]

- «Los libros más interesantes de este grupo [Florida] son Cuentos para una inglesa desesperada, Tierra amanecida, La musa de la mala pata y Miseria de quinta edición. De Bernárdez podría citar algunos poemas y de Borges unos ensayos.»

- «Entendería como escritores desorientados a aquellos que tienen una herramienta para trabajar, pero a quienes les falta material sobre el que desarrollar sus habilidades. Éstos son Bernárdez, Borges, Mariani, Córdova Iturburu, Raúl González Tuñón, Pondal Ríos.»

- «Borges ha perdido tanto el tino que ahora está escribiendo_ un sainete. ¡Imagínense de [sic] cómo saldrá eso!»

(Revista La Maga, 18 de septiembre de 1996, págs. 36-37.)

En resumen, según Arlt, en 1929 Borges era españolizante, desatinado, sainetero, sin obra, autor de unos ensayos e injustamente famoso.

- Evaristo Carriego, «Prólogo» [de 1955].

- Se podrían colmar unas cuantas carillas con palabras provenientes de libros traducidos a algunos de los españoles de España, palabras estrictamente «literarias», que no pueden tener lugar en la lengua hablada de la Argentina y que sólo pueden pronunciarse con una sonrisa indicadora de la conciencia que se tiene de su extravagancia. He aquí unas pocas: pelafustán, bigardón, chirigota, jaquetón, chuscada, granujería, barragana. Por otra parte, hasta tal punto Arlt era una suerte de «extranjero lingüístico», que no podía percibir el «sabor» y la «temperatura» de ciertas palabras usuales, que él, al parecer, tomaba por «incorrectas», según indica el hecho de que las colocase —aunque no sistemáticamente— entre comillas; por ejemplo, entrecomilla shofica [rufián], chorro [ladrón], cana [policía], etc., pero no amuré, bagayito, junado, etc. Otra cosa curiosa: entrecomilla bení [vení], porque, sin duda, Arlt imaginaba que, en español, las letras be y ve representan dos fonemas distintos, y que lo académico es pronunciar la última como labiodental. Estas particularidades —y otras muchas que no es del caso examinar aquí— fortalecen la idea de que el lenguaje de Arlt no respondía a las pautas del español medio de Buenos Aires de su época.

- Sorrentino, F., 1ª ed., págs. 76-77; 2ª ed., págs. 150-151.

- Borges, Jorge Luis, El informe de Brodie, Buenos Aires, Emecé Editores, 1970. Casi con las mismas palabras me había dicho a mí, en el año 1969, durante la grabación de las Siete conversaciones: «Y recuerdo una anécdota bastante buena de Arlt, a quien conocí algo, pero no mucho. Los hermanos González Tuñón lo acusaban a Arlt de ignorar el lunfardo. Y entonces Arlt contestó —es la única broma que le he oído a Arlt: claro que yo he hablado muy poco con él—: ‘Bueno’, dijo, ‘yo me he criado entre gente humilde, en Villa Luro, entre malevos, y realmente no he tenido tiempo de estudiar esas cosas’, como indicando que el lunfardo era una invención de los saineteros o de los que escriben letras de tango. ‘Yo me he criado entre malevos y no he tenido tiempo de estudiar esas cosas’: y yo, que he conocido algo a los malevos, he observado —cualquiera puede observarlo— que casi nunca usan el lunfardo. O no sé: usarán una palabra de vez en cuando». Sorrentino, F., 1ª ed., págs. 26-27; 2ª ed., pág. 43.

Como en aquella época yo vivía relativamente cerca de Raúl González Tuñón, le hice conocer este comentario de Borges, y González Tuñón le restó total validez: «En primer lugar, ni Enrique ni yo jamás le reprochamos tal cosa a Arlt (¿qué podía importarnos?); en segundo lugar, Arlt era una persona muy tosca, incapaz de contestar con esa sutileza. Esto ha de ser un invento de Borges». Vemos que, en el «Prólogo» de El informe de Brodie, ya Borges no emplea el sujeto expreso: «a Roberto Arlt le echaron en cara_». - En el capítulo IV de la novela Respiración artificial (1980), Ricardo Piglia aprovecha para insertar, en el marco de una conversación entre amigos, una serie de reflexiones muy inteligentes —aunque no siempre masiva ni fácilmente aceptables— en torno de diversos aspectos de la literatura argentina. Para nuestro caso, me interesa citar estas líneas: «No creo, por lo demás, que Borges se haya tomado jamás el trabajo de leerlo, dijo Marconi. ¿De leer a Arlt?, dijo Renzi, no creas. No creas, dijo. Mirá, vos te debés acordar, estoy seguro, de ese cuento de El informe de Brodie que se llama ‘El indigno’. Releélo, hacé el favor y vas a ver. Es El juguete rabioso. Quiero decir, dijo Renzi, una transposición típicamente borgeana, esto es, una miniatura, del tema de El juguete rabioso«. Piglia, Ricardo, Respiración artificial, Buenos Aires, Sudamericana, ed. 1988, págs. 172-173.

En realidad, yo no diría que «El indigno» es una transposición del tema de El juguete rabioso. El tema de El juguete rabioso es, justamente, «el juguete rabioso», es decir, el desgastante encadenamiento de fracasos y frustraciones que padece el protagonista. «El indigno», en cambio, es sólo la reelaboración de un preciso episodio que forma parte de una unidad mayor (el capítulo «Judas Iscariote»), que, a su vez, forma parte de otra unidad mayor (la novela El juguete rabioso). - «Desde esa tarde Francisco Ferrari fue el héroe que mis quince años anhelaban».

- Recuerdo también, con grata nostalgia, La barra de la esquina (1950), película dirigida por Julio Saraceni y protagonizada por Alberto Castillo y María Concepción César.

- Quizá no sea ocioso aclarar que el verbo joder no tiene en la Argentina connotación sexual, sino que significa sólo «molestar, fastidiar, perjudicar». De cualquier manera, aunque de uso difundidísimo, es palabra mal sonante y que no puede pronunciarse en ciertos ambientes.

- Pág. 163: Arlt, Roberto, Novelas completas y cuentos, tomo I, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1963.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 27.

- Arlt, R., op. cit., págs. 147-148.

- No por azar ubicó Alberto Vacarezza en Villa Crespo su celebérrimo sainete El conventillo de La Paloma (1929), donde convivían, en caricaturas lingüísticas, españoles, italianos, judíos y árabes, amén de los compadres y compadritos argentinos.

- Por haberse cambiado el nombre de la primera calle, Triunvirato y Thames equivale hoy a Corrientes y Thames, en pleno corazón de Villa Crespo. Esa esquina parece serle particularmente grata a Borges, pues la menciona también en la milonga «El títere» (Para las seis cuerdas, 1965): «Un balazo lo tumbó / en Thames y Triunvirato; / se mudó a un barrio vecino, / el de la Quinta del Ñato». Es decir, al relativamente cercano Cementerio del Oeste, en el barrio de la Chacarita.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 32.

- Arlt, R., op. cit., pág. 148.

- Arlt, R., op. cit., pág. 134.

- Por ejemplo, la obra teatral Un guapo del 900 (1940), de Samuel Eichelbaum, y sus dos versiones fílmicas, dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson (1960) y Lautaro Murúa (1971), con sus respectivos «guapos»: Alfredo Alcón y Jorge Salcedo. Además, hubo previamente (1952) una versión inconclusa y, al parecer, perdida para siempre, dirigida por Lucas Demare, con Pedro Maratea en el papel protagónico.

- Borges, J. L., op. cit., págs. 27-28.

- Arlt, R., op. cit., pág. 142.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 32.

- Arlt, R., op. cit., pág. 140.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 32.

- Arlt, R., op. cit., pág. 149.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 33.

- Arlt, R., op. cit., pág. 153.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 33.

- Arlt, R., op. cit., pág. 150.

- Arlt, R., op. cit., pág. 151.

- Arlt, R., op. cit., pág. 152.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 34.

- Arlt, R., op. cit., pág. 146.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 31.

- Arlt, R., op. cit., pág. 147.

- Borges, J. L., op. cit., pág. 31.

- Piglia, Ricardo, Respiración artificial, Buenos Aires, Sudamericana, ed. 1988, pág. 173. Dicho sea de paso, en la misma página leemos: «Es como decir que Borges le puso porque sí Beatriz Viterbo a la mina de El Aleph o que en ese cuento Daneri no es una contracción de Dante Alighieri». A idéntica conclusión que Piglia había llegado el ensayista italiano Roberto Paoli (Borges. Percorsi di significato, Messina-Firenze, Casa Editrice D’Anna, 1977, pág. 26).

Literatura

¡Todos al sur! Se viene la FIL de Ica 2025

Feria internacional se realizará en la Plaza de Armas de la ciudad. Va del 9 al 22 de junio.

Ica, la ciudad de la Vendimia, de los atardeceres que unen a las parejas en un prolongado y tierno beso, de las uvas, viñedos y cómo no el pisco, nuestro aguardiente de bandera. Esa ciudad se viene alistando para recibir a más de 40 casas editoriales y miles de visitantes amantes de la lectura para lo que será la 8° Feria Internacional del libro (FIL) de Ica – Abraham Valdelomar, organizada por la Asociación Cultural El Conde de Lemos. La feria se realizará del 9 al 22 de junio en su emblemática Plaza de Armas.

En esta octava edición se rendirá un homenaje al escritor iqueño José Vásquez Peña (1946), quien dedicó su vida a la creación y gestión literaria de la ciudad.

En el día de inauguración se confirmó la presencia de Miki Gonzáles, quien también estará celebrando sus 50 años de carrera artística.

En tanto, la escritora chilena Paula Ilabaca (Premio Nacional de Poesía Pablo Neruda) presentará su libro ‘La mujer del río’ el sábado 14 de junio a las 7 de la noche y el domingo 15 ofrecerá un recital poético a las 8 de la noche.

Desde el círculo nacional se presentará el periodista Pedro Salinas, quien hablará sobre su nuevo libro ‘La verdad nos hizo libres’, libro que revela los problemas eclesiásticos. A su vez, su colega Patricia del Río presentará su opera prima ‘Jauría’, texto literario que trata sobre temas políticos y sociales.

Además, se contará con la participación de más de 40 editoriales, que pondrán a disposición del público lo mejor de la literatura contemporánea, clásica y emergente. La FIL ICA 2025 es una oportunidad excepcional para fomentar el hábito de la lectura, especialmente en una región con un creciente interés por las manifestaciones culturales como talleres literarios, conversatorios, presentaciones de libros y shows musicales, que buscan inspirar a los asistentes y acercar a los más jóvenes al mundo de los libros. Un evento para toda la familia.

Durante el transcurso de los días se ofrecerán más detalles sobre los artistas y escritores invitados. Para más información www.filica.pe.

El dato:

La FIL ICA 2025 es organizada por la Asociación Cultural El Conde de Lemos y cuenta con el respaldo institucional de la Municipalidad Provincial de Ica, GORE-ICA, Dirección Regional de Educación (DREI-ICA), la Dirección Regional de Cultura (DDC-ICA), la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y la Biblioteca Abraham Valdelomar.

Literatura

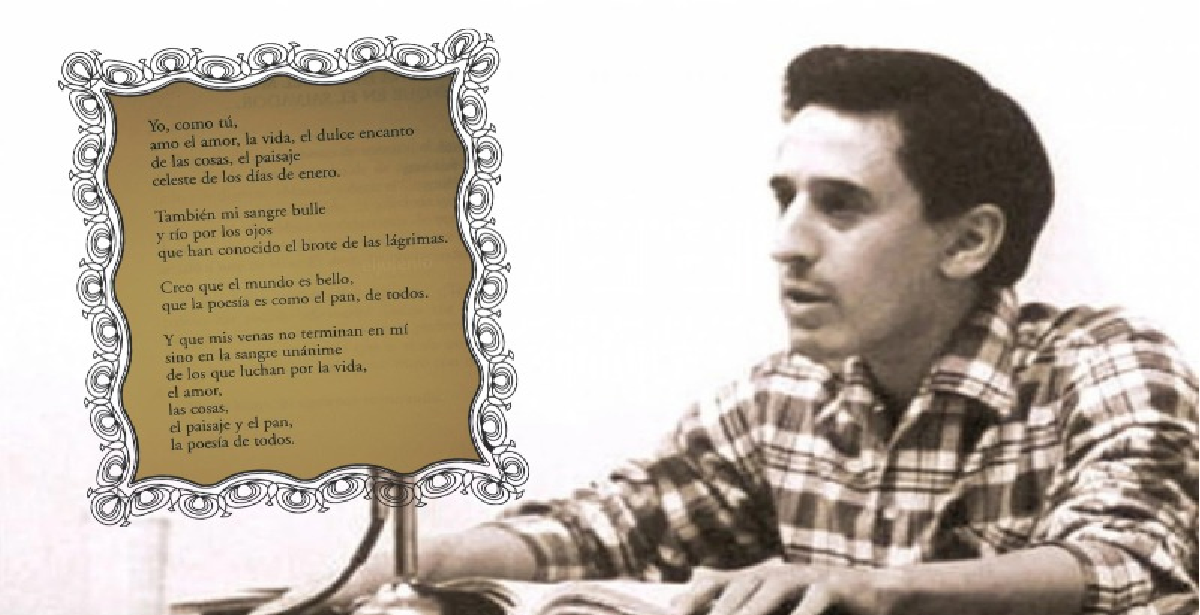

Roque Dalton, el poeta de América, a 50 años de su muerte

El poeta y ensayista salvadoreño Roque Dalton nació en 1935 y fue asesinado en mayo de 1975, a los 39 años. Perseguido y exiliado, vivió en Guatemala, México, Checoslovaquia y Cuba. En 1969 ganó el Premio Casa de las Américas.

Poeta, guerrillero, luchador por la justicia social, nerudiano converso a la poesía de Vallejo. En este mundo plagado de vallejitos hiperbólicos, ha sido solo el salvadoreño Roque Dalton quien alcanzó a ser la superación dialéctica de la obra del poeta peruano. Ciertamente en Roque se vivió Centroamérica y la América latina de los años 70 como un cáliz amargo, a la que, sin embargo, no apartó al poeta de sus labios. En la tradición helénica, el aeda es quien recibe el mandato de Apolo, el de cantar, y eso es la obra de Roque, poesía que canta a pesar del dolor, porque, aunque las balas de Judas cerraron sus ojos, la cabeza de Orfeo que flota en las olas de Latinoamérica no deja de cantar. Cumplimos 50 años desde que nuestro Orfeo nos canta con la canción que no envejece, la que dice que el pan es la poesía de todos.

No hay mejor homenaje que leer a un poeta, salvo quizá traducirlo. Ya hace algunos años un erudito poeta italiano amante de nuestra literatura, Rossano Pestarino compartía algunas traducciones de los poemas del célebre poeta salvadoreño. A diferencia de las ásperas traducciones académicas, éstas surgen del amor incondicional (que palabra tan difícil y tan inusualmente hallable en la vida) de quien busca llevar a su lengua materna el amor por un poeta que atraviesa océanos y quién como una ola rompe en las rocas como espuma de emociones que se enhebran hasta petrificarse en el corazón de quienes lo leemos.

Una breve selección de poemas de Rossano Pestarino y algunas traducciones al italiano

«Roque Dalton para los guanacos, y para todos los hijos de Latinoamérica que todavía trabajan y mueren trabajando en los Países “ricos” y sin corazón, como en la caída del puente de Baltimore. QEPD» Rossano Pestarino.

HORA DE LA CENIZA, Roque Dalton

Finaliza Septiembre. Es hora de decirte

lo difícil que ha sido no morir.

Por ejemplo, esta tarde

tengo en las manos grises

libros hermosos que no entiendo,

no podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia

y me cae sin motivo el recuerdo

del primer perro a quien amé cuando niño.

Desde ayer que te fuiste

hay humedad y frío hasta en la música.

Cuando yo muera,

sólo recordarán mi júbilo matutino y palpable,

mi bandera sin derecho a cansarse,

la concreta verdad que repartí desde el fuego,

el puño que hice unánime

con el clamor de piedra que eligió la esperanza.

Hace frío sin ti. Cuando yo muera,

cuando yo muera

dirán con buenas intenciones

que no supe llorar.

Ahora llueve de nuevo.

Nunca ha sido tan tarde a las siete menos cuarto

como hoy.

Siento unas ganas locas de reír

o de matarme.

ALTA HORA DE LA NOCHE, de Roque Dalton

Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre

porque se detendrá la muerte y el reposo.

Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos,

sería el tenue faro buscado por mi niebla.

Cuando sepas que he muerto di sílabas extrañas.

Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta.

No dejes que tus labios hallen mis once letras.

Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio.

No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto:

desde la oscura tierra vendría por tu voz.

No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre,

Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre.

(Según el erudito Georges Vello Rosell, es éste un “bello poema. Me dio escalofríos”).

ELEGÍA VULGAR PARA FRANCISCO SORTO, por Roque Dalton

[Francisco Sorto es un reo común de la Penitenciaría Central de El Salvador que perdió la razón a causa de un encierro de cuatro años en la terrible celda número nueve. Loco como está, deambula hoy silencioso entre los reos del Presidio Preventivo, y por las tardes, al ver pasar las golondrinas y los pericos desde el patio del Penal, canta con los ojos llorosos y la voz sin ritmo, viejos tangos de Gardel…]

Francisco Sorto tiene

nueve años de estar preso.

Mató porque tenía que matar.

Porque tenía que ser duro y terrible

en su tierra reseca donde el pan no se nombra,

en su tierra reseca, reseca, reseca,

donde tan sólo cae el polvo sobre la risa ciega

y el cerebro sin letras

grita su calcinada música y su innumerable llanto.

Francisco Sorto tiene

nueve ojos de estar preso.

Nueve gritos de luz donde los siglos bailan

como niños pequeños.

Nueve «mil novecientos tantos» espantosos.

Nueve rascarse el corazón con piojos

y darse miedo de uno

con una palabrota a flor de dientes.

Nueve lágrimas negras de silencio y de frío.

Nueve tenientes altos

riendo después de fusilar al aire,

haciéndonos llorar

como que hablan de ríos con fresca palazón en las riberas,

como que hablan de llanos que no tienen ni cercos de piedra

donde uno puede dormitar con la barriga ante los astros.

Nueve, carajo,

nueve años disfrazados de pescozón

y uno amarrado;

nueve años, nueve años,

nueve años que no le caben en la boca al mundo,

nueve años de los que se diría

que solamente son setenta y ocho mil

ochocientas cuarenta horas

si uno supiera de pupitres y números.

Francisco Sorto, hermoso

con su cara de mono

y limpio

como la húmeda tierra que nos escucha por los pies.

Francisco Sorto, solitario

en el centro de ochocientos penados.

Francisco Sorto sin visitas los domingos.

Francisco Sorto curándose los golpes

con el excremento de las gallinas.

Francisco Sorto cuatro años a oscuras

y esposado, bien duro, en la celda de castigo.

Francisco Sorto,

¡qué grande,

qué maravilloso y hombre eres,

para que todavía no se te olvide cantar!

***

ELEGIA VOLGARE PER FRANCISCO SORTO, di Roque Dalton

[Francisco Sorto è un detenuto comune del Penitenziario Centrale di El Salvador che ha perso la ragione a causa di una detenzione di quattro anni nella terribile cella numero nove. Impazzito, passeggia adesso silenzioso fra i detenuti del Presidio Preventivo e la sera, quando vede passare le rondini e i pappagalli dal cortile del Penitenziario, canta, con gli occhi pieni di lacrime e la voce stonata, vecchi tanghi di Gardel…]

Francisco Sorto sono

nove anni che sta dentro.

Ha ammazzato perché doveva ammazzare.

Perché doveva essere duro e terribile

nella sua terra assetata dove il pane non si nomina,

nella sua terra assetata, assetata, assetata,

dove cade soltanto la polvere sopra il sorriso cieco

e il cervello, ma senza le parole,

grida la sua calcinata canzone e il suo innumerevole pianto.

Francisco Sorto sono

nove occhi che sta dentro.

Nove gridi di luce dove i secoli ballano

come piccoli bimbi.

Nove «mille novecento e tanti» spaventosi.

Nove grattarsi il cuore che ha i pidocchi

e aver paura di un tizio

con una brutta parola a fior di denti.

Nove lacrime nere di silenzio e di freddo.

Nove tenenti alti

che ridono dopo aver sparato in aria,

e che ci fanno piangere

se parlano di fiumi con fresche palizzate sulle rive,

se parlano di campi che non hanno muraglie di pietra

dove puoi sonnecchiare con la pancia davanti alle stelle.

Nove, cazzo,

nove anni travestiti di coppini,

e uno all’ancora;

nove anni, nove anni,

nove anni che non stanno in bocca al mondo,

nove anni dei quali si direbbe

che non sono che settantottomila

ottocento quaranta ore

se uno ne sapesse di banchi di scuola e numeri.

Francisco Sorto, bello

con la faccia da scimmia

e pulito

come la terra umida che ci ascolta attraverso i piedi.

Francisco Sorto, solitario

in mezzo a ottocento galeotti.

Francisco Sorto senza visite le domeniche.

Francisco Sorto che si cura le botte

con gli escrementi delle galline.

Francisco Sorto quattro anni al buio

e in manette, ben stretto, nella cella di rigore.

Francisco Sorto,

quanto grande,

quanto meraviglioso e uomo sei,

per non dimenticarti ancora di cantare!

A propósito de este poema Georges Vello Rosell mencionó: “Me gusta mucho esta poesía por la forma, la musicalidad y la expresividad simple de los versos. Si diría que Astor Piazzolla se inspiró de ese suceso para crear su obra maestra, la canción “Balada para un Loco” ¿La conoces?

También parece un “resumen poético” de la vida en prisión de Jean Valjean. No me gusta el mensaje que conlleva. Es una poesía “a descarga”, quiero decir, que intenta modelar el pensamiento del lector, para hacerle pensar que no es justo que NADIE viva lo que Francisco Sorto vivió. Yo no conozco la historia de ese hombre y no sé si se merecía o no estar preso.

También estoy de acuerdo que muchas prisiones son verdaderos infiernos.

(Yo he conocido las de Castro). Pero, de todo eso, un poeta NO debe deducir, que NUNCA se debe enviar a un ser humano a la prisión. Algunos la merecen y al estar en ellas, la sociedad vive mejor”.

YO QUERÍA, de Roque Dalton

Yo quería hablar de la vida de todos sus rincones

melodiosos yo quería juntar en un río de palabras

los sueños y los nombres lo que no se dice

en los periódicos los dolores del solitario

sorprendido en los recovecos de la lluvia

rescatar las parábolas deshojadas de los amantes y dároslas

al pie de los juegos de un niño

elaborando su dulce destrucción cotidiana

yo quería pronunciar las sílabas del pueblo

los sonidos de su congoja

señalaros por dónde le cojea el corazón

dar a entender al que sólo merece un tiro

por la espalda contaros de mis propios países

imponeros de los éxodos de las grandes

emigraciones que abrieron todos los caminos del mundo

del amor aun del arrastrado por ahí

por las acequias hablaros de los trenes

de mi amigo que se mató con un puñal ajeno

de la historia de todos los hombres desgarrada

por la ceguera por los arrecifes del mito

del siglo que acabarán mis tres hijos varones

de la lengua del pájaro y la espuma furiosa

en la estampida del gran cuadrúpedo

y quería hablaros de la Revolución

y de Cuba y de la Unión Soviética

y de la muchacha a quien amo por sus ojos

de mínima tormenta

y de vuestras vidas llenas de amaneceres

y de personas que preguntan quién lo vio quién dijo eso

cómo podría hacerse yo llegué

antes que tú

y de todas las cosas de la naturaleza

y del corazón y sus testimonios

de la última huella digital antes del aniquilamiento

de los animalillos y la ternura

quería sí deciros todo eso y contaros

muchas historias que sé y que a mi vez me contaron

o que aprendí viviendo en la gran habitación del dolor

y cosas que dijeron otros poetas antes que yo

y que era bueno que supierais.

Y no he podido daros más — puerta cerrada

de la poesía —

que mi propio cadáver decapitado en la arena.

***

IO VOLEVO, di Roque Dalton

Io volevo parlare della vita di tutti i suoi angoli

melodiosi volevo congiungere in un fiume di parole

i sogni e i nomi quello che non si dice

sui giornali i dolori del solitario

sorpreso nei ripari dalla pioggia

riscattare le parabole sfogliate degli amanti e darvele

ai piedi dei giocattoli di un bimbo

che studia la sua dolce distruzione quotidiana

volevo pronunciare le sillabe del popolo

i suoni della sua angoscia

segnalarvi per dove gli sfarfalla il cuore

far capire a quello che si meriterebbe solo un colpo

alla schiena raccontarvi dei miei paesi

infliggervi gli esodi le grandi

emigrazioni che aprirono tutte le strade del mondo

e anche l’amore del diseredato di qui

dei bassifondi parlarvi dei treni

del mio amico che si uccise con un pugnale altrui

della storia di tutti gli uomini dilaniata

dalla cecità dalle scogliere del mito

del secolo che vedranno finire i miei tre figli maschi

della lingua dell’uccello e la schiuma furiosa

nella fuga del grande quadrupede

e volevo parlarvi della Rivoluzione

e di Cuba e dell’Unione Sovietica

e della ragazza che amo per i suoi occhi

di piccolissima tempesta

e delle vostre vite piene di mattine

e di persone che domandano chi l’ha visto chi l’ha detto

come è possibile io sono arrivato

prima di te

e di tutte le cose della natura

e del cuore e delle sue testimonianze

dell’ultima impronta digitale prima dell’annichilimento

degli animaletti e della tenerezza

volevo sì dirvi tutto questo e raccontarvi

molte storie che conosco e che a mia volta mi raccontarono

o che ho imparato vivendo nella grande abitazione del dolore

e cose che hanno detto altri poeti prima di me

e che era bene che sapeste.

E non ho potuto darvi di più – porta sbarrata

della poesia –

che il mio proprio cadavere decapitato sulla sabbia.

(traduzione Rossano Pestarino)

Roque Dalton sulla paura.

VIEJA CON NIÑO

Con miedo y encorvada

buscando los últimos secretos de la vida

al nivel de los pasos

con el infinito cansancio de no poder intentar

ni el esfuerzo

toda apagada por las burlas de la luz

sin nada que olvidar todo presente

pesando cada día más usando

el argumento del temblor

y él con su vestido marinero todavía impecable

soberanamente preocupado por todos los pájaros que pasan

***

EL PRIMOGÉNITO

Lo peor no es tener miedo.

El miedo puede estudiarse como un bicho

o como un depósito de estiércol

hurgándole

con un palito.

Lo peor es abrazarse al lastre amargo

que las tripulaciones lanzan hacia el fondo del mar,

entre aplausos.

***

VECCHIA CON BAMBINO

Spaurita e ingobbita

mentre cerca gli ultimi segreti della vita

al livello della strada

con la stanchezza infinita di non poter fare

neanche più lo sforzo di tentare

tutta ormai spenta dalle beffe della luce

senza niente da dimenticare tutto presente

ogni giorno più pesante invocando

l’argomento del tremare

e lui con il suo vestitino

da marinaretto ancora immacolato

supremamente preoccupato

per tutti gli uccellini che attraversano

***

IL PRIMOGENITO

Il peggio non è aver paura.

La paura si può studiare come un insetto

o come una letamiera

che uno può rimestare

con un paletto.

Il peggio è abbracciarsi alla zavorra amara

che gettano le ciurme in fondo al mare,

tra gli applausi.

Diálogos de eruditos

Georges Vello Rosell : No comprendo la frase : «Lo peor es abrazarse al lastre amargo

que las tripulaciones lanzan hacia el fondo del mar,

entre aplausos» Puedes explicarla, por favor?

Rossano Pestarino : Si tú no la comprendes, ¿cómo puedo explicarla yo?

Que lo peor no es tener miedo, sino cuando tu miedo te empuja a hacer eso: abrazarte al lastre que las tripulaciones tiran por la borda.

Georges Vello Rosell : Sí , tu sentido me gusta mucho y le da cuerpo a lo que no comprendía.

En todo caso, esa “idea feliz” que interpretas, no es evidente en los versos originales en español.

Se comprueba otra vez que posees ese “don” particular de los verdaderos poetas.

Yo soy demasiado “racional” para poder aprehender la poesía como tú.

Gracias por ayudarme a mejorarme.

Rossano Pestarino : Pourquoi «se tenir dans le bras amers» ? Je pense qu’il veut dire quand on embrasse ce qui va être déchargé et par conséquent suit le même destin de s’enfoncer dans les abysses de la mer…

….

MI DOLOR, por Roque Dalton

Conozco perfectamente mi dolor:

viene conmigo disfrazado en la sangre

y se ha construido una risa especial

para que no pregunten por su sombra.

Mi dolor, ah queridos,

mi dolor, ah querida,

mi dolor es capaz de inventaros un pájaro,

un cubo de madera

de esos donde los niños

le adivinan un alma musical al alfabeto,

un rincón entrañable

y tibio como la geografía del vino

o como la piel que me dejó las manos

sin pronunciar el himno de tu ancha desnudez de mar.

Mi dolor tiene cara de rosa,

de primavera personal que ha venido cantando.

Tras ella esconde su violento cuchillo,

su desatado tigre que me rompió las venas desde antes de nacer

y que trazó los días

de lluvia y de ceniza que mantengo.

Amo profundamente mi dolor,

como a un hijo malo.

***

IL MIO DOLORE

Conosco perfettamente il mio dolore:

viene con me mascherato nel sangue

e si è fabbricato una risata speciale

perché non gli domandino della sua ombra.

Il mio dolore, ah cari miei,

il mio dolore, ah cara mia,

il mio dolore è capace di inventarvi un uccello,

un cubo di legno,

quelli dove i bambini

scoprono un’anima musicale all’alfabeto,

un angolo invitante

e tiepido come la geografia del vino

o come la pelle che mi ha lasciato le mani

senza intonare l’inno della tua estesa nudità di mare.

Il mio dolore ha faccia di rosa,

di primavera privata che è arrivata cantando.

Dietro di lei nasconde il suo violento pugnale,

la sua tigre slegata che mi spezzò le vene fin da prima di nascere

e che ha tracciato le giornate

di pioggia e cenere che ho ancora con me.

Amo profondamente il mio dolore,

come un figlio cattivo.

…

ESTUARIO, por Roque Dalton

Hoy has bajado desde el monte negro

otra vez sin tu lámpara.

(Vienes a mí en sigilo de dulce delincuente

evadiendo las miradas curiosas de la aldea

la envidia de las viejas hundidas en el calor

los gritos de los niños tratando de prenderse de tu frescura.)

Nos hemos quedado desnudos mirándonos en la suave oscuridad

recordando los viejos días que siempre renacen en la sangre

y a la hora de amar hemos sido tiernos como nunca

poblados de pequeñas palabras como nunca

todos nuestros sentidos abiertos como una flor al sol.

He despertado antes del amanecer

y veo que ha quedado la forma de tu cuerpo

retenida en la almohada.

Y he salido a lavarme con el agua de la lluvia de anoche

y se me ha olvidado cantarle a las gaviotas

como todos los días…

Literatura

Escritor Antonio Muñoz Monge: “Londres está más cerca del Perú que Lima”

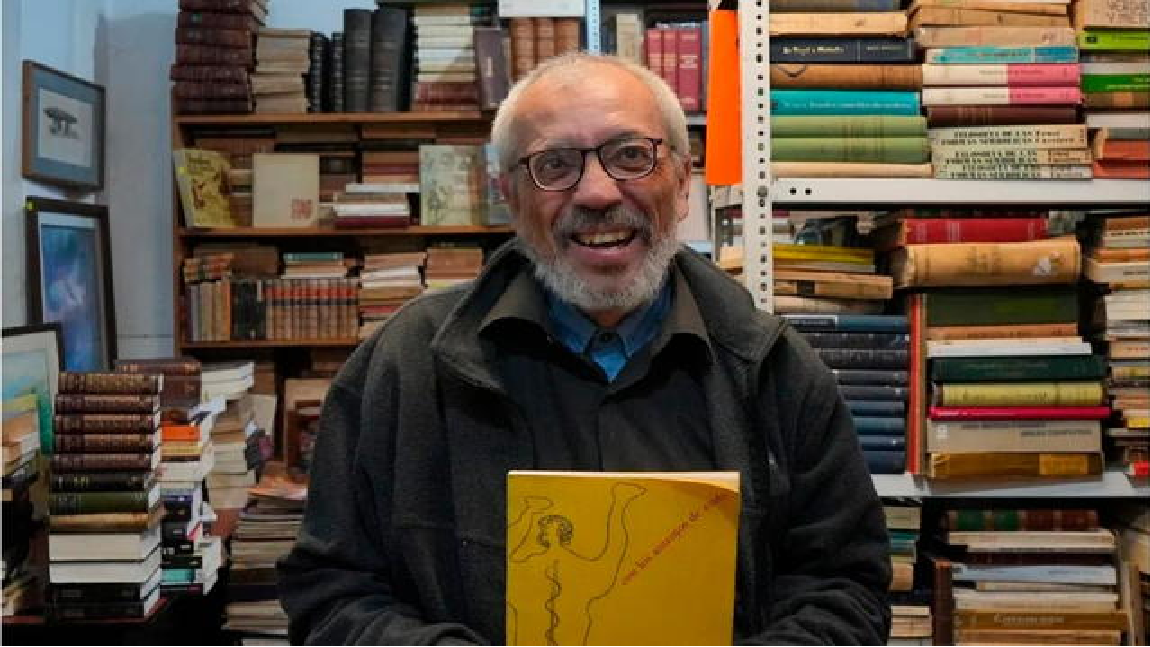

Para graficar la indiferencia de Lima hacia el Perú, el escritor y periodista Muñoz Monge, aseveró que “A Lima nunca le ha interesado el Perú”. Asimismo, reveló que en el bar Palermo que quedaba cerca al Parque Universitario conoció a Oswaldo Reynoso, a Eleodoro Vargas Vicuña y a Jorge Acuña, entre otros intelectuales.

Conversamos con Antonio Muñoz Monge, escritor sanmarquino de alma andina, a sus 83 años lleno de palabras sabias. Periodista, difusor del quechua y la memoria ancestral, ha tejido con veinte libros los hilos del Perú profundo. La charla fluyó con calidez: nos habló de su infancia, de los cerros que le enseñaron a escuchar el viento, de la política, los amigos que partieron, y ese amor intacto por la tierra que nunca olvida.

Aquí la entrevista:

Toño, tú vienes de una región que no es la capital y te has formado conociendo la cosmovisión andina, el terruño, el clima, las costumbres y las lenguas, ¿eso marcó tu niñez y juventud?

Definitivamente. Yo nazco en la ciudad de Pampas, capital de la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, donde viví hasta los 8 años de edad. Y a la muerte de mi madre viajé a Coracora, en Ayacucho, donde mi papá era juez. De ahí estuve con mi papá en Abancay, donde fue vocal de la corte y luego viajé a Moyobamba, en San Martín, donde también fue vocal. Todos esos lugares y muchos otros más me han marcado y han influido en lo que yo escribo. Es una suerte de que haya conocido tantos lugares y después, ya como periodista conozco casi todo, más del 50% del Perú.

Cuando llegaste a Lima ¿cuáles fueron tus primeros escarceos para escribir artículos o colaborar en medios?

Yo estudié hasta el tercer año de media en el Colegio Serafín Filomeno de Moyobamba, en San Martín, y después llegué a Lima a estudiar el cuarto y quinto año de media en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma de Surquillo. De ahí ingresé a la Universidad San Marcos y a los dos años comencé a escribir en el diario La Prensa. Es el primer diario donde escribí, y dejé la universidad porque ya me metí de lleno al periodismo. Escribí en todos los diarios, en El Comercio, en La República, en Expreso, en El Peruano.

¿A qué edad entras a la universidad, a San Marcos?

Ingresé a los 19 años de edad.

¿Anécdotas con la gente del Patio de Letras, poetas que recuerdes?

He tenido la suerte de conocer a César Calvo, Reynaldo Naranjo y a Washington Delgado, que era profesor. El Patio de Letras era un símbolo de un grupo, no solamente de escritores y artistas, porque además uno sentía que ahí se difundían las ideas.

En esa época la Católica todavía no…

Era un poco lejana. Pero en San Marcos sentía que en la conversación, en la amistad con tus compañeros había una idea. Había ideas que flotaban en el ambiente, ideas sobre un Perú, sobre nuestra patria. Y de ahí, junto con estos mismos amigos sanmarquinos conocí El Palermo, que era otra “universidad”, El bar Palermo quedaba en La Colmena; en verdad era un anexo de San Marcos. Cada mes era un grupo literario, o, un partido político.

Porque quedaba al frente de la Casona San Marcos

Junto al Parque Universitario. Ya no existe. Ahí tuve la suerte de conocer a todos, a Oswaldo Reynoso, a Eleodoro Vargas Vicuña, a Jorge Acuña Paredes, y a todos los grandes…

Los profesores también eran ilustres ¿te acuerdas de Raúl Porras Barrenechea?

Mucho antes. Porras también estaba ahí, pero también se iba al jirón Azángaro, donde Juan Mejía Baca, el editor. Ahí también era un sitio de reunión de los consagrados, de los catedráticos.

¿Y el otro bar ‘Chino Chino’?

El ‘Chino Chino’ estaba al frente del Palermo.

¿Por qué le pusieron ‘Chino Chino’?

Pancho Izquierdo López, el gran pintor, estaba en tragos y le puso ‘Chino Chino’ porque siempre atendía un chino. Llegó en tragos y vio dos. Y dijo: este chino… es otro chino.

Estábamos en el Palermo y cerraban a determinada hora, a la 1 o 2 de la madrugada, y alguien gritaba, la revolución está al frente, y nos íbamos al ‘Chino Chino’.

Pero había otros bares como el ‘Negro Negro’, que quedaba en el sótano de los portales de Plaza San Martín

Sí, pero en la calle Quilca también estaba ‘El Queirolo’. De ahí nacían ideas, nacían grupos literarios, Hora Zero es de ahí.

¿Llegaste a ver a Martín Adán?

Lo conocí. Era difícil, casi imposible hacerle entrevistas. Pero en El Palermo todo el mundo sabía quién era Martín Adán. Y me acordé que Oswaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez y Eleodoro Vargas, hablaban siempre de él, incluso discutían. Y una noche, Oswaldo se fue al fondo y se sentó. Había una mesa privilegiada que le decían ‘Los dioses del Olímpico’, donde estaban sentados los que te he mencionado, los escritores consagrados, Reynoso, Vargas Vicuña, Naranjo, Antonio Gálvez Ronceros y Miguel Gutiérrez. Entonces, Oswaldo se puso de pie y se acercó a Martín Adán, que se estaba retirando, y le dijo: “Poeta, después de César Vallejo, sin ninguna discusión, usted es el más grande poeta. Pero en esta mesa que estoy sentado, hay una discusión permanente, no sobre su poesía, como le digo, después de Vallejo es usted. La discusión es sobre su prosa”.

Y Adán se hizo el sordo y le dijo: ¿qué me está diciendo? “Que estamos discutiendo sobre su prosa, no sobre su poesía, porque usted es un gran poeta”. “Fíjese usted”, dijo Adán. Y se fue caminando con prosa y se despidió.

“Esto es mi prosa”, respondió.

Has mencionado a escritores de otras regiones, que radicaban en Lima, pero no has hablado de ningún escritor, vamos a decirlo, criollo. De un limeño.

Julio Ramón Ribeyro y Toño Cisneros. Con Toño he sido amigo, con Julio Ramón, lo entrevisté porque yo trabajé con uno de sus hermanos y gracias a él lo pude entrevistar a Julio. Y otro limeñísimo, como tú dices… muy pocos. A Lucho Loayza no lo alcancé.

Eres un aficionado de la música andina y conociste a muchos artistas ¿Podrías mencionar de repente a Flor Pucarina? ¿Qué te recuerda?

Leonor Chávez Rojas, ‘Flor Pucarina’ nació en Pucará, a 10 kilómetros de la ciudad de Huancayo. Y hay 9 Pucarás en todo el Perú. Pero el Pucará, de ‘Flor Pucarina’ de Huancayo fue cuartel general y baluarte de Andrés Avelino Cáceres en la guerra con Chile. El entierro de Flor Pucarina aquí en Lima, tuvo más de 10 cuadras de gente, y al día siguiente se preguntaron, ¿quién es este personaje, porque ni un presidente logra reunir a tanta gente?

Algo parecido al funeral de Chacalón

Claro. Ese es el otro Perú, el Perú negado, el Perú del Cholo, del indio, que es nuestra cultura verdadera. Tenemos cientos de leyendas y mitos que conforman nuestra ideología, nuestra manera de ser.

Por fortuna entrevisté al gran pintor Luis Palao y mencionó literalmente que “no había ni mierda en Lima”. Que las luminarias de arte, literatura y poesía nacieron en diferentes regiones del Perú ¿Qué opinión te merece eso?

Muy bien; la pregunta es importantísima. Hay un libro de Teófilo Altamirano, es un libro escrito hace más de 35 años, que decía, entre otras cosas, lo primero que hace un provinciano cuando llega a Lima es buscar su institución, su club, su referencia. ¿Quién es el secretario de la institución? ¿Por qué? Porque en el mundo andino hay un concepto no individual. Hay una comunidad del aire, de reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. El mundo andino vive en comunidad, no vive dentro de un egoísmo. Justamente es la condición humana del mundo.

Muy diferente a la visión del capitalino

Exacto. Y ahora dicen que hay cerca de cien mil instituciones de provincianos. Yo he estado infinidad de veces, en todos los coliseos donde se hacían huaynos; en el Coliseo Nacional, en el Coliseo del Puente del Ejército, en la carretera central.

Hace muchos años coincidimos en una premiere para ver la película ‘Coliseo’, que trataba sobre el mundo del Huaylas. Y la vimos contigo y con el gran director de fotografía Jorge Vignati

Qué buena memoria la tuya. Con Jorge Vignati, con José Huamán Turpo, con la familia Rosenthal, con Christine y Kurt Rosenthal, hicimos un documental sobre el hombre que llegó de Coracora; sobre un músico charanguista coracoreño, Roberto Tevez. Después viajamos casi por todo el Perú, con Vignati, Javier Silva Meinel, y Huamán Turpo para registrar las fiestas costumbristas del Perú andino, especialmente.

Solamente pensar en la Virgen del Carmen en Paucartambo en el Cusco, es una locura. Los grupos de teatro de Lima van a aprender a estudiar allá, en la fiesta. Por ejemplo, hay unos personajes que son los diábolos que están prendidos en los techos, en los árboles, que no pueden ver a la Virgen, y están llorando por no poder verla.

Y hay un momento en el que están bailando varias danzas, casi a empujones, alrededor de un árbol tendido en el piso. Yo pregunté, y me dijeron: “vienen a robarse la Imilla” ¿Y qué cosa es la Imilla? “Es la madre de las semillas”. Tú te llevas esa Imilla a tu pueblo y producen todos los productos. Es casi mágico.

El ciclo de vida es inexorable. Acaban de partir a la eternidad el Nobel Mario Vargas Llosa, el modelo artístico Rodolfo Muñoz, y el actor-mimo Jorge Acuña ¿Qué impresiones?

Mario Vargas Llosa innegablemente era un trabajador insaciable. Tiene más de veinte y tantas novelas. Era un gran escritor. Debe haber algún problema, no sé si de entendimiento; pero un problema humano con Arguedas. Él tiene un libro: ‘La Utopía Arcaica’. Es un amor-odio. Reconoce a Arguedas, aunque también le pone algunos peros. Yo creo que es uno de sus pocos defectos. Pero sí rescata la memoria nuestra en varias de sus obras. No solamente en Lima, no solamente en el Colegio Leoncio Prado. Él habla también, por ejemplo, de la selva, del norte, de Piura. Realmente es un gran escritor.

Algunos entendidos admiran sus ensayos. Sin embargo, ¿crees que su visión política fue errada?

Él perteneció al grupo Cahuide en San Marcos, que era un grupo de izquierda en la universidad, donde estaba Héctor Béjar, Félix Arias Schreiber y el padre de los Humala, Don Isaac.

Estamos hablando cuando MVLL era admirador de Fidel Castro

Y de ahí renuncia. Pero tenía ese defecto, no sé si congénito. Choleaba mucho. Yo tengo testigos presenciales, entre ellos Félix Arias Schreiber que cuenta que les decía: ¡Quédense ustedes en este país de indios, de cholos, y yo me voy a Europa! Tenía ese problema.

Antes era casi una institución cholear.

Actualmente, no se va del todo eso de cholear

Se ningunea al indio, al cholo. Eres buena gente, pero eres serrano. Eres tal cosa, pero eres serrano. Augusto Salazar Bondy escribió un libro: ‘La cultura de la dependencia’.

La gran metrópoli, en este caso Estados Unidos, antes Europa, impone en ti una conducta de ser y entonces copias hasta la manera de caminar. Me lo dijo Luis Millones Santagadea, no cambio una sola palabra: “La Plaza de Armas de Lima fue construida deliberadamente para que los que caminaran por ahí, caminaran sacando el pecho”. Y me dijo: ¿tú sabes lo que es prosa como provinciano? Sí, le respondí. En provincias prosa es sinónimo de limeño. El limeño camina sacando pecho y mirando arriba. Pero ahora ya no encuentras ni un limeño.

¿Cuál fue esa frase del polimata alemán que llegó a Perú?

Ah, Alexander von Humboldt, decía: “Londres está más cerca del Perú que Lima del Perú”. Yo tuve que leer eso cuatro veces para entender que Londres, la capital de Inglaterra, de Gran Bretaña, está más cerca del Perú que Lima del Perú, para graficar la indiferencia de Lima hacia el Perú. A Lima nunca le ha interesado el Perú; es un anexo. Está en otra parte. Lima siempre ha admirado al extranjero. Cuando José de San Martín vino aquí, el grupo de poder económico de Lima le dijo: ¿qué independencia? hay que buscar un príncipe europeo.

Y lo más sorprendente es que Lima sigue creyendo que es el Perú

En la guerra con Chile no participó un limeño ¿Por qué? Porque era una guerra de indios. Y ese prejuicio existe. Es la gran metrópoli. Nosotros imitamos todo lo que dice y lo que come Estados Unidos. Es la moda. Todo es un complejo de dependencia.

No nos olvidemos de Jorge Acuña. Acaba de fallecer y era tu amigo

Con mucha pena.Para mí era un niño grande, un genio maduro. Era un espíritu pleno. Jorge Acuña estaba permanentemente creando, pero sin olvidarse de su origen.Y todo lo hacía con metáforas, con juegos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que viajamos a un pueblo y él nos apostó a Maynor Freyre y a mí, que íbamos a llegar a Huancayo sin gastar un medio. y le dije: ¿cómo vamos a hacer eso?Entramos al tren y comenzó a actuar. El público le daba dinero y nos sobró dinero.

A pesar que fue un actor de la calle, Jorge Acuña tenía formación académica y fue muy estudioso del arte dramático

En una oportunidad, en los ochentas yo llevé a Jorge Acuña y a Ricardo Blume, a ver la ‘Maqtada de Cáceres’ en un campo en Huachipa, que es una obra de teatro que representa un pueblo de Jauja. No eran actores profesionales. Es el pueblo que viene a Lima a representar la guerra con Chile donde estaban las Rabonas. Estábamos Jorge Acuña, Ricardo Blume y yo. Ellos apuntaron con una delicadeza todos los datos y toda la obra que estábamos viendo. Entonces, en una escena los actores iban a cruzar un río, y arrojaron un plástico para simular el río y lo cruzaron. Terminó la obra y Blume me dijo: “ni el mejor teatro griego hace esto”. Y Jorge se agarró el pantalón y dijo: “mi pantalón sigue mojado; yo también quería cruzar el río.

¿Qué más decía Ricardo Blume de Jorge Acuña?

Que era en potencia un actor inacabable. ¿te habrá contado alguna vez cómo es que descubre el arte? Y nadie cree. Y es cierto; a mí me lo juró.

Me dijo: “Yo tenía 5 o 6 años y escuché una voz como si me llamaran. Abrí la puerta de mi casa en la selva y vi un zapato puntiagudo y además grande, inmenso el zapato. Y seguí buscando el cuerpo, y era un señor que estaba apoyado en la acera de enfrente, con una bocina en la mano, apoyado en los techos; era un gigante. Y le dije, ¿quién es usted, señor? Y me dijo: -yo soy el que anuncio la llegada de los circos a tu pueblo-. Y ahí nació todo”.

¿Qué ha pasado con los gobernantes en los últimos años que han ido menoscabando el aparato público?

Yo creo que esto es una mafia. No es que creo. Existe la mafia, sinceramente. A veces tenemos miedo, vergüenza, prejuicios, y no queremos hablar las cosas con su nombre propio. Yo no sé, que me critiquen, pero tú no puedes aceptar a un japonés como Fujimori, que no solamente hizo contrabando con drogas, y ha esterilizado, no sé si la palabra es correcta, a más de 400.000 mujeres andinas para que no puedan tener hijos. Todas son andinas, de Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, y Cerro de Pasco. Eso es un crimen. Pero lo veías cargando al Señor de los Milagros. Entonces, yo pregunté a mucha gente humilde, ¿por qué han votado por Fujimori? Es el famoso asistencialismo. Nos llevaba zapatos, nos llevaba pan, me decían.

Tu pregunta me sirve para decir que nos falta identidad. Por ejemplo, el poema de Vallejo dice: “¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe?” Y nadie espera lo que no se nos debe. Hasta cuándo estaremos esperando. Lo que quería decir Vallejo, era: hasta cuándo vamos a esperar esta situación. Y en qué momento estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre.

Tampoco hay mal que dure mil años

Ahora, hay un fenómeno importantísimo que yo lo he aprendido en los viajes y lo he aprendido de los campesinos cuando salíamos muy de niños y a cualquier edad al campo. Me parece un sueño cuando nos decían: “Niño, a este animalito no hay que matarlo”. ¿Por qué? le decíamos: “Porque se llama, zara-pojochi”. Zara es maíz y pojochi con su canto hace madurar el maíz. Por eso teníamos maíz.

¿Es todo un ecosistema?

Hay un diálogo con la naturaleza. Hay fiestas al agua, a la Luna, al Sol. Hay fiestas. En Huancayo, parte del Huaylas es la cosecha de la papa. Don Zenobio Dagha Sapaico, que ha dejado más de 500 composiciones, tiene un huayno… que mucha gente me dice: “Me encanta ese huayno que se llama Yo soy huancaíno”.

Eres barranquino de corazón. ¿Qué opinión te merece el barrio de Barranco?

Lindo. Ha sido inundado, ahora sí lastimosamente por un turismo equivocado, pero es hermoso.

En los últimos años ha tenido mala suerte con sus alcaldes

Eso parece que es un fenómeno. No se puede caminar, todas las calles han sido levantadas, cambiadas.

Se supone que se tiene que ejecutar las obras

Es para robar pues. Yo facturo el presupuesto para arreglar estas veredas, las triplico y listo.

Nuevamente te acaban de condecorar en la Asociación de Clubes Departamentales. Cuéntanos eso

La Asociación de Clubes Departamentales en Lima ha clasificado a las regiones. Cada departamento ha presentado a la persona que dignamente representa. A mí me ha presentado Huancavelica, pero además de ser representante de los escritores huancavelicanos, me acaban de dar un diploma de personaje ilustre de Huancavelica. Yo soy, como te digo, de Pampas de Tayacaja.

Tienes varias publicaciones. Has escrito prosas, narrativa, poesía, has hecho una especie de ensayo sobre el análisis de algunos exponentes andinos. Actualmente, a tus 82 años ¿hay un nuevo proyecto?

Sigo escribiendo.

¿Qué estás escribiendo?

Justamente, estoy escribiendo una conversación de… Hay un homenaje a unas aves, donde participan los árboles, las flores, los picaflores, los ríos. Y es un homenaje en el cual están esperando la llegada de la pachamanca. Es una pachamanca viajera que está recorriendo todo el Perú para ir al homenaje. Y por los lugares que pasa, cada pueblo le entrega el plato típico.

Y es el homenaje también al maíz. Entonces, es la participación de un entendimiento de la naturaleza, del ser humano y la afirmación. Porque, en algún momento, estos árboles gigantes y abusivos quisieron abusar de los pajaritos y se convirtieron en nada, se convirtieron en musgo en el suelo. Y cuando reaccionaron luego de lo que habían cometido, ahora son ellos los que han invitado a todos a la fiesta.

¿Cuál sería el género del texto?

Una novela ficción. Pero, además estoy terminando la vida de Amanda Portales.

Mejor dicho, ya está terminado el libro. Yo le puse a ella ‘La Novia del Perú’.

Tú eres un hombre de pluma literaria y periodística ¿Qué le sugerirías a las nuevas generaciones de periodistas?

Conocer, sinceramente. Con todo respeto y cariño conocer al Perú. Amar al Perú. Profundizar, estudiar sus mitos y sus leyendas. A José María Arguedas, en una oportunidad le dieron un premio ‘Garcilaso de la Vega’, y el discurso se llamó: “Yo no soy un aculturado”. En técnica nos puede ganar Europa, o Estados Unidos. Y eso es momentáneamente, pero en cultura, decía Arguedas, tenemos para regalar. Por ejemplo, el departamento de Puno tiene más de 250 danzas. Y cada danza significa algo, representa algo, ¡dice algo!

¿Entonces que nos falta?

Estamos hablando de Perú y todo lo que es el Perú es un entendimiento. Si rescatamos eso y si tenemos, no solamente la entrega, la militancia y la responsabilidad de querer a este país, cambia todo, pero estamos ajenos. Parece que no viviéramos en el Perú.

Literatura

Alex J. Chang: “Es una proeza hacer literatura en nuestros países latinoamericanos”

Entrevista al escritor y promotor cultural Alex J. Chang.