Opinión

Vargas Llosa: La dictadura del resentimiento. ¿Por qué callan las escritoras?

Son innumerables los homenajes a Mario, pero resaltan también unos silencios casi paradigmáticos. Escritoras canónicas y autores jóvenes develan un hedor en el ambiente literario progresista. ¿Por qué?

¿Mario en la era de la cancelación?

Especial sorpresa genera no ver en los perfiles de Instagram de autoras canónicas como Enríquez, Ojeda o Schweblin una minina referencia a la partida Mario. Quiero pensar que tal vez en otra red social se me desmiente, pero resulta hiriente esta aparente ley del hielo al suceso cultural del año, la muerte del último sobreviviente del Boom. Quiero pensar que me equivoco y que la autora de Huacoretrato, la peruana Wiener si posteó un storie que sus 24 horas de vida no me ha permitido encontrar a ver. A ella a la que Mario abrazó con cariño una vez hace no tanto tiempo.

Me objeto el considerar la memoria como algo obligatorio, pero soy rencoroso y al tratarse de un autor al que otro autor difícilmente puede resultarle ser ignorado (¿Qué escritor hispanoamericano ignoraría el aprecio literario que merece Conversación en la Catedral?), me resulta todo esto sintomático de otra cosa. De la brecha de autores jóvenes y no tanto que viven felices el puritanismo asfixiante de la cancelación hacia todo lo que discrepe con un pensamiento unidimensional. Y esto no se trata de izquierdas y derechas, va más allá, es la creación de un culto al resentimiento hecho dictadura. Y cuando hablo de resentimiento se muy bien de lo que hablo. Hay algo de Fernando Navales en todo esto.

Incluso el acérrimo Hildebrandt compartió una evaluación dura pero justa hacia el escritor: «Inevitable y necesario comenzar por MVL (…) De su conservadurismo extremo no va quedar sino la pena de quienes queríamos admirarlo sin fisuras y en todo momento (…) Es evidente que nadie alcanzó las alturas narrativas de Mario, ni Mario mismo, Ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral (…) Yo estudié en colegio militar pero recién cuando leí La ciudad y los perros me enteré de que se trataba el colegio militar».

Tal vez ese querer amar una memoria sin fisuras es la razón que devela tanto odio. Las personas no son monumentos, esa es la gracia de ser humano. Y por último las estatuas más bellas son las griegas, precisamente porque están rotas como nosotros por dentro y fuera. Cómo nos hace falta leer a De Prada, para vernos en un espejo negro tal y cuál somos.

Si hasta los políticos lo han conmemorado:

Boric lo retrató como «escritor gigante y demócrata». Sheimbaun reconoció lo obvio, «hay que reconocer a un gran escritor», Sánchez de España lamentó la perdida del «maestro universal de la palabra». Y Macron dijo algo no dicho sobre ningún otro autor latinoamericano, «Mario Vargas Llosa fue de Francia, por la Academia, por su amor a nuestra literatura y a lo universal». Esto solo demuestra lo pequeña que es la mezquindad de quienes se aferran a la discrepancia sacrificando la literatura. Porque en lo político Mario era demócrata, denunció años atrás al libertario Alex Káiser al rechazar una dictadura menos mala pues Castro y Pinochet resultaban lo mismo frente a la libertad.

Quizá es el periodista Federico Castillo de Uruguay quien deja claro la naturaleza del ataque a MVL en este tiempo, como lo dejo bien claro en su cuenta en X:

«Si vas a poner algo sobre la muerte de Vargas Llosa fíjate que quede recontra bien claro que vos lo bancabas como escritor pero no por sus ideas políticas, no sea cosa que haya confusión y la gente se quede con la idea de que al final sos un falso progre. Ojo».

Pero especial atención genera el encono a veces expreso, pero sobre todo tácito en el silencio de algunas autoras mujeres comercialmente establecidas pero al parecer políticamente adversas. Es como si reconocerle algo de mérito a Mario fuese una causa de vergüenza.

Más allá de lo político, lo que los culturetas no le perdonan a MVL es haber tenido éxito. Traducido a 30 idiomas con millones de lectores. En fin, este es un oficio lleno de envidiosos.

Hay quienes reclaman un boom también de mujeres que no ha terminado al sobrevivir un par de nombres, sin embargo… Desengáñense sus señorías, el boom eran 4 personas, Fuentes de México, Cortázar de Argentina, Márquez de Colombia y Vargas Llosa en Perú. Ese movimiento es una creación impulsada por Barral y la señora Carmen Balcells. El boom terminó.

Escritores y periodistas fieles a la honestidad intelectual

Escritores como la española Irene Vallejo que lo recordó con gran afecto, la peruana Mariana de Althaus que compartió esa entrañable foto de Mario con su pandilla de autores peruanos. La también peruana Kareen Spano que lo recordó cuando Mario fue a verla actuar en la obra el loco de los balcones. Hay muchos, son muchos los que lo celebran, lo recuerdan con cariño más allá de toda polémica. Son más las personas que lo han querido en este último momento por encima de toda diferencia política para quedarse con Mario Vargas Llosa el escritor. Aquí un breve recuento de algunos escritores del mundo que lo despidieron con afecto:

El periodista uruguayo Fernando Medina tuvo palabras preciosas para Mario: «se terminó la segunda mitad larga del siglo XX para las letras”. Lo describió como un autor biblioteca y además destacó su faceta de novelista histórico de Latinoamérica.

Magaly T. Ortega, la chica de Chismesito literario no estuvo ajena a conmemorarlo en redes en sus stories. Tan solo ver lo que nos compartió, el quiosco mexicano con todas las portadas de los periódicos mexicanos con el rostro de Mario Vargas Llosa. Es un gran homenaje, nos hizo ver a todos sus lectores dispersos lo imponente que resulta su ausencia. México lo celebraba en su prensa como si el que hubiese muerto Octavio Paz. Perú puede ver en esas impresiones algo que no volverá a tener en poco o mucho tiempo, y es haber gozado de un Embajador como ninguno.

Simón Soto escritor de Chile compartió un artículo brillante:

«Uno se pregunta cómo llegaba a esos entramados, qué ocurría en la cabeza del escritor para encontrar el diseño estructural de Conversación en La Catedral, por ejemplo, donde las temporalidades se deforman, se pliegan y se abren en torno a esa jornada de cervezas y revelaciones, saltando al pasado y volviendo otra vez al que es posiblemente el diálogo más indeleble de la literatura latinoamericana, ese donde las palabras agrias de Zabalita y el negro Ambrosio exponen el horror latinoamericano como una condena persistente y arquetípica».

En Perú pocos son los jóvenes lectores valientes que le rinden un homenaje con tanto amor como es el del periodista y poeta Martin Carrasco, quien jamás renegó de su amor a la obra de Mario. Quizá las suyas sean las palabras más sentidas, las que estoy seguro perdurarán una vez el odio que ennegrece a tantos lectores peruanos haya muerto:

«Hablo de esa generación que se atrevió a soñar con Macondo, a buscar a la Maga en las calles más húmedas, a cuestionar las victorias y las derrotas de la Revolución mexicana desde los ojos de Artemio Cruz. Hablo también de esa generación que nos hizo asomarnos a los muros del colegio castrense Leoncio Prado para hablarnos de sus miserias y heroísmos, al lado del Poeta, el Jaguar y el Esclavo (…) Lo leí con esmero desde que descubrí las primeras páginas de Zavalita cruzando la Colmena. Continué con el barrio de Huatica y con la Pies Dorados. Compré y leí todo cuanto pude de él. Varias veces me pregunté por qué me sentía tan atraído hacia su biografía y su obra. Y es que me hacía feliz pensar que uno puede escapar de las garras de un padre tirano. Me hacía feliz compartir sus novelas con amigos. Me hacía feliz ver un amor tan desmedido por una vocación: la literatura. Y lo perseguí cuantas veces pude. En la Universidad de Lima, en librerías o en cuanta presentación tuviera en el Perú. Salté de mi cama aquella vez que me enteré de que había ganado el Nobel, y el país parecía haberse reconciliado con su escritor más premiado. Alguna vez pude darle la mano un par de veces y hablarle cuanto me lo permitió la timidez y la emoción. Aquella segunda vez fue en la firma de libros de una novela suya. La presentación era abierta al público, pero antes hubo una reunión privada a la que fui invitado por el jefe de la librería. Recuerdo que regresé emocionado a contarle a mi abuelito mi gran hazaña, y él me sonrió: sabía cuánto significaba para mí. Hoy ya no están ninguno de los dos, pero les agradezco haber estado».

Finalmente, el escritor católico chileno Rafael Gumucio describe en Mario a la naturaleza del escritor hispanoamericano, es decir de escritor y político:

«Una sola cosa en común tienen todos los premios Nobel latinoamericanos: fueron o quisieron ser escritores de vanguardia y fueron o terminaron por ser hombres políticos. Es, por lo demás, lo que suele reprochárseles: a Neruda su comunismo, a Paz su lucidez, a Vargas Llosa su liberalismo. Es lo que les impide ser figuras de consenso en sus propios países. Si todos esos genios se hubiesen dedicado solo a escribir –dicen los amantes de la literatura pura, de la pura literatura–, si no hubiesen cantado a Stalingrado, no hubiesen sido candidatos a presidente, si no hubiesen pasado su tiempo alimentando polémicas y fatigando cuerpos diplomáticos, si les hubiese gustado menos el poder y más los libros otro gallo nos cantaría a todos sus seguidores (…) El boom solo se puede comparar a la llamada edad de oro de la novela rusa. Vargas Llosa, Donoso, Edwards y García Márquez solo tienen parangón con Gógol, Tolstói, Turguénev y Dostoievski, una generación o dos de escritores y de libros que de un momento a otro pusieron en primer plano de la historia una literatura, la rusa, hasta entonces completamente marginal. La censura a los libros de ensayo (que se disfrazaron de novelas) y la crítica básicamente política de Belinski marcó ese brusco florecimiento. En Rusia, como sucedería entre nosotros, la conspiración política fue una forma de arte, y la literatura una forma de conspiración política. (…) ¿Es de verdad la política el pecado que debemos perdonarles a nuestros premios Nobel o es quizá la marca de fábrica de nuestra literatura? Lo que la hace la heredera más leal de las preocupaciones y los sueños del siglo XIX es que la novela pretendía contar la vida privada de las naciones. En Bélgica la vida interior puede ser apasionante y la política banal. Sucede todo lo contrario en Perú, Venezuela e incluso Chile. En el centro cívico de sus respectivas capitales es difícil no encontrarse con la vitalidad desnuda, temible a veces, apasionante, que en otras latitudes algunos buscan en drogas alucinógenas y en pesadillas intertextuales. (…) La vitalidad de la literatura latinoamericana nace en parte de su relación convulsa con esa otra rama de la ficción que es la política. Vitalidad es quizás, justamente, lo único que uno podría echar en falta en las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos, llenas de talentos seguros y probables. A primera vista, y a riesgo de apresurarme, diría que en ella sobran aciertos y faltan errores. La consagración de Mario Vargas Llosa, con sus logros y sus extravíos, sus obras de teatro, sus candidaturas, sus novelas y sus reportajes, vuelve a probar que no hay otro destino para quien escribe en este continente y en este idioma que asumir todos los riesgos hasta el final. Vargas Llosa confirma así que toda la gracia –y mucha de la desgracia– de nuestra literatura consiste en que escribir aquí es todavía una aventura».

Opinión

El último acto de Nicolás Yerovi

Casi un año después de presentar su último libro, la FIL 2025 le rindió un merecido homenaje póstumo en el auditorio Eielson.

Por estas mismas fechas, hace apenas un año, Nicolás Yerovi presentó su último libro: ‘Monos y Monadas – La sonrisa perdurable’. Aquel volumen de 263 páginas era más que una recopilación de ocurrencias; era un testamento de ingenio que hilvanaba las voces de tres generaciones: Leonidas abuelo, Leonidas padre y él, Nicolás, el nieto que abrazó con devoción el legado familiar, haciéndolo suyo, elevándolo al arte y a la risa.

Aquel 3 de agosto de 2024, en el auditorio César Vallejo de la Feria del Libro de Lima, el humor y la memoria se abrazaron en un acto apoteósico. Recuerdo haber fruncido el ceño de disgusto por la elección del presentador —un personaje que poco tenía que ver con el universo Yerovi—, pero eso no impidió que nos riéramos como niños. “Tanto mi abuelo como mi padre se dedicaron como salvavidas a cultivar la gracia, la sátira y el ingenio”, dijo Nico, entre carcajadas suyas y nuestras. No sabíamos que era su despedida.

Cinco meses después, el 19 de enero de este año Nicolás partió a la posteridad. Su ausencia nos dejó huérfanos de su pluma afilada y su sonrisa generosa. Ese enero fue para mí el mes más oscuro: apenas diez días antes, el 9, también se fue Picasso, mi fiel compañero de cuatro patas.

Íbamos a encontrarnos en ‘Juanito’ la tercera semana del mes con tertulia de café negro y butifarras, para rajar con cariño de ciertos pasajes de la literatura, y, sobre todo, para seguir soñando con el material que Nicolás tenía guardado en un baúl invisible, esperando el momento justo de ser desempolvado para recopilar más ediciones de las aventuras de ‘Monos y Monadas’. Pero él ya no llegó. Se fue sin aspavientos, directo a hacer reír a la eternidad.

Hoy celebro que, en esta edición de la FIL 2025, casi un año después de aquella noche inolvidable, la Cámara Peruana del Libro le haya rendido un homenaje póstumo en el auditorio Eielson. Porque, aunque el Perú ya no podrá reírse igual sin Yerovi, nos queda la esperanza, terca y luminosa, de seguir construyendo un país con memoria, cultura… y sentido del humor.

(Columna publicada en Diario UNO)

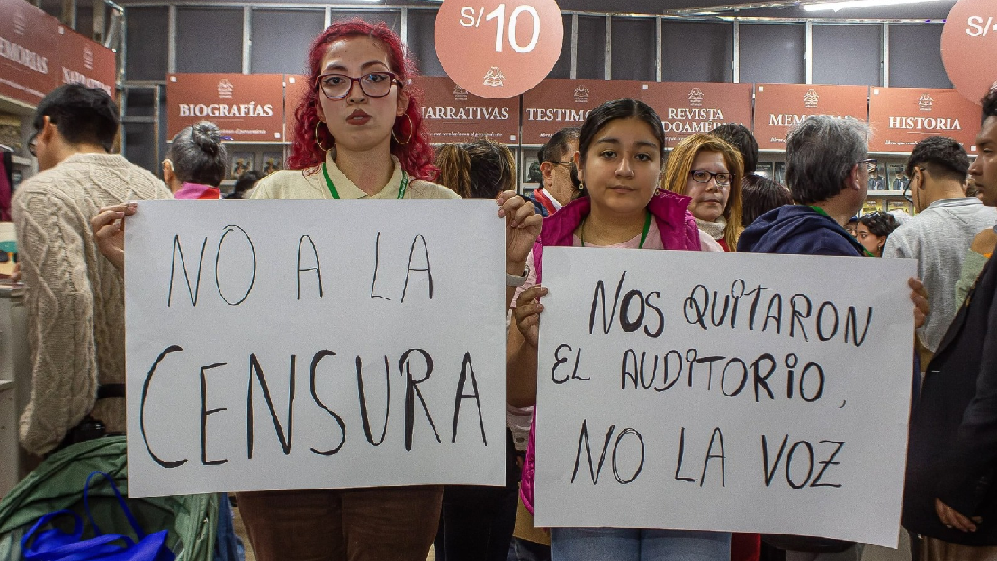

El espacio más visitado de la 29 Feria Internacional del Libro de Lima no fue una sala de conferencias ni un estand literario. Fue el patio de comidas. Y, paradójicamente, el libro del que más se habló fue el que no se presentó: Revolución en los Andes, del cabecilla terrorista Víctor Polay, publicado por la editorial Achawata. Para algunos, la cancelación fue censura. Para otros, un acto de justicia simbólica en memoria de las víctimas del MRTA, organización responsable de secuestros, asesinatos y atentados que desangraron al país.

Tras el anuncio de la cancelación, agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) ingresaron al recinto y acudieron al estand de Achawata para cumplir con su deber: prevenir, investigar y, de ser necesario, denunciar el delito de apología al terrorismo. Su presencia no fue intimidación ni espectáculo, sino una respuesta institucional ante una amenaza latente. Porque sí, los remanentes del terrorismo ya no usan fusiles, pero siguen activos, disfrazados de editores, académicos o “intelectuales”.

Muchos parecen olvidar —o no entender— qué es la apología del terrorismo. No se trata de debatir ideas, sino de exaltar actos criminales. Es el intento de presentar como heroicos a quienes sembraron el terror, con el riesgo de influir en nuevas generaciones o justificar futuras violencias. El artículo 316 del Código Penal peruano lo tipifica claramente: no se castiga la opinión crítica ni el análisis histórico, sino el discurso que banaliza o glorifica el terrorismo y genera un peligro real para el orden público.

El problema es que esta apología se disfraza con frecuencia bajo una pátina de “memoria”, “resistencia” o “justicia social”, usando un lenguaje simbólico y nostálgico que busca edulcorar el horror. Es un intento burdo —aunque efectivo— de manipular la historia reciente del Perú para legitimar causas ideológicas.

¿Es esto lo que se quiso permitir en el mayor evento editorial del país? La cultura no puede ser excusa para relativizar el dolor de miles de peruanos. Y mucho menos, un escudo para quienes buscan reescribir la historia.

Antes fue el líder terrorista de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, con su libro “De puño y letra”, publicado por Manoalzada Editores. Hoy es la editorial Achawata. Lamentablemente, siempre habrá filoterroristas defendiendo lo indefendible.

Por Juan José Sandoval

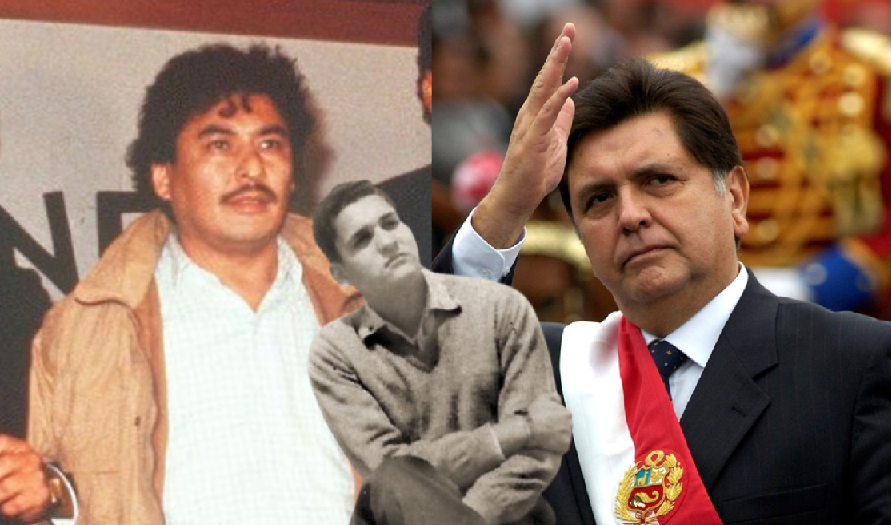

Que decepción que la presencia de intelectuales de talla mundial como Javier Cercas, Ray Loriga, Rosa Montero, la poeta Piedad Bonet o el mega entrañable Copybryce Echenique, pase desapercibido frente a la espinosa polémica por la suspendida presentación del libro de Polay, hijo del líder aprista Víctor Polay Risco, y fundador del grupo terrorista MRTA.

Los defensores de la libertad se han encontrado en una compleja decisión: denunciar una presunta censura contra la editorial Achawata, sería defender a un delincuente que hizo daño a miles de compatriotas. Por lo que la lista de firmantes ha quedado levemente desnutrida, frente a la condena inmediata que nos hizo recordar los crímenes que realizó durante décadas el terrorista Polay.

Es fácil encontrar data sobre lo que hicieron estos traidores de la patria, pero, el facilismo de las redes nos aleja de una opinión argumentada con historia, por lo que se pasa a la descalificación prepotente. Surgen entonces mentalidades con el chip de que a los que piensan distinto se les debe exterminar.

Uno de mis primeros libros, comprados con presupuesto propio, como estudiante universitario, fue en el año 1997, poesía completa de Javier Heraud. Un autor que me llamó la atención desde niño, no porque me gustara desde siempre la literatura, sino porque en el colegio, en primaria, tuve un compañero de carpeta de apellido Heraud. El papá de Diego fue un prestigioso doctor, uno de los pioneros de la medicina deportiva en el país.

Diez años antes de comprarme ese libro, en la primaria, durante una clase de historia, la profesora hablaba de los grandes escritores que había en nuestro país. Entonces mi compañero de aula, Heraud, intervino para decir orgulloso que su tío abuelo fue también un gran escritor peruano. ¿Quién fue tu tío? Preguntó la profesora. Javier Heraud, dijo y recibió de inmediato una respuesta contundente: ¡Ese es un terruco!

El chico Heraud se fue ese día cabizbajo. A la siguiente clase, pidió la palabra para aclarar que su tío abuelo fue poeta y guerrillero, pero cuando murió ya había dejado las armas. Su papá lo apaciguó y lo mandó al colegio con más confianza para responderle a la profesora: Mi tío abuelo no es un terrorista, ¡es un poeta!

A mí se me quedó grabado el nombre y diez años después, un acto irracional me llevó al Congreso de literatura de la U de Lima, donde vi al doctor Heraud en la cola del auditorio. Cuando lo saludé, quise saber por qué un médico estaba en un evento literario, me enteré ahí que tenía dos maestrías en literatura y era un estudioso de la obra de su tío, el poeta Javier Heraud.

Al salir de ese congreso me compre el libro del poeta. Eran otros tiempos, los libros estaban accesibles y las editoriales no se habían frivolizado. No había internet ni influencers.

Hace poco fui de incursión a la FIL con mi causa el Waro, que es un antropólogo que se autodefine como progresista de izquierda. Él fue quien señaló el estand de la editorial Achawata y nos acercamos. Era un espacio con títulos que no había en ninguna parte de la Feria, que ya de por sí es bastante precaria en novedades y actividades.

Para los curiosos que solo vieron el stand por televisión con presencia de policías, debo indicar que había libros sumamente interesantes. Claro, para quien prefiere la oferta de autoayuda, cómo tener un millón de likes y bestsellers de cocina peruana, había otros pasillos. Aquí había anarquismo, Marx, Bakunin. Estaba la biografía de Passolini, cosas bastante reaccionarias y reactivas para un público con pocas intenciones de (auto) crítica.

Algún conservador podría pensar que esta editorial no sólo es la sucursal del infierno, sino también la propagación del cáncer que acaba con nuestro Perú, como el terrorista Polay y su libro.

En la ciudad lila de Lima, unas quinientas personas hicieron fila para esperar una firma de un escritor de novela romántica. Finalmente, la cola se interrumpió porque tenían que cerrar el evento y entonces se apagaron las luces. Al otro día, el autor —un novelista que usa gorrita y bluyins— arremetió en las redes contra la organización del evento. No era una escena del realismo mágico, sino una postal del Perú, país del junco y la chanfaina.

Frente al espectáculo, me pregunto: ¿Cuántos lectores hacen fila para un libro de poesía? ¿Para uno de Juan Ojeda, Juan Ramírez Ruiz o de Enrique Beleván? ¿Cuánta gente conoce en el Perú a Jorge Pimentel, o a Nájar? ¿Cuántos se inscribieron al último taller del

notable poeta Miguel Ildefonso?

En ese sentido, pensar que “la cultura no vende” implica comprender que, en el amplio mercado de ofertas y demandas, sí hay sectores que tienen un público cautivo y que logran, a través de un armatoste mediático, posicionarse entre los lectores. Por ejemplo, las novelas de terror, novela sobre la guerra interna, novela de ciencia ficción o del Plan Lector, logran sostenerse gracias a promociones y diversos impulsos académicos.

Pero la respuesta de fondo no solo es el gusto, sino cómo se estructura el mercado cultural. En La última mitología, el profesor Cass R. Sunstein afirma que los efectos sociales, las redes, son

determinantes para la toma de decisiones. No somos totalmente dueños de nuestro gusto, sino del deseo de pertenecer a un grupo.

¿Acaso esas quinientas personas no son parte de un club especial, así como los lectores de una novela de Watt pad o de Stephen King o los lectores (me incluyo) de Vila-Matas? Pablo Neruda creía que la novela era el bistec de la literatura, mientras que la poesía apenas un bocado. Según Bachelard, hay que tener deseos de leer mucho, de seguir leyendo, de leer siempre.

Por eso mismo conviene tener una dieta diversa y no solo normada por los efectos de la digitalidad. Abra, lector, su menú literario: muchos títulos lo esperan, incluso los que no tienen likes en las redes sociales.

Opinión

El pueblo llegó a Gobierno, pero no al Poder: La lucha histórica del pueblo peruano

Lee la columna de Ramiro Puelles

Por Ramiro Puelles

Durante más de quinientos años, el pueblo peruano ha librado una lucha incansable por conquistar el poder y forjar su propio destino. Desde los días de la colonia, marcados por la masacre y el saqueo de los pueblos originarios, hasta las gestas revolucionarias que desafiaron el yugo extranjero, nuestra historia es un testimonio de resistencia. En el siglo XVI, Manco Inca, desde Vilcabamba, enfrentó a los invasores españoles que se apropiaron de estas tierras. En el siglo XVIII, Túpac Amaru II lideró una rebelión que, aunque terminó en su cruel desmembramiento, encendió una llama de libertad que nunca se apagó. Estas luchas, lejos de doblegar al pueblo, fortalecieron su anhelo de autodeterminación.

La llegada de José de San Martín en 1820 marcó un hito en la lucha por la independencia, pero no todos se unieron a la causa patriota. Muchos, seducidos por el poder del ejército realista, traicionaron la lucha por la libertad, un eco que resuena en quienes, aún hoy, parecen priorizar intereses externos sobre los de la nación. Sin embargo, el pueblo andino, con figuras como Mariano Bellido, un arriero que conocía las rutas de la sierra y la costa hasta Bolivia, y su esposa María Parado de Bellido, quien enfrentó la muerte con un silencio heroico para proteger al ejército patriota, demostró un compromiso inquebrantable. Con la llegada de Simón Bolívar y la victoria en la Batalla de Ayacucho en 1824, sellada en la Pampa de la Quinua, el Perú logró su independencia formal. Pero la victoria militar no se tradujo en poder real para el pueblo. Los descendientes de quienes apoyaron a los realistas, junto a las élites criollas, asumieron el control, relegando a los campesinos y pueblos originarios a la marginación, tildándolos de “iletrados” e incapaces de gobernar.

Por más de dos siglos, la historia del Perú ha sido una lucha desigual. Golpes de Estado, gobiernos militares al servicio de intereses extranjeros y una élite económica que perpetúa el saqueo han marcado nuestro camino. Incluso en el siglo XX, los gobiernos, incluidos los de Ollanta Humala, no lograron romper con este legado de exclusión. Sin embargo, en 2021, el pueblo peruano dio un paso histórico. Contra todo pronóstico, desafiando encuestas manipuladas y una campaña de desprestigio que acusaba de “terruco” a cualquiera que defendiera un cambio, Pedro Castillo, un maestro rural de Cajamarca, ganó las elecciones presidenciales. Este triunfo no fue solo electoral: fue expresión pura de siglos de lucha, un momento en que el pueblo, por primera vez, pareció acercarse al poder.

El 28 de julio de 2021, la juramentación simbólica de Guido Bellido en el premierato enviaba un mensaje claro de reivindicación. La Pampa de la Quinua se convertía, una vez más, en un escenario de victoria para el pueblo, con la gran diferencia de que esta sería una victoria electoral democrática frente a las fuerzas que, por siglos, han intentado someter al pueblo peruano. La elección de Castillo y la designación de Bellido representaron, para muchos, una reivindicación genuina, un logro histórico para un pueblo que, durante quinientos años, ha enfrentado una lucha desigual contra élites, poderes fácticos y traiciones internas.

Sin embargo, este momento de esperanza no estuvo exento de desafíos. La breve gestión de Bellido como premier estuvo marcada por controversias y una feroz oposición que buscó desestabilizar al gobierno desde su inicio. El escudero de un gobierno democrático había caído, y con ello, el inicio del fin se avizoraba. La destitución de Castillo —tras un proceso jurídicamente cuestionable— y el ascenso de Dina Boluarte al poder evidenciaron que el pueblo había llegado al gobierno, pero no al poder. Las élites, apoyadas por sectores mediáticos y económicos, lograron frustrar el proyecto popular, dejando un sabor amargo entre los millones que votaron por un cambio.

Hoy, a cuatro años de la asunción de Castillo y la juramentación de Bellido en la Pampa de la Quinua, la lección es clara: la lucha del pueblo peruano no termina con una victoria electoral. La historia nos enseña que el verdadero poder exige organización, vigilancia y resistencia constante frente a quienes, desde dentro o fuera, buscan perpetuar la exclusión. Este 28 de julio de 2025, en homenaje a los patriotas que han dado su vida por la patria, reafirmamos que no retrocederemos. Nuestra lucha, que comenzó hace más de quinientos años, sigue viva. El pueblo peruano, combativo y grandioso, continuará batallando hasta que el poder que le corresponde por derecho sea verdaderamente suyo.

Opinión

Lima es un caos sobre ruedas

Nadie ordena, nadie fiscaliza y nadie sanciona con rigor. Lima, atrapada en el caos vehicular se hunde en la anarquía del tránsito, donde la imprudencia se normaliza y la ausencia de autoridad convierte cada viaje en una amenaza constante.

Por años, Lima ha convivido con un tránsito caótico, pero en los últimos tiempos la situación ha llegado a niveles alarmantes. La ciudad se ha convertido en una jungla vial, donde la temeridad de muchos conductores, tanto de transporte público como privado, se impone a diario sobre cualquier indicio de orden o respeto a la vida humana.

El más reciente ejemplo trágico ocurrió el miércoles 30 de julio, cuando una cúster de transporte público invadió y colisionó en los carriles exclusivos del Metropolitano, causando la muerte de tres ciudadanos. Sin embargo, lejos de generar una reflexión colectiva o una respuesta contundente de las autoridades, el hecho ha sido absorbido por la rutina de la indiferencia. Especialmente habría que poner la mira de la fiscalización a los choferes de empresas como ‘El Anconero’, ‘El Chosicano’, y ‘El Chino’, entre otras, que continúan sembrando el terror en sus pasajeros debido a sus maniobras temerarias.

Los casos de vehículos invadiendo las vías del Metropolitano son cada vez más frecuentes y atrevidas. A pesar de las advertencias y del historial de accidentes fatales, diversos conductores, incluso policías con vehículos civiles siguen ingresando sin autorización a estas rutas diseñadas para el transporte masivo formal.

La infracción y la imprudencia tampoco es exclusiva del transporte público. Motociclistas, taxistas, autos particulares, e incluso triciclos circulan con total desparpajo por estos carriles. Algunos lo hacen amparados en lunas polarizadas, otros simplemente evaden controles inexistentes. Lo más alarmante es que, hasta vehículos del Estado (sobre todo de la PNP) han sido registrados cometiendo esta misma falta, como si el ejemplo desde el poder no tuviera mayor importancia.

Las motos lineales son otro problema crónico y desatendido. Con una impunidad pasmosa, cientos de motociclistas invaden veredas, se cruzan los semáforos en rojo, conducen en sentido contrario y ponen en riesgo la vida de peatones y conductores por igual. Ellos se han apropiado del espacio público como si les perteneciera, y encima responden agresivamente y orondos cuando alguien osa reclamarles por sus acciones. Y todo ocurre a la vista y paciencia de la Policía de Tránsito, la ATU, la Sutran y la Municipalidad de Lima, entidades que parecen actuar más como espectadores que como autoridades. Nadie pone orden, nadie fiscaliza y nadie sanciona con rigor y mano dura.

Más preocupante aún es que miles de conductores del transporte público con decenas de papeletas continúan circulando sin problema alguno. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) permita esto? ¿Por qué sigue sin implementarse un sistema de depuración real del parque automotor? Lo que Lima necesita con urgencia es una reforma estructural del transporte, pero lo que recibe a cambio son promesas vacías, medidas tibias y una bochornosa confrontación política entre el alcalde de Lima, que más parece estar enfocado en su campaña presidencial y el ministro de Transportes, el acuñista César Sandoval. Mientras estos personajes se lanzan dardos en medios y redes sociales, los limeños arriesgan su vida cada día al abordar un bus o simplemente al cruzar una pista.

La anarquía vial de Lima no es producto del azar. Es la consecuencia directa de años de permisividad, abandono institucional y falta de voluntad política. El tránsito en esta ciudad ya no es solo ineficiente y deplorable, es letal. Y si las autoridades continúan mirando hacia otro lado, el próximo accidente de tránsito ya no será una sorpresa; simplemente será parte de una tragedia anunciada y cotidiana.

Opinión

Corte Interamericana de Derechos Humanos vs. Gobierno peruano

Lee la columna de Leonardo Serrano Zapata

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano suspender de manera inmediata el trámite del proyecto de Ley N° 7549/2023-CR que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa implicados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, por violar tratados internacionales firmados por el Perú, y que busca blindar a militares, policías y comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos.

Durante la ceremonia de graduación de nuevos suboficiales de tercera de la PNP, la presidente Dina Boluarte alzó la voz no como jefa de Estado, sino como jefa de una cruzada peligrosa: la legalización del olvido. La institucionalización de la impunidad. «No somos colonia de nadie, espetó, refiriéndose a la Corte IDH. ¿desde cuándo defender los derechos humanos es un acto de sumisión extranjera? ¿Quién protege al país de un grupo que quiere impunidad pese desatar el terrorismo de estado? También sostuvo: «no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia» no es un acto de firmeza. Es, en realidad, una negación abierta a cumplir tratados internacionales. Llamar «justicia» a lo que claramente es preparar el terreno para que no sea llevada a juicio por las muertes en el sur. El gobierno de Dina Boluarte quiere un país sin memoria.

Como si los desaparecidos de Ayacucho, los ejecutados extrajudicialmente en Barrios Altos, caso por el cual la Corte IDH declaró responsable al Estado peruano por violaciones al derecho a la vida y la integridad personal, o los estudiantes secuestrados en La Cantuta, fueran meros fantasmas que incomodan la escenografía oficial. ¿Quién, en su sano juicio, puede justificar esto sin ruborizarse? Solo la presidente de los amigos, de ese pequeño sector que sostiene su precario gobierno.

El canciller Elmer Schialer, ha dicho que la Corte IDH pretende «abortar un proceso legítimo y constitucional. ¿Legítimo para quién? ¿Para las víctimas o para los victimarios? Cuando el jefe de la diplomacia peruana trata de poner límites a una Corte que solo exige que no se consagre la impunidad, no está defendiendo la soberanía: está defendiendo un blindaje contra quienes deben purgar condena sin excusas ni disculpas disfrazadas. Dice que la Corte «debería esperar a que se promulgue la ley

. ¿Esperar qué? En el Perú durante la época del terrorismo se asesinó estudiantes y se desapareció campesinos, ¿esperar no es también una forma de complicidad?

Por su parte el premier Eduardo Arana ha dicho, sin pestañear, que el Perú «está sometido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que la Corte IDH debería dejar el «activismo». ¿Activismo? El único activismo que hay aquí es el del Congreso y el Ejecutivo por enterrar la memoria. Afirmación tan reveladora como peligrosa. Porque cuando los defensores del poder acusan de activismo a quienes deben velar por los derechos humanos, están confesando que no les gusta cuestionamiento alguno y mucho menos si es contrario a su agenda.

Quieren hacernos creer que el Perú es una víctima de la Corte IDH, como si el verdadero atropello fuera el pronunciamiento internacional y no los desaparecidos, los torturados, los niños ejecutados por balas del Estado. ¿cómo puede un país que no ha cerrado las heridas del terror querer perdonarse a sí mismo? ¿Cómo puede el Gobierno mirar a los ojos a las madres de La Cantuta o de Accomarca y decirles que «la Corte no debe hacer activismo»?

¿Cuál es el rol del gobierno de Dina Boluarte? Se indigna con la Corte IDH por atreverse a pedir que se suspenda su promulgación. No habrá reconciliación real. A eso no se le llama soberanía. Se les llama traición a las víctimas. Recuerde, las víctimas no olvidan presidente Boluarte.

Opinión

El gobierno fallido de Dina Boluarte y la verdad sobre nuestra economía

Lo más hipócrita de este escenario es que la misma clase política que demoniza a China como «comunista» se arrodilla ante sus capitales. Las élites peruanas firmarían tratados con el diablo si les da ganancias, pero luego se llenan la boca hablando de «libertad» y «democracia» mientras el pueblo sigue en la miseria.

Por Jorge Paredes Terry

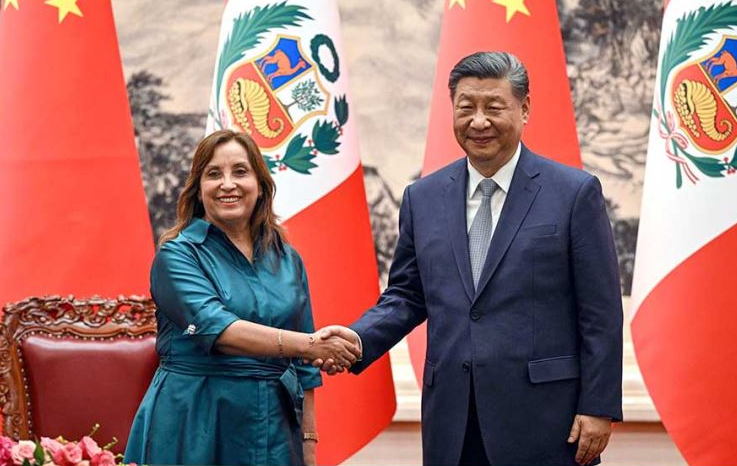

Mientras la usurpadora Dina Boluarte se dedica a señalar a Bolivia y otros países de la región como «Estados fallidos», su miopía política le impide reconocer que, si el Perú aún mantiene cierta estabilidad económica, aunque ficticia y sin beneficio real para las mayoría, es gracias a las inversiones de dos potencias comunistas: China y Vietnam.

Lejos de ser mérito de su gobierno, el supuesto «crecimiento» peruano se sostiene sobre los hombros del gigante rojo asiático, cuyo Partido Comunista (PCCh) ha convertido a nuestro país en otro eslabón de su estrategia global, pero al menos nos evita el colapso total.

Boluarte, en su servilismo hacia la derecha criolla y el imperialismo occidental, olvida que son las empresas estatales comunistas chinas las que hoy extraen nuestros minerales, construyen carreteras y financian megaproyectos, mientras las corporaciones estadounidenses y europeas solo saquean y se van. Si el Perú no es aún un «Estado fallido» como los que ella desprecia, es porque China nos usa como patio trasero extractivista, pero al menos invierte. Mientras tanto, su gobierno no es más que un títere sin visión, incapaz de entender que la única soberanía posible en esta era es la que se negocia con Beijing.

China salva a los «Estados fallidos» que Boluarte desprecia.

La presidenta ignora o finge ignorar, que los mismos países que su círculo político califica de «fracasados» (Bolivia, Venezuela, Cuba) son socios estratégicos de China, y es precisamente el apoyo del PCCh lo que les permite resistir el bloqueo imperialista yanqui y avanzar en proyectos de desarrollo. Bolivia nacionalizó sus recursos, pero es la tecnología y el financiamiento chino lo que le permite industrializar el litio, lamentablemente las malas decisiones del gobierno de Arce que se alejó del plan plurinacional y quiso abrazar las ideas del neoliberalismo, pero ese será tema de otro artículo. Venezuela, a pesar de las sanciones, sigue en pie gracias al petróleo que compra Beijing. Cuba, aunque asfixiada por el embargo, sobrevive con la cooperación médica y comercial china.

¿Y el Perú? Seguimos siendo un enclave primario-exportador, pero es indiscutible que, sin la inversión china, ya estaríamos peor. Las mineras chinas como MMG (Las Bambas) o Chinalco son las que sostienen nuestras exportaciones, mientras el gobierno de Boluarte no hace más que reprimir protestas y servir a los intereses de una élite corrupta.

El doble discurso de la derecha peruana: odian al socialismo, pero aman el dinero chino.

Lo más hipócrita de este escenario es que la misma clase política que demoniza a China como «comunista» se arrodilla ante sus capitales. Las élites peruanas firmarían tratados con el diablo si les da ganancias, pero luego se llenan la boca hablando de «libertad» y «democracia» mientras el pueblo sigue en la miseria.

Si Boluarte tuviera un mínimo de coherencia, en vez de atacar a Cuba o Venezuela, debería besar la bandera roja de las cinco estrellas del gobierno chino, porque es el PCCh el que, con sus préstamos e infraestructura, evita que el Perú caiga en la irrelevancia económica. Claro que China no es una benefactora desinteresada, su modelo es extractivista y neocolonial, pero al menos ofrece más que las potencias occidentales, cuyo único aporte históricamente ha sido saquear, imponer dictaduras y dejar crisis.

Vamos a educar a la fallida de palacio. ¿Hacia dónde va el Perú?

El problema no es China, sino la falta de un proyecto nacional soberano. Mientras Boluarte y su séquito se limitan a administrar la decadencia, otros países de la región incluso aquellos que ella llama «fallidos», negocian con Beijing en mejores términos porque tienen políticas de Estado claras.

Si de verdad queremos salir del subdesarrollo, deberíamos aprender del éxito económico chino: planificación estatal, industrialización y alianzas Sur-Sur. En vez de ser un sirviente del capitalismo salvaje, el Perú debería mirar hacia Beijing y exigir transferencia tecnológica y acuerdos justos, no solo extractivismo.

Pero eso requeriría un gobierno con cerebro y patriotismo, algo que Boluarte y su entorno no tienen. Mientras tanto, seguiremos siendo un Estado semi-fallido, salvado únicamente por la inversión comunista que tanto odian en privado pero de la cual dependen en público.

Que viva China y la solidaridad antiimperialista!

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo