Actualidad

Pamela Mendoza Arpi: “A las mujeres andinas o de barrio se las representa haciendo mofa de su color de piel o de su forma de hablar”

Entrevista: Edwin Cavello Limas

Fotos: Jorge Fernández

Pamela Mendoza Arpi es antropóloga, gestora cultural y actriz, con la película Canción sin nombre, ópera prima de Melina León, llegó hasta el Festival de Cine de Cannes para competir en la Quincena de Realizadores, el filme sorprendió en el festival francés y fue elogiado por la crítica.

Como protagonista en Canción sin nombre, Pamela encarnó a Georgina Condori, joven que sufrió el robo de su bebé recién nacido a fines de los años ochenta, durante el primer gobierno de Alan García. Un drama familiar que surge de una investigación y publicación del periodista Ismael León, padre de la directora del filme.

En esta entrevista con Lima Gris, Pamela Mendoza Arpi, quien también es vecina de Villa María del Triunfo, nos habla sobre su rol protagónico, su experiencia en el proceso creativo, su visita al Festival de Cannes, y recuerda a personajes como César Ramos, la maestra Gaudencia, sus padres y otros vecinos y amigos que la ayudaron en la construcción de Georgina Condori.

¿Alguna vez pensaste en participar en una película?

No. Para Canción sin nombre me dijeron que era un audiovisual, no tenía idea de que fuese una película, luego cuando descubrí de que se trataba de una película, tampoco tenía idea que íbamos a llegar hasta el Festival de Cannes, ni siquiera teníamos idea de que posiblemente nos invitarían al Festival de Cine de Lima; ya que el proyecto fue arriesgado, en blanco y negro, además con una mujer neófita en el medio, donde se estaba luchando los fondos y también estabas trabajando con una actriz bien desconocida.

La historia de Canción sin nombre, es una problemática que incluso esta institucionalizada, me refiero al tráfico de bebés.

Cuando más alejado estas del poder del Estado, me refiero no solo geográficamente, sino también en el idioma, entonces, estas más sujeto al tráfico de tu vida y de tu libertad, ya sea en el robo de bebés, con tu cuerpo o con tu trabajo. Específicamente a lo del tráfico de niños, en los dos años que estaba trabajando en Villa El Salvador, escuchaba a varias señoras, y en especial a las señoras de los setenta y dos comedores populares de Villa El Salvador, me contaban que cuando iban a las postas por su chequeo en medio de los atentados y huelgas, habían personas que ellos identificaban que no eran del barrio, esas personas se les acercaban y las invitaban a atenderse en otro lugar, o a veces era más directos y les decían: señora no me quieres vender a tu bebito. Esos testimonios que yo he recopilado es algo que nosotros en el presente lo conocemos como folclore, como la historia del saca ojos, o como la historia del pishtaco, que es algo de lo que se ha escrito en antropología y sociología.

Para algunos puede sonar a un mito…

Claro se ha mitificado, para ellas ese es el termino de identificar al agresor, y nosotros en nuestra ceguera lo mitificamos, lo folclorizamos y hacemos una alegoría de que así ellos procesan su miedo durante el tiempo del conflicto armado, pero realmente no deseamos sentirnos incomodos y no les otorgamos el crédito, pero resulta que todo eso es verdad. Canción sin nombre es una película que ha logrado bastante, pero espero que también que logre esa incidencia de que las voces de tráfico, este otro terror que también lo han sufrido las mujeres por su condición de maternidad, deje de estar folclorizada y mitificada, y que realmente se escuchen sus voces.

La historia de alguna forma llamó tu atención, ya que el personaje que es Georgina Condori es de Villa María, es decir, una historia que sucede en tu barrio.

Georgina Condori es una joven de veinte años, migrada de Ayacucho, y está haciendo un esfuerzo en negociar su arte, la forma en que se viste, el idioma que habla, por las formas urbanas de hablar español y trabajar en un mercado. Para efectos de la ficción, Georgina es vecina de Villa El Salvador, aunque la verdadera persona a la que le pasó esto es vecina de Villa María del Triunfo, pero más allá de la territorialidad, a ti como vecina o hija de una familia provinciana te permite hacer empatía, así sea de Lima Norte o Lima Este. En la ficción le roban a la niña al nacer, pero en el caso real le arrebataron a la hija cuando estaba más crecidita y era en una cuna.

La película nace por un artículo escrito hace años por el periodista Ismael León, quien es padre de Melina León, de alguna forma esta publicación periodística es el detonante del filme.

Sí. Por lo que me comentaron, Ismael León, papá de Melina trabajó como periodista en La República, y de hecho esta historia que él estuvo investigando, es una de las historias con la que empiezan, él continuó la investigación no solo en el caso de esta mujer, sino también en el caso de cerca de doscientos niños que fueron traficados. Por lo que llegué a saber, el papá de Melina León, tuvo ciertas amenazas políticas y no pudo continuar.

A eso iba con la pregunta anterior que te hice, fue todo un tráfico institucionalizado.

Sí. Fue un tráfico institucionalizado porque la burocracia administrativa para llevar a un niño recién nacido peruano hacia otro país lo permitió, pues esto no habría sido posible sin el consentimiento, conocimiento, protección, el amparo y la legalización de las autoridades del gobierno de Alan García.

Como fue tu proceso para prepararte como actriz, ya que eres una actriz más de calle y de barrio, pero llevar esto frente a cámaras es otra experiencia.

El primer consejo que me dio Melina, es que cuando uno está en espacio abierto, uno tiende a dibujar los gestos con el cuerpo, uno utiliza las manos para amplificar los gestos, porque mi background es todo el espacio público, pero en cámara no, ya que la cámara es cerrada, entonces lo que me dijo ella es que lo hiciera como lo hago yo diariamente. Eso fue lo único que me dijo, y yo me quedé con eso, en el resto ya fui trabajando emociones propias. Hubo un cambio drástico en mi físico, porque cuando comencé a trabajar con Melina, yo tenía veintiséis años, pesaba cuarenta y seis kilos, y tenía que encarnar a una joven de veinte, y que tenga unos ocho meses y medio de embarazo. De alguna forma que tenga el aspecto un poco joven me ayudó. Trabajé un año para ganar diecisiete kilos para el papel del personaje, más allá de eso mi principal reto fue trabajar las emociones y la voz, porque lo que más quería era darle una voz honesta y justa. No quería que suene a caricatura, no quería impostar un acento por nada del mundo.

Todo un sacrificio…

Para mí deconstruir a la Pamela antropóloga que va a la universidad, festivales y que lee libros de antropología, sociología y filosofía, lo que he tenido que hacer en mi cotidiano durante nueve meses es cambiar varias cosas. Una de ellas fue evitar reuniones con compañeros de academia, evitar salidas nocturnas con compañeros del medio cultural o que son activistas, porque solía pasar que cuando ensayábamos con Melina, funcionaba las emociones, la fuerza, los momentos dramáticos, pero a veces se me salía un empero o palabras de antropóloga, y lo trágico era que justo estaba haciendo quinto año de antropología. También cambié mi tema de tesis, así que comencé a trabajar la Cruz de Mayo de mi barrio, y a través de eso me acerqué a las vecinas que cantan en quechua, de hecho, lo sabía, porque iba a comer, porque cocinaban rico, pero no sabía que habían formado un grupo de canto en quechua, entonces, me reunía con ellas, cocinábamos juntas e iba a visitar al cementerio a algunas dirigentes históricas, así empecé a entrar más a la convivencia, algunos lo llaman el método. La convivencia me ayudó a tener un acento más honesto, porque yo no imposto la voz, pero sí se ve que es una joven que está en esta diatriba entre el quechua y el castellano, pero lo otro que tenía que trabajar también fue la memoria, así que viajamos a Puquio, porque no regresaba a la casa de mis abuelos desde que tenía cuatro años. En todo el proceso también tuve momentos muy oscuros, y encima se murió César.

Cierto, César Ramos falleció en enero de 2017.

Sí. Recuerdo que una vez habían venido unos documentalistas de Londres invitados por la hermana de Pauchi Sasaki, y Melina nos citó en un teatro a mí, Lucio y Tomy, y yo llegaba de estar con César, pero llegué muy mal, y Melina me dijo: sigues tú, canta. Me pararon en el escenario y comienzo a cantar, eso fue terrible porque comencé a llorar mal, empecé a tener un ataque, y ellos no sabían si yo estaba actuando, pero la verdad es que en ese momento yo estaba sufriendo.

Mencionaste que te cuidaste mucho de no caricaturizar al personaje. ¿Te molesta ver a estos personajes caricaturizados en la televisión o en el cine?

Lo que pasa es que he crecido viendo películas y también televisión peruana, y en el humor a las mujeres andinas o de barrio se las representa haciendo mofa de su color de piel, de la forma de hablar, de cómo nos peinamos, y estamos tan atravesamos por esas imágenes, que cuando queremos hacerlo o llevarlo a escena sale eso, yo lo he visto incluso haciendo teatro de barrio, no solo en el cine. Todo esto que he visto me dolía, y digo cuántas cosas más tienes que pasar para que dejemos de ofender la propia representación de nuestras madres y de nuestros mayores, entonces, no quería hacer eso, más allá de que yo lo detecte, sentí que por haber crecido mirando JB o la televisión de la dictadura o el cine de esos tiempos, yo sentía que también era parte del problema, es decir, he sido criada con esa lógica, es por eso que lo tenía tan internalizado que quería esforzarme para no entregar eso.

Sobre el tráfico de bebés, de repente tuviste como referente algunos casos que sucedió en Sudamérica, como lo ocurrido en Argentina en la dictadura de Videla, y la lucha las abuelas de Plaza de Mayo.

Escuchado bastante sobre las abuelas de Plaza de Mayo, también he escuchado juicios y de la forma en como ellas se organizan. Hace poco me escribió una de las abuelas para decirme que están llevando el caso a la ONU. Me dijo que ella vio la película y me felicitó por mi trabajo que la conmovió bastante, ella espera que la película se puede estrenar en mayo en Argentina, y que ellas puedan acompañar el estreno. La verdad que eso no es solamente parte de un territorio, cuando tuve la oportunidad de ir a Francia conocí a un joven de Haití, él se había enterado de la película y me dijo que en su país también está pasando eso. La verdad que eso me conmovió bastante, porque en Cannes encuentras a personas que pueden pagar y pueden ir, pero que un joven que faja trabajando en Francia más de veinte horas, y te diga que se va esmerar por ir a ver tu película, en realidad es una empatía nivel dios, muy conmovedor. Creo que ese fue el recuerdo más bonito de Cannes.

¿Personalmente que ha significado para ti llegar al Festival de Cannes?

He tratado de mantenerme bien tranquila y bien humilde para decir cosas sensatas (risas). Allá nos hemos encontrado con la comunidad de peruanos en Niza, que fueron los primeritos que nos recibieron. Igual te encuentras con historias de personas que han llegado hasta esa zona escapando del terror del conflicto interno. Hemos cantado, hemos comido, hemos bailado, y luego llegamos a Cannes. Allí era todo diferente, fue como estar en una película de ficción, nunca había visto tanto lujo en mi vida, me resultaba un poco grosero, es que realmente había un lujo que muchas veces me preguntaba dónde carajos estoy. Pero interactuando con las personas me di cuenta que Quincena de realizadores, es como un festival bien combativo. Hay mucho cine que está tomando esa ruta de apostar por actores o actrices de formación no tradicional, me encontré con pares de formación a la mía que son de Afganistán, India y Kenia.

Una fuerte variedad cultural.

Una vez estábamos en un coctel y una amiga de Perú me había prestado un blin blin con una cosa que parecía una cabeza de Chavín de Huantar, y del baño salió una chica que tenía algo parecido, pero era de África y ella me vio y las dos nos juntamos, hicimos que se dieran besitos (risas).

Son culturas que se encuentran.

Sí, eso fue bonito, son culturas que somos conscientes de nuestra subalternidad y de nuestra exclusión, y nos encontramos y hablamos de cine y de procesos. La directora de Afganistán Shahrbanoo Sadat, me decía: mi película ha llegado hasta acá, pero yo no voy a tener la oportunidad de difundirla en mi país, por el momento estamos vetados, no tenemos cine comercial. Conocer a Sadat me hizo entrar en otro momento de poder, ella tiene su amigo que escribió sobre el proceso de Afganistán en un diario, y me dijo que de ese diario va a hacer cinco películas. Ya hizo dos, y las dos han llegado al Festival de Cannes. O sea, nosotros también podemos hacer eso en Perú.

En Canción sin nombre cantas en quechua, pero fue todo un debate para llegar al producto final.

La película se llama Canción sin nombre, y lo que a mí más me tenía tensa es que el protagónico es una cantante y canta en quechua, entonces, mi mamá durante toda mi vida me hizo desaprender el quechua, ella sí ponía su casete y cantaba puquiales, pero no quería que mis hermanos y yo cantemos. Me contaron que cuando tenía cuatro años empezaba a cantar, hablar e insultar en quechua, y mi mamá se molestaba y me resondraba. Más bien el tono de voz que yo tengo, es un tono de voz impuesto, y eso es por toda una historia bien tensa en mi niñez y adolescencia, es un tono que suena académico y chica de universidad, pero para la película tenía que recordar todo eso. En mi batería de canciones tenía varias canciones de puquiales, que es lo que yo he crecido escuchando como Expreso Puquio, Sirena Paccha sirena, pero de ahí cantarlas con esa voz aguda y andina, ese era el reto. Yo me estaba preparando con un profesor de conservatorio, su forma de enseñarme era como para ópera, y me hacía sacar unos sonidos bien agudos, pero lo que me intimidaba es que él me estaba preparando como para un concierto. Yo me sentía más cómoda cuando andaba con la maestra Gaudencia, y el maestro Primitivo los domingos me decía: doña Pamela vamos al club tres regiones, tengo fiesta sarhuina de Navidad. Ahí me encontraba con la maestra Gaudencia, y le pregunté, cómo hacía para cantar, porque mi profesor me decía que dos horas antes no tengo que tomar nada. ¿qué?, con tu chela nomas, me decía la maestra Gaudencia, y nos poníamos a cantar.

¿Es cierto que la canción de la película la tuvieron que cambiar por una observación tuya?

Sí, pero no fue por el cuerpo de la canción, sino porque la canción inicial se llamaba mamaquilla y no era de Perú, sino de Ecuador, y sonaba un poco Novo Andino, fue algo que lo colocaron por mientras, porque tampoco Melina estaba convencida, pero sucede que yo me había percatado que eso no era quechua ayacuchano, y me decían que tratará de identificar qué tipo de quechua era, y ese quechua no lo había escuchado en Cusco ni Ayacucho, de repente es quechua de Cañaris decía, entonces, se lo hice escuchar a mi mamá y me decía que eso no era quechua. Luego viajé con una amiga a Ecuador para presentar una ponencia, ahí me di cuenta que al apellido Quispe lo leían como Qshispe, ahí di cuenta que en Ecuador pronuncian más el shi, entonces lo busqué en Youtube y era una canción de Ecuador. Y si la película va a provincia la gente se iba dar cuenta.

Fue una observación importante para la película, ya que son detalles que importan.

Sí, y luego de eso hubo una respuesta rápida, porque producción ubica al maestro Mario que es de Apurímac, y él viene con esta canción de arrullo Punulla Waway, que es anónima, que es una canción de Apurímac y cien por ciento sureño.

¿Qué tal fue la experiencia de trabajar con Melina León?

A mí lo que me encanta de trabajar con Melina es que ella es bien capa para proponer una idea, pero sobre la idea potenciarla con el aporte de los demás, ella tiene un oído bien activo de escuchar a los demás, además es muy observadora, y creo que todo eso ha funcionado para el guion, porque ni siquiera el guion fue lo que es la película. Uno a veces por ego, y con diez años de trabajo del guion, ha podido decir que esa es su idea y nadie se lo cambia, pero no, en los dos o tres años que ha estado en el Perú ha visto todo el cambio. Creo que la genialidad de Melina está en poder dialogar su propuesta con los demás y rápidamente incorporar lo que funciona para trabajar en colectivo, sea o no lejano para ella, finalmente la película termina siendo un diálogo. Ella se esmera bastante realmente por darle esta estética bien prolija. Lo que me gusta es que Melina ve la forma de dignificar la imagen de nuestro espacio en el cine. Ella se esfuerza bastante por los contrastes, los colores, por encontrar un buen fotógrafo como Inti Briones, y por sentarlo a Inti y a Carlos Ormeño, para que participen de las conversaciones. Creo que eso es un poco la genialidad de Melina.

Una cosa es que desarrolles tu personaje y otra es verte en pantalla ¿qué te pareció el trabajo de Inti Briones?

Cuando estábamos a punto de grabar y se empezó a escuchar entre reuniones el nombre de Inti Briones, yo veía que todo el mundo ponía cara de asombro, y yo decía ¿quién será Inti Briones?, no lo conozco ni en pelea de gallos (risas). Yo normal, pero eso sí, con la actitud respetuosa y humilde para cualquiera, sea un extra o sea Inti Briones. Antes de profesional, Inti Briones es un ser humano bien humilde, es una persona muy generosa. Más allá de la trayectoria que tengas, yo valoro mucho eso de las personas con las que trabajo. Me he sentido muy cómoda y protegida al trabajar con Inti. A veces ponía marcaciones Inti, y me decía párate acá. También me decía: tú eres una actriz de primeras tomas. Yo no sabía si eso viniendo de él era bueno o malo, después me enteré que era bueno. A veces Melina le decía: pero no quieres otra toma. No ya es suficiente. Pero solo hemos hecho una. Ya es suficiente, vamos para la siguiente escena. Melina se preocupaba, pero Inti le decía que confíe. Las tomas por la cual su trabajo ha sido alabado en Cannes, son tomas que grabamos a las tres de la mañana en Ventanilla con una neblina horrible, y encima el lente de la cámara se empañaba.

¿Qué opinas de Magaly Solier como actriz?

Eso me han preguntado mucho, también de la actriz mexicana Yalitza Aparicio, ya que no venimos de espacios académicos, pero que hemos tenido toda la pasión por construir personajes honestos. Para mí ellas siempre van a ser un referente, y en ese sentido Magaly Solier, Rosa Morffino de Juliana, mi compañero Miguel Salvador de Mapacho son un gran referente, ya que han abierto espacios para actrices y actores de mi condición. Me gusta bastante el trabajo de Magaly Solier, ella tiene esta herramienta que es el canto y, además, su primer idioma es el quechua.

Hablemos sobre el aporte de la mujer con el sentido feminista que ahora se tiene.

Creo que el feminismo es necesario sí, porque te ayuda a tener una mirada en aquellas situaciones de desigualdad en donde no había tantas voces ni participación de mujeres. Más allá de eso creo que las historias o las narrativas ya sea que del feminismo o de otra tendencia de lucha social, a veces tienden a forzarse mucho para encajar o tributarse a eso, creo que no hay que sacrificar tanto las creaciones. Es necesario tenerlo como lente, pero las creaciones tienen que tomar su propio rumbo. Como Canción sin nombre, que sin proponérselo termina siendo una película política, y cuestionadora, entonces, Melina, Inti, yo o los que participamos, tenemos ya como principio moral, y son principios que rigen nuestra vida. Por ejemplo, Inti con las personas que ha trabajado en el tema de la foto han sido mujeres. Tú te das cuenta de eso, está bien para tu método de trabajo, pero no hay que forzarlo porque también se nota.

¿Cómo ves la evolución del cine peruano este año?

En el 23 Festival de Lima he visto que hubo varios favoritos como La bronca y La revolución y la Tierra, tuve la oportunidad de ver La bronca, pero no La revolución y la Tierra. Creo que esto también es que la producción nacional haya mejorado, tiene que ver un poco con el tema de que hay una institución como DAFO, que entrega estímulos económicos, y eso ayuda de alguna forma tener un aliento económico para conseguir herramientas y grabar. Pero debe existir más apertura, pero no solo para un tipo de cine, sino también para el cine comunitario. Por ejemplo, en Ayacucho hay mucha producción de cine.

Eso ocurrirá cuando llegue el día que tengamos una Ley de cine en el Perú.

Sí pues, no tenemos una ley de cine. Ojalá llegue el día, pero por ahora podemos lucharla.

Ahora qué se viene después de Canción sin nombre y haber es el Festival de Cannes.

Comenté a varias personas que me gustaría escribir guiones, como soy antropóloga y he tenido esta primera experiencia en cine me gustaría hacer guiones. De hecho, con Melina estamos empezando un proyecto de un guion, vamos a viajar a un festival de cine de Brasil. También estoy por conocer a alguien muy especial, es un proyecto en el extranjero, espero poder obtener el personaje, es como una especie de Micaela Bastidas, pero de otra parte de Latinoamérica.

¿Qué le dices a los niños que desde ahora te van a tener como un referente?

Que hay más opciones, estamos de repente viviendo una cultura de la mototaxi que está bien, del teatro en el barrio, pero siempre tenemos que buscar más. Si las cosas no funcionan podemos provocarnos e ir por más, tenemos que esmerarnos. No quiero caer en ese cliché de busca tu sueño. Mira, yo, por ejemplo, admiro mucho a Óscar Catacora y a Palito Ortega, conozco a muchos amigos que hacen grandes guiones, también compañeros que hacen lindas obras de teatro en Villa María y Villa El Salvador.

Regresarás a trabajar con los niños y jóvenes del barrio.

Estoy trabajando ahora con Cuchimilco con una amiga, y tengo también un amigo que me dijo para hacer una obra en Villa El Salvador, ahorita está en un taller con niños, voy a esperar que termine el colegio, y en verano veré si hacemos esta obra.

NOTA:

Canción sin nombre es la cinta peruana más premiada del 2019, y con este impresionante bagaje se alista para su presentación en las salas de cine de nuestro país: se estrenará a nivel nacional el 26 marzo de 2020.

(Entrevista publicada en la revista impresa Lima Gris N° 18)

Trailer de la película.

Actualidad

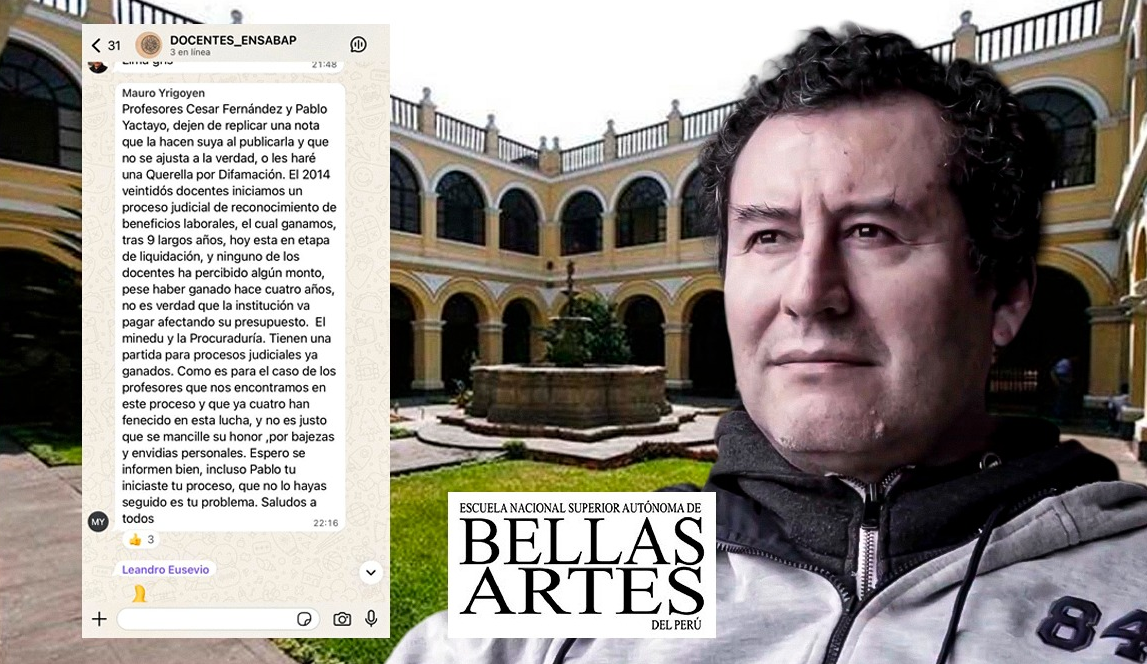

Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística

Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran

Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.

«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.

Actualidad

Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

Actualidad

El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel

Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.

Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.

No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.

Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.

¿Un viaje de “interés nacional”?

Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.

La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.

También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.

Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?

Un distrito que espera soluciones

Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.

La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.

Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.

El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.

Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.

¿Turismo disfrazado de gestión?

El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.

El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.

¿Una nueva tendencia en la política local?

Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.

En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.

En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?

Actualidad

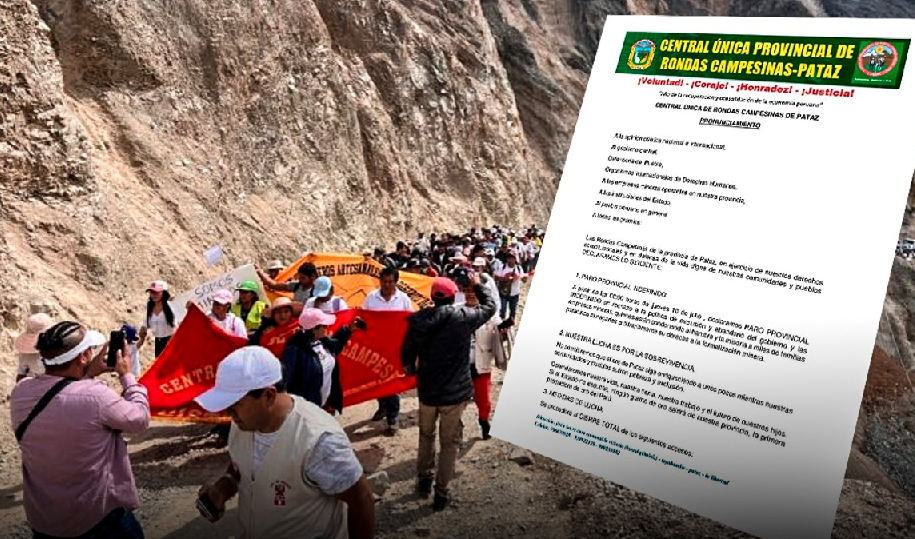

Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.

- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.

- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

Actualidad

Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

Actualidad

Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

Actualidad

Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

Actualidad

Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo