Literatura

Mario Vargas Llosa: Los vientos

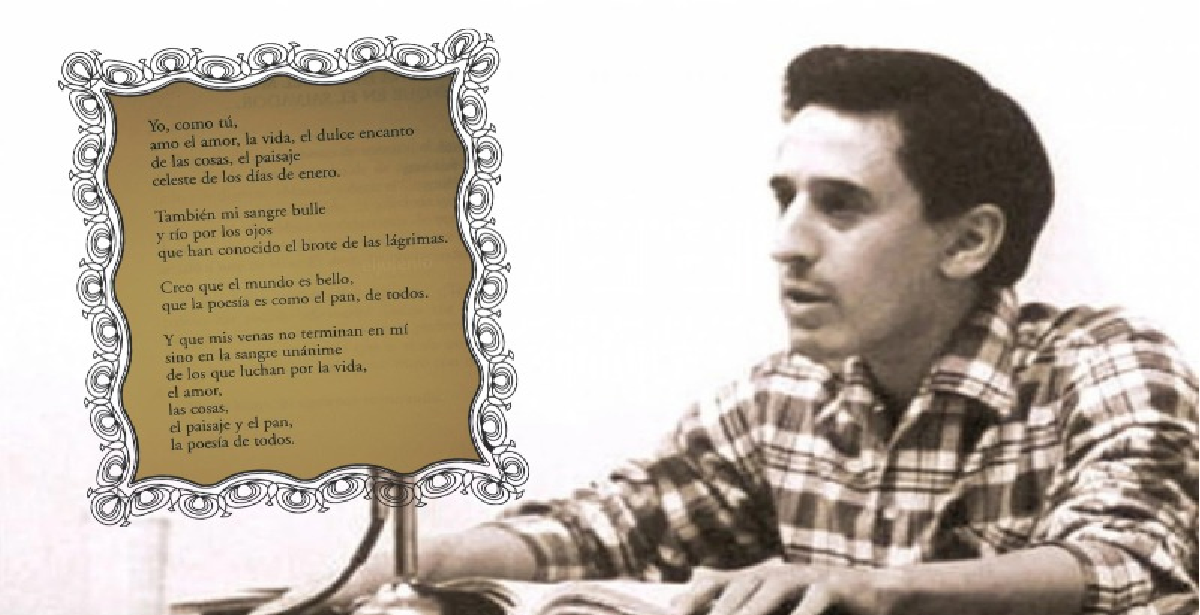

Un cuento de Mario Vargas Llosa que revela algunos pensamientos de un hombre que abandonó a su esposa por una mujer frívola: «Todas las noches desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonarla por una mujer que no valía la pena…»

Un cuento de Mario Vargas Llosa

Fui a la manifestación por la clausura de los cines Ideal, en la Plaza de Jacinto Benavente y, apenas acababa de comenzar, me sobrevino uno de esos vientos intempestivos que ahora me asaltan con frecuencia. Pero nadie se dio cuenta a mi alrededor. Lamenté haber ido porque éramos apenas cuatro gatos y casi todos unas ruinas humanas como yo. A ningún joven madrileño le importa que desaparezcan los últimos cines de Madrid; jamás ponían los pies en ellos, se habían acostumbrado desde niños a ver las películas que ordenaban –si se puede llamar películas a esas imágenes que divierten a las nuevas generaciones– en las pantallas de sus ordenadores, sus tabletas electrónicas y móviles.

Osorio, posando de optimista, dice que ahora que han desaparecido los cines tendré que habituarme a ver películas en las pantallas pequeñas. Pero no lo haré; también en esto seguiré fiel a mis viejas aficiones. He vivido demasiado para importarme que me digan fósil, ludita o, como me llama Osorio haciendo ascos, “irredento conservador”. Lo soy y lo seguiré siendo mientras el cuerpo aguante (no creo, dicho sea de paso, que por mucho tiempo más). Vaya, otro viento; pero tampoco nadie lo ha notado, a juzgar por la indiferencia de las caras que me rodean.

Osorio debe de ser el último amigo que me queda. Nos llamamos todos los días, a ver si seguimos vivos. “Buenos días. ¿Qué tal? ¿En pie, todavía?” “Por lo visto, sí, me parece al menos.” “¿Nos vemos más tarde, para el cafecito?” “Oqui doqui.” No sé cuándo nos conocimos; no, en todo caso, desde la juventud. Esa legañosa ciénaga que es mi memoria me dice que hace solo unos veinte o treinta años. Yo sé que fui periodista de joven; Osorio dice que enseñó filosofía en los colegios, pero no estoy nada seguro de que haya sido profesor y menos de filosofía, porque sabe muy poco de esos temas. Por ejemplo, nunca leyó a Pascal, que a mí me gusta mucho. Tal vez se haya olvidado qué cosa fue en la vida y tiene la memoria tan en ruinas como yo; que trate de engañarme y engañarse inventándose un pasado. Le asiste todo el derecho del mundo, por lo demás. Nuestro acuerdo es llamarnos todas las mañanas para saber si alguno de los dos se despidió de este mundo en el sueño y dar parte a la autoridad a fin de que nos incineren y desaparezcamos del todo.

“Se cerraron los últimos cines, pero han abierto una nueva librería”, me levantó el ánimo Osorio cuando terminó la triste manifestación de despedida a los Ideal. “Ya hay cuatro, ahora, en Madrid. No te quejarás. ¡Cuatro librerías! ¡Más que en París y en Londres, te lo aseguro! ¡Créeme! ¡Todo un lujo!”

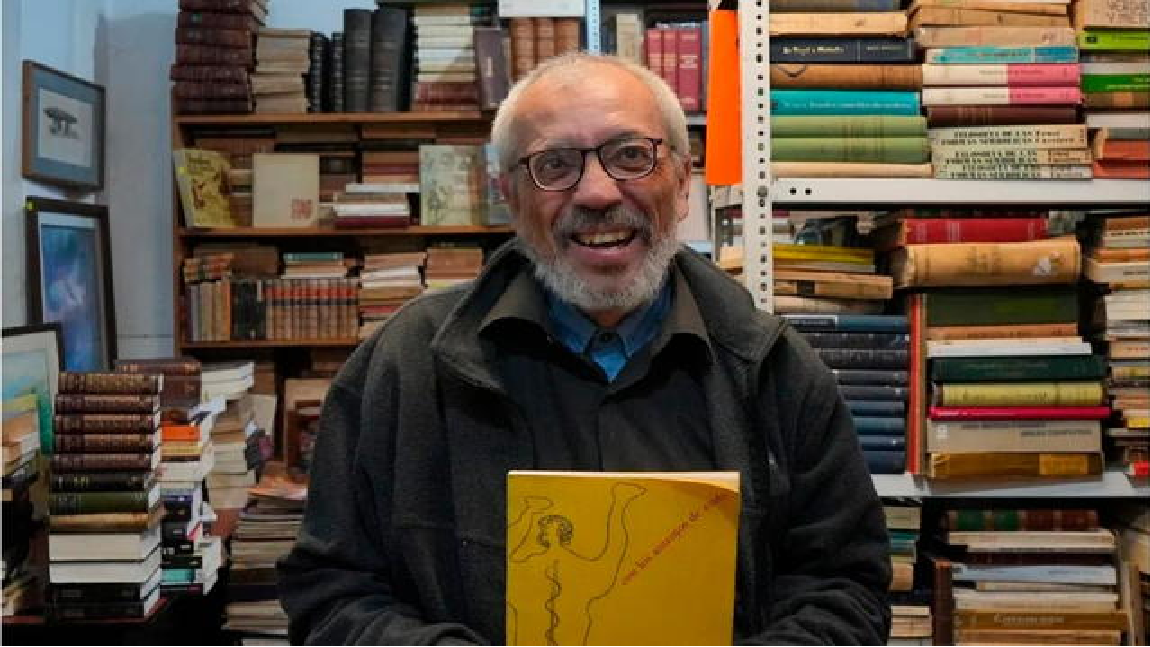

Un cuento más, producto del patológico optimismo de Osorio. Lo que él llama “librería” es uno de esos simulacros que nos rodean, una de esas luciérnagas que en la noche se prenden y se apagan casi al mismo tiempo. La supuesta librería –ayer o antes de ayer fuimos a verla– era la biblioteca de un vejete de Malasaña que ha puesto en venta sus existencias antes de partir al otro mundo, una colección variopinta de libracos mal conservados que el puñado de personas que estaba allí cuando Osorio y yo entramos a echar un vistazo hojeaba y manoseaba antes de devolverlos a los polvorientos estantes. Solo compré un librito de Azorín que no conocía, una recopilación de artículos sobre literatura argentina, el Martín Fierro principalmente, que me costó pocos centavos. Y, por supuesto, en la librería del vejete tuve un viento que no pude disimular. Nadie le dio importancia, salvo Osorio, por supuesto, que sonrió con una de sus sonrisas luciferinas y movió por un instante, disgustado, las aletas de su nariz.

No encontré ninguna de esas novelitas viejas que me gustan ahora. Desde que se generalizó la costumbre de leer novelas encargadas al ordenador renuncié a leer las que se producen –sería ridículo decir “escriben”– en nuestros días. Cuando se inventó el sistema, parecía una diversión más, de las tantas que aparecen cada día, y que duraría lo que las modas pasajeras. Quién iba a tomar en serio una novela fabricada por un ordenador de acuerdo a las instrucciones del cliente: “Quiero una historia que ocurra en el siglo XIX, con duelos, amores trágicos, bastante sexo, un enano, una perrita King Charles Cavalier y un cura pederasta.” Como quien encarga una hamburguesa o un perrito caliente, con mostaza y mucha salsa de tomate. Pero la moda prendió, se quedó y ahora la gente –la poca que lee– solo lee las novelas que encarga a sus esqueletos de metal o de plástico. Ya no se puede decir que haya novelistas; mejor dicho, todos nos hemos vuelto novelistas. Aunque también esto es falso. El único novelista que queda vivo y pataleando en este planeta es el ordenador. Por eso, los lectores aferrados a la tradición, a la novela de verdad, la de Cervantes, Tolstói, Virginia Woolf o Faulkner, no tenemos más remedio que leer a los novelistas muertos y olvidarnos de los vivos.

Esa falsa librería de Malasaña durará lo que tarden en venderse las vejeces que se agolpan en sus estantes, si es que antes no prospera la campaña para que el Estado expropie todos los papeles impresos de cualquier orden y los incinere, a fin de evitar las supuestas bacterias nocivas para la salud con que los militantes de esa odiosa campaña Paper free society! nos martillan la vista y los oídos desde hace buen tiempo. Por supuesto que yo no les creo, por más que haya tantos científicos, algún nobel entre ellos, que dicen haber comprobado tras muchas pruebas de laboratorio que la combinación de papel y tinta impresa es tan maligna como la del tabaco y el papel cuando los cigarrillos existían y mataban a generaciones de fumadores de cáncer de garganta y pulmón. Yo creo que se trata de otra moda, una manera de divertirse para tanto ocioso que anda suelto. Me temo que al final ellos terminen por ganar la partida y que, al igual que Singapur, la primera ciudad paper free del mundo, también España y Europa entera acaben carbonizando sus libros, bibliotecas y hemerotecas privadas y públicas.

“Qué te importa que las quemen”, me dice Osorio, siempre defendiendo lo que él cree la vanguardia política de nuestro tiempo, “si todos esos libros, revistas y periódicos están ya digitalizados y los puedes consultar cómoda y asépticamente en las pantallas de tu propia casa”. Por lo pronto, no tengo “una casa” sino un cuartito diminuto con su baño, y, en segundo lugar, mi ordenador es casi tan pequeñito como un libro antiguo. Su argumento no vale para mí. Además, no creo que él crea lo que me dice. Lo hace por fastidiarme. Claro que, si no fuera así, nos aburriríamos mucho.

Osorio afirma que él no tiene nostalgia alguna de esos remotos años en que mucha gente, como yo, iba a leer a bibliotecas. En cambio, yo sí. Me gustaba la atmósfera tranquila y algo conventual de la Biblioteca Nacional del Paseo de Recoletos, el silencio religioso de sus salones de lectura, la secreta complicidad entre los que estábamos allí, en nuestras carpetas, leyendo al resplandor de las lamparitas de luz azulada. Cuando la Biblioteca Nacional de España cerró sus puertas también hubo una manifestación, pero, a diferencia de la de hoy, allí sí acudió bastante gente. La tristeza por la desaparición de esa institución parecía compartida por todos los presentes, en los ojos de algunos de los cuales juro que vi lágrimas. En Madrid aquella despedida fue pacífica. No así en París, donde el día que cerraron la Biblioteca Nacional la protesta fue violenta, con incendio y hasta muertos y heridos, creo.

Es verdad que todo lo que había en ese gran caserón de Recoletos está ahora digitalizado, al alcance de cualquier pantalla. Pero, para gentes como yo, de otra época, la vida sin librerías, sin bibliotecas y sin cinemas es una vida sin alma. Si eso es el progreso, que se lo guarden donde el sol no les alumbre. “Eres un pterodáctilo, un dinosaurio, un antediluviano”, me dice Osorio. No es imposible que tenga razón.

Que yo sepa, Osorio nunca tuvo familia. Tendría padres, sí, pero no se acuerda de ellos, ni de si tuvo hermanos, y asegura definitivamente que nunca estuvo casado. Yo, en cambio, me acuerdo apenas de mis padres, con los que, creo, nunca me llevé bien, y no sé si tuve hermanos o no; en todo caso se han borrado de mi mente. Pero, en cambio, de Carmencita, mi mujer por muchos años, me acuerdo muy bien. Solo que no hablo con Osorio nunca de ella. Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonarla pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena. Ella nunca me perdonó, por supuesto, jamás pude amistarme con ella, y, para colmo, Carmencita se casó con Roberto Sanabria, mi mejor amigo hasta entonces. Es el único episodio de mi remoto pasado que mi memoria no ha olvidado y que me atormenta todavía. Todas las noches, antes de dormir, pienso en Carmencita y le pido perdón. Ella no lo sabe, por supuesto, a no ser que haya otra vida después de esta y los muertos se entretengan espiándonos a los vivos. Nunca más volví a verla, y solo muchos años después de ocurrido me enteré del accidente en el que había perdido la vida. Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita; volverá a mi memoria, sin duda, aunque, si no volviera, tampoco me importaría. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz.

No es cierto que sea un pterodáctilo. No lo soy en muchos sentidos, en todo caso. Reconozco que, en muchos aspectos, el mundo de hoy es mejor que el de mi juventud. Hay menos pobreza que antes, por ejemplo, y eso es una gran cosa. Las estadísticas dicen que las clases medias son el ochenta por ciento de la humanidad. Un gran logro, sin duda, ojalá sea cierto. Pero que todavía quede una quinta o sexta parte de pobres y de miserables quiere decir que aún estamos lejos de haber erradicado la pobreza de este planeta. Derrotar al cáncer y al sida parecía imposible y los científicos lo han conseguido. Yo sobreviví a un cáncer de la sangre, sin ir más lejos. Tampoco imaginamos nunca que fuera tan común que las gentes llegaran a vivir cien años, y, sin embargo, ahí estamos buen número de bípedos para demostrar que no era inalcanzable. Y, sobre todo, que hombres y mujeres pudiéramos durar tanto conservando la lucidez y disfrutando de la vida, incluido el sexo. No hablo por mí, claro, pero mucha gente que debe de tener mi edad, más o menos, disfruta todavía haciendo el amor, aunque yo no forme parte de ella. En cuanto a la libertad, creo, hoy día –mañana puedo haber cambiado de opinión–, que ha desaparecido enteramente de nuestras vidas. Este es un motivo de permanentes discusiones con Osorio. Él cree –lo dice al menos– que somos más libres que nunca y se escandaliza cuando yo sostengo que este es un mundo de esclavos contentos y sometidos. Eso sí, a veces, sobre todo cuando está de mal humor, me da la razón.

Estaba pensando en todo aquello –Osorio, los cines desaparecidos, los jóvenes con sus ordenadores portátiles–, cuando sentí algo extraño en la cabeza, algo que pasó luego a recorrerme todo el cuerpo, como un escalofrío. Era una sensación extraña. Me palpé de manera disimulada y tuve la impresión de que nada me había ocurrido ni en la cabeza ni en el cuerpo. ¿Qué había sido aquello entonces? Y, por primera vez y con creciente angustia, comprendí exactamente lo que me había pasado: no sabía cómo volver a mi casa. Había olvidado la dirección. Muchas veces había pensado apuntarla en un papelito que llevaría en todas mis salidas, pero nunca lo hice. Ahora me ocurría algo peor: también había olvidado qué calles tomar para volver a mi casa, es decir, a mi cuartito con su baño. Miré con angustia a mi alrededor: la gente que había acudido a la manifestación de protesta por el cierre de los Ideal ya se había retirado. Osorio había partido entre los primeros, alegando que tenía que llevar unos papeles a no sé qué ministerio. Estaba, pues, solo en aquel rinconcito de la Plaza Benavente, aunque rodeado de gente, automóviles, buses y camiones. No tenía noción alguna de qué dirección tomar. Llevaba mucho rato soltando vientos, como siempre que me pongo nervioso. Disimulando, como si la turbación que sentía pudiera ser advertida por la rala gente que pasaba, me acerqué a la esquina y observé atentamente el letrero que colgaba en lo alto de la pared: Plaza Jacinto Benavente. No me decía nada, por supuesto, aunque sabía que si rebuscaba en mi memoria aquel nombre se me iría revelando poco a poco, encendiéndose como un foco de luz. Siempre disimulando, di una vuelta a la plaza, escrutando los nombres de las calles. Solo sentí un pequeño estremecimiento cuando leí Plaza del Ángel, que, estaba seguro, conocía y me decía algo, aunque no sabía qué. Finalmente, cuando hice el círculo completo, me senté en una banca, tratando de serenarme. Porque estaba muy asustado. Nunca me había sucedido algo así. Y en maldita hora el amigo Osorio me había dejado allí, solo y olvidado –¿cómo se llamaba mi amigo? Osorio, sí–, hasta de mi propio nombre me olvido a veces; tratando de recordarlo y soltando vientos, vaya huevón. ¿Cómo olería mi rededor? Porque el olfato es algo que yo he perdido hace tiempo. Mejor echarme a caminar, tal vez moviéndome volverían los recuerdos. Sí, sí, volverían a medida que fuera cambiando de lugar y recuperando la serenidad.

Elegí una calle llamada Carretas, que era de bajada. Tenía la sensación, casi la certeza, de que mi casa no estaba lejos. No había tardado mucho esa mañana caminando hasta el lugar de la manifestación. Media hora cuando más, quizá menos, tal vez solo quince o veinte minutos. O sea, nada. Caminaba muy despacio para no tropezar y caerme. Mientras, recordaba cosas y personas, seguramente la dirección de la casa volvería. Poquito a poco irían apareciendo en mi cabeza las calles que me separaban del cuartito lleno de libros y papeles, y del bañito donde hacía pipí, cagaba, me afeitaba, duchaba y peinaba mis pocos pelos todos los días, antes de salir a caminar y tomar aquel cafecito conversando con Osorio.

Sin embargo, no reconocía nada ni a nadie, y menos las calles en que me paraba a leer los nombres en todas las esquinas. Otro viento, más bien largo y ruidoso. ¿Por qué tenía tantos? Porque estaba nervioso, siempre me ocurre. Cuando recordara mi dirección, me tranquilizaría. Llegué por fin a una plaza: la Puerta del Sol. Tuve la sensación de que ese lugar, donde había mucha gente y además placas, un reloj, banderas, policías y entradas y salidas del metro, tenía que ser importante. Pero no reconocía nada. Y para qué preguntar a nadie. ¿Qué podía preguntar? No tenía un solo papel encima; lo más probable es que, al verme confuso, llamaran a la policía y que esta me llevara a una comisaría. Mientras averiguaban quién era y dónde vivía me meterían en un calabozo. Y yo tenía la seguridad de que no saldría vivo de allí. Sentí un escalofrío que me hizo temblar de nuevo de la cabeza a los pies. Mejor detenerme a descansar un rato y luego seguir caminando, despacio, a ver si con el movimiento de mi cuerpo volvía la memoria a mi cabeza y por lo menos recordaba el nombre de la calle de mi casa. Allí tenía que subir una larga escalera de varios pisos, por lo menos de eso me acordaba.

Como en la Puerta del Sol no había bancas, me había sentado, al igual que un grupo de jóvenes de ambos sexos, en el bordillo de una fuente. Recibíamos de tanto en tanto unas gotas de agua en la cabeza y los hombros. Me sentía algo cansado, pero mi mente seguía muy activa tratando de recordar la dirección de mi casa. Una vez más revolví los ojos en redondo. ¿Había venido por aquí? Seguramente, aunque no lo recordaba. ¿Era la primera vez que tenía una pérdida de memoria tan seria? Probablemente. Ni siquiera me acordaba de eso, tampoco.

Vi que las muchachas y muchachos con los que compartía la fuente se levantaban, tapándose las narices y lanzándome miradas reprobadoras. “He soltado un viento”, pensé. Y ni siquiera me había dado cuenta. ¿Cuánto hacía que perdí el olfato? Muchos años. Me levanté también. Me dolía un poco la espalda y di una vuelta a la Puerta del Sol, caminando despacio. Vagamente tenía la impresión de haber estado aquí en la mañana temprano, sin que hubiera tanta gente como ahora, pero la memoria no me decía nada sobre qué calle tomar para regresar a la casa. Y de la Puerta del Sol salían muchas calles, en todas las direcciones de Madrid. El sol estaba muy alto en el cielo y debía ser pasado el mediodía.

Es verdad que todo lo que había en el caserón de Recoletos está ahora digitalizado, al alcance de cualquier pantalla. Pero, para mí, de otra época, la vida sin bibliotecas es una vida muerta. Y en ese mismo momento –había dado ya, siempre caminando despacito, una vuelta a la Puerta del Sol– tuve la seguridad de que la calle del Arenal, que tenía al frente, me llevaría en la dirección de mi casa. El corazón me palpitaba muy fuerte en el pecho. Sí, esta mañana había recorrido esta calle. Sí, ella me llevaría a mi cuartito.

No soy un antediluviano en todos los sentidos, por lo demás. Reconozco que, en muchos aspectos, el mundo de hoy es mejor que el de mi juventud. Hay menos pobreza que antes, por ejemplo, y eso es una gran cosa. Un enorme logro, ojalá sea cierto. Pero que todavía quede una quinta o sexta parte de pobres y miserables en el planeta quiere decir que aún estamos lejos de haber erradicado la miseria. Que haya ahora países africanos que se disputen con los del primer mundo la modernidad y el desarrollo, como África del Sur, es increíble. Derrotar al cáncer y al sida parecía algo imposible y se consiguió. Y eso que llaman mieloma, que me hizo perder cerca de veinte quilos y que me vuelve a ratos, porque el mieloma es una enfermedad muy rara, nadie sabe por qué viene, ni cuánto dura, y no suele matar a los pacientes, pero nunca se va del todo. (A mí hace como dos años que no me ha vuelto ese cáncer de la sangre.) Tampoco imaginamos que fuera tan común que las gentes llegaran a vivir tanto y sin embargo ahí estamos muchos bípedos centenarios para demostrar que no era fantasía. Y, sobre todo, que hombres y mujeres pudiéramos durar lo que duramos conservando la lucidez –no así la memoria, hélas– y disfrutando de la vida. (La última vez que hice el amor sin ayuda química fue hace unos diez años, creo, o por ahí, me parece.)

Pero, a pesar de tantos progresos, no se ha podido acabar con las guerras, ni con los accidentes atómicos, lo que significa que, por muy adelantado que ande el mundo, en cualquier momento podría desaparecer. Las matanzas entre israelíes y palestinos siguen allí como demostración cotidiana de nuestra vocación autodestructiva. Y es curioso que un pueblo como el judío, que fue perseguido en toda la historia, se haya vuelto imperialista y colonial, por lo menos con los desdichados palestinos. El accidente nuclear en la ciudad de Lahore –accidente que se pudo deber a una acción terrorista, nunca se logró determinar el origen– causó más de un millón de muertos, en cuestión de pocos minutos. Pese a ello, sigue siendo imposible un acuerdo internacional para desactivar los polvorines atómicos. La posibilidad de que estalle una guerra en cualquier momento entre China y la India es una realidad que nadie ignora, pues cada día nos parece más cercana. Los pesimistas creen que, si estalla, el globo entero se desintegrará por el cataclismo nuclear. Entre ellos no está Osorio, por supuesto. “Si estalla, desaparecerá solo el Asia, créeme. Hay estudios científicos y militares al respecto. Nosotros, que estamos muy lejos, sobreviviremos, no te preocupes. Y, acaso, luego del desastre, se impondrá la sensatez y reinará la paz sobre lo que quede de la tierra. El mundo será un museo de esos que te gustan.” A veces, mi amigo Osorio suelta semejantes idioteces solo para irritarme. Siempre lo consigue, por supuesto.

Había recorrido ya toda la calle del Arenal y estaba en la Plaza de Isabel II, frente al edificio del Teatro Real, donde anunciaban una temporada de cinco óperas de Verdi. Me sentía muy cansado y nervioso y en todo el trayecto había soltado muchos vientos, largos y seguramente olorosos. Sentía que las piernas me temblaban. Me senté en una de las sillas solitarias de la Plaza de Isabel II, en el corazón del viejo Madrid de los Austrias, a ver si los recuerdos volvían y encontraba mi casita que debía de estar por estos pagos. La extrañaba.

Osorio debe de ser el último amigo que me queda. No sé cuándo nos conocimos; no, en todo caso, desde la juventud. La ciénaga que es mi memoria me dice que solo hace unos veinte o treinta años. Yo sé que fui periodista de joven; Osorio dice que enseñó filosofía en los colegios, pero no estoy nada seguro de que haya sido profesor y menos de filosofía, porque sabe muy poco de esos temas. Nunca leyó a Pascal, por ejemplo, al que yo leí mucho en una época y estuve a punto, gracias a él, de volver al catolicismo de mi juventud. Tal vez Osorio se haya olvidado de qué cosa fue en la vida, porque tiene la memoria tan disuelta como yo, o trata de engañarme y engañarse inventándose un pasado. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, por supuesto. Nuestro acuerdo solo es llamarnos todas las mañanas para saber si alguno de los dos se ha despedido de este mundo y dar parte a la policía, para que desaparezcamos en el fuego. Esto ya lo pensé y lo dije, creo.

Una vez más revisé todos los bolsillos, como había hecho muchas veces en la mañana, creyendo que esta vez encontraría el teléfono móvil, para llamar a Osorio y preguntarle la dirección de mi casa. Pero lo había olvidado, por salir con tanta prisa a esa desdichada protesta por la clausura de los cines Ideal. Maldita sea.

Que yo sepa, Osorio nunca tuvo familia. Tendría padres, sí, pero no se acuerda de ellos, ni de si tuvo hermanos, y asegura definitivamente que nunca estuvo casado. Yo, en cambio, me acuerdo algo de mis padres, con los que, creo, nunca me llevé bien, y no sé si tuve hermanos o no, porque no los recuerdo, se borraron de mi mente. En cambio, de Carmencita, mi mujer por varios años, me acuerdo muy bien. Solo que nunca hablo de ella con Osorio. Todas las noches, desde que cometí la locura de abandonarla, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita. Nunca me perdonó, por supuesto, jamás pude amistarme con ella y, para colmo, ella se casó con Sanabria, un buen amigo del barrio. Es el único episodio de mi remoto pasado que mi memoria no ha olvidado; y me atormenta todavía, sobre todo en las noches. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ahora ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí. ¿Por qué sigo diciendo “pichula”, algo que no dice nadie en España? La fuerza de la costumbre, por supuesto. Abandonar a Carmencita es un episodio que me atormenta todavía. Nunca más volví a verla y solo mucho después de ocurrido supe que había perdido la vida atropellada por un auto. Nunca he podido recordar el nombre de la mujer por la que abandoné a Carmencita. Como la dirección de mi casa, que se me ha desvanecido de la memoria en el peor momento. Volverá, sin duda, cuando menos lo necesite. Aquel vientecito fue largo, pero tan discreto que apenas lo sentí. ¿Cuánto tiempo llevaba sentado en la Plaza de Isabel II? Mucho rato, tal vez una hora, acaso dos. Sentía las piernas amodorradas y pensé que me convendría dar un paseo. Seguía totalmente perdido, pero, en cambio, me sentía ahora más tranquilo. Debía de ser pasado el mediodía, y, aunque no estaba seguro, me pareció recordar que no había tomado desayuno ni almorzado, ni siquiera bebido un vaso de agua en toda la mañana. Pregunté a una persona que pasaba qué hora era y me respondió que cerca de las tres.

¡Las tres de la tarde! ¿Encontraría mi casa, por fin? ¿O tendría que ir a la policía a que me ayudaran? Debería presentar papeles, que, por supuesto, no tenía conmigo, y todo sería confusión y una terrible pérdida de tiempo. Había llegado a una gran plaza al fondo de la cual había un edificio que inmediatamente identifiqué como el Palacio Real. ¿Era esta la Plaza de Oriente? Sí, lo era. Recordaba este lugar e, incluso, pensé que allá, en la noche de los tiempos, había paseado por aquí, cuando caminaba o incluso corría en el Paseo del Pintor Rosales, que, por supuesto, estaba cerquita, en esa dirección. Si seguía, vería a mi izquierda el Parque del Oeste que se repletaba en las noches de putas extranjeras, sobre todo dominicanas y haitianas. Entonces reconocí, no lejos de donde estaba, un caño de agua fresca en el que la gente llenaba unas botellas o bebía. Hice la cola y tomé unos buenos tragos de agua fresca que me sentaron muy bien. Y rematé todo aquello con un vientecito rápido, secreto, que a nadie molestó.

Mientras caminaba por el Paseo del Pintor Rosales, pensé que era bueno que no hubieran desaparecido los museos todavía. ¿No íbamos a eso, también? ¿No están acaso digitalizados los cuadros y esculturas que hay en ellos? Sin duda esa es la razón de que tan poca gente los visite. Incluso el Prado, que solía estar siempre lleno, sobre todo en los veranos. Mucha gente prefiere ahora ver los cuadros en las pantallas, igual que Osorio. ¡Como si fuera lo mismo ver a un Goya o a un Velázquez o a un Rembrandt originales que en la imagen de una computadora! Lo extraordinario es que haya críticos y profesores que sostienen semejante barbarie: que es preferible, no solo por comodidad del espectador, sino porque la imagen digital es más precisa y exacta que la original. Según ellos, el objeto artístico puede verse en la pantalla con la minucia, lentitud y totalidad que la simple vista no nos permite. Mucha gente se traga estos embustes y los museos se van quedando huérfanos. Tengo que volver al Prado uno de estos días, hace tiempo que no voy. Por eso, por falta de gente, les recortan los presupuestos y los abren menos horas cada día, menos días a la semana y menos semanas al año. Terminarán cerrándolos por falta de público. Y cualquier día los científicos descubrirán que la mezcla del óleo y el lienzo es letal para la salud y habrá que quemar todas las pinturas por razones de sanidad pública. Espero no estar acá todavía cuando ocurra esa tragedia. ¡Vaya que estoy pesimista hoy día! Había llegado al Parque de Debod, allí estaba la mole egipcia que vagamente recordaba y, como no había sillas y estaba cansado, me senté en el pasto. Sentía mi corazón latiendo fuerte en el pecho y pensé inmediatamente en el infarto. Pero a los pocos minutos me calmé: era una falsa alarma.

No me levanté todavía. Estaba bien allí. No había mucha gente en el Parque de Debod. Unos pocos turistas tomándole fotos al monumento egipcio. Alguien me había dicho que aquí mismo, durante la guerra civil, estaba el Cuartel de la Montaña. Y que, cuando se levantó Franco, los militares de este cuartel se levantaron también, pero el pueblo de Madrid vino en masa, abrió las puertas del cuartel y perpetró una gran matanza de soldados. ¡Qué tiempos aquellos! Ahora nada se mueve en España, donde no volverá a haber guerras civiles. Menos mal. El “franquismo” actual es de otra índole: sin caudillos ni partidos extremistas, sin fusilamientos ni torturas, todo muy científico, apoyado en la física y las matemáticas, y, sobre todo, en el dominio absoluto de las pantallas y las imágenes sobre la razón y las ideas.

Me había echado en el pasto y me sentía tranquilo. Echaría tal vez un sueñecito y, acaso, en el sueño recordaría la dirección de mi casa.

Pensaba en los museos serios, no en las galerías, que ya no eran, por lo menos en el sentido estético, lo que fueron alguna vez. Ahora se habían convertido en pequeños circos, menos interesantes que los grandes circos, las únicas instituciones, confieso, que han progresado en esta época hasta transformarse en verdaderos espectáculos artísticos. Era algo que yo reconocía ya hace tiempo, aunque en secreto. Nunca se lo diría a Osorio, porque daría saltos de alegría, exclamando: “¡Te vendiste a la modernidad!” No me he vendido ni hecho concesión alguna. Simplemente, compruebo un dato objetivo. En tanto que todo lo que era artístico en el pasado, como el ballet, la ópera, la pintura, la escultura, la literatura, la música culta, las humanidades, se ha deteriorado al extremo de desaparecer o cambiar de naturaleza para peor, el circo, antes un entretenimiento para niños, o para adultos y viejos que añoraban su niñez, y que nadie hubiera llamado arte hace medio siglo, ha ido refundándose, enriqueciéndose, alcanzando unos grados de rigor, elegancia, audacia y perfección que dan a muchos de sus números la belleza de una antigua obra de arte. Claro que el desarrollo de la tecnología ha contribuido en parte a esa conversión de los circos en espectáculos artísticos de alto nivel. Los jóvenes, que antes querían ser arquitectos, luego cineastas, luego cantantes, luego chefs de cocina o futbolistas, ahora sueñan con ser cirqueros, trapecistas, payasos, equilibristas, magos. Así cambian los tiempos.

¿Me había quedado dormido? Estaba a punto de hacerlo, en todo caso. Me sentía bien. Había una brisa agradable; eso sí, tenía la sensación de que me estaban picando los bichos, sobre todo las hormigas. El estómago me daba un poco de paz. No me venían esos vientos desagradables que me hacían pasar tantas vergüenzas.

Hacía algunas semanas –¿o meses?–, por ejemplo, después de esperar un buen tiempo, conseguí una entrada y fui a ver al célebre Adonis Mantra. Un verdadero prodigio ese mago de Silesia; hacía desaparecer gente del público ante los ojos de los espectadores, los hacía levitar, él mismo volaba hasta el techo del auditorio y, luego de un segundo en que se apagaban todas las luces y volvían a encenderse, aparecía amarrado en el fondo de un baúl. Trucos inverosímiles, absoluta genialidad.

Lo mismo pasa con los dibujos animados. Y sin duda que por las mismas razones: los adelantos tecnológicos. Es curioso. De chico, a diferencia de mis compañeros de colegio, a mí los circos no me gustaban. Sobre todo las fieras amaestradas, que me daban miedo. Iba, cuando me llevaban mis padres, pero no me moría por ellos, como mis amigos. Y todavía menos por los dibujos animados. Cuando discutían sobre qué película irían a ver, yo estaba siempre contra la idea de soplarme alguna del Pato Donald, el Ratón Mickey o Popeye y la flaca Olivia. Me aburrían. Y, sin embargo, ahora son las únicas películas de la televisión que veo con agrado. Increíbles los efectos que consiguen. Las figuritas saltan de las pantallas, te miran a los ojos, se te sientan en las rodillas, se esconden debajo del sofá. Así lo parecía al menos. Debe ser cierto aquello de que con la vejez uno regresa a la niñez. A mis años, me había dado por los circos y los dibujos animados, los dos únicos campos en los que reconocía que la cultura –¿la cultura?– de hoy había superado a la de ayer.

De todas maneras, no deja de ser triste que en una época en la que sería imposible que aparecieran un Cervantes, un Miguel Ángel, un Beethoven, lo único comparable a esos gigantes en originalidad y belleza sean los saltimbanquis de los circos y los monigotes de los dibujos animados. Soy injusto pensando así, porque, la verdad, ahora solo esas dos cosas me producen la sensación de haber alcanzado la plenitud absoluta que de joven me dio leer Guerra y paz o ver por primera vez en la Galería de los Uffizi de Florencia El nacimiento de la primavera y la Gioconda en el Louvre.

Me sentía bien y seguía durmiendo tirado en el pastito del Parque de Debod. No recuerdo la dirección de mi casa y no me importa. Las llamadas galerías de arte, en cambio, me parecen unos cirquitos fracasados en la gran mayoría de los casos. O teatros de unas mojigangas ridículas. En la última que visité, hace unos meses (¿o años?), la Marlborough, de Madrid, exhibía bajo el título Arte para la fantasía y la imaginación unas pinturas inmateriales del famoso Emil Boshinsky. Por lo pronto, no sé por qué es tan famoso ese estafador. Sus engendros se podían ver en grandes pantallas. Lucían unos títulos bastante llamativos como Tiburcio, hacedor de tempestades, La caperuza del monje Romualdo. Eran unos fuegos artificiales, como las figuras de los calidoscopios, esas cajitas que muestran vidrios de colores en movimiento, con los que se intentaba distraer a los niños cuando yo era uno.

A propósito, ya nadie sabe qué eran los calidoscopios; los niños ya no juegan con esos juguetes, por supuesto; ahora desde que nacen manejan computadoras. El otro día discutí con Osorio, pues me juraba que él nunca había conocido esos tubos con vidriecitos de colores que al moverse cambiaban de figura. Eran entretenidos y bonitos, y, me parece, yo pasaba horas con ellos, moviendo la muñeca de mi mano derecha para que las figuras bailaran. Me parecía, al menos, quizá sea un falso recuerdo.

La gracia de la exposición de Emil Boshinsky está en que sus cuadros no existen: salvo sus títulos, la telas tienen una existencia digital. Pero pueden ser adquiridos en la Marlborough, la que expide a los clientes que los compran un certificado de propiedad. Me pareció una simple broma, y peor todavía cuando la galerista me dio toda una explicación sociopolítica para justificar la pantomima. Me aseguró que con esta invención plástica Boshinsky ha resuelto un problema antiquísimo, el de la propiedad privada y sus detractores. Ella siempre fue considerada un robo y una injusticia de los ricos contra los pobres. Las “pinturas inmateriales” tienen dueños, de modo que la propiedad privada se respeta, y, al mismo tiempo, todos pueden disfrutar de esa propiedad privada sin arrebatársela al propietario a través de la red. Me aseguró que se habían vendido ya varias “pinturas inmateriales”, a precios muy módicos –iban de 20 a 25,000 euros apenas–, y la galería consideraba esto un éxito. Yo le dije –no sé cómo me acordé– que un poeta y pintor peruano, Jorge Eduardo Eielson, había inventado las “esculturas imaginarias” hace unos ochenta años (o mucho más). Las instaló en sitios muy vistosos, la Torre de Pisa, el Arco de Triunfo, la Estatua de la Libertad y hasta envió una de ellas a la luna en una nave espacial de la NASA. Sin cobrar un centavo por ello. Pensé que a la galerista le divertiría saber que Boshinsky tenía un antecesor, pero ella me miró con un aire incrédulo y un tanto lúgubre. Me vinieron dos vientos mientras conversaba con ella, que conseguí disimular encogiéndome un poco, como para rascarme una pierna.

Cuando me desperté estaba con escalofríos y había disminuido la luz natural. Tenía la horrible sensación de que, cuando dormía, además de despedir vientos, se me había soltado el estómago y salido la caca. ¡El maldito estómago! No era la primera vez que me ocurría esto. Me había pasado antes, en un cine, viendo una película de John Ford, un cineasta que admiro mucho. Ahora tendría que hacer lo mismo. Limpiarme con cuidado, lavar con lejía el calzoncillo y el pantalón llenos de mierda. Qué asco. Siempre que encontrara mi casa. Todavía había un poco de sol. Tenía escalofríos y seguramente me habían picado los bichos, sobre todo las hormigas, mientras dormía. No me acordaba, por supuesto, de la dirección de mi casa, ni del nombre de su calle, pero el miedo había disminuido. Me sentía más resignado con mi suerte. Me levanté con dificultad y pregunté la hora a un transeúnte. Eran las cinco y diez de la tarde. Todavía tenía tiempo de recordar la dirección de mi casa. Si no la recordaba –pero me sentía optimista, tenía la sensación de que estaba cerca, este barrio me parecía conocido– iría a la policía, para no pasar la noche a la intemperie. Tal vez no saldría nunca más de los calabozos. Pero por lo menos en la policía, mientras averiguaban quién era, estaría bajo techo. ¿Qué haría si llovía? Eché a caminar pasito a paso por la avenida del Pintor Rosales.

Osorio me arrastró hace unos meses –tal vez fueran semanas– a una galería nueva, “rompedora”, me dijo, en Lavapiés. La exposición se titulaba Esculturas para el olfato. Había una veintena de muñecotes que vomitaban, orinaban, defecaban o supuraban unos líquidos –llamémoslos por su nombre: mocos– por las orejas y por las narices, que, para apreciar a cabalidad el significado de la muestra, uno tenía que oler en unos recipientes donde dos muñecotes escurrían esas excreciones. Desde que entré sentí tanto asco que me dieron ganas a mí también de arrojar el alma en aquellos pudrideros. Y, por supuesto, me vino una cadena de vientos. Siempre me ocurre cuando algo me altera los nervios. Pero Osorio –cuándo no– me aseguró que, luego de un primer momento difícil, el olfato pertinaz perdía el asco y empezaba a entender el significado profundo de la muestra. Y añadió: “su sentido metafísico”. Creía, el pobre ingenuo, que me intimidaría. “Nunca imaginé que la metafísica oliera a pedo”, le contesté. “Ya me basta con los míos.” Al final del recorrido, el propio artista, un joven peludo con mirada de loco, que parecía no haberse bañado nunca y que decía llamarse Gregorio Samsa, gratificaba al heroico visitante con un texto traducido de Baudelaire sobre el valor artístico de los olores.

Ya casi no voy al teatro ni a la ópera, pese a lo mucho que antes me gustaban. Precisamente por eso no voy. Porque ahora se han vuelto también una astracanada, un pretexto para usar las pantallitas, como todo en este mundo electrónico y digital en que hemos venido a parar gracias al progreso.

Y pensar que se celebró como un gran invento –yo lo recuerdo muy bien, ocurrió hace unos cuarenta años, o veinte, o diez: eso que llaman el espectáculo multimedia comentado–. Pareció un avance que se pudiera oír una ópera y, a la vez, en la pantallita portátil recibir información sobre la obra, el compositor, el libretista, el director de orquesta, el contexto histórico de la pieza, y, para colmo, que fuera posible también comentar con otras personas la representación a la que se asistía, con espectadores próximos o que estaban lejos de lo que ocurría en el escenario. Bravo, bravísimo. Solo que como la atención es una sola, y el cerebro también uno, una operación simultánea de esta índole hace que el espectador termine concentrándose en los pedacitos de pantalla portátil y distrayéndose completamente de la ópera que, en teoría, fue a oír y ver. Todo el teatro se convierte en una muchedumbre de gente que, en vez de escuchar y paladear la música, está totalmente absorbida por las pantallitas, informándose sobre una obra que ni oyen ni ven sino a puchitos, y comentando –chismorreando más bien– con otros cacasenos como ellos, imantados por las pantallitas. Es imposible gozar de un concierto, o de una ópera y hasta de una comedia ligera, rodeado de gente que no hace más que teclear o acariciar las tabletas que tiene bajo los ojos y que lanzan guiños incesantes alrededor del pobre espectador que fue al teatro con la estúpida ilusión de escuchar y ver las cosas que ocurrían en el escenario. El único espectador serio que se admite hoy es el que produce el propio bípedo en su artefacto portátil, ese incinerador de todo lo que es genuino y auténtico, algo que ha desaparecido prácticamente en este mundo donde solo reina y fulgura lo postizo y artificial.

¿No era ese el Teatro Real? ¿No estaba otra vez ante el Palacio de Oriente? Sí, por supuesto. Aquello era el Palacio Real, donde los reyes recibían las credenciales de los embajadores. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Tenía la sensación de que caminaba en la otra dirección. En algún momento habría dado la vuelta y rehecho el camino que hice en la mañana. Sí, ese era el Teatro Real. Estaba muy cansado y me había deprimido de nuevo. Sentí algo raro en la cara, me toqué los ojos y descubrí que estaban llenos de lágrimas. Tuve la valentía de contenerme, para no llorar a gritos. ¿Nunca llegaría a mi casa? Estaba ya muy cansado, me temblaba el cuerpo y tenía muchas ganas de acostarme. Qué rico, taparse bien y dormirse sabiendo que me despertaría varias horas después, con la luz natural, y que aquella sería mi casa, bueno, mi cuarto y mi bañito. Sí, qué rico. Me horroriza la idea de pasar toda la noche sentado en una banca, muerto de frío. Estoy seguro de que, si debo estar toda la noche a la intemperie, me moriré como un perro. Estaba muy cansado y busqué un banco donde sentarme a ver pasar el tiempo.

Cuando me senté, en una esquina de la Plaza de Oriente, medio de cara y medio de espalda al Palacio Real, me sentí más tranquilo. Me toqué los ojos y había dejado de llorar. Miré al cielo y estaba limpio y radiante. Habían salido algunas estrellas.

A veces pienso que, sin darme cuenta, lo que ocurre a mi alrededor me va contaminando a mí también y ya no sé realmente distinguir entre lo que es cultura y eso que hace sus veces en el mundo disparatado en que ahora vivimos. Lo digo por mi discusión del otro día con Osorio después de la cena donde los Arismendi, esos millonarios o más bien billonarios. La cena me impresionó mucho, es cierto, no por la comida, nada del otro mundo, sino por los hologramas. La verdad, qué notable: un espectáculo feérico. Nos tuvo, a la media docena de invitados, sorprendidos y maravillados del principio al fin de la noche. Yo ya había visto hologramas en ferias y exposiciones y en museos, pero esas figuritas en tercera dimensión nunca me dejaron maravillado. Esa noche sí. Ni siquiera sabía que la tecnología de los hologramas hubiera evolucionado tanto como para producir los prodigios que vimos donde los Arismendi.

De entrada, me quedé boquiabierto cuando advertí, junto al mayordomo que me abrió la puerta y me ayudó a quitarme el abrigo y la bufanda, que había un doble holográfico de él, otro mayordomo con su misma cara y atuendo, repitiendo sus gestos, sonrisas y venias. Eso fue solo el comienzo. Toda la noche estuvimos rodeados de esos personajes fantasmales, duplicando a camareros o camareras, sirviendo la mesa, pasando las fuentes con bocaditos y bebidas, tan absolutamente idénticos a los reales que aquello se convirtió en un delirio; nos dio a todos la sensación de haber entrado a un mundo onírico, de estar viviendo en un poema surrealista, verificando que lo maravilloso cotidiano existe, no sé cómo llamarlo, un mundo en el que resulta difícil distinguir las fronteras entre la realidad, los personajes de carne y hueso y sus dobles, esos fantoches de la ilusión tecnológica. El broche de oro vino al final, cuando, para despedirnos en la puerta de la casa, aparecieron duplicados nuestros anfitriones, los Arismendi ficticios, que nos dieron también las buenas noches y nos desearon toda clase de felicidades.

Mi discusión con Osorio estalló cuando le conté la impresión que me causó aquella cena holográfica. Me interrumpió, feliz, como si me hubiera sorprendido haciendo algo malísimo, masturbándome por ejemplo. “Ahora, dime, ¿eso que vimos es o no es arte?” Yo le dije que no lo era, solo una notable proeza de la técnica. Él replicó: “Pues es eso lo que ha sido toda la vida el arte también, una hazaña tecnológica. En eso consiste el arte de nuestros días.” Fue una discusión de varias horas, en que yo me negaba a aceptar su teoría según la cual los verdaderos artistas de nuestro tiempo son los ingenieros electrónicos, los programadores informáticos, los grandes especialistas del sonido y la imagen y los profesionales de la Red. Pero, aunque nunca le di la razón, en los argumentos de Osorio hay una deprimente verdad: vivimos en un mundo en el que lo que antes llamábamos arte, literatura, cultura, ya no es obra de la fantasía y la destreza de unos creadores individuales sino de los laboratorios, los talleres y las fábricas. Es decir, de las malditas maquinitas. (¿Soy acaso un ludita? Tal vez lo sea.)

Sentía que me vencía el sueño otra vez. Si me quedaba dormido, cuando despertara habría muchas estrellas en el cielo. Todo un día buscando mi casa, bueno, mi cuartito, con la seguridad de que estaba por acá, muy cerca, sin poder encontrarlo. Ahora, en este momento, no me importaba. Sabía que tenía los calzoncillos llenos de mierda, porque en el sueñecito de la avenida del Pintor Rosales se me había salido la caca, y no me importaba tampoco. Me acurruqué en mí mismo y pensé que me sentía bien y que iba a dormir otro ratito más.

¿Será que la cultura ya no tiene ninguna función que cumplir en esta vida? ¿Que sus razones antiguas, aguzar la sensibilidad, la imaginación, hacer vivir el placer de la belleza, desarrollar el espíritu crítico de las personas, ya no hacen falta a los seres humanos de hoy, pues la ciencia y la tecnología pueden sustituirlos con ventaja? Por eso será que ya no hay departamentos de Filosofía en ninguna universidad de los países cultos de la tierra. (Hice una exploración el otro día y el internet me hizo saber que entre los últimos departamentos de Filosofía que sobreviven están, uno, en una Universidad de Cochabamba, Bolivia, y el otro en la Facultad de Letras de las Islas Marquesas. Pero, en esta última, la Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa.)

Pero, si las ideas en sí, desasidas de finalidades prácticas inmediatas, hubieran desaparecido, toda forma de disidencia y contestación se habría evaporado también como consecuencia de aquello en nuestras sociedades. Por fortuna todavía no es así, aunque, me temo, vamos por este camino hacia ese fin: una sociedad de autómatas. Mi esperanza está en el movimiento de los “desequilibrados” que se ha extendido tanto por el globo, no solo por España. Aunque tengo sentimientos encontrados respecto a los “desequilibrados”. A ratos, me inspiran simpatía, porque este mundo no les gusta y por su forma de vida es obvio que quisieran cambiarlo. Hay en ellos una actitud desinteresada, de pureza y espiritualidad, todo lo que parece haberse extinguido en el resto de nuestra sociedades frenéticamente entregadas a trabajar, a producir, ganar dinero, y llenarse de maquinitas entretenidas.

Pero estoy lejos de compartir todas sus tesis y manías. También me asusta su actitud fanática contra ciertas cosas como el sexo y la carne, sin los cuales mi juventud y mis años de madurez se hubieran visto privados de muchos placeres que recuerdo con una emoción que ciertos días me cuaja los ojos de lágrimas. (Con los años me he vuelto bastante lloroncito.) No estoy diciendo que hacer el amor y comerse un jugoso churrasco fueran equivalentes, no soy tan imbécil. Eso sí, creo que hacer el amor era algo maravilloso, sobre todo cuando yo era joven. Recordé a Carmencita. ¿No era riquísimo desnudarse y enredarse en la cama durante horas y hacer el amor al volver de la oficina de noticias en la que trabajaba? Ver por primera vez el cuerpo desnudo de una muchacha, hacerle el amor con la delicadeza con que entonces se escribía un poema, gozar juntos ebrios de deseo y de felicidad, sentir que se abolía el tiempo y uno alcanzaba esa inmortalidad del instante que da el éxtasis carnal: ¡qué maravilla! Ahora tengo la seguridad de que el sexo ya no representa tanto como cuando uno, en aquellos lejanos años, iba poco a poco venciendo los tabúes y veladuras que rodeaban el amor físico y llegaba por fin al acto sexual como quien llega al paraíso. Por lo demás, en esas épocas zamparse un buen filete, un chuletón o unos riñoncitos al vino era algo deleitable, algo que el común de los mortales hacía con perfecta buena conciencia, sin los problemas morales y políticos que eso plantea hoy, cuando todo el mundo hace chistes, sigue las instrucciones de los dietistas y los platos de comida parecen remedios, medicinas. Uy, qué asco es comer y beber en este tiempo. Lo dice alguien que casi nunca come en exceso y rara vez bebe esos líquidos farmacéuticos que ahora llaman vino.

Dormía y soñaba tranquilo, en perfecta paz conmigo mismo. Se me habían quitado el miedo y el frío. Me sentía bien en el sueño.

Dicen que el movimiento de los “desequilibrados” nació en el Japón hace ya medio siglo. En todo caso, su expansión por el mundo ha sido lenta, ha ocurrido como un fenómeno natural, al igual que se van abriendo camino los ríos, no por obra de la propaganda y la evangelización, pues, dado su individualismo desenfrenado, lo último que sus adeptos harían sería convertirse en propagandistas y apóstoles de su filosofía de vivir. No constituyen una nueva religión ni mucho menos. ¿Qué son, entonces? Algo así como una fraternidad pacífica e iconoclasta, que, allende o dentro de las propias fronteras, hermana sobre todo a la gente joven. La llamo “fraternidad” porque hablar de “ideología” sería un anacronismo: ya nadie sabe ahora qué es o qué fue eso. Ya no hay ideologías dignas de ese nombre tampoco. Todo se ha vuelto muy práctico en esta vida, sobre todo la política. Quizás el movimiento de los “desequilibrados” sea una reacción contra el pragmatismo materialista universal que se ha impuesto como única forma de vida, una singular protesta contra un mundo de gentes que parecen estar de acuerdo en casi todo y no ven más allá de las orejeras que llevan puestas –que llevamos, no sé por qué me excluyo– sin saberlo. No, los “desequilibrados” no hacen adoctrinamiento ni apostolado, al menos que yo sepa. Eso sí, predican con su ejemplo. Y este ha ido cundiendo, extendiéndose. Ahora están por todas partes, aunque las pantallas que pululan por las calles que difunden noticiarios no suelen hablar de ellos. Pero lo cierto es que su manera de ser y de vivir ha tocado alguna fibra íntima de muchos jóvenes de la última generación. Como son tan pacíficos y no suelen hacer mítines, ni acampadas, rehúyen a los medios y son antigregarios, pasan algo desapercibidos. Pero están ahí, rodeándonos. Miles, decenas de miles, acaso millones. Y, eso sí, todos jóvenes. Supongo que a medida que van ganando años, volviéndose viejos, se retiran. O acaso los matan los más jóvenes. En el sueño, me reí, divertido con aquella ocurrencia. ¡Qué va! Los “desequilibrados” son pacíficos y no creo que maten ni a las moscas.

¿Qué quieren? ¿En qué forma les gustaría que cambiara el mundo? Yo conversé una vez con un grupito de ellos, aquí en Madrid. Estaban asoleándose, tirados en la hierba, en el Parque de Debod, junto al pequeño templete egipcio, contemplando, bajo un cielo despejado, el Parque del Oeste a sus pies.

Al principio, me miraron con desconfianza, aunque sin hostilidad. Cuando les expliqué que solo quería saber un poco más de lo que hacían, creían y deseaban para la sociedad, se quedaron desconcertados. Por fin, luego de cambiar miradas entre ellos, asintieron. Uno me preguntó si yo era de la policía. Y todos se rieron, viendo mi aspecto de pordiosero. Conversamos cerca de una hora, tirados en el pasto, yo como un bisabuelo o tatarabuelo rodeado de sus bisnietos y tataranietos. Había algunos chicos y chicas extranjeros entre ellos que apenas chapurreaban el español. Este fue el idioma en el que hablamos, con algunas frasecitas de cuando en cuando en inglés, italiano o francés.

Me quedé un poco confuso con tantas contradicciones y vaguedades, la verdad. Después, reflexionando sobre aquello que hacen los “desequilibrados”, llegué a la convicción de que lo hacen más por instinto que por reflexión. Lo suyo no son las ideas, tan totalmente devaluadas en el mundo de hoy, sino los impulsos, las intenciones, la acción. Lo que me quedó más claro, en lo que todos ellos están de acuerdo: nuestro sistema no deja a la gente tiempo para malgastarlo. Hacen una defensa apasionada del ocio. Perder el tiempo como ellos, allí, tumbados en la hierba, les parece un gran privilegio, porque es una rareza en el mundo de hoy. No hacer nada, estar ahí, fantaseando, gozando del solcito tibio, cantando o contando chistes. “Esto es vida”, afirmó uno de ellos. “Y no pasarse mañana y tarde haciendo clic clic en el ordenador, rodeado de paredes y de tedio.” “No todo puede ser trabajo, hay otras cosas que debemos valorar”, añadió una chica pelirroja, con convicción. Los demás asintieron.

Cuando yo les pregunté cómo hacían para comer, cómo ganan su vida, se sorprendieron, igual que si se tratara de algo sin importancia. Hacían trabajitos a veces y compartían entre ellos todo lo que tenían, me dijeron. Algunos se habían arreglado para recibir pensiones del Estado. En todo caso, compartían los ingresos y los gastos que tenían. Además, no comían mucho y, por supuesto, todo era de todos.

Después, cuando yo les pregunté por qué se preocupaban tanto por las cremas, los ungüentos, los afeites, los noté incómodos, como si hubiera violado un terreno íntimo. Luego de una larguísima pausa, uno de ellos murmuró: “Nuestro cuerpo es sagrado y hay que cuidarlo.” Para ellos, en verdad, lo sagrado son las perfumerías y las farmacias. Me preguntaron si no me había echado algo para el sol y como les dije que no, que nunca usaba cremas protectoras, se escandalizaron. Me confesaron que todo el dinerito que ganan con trabajos eventuales y las pensiones que recibían por el mero hecho de existir lo invertían en comprarse pastillas, lociones, tónicos, todo aquello que impide el deterioro de la piel, los ojos, los dientes. Por razones de estética, también, pero sobre todo de salud. Decían que, aunque hay muchas cosas malas en nuestro tiempo, hay una buenísima, y es todo lo que ha inventado la ciencia para defendernos contra la decadencia física: desinfectantes, reconstituyentes, bálsamos, hidroterapias, baños térmicos, masajes, un arsenal de drogas y productos naturales que, usados con sabiduría, mantienen a los seres humanos sanos, bellos, en pleno uso de sus facultades hasta el último día. Uno de los chicos, de cuerpo estilizado y ascético, dijo que lo más importante era tener el estómago siempre limpio y que haber acabado con el estreñimiento era la máxima gloria de la ciencia contemporánea. (Pero para todo esto se necesita mucho dinero y ellos, que son vagos, no lo tienen: ¿cómo hacen?) Porque gozar de un estómago que funciona con la puntualidad de un reloj suizo impedía a las personas sucumbir a la neurosis, la causa primordial de los suicidios que se registran a diario en toda Europa. Otro le discutió que más importante es el descubrimiento de la jalea que mantiene fresca y alerta la memoria. Otro los refutó a ambos, asegurando que una proeza mayor todavía era la de haber fabricado la píldora que sosiega la libido y que hubiera hombres y mujeres sin preocupaciones sexuales como antaño.

Aproveché para preguntarles por qué los “desequilibrados” estaban contra el sexo y practicaban –por lo menos muchos de ellos– la castidad. Advertí que algunos del grupo se ruborizaban y desviaban la vista. Por fin, la pelirroja tomó la palabra y me explicó: “Es que nosotros estamos a favor de la limpieza, tanto corporal como espiritual.” “Yo también lo estoy”, les aseguré. “Pero eso no puede significar que no haya que hacer nunca el amor, una cosa tan saludable y placentera.” Me miraron como lo que soy, un hombre de las cavernas. “¿No basta con que tengamos que expulsar cada día nuestros excrementos?”, intervino con beligerancia un jovencito, casi un niño, que hasta entonces no había hablado. “¿Tenemos que dedicarnos también a expulsar diariamente nuestro semen?” No entendí qué quería decirme, pero, al parecer, sus compañeros sí, pues todos sonrieron al oírlo, como si me hubiera derrotado. Les dije que, cuando yo era chico, eso era lo que trataban de inculcarnos los curas: que el sexo era algo sucio, feo y pecaminoso, y, por lo tanto, prescindible. Se encogieron de hombros. Ninguno de ellos practicaba religión alguna, solo una chica confesó que, aunque no era seguidora de ningún credo, tampoco podía ser atea, pues creía en “un principio primero para todas las cosas”. Su defensa del ascetismo no estaba inspirada en la fe religiosa, sino en una moral laica, o, sorprendentemente, en la higiene.

No he visto un ejemplo más flamante de la devaluación del sexo entre los jóvenes, justamente ahora que se ha alcanzado lo que hace apenas medio siglo parecía inalcanzable: la libertad irrestricta para practicar el sexo de cualquier manera, en cualquier parte y con quien sea. Tal vez esa celebérrima libertad sea la causa de su devaluación. El sexo excitaba mucho a la gente cuando lo rodeaban prohibiciones y tabúes; desaparecidos estos, perdió su magia, y ahora los jóvenes le hacen ascos. ¡Quién lo hubiera dicho!

Cuando susurré que si todo el mundo los imitara y se volviera casto desaparecería la humanidad, uno de ellos me repuso: “La ciencia resolverá eso, fabricando gente en los laboratorios.” Pero lo que divirtió mucho al grupo fue que otro añadiera: “¿Y a quién le importaría que desaparezcamos? No a las plantas ni a los animales en todo caso.”

Les pregunté por qué los llamaban “desequilibrados” y no lo sabían. Alguien fantaseó: “Tal vez nos pusieron ese nombre los que creían que éramos un peligro para la sociedad. Aunque después se dieron cuenta de que eso no era así, el nombre quedó. A nosotros… o por lo menos a mí, no me importa.” “A esa palabra, ‘nosotros’, la hemos desahuciado”, afirmó una de las chicas. “De haber sido un insulto, la volvimos una virtud”, la apoyó su vecino.

Aman los afeites y los fármacos, menosprecian el sexo y son vegetarianos recalcitrantes. El único momento de la charla en que se exaltaron fue cuando les dije que la prohibición de comer carne me parecía absurda, que iba contra la libertad y los derechos humanos, contra el derecho al placer. Lo peor es que el Estado, o el gobierno, los secunde en este prejuicio. Que encontraba una monstruosidad que se multara o enviara a la cárcel a quienes se descubría transgrediendo esta prohibición. Entonces sí que perdieron las buenas maneras. Les vi alzar la voz y gesticular mientras me criticaban. ¿Qué hubiera sucedido si les decía que me horrorizaba la prohibición de las corridas de toros? Me hubieran linchado, tal vez. Opté por despedirme antes de que empezaran a insultarme. En mi juventud, la rebelión de los jóvenes se inspiraba en ideas como traer el paraíso a la tierra, instaurar la sociedad igualitaria, acabar con las desigualdades, el sexo libre, el feminismo, el aborto, la muerte piadosa (o sea la eutanasia). Pero, ahora, el objetivo de los adolescentes inconformes es que el planeta entero se alimente solo de frutas y verduras. Si eso no es decadencia, no sé cómo llamarlo.

Lo curioso es que el odio a la carne de los “desequilibrados” no tiene que ver tanto con el amor a los animales como con una supuesta certeza médica que se agitó mucho cuando se prohibieron las corridas: que la carne es dañina, produce enfermedades, “ensucia” el cuerpo humano, “afea” a la gente y vuelve “violentos” a las mujeres y a los hombres. Y corrían leyendas ridículas, como que, a la salida de los toros, los aficionados ¡a veces linchaban gentes! (Repito los disparates que les oí.) La idea que se hacen de la limpieza estos jóvenes es enfermiza y neurótica. En torno a esta obsesión han construido toda clase de fantasías quiméricas y sanitarias.

Los “desequilibrados” no serían rebeldes si no tomaran distancias con ese animalismo perverso que se ha apoderado del mundo entero. A mí me gustaron mucho los animales en mi juventud e incluso en mi madurez tuve un perro al que le leía poemas de Cernuda y García Lorca. Pero, tal como van las cosas, he tomado cierta fobia por el reino animal. No sería raro que acabara con nosotros, los humanos. Incluso, sin decírselo a nadie, y menos que a nadie a Osorio, ya no veo con tanta antipatía a esos comandos antianimalistas que aparecen por aquí y por allá en el mundo entero y perpetran esos actos terroristas contra perros, gatos, ratas, zorrinos, moscas y demás animales considerados domésticos. El otro día un tribunal madrileño de menores condenó a un año de encierro en un reformatorio a un niño de diez años porque la policía lo sorprendió disparando piedrecitas con una honda a las golondrinas. A mí no me parece bien que apedreen a las golondrinas, ni a ningún animal, por supuesto, nunca lo hice cuando las hondas no eran consideradas “armas homicidas”. Pero mandar un año a una correccional a un crío por eso me parece un acto de sectarismo estúpido. Y me pareció grotesco que el juez llamara a las golondrinas, según la fórmula acostumbrada, “un ser vivo de sangre caliente cuyo derecho a la vida debía ser respetado”.

Lo que mitigó mucho mi simpatía por los animales fue que los veterinarios dijeran que las ratas de nuestros días ya no acarrean enfermedades, que la ciencia ha conseguido erradicar en ellas todos los gérmenes y microbios de que eran antes portadoras y que por lo tanto pasarían a la categoría de animales domésticos, como pedían tantas asociaciones animalistas. Tuve pesadillas y todavía las tengo, pues siempre detesté a esos horribles roedores. Se me ponen los pelos de punta cuando pienso que viven ahora en tantas casas alimentadas y mimadas por sus dueños, que les dan de comer en la boca y sin duda las meten a su cama para que no tengan frío en las noches de invierno. Menos mal que a los gatos no han podido erradicarles el instinto homicida contra los roedores a los que siguen despanzurrando cada vez que se ponen a su alcance. ¡Vivan los gatos! Por las ratas he dejado de pasear en el Retiro las mañanas de buen tiempo, algo que antes me encantaba. Ellas se han apoderado de ese hermoso parque; están por todas partes, trepándose a los árboles, bañándose en el estanque, se suben a los pies de los paseantes y mueven sus colas pardas para que les echen comida. Y hay que espantarlas con delicadeza para que no te llamen la atención los vigilantes o te pongan una multa por ser desconsiderados con esos prójimos “de sangre caliente”. ¿Qué sangre no es caliente?

Por eso, cuando la invasión de los zorros a Madrid, creo que yo fui uno de los pocos vecinos que no se asustó y, más bien, me alegré de ver que manadas de esos cánidos se aquerenciaban en todos los parques, alamedas y paseos madrileños. Mientras esos plateados inmigrantes estuvieron instalados aquí, desaparecieron las ratas de las calles de la ciudad: se escondieron o los zorros se las comieron. Osorio fue uno de los vecinos más asustados y uno de los que fue a manifestarse a la Puerta del Sol contra las campañas de todas esas ong proclamando “Bienvenidos, hermanos zorros, a Madrid”, “Madrid, patria de los zorros”, etcétera, que llevaban a cabo para que los invasores se quedaran a vivir en la ciudad y esta fuera acondicionada para darles albergue permanente. A mí no me molestó nada la presencia de los zorros en la Villa y Corte. Lo único incómodo, lo reconozco, el olor a pis del zorro: es penetrante e impregnó el aire madrileño esos días. Se mezclaba con mis propios olores y era un asco. La orina del zorro apesta y en esas semanas se vio a mucha gente en la calle con arcadas o vomitando, descompuesta por el mal olor que todo lo impregnaba. Los zorros, al cabo de un tiempo, se fueron, tan misteriosamente como habían venido. Y las malditas ratas, poco a poco, volvieron a la ciudad.

Osorio dice que ahora hay añoranza por esos animales, otro de los hitos de la cultura de hoy en el mundo, que va a romper todos los límites de lo concebible. El otro día me juró que ya hay, en distintas ciudades, colectivos y fundaciones que piden que se autoricen los matrimonios mixtos de seres humanos y animales. Tal vez me tomaba el pelo, porque no me dio pruebas tangibles de que esas instituciones existan. Pero si no existen todavía, ya aparecerán. Será divertido asistir al primer matrimonio de un hombre y una perra o entre una mujer y un mono. Y lo será más si no solo se celebra en el ayuntamiento sino también en una iglesia, a los compases de la Marcha nupcial.

Cuando le conté mi experiencia con los “desequilibrados”, Osorio me bromeó que cualquier día un comando de fanáticos del vegetarianismo iría a prender fuego en el restaurante clandestino donde, una vez al mes, él y yo vamos a zamparnos un buen rabo de toro o un filete poco hecho. Creo que gracias a la prohibición, ahora, los carnívoros disfrutamos mucho más con los atracones de carne. En eso, la naturaleza humana no ha cambiado nada. El riesgo, el tabú, los interdictos que rodean a cualquier cosa la hacen infinitamente más deseable y atractiva. Un amigo mío, fumador secreto, me decía eso mismo hace algún tiempo: que él y sus amigos disfrutan ahora muchísimo más en los fumaderos clandestinos, sabiendo que podrían ir a la cárcel por los pitillos que se fuman, que antes, cuando podían fumárselos en cualquier parte sin riesgo alguno.

Osorio defiende a los “desequilibrados” y creo que lo hace por convicción, no por practicar su deporte favorito que es llevarme la contra. Según él, los viejos ideales de justicia social y de sociedades igualitarias y perfectas simplemente ya no exaltan a las nuevas generaciones, pues lo que había en ellos de realizable ya forma parte de la vida moderna. Y lo que no, lo que albergaban esos ideales de quimérico e imposible, no los ilusiona, más bien los repele, porque, educados en el “realismo”, el sesgo principal de nuestra cultura actual, son pragmáticos y no quieren perder su tiempo y su energía en cosas que nunca lograrán, con las consecuencias que tuvo en el pasado la búsqueda de la sociedad perfecta: guerras civiles, revoluciones sangrientas y peores injusticias que las que se querían remediar. Según Osorio, hay una gran sensatez y hasta sabiduría en los jóvenes de hoy al reemplazar el anhelo de un mundo perfecto por algo más humano, un mundo donde los jóvenes vacíen puntualmente el estómago y no padezcan del suplicio del acné. Le celebré la broma, pero, unos instantes después, me embargó una gran tristeza al darme cuenta de que no bromeaba.

Cuando le dije que me parecía una curiosa paradoja que los jóvenes hayan empezado a despreciar el sexo, es decir, a materializar lo que los curas querían inculcarnos cuando éramos jóvenes –aunque muchos curas lo practicaban a escondidas al derecho y al revés, sobre todo al revés–, precisamente cuando las religiones comienzan a encogerse como pieles de zapa, Osorio me rectificó: “Se encogen las iglesias, no la religión.” Tuve que darle la razón.

Había llegado a un punto en el que tanto Osorio como yo solíamos estar de acuerdo: ¿éramos libres o meros autómatas? George Orwell no había vivido ese problema, pues escribió en las épocas del estalinismo más rabioso y lo combatió sin vacilar en libros espléndidos como La granja de los animales y 1984, como el hombre de izquierda que siempre fue, defensor de una izquierda democrática, si es que eso existió alguna vez. Era un socialista que no lo era, que debajo de su socialismo democrático defendía el capitalismo democrático, pues sabía muy bien que sin empresas libres y privadas no hay libertad que sobreviva y que, si el Estado controla la producción de bienes y el empleo, a la larga o a la corta se instala el comunismo de siempre, y, con él, el totalitarismo y la pobreza. Por eso es que desaparecieron la Unión Soviética y China Popular se convirtió en una dictadura capitalista de amiguetes. Pues en China existe una empresa privada de empresarios millonarios que se tragan todas las mentiras del régimen, pero ese régimen es una caricatura del capitalismo y la falta de libertad lo asfixiará a la corta o a la larga.

¿En qué régimen vivimos ahora? Imposible saberlo, pero lo seguro es que vivimos en la mentira sistemática. La economía funciona gracias a la empresa privada y a la economía de mercado, a la competencia, por supuesto. ¿Pero somos libres? Ni yo ni Osorio lo creemos, aunque este se lo crea a ratos. Yo tengo esa sensación desde que desaparecieron los periódicos. Es verdad que en casi todas las esquinas hay pantallas en las que se dan noticias todo el día, y que aparentemente representan a empresas que defienden diversas ideologías y sistemas. ¿Es eso verdad? Él y yo tenemos la impresión de que no, de que, por debajo de las supuestas diferencias, las pantallas defienden una sola verdad –una mentira rigurosamente guardada–, que todas están de acuerdo en su base más secreta en defender un sistema en el que gobierno y empresas, como ocurría en China en aquel tiempo lejano, están básicamente de acuerdo en mentir juntos, simulando unas discrepancias que en verdad son superficiales, porque hay un acuerdo sustancial en mantener este sistema que engaña a todo el mundo, pues parece funcionar bastante bien, ya que hay trabajo, pensiones, medicinas y educación para todos y una libertad que es una mera cortina de humo inventada por esa tecnología de punta que mantiene entretenido a todo el mundo. Hombres y mujeres se han vuelto incultos y manipulados casi totalmente por la desaparición de la cultura, o, mejor dicho, su conversión en mera diversión. En otras palabras, somos unos esclavos más o menos felices y contentos con su suerte. Orwell no imaginó que esta podía ser la evolución de ese “socialismo libre” que él imaginaba y que era simplemente imposible. Pues ahora hemos perdido la libertad sin darnos cuenta, y, lo peor, estamos contentos y nos creemos hasta libres. ¡Vaya cojudos!

¿No resulta extraño que en estas condiciones el sexo haya perdido interés cuando su gran enemiga, la que más hizo por erradicarlo de nuestras vidas –por lo menos en teoría–, la Iglesia católica, pierde fieles, catecúmenos, sacerdotes, hasta haberse quedado convertida en algunos países en una especie de sociedad filatélica? Muchas veces hemos discutido con Osorio por qué las grandes iglesias, y esos fanáticos terroristas que querían acabar con ellas a punta de bombas y asesinatos, se van eclipsando en nuestro tiempo, pues lo mismo que con el catolicismo pasa con el judaísmo, el protestantismo, la Iglesia ortodoxa y hasta con las iglesias orientales como el islam (en sus dos ramas) y el budismo: pierden fieles, vigencia, se van marchitando, tanto que muchos piensan que acabarán por extinguirse. Luego de haber tenido tanta influencia en la historia, de haberla marcado a fuego, ahora, sin que nadie las ataque, y pese a que todos los gobiernos las subvencionan y nadie las hostiliza, las iglesias van desapareciendo poco a poco pues aquella lejana observación de Nietzsche se ha hecho realidad: Dios ha muerto y a nadie le importa, pues hombres y mujeres han aprendido por fin a vivir sin Dios. Era también un producto de la cultura y, como esta se ha transformado en diversión, ni nos hemos dado cuenta de que a los viejos dioses los han reemplazado los futbolines, las imágenes de la pantalla, los circos, los dibujos animados y, sobre todo, la publicidad y sus múltiples manifestaciones que comienzan a no parecerlo.

Yo sospecho que la Iglesia católica selló su partida de defunción cuando comenzó a modernizarse, cuando ese bastión del machismo y conservadurismo, intolerancia y dogmatismo que fue antaño, empezó a relajarse, a resquebrajarse, a hacer concesiones a los curas y laicos progresistas. Estos se salieron con la suya, pero, en vez del aggiornamento que reclamaban, le dieron a la Iglesia el puntillazo. O sea, el tiro les salió por la culata. Parecía imposible y sin embargo ocurrió: la Iglesia comenzó a ordenar mujeres y nombrarlas obispos, autorizó que los curas se casaran, como los pastores protestantes, y el papa en persona celebró un matrimonio gay en la mismísima basílica de San Pedro. Mi pobre madre, que en paz descanse, cuando escuchó estas noticias y vio la escena en la tablilla digital lanzó un grito desgarrador y perdió la conciencia. Se derramó de la silla de ruedas al suelo. Pobre viejita. “Eran adelantos indispensables para adaptarse a la época”, dice Osorio. “Si no lo hacían, la Iglesia habría comenzado a marchitarse como una rosa expuesta al sol durante mucho tiempo.” ¿No es lo que ha ocurrido, acaso?

Yo también discrepo con él en eso, por supuesto. A la gente le gustaba la Iglesia porque no se parecía a la vida, a la sociedad tal cual es, porque representaba lo contrario de la existencia en el siglo. Dentro de la Iglesia uno se sentía ya en el otro mundo, un territorio muy distanciado del de la rutina cotidiana. Era una ilusión bonita, hecha de ritos, de cantos, de incienso, de frases en latín que, como no las entendían, a los fieles les parecían sabias, celestiales, alusiones a vidas perfectas, heroicas y marcadas por la pureza, la inocencia y la paz interior. Ahora la Iglesia ha dejado de ser ese refugio: es una prolongación de la vida de todos los días, donde casi todo está permitido, donde ya no hay tabúes ni dogmas inflexibles. La Iglesia ha perdido misterio y dejado de ser interesante, pues se parece a esos partidos políticos en los que nadie cree, a las fraternidades universitarias o a los clubes de fútbol. Cuando el Vaticano estableció que el limbo no existe, las cosas se orientaron para ella por el mal camino. La abolición del infierno tranquilizó a muchos creyentes pecadores, desde luego, pero decepcionó a otros, a quienes soñaban con que sus enemigos, quienes los habían maltratado y explotado, se quemaran eternamente en las llamas de Belcebú. Sin llamas y sin Belcebú el más allá perdió mucho atractivo para gran cantidad de fieles. Ahora se dice que el Vaticano también va a declarar que el cielo solo existía como algo simbólico y metafórico, pero que, en verdad, tampoco existe en un sentido tangible y material. ¡Pobres mártires cristianos! Se hicieron descoyuntar en el potro, destrozar por las fieras, quemar vivos defendiendo los principios y verdades de la fe cristiana y resulta que ni el infierno ni el limbo ni el cielo existen. De qué y a quién podía servir la Iglesia en esas condiciones.

Ahora, conviene aclarar un punto en el que insiste mucho Osorio, y creo que con razón. La decadencia de las grandes iglesias no ha acabado con la religiosidad. Solo que esta se ha vulgarizado y encanallado de una manera bochornosa. Ahora que ya nadie cree en los curas, la gente se ha puesto a creer en los brujos, hechiceros, chamanes, adivinos, palmistas, santones, hipnotizadores, toda esa canalla de embusteros y estafadores que, por unos cuantos pesos, hacen creer a sus incautos clientes que existe el otro mundo y que ellos lo conocen, que el futuro está escrito y es descifrable leyendo la borra de café, las hojas de la coca, consultando los naipes o una bola de cristal. Lo que las religiones serias hacían con elegancia, belleza, complejidad intelectual, ahora es monopolio y ganapán de pícaros, hechiceros de tres al cuarto y analfabetos. O sea, en los momentos de más alta modernidad científica y tecnológica, volvemos al paganismo, a la hechicería primitiva. A eso nos ha conducido la cultura de nuestro tiempo. Y el huevón de Osorio llama a eso el progreso.

Y en eso, de repente, me desperté. Sí, me había despertado. Era noche cerrada y el cielo se había convertido en un mar de estrellas. Estaba sentado en el asiento de piedra de la Plaza de Oriente y a mi derecha, al frente, tenía el Teatro Real, a la espalda el Palacio, y, frente a mí, la callecita de los restaurantes y de la puerta falsa del teatro por donde entraban los empleados, y, cuando había ensayos, los actores, las actrices y los músicos. Sabía perfectamente que, bajando por esa callecita encontraría, en la esquina y a la derecha, la Plaza de Isabel II, y que de allí arrancaba la callecita de mi casa. Se llamaba la calle de la Flora, por supuesto. El número uno era el de mi cuartito y su baño, en la azotea. No estaba exaltado ni triste. Ahora recordaba que esa corta callecita era la de mi casa y que se llamaba, por supuesto, claro que sí, y lo repito de nuevo: la calle de la Flora. Es muy corta. Mi casa estaba en la próxima esquina, en el encuentro con la calle Hileras, exactamente donde comienza la placita de San Martín, que, luego, se abre y se ensancha en la Plaza de las Descalzas. Allí se halla uno de los conventos más antiguos de Madrid, lleno de cuadros, que solo se abre al público los domingos y donde hay siempre una larga cola de gente para entrar.

Había recuperado la memoria. Recordaba que, poniéndome de pie y recorriendo ese par de calles, podría entrar a mi casa, luego de perder todo un día buscándola. Nada de eso me exaltó ni alegró. Yo sabía que iba a ser así. Había pasado mucho miedo, sin duda, pensando que me moriría en la calle como un perro vagabundo. Pero ahora estaba tranquilo. Seguía sentado. ¿Qué hora sería? No había mucha gente a mi alrededor. Probablemente en la Plaza de Isabel II encontraría algunos borrachitos. No me ponía en pie todavía.

Pensé: “¿Ha sido un día perdido?” No, no lo había sido. Había sentido la muerte más cerca que nunca, sin duda, mientras, caminando alrededor de esta plaza, intuía que mi casa estaba por aquí. Ahora, había recobrado la memoria. Luego de dormir y recuperarme, llamaría a Osorio y le contaría esta aventura. Había sentido la muerte más cerca, pero no había sido una pérdida de tiempo. Ahora sabía que nunca más dejaría mi casa –bueno, mi cuartito– sin llevar un papel con mi nombre y dirección, y con las instrucciones de que si caía muerto dieran parte a Osorio, cuyo teléfono y dirección pondría en esa misma tarjeta.

Respiraba sin dificultad, no tenía frío ni hambre ni sed. No me sentía feliz ni tampoco triste. Había sido una aventura. Una nueva aventura. También una enseñanza. Podía perder la memoria y pasarme un día entero buscando mi casa, sin encontrarla. Tomaría precauciones, andaría siempre con aquel documento encima recordando mi nombre y dirección y el teléfono de Osorio. Era algo que había aprendido. Era algo que había ganado.

Me puse de pie con alguna dificultad. Sentí algo de frío. Nada grave. Sabía que podía caminar, pero, eso sí, despacio, alargando las piernas, la derecha, la izquierda, sintiendo algunos calambres, la derecha, la izquierda, pero con la confianza que me daba haber recuperado la memoria y saber perfectamente dónde estaba mi casa. Llegaría hasta allí, subiría los cinco pisos despacio, sin agitarme, lavaría los pantalones con jabón y lejía, y luego me acostaría, tranquilo, con la conciencia de haber sobrevivido a una experiencia nueva que me había acercado un poquito más a la muerte. Me lo decía a mí mismo, sin tristeza ni cólera, con esa tranquilidad nueva: haber descubierto que podía perder la memoria y no encontrar mi casa y no saber quién era y perder todo un día tratando de recordar. Ahora sabía quién era y dónde estaba mi cuarto y mi bañito. Eché a caminar, sin apresurarme, tranquilo, como un hombre que ha salido a estirar las piernas y vuelve ya a su casa. “A mi casita”, pensé, con cariño. Y sentí que me corrían algunas lágrimas por la cara. (Repito que con los años me he vuelto muy llorón.)

La callecita de la puerta falsa del Teatro Real la conozco muy bien. Ya habían cerrado la mayoría de los restaurantes, pero quedaba uno abierto, con dos parejas sentadas en las mesitas de fuera y pagando la cuenta. Al pasar junto a ellas, caminando despacio, les di las buenas noches. Me respondieron en silencio, con movimientos de cabeza.