Cultura

Marcial Luna: “Argentina es uno de los países donde menos se lee”

El periodista argentino nos cuenta sobre su hallazgo de las publicaciones del escritor Roberto Arlt en la ciudad Azul y, además, nos retrata las realidades y situaciones del periodismo, la cultura y la política de su país, en medio de un liberalismo encabezado por el presidente Javier Milei.

Al sur del continente, en una ciudad llamada Azul de la República Argentina, diariamente el periodista, profesor de Historia y músico, Marcial Luna, golpea las teclas para escribir historias. Su buena pluma ha retratado temas políticos, judiciales, policiales, sociales y culturales en las páginas del diario El Tiempo. Fue así que una de sus investigaciones sobre el escritor argentino Roberto Arlt llegó a mis manos.

Han pasado siete años desde que leí sobre el hallazgo del autor de Los siete locos. Un riguroso trabajo de investigación que aparece en el libro titulado Arlt en Azul, las crónicas publicadas en El Régimen y otros textos (1927-1929). Debo confesar que soy un admirador de la literatura de Roberto Arlt, pero también de su forma de abrazar la escritura. “El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula”, nos dice Arlt en el prólogo de Los Lanzallamas.

Detrás de una historia siempre hay otra historia que jamás acaba, y muchas veces esa historia jamás es contada. En esta extensa conversación, el periodista Marcial Luna, revela detalles sobre la presencia de Arlt en la ciudad de Azul, pero, además, nos habla sobre la situación de la crisis económica en Argentina, una crisis que en los últimos años viene golpeando a más de 46 millones de argentinos. Y los efectos de esta crisis también se ven reflejados en la educación y la cultura. En esta entrevista el periodista argentino además señala que la corrupción y las dictaduras son heridas abiertas en América Latina.

EL HALLAZGO DE ARLT EN AZUL

¿Cómo se inicia la investigación sobre las publicaciones del escritor Roberto Arlt en la ciudad de Azul?

Cuando ingreso en el diario, que fue en el año 1989, escuché el rumor en la redacción, entre tantas cuestiones que se escuchan, de que Roberto Arlt había pasado por Azul como tipógrafo. Esa es una de las tantas cosas que había realizado, pero no había hechos, no había ningún tipo de referencia. Esa fue la primera vez que escuché y allí quedó el tema. Nuestro jefe de redacción en aquel momento, Miguel Oyhanarte, quien fue uno de los periodistas decanos de acá, nos formó en lo que es el ámbito del trabajo en un diario y un personaje muy querido. Miguel nos tenía cortito con las cuestiones, notas y demás, pero se le podía tratar. Falleció a principios de los 2000. A él no le gustaban que ni le sacaran fotos, que ni lo entrevistaran, muy perfil bajo. Escribió una columna acá en el diario que se llamaba Baldosas Flojas, su columna duró 60 años.

Entonces, digo, bueno, yo no puedo hablar de él, porque hay que respetar su memoria, hacer una biografía de Oyhanarte no le veía sentido, pero sí una memoria de las Baldosas Flojas. Digo ¿con qué me voy a encontrar? y así surgió la posibilidad de ese libro. Un libro que se llamó Salpicones de Madrugada, que era el subtítulo que tenía la sección. Así empecé todo un trabajo de investigación en la hemeroteca, ya que la colección principal del diario está en custodia y preservación. Me fui con una serie de elementos, escáner, cámara de fotos para digitalizar cada columna. Ese fue el primer paso. El segundo, tipear todo y armar unos volúmenes por décadas, y a partir de ahí empezar a ver qué podía llegar a agrupar, cómo armar el libro y formatearlo.

Entre las miles y miles de columnas, creo que una de 1968, se publicó un sueltito, donde dice Roberto Arlt, famoso escritor argentino, que estuvo trabajando en el diario El Régimen de Azul como cronista, y no da mucha más referencia. Yo había empezado por la primavera ese trabajo, cuando me voy de vacaciones a la costa me llevo el material. En algún momento siempre toca un día de lluvia o algo, y sigo trabajando.

Al regresar a Azul, llamo al encargado, que es Ernesto Ruiz, y le digo: no me abre la hemeroteca, necesito revisar. ¿El diario El Régimen le suena? Sí, sí, no hay mucho. Hay dos o tres tomos. Claro, luego me entero que había funcionado de 1927 a 1930. Eran tres años y era un diario de un par de hojas, no era muy voluminoso. Voy un sábado, no sé, llegué un viernes de vacaciones, al día siguiente me habilitaron y me abrieron la casa para mí. Bajo el primer tomo, primera página, arriba está el titular que dice El Régimen. Eso lo podés ver si visitás la hemeroteca. Primera nota «Impresiones de un porteño en Azul», R.A. firmado. En esa época no se firmaba ninguna nota. Digo, es esto. Acá está. ¿Qué ocurre? Miro la fecha, 31 de julio, el diario estaba encuadernado al revés, de 31 hacia atrás. Por eso abro la primera página y está la primera nota. Y así llegan, son 5 hasta el 26, creo.

Dario El Régimen, 30 de julio de 1927.

Luego de encontrar esas cinco notas, sigo revisando, leyendo la hoja. En una, una despedida, que dice: “bueno, esta noche hacemos la cena, despedida, a Robertito”. Y explica que estamos agradecidos porque vino a hacer una suplencia a un reportero de acá.

¿Quiénes eran los dueños del diario El Régimen?

El Régimen es, como casi todos los diarios de pueblo de aquella época de una familia. En ese caso, una familia de apellido Elizagaray. El director era Jorge C. Elizagaray.

¿Cómo se contactó con Roberto Arlt?

Elizagaray tenía muchos contactos por haber estado mucho tiempo vinculado con lo que después fue el peronismo. Pero ya en esa época, más bien el Partido Conservador, en los años que estamos hablando, 1927 a 1930, estuvo vinculado con Bidegain, que fue Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, además, azuleño. Y campeón mundial de tiro. Elizagaray tenía mucho contacto con Buenos Aires, por la vía política y evidentemente periodística.

Bartolomé J. Ronco también tenía una conexión bastante fuerte con escritores y con la gente intelectual de Buenos Aires, sobre todo con la gente que participaba de la revista Sur.

Tal vez hubo algún puente, yo lo que logré precisar es que Ronco tenía un segundo, una suerte de jefe de redacción y subdirector de la revista Azul, que también está en custodia de la hemeroteca, creo que son 11 publicaciones. Pablo Rojas Paz, tucumano, venido a Buenos Aires a trabajar al diario Crítica. Al diario Crítica, claro. En el mismo momento en que Crítica, en la sección policial, estaba Roberto Rojas Paz, sin embargo, era poeta y cuando lo fue a ver al dueño de Crítica, lo mandó a deportes. Así que, poeta usted, mañana empiezan deportes a cubrir Boca, ni más ni menos.

Y Rojas Paz firmaba como El Negro de la Tribuna. Y luego hay una referencia en que, claro, se armaban tipográficamente las planchas, la hoja, ¿no? Ocurre que una estuvo mal prensada y se vinieron todos los tipos, se cayeron. Y era una hoja cultural. Y nadie sabía, porque se habían extraviado ya, o pasaba a otra sección. Los originales, cómo armar y había que imprimir. Y en esa factura estuvieron Rojas Paz, Roberto Arlt y un par de periodistas más, y lograron armar esa página cultural y meterla en impresión a un diario que estaba en ese momento tirando 100.000 ejemplares. En el diario Crítica el vínculo Rojas Paz y Arlt está, existió. Eso se pudo confirmar. Incluso en el escrito que hice, en uno de los capítulos habla de eso. Así que es probable que, por lo menos a la revista Azul, de Ronco, Arlt haya llegado vía Rojas Paz. Porque lo que Arlt publica es un adelanto de la novela Lanzallamas. Un capítulo que, si nosotros leemos lo que se publica en Azul, finalmente tiene una reescritura. Una pequeña modificación, pero el vínculo está.

Si bien Roberto Arlt es un escritor bastante reconocido actualmente, creo que también es por parte del trabajo que hizo Ricardo Piglia, que se dedicó a estudiar y difundir su obra a pesar de la resistencia en los sectores literarios. ¿Cómo se recibió la confirmación de la presencia de Arlt en la ciudad de Azul y en Buenos Aires?

Yo supongo que esa resistencia que ha tenido, no sé si no tiene todavía, o la falta de reconocimiento, no solo como novelista, sino ya en términos como periodista. Las Aguasfuertes es algo increíble.

No hubo ni siquiera desde el ámbito periodístico un reconocimiento del trabajo de Arlt, ya no solo el literario. Y más o menos lo mismo ocurrió con este hallazgo, hubo una mínima repercusión en el momento, lo levantaron algunas agencias, pero lo cierto es que cuando hago todo el trabajo más profundo, investigación, el detalle de cada uno de los artículos, porque además de esos primeros cinco artículos que habla, son de Azul, particularmente, luego siguió mandando otros, esporádicamente, entre 1928 y 1929, a El Régimen. Nota que seguramente las vendería, no sé, bueno, de eso no ha quedado constancia.

Estas cinco crónicas azuleñas de Arlt, en realidad son una suerte de prehistoria de las Aguasfuertes, porque las Aguasfuertes aparecen un año después de que Arlt estuvo en Azul, ya tienen todos los elementos de lo que va a ser las Aguafuertes Porteñas. La nota seriada, el tipo de nota, el encuadre. El trabajo de investigación y el hallazgo lo ofrecí sinceramente a varias editoriales, algunas “especializadas” en Arlt, no se interesaron. Si hubiera sido en Buenos Aires, sí, pero fue en un diario del interior, en el medio de la Pampa, qué importancia puede tener. Esa cuestión sigue perdurando, me parece.

Hace poco escuché en un podcast que hablaban de cómo se está regresando a lo que Arlt dejó impreso. ¿Se ha cumplido un ciclo?

De repente percibes eso en lo que se vive ahora, digamos, el tema político, la efervescencia social, que es marcado en la escritura de Roberto Arlt, ¿no? Sí, es posible. No sé si se cumplió un ciclo.

Me parece que se caen en los mismos errores que generan las reacciones, si bien son sociedades diferentes, las de los años 20, 30 y parte del 40, ¿no?, que es donde enfocan, por lo menos en Aguasfuertes y también en los libros, en sus novelas, también en sus obras de teatro. Hay una cuestión que es como endémica acá en Argentina. La desigualdad, la injusticia, la pobreza, son elementos que están presentes en cada una de las décadas, atravesados por distintos gobiernos constitucionales, dictatoriales. No hubo, en ese sentido, ningún tipo de alteración.

O sea, se mantienen los grandes temas. La diferencia está en quién recoge. Me ha quedado la sensación de que durante algunas décadas no hay periodistas de la talla, ¿verdad? Que contamos en los años 20, 30, y que pudo haber el siglo pasado, ¿no? El siglo 20, la década de los fines de los 80, principios de los 90, con todo lo que fue el periodismo generado por Página 12, que era periodismo generado por escritores, básicamente.

Estaban Miguel Briante, Osvaldo Soriano, Brustein, bueno, tantos otros que empezaron, desde lo periodístico, a hilvanar una mirada profunda, como la que tenía Arlt, con los temas vigentes en ese momento. Arlt habló de la corrupción, del ideogenismo, por ejemplo. Que ahora sería el kirchnerismo.

Claro, este momento que estoy mencionando de Página 12, fue su época de oro, hoy es otra cosa, fue el menemismo. A ellos les toca, como a nosotros acá en ese momento, transcurrir la época menemista, que fue realmente terrible en muchísimos sentidos. Así que me parece que por ahí faltan. ¿Quién recoge esos temas? Hay muchos operadores de prensa, y no tantos periodistas.

PERIODISMO Y CULTURA

Uno se pregunta ¿cuál va a ser el recambio del periodismo en medio de una transición tecnológica muy fuerte? porque lo que vemos es cada vez menos buenas plumas, menos investigación, menos cuestionamiento ¿en qué va a terminar el periodismo si sigue así?

La formación evidentemente ha caído notablemente, pero además Argentina es uno de los países donde menos se lee. No hace mucho leí un informe que está entre los países que menos lecturas tienen, percápita, ¿no? Y ya no se trata solo de una cuestión de costos de libros, porque hay otra manera de leer textos, hay desde los libros digitales, en algún caso también los pirateados, o sea, el acceso al libro está, sin embargo no se lee. En consecuencia, a eso se le suman a un paulatino deterioro del sistema de educación público con distintos gobiernos.

Argentina siempre ha sido reconocido como uno de los países con una efervescencia cultural bastante fuerte. Los escritores como Borges, por ejemplo, son referentes a nivel mundial. ¿En qué momento se podría decir que sucede esta especie de quiebre cultural?

Yo nací en 1968, ya me parece que por ahí está el declive. De ahí en adelante, con las sucesivas dictaduras y gobiernos constitucionales que no le dieron importancia ni las reformas necesarias para mejorar todo lo que es el sistema educativo puntualmente, formativo. Creo que mitad de siglo en adelante ya se puede ver un deterioro significativo.

Has mencionado algo importante, las dictaduras. En Argentina una de las dictaduras que se recuerda más es la de Videla. Curiosamente el tema de la dictatura está presente en la literatura, el cine y en las artes plásticas. Todavía hay una herida abierta, una especie de dolor que no se cura.

Sí, y de momento no tiene remedio. Pero es tal cual, es tal cual. Yo creo que en ese sentido fueron exitosas las dictaduras. En el largo plazo cumplieron un objetivo previsto o no, no lo sé. Así como están los 30.000 desaparecidos, otras cosas, sin embargo, también perduran y seguirán siendo arrastradas. Algunos hablan de una grieta o no lo sé. Son consecuencias planificadas o no, pero de una cuestión antinatural que es un régimen de estas características. Un régimen autoritario, militarista, contrario a lo dictado por la Constitución argentina del siglo XIX.

Se pensó un país que paró en un lado y terminó dirigiéndose para otro desde el día uno. Si nosotros necesitamos hacer un trayecto, una línea de tiempo de la corrupción, nos tenemos que remontar a Rivadavia, que es una suerte de primer presidente argentino. Estamos hablando de 1826. Y sistemáticamente esta cuestión va a estar presente. El problema es que va a estar presente en gobiernos de corte dictatorial pero también en los constitucionales. Entonces, ese deterioro nos ha llevado a esto en el largo plazo. Y no hay manera de que mejore, todo lo contrario.

En lo político Argentina está partida. Existe la izquierda, la derecha y los libertarios. ¿crees en estos rótulos de izquierda y derecha?

No. Es algo más periodístico que real, me parece. Más de uso periodístico. Lo que sí veo es que hay dos modelos de país, dos mentalidades. Una que no ha prosperado, que tiene que ver con un desarrollo del país en todo sentido. Ya Favaloro hablaba de la decadencia del sistema de educación como una de las principales problemáticas de la historia argentina. Y también planteaba que más o menos en los años 50 había comenzado la decadencia. Por el nivel de lectura inclusive en los textos escolares. Un chico que sale de un secundario ahora no es capaz de interpretar un texto. Cuando antes terminaban una escuela primaria, leyendo hasta algunas cuestiones de Borges o Quiroga.

En algún punto los liberales argentinos son “cómicos”, porque están contradiciendo al padre del liberalismo y autor de la Constitución, que es Alberti. Entonces, es una sumatoria de grandes contradicciones, pero con resultados nefastos. Y ahí entra todo, desde un hecho de corrupción hasta la desaparición de una criatura como Loan, que tiene un entramado muy complejo.

CORRUPCIÓN E INJUSTICIA

En Argentina hay casos que tienen más de 20 años y todavía siguen abiertos. O casos donde no se ha llegado capturar al culpable. Como por ejemplo, el caso del asesinato del periodista José Luis Cabezas; el caso de la AMIA y el caso del fiscal Nisman. ¿La justicia argentina se ha visto afectada por la corrupción?

Uno se pregunta, ¿por qué suceden estas cosas? Parte de la corrupción tiene que ver con el Poder Judicial, sin duda. Y esto lo dijo un jefe editorial de un diario como La Nación. El Poder Judicial en Argentina fue creado para que funcione mal y se remontó al siglo XIX, con la creación de los códigos y demás.

Cómo es sancionado y encarcelado alguien que robó una fruta y está el ladrón de guantes blancos, al que Arlt hacía referencia. Esa es una cuestión también interesante del cronista, ¿dónde interfería? Porque Arlt entraba a un bar y se juntaba a tomar un café con maleantes de la época. Periodistas que pisaban la calle con hocinas. Y también cuando le tocaba hablar con un juez, no la pasaba nada bien ese juez; ni hablar de los políticos.

Pero bueno, volviendo a la cuestión central, parte del problema argentino neurálgico es la justicia. País sin justicia es una mesa a la que le falta una pata. Tenemos un periodismo que también, digamos, no es el soporte necesario para, ni siquiera exponer los casos, ya no digo para investigar, pero digamos, hay una decadencia en muchas instituciones, y es un combo bastante particular, interesante para analizar, pero que en el mediano plazo no se ve alguna modificación hacia lo positivo.

PERIODISMO Y TECNOLOGÍA

¿Cómo ves este avance a paso agigantado de la tecnología?

En principio se presenta como irreversible. Cada vez son menos los que se siguen aferrando al papel, al periódico, pero también al libro. El libro digital no se ha desarrollado, como en algún momento se pensó que se iba a desarrollar. Todavía el papel sigue teniendo presencia. Pero hay una cuestión, Argentina es uno de los países de habla hispana que menos lee, entonces también está esa cuestión, ¿no? ¿Cuántos acceden al papel? Ya no por razones económicas, sino por una cuestión de interés. No se lee. Con los diarios pasa un poco también lo mismo, ¿no? Ha cambiado el tipo de lector. Si yo comparo los años 80, 90 con la actualidad, no interpretan los lectores un título.

Nos ha ocurrido presentar una nota y luego en los comentarios comentan y te das cuenta que no entendieron algo sencillo. En consecuencia, toda esa problemática que hoy hablamos en el sistema educativo, ya es palpable. Hay gente que no está interpretando textos básicos como son los periodísticos, son bien neutros, ¿no? Un título, una bajada. Entonces, para los diarios hoy se está en una etapa de transición, de salir del papel hacia lo digital. También con un cambio en el formato de la crónica. Volver a una pirámide invertida de 3, 4, 5, 6 párrafos. Pero se estaría perdiendo de esa manera lo que por ahí en el papel todavía se conserva, que es la profundidad de la investigación, una nota a dos páginas, que lleva en profundidad o una entrevista a fondo de dos o tres páginas. Lamentablemente también se está perdiendo eso.

AZUL, CULTURA Y FÚTBOL

¿Cómo ves la vida cultural de la ciudad Azul?

Yo creo que, en la ciudad, pero también en el país, es el lugar de resistencia por naturaleza. Por lo general, yo también formo parte, porque además soy músico. Como hay autogestión, hay proyectos permanentes. Algunos vuelven, hay nuevos, otros se van reciclando, pero se va generando una movida. Pero tampoco es amplia, ni le interesa a todo el mundo. Lo más habitual, acá o en la capital, es ir a ver un concierto de una banda de jazz y encontrar con 10, 15, 20 personas. O una presentación de un libro. Autores que ya tienen un renombre internacional, que han hecho una presentación con 60 personas.

Pero hay un tema puntual que tiene que ver con la cultura que les ha ido bien. Me refiero al fútbol. Un fenómeno cultural que a Argentina le ha ido muy bien en los últimos años. Campeones Mundiales, dos veces campeones de la Copa América, y mantiene una liga bastante competitiva.

Es lo único que parecería funcionar más o menos bien. Y depende con qué técnico. Al actual lo vapulearon bastante en su momento. Bueno, y tiene esa dualidad Argentina. Ese rango de intolerancia que quizás también es una secuela de la dictadura, o de las dictaduras.

Yo cuando mencioné la de los años 60, que es el famoso onganiato, del 66, 68, 69, con el cordobazo, ahí hay una persecución cultural muy grande. Hay un ataque directo, hay ingreso de tropas de caballería en las universidades, a los palos contra alumnos, profesores, hasta un catedrático norteamericano que había llegado a dar una charla. Hubo un garrotazo y nunca entendió qué le había pasado. ¿Cómo explicarlo? Esto es una dictadura, bienvenido a la Argentina.

Y ahí se nota un declive muy, muy importante en todo lo que es el ámbito educativo y todo lo que conlleva, y muy pocos focos de resistencia. En algún punto, algún ejemplo periodístico, como lo fue en aquel momento, ya en el 68, 79, con el diario de la CGT de los argentinos, donde escribió Rodolfo Walsh.

Gran periodista y autor del libro “Operación Masacre”.

Claro, nada menos. Pero bueno, lamentablemente llegamos a estos tiempos donde no hay referente, salvo futbolístico, mientras le vaya bien.

Periodista argentino Rodolfo Walsh.

¿Como escritor y periodista qué te interesa en un texto?

Yo tengo una formación en historia, por lo tanto leí muchísimos años material de historia universal, de historia mundial particularmente, y latinoamericana, y argentina. Y luego me he dedicado más a la ficción, novela. Los autores del nuevo periodismo, y algunos que tenía rezagados. Por ejemplo, el año pasado leí toda la obra de Roberto Bolaño, que había leído a salpicones.

Los Detectives Salvajes…

Sí, me pareció un tipo fascinante. Lo mismo con Cortázar. Lo de Arlt lo había hecho antes y lo volví a hacer después, con el libro, porque buscaba distintas referencias de Azul en su obra, y aparece. Lo que busco en principio es nutrirme. Ver las texturas, cómo manejan las estructuras. También cómo ver uno desde dónde puede llegar a innovar algo. Y es cada vez más difícil. Hay autores excelentes. Estuve leyendo crónicas de Manuel Vicent, que había leído en el diario El País, pero luego me volqué a los libros. Una pluma excelente.

¿Qué otros escritores te llamaron la atención del boom latinoamericano?

He leído algo de Fuentes. García Márquez es indiscutible. Pero me quedé pensando en el García Márquez periodista. No solo como novelista. Noticia de un secuestro, por ejemplo. Pero luego las crónicas, las que aparecen en Textos costeños y tantas otras.

JAVIER MILEI, LA ECONOMÍA Y LAS MALVINAS

¿Cómo has visto estas últimas elecciones y el inicio del gobierno del presidente Javier Milei?

Un mal recurrente. La aparición de personajes políticos a través del escenario mediático o propulsado por el escenario mediático a Argentina ya le ha traído problemas. Ya en los 90, en el 2000 y en el 2023 también. El año pasado vuelve a tropezar siempre con la misma piedra. Entonces, tiene un voto mayoritario juvenil. Y yo te hacía referencia a muchos de esos jóvenes que no son capaces de interpretar textos. Entonces, proponerle algo más complejo como es un análisis político a la hora de elegir un candidato en el cuarto oscuro en una elección es un problema. Es un problema grave.

Cuando hablamos con los jóvenes de 16, 17, 18, 19 años, te dicen: pintaba bien el loquito. Pero tienes que estar hablando de un presidente. Esto se ve mucho en el aula. Y podrán corroborarlo los profesores que tengan este tipo de diálogo con los chicos más allá de la materia. No saben por qué no votaron un gobierno de masas que puede tener un montón de cuestionamientos, pero el que es históricamente el que ha volcado lo que tenía que volcar a la sociedad en defensa, digamos, de derechos y un montón de cuestiones. Ya tenemos experiencia con Brasil y Bolsonaro o el padre de toda esta cuestión si nos referimos a Estados Unidos, con varios candidatos, Trump, entre ellos.

Entonces, plantear ese escenario en Argentina en un momento en que tampoco había grandes índices de recuperación sí se estaba mandando en Provincia de Buenos Aires, pero no a nivel nacional. Era como un punto justificado por la pandemia, justificado desde el propio poder, pero bueno la situación que nosotros estamos observando es sumamente, en principio contradictoria, entre el discurso electoralista y los hechos que se van concatenando y concretando ahora. Pero ya no solo el arco libertario, porque leyes que ha votado el Congreso ha tenido, por ejemplo, el apoyo del radicalismo, el voto de leyes antipopulares apoyadas por un partido centenario que ha resurgido de las cenizas o intenta resurgir de sus cenizas como la Unión Cívica Radical. Yrigoyen no hubiese votado este tipo de leyes. Perón no hubiese votado este tipo de leyes y, sin embargo, hay periodistas y radicales que apoyan su bolsillo, en definitiva me parece que pasa por ahí, es una cuestión muy mezquina. No hubo tampoco un recambio generacional en la política porque estos nuevos actores que aparecen en política ya estaban pero ocultos, eran asesores. Sus familiares trabajaban en la Cámara de Diputados, hay todo un escenario muy complejo, una nueva política que en realidad no es tal y que está llevando a la Argentina a un callejón sin salida en el corto plazo.

Presidente argentino Javier Milei.

¿Cómo sintetizas la situación económica de tu país actualmente?

Es otro mal endémico, revisando cuando hice toda la recopilación de la obra de Don Miguel Oyhanarte de las Baldosas Flojas, ahí en los años 50, 60 y 70, muchísimas referencias, notas sueltas a la inflación o a la recesión o al costo de vida. Yo tomo uno de esos textos de 1956, de 1963 o de 1974 y lo publico hoy sin decir que es de esa fecha y se encuentra en plena vigencia. O sea, parece escrito hoy, entonces, son los mismos problemas. Cómo puede ser que se vengan arrastrando 70, 80, 90 años los mismos problemas y atacados con las mismas soluciones que terminaron, no siendo soluciones obviamente, sino, con crisis abruptas, con huidas presidenciales en helicóptero, adelantamiento de elecciones en algún caso, con golpes de Estado Eso es un poco la historia argentina.

Mario Vargas Llosa se preguntó ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo te preguntaría ¿en qué momento se jodió Argentina?

Nos tenemos que remontar me parece a la traición que sufre Mariano Moreno, no casualmente periodista, también líder ideológico de lo que era la Revolución de Mayo. Tendríamos que mirar nuevamente el plan económico de Belgrano que lo mandaron a la guerra, pero en realidad era economista y abogado. El plan económico que tenía para América Latina y ahí está el punto, no era Argentina, era América; y San Martín, sin duda el padre de la patria, que termina exiliándose porque lo matan. ¿Cómo San Martín va a terminar en Francia? Es una gran pregunta, una gran contradicción y algo que realmente es terrorífico.

¿Realmente la guerra de Las Malvinas generó una hermandad entre Perú y Argentina?

Está muy valorado por los veteranos de guerra, por ejemplo, que Perú haya enviado aviones y equipos mecánicos de aviación que estuvieron aquí, cerca en Tandil, a 100 kilómetros, pero no ha calado en la sociedad. Pero ya no solo el tema Perú, no ha calado el tema Malvinas. Entonces, la barbaridad que puede decir una canciller como Diana Mondino, en torno al tema Malvinas, o los desprecios que se han hecho a los combatientes para efemérides como pueden ser los actos protocolares como el 9 de Julio. Realmente es lamentable pero afecta, digamos, lo que vemos a los propios combatientes.

Hoy, sumado a una ausencia del Estado en la cuestión psíquica, hubo una desaparición en el sentido que es reconocida por ellos mismos. Sabemos lo que es una purgada, o sea, la hemos estudiado, la hemos vivido, y requiere una atención. Pasó con la gente de Vietnam, pasó con la gente de Malvinas, aunque había una desaparición común. En Vietnam también hubo una ausencia del Estado, pero bueno, ya es un Estado que se ha perdido por naturaleza. Hoy, este pueblo de Malvinas está vigente por los veteranos.

Cultura

Mincul acepta la renuncia de la directora de la DDC de Pasco tras cuestionamientos

La arqueóloga Cinthya Gloria Cuadrao Mallqui renunció a la dirección de la DDC de Pasco, en medio de cuestionamientos del personal por su escaso impulso a las industrias culturales, la falta de apoyo a artistas locales y la ausencia de diálogo con las comunidades nativas de la región.

El Ministerio de Cultura (Mincul) aceptó la renuncia de Cinthya Gloria Cuadrao Mallqui al cargo de directora del Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Pasco, función que asumió desde el 25 de junio de 2024, durante la gestión de la entonces cuestionada ministra Leslie Urteaga Peña.

La aceptación de su renuncia fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 000157-2025-MC, firmada el 30 de junio por el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja.

Cuadrao Mallqui es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabajó previamente en el Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura, donde estuvo a cargo de la gestión del tramo La Raya–Desaguadero, en Puno. Además, figura como accionista de la empresa Cika Construcciones Generales S.A.C. y fue socia de Imaina Consultores SAC.

Sin embargo, su gestión durante un año en la DDC de Pasco generó críticas internas. Fuentes consultadas en el Ministerio de Cultura señalan que Cuadrao Mallqui mantenía una relación conflictiva y de discordia con parte del personal, y que existieron tensiones relacionadas con contrataciones de locadores (politólogos, antropólogos y comunicadoras) cuyos resultados habrían sido insatisfactorios. También se le atribuye haber maltratado a subordinados, incluidos colegas arqueólogos.

Asimismo, indican que solicitó licencia del 16 de junio al 15 de agosto para dedicarse a su proyecto de investigación. Según información a la que tuvimos acceso, los proyectos que se desarrollaban en Oxapampa quedaron bajo la supervisión del arqueólogo Alex Guevara Liau, sin mayor participación de otros colegas especialistas como se hacía anteriormente. ¿Por qué solo se enviaba a Guevara Liau?

Otro punto crítico fue la aparente falta de coordinación con comunidades nativas, con quienes, según norma administrativa, se deben realizar mesas de trabajo para garantizar el enfoque intercultural. Además, no se habría promovido suficientemente a artistas, danzantes u otros gestores culturales de la región, lo que generó descontento en el sector.

La salida de Cuadrao Mallqui deja a la DDC de Pasco nuevamente sin una dirección estable, en un contexto donde se reclama mayor cercanía con las comunidades y el impulso real a las expresiones culturales locales.

Cultura

Entrevista: Luis Castellanos nos habla sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y su exposición por sus 30 años de trayectoria [VIDEO]

En el nuevo episodio del podcast de Lima Gris, tuvimos como invitado al talentoso artista plástico Luis Castellanos, quien viene presentando una exposición individual en el ICPNA del centro de Lima.

Hay artistas que pintan por oficio, otros por catarsis, y unos pocos —los más raros, los más necesarios— que lo hacen como quien respira o sueña. Luis Castellanos pertenece a esa casta secreta. En el nuevo episodio del podcast de Lima Gris, conversamos con él, en medio de la melancolía y la lucidez, sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y la manera en que la vida —esa vieja maestra caprichosa— lo fue modelando con la paciencia de un escultor.

Su más reciente exposición, La intuición de la extrañeza, presentada en el ICPNA del centro de Lima, no es solo una muestra, sino una retrospectiva íntima, donde confluyen los fantasmas y las revelaciones de treinta años de creación. En cada trazo hay una interrogante suspendida, una sospecha del mundo. Castellanos no busca retratar lo visible, sino ese temblor invisible que habita en las formas y se escapa de las palabras. Su obra es una meditación estética, un lenguaje de lo incierto, una poética de la duda.

Escuchar a Castellanos es como mirar uno de sus cuadros: uno sale distinto, con una inquietud nueva, con la impresión de haber asomado a un espejo que devuelve algo más que el reflejo.

El dato: la presentación del libro de la muestra de Luis Castellanos será el 11 de julio a las 7 pm en el ICPNA del Centro de Lima.

Aquí la entrevista completa.

Cultura

Trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco anuncian la toma de Machu Picchu [VIDEO]

La ciudadela inca se encuentra en una lista negra y a punto de ser tomada por los propios trabajadores del Ministerio de Cultura del Cusco ante la inoperancia del ministro Fabricio Valencia.

La problemática del Ministerio de Cultura se intensifica. No solo hay cuestionamientos contra el ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Además, los empleados de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, exhaustos y humillados, claman a la presidenta Dina Boluarte que lo reemplace. Y como si el drama fuera aún poco, lo último que se sabe es que estos trabajadores planean tomar Machu Picchu. No por vandalismo, sino por desesperación. Porque el Estado los ha dejado solos, igual que al Santuario.

A esto se suma que Machu Picchu ha sido incluida en la lista negra por el portal Travel and Tour World, que recomienda no visitar la ciudadela inca.

Mediante una comunicación telefónica, Andy Ancasi, representante del Sitracas, nos da todos los detalles de lo que viene sucediendo en Cusco.

Aquí el video del programa.

Cultura

Julio Barco Premio Juegos Florales de la UNI

El poeta peruano recibe reconocimiento en los Juegos Florales Túpac Amaru de la UNI.

En una ceremonia cargada de símbolos y solemnidad, el poeta Julio Barco fue galardonado con el segundo puesto en los Juegos Florales La Familia Túpac Amaru, organizados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones académicas más prestigiosas del Perú. El reconocimiento fue acompañado por un premio de S/. 4,000 y una ovación cálida por parte del jurado, autoridades y asistentes.

La distinción no solo celebra el talento literario de Barco, sino también la creciente necesidad de reconciliar la ciencia con la sensibilidad, la técnica con la poesía. Que una universidad dedicada históricamente a la formación de ingenieros rinda homenaje a la palabra escrita es, sin duda, un signo de que el arte aún pulsa en los espacios más racionales del país.

Con más de treinta libros publicados, Julio Barco ha construido una obra intensa, vital, crítica. Su participación en este certamen reafirma su compromiso por llevar la poesía al centro del debate cultural peruano. «Este premio me impulsa —dijo al recibir el reconocimiento—. Tengo tantos proyectos para revolucionar el arte en nuestro país. La poesía no ha muerto, solo está esperando que le hablemos desde otro ángulo».

El evento se realizó el 27 de junio de 2025 en el campus principal de la UNI. La entrega de premios fue precedida por palabras de homenaje a la familia Túpac Amaru, símbolo de lucha, dignidad y resistencia cultural —valores que resuenan también en la poesía de Barco—.

Con esta distinción, el autor de Me da pena que la gente crezca y Cantar de Chancay suma un nuevo capítulo en su incansable travesía por devolverle a la poesía peruana su fuerza originaria.

Cultura

MINCUL: La cuestionada designación del CAS de Karla Alarcón

¿Cómo ganó el concurso? la arqueóloga Alarcón no cumple con el requisito clave: haber dirigido intervenciones arqueológicas. Su experiencia se limita al trabajo técnico de oficina dentro del Ministerio de Cultura, sin evidencia de liderazgo en campo ni dirección de PMA, evaluaciones o gestiones de CIRA.

La convocatoria CAS N.° 216-2025-MC, lanzada en abril de 2025 por el Ministerio de Cultura (Mincul), tenía como objetivo contratar a un(a) Coordinador(a) para la Dirección de Certificaciones. Se trataba de un puesto clave, pues esta dirección es responsable de coordinar, planificar y ejecutar acciones orientadas a preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico inmueble del país.

Fuente: Mincul.

Entre sus principales funciones, figura la revisión, aprobación y seguimiento de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y de los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), documentos indispensables para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada.

Concluido el proceso en mayo, la arqueóloga Karla María Alarcón García fue anunciada como la ganadora del concurso. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, una revisión detallada de los requisitos y de la trayectoria de la ganadora revela una serie de inconsistencias que comprometen la transparencia del proceso y siembran dudas sobre su legitimidad.

¿Se cumplían los requisitos?

El perfil exigido para el cargo incluía, como mínimo, título universitario en arqueología con colegiatura vigente, formación complementaria en gestión o patrimonio cultural, así como experiencia general de al menos siete años en el sector público o privado. Más aún, se pedía una experiencia específica de al menos cuatro años en funciones vinculadas al cargo, o tres años en el sector público en áreas similares. Pero lo más importante: el postulante debía acreditar dos años de experiencia en la dirección de Planes de Monitoreo Arqueológico y/o Proyectos de Evaluación Arqueológica y/o gestión de CIRAs.

Karla Alarcón no cumple con requisitos de 2 años como directora de PMA y CIRA.

Este último punto no es un detalle menor. Se trata de un filtro clave, pues quien asume la coordinación de la ‘Dirección de Certificaciones’ debe tener conocimiento de campo y experiencia comprobada en dirigir intervenciones arqueológicas. No basta con conocer los documentos, hay que haber estado en terreno. De otro modo, resulta inviable liderar técnicamente la instancia más estratégica del sector.

¿Y cómo pasó Karla Alarcón la evaluación?

Según los documentos revisados, la arqueóloga Karla Alarcón no cumple con el requisito específico de haber dirigido intervenciones arqueológicas. Su experiencia laboral no evidencia dirección alguna de PMA, proyectos de evaluación ni gestiones de CIRA en campo. Es más, su trabajo ha sido siempre de oficina, como técnica dentro del propio Ministerio. Sin embargo, en su ficha de postulación, consignó haber ejercido la “gestión de CIRAs”, una frase y/o formulación ambigua que se asemeja a una leguleyada y parece haber sido suficiente para que pasara la evaluación curricular, etapa que por norma es eliminatoria.

Karla Alarcón se amparó en una palabra, para validar su postulación.

Aquí surge la primera gran interrogante: ¿cómo validó el comité evaluador esa experiencia? ¿Desde cuándo dar conformidad a documentos administrativos desde un escritorio equivale a dirigir una intervención arqueológica en el campo?

La respuesta no es técnica, es política. Lo que aquí se ha validado es una interpretación forzada del término “gestión”, que abre peligrosamente la puerta para que personas sin experiencia real en campo postulen y ganen puestos clave, mientras otros profesionales con trayectoria probada quedan fuera.

Una plaza con nombre propio

El contexto del concurso no ayuda a disipar las dudas. Según fuentes cercanas al proceso, la convocatoria habría estado originalmente dirigida a Ruth Quispe Calderón, amiga cercana de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva. Sin embargo, ante la filtración de esta información, se habría descartado ese nombramiento para evitar un escándalo mayor. Como alternativa, se habría optado por Karla Alarcón, quien ya se desempeñaba como directora encargada de la Dirección de Certificaciones y, por tanto, era una figura “de confianza” dentro del sector.

Viceministra Moira Novoa, la misma que firmó la Resolución Viceministerial para el recorte de las Líneas de Nasca y Palpa.

En este punto, el proceso se vuelve aún más cuestionable. La convocatoria fue ganada por Luis Felipe Mejía Huamán, pero mediante una fe de erratas se corrigió el resultado, otorgándole el puesto a Alarcón García en calidad de accesitaria. Mejía no habría llegado a firmar el contrato, y en un giro curioso pero conveniente, Alarcón asumió el cargo de forma oficial, pasando de ganar S/4,500 a más de S/11,264 mensuales.

El CAS fue ganado por Luis Felipe Mejía Huamán, pero luego corrigieron el resultado.

¿Quién dio la orden?

La pregunta es inevitable: ¿quién intervino para asegurar que Karla Alarcón se quedara con el puesto? Todo apunta a decisiones tomadas desde las más altas esferas del Mincul. Tanto la Oficina General de Recursos Humanos como la Alta Dirección —es decir, el ministro Fabricio Valencia y la viceministra Moira Novoa— estarían al tanto del proceso. Con el nombre de Ruth Quispe ya comprometido, y para no arriesgar la llegada de un profesional externo, se habría optado por consolidar a una figura que ya venía ejerciendo el cargo sin concurso y que, además, respondería fielmente a los intereses de quienes manejan el sector.

El 11 de junio convocaron como ganadora a Karla Alarcón García.

El cargo más codiciado

No se debe olvidar que la Dirección de Certificaciones es la joya de la corona del Ministerio de Cultura. Por esa oficina pasan todos los proyectos de inversión del país que requieren una evaluación arqueológica previa: minería, infraestructura, hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones. Cualquier obra pública o privada necesita un CIRA o un PMA. Es decir, quien dirige esa oficina no solo tiene poder técnico, sino capacidad de incidencia en decisiones multimillonarias.

Por eso resulta tan preocupante que el proceso de selección no haya sido riguroso, ni transparente. En lugar de optar por la meritocracia, se ha preferido perpetuar prácticas que favorecen el amiguismo y el control político de una dirección técnica. Y si se valida como experiencia el trabajo administrativo desde una oficina, pronto veremos a otros funcionarios, sin experiencia real, disputando cargos estratégicos bajo el mismo criterio.

¿Y ahora qué?

Lo ocurrido en la convocatoria CAS N.° 216-2025-MC debe ser revisado con seriedad por los órganos de control del Estado. No se trata solo de un concurso más, sino de un proceso que compromete la legitimidad del sistema de contrataciones públicas, la credibilidad del Ministerio de Cultura y, sobre todo, la adecuada protección del patrimonio arqueológico del país.

Porque si quienes deben garantizar la conservación del patrimonio no saben ni siquiera cómo se ejecuta una intervención en campo, ¿Qué nos queda como ciudadanos? Solo mirar desde lejos cómo el poder se distribuye a puertas cerradas, mientras las formas legales se ajustan, como siempre, al tamaño de los intereses.

Cultura

Machu Picchu en la lista negra: el precio de la desidia

Machu Picchu, orgullo milenario del Perú, se tambalea bajo el peso de su propio éxito: hoy, más que una joya cultural, es una advertencia global sobre el turismo desbordado.

El esplendor de Machu Picchu, esa ciudadela suspendida entre la niebla y el abismo, ha dejado de ser solo un símbolo de orgullo nacional para convertirse, lamentablemente, en ejemplo de lo que ocurre cuando el patrimonio se subordina al lucro. La reciente inclusión del santuario inca en la lista de destinos que “ya no valen la pena visitar”, elaborada por la publicación internacional Travel and Tour World, es mucho más que una advertencia: es un grito de auxilio.

Junto a destinos igualmente emblemáticos como Venecia o Bali, Machu Picchu aparece ahora en un índice vergonzoso: el de los sitios donde el turismo masivo ha comenzado a erosionar lo que una vez se admiró. Las razones son contundentes: sobresaturación de visitantes, tarifas desproporcionadas y un impacto ambiental alarmante. A ello se suma la advertencia de la Unesco, que evalúa declararla Patrimonio en Peligro si el Estado peruano no actúa con urgencia y decisión.

No es una exageración. Según informes recientes, rutas diseñadas para no recibir más de 450 personas al día han llegado a registrar hasta 700 ingresos. El resultado es predecible: senderos desbordados, piedras milenarias al borde del colapso y una experiencia cada vez más parecida a la de una feria caótica que a la contemplación sagrada de un legado ancestral.

La Contraloría General de la República, por su parte, ha emitido un informe demoledor: aforos incumplidos, ausencia de fiscalización y una Aguas Calientes convertida en una máquina de exprimir turistas, donde los precios suben, pero la calidad se desploma.

El problema, claro está, no es el turismo, sino su pésima gestión. Especialistas en conservación han exigido una reestructuración del sistema de ingreso, la implementación de límites reales y no simbólicos, y un nuevo modelo de turismo sostenible que reconcilie el desarrollo con la protección. No se trata de clausurar el acceso a la maravilla, sino de salvarla de su propia fama.

La inclusión de Machu Picchu en esta lista negra debe interpelarnos como país. ¿Vamos a permitir que uno de nuestros mayores legados se pierda en manos de la improvisación y la codicia? ¿O tendremos, al fin, el coraje de actuar antes de que la historia nos pase la factura?

Mientras tanto, el ministro Fabricio Valencia continúa en su búnker solucionando sus problemas y haciendo seguimiento a la investigación de la fiscalía por el caso Shirley Hopkins.

Cultura

Ministerio de Cultura de Ica: ¿concursos CAS a medida?

Nuevas movidas en la DDC de Ica buscan coronar la dedocracia.

Por Luis Huertas

Desde hace años, las convocatorias CAS en el Ministerio de Cultura, tanto en la sede central como en sus Direcciones Desconcentradas, han sido señaladas por beneficiar a personas del entorno de confianza de ciertos funcionarios. Lo preocupante es que esta práctica no parece detenerse, y ahora el foco está sobre la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica.

Surgen preguntas inevitables: ¿Desde cuándo la DDC Ica ha sido terreno fértil para estas maniobras irregulares?, ¿A quién favorecen realmente estas contrataciones?, ¿Por qué en medio de la grave crisis por las Líneas de Nasca, se lanza una convocatoria que despierta tantas sospechas?

Primer intento: CAS N°072-2025-MC

El 4 de febrero de 2025, se publica en la web del Ministerio de Cultura un concurso CAS para cubrir el cargo de subdirector/a de la DDC Ica. El puesto exigía un perfil técnico exigente, con experiencia específica, título en arqueología y colegiatura vigente. El sueldo: S/ 6,906 nuevos soles. Todo parecía estar en regla, hasta que el concurso desapareció.

Fuentes internas revelaron que, el concurso fue retirado tras una denuncia desde la misma DDC Ica, advirtiendo que la subdirección es un cargo de confianza y no debería concursarse vía CAS. Así, el proceso fue abruptamente anulado. Coincidentemente, semanas después, el entonces director Alberto Martorell presentó su renuncia mediante Resolución Viceministerial N° 069-2025-MC. ¿Este CAS era algún premio, orquestado por algunos “amiguitos” para cierto funcionario de la sede Ica? Y todo con el aval del ex director Martorell, hoy involucrado en algunos chats internos con el ministro Valencia. Luego de su renuncia, asume el abogado Víctor Injante la dirección de la DDC Ica y, sorprendentemente, se vuelve a insistir con el mismo CAS pero maquillado con otras aristas.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Segundo intento: CAS N°296-2025-MC

El 10 de junio —en plena tormenta por la reducción del área protegida de las Líneas de Nasca y la crisis de gestión en la DDC Ica— se lanza una nueva convocatoria. Esta vez, el puesto se denomina “Coordinador/a de Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad”. En la práctica, el mismo cargo de subdirección, pero con otro nombre. Lo curioso es que los requisitos ahora son más flexibles:

- Experiencia general: de 6 a 5 años

- Experiencia específica: de 4 a 3 años

- Experiencia en el sector público: de 3 a 2 años

- Sueldo: de S/ 6,906 a S/ 6,000

Fuente: Ministerio de Cultura.

Como para hacerlo más accesible, solo se exige haber sido “especialista” durante un año. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Todo apunta a que, presuntamente, esta nueva convocatoria estaría hecha a medida para la actual subdirectora Jeanette Gutiérrez, quien pasaría de ganar S/ 3,000 a S/ 6,000, con una plaza concursada y mayor estabilidad. Algunos señalan que podría incluso pedir licencia sin goces de haber, de su puesto actual y postular, sin riesgo alguno. Desde hoy se puede postular a este CAS, y todo puede pasar.

Fuente: Ministerio de Cultura.

¿Puestos a la carta?

Lo más preocupante es el trasfondo: ¿Por qué insistir tanto en este puesto? ¿Por qué reducir los requisitos? ¿Por qué en medio de una crisis de credibilidad en la gestión cultural? La DDC Ica no necesita una coordinación adicional, ya que la actual subdirectora cumple esas funciones. Entonces, ¿por qué insistir?

Mientras los titulares nacionales apuntaban al escándalo de las Líneas de Nasca, en silencio se gestaba una convocatoria que huele a favoritismo. El patrón es claro: flexibilización de requisitos, coincidencias con cargos en funciones, y beneficios personales.

Una llamada a la reflexión

Este tipo de maniobras no son nuevas en el aparato estatal, pero es hora de ponerle freno. Si el Estado sigue siendo usado para beneficiar a ciertos círculos de poder, sin meritocracia ni transparencia, estamos condenando la institucionalidad.

La ciudadanía exige respuestas, pero sobre todo decencia en la gestión pública. Desde Lima Gris seguiremos vigilantes. Porque el patrimonio no solo se protege en el terreno, también se defiende en la transparencia de quienes lo administran.

Cultura

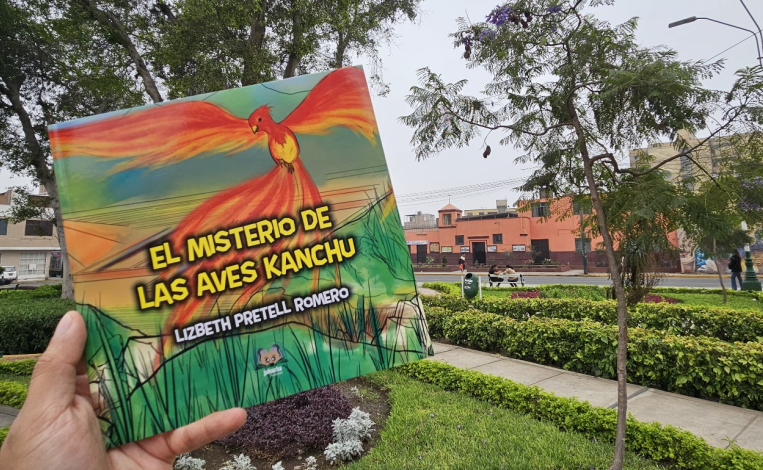

Presentación del libro «El misterio de las aves kanchu» de Lizbeth Pretell Romero

El miércoles 25 de junio en la Casa de la Literatura Peruana se presentará el libro “El misterio de las aves kanchu” de Lizbeth Pretell Romero, gestora cultural e investigadora luriganchina, y publicado por el sello editorial Jukucha Ediciones.

Este libro nos permite conocer la historia de las aves kanchu, míticas aves sagradas de quienes se toma el nombre para crear el vocablo Rurikanchu, que a su vez da origen a la denominación del distrito de San Juan de Lurigancho. Un relato que muestra personajes y hechos con trascendencia histórica y ficticia; fruto de una investigación basada en los manuscritos del padre Francisco de Ávila, el libro “Ritos y tradiciones de Huarochirí”, así como en evidencias arqueológicas halladas en el distrito.

El proyecto fue concebido desde el área de museo del Centro de Cultura, Recreación y Educación Ambiental Huiracocha (CREA Huiracocha), el cual estuvo ubicado en el parque zonal del mismo nombre en el distrito de San Juan de Lurigancho. La sala permanente Ruricancho, más conocida entre sus pobladores como el museo de San Juan de Lurigancho, tuvo como propósito difundir y revalorizar la historia del distrito (ubicado en un territorio con aproximadamente 11 000 años de historia) entre sus pobladores y el público en general, mediante visitas guiadas y talleres de educación patrimonial. Gracias a estas actividades y de manera lúdica, se realizaron también jornadas de cuentacuentos para niños, con relatos basados en la historia de la comuna.

En la presentación participarán Lizbeth Pretell Romero, autora del libro; Ricardo Puga Huamán, ilustrador; y Alan Concepción Cuenca, bibliotecólogo. Además, se contará con la participación especial de Gerardo García Chinchay, director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura del Perú. La cita es el miércoles 25 de junio a las 6:30 p.m. en el auditorio de la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en jirón Ancash 207, Centro Histórico de Lima. Ingreso libre con aforo limitado.

El libro podrá ser adquirido el mismo día de la presentación o a través de las redes sociales de la organización cultural Quebrada Canto Grande.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo