Opinión

Literatura de la medianía: Karina Pacheco y su prosa de artificio

Lee el artículo de Miguel Arribasplata

Por Miguel Arribasplata

“¿Nada puede encantar el tedio que os devora?”. Racine.

“Sí, que la literatura existe y, si se quiere, sola, excepción de todo”. Mallarmé. Y para Kafka: “Mi nostalgia de la literatura supera todo” (Barthes, 2005, p. 356). Levantar un mundo de ficción le cuesta caro a Karina Pacheco, El año del viento (2021) no es una operación estética de desautomatización del lenguaje cotidiano; es una novela cuyo rollo está envuelto en opiniones y noticias periodísticas de la época, a más del pobre comentario sociopolítico, que la narradora en primera persona adereza en la historia.

Una cincuentona mujer cusqueña, Nina, desde Madrid viaja a su pasado, luego de encontrarse casualmente en un mercado con el clon o espectro de su prima Bárbara, con quien compartió un retazo de su niñez. Acuciada por los re-cuerdos de una breve temporada infantil al lado de la simpática andahuaylina en su apacible hogar y recreada en el anexo de Umara, Nina trata de desarmar el rompecabezas de la desaparición de Bárbara. Tras pesquisas persistentes se entera de que esta se enroló en Sendero Luminoso, convirtiéndose en una despiadada lideresa que adoctrinaba a los jóvenes lugareños y ajusticiaba a los campesinos umareños, quienes, tras el arribo del ejército, toman venganza incendiando la casa de Bárbara, matando a un familiar y entregándola a los soldados, quienes la violan sistemáticamente.

Finalmente, Bárbara aparece en Abancay trastornada, es recogida del basural por su hermana y viaja con los suyos a Madrid, siempre en estado de locura.

Gran parte de la trama de la novela transcurre recreando la niñez de Nina y la estancia de Bárbara en el Cusco, en casa de los padres de Nina-Niña, un hogar clasemediero, que la acoge mientras estudia en la universidad y que tras breve tiempo lo abandona para desempeñarse como profesora en Umaca.

A veces las recuerdo como dos felinos, sentados frente a frente, a uno y otro lado del abismo. Se están mirando fijamente, como si sus ojos de fuego buscaran descifrar el pasado, silenciado; el futuro, condenado. Un tiro de dados puede definir quién dará el salto necesario para remontar el vacío, al fin. (Pacheco, 2021, p. 9).

El estilo y el tono de reminiscencia y el giro de los acontecimientos se fijan en las primeras líneas del relato. La crónica familiar de la narradora pudo ser una buena oportunidad para la autora, si insertaba con mayor tino el universo hogareño en el contexto social de la época (1980-2022), valiéndose también del espacio particular cusqueño. Pero no hay nada paradigmático o apoteósico en la intención: la ciudad del Cusco no está retratada simbólicamente, la escribiente merodea solo en sus juegos y correrías en patines en el parque del Trébol.

Cusco es reducido al espacio doméstico de la casa y de uno que otro jardín y a algunos ecos de protestas sociales. En esto, José María Arguedas, cuando describe a la emergente ciudad de Abancay, en Los ríos profundos (1958), lo hace con mucha verosimilitud y minuciosidad; a pesar de que es un pueblo semifeudal, ahí está la vida con sus hervores.

No hay pues, como quería Kant, lo bello como triunfo de un nuevo acuerdo entre el conocimiento y la imaginación sensible. ¡Oh!, cuánto le cuesta a Karina Pacheco el querer ser cosmopolita escondiendo el paisaje humano y material de su Cusco, de esa sierra al pie del orbe, vallejiana y universal.

Durante años imaginé que alguna vez tendría que escribir sobre 1981. Tal como ocurre hoy, en este tiempo de incertidumbre al que nos ha arrojado la pandemia, pareciera que las situaciones de crisis máxima, al acorralarnos, nos llevaron a hacernos preguntas más radicales, a mirar la realidad desde posiciones insólitas, sin permitirnos evasiones de la realidad (Pacheco, 2021, pp. 88-89).

La imaginación queda ahí, como asombro falto de ficcionalidad, Pacheco prefiere escardar en las noticias, en lo que ya se sabe y no apelar al arte de narrar, al manejo íntimo de escenas familiares, que en el momento de crear lo extraartístico se someta al tratamiento “artístico”. Al asumir una personalidad ficticia de autora de su obra, no perfila esta entidad, no la mantiene latente ni mucho menos la patentiza ante sus lectores, rebaja sus intenciones a lo que de modo natural o cotidiano ya conoce la opinión pública. Alimentar al personaje-autor para no rebajarlo a la hueca condición de la comunicación efímera. Y eso se logra o se sostiene con el bagaje de lectores, que permiten que el reparto de lo sensible prevea y provea una trama estéticamente sostenida. Reto mayor para un escritor es el de tocar referencias contemporáneas y locales. Aquí sí, la moda incomoda a Karina Pacheco; engullir el tema de la violencia política en las 375 páginas de su novela, le pasa factura. A este evento mayor lo vuelve episódico en cuanto a tratamiento artístico, restringido a la opinión, al mass media. Un escritor de buen oficio hace del hecho mínimo un iluminador de los grandes temas.

El año del viento es un remolino monocorde, no horada más allá de la evocación familiar. Para autoras como Pacheco el tratamiento de la violencia armada es ininteligible política y estéticamente, la forma no cuaja, en el entendido de que, como decía Roland Barthes, ficcionalizar es separar un escrito de su inmediato contexto empírico y hacer que sirva a propósitos más amplios.

No hay coartadas, finalidad artística ni existencial para que el lector se convenza de que está sobre todo ante un hecho artístico y que siente un bello efecto. De estos tipos de discurso está hecho El año del viento (2021):

Fue la primera vez que escuché ese nombre. Hasta entonces, lejos de Ayacucho, por la radio y la televisión se continuaba hablando de incendiarios, dinamiteros, extremistas, guerrilleros, narcotraficantes, infiltrados de Cuba, infiltrados de la CIA, paramilitares, pocas veces se usaba la palabra terroristas. No se acertaba a dar con su origen, ni mucho menos, con sus propósitos. Sendero Luminoso. Sonaba bonito. Un sendero de luces. Una podía imaginar un caminito abierto en el bosque… (Pacheco, p. 83)

El lenguaje prosaico impone su ritmo en la novela de Pacheco. Como principio del estilo, Flaubert señalaba que: “Es necesario que las frases se agiten en un libro como las hojas en un bosque, todas distintas en su parecido”1.

Así, entonces, la prosa de Karina no afecta al ser en situación, se convierte en un pobre objeto del deseo; la cusqueña cree que representando la temática de la guerra interna ya tiene un punto firme de apoyo para desplegar el arte de narrar; pero, como decía Joyce, que la obra no tenía como objeto relacionarse con los hechos, sino más bien comunicar una emoción para desplegar su inteligencia creativa en la construcción de la historia y para servirse de los personajes, consiguiendo un significado con situaciones estilísticas a través de enunciados donde la efusión sentimental –élan vital de El año del viento (2021), no bien explotado– sea también creadora de situaciones.

El lector, con tanta digresión, ingresa a una especie de abulia o lasitud, porque el tema de la novela en mención no se despliega en un juego de mostración y ocultación, se convierte en una mera revelación de sentido, contiene mu-chas páginas de literariedad. Las tres condiciones de la belleza: resplandor, integridad y armonía, naufragan en la falta de vigor y sapiencia de la autora. Asumir como materia novelada la política, entraña el peligro de ser panfletario. Viene al caso esta cita de Rancière, extraída de su libro Política de la litera-tura.

La política trabaja con el todo, la literatura trabaja con las unidades. Su propia forma de disenso consiste en crear nuevas formas de individualidad que deshacen las correspondencias establecidas entre estados de cuerpos y significados “hojas” que esconden el árbol a la vista de su propietario (2011, p. 99).

El tema de toda novela son los individuos y sus relaciones, en su interesante libro: La celebración de la novela (1996), Miguel Gutiérrez dice que en un país como el nuestro, los escritores tienen el deber de representar en su literatura las grandes desigualdades sociales.

Transformar lo contingente en necesario, es la divisa del buen arte. Sin embargo, la literatura contemporánea es un mercado persa, donde se ofrecen asuntos baladíes, menos en arte radical, con temas domésticos, con ideales estandarizados –como apunta Mariátegui–, donde se procesan más que opiniones y no verdades; para ellos, la historia está dormida y si despierta, que la coma el tigre. Pareciera, pues, que el tema de la violencia es un diferendo que ahuyenta a los escritores, y si se acercan a ella, lo hacen por demodé, convirtiéndola en un postre sin sabor a historia de lo que fue.

Karina Pacheco no es la excepción, higieniza su imaginación de tal modo que lo que cuenta está premunido de sutura con la contemporaneidad. Las corporaciones editoriales promueven masticar este chicle. En tanto, seguiremos siendo disidentes solitarios, Edipos nómadas, que encarnan al límite la experiencia humana.

La generación de Karina, la que se inventa en talleres, concursos y relaciones publicitarias, no plasma la ilusión de un afuera, al ilustrar la situación histórica; describiendo a la sociedad en un momento determinado, esa historiografía novelada se banaliza. Y eso ya no es arte, sino conocimiento no-novelesco, su vulgarización, su lenguaje no es afín al aspecto estético. De ahí que, en la tarea de pensar por sí misma, Pacheco se deja gobernar por lo ya sabido, con reflexiones que atentan contra la verosimilitud, al desencadenar sus recuerdos no los simboliza, no crea imágenes.

Viene a propósito esta cita de Marcel Proust, extraída de “Por la parte de Swam, I”:

Todos los sentimientos que nos hacen experimentar la alegría o el infortunio de un personaje real, solo se producen en nosotros por conducto de una imagen de esa alegría o de ese infortunio (…), por ser la imagen el único elemento esencial en el mecanismo de nuestras emociones (2003, p. 78).

El fin hila la intriga, en El año del viento (2021) la intriga se asfixia cuando la narradora empieza con sus disquisiciones y ejercicios de retórica intrascendente, de lo que todo el mundo sabe. Le falta astucia, no se nota la soberanía de la escritora, al relatar el Ideal del Yo se vuelve modesto, no hace valer su escritura.

Kafka es un ejemplo de coraje: apasionado en el arte de novelar con talento ansiosamente contenido. Cuan-do la autora Pacheco narra nos manifiesta una pro-tensión, su escritura, el nervio vivo de la creatividad, es débil. De ahí que toda la obra de Karina carezca de buen tono, su fraseo es opaco, no hay emoción de descubrimiento, esa adrenalina que acompaña al buen escritor. Es como dice Alain Badiou, un arte oficial que:

“No está del lado de la situación, sino del estado de la situación, en el lado no de la presentación sino de la representación” (2022, s. p.). Esa es la diferencia ontológica entre la literatura del statu quo y la literatura militante, un arte de lo que está deviniendo.

Si de crear al Otro, sabiendo cómo hacerlo, es el rol de la buena novela, El año del viento (2021) no alcanza estatus de gran novela. Dejándose llevar por la tentación de la novedad, el arte de Pacheco es una fatalidad. En el capitalismo el ideal es lo nuevo como moneda de cambio; un circulante que no horada, que no construye significados trascendentes.

CODA

Donde adquiere estatuto narrativo y ficcional, la novela de Karina Pacheco, es en las últimas doscientas páginas. El Yo de la escritora tiene soberanía, oficio, drama; el personaje central ya va construyendo significados, la historia tiene cuerpo sensorial, el tiempo de la historia y del discurso se relacionan con cierta armonía y secuencialidad, los acontecimientos están mejor entramados. Lejos de la prosa periodística y de la digresión –donde destaca muy bien Miguel Gutiérrez, con La violencia del tiempo (2013)– Pacheco asoma como escritora que maneja el conflicto y crea expectativas en el lector y en lo que cuenta; hay un apetito de la forma en el continuo y discontinuo del relato.

Como quería Kafka, el escritor enteramente se aboca a poner en el lenguaje todo su imaginario. Hay y debe haber un Ideal del Yo de la Escritura, vale por lo que escribe y cómo escribe.

Lejos del espectáculo cultural y social, Karina Pacheco podría reinventarse. No obstante, las peras del olmo siguen colgadas en el árbol de las fraternidades de los de arriba.

Notas

1 Citado por Roland Barthes, en La preparación de la novela (2005). Siglo XXI. México, p. 372.

Referencias

Badiou, A. (2022). Una descripción sin lugar. Políticas del arte contempo-ráneo. España: Meier Ramírez.

Barthes, R. (2005). La preparación de la novela. México: Siglo XXI.

Gutiérrez, M. (1996). Celebración de la nove-la 1. Lima: PEISA.

Pacheco, K. (2021). El año del viento. Seix Barral.

Proust, M., & Manzano, C. (2003). Por la parte de Swann. En busca del tiempo perdido I. Madrid: BOLSILLO.

Rancière, J. (2011). Política de la literatura. Argentina: Libros del Zorzal.

Del libro: LA GUERRA CULTURAL DE BAJA INTENSIDAD EN LA LITERATURA PERUANA.

Por Edwin A. Vegas Gallo

El Tratado del Alta Mar, TAM, cubre el 64% de los océanos (49% del planeta Tierra) y, después de veinte años de trabajo sobre el tema, es una nueva conquista de las Ciencias Oceánicas y del Derecho Ambiental y no tiene en su gestación nada de “oenegenero”, como lo pretenden presentar en Perú políticos y gremios empresariales desconocedores de aquel.

El nacimiento del TAM se dio el domingo 5 de marzo de 2023, en la V Conferencia Intergubernamental del instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de Naciones sobre el Derecho del Mar CNUDM, relacionado con la conservación y uso de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.

Tanto fue el resultado de este Acuerdo que la presidenta de la Conferencia, Rena Lee (Singapur), señaló: “Después de 20 años, el barco llegó a la costa”. Se adoptó por consenso el 19 de junio, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (que usó Perú para delimitar frontera marítima con Chile), relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

En dichas reuniones participó el gobierno peruano, vía Cancillería, y debió tomar la providencia del caso para evitar desinteligencias políticas, como ocurrió con el Acuerdo de Escazú.

Este Tratado regula el alta mar, entendida como “las aguas internacionales que comienzan a 200 millas náuticas de las costas”, que hasta antes de este Acuerdo, carecía de protección o gestión específica, con menos del 1% de las zonas de alta mar total o altamente protegidas.

El TAM hace que el alta mar, una “res communis usus”, se transforme en “patrimonio común de la humanidad” (art. 5 b del TAM), aunque ese acuerdo no ha establecido al momento una autoridad ni un mecanismo adecuado a esa naturaleza de bien, como sí se hizo para los fondos marinos y oceánicos fuera de la jurisdicción nacional y sus recursos, tema del cual Perú debe estar atento.

Este Tratado o Acuerdo oceánico busca revertir el estado de emergencia de los mares del mundo, en concordancia con alcanzar el Objetivo 14 de desarrollo sostenible y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (diciembre 2022); sobre todo en la ampliación de áreas marinas protegidas, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de flotas extranjeras, que entran y salen de nuestras 200 millas, sin que los entes de vigilancia intervengan.

Por cierto, en el TAM, hay 33 referencias a los pueblos indígenas y 29 a comunidades locales, aunque si bien son ajenas a la experiencia en alta mar, les da derecho de opinión en este tema, debido al principio de integración marina.

Las cuestiones esenciales del TAM pasan por la investigación y desarrollo, especialmente de los recursos genéticos marinos, con la repartición justa y equitativa de sus beneficios (monetarios y no monetarios), así como las áreas marinas protegidas, del sistema de evaluación de impacto ambiental y la construcción de capacidades y transferencia de tecnología.

Hay que entender que este Acuerdo no tiene que ver nada con la pérdida de soberanía alimentaria ni de dominio marino, ni mucho menos con el control de la pesca artesanal ni industrial, en la que los gremios empresariales peruanos hacen su agosto, empobreciendo al mar peruano; ya que en las negociaciones del tratado se generó el consenso de que el manejo pesquero de los países no debía ser regulado por aquél.

La implementación de este TAM, pienso, será complicada. El principal problema a resolver es determinar quién vigilará las áreas marinas protegidas en alta mar. Otro problema es que no hay un arreglo preciso para la resolución de disputas. En el caso de Perú, que no es miembro de la CONVEMAR, al momento de ratificar por el Congreso este TAM, puede pedir solución de controversias al Tribunal Internacional de Derecho del Mar o a la Corte Internacional de Justicia. Ni que decir de los recursos financieros y los mecanismos de desembolso que se requieren para su funcionamiento.

Aun con todo, este acuerdo histórico sobre la biodiversidad marina en aguas internacionales contribuirá a la protección vital contra la contaminación, contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como evitar la destrucción del hábitat en estas zonas críticas, para beneficio de las generaciones futuras.

Por Miguel Fegale

A fines del 2004 regresé al Perú luego de naufragios entre Texas y Extremadura (es), económicamente quebrado, pero con la decisión firme de entrar o morir en el intento a la mítica y guapa universidad Villarreal.

Económicamente arruinado, agarré valor, postulé e ingresé. Siempre de niño quise ser arqueólogo, acabé con 16 la secundaria, no me dejaron serlo. Estudié en universidades pitucas y nefastas, pero siempre tuve el deseo de ser arqueólogo. Le debo mucho a la literatura. De joven, perdido entre las calles de Ate, casi me pierdo como Al Stone. Los libros y revistas de rock redimieron mi vida. Dejé la violencia y me fui por la senda del arte; publiqué 6 libros. En las calles con los subterráneos: Cesar N, Leo Escoria, Richi lakra, Angel Izquierdo, Primo Mujica, Nataly Celio, Oscar Flores (algunos ya murieron) siempre pasábamos de noche/madrugadas entre tragos y puchos. Yo miraba hipnotizado la Villa (algún día estudiare ahí, -me decía). No sé por qué tanto amor por el Centro de Lima, quizás porque mi tatarabuelo fue del barrio de Monserrate, pienso.

Ya en la Villa me costó mucho adaptarme. 10 años o más sin estar en aulas; me golpeó los horarios, trabajos, profesores geniales, muy capos, amigos talentosos y chicas guapísimas, pero tromes. Me sacudieron como una gaviota en el mar de Paracas. Así pasé el primer año donde casi tiro la toalla, al final me enamoré de la Villa, su comedor, sus aulas, sus pasadizos inmensos, sus alegrías, sus silencios, su historia viva. Este año fue extraño. Me fui a España, luego pasé por Italia visitando a mi adolescente hija Sasha. Pasé avatares, me regresé triste a Lima; con mi hija peleamos por su edad y cosas de la vida. En mi Lima instalado y feliz (siempre es lindo volver), volví a mi casa, ¡a mi Villarex! Como le digo de cariño, mi inmenso coloso universitario, pero con los meses no había matrícula, ni códigos, ni explicaciones; la mayoría de escuelas y facultades ya se matricularon y es un abuso, ineficiencia, atropello de parte de la OCRACC, ente encargado de realizar esas funciones, el decanato, que nos deja expuestos a perder el año académico, perder el carné universitario y varios derechos más por culpa de los que se esconden en sus oficinas mudas y cómplices. Estamos en votaciones y quieren enquistarse en una nueva directiva mafiosa, y nosotros al no tener matrícula no tenemos derecho a voto y a todo lo demás, como se explicó. Esperamos que se resuelva lo antes posible. Hemos realizado plantones y marchas con los colegas de literatura, historia, arqueología, lingüística y antropología. Lucharemos por nuestros derechos. La educación no es un favor, es un derecho, señores.

Bueno, yo, algo hastiado de peleas y revueltas argonautas, ya tuve mucho con el bastardo exalcalde del Rímac (el delincuente Rosario) y sus tres intentos de destruir la favela rockera y literaria (30 de junio, aniversario), pero… creo que aún me debo ajustar las botas, el cinturón, las muñequeras, mis cadenas y mi camiseta por mi casa villana que tanto quiero. Como mi cielo limeño, ese cielo que es como una chica gélida, cobarde, androide que cada vez que la veo me electrocuto y enamoro más. FUERZA VILLARREAL HOY Y SIEMPRE. Letras, fotografía y rock con los anestesiados. (ti).

Opinión

La solidaridad como ética escolar

Reflexiones sobre Hacia una educación del buen vivir de David Auris.

¿Qué futuro puede existir en una sociedad donde los planes educativos se aferran a la escolaridad por competencia mientras los exámenes de la universidad exigen la educación por contenidos?

En Hacia una educación del buen vivir (Ed. Auriseduca, 2024) el periodista, profesor universitario y escritor David Auris se plantea —mediante un abanico de artículos armonizados— una respuesta: la urgencia de una pedagogía solidaria, democrática, dialogante y equitativa. Es decir, una educación que no se limite a los estándares internacionales, sino que busque construir una colectividad; y esta no puede ser posible sin los elementos ya citados.

Así, este buen vivir precisa habitar la realidad concibiendo lo solidario como un quehacer esencial. Pensar en este marco conceptual nos lleva a observar el día a día docente. En medio de la bulla y el desorden habitual, se deben llenar registros, armar sesiones de clases y documentación virtual (SIAGIE), todo en la búsqueda de los estándares de competencias. Si a lo expuesto añadimos que la sociedad peruana tiene problemas a nivel racial, político y social, observamos que hay además un conflicto que se añade al educativo, y en ese escenario complejo se precisa pensar la problemática pedagógica desde miradas filosóficas.

En ese sentido, Hacia una educación del buen vivir es un tratado de pedagogía ética global: praxis de un quehacer divergente. La reflexión con los grandes pedagogos latinoamericanos, como Paulo Freire, enriquece la propuesta: “La transformación social requiere de un entendimiento común y la creación de un horizonte de prosperidad para todos” (p. 14). La solidaridad es urgente para construir el progreso social; sin embargo, no es posible sin democratizar el diálogo y el bien común. ¿Hermosa utopía? ¿Acaso un regreso a los proféticos versos vallejianos que piden la reunión de todos al borde de la mañana eterna?

Los que vivimos en el Perú sabemos que todo nos divide: el deporte, los partidos políticos, incluso el color de nuestra piel. Por eso mismo, la pedagogía de la solidaridad también es la del oír al otro: “Es imperativo llevar a cabo un ejercicio metacognitivo consciente de la Pedagogía del Diálogo, con el desarrollo sostenido como bandera. De lo contrario, perderemos una vez más la oportunidad de convertirnos en un país más justo” (p. 15).

Para enriquecer estos conceptos, el autor recupera a las grandes columnas del pensamiento occidental y oriental —ya sea Jesús, Confucio o Sócrates—, así como pensadores contemporáneos como Zygmunt Bauman, Maturana, Ken Robinson, Claudio Naranjo. “En un momento en que las políticas educativas del planeta están centradas en el conocimiento debido a la reputada meritocracia, este maestro de la reflexión nos invita a ejecutar en las escuelas como un contenido transversal, holístico, apelando a sencillas preguntas filosóficas entre los estudiantes, guiándolos a comprender el significado de nuestro destino” (p. 57), añade el autor refiriéndose a Maturana.

Por otro lado, la idea del buen vivir es un retorno al concepto andino de Sumak Kawsay. Según la revista Tesauro Biomimesis (2022), esta filosofía busca un equilibrio de lo humano y el entorno natural. Pensemos en cómo se relacionaban los pueblos andinos con la naturaleza. Pensemos en su respeto y amor profundo, con raíces que se retoman a los trabajos de comunidad de los pueblos quechuas o aimaras, o con arquitecturas orientadas a favor del curso natural, con pozos y andenes que sobreviven hasta hoy. Por eso, estas reflexiones no soslayan los enormes problemas de la sociedad neoliberal, pero no se queda en la queja e impotencia: proponen, transforman, unen los ejes.

En un medio social donde se prima la competencia, el ser el mejor que el otro, en buscar siempre la cumbre (así se tenga que humillar u ofender a los demás), con los sistemas educativos privados manejados por administradores que buscan duplicar el dinero, pensar alternativas de mejora no solo es una necesidad básica, sino que resulta un trabajo de salvación. La propuesta del autor se une a otras exploraciones disidentes del currículo nacional, como la del colegio Los Reyes Rojos, y se opone a la individualidad como la única forma de existencia. Por eso, resulta refrescante pensar la vida como colectividad, desde el buen vivir.

Opinión

Eduardo Arana, símbolo del engaño y el reciclaje permanente

Si Arana no pudo con los penales, ¿cómo podrá con un gobierno? Dina Boluarte ignoró el clamor ciudadano y mantuvo a un rostro desgastado. Sin renovar el gabinete, optó por el reciclaje y el Congreso lo respalda dándole el voto de confianza. Arana no reformó nada antes. ¿Por qué ahora sería diferente?

El 12 de junio de 2025, Eduardo Arana se presentó ante el Congreso para solicitar el voto de confianza como presidente del Consejo de Ministros. Lo que ofreció fue un discurso predecible y vacío, repleto de promesas recicladas y sin una pizca de autocrítica. A pesar de que más de 50 congresistas anunciaron que no apoyarían su investidura, el voto de confianza fue finalmente otorgado. Lo que vimos en el hemiciclo no fue un debate serio, sino un espectáculo ya conocido, basado en críticas encendidas seguidas de una rendición sumisa. En suma, pura coreografía parlamentaria.

La exposición de Arana repitió el mismo libreto de siempre: lucha contra la criminalidad, bloqueo de celulares en penales, intervención de las Fuerzas Armadas y reforma penitenciaria. Propuestas que han sido mencionadas durante años sin resultados tangibles. No cabe duda que no hay capacidad en este gobierno para proponer algo nuevo; y mucho menos, un diagnóstico profundo y una estrategia seria frente a la creciente criminalidad. Arana ni siquiera se molestó en renovar su discurso. ¿Qué se puede esperar de un premier cuya gestión anterior como ministro de Justicia fue un desfile de omisiones?

Pero lo más indignante fue el nombramiento de Arana, tras la salida del inefable Gustavo Adrianzén. Dina Boluarte, una vez más, ignoró el clamor ciudadano y optó por mantener a un rostro ya desgastado y cuestionado. No hubo cambio de rumbo ni renovación del gabinete, simplemente continuó el reciclaje, en un nuevo acto de desprecio por la opinión pública. Arana no reformó nada cuando estuvo en Justicia. ¿Por qué ahora sería diferente?

Peor aún, sobre él pesa una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias y cohecho. Fue interlocutor frecuente del hoy preso Walter Ríos, cabecilla de «Los Cuellos Blancos», y tiene una sentencia judicial por incumplir con obligaciones alimentarias. ¿Y este es el rostro del liderazgo que Boluarte propone?

Con esta designación, el régimen de la cuestionada presidenta reafirma su desprecio por la meritocracia, la ética y la rendición de cuentas. En el gobierno de la señora de Chalhuanca, los verdaderos méritos parecen ser tener una carpeta fiscal, figurar en escándalos judiciales y blindar con cinismo a una presidencia cada vez más aislada, deslegitimada y aferrada al poder.

Responder esto es como si se abriera un abismo. Fue una sensación de vacío, de soledad, de desamor, lo que me llevó a vivir más y más cerca de las películas. En parte esa razón fue la que luego me llevó a hacerlas. Antes fui alguien que las miraba, y luego alguien que hablaba y escribía sobre ellas (mi primer corto: hecho con una amiga muy querida en 2005, mi película 0) y luego de algunos intentos que no llegaron a nada fue recién, en 2018, que pude completar un largo, Cuaderno de notas.

Nunca pensé que sería capaz de hacerlas. Fue y sigue siendo una sorpresa para mí. Simplemente no se me ocurría nada. Lo que sí sentía era que la ‘realidad’ era la fuente de todas las ficciones, ahí estaba todo, si es que había algo. Algo ‘sagrado’ o ‘esencial’, si tú quieres. Y me encanta caminar. Así, gracias a uno de mis mejores amigos, por primera vez caminaba con una cámara en el bolsillo.

Así como existe la imagen del rostro y del cuerpo de alguien que amas, cualquier imagen que yo grabara era como una cara y una carne que, si no en todos los casos me inspiraba amor, por lo menos sí me inspiraba curiosidad, atracción…

Ver para ver lo visible, ver para ver lo invisible. Para sentirlo.

No sé por qué estamos vivos pero sí sé que hay imágenes que me conectan a otra cosa que nadie puede decir qué es, pero que está ahí. Había que confiar en eso, en vez de traicionarse, que es lo que hacen casi todos.

El cine está corrompido hasta la raíz, las imposiciones externas han destruido maravillas que nunca se hicieron, solo vemos las ruinas, aún en las mejores películas, las ruinas de lo que pudo ser.

Lo mismo se podría decir de toda vida, o de muchas vidas. Solo podía armar estos rompecabezas confiando en mi instinto, sin saber la figura final, así que no podía contar con ninguna institución. Contaba con una cámara, conmigo, con algunas buenas amistades a quienes agradezco desde el fondo de mi corazón.

Me parece que pruebo algo: solo la estupidez hace posible que no hagamos más películas que de verdad intenten explorar algún misterio. Por ejemplo, el que tienes delante de tuyo dentro y fuera de ti.

Películas

https://www.youtube.com/@marszproject7155/videos

Opinión

Nefasto: López Aliaga utilizó a la MML para su campaña presidencial

El poder como trampolín: López Aliaga repite el patrón del político peruano que abandona su cargo para perseguir la presidencia. Como Forsyth que abandonó La Victoria, él prioriza la ambición sobre el deber, y ahora lanzará una nueva frase: ‘Perú Potencia Mundial’.

¡Crónica de una ambición anunciada! Rafael López Aliaga no llegó a la Municipalidad Metropolitana de Lima para gobernar la ciudad. Llegó para construir una plataforma, una tribuna. Un trampolín hacia su verdadera obsesión: la presidencia del Perú. Desde el día uno, el sillón municipal fue un escalón más en su larguísima escalera hacia el poder absoluto.

No es un secreto ni una sospecha: es una estrategia. En las elecciones generales de 2021, el empresario y dueño de Renovación Popular quedó rezagado en la contienda presidencial, sin pena ni gloria, con la frustración todavía marcada en el rostro. Entonces, recurrió a un plan B con sabor a revancha: Lima. Una ciudad manejada desde lo simbólico y lo mediático. Un escenario ideal para proyectar su figura como «el salvador de la patria». Lo demás, ha sido puro decorado.

Prometió convertir Lima en una “potencia mundial”. Lo dijo con solemnidad y sin sonrojarse. Lo repitió en mítines, entrevistas y en cada paseo teatral por las calles. Pero pronto las promesas se disolvieron como espuma. En su lugar, llegaron obras ridículas y propuestas absurdas: playas artificiales que terminaron clausuradas por Digesa, carruajes coloniales para el transporte público por los que se destinaron S/13 millones, y motocicletas policiales sobrevaloradas en casi S/18 millones. Mientras tanto, la delincuencia seguía creciendo, los canillitas y emolienteros eran desalojados sin alternativa, y los vecinos de Barrios Altos eran invitados —¡sí, invitados! — a dejar sus puertas abiertas como parte de un delirante “plan piloto”.

Todo esto mientras su desaprobación escalaba del 61% al 69%, según Datum. Pero a Rafael López Aliaga eso poco le importa. Su brújula no apunta a la satisfacción ciudadana, sino a las encuestas nacionales. Él no gobierna la comuna edil: hace campaña.

Y ahora, en un acto de falsa modestia, anuncia que se retirará temporalmente de la MML en octubre para “reflexionar” sobre una eventual candidatura presidencial. ¿Reflexionar? Nadie le cree. No tiene la valentía, ni la honestidad de admitir que ya tomó la decisión. Que está en campaña presidencial desde que puso un pie en el Palacio Municipal. Su renuncia será un trámite, no una epifanía.

Y así se repite el ciclo vicioso del político peruano que usa el cargo como catapulta. Como George Forsyth, quien dejó La Victoria a medio terminar para lanzarse, también, a la presidencia en 2021. O como otros alcaldes actuales —Bruce en Surco, Allison en Magdalena— que ya evalúan dar el salto en Lima Metropolitana, abandonando a sus vecinos a mitad del camino. Porque la ley electoral se los permite. Pero lo que la ley permite, no siempre lo justifica la ética.

López Aliaga argumentará, sin rubor, que cumple con los plazos del JNE. Que no hay ilegalidad en su proceder. Pero no se trata de lo legal: se trata de lo moral. ¿Dónde quedó su compromiso con los limeños? ¿Dónde está la “potencia mundial” que prometió construir? Hoy, ya nadie habla de ello, porque nunca fue real. Fue una farsa, una mentira cuidadosamente diseñada para ganar tiempo, exposición mediática y réditos políticos.

Y eso explica por qué la maquinaria de Renovación Popular no ha dejado de moverse desde el primer día, con los colores celestes inundando las calles y los mensajes en redes sociales que simulan un gran respaldo ciudadano, pero que provienen de un ejército de troles. ¿Cuánto cuesta sostener un “troll center”? Eso no es nuevo. Ya lo hizo el procesado PPK, cuando le acuñaron el título de “presidente de lujo”. Y también lo hicieron otros. López Aliaga solo perfeccionó el método. Y al parecer, lo hace con los recursos del Estado.

No es casualidad que haya endeudado a Lima por S/4 mil millones, una deuda que pagarán los próximos cinco alcaldes durante las siguientes dos décadas. Es el precio de su ego. Y mientras tanto, se lava las manos con frases efectistas, como cuando defendía al exanimador Chibolín, implicado en casos de lavado de activos, o cuando atacaba a los “rojos y mermeleros” por no aplaudirle sus disparates.

López Aliaga no está solo. Tiene una corte de aduladores y medios aliados —como ese canal televisivo —“que nadie ve”— que le ofrece el primetime cada semana para autopromocionarse—, y operadores digitales que fabrican una popularidad inexistente a golpe de billetera. ¿Eso también es gratis? ¿También es legal?

En medio de este tragicómico espectáculo, el ciudadano peruano queda reducido al papel de espectador confundido, desinformado, amnésico y adormecido. Que vota con el corazón roto y emocionado, con la memoria corta y con la esperanza manipulada. Por eso tuvimos a los Fujimori, Toledo, Humala, PPK, Castillo y Boluarte. Porque se elige creyendo que “esta vez será diferente”. Pero no lo es. Y no lo será mientras premiemos al oportunista con el voto, al mentiroso con el aplauso y al vendedor de humo con el poder.

Esto no es una cuestión de ideologías. En la derecha y en la izquierda hay corrupción, cinismo y ambición sin límites. López Aliaga lo sabe; lo ha estudiado, lo ha interiorizado y sobre todo lo ha capitalizado. Y por eso jugará con las reglas de siempre: abandonará la alcaldía, se vestirá de candidato mesiánico y prometerá, otra vez, salvar al Perú del caos. Pero esta vez desde Palacio y lanzará una nueva frase, que ya no será ‘Lima Potencia Mundial’. Esta vez será ‘Perú Potencia Mundial’.

La “puerta giratoria” de la política peruana se vuelve a abrir. Y Rafael López Aliaga ya tiene un pie afuera de la MML. Solo espera el momento justo para dar el salto. Un salto que no sorprenderá a nadie. Porque estaba anunciado desde el principio.

Después no digan que no se les advirtió.

Opinión

Criminalizar relaciones con adolescentes de 16 años: ¿protección o control religioso?

La congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de ‘Renovación Popular’ propone elevar a 16 años la edad mínima para relaciones sexuales consentidas. Así, un joven de 18 años podría ser encarcelado por mantener una relación con su pareja de 16. ¿Protección legal o castigo moral? La religión vuelve a dictar leyes.

La Comisión de la Mujer del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 8335, impulsado por la bancada ultraconservadora de Renovación Popular, a iniciativa de la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo. Esta propuesta plantea modificar los artículos 173° y 175° del Código Penal, elevando de 14 a 16 años la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas. El objetivo declarado es reforzar la protección de adolescentes frente a abusos por parte de adultos.

Actualmente, la legislación peruana no penaliza las relaciones sexuales consentidas entre una persona mayor de edad y una menor de 14 años. Desde la visión de los promotores del proyecto, elevar la edad de consentimiento evitaría situaciones de abuso, coacción o manipulación en contextos marcados por relaciones asimétricas de poder. Sin embargo, el problema radica en cómo y desde qué enfoque se formula esta iniciativa.

En efecto, el Perú vive una profunda crisis de violencia sexual infantil. Según datos oficiales, solo en 2023, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron más de 30,000 denuncias por violencia sexual contra menores, de las cuales más de 20,000 correspondían a niñas y adolescentes. Cada día, 47 menores son víctimas de violación, incluso dentro del entorno familiar, y con consecuencias como embarazos forzados. No cabe duda de que el Estado debe actuar, pero la solución no pasa necesariamente por criminalizar de forma automática a quienes tengan relaciones sexuales con adolescentes de 16 años.

Desde un enfoque sociológico, el debate exige más que moralismo punitivo. Las relaciones sexuales en la adolescencia no son un fenómeno nuevo ni marginal. Es una realidad, y forman parte de procesos de socialización en contextos culturales diversos. En muchas regiones del país —rurales y urbanas— es común que jóvenes entre 16 y 18 años inicien relaciones afectivas y sexuales, incluso con personas mayores de edad. Estas relaciones no siempre implican abuso, y en muchos casos son consensuadas, basadas en vínculos emocionales sostenidos.

El problema de esta propuesta es que parte de una mirada ultraconservadora, con un claro sesgo religioso. No es casual que la pastora Jáuregui, promotora del proyecto, también haya impulsado iniciativas para excluir a los escolares de los contenidos de educación sexual integral, bajo el argumento de «proteger la inocencia». En la práctica, lo que se consigue es limitar el acceso de niños y adolescentes a información crítica que les permitiría identificar, prevenir y denunciar situaciones de abuso.

Además, es importante recordar que el concepto de «madurez sexual» no puede medirse de forma homogénea. La capacidad progresiva de los adolescentes para tomar decisiones sobre su vida afectiva y sexual está reconocida en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Elevar de forma rígida la edad de consentimiento sin considerar la cercanía etaria entre las partes, ni la existencia de abuso explícito podría dar lugar a situaciones injustas y arbitrarias.

Por ejemplo, si un joven de 19 años mantiene una relación consensuada con su pareja de 16, ¿debería ir a prisión por seducción? ¿Qué pasaría si la familia de la adolescente —motivada por prejuicios religiosos o morales— decide denunciarlo sin que exista coacción? En estos casos, el proyecto abriría la puerta a una criminalización selectiva, utilizada como castigo moral y control familiar.

La discusión también invisibiliza otras formas de violencia sexual más graves y frecuentes, como las cometidas por adultos con poder —padres, padrastros, profesores, autoridades religiosas— que siguen sin ser perseguidos por el sistema judicial. Desviar la atención hacia relaciones consensuadas entre jóvenes, realmente nos distrae del verdadero núcleo del problema: la impunidad estructural y la falta de educación sexual integral que no brinda el Estado.

En ese sentido, una legislación razonada y justa debería distinguir entre abuso y consentimiento. Se necesita una norma que sancione con firmeza a quienes ejercen violencia, manipulación o dominación, pero que no penalice relaciones entre pares o contextos donde existe consentimiento informado, sin presiones ni asimetrías extremas. De lo contrario, se corre el riesgo de reemplazar una política de protección por una política de control moral y represión simbólica.

La sexualidad adolescente no puede seguir siendo tratada como un tabú. Es un fenómeno real, profundamente influido por factores culturales, educativos y sociales. Por ello, criminalizar de forma generalizada las relaciones con adolescentes de 16 años resulta excesivo y contraproducente.

Esta iniciativa, impulsada desde una lógica religiosa y ultraconservadora, no responde a un enfoque de derechos, sino a una visión ideológica que busca imponer normas morales particulares al conjunto de la sociedad. Lo que se necesita no es más castigo, sino más educación, más prevención, más escucha y menos dogma. Proteger a los adolescentes no debe implicar silenciarlos ni infantilizarlos, sino reconocerlos como sujetos de derechos capaces de decidir, con apoyo, información y acompañamiento. Solo así avanzaremos hacia una sociedad verdaderamente protectora.

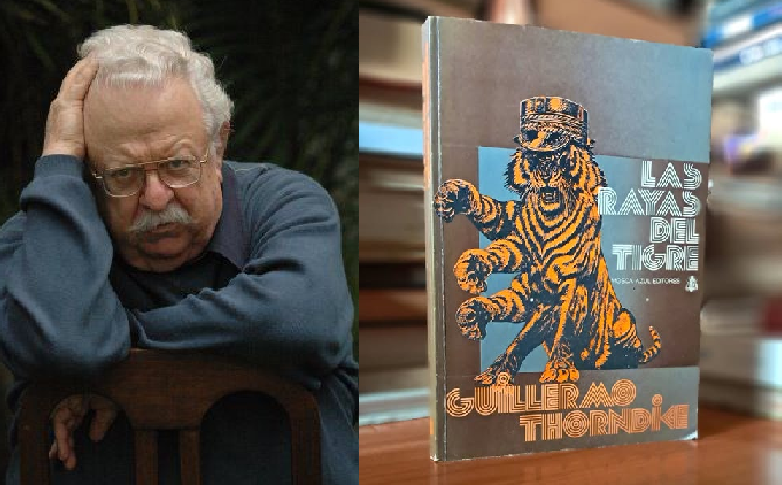

Por Rodolfo Ybarra

En 1973 Mosca Azul editó la novela de Guillermo Thorndike: Las rayas del tigre, un texto que por años ha pasado desapercibido y que sería bueno revisitarlo, no solo por la estructura caótica y la narrativa quizás al mejor estilo de Cabrera Infante o de otros escritores del boom literario, así como de otras figuras emblemáticas del periodismo norteamericano: Tom Wolfe y Scott Fitzgerald, sino porque noveliza una parte de la historia peruana y pone en el tapete las épocas convulsas.

Thorndike ha pasado a la historia como el periodista de grandes reportajes siguiendo la pista de Truman Capote y su A sangre fría y que trabajó 26 años en el diario Correo. Después vendría una etapa oscura al lado del gordo Bresani, la prensa chicha y otros casos que aparecen en la CVR.

Sin embargo, tiene textos que aún se leen en las universidades y en el mundo secular como El año de la barbarie, una tetralogía sobre la guerra con Chile, La República militar, Uchuraccay: testimonio de una masacre, Los Topos, Grau, etc. O su más conocida “El Caso Banchero” publicado por Seix Barral, todo un best Sellers con miles de ejemplares vendidos en el Perú y el extranjero y que narra la vida, pasión y muerte de uno de los hombres más ricos de Sudamérica, amigo de Aristóteles Onassis a quien, se dice, le regaló una estatua de oro.

En Las Rayas del Tigre conviven principalmente dos escenarios: las cárceles de El Frontón con sus presos asesinados o reprimidos salvajemente y los gobernantes y militares viviendo en un globo de aire, pero siempre al tanto de lo que el pueblo conspira. Ergo, el Apra de las catacumbas, los brujos maleros, los oligarcas que mientras unos comen escabeche de pelícano otros se sirven grandes buffets y viven a sus anchas movilizados en yates o en autos diplomáticos.

Un periodista nos acerca a las complejas estructuras del poder. Arriba y abajo. Nada se le escapa y si esto sucede, alguien es apresado o muere intentando una rebelión. Y el presidente o Mariscal es algo así como un rey o un príncipe con todos los detalles y afeites que esto amerita. Y el pueblo solo aspira a sobrevivir, arrastrar sus cadenas o armar el acabose.

Lástima que Thorndike se dedicara más al periodismo aliado del poder y no a la libertad de la literatura.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General4 años ago

General4 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo