Columnistas

La sombra de Nosferatu

El no muerto no ha llegado a entretenernos, así que esta película seguramente no será del agrado de la gran mayoría que solo quiere ir al cine a comer canchita, reírse e irse por donde vino.

Por: Raúl Villavicencio H.

Cuando se anime a ver la nueva película de Robert Eggers no espere que una catarata de sangre, vísceras, y gritos despavoridos aparezcan cada cinco minutos. El silencio será una constante así como la oscuridad, invitando al espectador a querer acercar un poco más la vista para poder ver lo que se le presenta por delante. Sin embargo, el esfuerzo será muchas veces en vano porque así lo quiso el cineasta.

Esta representación cinematográfica trata de emular una pesadilla sumamente vívida, ese mal sueño que todos desean despertar pero no pueden, sintiendo estar atrapados en una secuencia de imágenes poco comprensibles, llenas de bruma y no del todo nítidas. Donde las voces se escuchan provenientes de otra habitación, llamándonos incesantemente por nuestro nombre, y aunque sabemos que eso está mal no tenemos otra alternativa que seguir avanzando, porque así es nuestra curiosidad.

El gran demonio que aguarda dentro de esa historia cubierta de espesura, típica del mundo onírico, es aquel que extiende sus extremidades hasta descubrirnos estáticos, desarmados por el miedo de lo desconocido y por aquel ser que invade nuestra privacidad en medio de la noche. Nada se puede hacer ante un ente capaz de estar y no estar, de descubrirse en el preciso instante donde volteamos la mirada para ver quién es ese que nos eriza la piel.

El Nosferatu de Eggers es horrendo, imponente y putrefacto, justamente para ocasionar el efecto necesario para que una persona se quedé inmóvil ante lo que ve, petrificado y tembloroso de pavor, sin mayor respuesta que una agitada respiración y el dilatamiento de sus pupilas.

Es de rescatar que en pleno siglo 21, donde ya incontables películas de terror recurren al grito inmediato para impresionar al espectador, (este, por decirlo de alguna manera, se encuentre “entrenado” y ya no le causa sorpresa un nuevo largometraje de corte oscuro) Nosferatu nos devuelve esa sensación extraviada entre tanto CGI de que aún quedan rincones en nuestra mente por explorar, y es precisamente en el plano subconsciente donde los demonios se encuentran liberados de cualquier atadura.

El no muerto no ha llegado a entretenernos, así que esta película seguramente no será del agrado de la gran mayoría que solo quiere ir al cine a comer canchita, reírse e irse por donde vino.

Columna publicada en el Diario Uno.

Columnistas

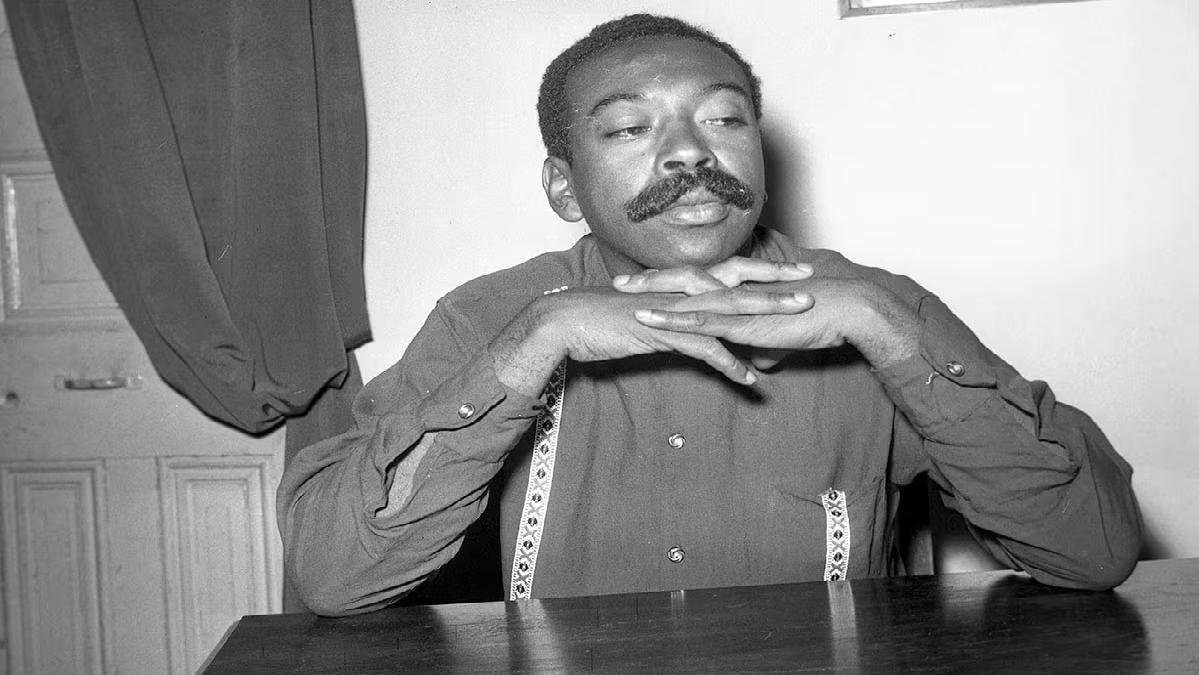

Los cien de Nicomedes, el decimista del Perú

Nicomedes Santa Cruz no fue simplemente un poeta: fue, como algunos de los grandes hombres de letras, un constructor de identidad. Su obra, vasta y viva, sigue siendo un espejo donde, cien años después, el Perú se busca y se nombra.

Por: Raúl Villavicencio H.

Nicomedes Santa Cruz nació el 4 de junio de 1925 en La Victoria, un distrito limeño que, como casi todo en el Perú, cargaba con la contradicción de lo popular y lo invisible. Noveno de diez hermanos, hijo de herrero y herrero él mismo durante buena parte de su juventud, se formó no en las aulas ni en los círculos literarios, sino entre yunques, martillos y la cadencia de una oralidad que venía de lejos, de África, del Caribe, de los campos de algodón costeños y una voz reprimida durante siglos.

Su verdadera iniciación no fue académica, sino vital. El encuentro con Porfirio Vásquez en 1949 fue determinante. Bajo su guía, Nicomedes descubrió la décima, ese formato poético de origen hispano, injertado en el alma mestiza del Perú. Pero lo que para otros era técnica, para él fue destino. En la décima halló no solo una herramienta literaria, sino un instrumento de memoria, un arma de reivindicación. Comenzó a componer con disciplina casi religiosa, comprendiendo que las palabras podían resistir el olvido al que habían sido condenados los suyos.

En 1958, junto a su hermana Victoria Santa Cruz, fundó la Compañía Cumanana. Desde allí no solo promovieron el teatro afroperuano, sino que rescataron y revaloraron expresiones como el son de los diablos, la zamacueca y el zapateo. Su poesía era coral y personalísima: hablaba de esclavos, de abuelas sabias, de discriminación, pero también de orgullo, de ritmo, de país. Obras como Décimas, Canto a mi Perú, Rimactampu y su célebre álbum Socabón (1975) no solo son aportes literarios o musicales, sino verdaderos actos de reparación cultural.

En 1981 se trasladó a Madrid, donde continuó su labor como periodista y divulgador. A pesar de la distancia, jamás dejó de escribir sobre el Perú, sobre su gente, sobre esa otra historia que no figura en los manuales. Murió el 5 de febrero de 1992, víctima de un cáncer de pulmón, lejos de Lima, pero con el país entero latiendo en sus versos.

Nicomedes Santa Cruz no fue simplemente un poeta: fue, como algunos de los grandes hombres de letras, un constructor de identidad. Su obra, vasta y viva, sigue siendo un espejo donde, cien años después, el Perú se busca y se nombra.

Columna publicada en el Diario Uno.

Columnistas

Los otros héroes del Perú

Por: Raúl Villavicencio H.

En la escuela nos enseñan que Miguel Grau, Francisco Bolognesi o José Abelardo Quiñones (todos ellos militares) son los héroes del Perú, ya sea por su arrojo, valentía, sacrificio o patriotismo a la hora de entregar su vida por lo que hoy llamamos país.

Sin embargo, existen otros héroes que no llevan condecoraciones, ni espada ni un rifle, por el contrario, han hecho tanto o más por el país, pero desde la vertiente académica o desde su completo altruismo, o algo mucho más sencillo (pero que a muchos les cuesta toda una vida entenderlo), es no dejarse arrastrar por la corrupción.

El estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión ofreció su vida al inocularse un suero extraído de verrugas de un paciente, consiguiendo con ello poder disipar las dudas científicas de lo que posteriormente sería conocida como la verruga peruana, producida por la bacteria Bartonella bacilliformis. Falleció a la corta edad de 28 años.

El ítalo-peruano Antonio Raimondi fue un gran amante de la flora y fauna peruana, el cual se ve reflejada en su magnífica obra ‘El Perú’, editada en seis tomos, invitándonos con ojos enamorados a conocer por cuenta propia las riquezas de nuestro país. Como reza un dicho popular, Raimondi era “más peruano que la papa”.

Habría que sacarse el sombrero cada vez que se menciona el nombre de María Reiche, germano-peruana que se pasó gran parte de su vida desenterrando los enigmas de las líneas de Nazca, llevando consigo todos los días hasta su vejez y muerte una escoba y un balde. Los lugareños la llamaban ‘la loca de la escoba’.

Si tenemos que hablar de historia del Perú es imposible dejar de mencionar a Jorge Basadre, considerado como el historiador y educador más importante del Perú Republicano. Se encargó de reorganizar y reconstruir la Biblioteca Nacional tras el incendio de 1943.

Así como ellos existen los guardianes de la selva, los que valoran más el agua que al mineral que se encuentra debajo de ella, al bombero que se adentra en la boca del infierno, al médico de un centro rural que no desmaya para atender con lo que tenga, al peruano embrujado por el mar que lucha, sea luna o sol, por evitar su contaminación. Son muchos, pero ahí están.

Columna publicada en el Diario Uno.

Columnistas

El problema en la venta de boletos a Machu Picchu

Por: Raúl Villavicencio H.

Machu Picchu antes del ‘boom turístico’

Cuatro décadas atrás el Cusco era una ciudad más dentro del Perú. Cada cierto tiempo llegaban turistas a visitarla, quedándose gratamente maravillados por sus apacibles y empedradas calles, sus viviendas, una lluvia reparadora o una buena conversación frente a la plaza, pero, sin lugar a dudas, el mayor atractivo era la ciudadela inca, entonces poco conocido y casi inexpugnable.

El terrorismo durante la década de 1980 estaba en su auge y acceder hasta la llaqta que fuera hogar de los últimos incas resultaba sumamente complicado y peligroso. A pesar de que en el año 1983 la UNESCO la declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad solo unos cuantos se aventuraban hasta la cima de la montaña, contemplando aquel paisaje que ahora resulta inconfundible a nivel mundial.

Fue durante la década siguiente cuando empezó a ‘redescubrirse’ para los nacionales y extranjeros. Se mejoraron los caminos, se levantaron modestos hospedajes —el lugar preferido de los mochileros que buscaban un lugar acogedor y barato— se construyeron las vías férreas, emergió un insípido comercio alrededor de la ciudadela.

Combatido y casi erradicado el terrorismo, regresó nuevamente la estabilidad en el país. Eso fue un gran incentivo para los extranjeros querer visitar el Cusco, atraídos por los misterios e historias contadas del boca a boca sobre tesoros aún ocultos en lo más profundo de la “Montaña vieja”.

El Gobierno Central empezó a voltear la mirada hacia aquella ciudad sureña y recóndita, otrora capital de la más grande y extensa civilización de Sudamérica, creando Promperú sobre las bases de la infructuosa Foptur (Fondo de Promoción Turística) que le tocó vivir los años más duros del terrorismo. Los turistas extranjeros empezaban a llegar en mayor cantidad y con ellos muchos miles de dólares, provocando que los propios cusqueños empiecen a organizarse para recibirlos. Fue ahí donde todo cambió.

El ‘ombligo’ que quiere ser el centro de todo el turismo

Durante los siguientes años el rostro del Cusco fue cambiando de manera radical. A pesar de que su centro histórico se encuentra protegido, inmensos hoteles fueron edificados en cuestión de años; se multiplicaron los hospedajes, en las principales avenidas se abrieron agencias de turismo, el metro cuadrado de las viviendas empezó a subir considerablemente, y como las expediciones no les dejaban a los viajeros extenuados, decenas de discotecas, pubs y restaurantes fueron apareciendo para goce y diversión de los más jóvenes e intrépidos. Tanto de día como de noche, la ‘maquinita’ no dejaba de ingresar dinero y muchas empresas también querían formar parte de la ‘fiesta’.

Solo el año pasado, el Cusco acogió a más de dos millones de turistas, entre nacionales y extranjeros, una cifra superior en casi el 40 % a la del año 2023. Siendo más específicos, el Santuario de Machu Picchu recibió el año pasado 1 508 300 visitantes, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), siendo solo superado por el Circuito Mágico del Agua, ubicado en Lima, con más de dos millones y medio de visitantes.

A modo de comparación, la región Amazonas, donde se encuentra otro lugar turístico como Chachapoyas, recibió algo más de 161 mil visitantes, de acuerdo a la información brindada por Percy Pilco Díaz, director ejecutivo de Proamazonas.

Arequipa, la denominada ‘Ciudad Blanca’, le abrió los brazos el 2024 a medio millón de turistas. Puno recibió a 1.4 millones de turistas; Cajamarca, 794 mil; Huancayo, 150 mil. La capital del Perú, ciudad donde es parada fija de los extranjeros, recibió a 3.7 millones, y su contraparte Huancavelica tuvo poco más de 5 mil visitantes el año pasado.

En esa última ciudad la diferencia es abismal si lo ponemos al lado del Cusco. Con los dedos se pueden contar a los turistas, a pesar de contar con diversos atractivos turísticos. A cuentagotas una agencia logra llenar una minivan durante el día y por supuesto no existen colas ni entradas agotadas con varios días de anticipo.

El oro y el moro por una entrada

En la actualidad, Machu Picchu es la ‘gallina de los huevos de oro’ para el sector público y privado, generando millones de soles año a año; y es que no se trata de solo ir y tomarse una foto al frente de la ciudadela, previamente los turistas han tenido que tomar un avión hacia el Cusco, hospedarse en un hotel de tres, cuatro o cinco estrellas, recorrer todos los sitios turísticos que puedan en su día de arribo para luego emprender el viaje a Ollantaytambo o directamente a Aguas Calientes, donde se subirán a un bus que los dejará en la puerta de acceso al santuario. Durante todo ese periplo ya consumieron en restaurantes, comprando artesanías, recuerdos, ponchos, telares y recuerdos, dejando tras de ellos una estela de billetes.

Ya casi en la entrada al mayor atractivo turístico, aquel que muchos visitantes eligen con semanas de planificación y que muchos vienen exclusivamente para verlo y regresarse a su país, se topan con una inmensa cola en su boletería.

Cabe mencionar que al día se pueden ofrecer 4500 boletos en temporada regular, incrementándose a 5600 durante la temporada alta. De esa cantidad, mil se ofrecen de manera presencial o física, ocasionando una descomunal aglomeración y descontento, forzando a muchos de ellos tener que conseguirse un hospedaje cercano al santuario, eso sin contar con la alimentación.

Asimismo, no hay que olvidar que durante la gestión de la ministra Leslie Urteaga en la cartera de Cultura se aprobó mediante Resolución Ministerial n.° 000207-2024-MC el aumento del aforo, pese a que se viene evidenciando un constante deterioro en el patrimonio. Su sucesor, Fabricio Valencia, también estaría buscando incrementar mucho más su aforo a la increíble cifra de 27 mil visitantes por día. Entre las explicaciones brindadas por el actual titular del Ministerio de Cultura (Mincul) se indica que se abarataría el boleto de ingreso e incrementando la oferta para así darle más cabida a los visitantes, sin embargo, se reduciría el tiempo de la excursión a tan solo una hora.

Las molestias por parte de los turistas es pan de cada día, ya que tienen que prolongar más de la cuenta su visita en Machupicchu pueblo, desembolsando por ello más dinero de lo esperado.

Una solución para las largas colas

Al respecto, Lima Gris se contactó con Issac Aquise, guía de turismo que todos los años lleva a cientos de turistas a conocer esa maravilla del mundo. Él nos explicó que no solo la responsabilidad la tiene el Mincul, en cuanto a la parte administrativa, sino que también tiene que haber una mayor y mejor participación del Mincetur, ministerio que tiene a Úrsula León como su máxima autoridad.

El docente en telecomunicaciones y creador de contenido puso énfasis en que el Mincetur no viene informando de manera adecuada o eficiente a los turistas que vienen de otros países que pueden adquirir sus boletos a la llaqta desde la página Tuboleto.cultura.pe, planificando con bastante tiempo su visita al santuario.

“El problema con las colas es que los turistas no estaban enterados de que los boletos se podían adquirir desde la página web del Mincul, y cuando ya están en la entrada al santuario tratan de conseguir los tickets que se ofrecen en la boletería”, nos explica.

Es cierto, la primera parada que hace el turista internacional es el ahora nuevo aeropuerto Jorge Chávez, recién ahí encuentran módulos de turismo a modo de bienvenida recomendándole conocer los lugares más pintorescos de nuestro país, entre ellos Machu Picchu; sin embargo, hace falta mayor difusión de los medios en línea que faciliten la adquisición de boletos. Lamentablemente, como suele ocurrir, los viajeros recién se enteran de la página web del Mincul en las escaleras para subir al santuario.

Realizando un breve ejercicio en las páginas del Mincetur y del Mincul se comprobó que resulta poco amigable para el turista extranjero, aquel que busca información en páginas oficiales del Perú, encontrar un enlace que le lleve a una ventana relacionada a Machu Picchu y todo lo relacionado a ese lugar. Así las cosas, es de esperar que el problema de los boletos continúe.

Para finalizar, el guía oficial de turismo desde el 2021 recomendó una mayor participación entre ambos ministerios, no solo para Machu Picchu, sino para mejorar los servicios que se ofrecen para llegar a ese destino, es debido a eso que varios viajeros recurren a agencias de turismo no oficiales del Mincetur que le ofrecen aligerar su travesía, ya sea trasportándolos al aeropuerto, reservándoles el hotel, las comidas, los pasajes en el tren y por supuesto, el ingreso a la ciudadela inca. En tanto dure eso, presuntas mafias continuarán especulando con los boletos de ingreso, ofreciéndolas a mayor precio o indicando que ya se agotaron.

Columnistas

Lo viejo funciona

Resulta difícil encontrar ahora un aparato electrónico que tenga una larga duración, sobre todo en los celulares, los cuales año a año tienen una nueva versión, así sea el cambio de color o un mínimo detalle que vuelca a los consumidores a salir corriendo para comprarla. Y es que a las grandes empresas, sobre todo del rubro tecnológico, no les conviene que duren; al contrario, buscan vender más y para ello fuerzan a la persona a tener que renovar de equipo móvil.

Por: Raúl Villavicencio H.

Seguramente muchos ya habrán visto toda la primera temporada de la serie ‘El Eternauta’ y conocerán la trama de la historia. Es ahí donde se hace énfasis en los aparatos construidos hasta mediados de la década de 1980, esos que no requieren de una conexión a internet, de pantallas táctiles o de un sinfín de botones que lo convierten en polifuncionales. Cumplen su tarea de manera satisfactoria y lo más importante de todo: son duraderas.

Resulta difícil encontrar ahora un aparato electrónico que tenga una larga duración, sobre todo en los celulares, los cuales año a año tienen una nueva versión, así sea el cambio de color o un mínimo detalle que vuelca a los consumidores a salir corriendo para comprarla. Y es que a las grandes empresas, sobre todo del rubro tecnológico, no les conviene que duren; al contrario, buscan vender más y para ello fuerzan a la persona a tener que renovar de equipo móvil.

Los fabricantes intencionalmente utilizan materiales de baja calidad para que la duración de los equipos se reduzca, es lo que se llama obsolescencia programa y solamente busca fomentar una cultura consumista. Es así que vemos vehículos, televisores o refrigeradoras antiguas que fácilmente tienen un tiempo de vida útil superior a los diez, quince o veinte años, en tanto, los aparatos digitales ante una leve avería ya pasan a convertirse en chatarra. Repararlos nos costaría casi la mitad del precio de uno nuevo y es ahí donde nos inclinamos por adquirir uno nuevo.

En la actualidad muchos de los aparatos que usamos a diario funcionan con energía, sea el celular, una laptop, un automóvil, aparatos médicos, todo lo que uno se pueda imaginar. Pareciera que la humanidad estuviese condenada a depender de cientos de artilugios para vivir, resultando casi impensable ver a un joven en la calle sin estar pegado a una pantalla de celular.

El último apagón en España puede significar un aviso de que muchas cosas dejarían de funcionar si no volvemos a ver las cosas con mayor simpleza y volteamos la mirada nuevamente a lo esencial y práctico. Durante el corte de luz miles de habitantes se convirtieron en unos inútiles para la sociedad, olvidándose que pueden cumplir con todas sus tareas con un poco más de esfuerzo.

Columna publicada en el Diario Uno.

Columnistas

El amor de familia en la televisión

La familia siempre fue un valor esencial en la vida real y en los medios televisivos, destacando amor, unión y enseñanzas.

En las décadas de 1970 y 1980, la televisión fue más que entretenimiento: fue un espejo de los valores que definían a la sociedad. Entre ellos, el amor familiar ocupaba un lugar central. Las historias que llegaban a los hogares hablaban de unidad, respeto mutuo, fraternidad y superación de conflictos, transmitiendo enseñanzas que perduraban más allá de la pantalla.

¿Cómo olvidar a la familia Ingalls en “La casa de la pradera” (1974–1983)? En una pequeña comunidad del siglo XIX, se reflejaba la vida de una familia con valores de trabajo, solidaridad y amor familiar. De igual manera, “Papá lo sabe todo” (1954–1960) ofrecía un retrato entrañable del padre sabio y presente, Jim Anderson, siempre dispuesto a orientar a sus hijos con sentido común y ternura.

“Días felices” (1974–1984), con su espíritu rocanrolero de los años 50, mezclaba diversión con valores tradicionales, reforzando la amistad y la lealtad familiar. En “Ocho son suficientes” (1977–1981), un padre viudo enfrentaba, con humor y calidez, los desafíos de criar a ocho hijos, demostrando que el amor y el apoyo podían con todo.

Más adelante, “Tres por tres” (‘Full House’ 1987–1995) nos enseñó que las familias no siempre siguen un molde tradicional. Danny Tanner, junto a su cuñado y su mejor amigo, criaba a sus hijas con devoción. La secuela “Fuller House”, disponible en Netflix, continúa ese legado con las hijas ya adultas, ahora como madres. También “Grande, pa” (1991–1994), desde Argentina, conmovía al mostrar a Arturo, un viudo que, junto a su empleada, educaba a sus tres hijas con amor y mucho humor.

Hoy, la familia ya no responde a un modelo idealizado y se ha vuelto plural y diverso. Aunque las redes sociales nos conectan, también pueden aislarnos emocionalmente. Y ya no se espera que las personas sacrifiquen su felicidad por un tradicional rol familiar.

La autonomía personal y la búsqueda del bienestar individual son válidas, pero no deberían eclipsar la importancia de los vínculos afectivos. Porque, más allá del formato, el amor de familia —ese que se siente, que perdura y que sana— sigue siendo el mayor de los guiones posibles.

Columna publicada en el Diario Uno.

Columnistas

Grandes películas del cine asiático

Por: Raúl Villavicencio H.

En estos últimos años es de mi preferencia la producción cinematográfica proveniente de países como Corea del Sur, Japón, Singapur o la China. Los dos primeros países a mi parecer han sacado durante los últimos años películas memorables, que te dejan pensando durante varios días, alejadas de la parafernalia que me pueden ofrecer las super producciones norteamericanas, muchas de ellas preparadas para pasarla bien y distraerse por un día.

Muy al contrario de los filmes ‘gringos’, en el cine asiático he encontrado joyas que tocan problemas tan comunes, pero que muchos por vergüenza o por no ser lo “políticamente correcto” prefieren obviarlas. Es por ello que paso a mencionar solo algunas películas que me dejaron marcado a lo largo de mi vida. Contemplativas o de suspenso, todas te mantienen atento todo el tiempo.

“Los siete samuráis” (1954): el genial director japonés Akira Kurosawa cuenta la historia de siete guerreros del siglo XVI que son contratados por unos aldeanos para defenderlos de saqueadores.

“Oldboy” (2003): obra maestra del cine surcoreano, dirigida superlativamente por Park Chan-wook. Ese largomentraje es parte de una trilogía de suspenso y horror psicológico. Alabada por la crítica especializada.

“Parasites” (2019): el surcoreano Bong Joon-ho nos regala una película de suspenso y humor negro que aborda la problemática de las diferencias socioeconómicas en su país. Aquella película le otorgó la primera Palma de Oro a Corea del Sur en su historia, replicando ese hito en los premios Oscar al llevarle el premio a mejor película, siendo la primera película en idioma no inglés en llevarse esa preciada estatuilla.

“Burning” (2018): una vez más Corea del Sur le ofrece al mundo una pieza de orfebrería excelentemente pulida por el director Lee Chang-dong, quien en 148 minutos nos narra sobre cómo la fascinación hacia una persona puede terminar ‘quemando’ a un individuo. Película basada del cuento breve “Quemar graneros” del escritor japonés Haruki Murakami. Soberbia.

“Drive my car” (2021): las tres horas de película excelentemente dirigidas por el cineasta y guionista japonés Ryûsuke Hamaguchi son un mensaje de cómo superar el dolor, la pérdida, del desprendimiento, recordándonos que a pesar de todas las tragedias que nos puedan ocurrir el mundo seguirá avanzando, utilizando como metáfora un automóvil para unir a todos los personajes. Disponible aún en Netflix.

Columna publicada en el Diario Uno.

Columnistas

El edificio Oropesa

Paralizada la obra por falta de recursos, en noviembre de 1986 el joven e inexperto expresidente Alan García, caminando un día por ahí, vio el imponente edificio inconcluso, anunciando de manera autoritaria y populista que “un país pobre no podía darse el lujo de desperdiciar una obra así”, procediendo a ‘expropiarla’ y entregarla al Ministerio del Interior.

Por: Raúl Villavicencio H.

En la intersección de las avenidas Tacna con Emancipación se erige un enorme edificio de 18 pisos que, desde que tengo uso de razón, permanece desolado. Se trata del edificio Oropesa, que para inicios de la década de 1980 se constituía como una de las más modernas edificaciones de la ciudad.

La inmobiliaria Oropesa quería darle al Centro de Lima un espacio para cómodas oficinas, una amplia playa de estacionamiento, e incluso en los últimos pisos se habían diseñado fascinantes departamentos con una impresionante vista. Queriendo concretar esa magnifica obra de ingeniería, la empresa recurrió a solicitar un préstamo al entonces Banco Central Hipotecario, sin embargo, esta solo les entregó una parte para posteriormente, por intermedio del ‘fantasma’ Fernando Ponce Salomón, exigir la devolución de la totalidad de la deuda.

Paralizada la obra por falta de recursos, en noviembre de 1986 el joven e inexperto expresidente Alan García, caminando un día por ahí, vio el imponente edificio inconcluso, anunciando de manera autoritaria y populista que “un país pobre no podía darse el lujo de desperdiciar una obra así”, procediendo a ‘expropiarla’ y entregarla al Ministerio del Interior.

Lamentablemente dicho ministerio no se preocupó por terminar la obra, dejándola tal como la había recibido. A la par, se supo que Fernando Ponce Salomón nunca había existido, pues se trataba de un ‘fantasma’ creado por el banco para quedarse con el edificio.

Conociendo finalmente que ese edificio se encontraba en litigio, el ex presidente aprista, mediante el Decreto Supremo 038-89/PCM, se lo entregó esta vez al Poder Judicial, quien finalmente terminaría siendo juez y parte en todo ese embrollo.

Ese poder del Estado, al ver que no iba a poder disponer de ese inmueble sin pisotear uno que otro derecho, en 1994 se lo terminó devolviendo a la inmobiliaria Oropesa, pero había un gran inconveniente: en Registros Públicos aparecía el edificio como propiedad del Estado.

Ya son más de cuatro décadas en que ese edificio luce con las entradas tapiadas, cubierto de basura, insectos y roedores, pero la bendita justicia peruana prefiere ir sumamente lenta, como esperando que el último de sus apoderados muera para finalmente quedársela; y es que ese edificio se encuentra en una ubicación estratégica de Lima, llegando a valorizarse en más de cien millones de dólares.

Columna publicada en el Diario Uno.

Columnistas

Conversación en la plaza: historia de un cortejo en el siglo pasado

Don Jorge, un anciano de 89 años, compara cómo se cortejaba en el siglo pasado.

Por: Raúl Villavicencio H.

Al frente de la iglesia San José, muchos ancianos, entre hombres y mujeres por encima de las ocho décadas, pasan sus tardes tomando un poco de sol, muchos de ellos acompañados de una enfermera o algún familiar que le pueda asistir, y unos cuantos aún conservan las energías para pasear por la pequeña plaza solos, siempre con la cautela requerida.

Recostados en una silla de ruedas, observando a los niños jugar por su costado o escuchando tenuemente el ruido de la calle y el transitar de las personas, aquellas personas con una vasta experiencia parecieran querer sentir una vez más la vitalidad que alguna vez tuvieran en sus años primaverales.

Uno de ellos, don Jorge, un apacible anciano a punto de cumplir 90 años, me cuenta sobre aquella vez en que se hicieron la ‘vaca’ con sus amigos del colegio para irse caminando desde Jesús María hasta el Callao.

“Nos íbamos caminando por toda la hacienda Pando, que en ese entonces era pura chacra, hasta el Callao. A veces los policías nos detenían porque nos veían con nuestros uniformes y nos preguntaban a dónde nos íbamos, ya que a esa hora se suponía teníamos que estar estudiando”, me cuenta con voz pausada y serena.

No es fácil poder conversar en un espacio público con una persona mayor de edad ya que por cuestiones naturales de los años el sentido auditivo se va perdiendo, o a algunos ancianos les cuesta mucho poder hablar y sostener una conversación en voz alta. Pasando largo rato por ahí, intentando con uno y otro iniciar una charla amena, veía que el tiempo se me iba yendo y ya estaba a punto de emprender la media vuelta; sin embargo, don Jorge, entre indeciso y esquivo inicialmente, se animó a contarme sobre cómo era el cortejo y el amor durante la década de 1950.

“En ese tiempo nos íbamos a ‘jironear’. Los jóvenes teníamos que estar muy bien vestidos porque no se podía ir así nada más por ahí. Las muchachas, muy guapas y educadas ellas, se fijaban hasta en el más mínimo detalle de cada uno, y para enamorarlas había que ser muy respetuosos y caballeros”, contaba don Jorge con una memoria envidiable.

A diferencia de hoy donde la juventud prefiere contactarse por primera vez con un frío “hola” en un mensaje de texto; a mediados del siglo pasado era muy importante la impresión que se daba, y eso no quería decir necesariamente que uno esté bien vestido de pies a cabeza, sino que primaba por sobre todo los modales para acercarse hacia la otra persona.

“Una cosa muy importante era ganarse la simpatía y aprobación del padre de la muchacha. Cuando ella nos presentaba a su papá teníamos que lucirnos y demostrar nuestras verdaderas intenciones con su hija. No había ocasión en que no estemos nerviosos, porque en ese entonces los padres eran muy rigurosos y exigentes con las parejas de sus hijas”, relataba.

“Y después —añadía— tenía que pasar al menos un año para recién hablar sobre un contacto más íntimo con la otra persona. Ahora no pasa ni un mes y ya están teniendo relaciones sexuales… se saltan muchas cosas los jóvenes ahora. Antes uno primero tenía que conocer bien a la pareja, pasar por el enamoramiento, el noviazgo y recién ahí hablar de matrimonio. Esas cosas se han perdido”.

En ningún momento la voz de don Jorge perdía la ecuanimidad, empero, había que poner bastante atención en el ligero énfasis que le ponía a ciertas palabras, sobre todo en aquellas donde mostraba mucha incomodidad, como cuando se refería a las constantes rupturas amorosas entre los jóvenes. Su voz era pausada sin llegar a decirse que arrastraba las palabras, sino que de su boca salían las palabras necesarias para elaborar una oración completamente racional; carente de divagaciones y muletillas, mucho menos adjetivos ofensivos o palabras en doble sentido. Era, sin tanta ornamentación ni solemnidad absurda, como si eligiera sabiamente qué color utilizar para terminar una pintura. Los años, pienso, te enseñan a ser cauteloso y mesurado con lo que dices.

Don Jorge se lamentaba que las parejas de hoy terminen su relación en unos cuantos años y que en cuestión de meses inicien una nueva.

“Yo empecé a trabajar desde los 19 años y a los 29 ya estaba casado. Tengo 4 hijos y como 14 o 15 nietos. Ahora, a lo mucho una pareja quiere tener un hijo o en su defecto se conforma con tener un perro. He estado casado más de 55 años hasta que mi mujer decidió adelantarme”, prosigue y un vendedor ambulante nos interrumpe la conversación. Él, con un movimiento cortés de su cabeza, le avisa que no está interesado en comprarle. Sus modales están muy bien pulidos y resaltan cuando uno lo trata por primera vez.

—Usted me comentaba que en muchos programas de la televisión actual son las responsables de este descontrol en la juventud, ¿cómo así?

“Ahí solo pasan discusiones, infidelidades, escándalos. No entiendo cómo puede ver la gente ese tipo de programas, sobre todo en horario donde toda la familia está reunida. Que una chica está con uno, luego con otro, y luego con otro, y eso la juventud lo normaliza, cree que es lo correcto”.

La tarde se estaba yendo y la plaza poco a poco se iba vaciando; el viento de mayo empezaba a soplar con más fuerza y eso significaba que nuestra conversación estaba a punto de terminar. La campana de la iglesia nos avisó que eran las cinco de la tarde. Don Jorge alzó la vista al ver que las personas iban ingresando lentamente a la casa de Dios.

“Te agradezco la conversación. Yo había venido a dejar unas botellas de plástico que tenía guardadas. En la esquina hay un depósito donde luego se las llevan para reciclarlas —me dice, indicándome con la mirada el lugar donde se encontraba el depósito —; pensaba hacer hora hasta que empiece la misa. Me encontraba muy aburrido, pero hoy fue diferente”, dijo emocionado.

Me despido estrechándole la mano a don Jorge, aquel anciano que me duplica la edad, el quinto de quince hermanos, el ex trabajador de Sedapal. Antes que se retire le pregunto por qué no usaba bastón como todos los de su generación. Él, dibujando una sonrisa pícara, me responde que lo hacía “ver muy viejo”.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General4 años ago

General4 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo