Actualidad

El regalo

Un relato de Elio León.

El sujeto le alcanzó en un pedazo de papel la dirección del atraco; Jeremías lo miró atentamente y asintió con la cabeza, entregándole de inmediato el papelito al sujeto que sin mucha demora lo rompió y tiró al suelo una vez que todo el grupo ya sabía dónde iba a ser el robo.

–Memorícenlo–, pronunció de manera seca y descortés el sujeto. Miró a todos por última vez y se dio media vuelta. “Nos vemos” fue su despedida y se marchó.

Jeremías, el más veterano de todo el grupo, se quedó un rato más sentado en la sala de esa casa vacía de Magdalena, con los codos apoyados en sus piernas, mirando hacia el suelo. Sus ojos no se percataron que los demás ya se habían retirado, tal como lo hiciera el líder de la banda, en silencio.

Su vida estaba marcada para delinquir, así él se oponga una y mil veces. Las malas amistades siempre tocaban a su puerta, pero él ya se sentía cansado de todo eso; su cuerpo, su rostro, sus manos le mostraban las heridas de cada error de su pasado. Era un hombre viejo ya, sin el brío ni la temeridad de sus mejores años de asaltante.

Siempre que terminaba de cometer una fechoría se repetía “esta será la última”, “esta nomás, papá lindo”, mientras besaba la cruz de plata que llevaba en su pecho, encomendándose para que no se le cruce ninguna bala.

Estaba resignado. El robo sería dentro de diez días y todo el grupo debía de estar preparado.

Se conocían solo de vista; eran cinco en total: el chofer, que previamente tenía que saberse a la perfección todas las vías de escape; un tipo de aproximadamente treinta años que haría de campana –el menos experimentado entre los bandidos–; y tres que se encargarían de ingresar al banco, entre ellos una mujer de cara simpática pero de carácter fuerte que serviría de señuelo para el vigilante de la puerta de la entidad financiera.

Jeremías ya sabía para qué lo habían buscado. Estaba de más preguntar, era el más ‘rankeado’ estando por encima del cerebro del robo. Sus tres ingresos a distintos penales le habían dado un nombre en el bajo mundo, pero a un altísimo precio.

Alguna vez casado con una guapa mujer que cayó rendida a su seguridad y masculinidad tan de la década de los noventa, hoy solo queda el fruto de esa relación: sus dos hijos de doce y cinco años, quien días atrás (el mayor de ellos), le había pedido como regalo una patineta. Jeremías, como cualquier padre en el mundo que busca la redención de sus hijos, le respondió muy tranquilo esa vez “para navidad”.

Y es que él sabía lo que era pasar por necesidades y hambre desde muy chico, donde la época de navidad y año nuevo era solamente una noche más observando desde su ventana cómo la ciudad se desvanecía por el humo de los cohetecillos y las bombardas.

Jeremías no estuvo el día en que su primer hijo nació ya que se encontraba cumpliendo condena por robar a mano armada una conocida joyería de Surco. Ese día, cuando su aún esposa paría a su primogénito, el viejo ladrón lloraba en silencio en su pequeña celda de Lurigancho, maldiciendo con los dientes apretados el día en que empezó a robar, jurando y rejurando que nada le iba a faltar a su pequeño Antonio.

Doce años después su juramento permanecía en pie, pues como sea se las ingeniaba para llevar algo a la mesa de su hogar; trabajando como albañil, como chofer de combi, como vendedor ambulante, de algo para no caer nuevamente en la tentación de adquirir lo ajeno, de irrumpir, fierro en mano, la tranquilidad de los demás ciudadanos. Se sentía, por primera vez, un hombre decente, trabajando como cualquier otro lo haría, pero para su esposa eso no bastaba, no era suficiente para llenar todas sus expectativas, y un día en donde no faltaron los gritos y platos rotos ella le pidió el divorcio; eso sí, no se opuso en que los niños se quedaran con él.

Unas semanas antes del robo una llamada con número desconocido empieza a timbrarle su celular. Jeremías, como era de su costumbre poco abierta a entablar confianza, siempre recibía con mucho recelo ese tipo de llamadas, más que nada para evitar las malas juntas, pero las palabras de su hijo mayor lo habían hecho colocarse en la situación de evaluar algún tipo de ingreso extra.

La situación económica en su hogar no era la mejor y el trabajo como taxista no cubría con los gastos mensuales. Ese año en particular era complicado ya que se había retrasado en las cuotas de su auto, que ya iba pagando desde hace ocho meses, pero por la pandemia había dejado de honrar su deuda. Ya varias notificaciones habían aparecido debajo de su casa amenazando, en negrita y con letras mayúsculas, un virtual embargo.

Jeremías no dejaba de pensar en ello y la llamada de ese número anónimo la recibió ya teniendo una corazonada de lo que podría ser.

–Hola, jefe…–, fue lo primero que escuchó y ya sabía de qué se trataba.

Un día antes del robo ya lo tenía todo planificado. Repasaba en su mente una y otra vez cada movimiento que iban a realizar. El auto plomo se iba a detener dos cuadras antes y ahí bajarían los cuatro; Jeremías y uno más se iban a quedar tomando una gaseosa en una bodega mientras la mujer avanzaría hasta el banco, distrayendo al agente de seguridad que iba a estar en ese momento, en tanto el que haría de campana se plantaría en la entrada fingiendo realizar una llamada telefónica. Dos minutos después aparecerían los otros dos, encapuchados, neutralizando al otro agente que estaría dentro del local, amenazando a todos los que estuvieran ahí con meterles plomo. “Abajo, mierda”, “quieto, conchatumare” irrumpirían raudamente hasta donde se ubicaban las cajas. El dato dentro del banco, previamente, ya les había informado que ese día iban a recibir una fuerte suma desde varios usuarios. Para no generar sospechas posteriores ese sujeto iba a recibir un cachazo en su cabeza, aunque la policía igual lo interrogaría, porque así siempre ocurre. Su identidad se mantendría en reserva.

Todo duraría menos de cinco minutos. El auto plomo, que esperaba unos metros abajo, iría avanzando lentamente hasta donde ellos estaban, cosa que cuando salgan corriendo el chofer arrancaría como alma que lleva el diablo. Pero algo saldría mal.

La alarma silenciosa se había activado y un patrullero había llegado en el momento preciso en que iniciaban la fuga, comenzando el tiroteo. Una bala impactó en la parte baja de la espalda de Jeremías, quedándose adentro de su estómago. Por la adrenalina del momento el impacto fue como una aguja que penetrara su piel, un pinchazo caliente.

El patrullero los siguió por varias cuadras, con una infernal sirena que impacientaba a los delincuentes que lanzaban disparos a diestra y siniestra. Sentado en la parte trasera del auto, Jeremías empezaba a hiperventilarse mientras una mancha roja iba apareciendo por todo su vientre; ahí recién se percató del impacto. “Me han dado, tamare”, les comunicó a sus compañeros que miraban desorbitados la escena.

El chofer, quien ya tenía experiencias previas de otros escapes, logró escabullirse de la persecución ingresando a una cochera poco visible por Comas. Inmediatamente todos saldrían corriendo por caminos distintos, abandonando el carro. Jeremías, quien en ese momento no paraba de sudar, a duras penas logró incorporarse y salir corriendo, aguantando el dolor que le causaba la bala, llevando consigo una de las maletas con el dinero del robo. A los demás nunca más los volvió a ver. Días después, el otro sujeto que también tenía en su posesión una de las maletas llenas de dinero terminaría por ser capturado, mientras intentaba escapar por la frontera con Bolivia.

Esa tarde Jeremías logró esconderse dentro de una vivienda de un conocido suyo. “Me duele, hermano, me duele”, se quejaba de dolor, sujetando la parte baja de su espalda. Su amigo, durante las seis horas que permaneció escondido Jeremías ahí, le proporcionó antibióticos y trató de desinfectar empíricamente la perforación. El viejo ladrón, antes de caer desmayado por el dolor, le alcanzó unos billetes a su amigo suplicándole que compre una patineta para su hijo: “Antonio me pidió una patineta para navidad, hermano, ayúdame, por favor”.

Ya de noche, Jeremías logró recobrar la conciencia, encontrándose echado en un catre vetusto; logró reincorporarse lentamente evitando realizar movimientos bruscos. Su amigo, quien permanecía sentado en un sillón, consiguió colocarle una faja pero el dolor aún permanecía. “Me duele como mierda, Manuel”, murmuró Jeremías, poniéndose de pie con dificultad.

– ¿Piensas salir? – le preguntó su amigo, ayudándolo a levantarse. – No seas huevón –.

– Tengo que entregarle eso a mi hijo –, respondió Jeremías, señalando con la mirada la patineta. La herida no dejaba de sangrar, aunque no de manera tan profusa ya. Cogió la maleta y la patineta, despidiéndose de su amigo.

“Cuídate mucho, compare, hazte ver esa herida”, le aconsejó Manuel en voz baja, para que los vecinos no se den cuenta.

La oscuridad de la noche le favorecía para ocultar la sangre de su ropa. La fiebre no lo dejaba pensar con claridad y el dolor en su espalda le hacía imposible caminar con normalidad. Era una pesadilla. Jeremías hacía todo lo posible para mantenerse en pie. Paró un taxi y le indicó la dirección de su casa. “Uf, viejo, creo que me va a dar la gripe”, le habló en tono de broma al taxista. “Llévame rápido, por favor, papá”.

Una hora después Jeremías llegaba a su domicilio en Villa María del Triunfo. Las luces de su casa se encontraban apagadas y sus niños ya estaban durmiendo; abrió la puerta e ingresó casi arrastrándose.

Antonio, quien fingía estar durmiendo, escuchó la llegada de su papá, pero no quiso salir a saludarlo. Vio que dejaba en los pies de su cama una patineta y la maleta con una nota escrita a mano.

“Hijo, toma este dinero y guárdalo donde nadie lo vea. Es todo lo que puedo darte por ahora. Cuida a tu hermano y dile que lo quiero mucho. Perdóname porque la vida no me ha permitido pasar más tiempo contigo”.

Jeremías, en la penumbra, se retiró del cuarto de sus hijos, con el corazón hecho un nudo. Sabía que las fuerzas le iban abandonando y que finalmente su vida del malhechor se terminaría muy pronto.

Quince minutos después dejó su hogar tal como ingresó, con la voz hecha un hilo y la fiebre que le hervía la cabeza. Avanzó unas cuadras ya sin fijarse por dónde iba caminado; el dolor era insoportable y ya no pudo más.

Aquella noche de verano estaba inusualmente cálida y silenciosa. Se tiró como pudo en el frío suelo de una calle sin nombre, con la sangre que le empapaba el pantalón y ahí permaneció rendido. “Perdóname, hijo, perdóname”, balbuceaba temblando de frío, imaginándose momentos reales o ficticios donde no pudo estar con su hijo, como el día de su nacimiento, o el día inexistente en que le enseñaría a usar el patín junto con su menor hijo y su esposa. Pero Jeremías estaba cansado ya, muy cansado.

Actualidad

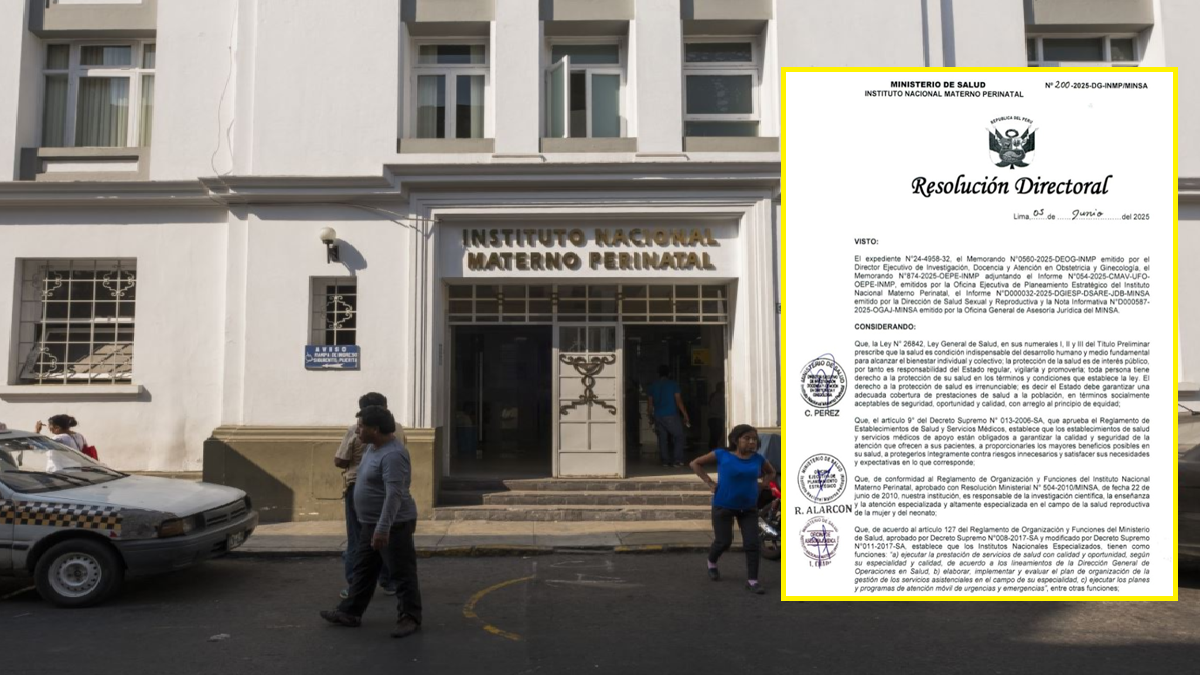

Violación sexual ya no es considerada como causal de aborto terapéutico en la Maternidad de Lima

Tampoco el daño a la salud mental derivado de malformaciones fetales. Ahora solo existen 11 causales para el aborto terapéutico.

Se ajustan a la nueva normativa. El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) ha modificado oficialmente su guía de aborto terapéutico, reduciendo de 15 a 11 los supuestos por los cuales esta práctica está permitida en el país. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de la violación sexual, la psicosis puerperal y el daño a la salud mental por malformaciones fetales como causales para aplicar este procedimiento médico.

La actualización fue publicada mediante la Resolución Directoral n.º 200-2025-DG-INMP/MINSA, que aprueba la nueva “Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal”, en concordancia con la Guía Técnica Nacional aprobada por Resolución Ministerial N.º 486-2014-MINSA. Con ello, se deja sin efecto la anterior guía institucional aprobada por Resolución Directoral n.º 100-2024-DG-INMP/MINSA.

Según explicó la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), este cambio se logró tras un largo proceso de fiscalización liderado por su despacho. La legisladora señaló que el objetivo fue adecuar el protocolo del INMP a la normativa nacional vigente, eliminando lo que consideró supuestos “irregulares e inconstitucionales”.

“La guía del Materno Perinatal había sido flexibilizada indebidamente, permitiendo causales de aborto terapéutico que no están contempladas en el artículo 119 del Código Penal, como la violación sexual o la salud mental afectada por malformaciones del feto. Esto abría la puerta a abortos que no necesariamente se alineaban con la legislación”, afirmó Jáuregui de Aguayo.

La nueva guía establece que el aborto terapéutico solo procede cuando la vida de la gestante está en riesgo o cuando exista un daño grave y permanente a su salud, criterio que —según el despacho de la congresista— había sido omitido previamente, permitiendo que cualquier daño, incluso leve o transitorio, justificara el procedimiento.

Cuestionamientos

Desde el INMP no se muestran de acuerdo con la reducción, sobre todo cuando se dan casos de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, las cuales recurrían al aborto terapéutico. Sin embargo, son más los casos en donde el desconocimiento prevalecía, recortando la posibilidad del aborto legal.

Al respecto, Susana Chávez, exdirectora de Promsex, criticó la reciente modificatoria, recordando el caso de ‘Camila’, una niña indígena de 13 años que fue víctima de abuso. A ella no se le proporcionó información sobre el aborto legal y seguro.

El dato:

Entre el 2020 y el 2023, en el Perú se han reportado más de 167.000 embarazos infantiles y adolescentes. De todos estos, menos de 500 pudieron acceder al aborto terapéutico.

Actualidad

Casi el 70 % de peruanos reconoce que se equivocó a la hora de escoger su carrera

Informe del MTPE revela que miles de jóvenes toman decisiones apresuradas, muchas veces influenciados por sus familiares o amigos.

Parte de la informalidad que se vive en el país es el resultado de no escoger correctamente una carrera profesional. Cada vez se ven más personas ocupándose en otra cosa que no sea su profesión, terminando en ocasiones como independientes o encasillándose con el rótulo de “emprendedores”. Otras veces, la situación se torna más desalentadora, llegando a conformar a los denominados ‘ninis’, los que no estudian ni trabajan.

Existen varios factores para que cerca del 70 % de los jóvenes peruanos se equivoquen al momento de elegir su carrera. Así, puede mencionarse la frustración que sienten al no encontrar oportunidades laborales en su sector; o abandonar los estudios tras desencantarse de la carrera; o el hecho de haber escogido de manera poca planificada una larga y exigente carrera, ya sea por presión social o por complacer a sus familiares. Todo ello solamente termina en ver a miles de peruanos desperdiciando importantes años de su juventud.

A propósito de ello, un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo (MTPE) reveló que en el año 2022 se llegó a un 67 % de peruanos disconformes con sus carreras.

Tal cifra se puede ver en el grado de satisfacción personal en los centros de labores. Personas desmotivadas, desganadas, atrapados en una rueda de ratón sin posibilidad a beneficios o mejoras salariales, yendo solamente para cumplir.

Por otro lado, también existe la frustración de descubrir que no siempre se respeta la meritocracia, y por el contrario se imponen las designaciones a dedo o de confianza, algo muy recurrente en el sector público.

Tampoco se puede ignorar el hecho de que los jóvenes son atraídos por exorbitantes salarios, pero solo se conforman con realizar el mínimo esfuerzo. Al ver que sus metas económicas son lejanas, optan por abandonar la carrera a medio camino, buscando una vía menos complicada y exigente para obtener dinero.

Hace falta mayor planificación a la hora de elegir una carrera

Ante esta realidad, el MTPE está promoviendo iniciativas que fortalezcan la orientación vocacional desde la educación básica. Entre las propuestas se encuentra el fortalecimiento de plataformas de información, mejoras en el acceso a datos de empleabilidad por carrera y herramientas para ayudar a los jóvenes a identificar sus habilidades y afinidades.

Se busca, además, alinear la oferta educativa con la demanda del mercado laboral mediante diagnósticos sectoriales y coordinación con instituciones de formación profesional. Esto permitirá que los estudiantes cuenten con mayores elementos para tomar decisiones informadas.

El Ejecutivo ha señalado que una intervención temprana es clave para corregir este problema estructural que se refleja en la vida laboral de millones de peruanos.

El MTPE advierte que una elección equivocada tiene consecuencias económicas y sociales. Profesionales que no logran insertarse en su especialidad o que abandonan sus estudios por falta de afinidad generan pérdidas tanto para ellos como para el sistema educativo.

La falta de una de cultura planificación profesional es uno de los principales factores detrás de esta estadística. Muchos jóvenes toman decisiones apresuradas, sin conocer la realidad del mercado o sin guía adecuada.

Actualidad

A propósito del Día del Campesino, ¿cuándo llegará la tan ansiada segunda reforma agraria?

Más de medio siglo ha pasado desde la gran Reforma Agraria y poco se ha hecho por mejorar la condición del hombre de campo.

No hay que ir tan lejos para tener registro sobre la manera tan denigrante en que era tratado el campesino en nuestro país. Aquel hombre oriundo, proveniente de los Andes, era considerado poco menos que una bestia de carga en las grandes haciendas de toda la costa del Perú. Vejados, humillados, explotados física y psicológicamente, tenían que agachar la cabeza y pedir permiso, extendiendo ambas manos, al gran hacendado. No estamos hablando que eso sucedía hace siglos, sino, increíblemente, hasta hace menos de un siglo.

El primer intento reivindicativo ocurrió cuando el presidente Augusto Bernardino Leguía estableció en 1930 el Día del Indio, pero tal fecha llevaba consigo una postura paternalista, donde el indígena seguía siendo considerado como un sujeto que requería de protección y tutela del Estado, y por ende continuaban bajo la sombra de los grandes señores terratenientes.

Varias décadas después, en 1969, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ocurrió un verdadero trato hacia el hombre indígena. El ‘Taita’ impulsó lo que en los libros de historia es considerada la gran ‘Reforma Agraria’, la misma que consistía en transferir tierras a los campesinos, sin soslayar su importantísimo rol en la sociedad. Fue con el Decreto Ley 17716 que se reemplazó el término ‘indio’ por el de ‘campesino’, buscando así extirpar el término peyorativo de la anterior denominación, dotándole un significado más activo y protagonista al hombre de campo, sin excluir a los hombres de la selva y los migrantes, así como los descendientes de otras culturas. “El patrón ya no comería más de la pobreza del campesino”, pronunció Velasco Alvarado, pero su discurso quedó estancado en el tiempo.

Para las Elecciones Generales del 2021 se presentaba como candidato el profesor sindicalista y rondero Pedro Castillo, quien durante la segunda vuelta repetía que con él iba a llegar finalmente la segunda reforma agraria. Las personas creyeron en él, pues era la representación fidedigna de un hombre de campo, el mismo que usaba botas de hule y en una mano llevaba una hoz para trabajar en la chacra. “Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino”, profirió Castillo durante su primer mensaje a la Nación. La población ilusionada aplaudía hasta que le quedarán rojas las palmas de las manos, pero el tiempo pasó y esas mismas manos ahora hacían un puño en señal de indignación.

Pasaron los días y los meses y la tan ansiada reforma nunca llegó. Muy por el contrario, los costos de producción se incrementaron, pero no los ingresos para el agricultor, quien más adelante se sumó también a las protestas contra el chotano.

Hoy, 24 de junio, debería de celebrarse y no conmemorarse el Día del Campesino, pero lamentablemente poco se ha avanzado desde que el ‘Taita’ Velasco decidiera cambiar la realidad de miles de peruanos que son los que verdaderamente dan de comer a todo el país.

Con accesos viales deficientes, carencia en los sistemas de riego, poca valorización de sus productos, la nula o inexistente presencia del Estado en las zonas más remotas, donde es un milagro encontrar al menos una posta médica y que la misma tenga personal, hace que todo se convierta cuesta arriba para el campesino, que no ve un verdadero apoyo desde el gobierno de turno.

El cambio climático tampoco ayuda y cada año se ven friajes más prolongados o sequías que terminan destruyendo toda la cosecha. Sin una mayor participación del gobierno, con capacitaciones sobre las nuevas tecnologías, poco se puede esperar de una mejoría para combatir el efecto del cambio climático.

Mientras llegue un presidente, varón o mujer, que realmente camine al lado del campesino, este día solamente no pasará más allá de una conmemoración y un mensaje de reconocimiento por parte del Midagri y el Ejecutivo en sus redes sociales.

Actualidad

Minedu separa a más de 1000 docentes y administrativos por violación, terrorismo y otros delitos

Medida forma parte de la estrategia Escuelas Seguras, impulsada por el Gobierno para garantizar entornos escolares libres de violencia.

En el marco de las acciones orientadas a garantizar espacios seguros para los estudiantes, el Ministerio de Educación (Minedu) separó, entre el 1 de abril de 2024 y el 19 de junio de 2025, a 1031 personas (889 docentes y 142 trabajadores administrativos) que tienen condenas o procesos en curso por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio, parricidio, entre otros. Estas personas ejercían funciones en 897 instituciones educativas públicas y 134 privadas en todo el país.

Del total, 163 personas con sentencia firme del Poder Judicial fueron separadas definitivamente del sistema educativo. Asimismo, 868 personas con procesos judiciales vigentes fueron separadas de manera preventiva, conforme a la normativa vigente.

El delito con mayor número de implicados corresponde a violación a la libertad sexual, con 868 personas (755 docentes y 113 administrativos). Le siguen los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, con 80 personas (67 docentes y 13 administrativos), y el tráfico ilícito de drogas, con 22 personas (18 docentes y 4 administrativos).

“El Minedu trabaja de manera permanente para identificar y retirar del sistema educativo a quienes representen un riesgo para nuestros estudiantes. Nuestro compromiso es claro: las escuelas deben ser espacios seguros y protegidos”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

La estrategia Escuelas Seguras es una prioridad del Gobierno de la presidenta de la república, Dina Boluarte, para garantizar aulas libres de violencia y asegurar la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el primero de enero a la fecha se ha separado a más de 1819 docentes y personal administrativo con sentencia firme o procesos judiciales abiertos por delitos graves, como violencia sexual, homicidio y terrorismo, consolidando así una política firme y sostenida de protección a los estudiantes.

Adicionalmente, el Minedu mantiene bloqueados en el Sistema de Administración de Plazas a más de 2000 docentes denunciados por presuntas faltas muy graves, como violación sexual y terrorismo. Esta medida impide su contratación o nombramiento en instituciones educativas del país, como parte del compromiso del sector con la seguridad e integridad de los escolares.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para separar del servicio a personal docente y administrativo implicado en delitos de terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas en instituciones educativas públicas y privadas.

Actualidad

Guerra entre hermanos: Arturo y Carlos Álvarez se lanzan ‘puyazos’ por su progenitor

Arturo no le perdonaría que su hermano haya difundido un informe psiquiátrico sin su autorización, acusándolo de ser un “trome” para la imitación: “Es hora de quitarle la careta”.

Álvarez contra Álvarez. En pantallas todo es risa y espectáculo, pero apagadas las luces los hermanos Arturo (54) y Carlos Álvarez (61) no pueden verse frente a frente por unas recientes declaraciones del candidato a la presidencia de la República, quien dejó muy mal parado al progenitor de ambos, calificándolo como un “lastre” y resaltando sus problemas con el alcoholismo durante toda su vida.

Ante ello, Arturo, comediante e imitador al igual que su hermano, salió en defensa de su padre fallecido, acusando a su hermano que en realidad todos los actos que viene realizando, supuestamente benéficos, tienen un trasfondo calculador, dirigidos para mejorar su imagen en campaña. “Mi hermano ayuda mucho a los niños, no sé si para tener réditos o lo hace de corazón”, indicó.

Mientras que Arturo ha decidido mantenerse en el mundo del espectáculo y la comedia, su hermano Carlos durante los últimos meses viene probando suerte en la política, anunciando su candidatura presidencial. Al respecto, Arturo viene mostrando su desacuerdo con la idea de que la gente vote por su hermano solo porque es un gran artista, sin considerar su esfera privada, la misma que viene siendo revelada por su propio pariente.

“Muchos lamentablemente votan porque como es un gran artista debe ser presidente, entonces disculpa, yo tengo amigas, entonces mi amiga la Pánfila va a ser ministra”, expresó Arturo con ironía.

La situación ha pasado de ser un mero conflicto familiar a una disputa judicial cuando se supo que Carlos le habría entregado un informe psiquiátrico de su hermano a un programa de farándula, con la intención de desacreditarlo.

“Es un golpe bajo y un delito que mi abogado va a tomar cartas en el asunto. Me duele porque lo hace gente de su campaña. Pero si él está jefaturando esto, él debe dar el visto bueno a eso (…) No es malo. Creo que estamos en una sociedad enferma. Lo malo sería no acudir estando mal”, indicó.

“Más que en contra mía, está en contra de todo lo que le impida llegar al poder. Carlos es un trome en la imitación, entonces mucho ojo, oiga con lo que voy a decir. Es muy trome, pero es hora de quitarle la careta”, advirtió Arturo sobre su propio hermano, deslizando la idea de que efectivamente todo se trataría de una enorme puesta en escena para ganarse el apoyo de los ciudadanos en su postulación.

Actualidad

Perú al borde del abismo: solo un milagro la mantiene con vida rumbo al Mundial 2026

La blanquirroja en la cuerda floja.

La selección peruana atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en las Eliminatorias Sudamericanas. Con los resultados de la fecha 16 ya definidos y el empate sin goles ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima el pasado 10 de junio, la Bicolor se encuentra en una situación desesperante que requiere de un verdadero milagro para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. Al 13 de junio de 2025, Perú ocupa la novena posición de la tabla con apenas 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y ocho derrotas en 16 partidos disputados. La diferencia de gol de -11 refleja las dificultades ofensivas que han caracterizado el proceso dirigido por Óscar Ibáñez.

El nuevo panorama sudamericano

El panorama actual de las Eliminatorias Sudamericanas presenta un escenario donde solo Argentina ha asegurado matemáticamente su clasificación al Mundial 2026, liderando la tabla con 35 puntos y una diferencia de gol de +19. Detrás del combinado albiceleste, Ecuador y Brasil están bien posicionados en la tabla, pero aún no han asegurado matemáticamente su pase al mundial tras el empate conseguido en Lima, sumando 25 puntos que los mantienen en los primeros lugares. La nueva realidad del Mundial de 48 equipos ha ampliado las posibilidades para Sudamérica, que ahora cuenta con seis cupos directos más uno adicional para el repechaje intercontinental, una ventaja que paradójicamente no ha beneficiado a Perú debido a su pobre rendimiento.

Paraguay ocupa la quinta posición con 24 puntos, mientras que Uruguay se ubica cuarto con la misma puntuación pero mejor diferencia de gol. Colombia, que empató 1-1 con Argentina en la misma fecha, mantiene 22 puntos en el sexto lugar, cerrando momentáneamente la zona de clasificación directa. Venezuela, con 18 puntos en la séptima posición, controla actualmente el cupo del repechaje, seguida por Bolivia con 17 puntos. La eliminación matemática ya tocó la puerta de Chile, que suma apenas 10 puntos tras su derrota 2-0 ante Bolivia en El Alto, convirtiéndose en el primer país sudamericano prácticamente fuera de la carrera mundialista.

Las casas de apuestas internacionales han ajustado dramáticamente las cuotas relacionadas con las posibilidades peruanas de clasificación, reflejando el pesimismo generalizado tras los últimos resultados. Las probabilidades de clasificación directa de Perú han caído por debajo del 5%, mientras que las opciones de alcanzar el repechaje oscilan entre 15% y 20% según diferentes operadores. Betano, una de las plataformas más populares entre los aficionados peruanos, ha lanzado promociones especiales para atraer nuevos usuarios durante esta fase decisiva de las eliminatorias, ofreciendo bonos de bienvenida atractivos para quienes se registren durante junio. Los interesados pueden acceder a estas ofertas revisando el código promocional Betano términos y condiciones, donde se detallan los requisitos y beneficios disponibles para apostadores primerizos. Estas estimaciones reflejan tanto el rendimiento reciente del equipo como las proyecciones de los modelos estadísticos utilizados por las casas de apuestas.

La ecuación matemática casi imposible

La matemática cruel muestra que Perú necesita una combinación casi perfecta de resultados para mantener vivas sus esperanzas. Con solo dos fechas restantes en las eliminatorias, la selección nacional debe ganar sus dos partidos restantes (ante Uruguay de visita y Paraguay de local). Sin embargo, estos resultados por sí solos no garantizan nada, ya que Venezuela debe tropezar significativamente en sus compromisos pendientes para que Perú pueda desplazarla del séptimo puesto que otorga el repechaje.

El equipo dirigido por Ibáñez ha mostrado cierta solidez defensiva en condición de local, manteniendo la portería en cero en tres de sus últimos cinco partidos en Lima. Pedro Gallese continúa siendo una figura confiable bajo los tres palos, liderando las estadísticas de pases completados entre los arqueros de la competición con 34 intentos exitosos en la última jornada. La dupla defensiva central formada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés ha demostrado experiencia y carácter, aunque la falta de gol sigue siendo el talón de Aquiles de un equipo que promedió menos de un tanto por partido durante todo el proceso eliminatorio.

Venezuela, el principal rival directo de Perú en la lucha por el repechaje, afronta sus partidos restantes con la ventaja psicológica de manejar su destino. La Vinotinto recibe a Paraguay y visita a Colombia en sus dos compromisos finales, encuentros donde un triunfo y un empate le garantizarían mantener su posición privilegiada. Bolivia, aunque matemáticamente viva, enfrenta un calendario complejo que incluye visitas a Brasil y Argentina, lo que reduce considerablemente sus opciones reales de alcanzar los 20-21 puntos que históricamente han sido suficientes para el séptimo lugar.

La historia no acompaña a la Bicolor

El factor histórico tampoco favorece a Perú en esta recta final. La selección nacional no logra vencer a Uruguay en Montevideo desde 1999, mientras que Paraguay siempre se ha mostrado como un rival incómodo en Lima. Ecuador, que ya tiene su clasificación prácticamente asegurada, podría presentar un equipo alternativo en la última fecha, aunque tradicionalmente los equipos sudamericanos mantienen la competitividad hasta el final de las eliminatorias por respeto al torneo y a sus propios procesos formativos.

Un futuro incierto

La realidad indica que las posibilidades peruanas de clasificar al Mundial 2026 son mínimas, requiriendo una conjunción de resultados favorable que bordea lo imposible. La eliminación matemática podría confirmarse incluso antes de la próxima fecha si Venezuela suma puntos ante Paraguay. Para una selección que alcanzó el repechaje en dos procesos consecutivos bajo la conducción de Ricardo Gareca, la actual situación representa un retroceso doloroso que obliga a una reflexión profunda sobre el futuro del fútbol peruano y la urgente necesidad de renovación generacional que permita recuperar el nivel competitivo perdido en los últimos años.

Actualidad

Estudiantes de la UNFV toman desde anoche la sede principal [VIDEO]

Universitarios denuncian que muchos de ellos hasta la fecha no aparecer registrados como matriculados, y exigen una mayor celeridad de parte de la administración de esa casa de estudios para regularizar sus matrículas.

Casa tomada. Ya estamos a mitad de año, pero increíblemente decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) se encuentran en una condición sui géneris. Van a clases, rinden exámenes, ingresan a sus facultades con sus libros y anotaciones, pero en papeles ¡no son estudiantes de esa casa de estudios!

A pesar de que las clases en la sede de la UNFV, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, iniciaron en el mes de abril, increíblemente los universitarios no cuentan con una matrícula formal y es que, según cuentan los manifestantes, el área administrativa de esa universidad no los tiene registrados. Ellos, explican, que esto le trae una serie de inconvenientes como el acceso al comedor universitario o el beneficio del medio pasaje en el transporte público que le otorga su carné universitario.

“Estamos a mitad de año, ya pasaron los exámenes parciales y aún no se ha abierto la matrícula para estudiantes de segundo a quinto año en la Facultad de Humanidades. Sin matrícula, nuestros esfuerzos no serán reconocidos, perderemos el acceso a servicios y corremos el riesgo de perder el año académico”, expresó uno de los dirigentes estudiantiles a través de un megáfono durante la protesta.

Pero eso no es todo. Los manifestantes sostienen que ese problema también se da en la facultad de Ciencias, donde se estarían perjudicando alrededor de 300 estudiantes de esa universidad nacional.

Los estudiantes indicaron que tras varias semanas de marchas pacíficas y reclamos decidieron tomar una medida más drástica para exigir una mayor celeridad en la regularización de sus matrículas. Indicaron que esperan en la brevedad un pronunciamiento de la rectora Cristina Alzamora, caso contrario continuarán de manera indefinida con la toma de esa sede.

Además, mostraron preocupación por las próximas elecciones estudiantiles, ya que no existe un padrón claro de alumnos habilitados para participar. “Se vienen las elecciones a cogobierno y no se sabe quiénes son oficialmente los estudiantes. Ya hicimos más de tres plantones, pero las autoridades no nos dan solución, por eso tomamos la sede central”, indicaron.

Por su parte, la UNFV anunció a través de su página oficial en Facebook que las clases se desarrollarán de manera remota hasta el domingo 22 de junio, como medida temporal para evitar mayores inconvenientes en las actividades académicas y administrativas mientras se resuelve el conflicto.

Actualidad

En menos de tres meses, mueren profesor y estudiante tras caídas en la UTEC de Barranco [VIDEO]

La UTEC asegura activar protocolos de seguridad, pero en poco más de dos meses hay dos fallecidos. Mientras tanto, la universidad guarda silencio, limita la información pública y alega que los casos aún están en investigación.

Un nuevo incidente enluta a la comunidad de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Un estudiante falleció este miércoles 19 de junio tras caer desde un piso alto dentro del campus ubicado en el jirón Medrano Silva, en el distrito de Barranco. La noticia fue confirmada por la propia universidad mediante un breve comunicado en sus redes sociales, donde anunció la suspensión de todas las clases presenciales y virtuales por dos días.

“Dada esta triste situación, hemos activado los protocolos correspondientes”, indicó la institución, agregando que las actividades se retomarían de forma virtual el sábado 21 de junio. Además, señalaron que “se continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos”.

No obstante, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el manejo comunicacional ha sido altamente hermético. No se han brindado detalles sobre las circunstancias del suceso, ni se ha explicado qué tipo de protocolos se han activado específicamente. Esta falta de transparencia genera preocupación y desconcierto, especialmente considerando que este es el segundo caso similar en apenas dos meses y medio.

En abril pasado, un docente también falleció al caer desde uno de los edificios del mismo campus. En esa ocasión, la UTEC emitió un comunicado casi idéntico, anunciando una investigación, suspendiendo clases y expresando condolencias, pero sin ofrecer explicaciones claras ni asumir responsabilidad alguna.

Ambos casos, aunque en investigación, reflejan un patrón preocupante. Si la universidad asegura seguir protocolos de seguridad, ¿por qué no se han reforzado las medidas preventivas en los diferentes pisos y estructuras del campus?

Las muertes trágicas de un profesor y ahora un estudiante no pueden quedar reducidas a comunicados breves y silencios institucionales. La comunidad universitaria y la opinión pública merecen respuestas claras, acciones visibles y un compromiso real con la prevención y la seguridad.

Estudiante de la UTEC cae al pavimento en las instalaciones de la universidad y fallece. @UTECuniversidad pic.twitter.com/HF9l8aZOVV

— Revista Lima Gris (@Limagris) June 19, 2025

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo