Opinión

El poder de la emoción, de Alexander Kluge (1983)

Lee la columna de Mario Castro Cobos

Un cineasta que podríamos calificar sin problemas de ‘cerebral’ (sin pretender decir por esto que necesariamente califiquemos al resto de ‘descerebrados’) en virtud de una cierta, afilada e irrenunciable seriedad intelectual, y obvio, de espíritu experimental, cosas no muy de moda (como a otros demasiados se les podría calificar de sentimentales simplones muy manipuladores, eso sí, muy a la moda y muy convencionales, hasta la náusea, pero con cuentas bancarias muy saludables) le rinde culto, muy a su manera, a la emoción…

La básica, antigua y esencial emoción… De hecho, Kluge no juega para el mercado ni para la legibilidad más inmediata. Se debe a una tradición más importante que a la de los patrones de siempre… Kluge no obedece. Simplificando a lo bruto, Kluge es algo así como un Godard alemán (con todas las diferencias, culturales y de sensibilidad, que pueden existir entre un alemán inteligente y un francés inteligente).

Sea un juicio donde la lógica, con su lógica voluntad de aclaración hasta el mínimo detalle subatómico se siente como absurda, una burla de ella misma, ¡pero hay que eliminar la ambigüedad!, un interrogatorio equivalente curioso de alguna obra teatral, y la impresión que queda es que tal vez lo sea, que segura y forzosamente lo es, que el sistema judicial es un gran teatro Donde Se Busca La Verdad (o esa búsqueda se parodia de manera aterradoramente estúpida o genial). Con lo que el otro teatro, o la ópera, el teatro a secas, se casi modesto y humilde pese a sus aparatosos fastos. Ambos teatros conversan en la mente-película. Se suman imágenes de un incendio en un edificio donde en vez de quemada viva la gente prefiere morir aplastada contra el pavimento, y luego se suma.

Desprender del fascinante, torrencial y laberíntico mosaico de imágenes una dirección única sería no entender nada. El desconcierto es una forma de destruir el no-pensamiento, el ‘pensamiento congelado’, y como tal dar la posibilidad de que surjan emociones y percepciones nuevas. La película es una soberana caja de herramientas, un hágalo usted mismo y un no lo voy a llevar de la manito si eso esperaba de mí, haga usted con los estímulos que le doy su propia película. Otra ética y otra estética (inusual pero atrevida y hermosa) para el espectador.

(Columna publicada en Diario UNO)

Opinión

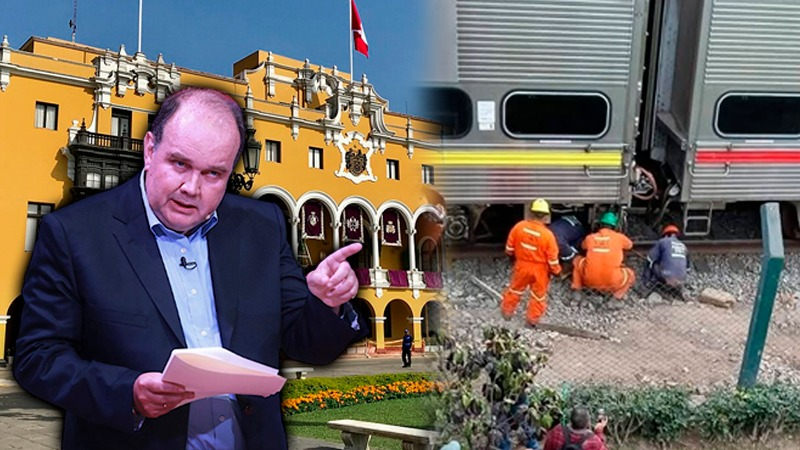

Lima no es un basurero, menos un Chiquero: La indignante farsa de los trenes chatarra de Porky

Lee la columna de Jorge Paredes Terry

Por: Jorge Paredes Terry

El escándalo no puede ser más evidente. Mientras el mundo avanza hacia sistemas de transporte limpios y eficientes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, insiste en hundir a la ciudad en un proyecto obsoleto, contaminante y financieramente sospechoso.

La llamada «donación» de trenes diésel de más 40 años de antigüedad, procedentes de Estados Unidos, no es un gesto de cooperación internacional, sino un negocio opaco que ya ha costado millones de dólares a los limeños y que amenaza con convertirse en un elefante blanco de proporciones catastróficas.

Desde el principio, este proyecto ha estado plagado de mentiras. López Aliaga lo vendió como una solución rápida y económica, pero la realidad es que la Municipalidad de Lima ya ha desembolsado 24.5 millones de dólares en traslados, seguros y reparaciones dudosas. Peor aún, investigaciones revelan que se pagaron 800 millones de soles en seguros por estos trenes, una cifra tan absurda que la SUNAT y la Contraloría ya han puesto la lupa sobre el caso. ¿Por qué tanto dinero por vagones que, según imágenes difundidas, lucen oxidados, vandalizados y en pésimo estado? Incluso Ferrovías Central Andina, la operadora del ferrocarril central, ha rechazado usar la mayoría de estas unidades por considerarlas inseguras.

Pero el problema no es solo el dinero. Es el retroceso tecnológico y ambiental que representa. Mientras ciudades como San Francisco y Los Ángeles eliminan sus trenes diésel por su alto impacto ecológico, Lima los importa como si fueran una maravilla. El senador californiano Scott Wiener ha denunciado que esto no es más que un intento de «exportar contaminación» a países con regulaciones más laxas. Y tiene razón: estos trenes no cumplen estándares modernos de emisiones, no tienen homologación técnica en Perú y, para colmo, las vías del Ferrocarril Central están en un estado deplorable, sin señalización ni sistemas de seguridad básicos.

A pesar de todo, López Aliaga sigue adelante con su espectáculo. Hace unos días, en una entrevista, admitió que los vagones aún no reciben mantenimiento, contradiciendo sus propias promesas de que estaban «listos para operar». Su exhibición en el Parque La Muralla fue pura propaganda: los trenes no tienen permiso para circular, el MTC no avala el proyecto y la supuesta «marcha blanca» se ha postergado indefinidamente. ¿Cuántas veces cambiaremos la fecha de inauguración antes de admitir que esto es un fracaso?

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿quién gana con este despropósito? López Aliaga, accionista de PeruRail, tiene claros intereses en el negocio ferroviario. ¿Es casualidad que este proyecto beneficie más a sus conexiones empresariales que a los limeños? Los contratos han sido opacos, los sobreprecios escandalosos y el dinero público se malgasta en tecnología desechada en lugar de invertirse en soluciones reales, como la expansión del Metro o buses eléctricos.

Lima merece algo mejor que ser el vertedero de trenes que ya nadie quiere. Este proyecto es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y un peligro para el medio ambiente y las finanzas públicas. López Aliaga debe rendir cuentas. Los limeños no podemos permitir que nuestra ciudad sea tratada como un basurero. ¡Basta de mentiras, basta de negociados! Exijamos transparencia y soluciones que realmente beneficien a Lima.

Opinión

Ricky Belmont debe renunciar a junta de acreedores y Fiscalía agilizar denuncias en su contra

Un caso emblemático de abuso, impunidad y demora judicial: la larga e inexplicable retención de RBC Televisión, la televisora fundada por Ricardo Belmont Cassinelli, refleja cómo el Estado peruano puede vulnerar incluso los derechos más elementales de sus ciudadanos.

Por Rafael Romero

Tarda injustificadamente la devolución y retorno a las manos del broadcaster y periodista Ricardo Belmont Cassinelli de la televisora que fundó, Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., allá por el año 1986, hecho valioso y extraordinario para la historia de la televisión peruana y que contó, en su edición inaugural, con la compañía de don Augusto Belmont Bar y otras distinguidas personalidades de la vida política, empresarial y social de la nación.

Hay denuncias penales en el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) contra los ciudadanos Ricardo Martín Belmont Vallarino y Phillip Butters Rivadeneyra, que en medio del contexto político de la anterior fiscal Patricia Benavides no caminaron al ritmo normal y esperado, por lo que hoy merecen la atención de las autoridades de esa entidad del sistema de justicia, así como de la Autoridad Nacional de Control (ANC), frente a la rémora de las carpetas fiscales y debe sancionarse a los responsables de esas curiosas tardanzas.

Es increíble que el despojo, el abuso y la prepotencia se enseñoreen en contra de los legítimos derechos de Ricardo Belmont papá (reconocidos con absoluto detalle por el Agente de Bolsa Cavalli), lo que demuestra que en el Perú puede pasar cualquier cosa con los ciudadanos, incluso si son adultos mayores, a quienes se les arrebata lo que les pertenece a vista y paciencia de las autoridades e incluso con absoluta impunidad.

Basta ver cómo actúa el INDECOPI, respecto del expediente de RBC Televisión en materia concursal, para evidenciar que la Constitución y la ley son letra muerta en el país, debido a las argollas burocráticas nada transparentes, y menos íntegras, las que anidan en la administración del Estado, tema que en su momento también tendrá que dilucidarse en la Fiscalía y el Poder Judicial, donde los funcionarios de esa entidad, con sede en el distrito de San Borja, tendrán que responder por sus acciones y omisiones.

No obstante, en el ámbito fiscal también existen denuncias y carpetas fiscales que irresponsables funcionarios del Ministerio Público vienen demorando su trámite, y hay que alertarle a la señora Fascal de la Nación, Dra. Delia Espinoza, y al Doctor Juan Fernández Gerí, acerca de esas extrañas demoras para que tomen cartas en el asunto lo más pronto posible.

Por otro lado, si todavía le queda al primogénito de RBC algo de dignidad familiar; un ápice de respeto bíblico al mandamiento -con promesa- de honrar a los padres; o de respeto por los mayores, esta es la hora en que debería de renunciar a la presidencia de la junta de acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., máxime cuando ha recibido sanción de multa por el desvío doloso de fondos y cuando bajo su gestión se ha generado un serio problema a la licencia de Radio Tigre ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (hoy Radio PBO bajo el inquilinato de Phillip Butters).

Opinión

Unas palabras para una película muda

Ejercicio de descripción de las protagonistas de mi película de 2023, Quiero mirarlas, quiero imaginar cómo son.

Un parque tranquilo y soleado. La primera chica es ¿a pesar suyo? ¿ni siquiera se lo plantea? la chica de los mil rostros. Son máscaras que se pone, una tras otra, o son gestos de una desnudez (un espejo donde uno mira lo que ella siente) que no termina de desnudarse jamás. ¿Tiene una verdadera cara, quiero decir, una estable, una sola? Sea como sea, aunque los ponga en cámara lenta, esos gestos van a gran velocidad. Casi siento vértigo. Es endemoniadamente angelical, inconscientemente vampiresca, soberanamente bella, por momentos casi monstruosa (sus rasgos son más o menos finos pero muy fuertes), está plácida, divertida, incómoda, tierna, aniñada, repentinamente seria y soñadora, luego melancólica, y luego mostrándose consciente de que hay una cámara que quiere algo de ella, parece una adolescente con leves toques de acné y propensa a hacer muecas, ¡habla con la cara! ¡para qué el sonido! ¡para qué palabras! los músculos de su cara responden de manera instantánea y casi involuntaria a lo que le decimos, ahora pareciera que quiere dormir, que está cansada, que todo le da lo mismo, también puede adquirir, cuando quiere o porque le sucede, la quietud de una escultura, ¡pero, otra vez, cómo se apagan y se encienden y nunca terminan las expresiones en ella!

Cielo blanquecino de la tarde no lejos del mar. La segunda chica lanza el humo al viento, ella es como el humo, se va con el viento de sus pensamientos sutiles que gustan perderse en lo invisible, y por otra parte sus ojos reciben las palabras con pureza, como si se las bebiera. Tiene algo de frío, tiembla un poco, el cigarro debería ayudar. Pestañea, lo hace bastante, es como si sus ojos caminaran a un paso-pestañeo en una misma dirección. Uno se pregunta por la naturaleza del camino. ¿Chupar el cigarro y expulsar el humo la ayuda a calmarse, a respirar? Y por último: ¿su sonrisa podría morder? En tal caso, ¿su mordedura, sería risueña?

La tercera chica presenta una cara unánimemente divertida, las imágenes en acelerado me parecieron las más adecuadas para dar cuenta de la clase de energía vital que exhibe. Ella es una encantadora explosión de buen humor y de buena onda invencibles.

El final de la película muda no es mudo y se entiende por qué no lo es.

Película:

Otro texto sobre la película

Más películas

Opinión

Basta ver el caso Quesada para que Dina Boluarte no pueda sostener que su gobierno es “decente y honesto”

Lee la columna de Rafael Romero

Por Rafael Romero Vásquez

Recientemente se realizó en palacio de gobierno una reunión donde la primera mandataria citó a las más altas autoridades del país, pero no convocó a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esto motivó un comunicado desde el Ministerio Público haciendo ver esa grave omisión. Asimismo, en un acto público Dina Boluarte dijo muy suelta de huesos que representa a un “gobierno decente y honesto”.

No obstante, recordando a Manuel González Prada, en el país “donde se pone el dedo, salta la pus”, pues basta revisar cualquier sector del gobierno nacional para encontrarnos con sancochados y entripados, llámese MINEDU, MINCUL, MTC, Salud o Vivienda y Construcción.

Sin embargo, hay un sector que por muchas décadas pasó piola, como se dice en el argot popular, hasta que reventó el denominado caso Fortunato Quesada, y a partir de la lucha de este valiente ciudadano se reveló una argolla de vacas sagradas que hacen y deshacen a su antojo en los perfumados ambientes de la Cancillería.

De manera que, ante los dichos palaciegos, en el sentido de que para Dina Boluarte su gobierno es “decente y honesto”, desde esta redacción hace una semana enviamos una carta múltiple a las altas autoridades del Estado, cuyo tenor es el siguiente:

CARTA MÚLTIPLE A LAS AUTORIDADES DE ESTADO

Lima, miércoles 9 de julio del 2025

A la presidenta de la República, Dra. Dina Boluarte

Al presidente del Congreso de la República, Dr. Eduardo Salhuana

A la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello

A la Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza

Al presidente del Consejo de Ministros, Dr. Eduardo Arana

Al señor Contralor de la República, Dr. César Enrique Aguilar

Al presidente de SERVIR, Dr. Guillermo Valdivieso

Reciban un respetuoso saludo y a la vez la preocupación de un ciudadano y periodista peruano con relación a la forma cómo se viene deteriorando el orden legal, la transparencia y la función pública, fortalezas del Estado de Derecho que ceden ante la corrupción administrativa, la arbitrariedad y la impunidad.

Hace un par de días, desde el despacho presidencial, se señaló que el actual gobierno es “decente y honesto”. No obstante, como ejemplo de una realidad diferente basta recordar el caso Fortunato Quesada Seminario, el cual, a través de las investigaciones de periodistas, entre quienes destaca Herbert Mujica, merece la atención de los altos funcionarios del Estado para su respectiva actuación en lo que corresponda según sus atribuciones y competencias, por lo siguiente:

1.- La Casación N° 18558-2024 evacuada por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, anuló sendas resoluciones promovidas por el entonces canciller Néstor Popolizio (Resolución Ministerial N° 0791-2018-RE) y su vicecanciller Hugo de Zela (Resolución Vice Ministerial N° 0373-2018-RE) con el objetivo de destituir del cargo de embajador del Perú en Israel, al citado diplomático Fortunato Quesada.

2.- Se demostró en sede administrativa y jurisdiccional que se realizó por parte de funcionarios de la Cancillería del Perú un plan conspirador o complot con el objetivo de realizar grabaciones ilegales y sembrarle hechos al referido diplomático Fortunato Quesada, a fin de justificar un procedimiento administrativo sancionador (Informe de la Comisión de Disciplina N° 006/2020), donde se involucró a un canal de Televisión (Panamericana) y a un programa dominical (Panorama) con el objetivo perverso de festinar un escándalo el domingo 17 de junio del 2018 y sacarlo del cargo de forma exprés con resoluciones que el Poder Judicial acaba de anular con la referida casación.

3.- Según la abundante documentación oficial administrativa, judicial y fiscal existente, revelada en diversos medios de comunicación escrita, radial y televisiva, se evidencia la existencia de un grupo de poder dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir del Informe de la ORH N° 011-2020, firmado por la ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, Fátima Trigoso, grupo aquél conformado por los señores Néstor Popolizio, Hugo de Zela, Pedro Rubín y José Boza (actualmente fallecido), quienes participaron directa o indirectamente de un complot corroborado con pruebas irrefutables ventiladas en el referido ministerio.

Lamentablemente, ninguno de los cancilleres hasta el presente (Óscar Maurtua, Meza Cuadra, Wagner, Landa, Rodríguez Mackey, Gervasi, González-Olaechea, etc.), han tomado cartas en el asunto, pese a existir los “Registros de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en dicho complot, fedateados en sus 31 folios por el jefe de la sección consular en la embajada del Perú en Israel, agravándose con esas omisiones el tema para sanear el servicio diplomático y evitar la concurrencia de “vacas sagradas” que conspiran contra los principios de ética pública e integridad en el Poder Ejecutivo, algunos de los cuales, que participaron en el complot contra Fortunato Quesada, han sido premiados con prestigiosos cargos en la Cancillería.

4.- Tras siete años de litigio, se abre el camino de la restitución del embajador Quesada en el servicio diplomático, y la urgencia de reorganizar y adecentar dicha función pública de cara al prestigio institucional de Torre Tagle, de la Academia Diplomática y frente a las nuevas promociones de servidores de la Cancillería del Perú. Lamentablemente, durante la gestión del ministro Elmer Schialer, desde su despacho se habrían cometido imprudentes decisiones como mantener como asesor al señor Hugo de Zela, pese a haber quedado descolocado por la Casación del Poder Judicial, al haberse anulado su resolución viceministerial, y por haber dado -el señor Schialer- un supuesto trato privilegiado y ventajoso al embajador José Betancourt (que tuvo reciente función en Egipto y fue investigado por los periodistas Ricardo Mc Cubbin, de la agencia de noticias INFOBAE; y Jonathan Castro, de La Encerrona), pues a dicho embajador, a diferencia del caso Quesada, se le habría tendido alfombra roja y premiado, pese a haber cometido actos que podrían merecer un proceso administrativo disciplinario por su función en El Cairo (Egipto).

Es decir, el ministro Schialer habría dado un trato desigual y benigno tanto a los señores Hugo de Zela como a José Betancourt, en desmedro del caso público denominado Fortunato Quesada, quien desempeñó función en Tel Aviv (Israel). ¿El canciller Elmer Schialer en la práctica premia a De Zela y Betancourt pese a los cuestionamientos públicos revelados por medios periodísticos como Diario Uno, La Revista Lima Gris, INFOBAE y “La Encerrona”, entre otros medios de comunicación?

5.- La Fiscalía ya inició investigaciones sobre el personal cuestionado de la Cancillería, pero esto no es usual ni común -en comparación con los países amigos de América y del mundo- que un hecho de esa naturaleza ocurra frecuentemente, por lo que urge que las demás instancias públicas contribuyan dentro de sus respectivas prerrogativas y funciones a sanear la administración y a curarnos en salud como sociedad para evitar la existencia de una argolla de poder y de futuros complots teledirigidos desde Lima hacia cualquier embajada peruana en el exterior.

Es hora de coadyuvar todos los peruanos en la lucha contra la inmoralidad, contra la falta de valores y principios, la falta de decencia e integridad que ha llevado a una degradación institucional en la Cancillería. Por eso, ¿el Canciller Elmer Schialer le habrá contado este nefasto episodio de la diplomacia peruana a usted, señora presidenta Dina Boluarte? ¿Hay impunidad, blindaje y encubrimiento a Popolizio, De Zela y Rubín? A la luz de esta historia, donde existen denuncias serias como la del exservidor de la Cancillería en Tel Aviv, el chef Jesús Alvarado, la actuación de Popolizio, De Zela y Rubín ¿no ha sido desleal, dañado el prestigio y la imagen del servicio diplomático al ordenar o coordinar grabaciones ilegales, al premeditar un escándalo mediático en el programa Panorama y un complot inaceptable contra el embajador Quesada o cualquier otro ciudadano?

Finalmente, en el contexto de la reciente declaración presidencial acerca de que el gobierno es “decente y honesto”, hago de vuestro conocimiento este caso y solicito se tomen cartas en el asunto, por parte de sus respetivos despachos, con el ánimo positivo de que todos, ciudadanos y autoridades, contribuyamos con quien dirige y conduce la política exterior del Perú y en su calidad de personificar a la nación, sobre todo frente a un caso emblemático de lucha contra la impunidad y la supuesta corrupción administrativa, formulando votos para que desde sus altas investiduras obren conforme a sus atribuciones y competencias en lo que sea menester

Patrióticamente,

Rafael Romero Vásquez”

Así concluye dicha carta y esperamos que las autoridades a las cuales se les remitió interpongan sus buenos oficios y actúen en el marco de sus atribuciones en la lucha contra la corrupción.

Opinión

Guerra de cadenas de suministros: Mientras Chancay duerme, una segunda ruta se abre en favor de Chile

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

Hoy en la mesa de trabajo de la Comisión de Chancay a cargo del congresista Roberto Sánchez, varios técnicos multidisciplinares se reunieron para observar la situación actual y futura del mega puerto. Sin embargo, parece que nadie presto atención a un problema que emerge en el horizonte.

La razón de ser del mega puerto de Chancay es el de reducir el tiempo de navegación de las flotas de naves de suministros, a su vez que interconecte los mercados del gigante sudamericano de Brasil con el gigante industrial de China. Pero no basta el puerto, hace falta conectividad. Una salida sería el desarrollo de una vía férrea que atraviese la frontera para conectar el Brasil, específicamente bienes agroindustriales y minerales. Una vía así reduciría la comunicación vial en muchas horas lo cual haría factible la hegemonía del puerto chino de Chancay. Sin embargo…

Chile, siempre Chile

El representante de Cancillería, Rolando Denegri, que a su salida de la mesa de trabajo sobre Chancay no quiso dar declaraciones, mencionó hoy en dicha mesa que recientemente se ha llevado a cabo un memorando de entendimiento entre la empresa pública brasileña Infra, y el instituto de planificación e investigación económica [sic] China State Way Group, esto el 7 de julio último. Estos estudios conjuntos son para evaluar la viabilidad de la conexión ferroviaria bioceánica de un puerto de Brasil con el de Chancay en Perú. Sin embargo también refirió del proyecto de un corredor bioceánico vial, que involucra el sur del Brasil, el Paraguay, el nor oeste argentino y que desemboca en cuatro puertos del norte chileno. Obviamente como salida para bienes agropecuarios como minerales. Aunque Denegri (que no se parece en nada a su prima), amortiguó los temores profetizando que esa ruta terminaría siendo de puertos de cabotaje que absorbería Chancay, la Historia común entre Perú y Chile nos dice lo contrario. Diego Portales el padre fundador de la política exterior chilena en el s. XIX dejó claro que el camino de Chile pasa necesariamente por ser hegemon portuario del pacífico sur americano. Esa posición la ganó Chile a través de un plebiscito armado por el que impuso Valparaíso frente al Callao en la guerra del salitre de 1879. A partir de ese momento Chile nació al mundo como potencia marítima e impulso el desarrollo de su nación.

El hecho de que esta posición se pierda ante el ascenso del puerto chino de Chancay, significaría una regresión de Chile a una situación de capitanía. Es decir , sería pasar a ser irrelevante en el concierto de las naciones. El hecho que se esté desarrollando una segunda via para suministros que pase por el matogrosso, jujuy , el Paraguay y desemboque en Arica o Antofagasta deja claro que Chile va luchar por no quedar al margen del comercio mundial. El pronóstico de puertos de cabotaje es una forma insultante de subestimar al gran pueblo chileno, es menospreciar su inteligencia y reducirlos a la resignación. El destino pasa necesariamente por ser puerta de Sudamérica occidental al Pacífico. Algo así como Constantinopla entre el comercio entre asia y europa o lo que fue Panamá en el siglo XX. Según mencionó Denegri, este proyecto del corredor bioceánico vial que no incluye a Perú, concluirá en 2026. Creer que los puertos de Chile se complementarían en subordinación a los de Perú sería no haber aprendido nada de la Historia del Perú y Chile. Literalmente estamos hablando de un competidor que se va a consolidar el próximo año. Mientras que en Chancay no hay infraestructura ni siquiera para cubrir agua y saneamiento de dicho distrito, peor aún en la red vial que comunica el puerto con un puente colapsado y el otro a punto de colapsar. El talón de Aquiles de Perú es su mala gestión, su falta de infraestructura, su tacañería en gasto público (los peruanos celebran trenes viejos teniendo el Perú dinero, reservas y crédito para comprar trenes de última generación), y lo más lamentable una diplomacia sin visión geopolítica, que se limita a informar y no a alertar.

El representante de ADEX, Juan Carlos León, presente en la mesa también refirió de una reunión en la embajada de Brasil donde un alto funcionario brasileño puso sobre la mesa un financiamiento de 10 mil millones [no específica en qué moneda] para proyectos en países de la región, pero indicó que no estaba contemplado el Perú.

El experto medioambiental Eduardo Calvo, refirió a su vez la política de sensibilidad ambiental del gobierno brasileño respecto a los trazos de las rutas de suministros interoceanicos. Puesto que la frontera Perú Brasil cuenta con varios parques nacionales así como territorios poblados de pueblos indígenas tanto del lado de Brasil como la del Perú, involucraría tener que analizar con cuidado no cualquier trazado, lo cual es algo todavía a verse. Como sea, pareciera que la ruta que sí se está llevando a la realidad es la que beneficia a los puertos norte de Chile al integrar regiones del sur brasileño, el Paraguay y el nor oeste argentino. Mientras tanto Chancay podría ser eclipsado ni siquiera por Valparaíso o San Antonio, sino por la estrella de Arica.

Opinión

El aporte intelectual de David Ausubel y la educación peruana

Lee la columna de Marisol Verónica Giordano Silva

Por Marisol Verónica Giordano Silva

David Ausubel (1918 – 2008), fue psicólogo y pedagogo neoyorquino (estadounidense), convirtiéndose en un referente del constructivismo, escuela que nos dice que el estudiante construye su propio conocimiento sobre la base de lo que va adquiriendo en el proceso de aprendizaje.

A este modelo teórico de Ausebel se le denomina teoría del aprendizaje significativo, mediante el cual el estudiante aprende gracias a la conexión de las informaciones nuevas, en medio de una estructura cognitiva, y conformado por el conjunto de conceptos e ideas de las que el estudiante dispone con anticipación.

El aporte de Ausubel tiene todavía mucho peso en el último medio siglo, quedando establecido entre los docentes, respecto de que la teoría del aprendizaje significativo, el planteamiento de un tipo de aprendizaje que se relaciona de forma no arbitraria y sustancial con la estructura cognitiva preexistente del estudiante; pero el aprendizaje significativo se producirá y tendrá sentido solo cuando se suman adecuadamente los conocimientos previos con los conocimientos nuevos de los niños o estudiantes.

Lo importante es garantizar una comprensión de los conocimientos porque así serán más duraderos y profundos. Es decir, en lugar de memorizar la información de forma aislada, el alumno relaciona la nueva información con lo que ya sabe, modificando y enriqueciendo su estructura cognitiva.

Por otro lado, en este aspecto teórico, cabe recordar que existen diferentes tipos de aprendizaje, como el asociativo, el emocional, experiencial, etc. No obstante, el aprendizaje significativo es el que concentra más ampliamente la dimensión cognitiva, la motivacional y la emocional. De ahí que se pueden identificar tres tipos de aprendizaje significativo: representacional (de representaciones), conceptual (de conceptos) y proposicional (de proposiciones).

Y fue el propio Ausubel quien acuñó para su teoría el concepto de “aprendizaje significativo”, porque desde el principio le llamó la atención el hecho de que el lenguaje no solo determina conceptos, sino que refleja las operaciones mentales implicadas en la adquisición de ideas abstractas y en los conocimientos de orden superior.

Así, el aporte de Ausubel supera el aprendizaje memorístico, donde los nuevos conocimientos solo se acumulan en la memoria del niño sin quedar vinculados a los viejos conocimientos, por lo que bajo el parámetro memorístico no se logra expandir el conocimiento real ni más profundo; y por tanto es menos significativo, es decir, más fácil de olvidar y muy superficial.

Podríamos profundizar más en esta teoría de Ausubel, pero la dejamos aquí, hasta una próxima entrega, sobre todo en aquellos aspectos que se vinculan a los tipos de aprendizaje significativo, que el propio Ausubel advirtió. En lo inmediato, y a modo se síntesis, su teoría ayuda al maestro para entender más el proceso de aprendizaje y colabora con el estudiante para que este continúe perfeccionando e incrementando los conocimientos que ya tiene y con mayor calidad, recordación, comprensión y profundidad, todo lo cual sin duda es un avance en la pedagogía pese al tiempo transcurrido desde que Ausubel lanzó su teoría el siglo pasado.

Por Juan José Sandoval

Me habían invitado a leer unos poemas a un bar de Barranco. Tenía la esperanza de vender un libro que cargo siempre en el morral, para volver a mi casa. Había un tío gordito ya pasado de copas que demostraba notorio entusiasmo en la lectura. Al terminar mi parte se me acercó y me dijo que quería ser escritor, como yo. “Así, pe, como tú. ¿Cuánto necesitas?”, me abordó el dipsómano.

Primero me dio ‘palta’, porque estábamos en Barranco y por ahí el pata era del palo de Pancho De Piérola y me quería tender una trampa. Pero me invitó unas chelas en su mesa y entré en confianza. Me dijo que era empresario y quería hacer un libro. “Tengo unas historias que ni te imaginas, habla: ¿cuánta plata necesitas?”, insistió.

Aproveché que tenía mi libro para sacarle el taxi de regreso y unos latones de cerveza para volver. Intercambiamos teléfonos y en los siguientes días mantuvimos contacto para aterrizar un posible proyecto de memorias literarias.

Pero una noche el amigo apareció en todos los noticieros, se había peleado con unos comensales en el restaurante de parrillas ‘El Charrúa’ de La Molina, y tras ser expulsado a la fuerza del local, volvió con su camioneta de alta gama y embistió la fachada del local, llevándose consigo a cuatro clientes que se mantenían sentados tras el altercado.

Detenido el futuro heredero de Bryce Echenique, y pasada la borrachera con diablos azules, el amigo lloró en la audiencia previa a su prisión preventiva de nueve meses. Tiempo suficiente, creo, para que inicie la mejor versión de sí mismo a través de la pluma canera. Al menos, mis servicios, siguen intactos para ti, amigo.

Una pena por el dueño del Charrúa, un uruguayo amigable a quien mi padre lo conoce desde que era mozo de otro restaurante de parrillas en San Isidro, donde era habitué en los ochentas. Por tal confianza se atrevía a llamarlo ‘rosquete’ delante de la clientela. “Aquí está ‘la dueña’ del local”, señalaba mi viejito frente a una audiencia avergonzada. Pero el maestrito jamás perdió la sonrisa ni la cordura. Incluso, a nosotros también nos botaron del local cuando no nos quisieron vender más vino. Ya mis hermanos saben que se me sube el trago y me pongo rebelde. Como nos invitaron a salir y no me dejaron ir al baño, meé la puerta del recinto bajo la consigna estrafalaria de “con los Sandoval, nadie se mete”.

Es duro, pero sobre todo doloroso, que te impacte la realidad de un carro de alta gama. Aunque los automóviles de segunda duelen igual. Eso habrá sentido el popular youtuber ‘Furrey’, a quien lo hicieron volar unos buenos metros en una avenida de La Victoria, donde pasaba con su scooter, ese vehículo centennial que es una amenaza para los viejitos de la tercera edad.

Para su mala suerte, además de las costillas rotas, el pulmón perforado y el reservado estado policontuso, ‘Furrey’ fue presa de los buitres que aprovecharon su situación para llevarse la mochila, con documentos y accesorios digitales, pues cuando ocurrió el accidente se dirigía al canal donde trabaja en el exitoso ‘Habla Good’.

Su equipo de trabajo en el programa ha mantenido la debida calma, sin embargo, en X, se ha podido compartir todo tipo de imágenes del hecho. Uno de sus compañeros, ‘Curwen’, incluso dio testimonio de lo complicado de estar en medio de la opinión pública cuando ocurre una tragedia familiar, su mamá fue atropellada y recibió todo tipo de comentarios en redes sociales. Como ha ocurrido con ‘Furrey’, a quien le han sacado en cara el haber ‘celebrado’ la muerte de Alberto Fujimori, por lo que dejan entrever que el atropello sufrido no es más que el pago a la pacha mama de su propio karma.

La familia tiene derecho a intimidad, aunque siempre habrá un periodista puñalero que determine la importancia pública de la desgracia ajena. “La gente tiene derecho a saber la verdad”, dirán algunos coleguitas inspirados en el personaje Faundez, de ‘Tinta Roja’.

Recuerdo que a mi abuelita Chabela también la atropellaron en la avenida Colonial, ahí comenzó su demencia. Entonces olvidó que fue madre pionera de la selva, cultora de Iquitos en Lima e inspiración para muchos emprendedores que provenían de Loreto.

Mi viejita cruza todos los días la avenida para comprar verduras. Yo trato de acompañarla, pero cuando no estoy me lleno de angustia. Cuando yo salía a la calle en mis veintes, ella se preocupaba porque me podía pasar algo en la calle. Ahora soy yo el que vive en paranoia de que algo le pueda pasar, que algún auto manejado por un subnormal con reggaetón a máximo volumen la pase por encima.

En los noventas, yo estudiaba para el examen de admisión un sábado por la noche. Mi mamá recibió una llamada y se comenzó a alistar de inmediato. “Tu hermano ha atropellado a alguien en el Callao y lo ha matado”, me dijo mientras se iba a la comisaría y daba inspiración inicial a lo que hoy es la historia principal de mi libro ‘Barrunto’.

Yo comencé a buscar en la guía telefónica los hospitales del Callao y di con mi hermano, me contó que una moto se le había cruzado en la Colonial y tenía que pasar dosaje etílico.

Por suerte, el motociclista salió disparado unos metros, pero fue a dar a un montículo de arena, de unos arreglos municipales que se realizaban en la pista. Por lo que no tuvo ninguna fractura. Para suerte nuestra, el vecino de mi fallecida abuela Chabela era oficial de la PNP y estaba destacado en esa dependencia policial, fue vital para validar el dosaje etílico de mi primo en reemplazo de mi hermano.

Superado el impase, la familia del motociclista se le quiso ir encima a mi viejita. Cosa que se pudo solucionar con el pago de las pastillas para el dolor. Eran otros tiempos, la moto todavía funcionaba y se podía acceder a la justicia previo pago en efectivo.

La Universidad de Bellas Artes vive uno de sus capítulos más oscuros. No por falta de creatividad, ni por crisis académica, sino por algo mucho más terrenal: la voracidad de un grupo de funcionarios que, desde dentro, buscarían desangrar sus arcas con el aval de resoluciones judiciales que bordean lo insólito y lo escandaloso.

La directora general, Eva López Miranda, junto a su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes afines, han demandado a la institución para obtener pagos que, en conjunto, superan los cinco millones de soles. Lo paradójico —y preocupante— es que estos beneficios millonarios se sustentan en normativas que exigen requisitos que la mayoría de los demandantes no cumplirían: títulos pedagógicos, pertenecer a regímenes laborales específicos y formación académica que simplemente no tienen. Algunos han llegado a obtener grados de bachiller sin tesis, por orden de jueces, con un simple título profesional a nombre de la Nación.

Estamos ante un caso en que la legalidad ha sido estirada hasta deformarse, dejando ver cómo se usa el aparato judicial para satisfacer intereses privados dentro de una institución pública. Peor aún: la directora es a la vez demandante y autoridad encargada de ejecutar los pagos. ¿Cómo no ver en ello un clarísimo conflicto de interés?

A esto se suma un manejo sospechoso del presupuesto. Mientras Bellas Artes apenas ejecuta el 30% de sus fondos anuales, se pretende liberar dinero para cumplir sentencias judiciales que benefician directamente a quienes hoy dirigen la institución. ¿Casualidad o estrategia deliberada para reservar fondos y cobrarlos luego vía demandas?

Lo más indignante es el silencio institucional. Ni el Ministerio de Educación se ha pronunciado, ni los involucrados han dado explicaciones claras. Una vez más, la impunidad se viste de expediente judicial, mientras los recursos que deberían mejorar talleres, infraestructura o programas académicos, terminarían alimentando cuentas personales.

¿Hasta cuándo se permitirá que instituciones públicas se conviertan en botines judiciales? Bellas Artes no solo necesita una reforma académica, sino una limpieza moral profunda. Porque donde debería florecer el arte, hoy crece las malas artes.

En medio del escándalo, el profesor Mauro Yrigoyen, ha comenzado a amenazar a sus propios colegas de Bellas Artes: «Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», señala el esposo de la directora Eva López.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo