Opinión

El Planeta de gato por liebre

Lee la columna de Gabriel Rimachi Sialer

Por Gabriel Rimachi Sialer

Con las colecciones de libros del diario El Comercio muchos lectores tuvimos nuestras primeras «bibliotecas» de literatura, como aquella de 2002, de Grandes Autores de la Literatura Latinoamericana, o la del 2003 que ofrecía a todos los Premios Nobel, (otro diario lanzó por aquellos años esa colección de Adobe donde descubrimos a Bellatin o Mempo Giardinelli, por ejemplo), en fin, colecciones que muchas veces hemos atesorado porque eran grandes títulos -buen criterio editorial- y porque llegaron a un precio bastante accesible. Había honestidad editorial en esas colecciones. Pero ¿Qué pasa cuando quieren venderle de contrabando a los lectores títulos que nada tienen que ver con lo que el diario ofrece?

El anuncio dice así: «La nueva colección de libros, llamada «Planeta lector 2″, lanzada por El Comercio en colaboración con Editorial Planeta, reunirá grandes clásicos de la literatura universal en 15 entregas hasta el 23 de mayo». Estupendo, piensa el lector mientras va sacando cuentas de cuánto invertirá en esa colección. Entonces el corazón se acelera y continúa leyendo:

«La colección consta de un total de 15 entregas que incluyen títulos fundamentales como “Cumbres Borrascosas”, “Mujercitas”, “El Principito”, “Lazarillo de Tormes”, “La Divina Comedia”, “Don Quijote de la Mancha”, “La Vida es Sueño”, “Edipo Rey”, “Hamlet”, “La Casa de Bernarda Alba”, “La Hora Final”, “Asesinato en el Expreso de Oriente”, “Cuentos de los Hermanos Grimm”, “Estación Final” y “La Máquina del Tiempo”. Estas obras, representadas por autores de la talla de Emily Brontë, Louisa May Alcott, Antoine de Saint-Exupéry, entre otros, son piezas clave en la literatura mundial». Y ahí, entonces, a uno se le tuerce la ceja.

¿»Estación final» de Carlos Paredes y «La hora final» de Hugo Coya son consideradas por los editores de Planeta como «piezas clave de la literatura mundial»? ¿Quién fue el pícaro criollo que quiso pasar de contrabando estos dos títulos? ¿A quién le encargaron armar esta colección de grandes clásicos de la literatura universal? El lector avisado -que no es tonto- siente que, de pronto, quien le estuvo ofreciendo estos títulos a toda velocidad no es un editor con criterio editorial, sino el mismísimo Marco Antonio, el de los telemercados, que mientras te vendía un molde para hacer empanadas te enchufaba también un foco ahorrador y de yapa un rayador de verduras, con perejil incluido.

En tiempos donde hay gente que cree que la Tierra es plana o que Venezuela no es una dictadura, ofrecerles este tipo de productos bajo un rótulo engañoso alimenta aún más su confusión y resulta casi perverso: está bien ganar dinero, pero no a costa de la ignorancia de las personas y, peor aún, de los nuevos lectores o lectores en formación, en un país donde se hacen enormes esfuerzo desde muchos frentes por acercar el libro a nuevos lectores.

Opinión

Liderazgo: Ricardo Belmont en Perú y ayer Miguel Ángel Cornejo en México

Lee la columna de Rafael Romero

Por Rafael Romero

En medio de un mundo generalmente apático, indiferente y mezquino, donde muchos quieren “servirse sin servir”, aparecen algunos idealistas y soñadores que se resisten al “status quo”, que buscan la transformación de miles o millones de seres humanos como premisa para el cambio social y la innovación.

Por fortuna, Perú tiene todavía vivo a un ciudadano, Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, que práctica el arte de la contradicción, de la dialéctica y la conversación mayéutica para llegar al fondo del alma y la verdad, para preguntarse dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la base de una filosofía de vida que incluye y engloba a la filosofía política.

En el hermano país latinoamericano de México, en el campo formativo del liderazgo, apareció un Miguel Ángel Cornejo con más de 3,000 charlas dictadas, fallecido en agosto del 2015, a la edad de los 69 años, curiosamente contemporáneo de Ricardo Belmont, peruano que en la fecha tiene 79 años, pero quien, al menos desde la fundación de “Habla el Pueblo”, el 18 de enero de 1973, sin contar sus otros programas de radio y televisión, dirigió más de 30,000 mensajes al público, destacando sus contenidos para el alma, para la superación personal, y ahí está su libro, titulado “Pastillas para levantar la moral”,

De manera que, en el plano de las conferencias, como vehículo para llegar a la mente y el espíritu de las personas, hay dos latinoamericanos con convicciones y amor por el prójimo. Uno de ellos es el peruano Ricardo Belmont, con su bíblico segundo nombre de Pablo (Saulo), quien desde muy joven o adolescente, allá por los años cincuenta del siglo pasado, bebió del carácter de su padre, Augusto Belmont Bar, y de sus radios y televisora, aunque mucho antes ya tenía su destino comprometido con los apotegmas filosóficos, con los pensamientos y las frases célebres de los sabios plasmados por su abuelo Alejandro Belmont Marquesado en el libro “Máximas y mínimas”.

Dicho sea de paso, el abuelo de Ricardo es el sobrino tataranieto del Mariscal Ramón Castilla y Marquesado, expresidente y estadista del Perú.

Pues bien, esta columna rinde homenaje póstumo a la vida y obra de Miguel Ángel Cornejo en su tarea formadora de muchas generaciones en matera de capacitación y motivación. Pero, también resulta muy significativo saludar y reconocer la biografía de un peruano vivo, como RBC, que a su estilo y según su espacio-tiempo continúa con la formación de lideres, a través de sus programas periodísticos, de sus editoriales y conferencias radiales o televisivas, especialmente con su más reciente radio digital, sobreponiéndose al ataque y el despojo del que ha sido objeto por gente joven ambiciosa, codiciosa y avara.

En Perú, la mentoría de Ricardo Belmont, egresado de la Universidad de Lima, exdirectivo del CADE, promotor de la Teletón; y ayer de Miguel Ángel Cornejo, desde México, resulta hoy interesante estudiarla y destacar el legado que encierran mediante sus libros, los programas de TV y los editoriales entre los más jóvenes, entre los estudiantes, los adolescentes y el público en general, en materia de liderazgo, carácter, valores morales, lucha contra la adversidad y estoicismo.

Lamentablemente, suele decirse que “el enemigo de un peruano es otro peruano”, y también sabemos, desde tiempos antiguos, que “nadie es profeta en su tierra”.

Sin embargo, nada de eso detendrá la grandeza de la creación, del optimismo por la vida, de la mentalidad ganadora y la llegada de nuevos lideres que hagan grande al Perú y México, cuando no al mundo entero, más allá del vacío existencial y de los vicios materialistas o consumistas que se engullen a millones de personas a diario, pues el futuro pertenece a los innovadores, a los idealistas y guerreros que se esfuerzan por construir una sociedad superior y mejores naciones, pues el éxito de una persona o grupo humano es la actitud y su elevado propósito.

Gracias por llegar hasta aquí, comparte este artículo.

Por: Maruja Valcárcel

¿Por qué esta visión de un mar inmenso y azul? Fácil, porque es lo primero que me quedó en la retina cuando vi en la pantalla del televisor (que evito mientras puedo…) una verdadera costra azul sobre la ciudad, en el centro de Lima, en plena avenida Abancay, frente, nada menos que al Palacio Legislativo, el reino nuevo de las nuevas energías iconoclastas.

O sea, —todo pasa para que nada pase—. Se moriría de risa el Conde de Montelusa, autor de El Gatopardo, sancta sanctorum de quienes estudian ciencias políticas. Bien, salgamos de la Academia que viene teniendo cada vez menos credibilidad, porque una izquierda que no cree ni en sí misma la está desprestigiando para llorar a gritos.

Y regresemos a la Avenida Abancay, que conforme iba pasando la tarde se iba tiñendo de un cierto color acaramelado, porque Lima es mujer y es caprichosa; de manera que cuando tenía que haber sido terriblemente gris y con garúa tormentosa era medio aterciopelada por un sol extraño y engreído.

El caso es que el televisor me mostraba además de cientos, quizás luego miles de supuestos mineros con nuevecitos y relucientes cascos azules, amén de ropas bien abrigadas, botas fuertes, abrigadoras tiendecitas para pasar la noche, sillitas de plástico por si alguna señora mayor (que fueron también, a pesar de que no habían pisado en su vida una mina) se cansaba, inmensas ollas de acero inoxidable bajando de camiones procedentes de la periferia de la ciudad, donde se fabrican de mejor calidad, y listas para emplearse cuando decidan quedarse por un tiempito, para preparar lo que llaman ‘ollas comunes’.

Y así, no mencionaré lo que pregonaban los dirigentes con sus altoparlantes, ni lo que decían en las televisoras los reporteros, porque nada es verdad. Nada.

Se trata del “Oro”, así, en mayúsculas. Todo vale, no es la primera vez que hay una fiebre del oro, es más de lo que se pueda imaginar. Es decir, la primera vez que un hombre que sólo ha visto su campo y sus ovejas, tiene un problema para vender lo poquísimo que produce, simplemente porque el sistema está hecho para eso, para que no crezca, ni desarrolle. Y por ahí le dicen que podrá ser rico, que el oro está en la tierra, en la ribera de los ríos y que podría tener el mundo en sus manos, aunque él no entienda qué significa el mundo, pues se lanzará a ello, romperá los cerros y horadará la tierra a la que antes llamaba Mamapacha…

Así será, y así harán de sus manos—que producían alimentos—herramientas que horadarán la bendita tierra y seguirán febrilmente rompiendo todo para tener, aunque sea un pedacito de oro. Mientras tanto, su familia lo echará de menos. Y el sistema pérfido creado y manejado desde el Congreso y el Ejecutivo festejará. Quizás la vida les dé un tiempo para que entiendan de qué se trata. ¡Los abrazo!

En verdad… ¿Van a seguir lo que les dicen y mandan estos seres extraños que habitan el Palacio Legislativo y nuestra inconmensurable presidenta?

Opinión

Ama a tu perro como a ti mismo

No hay ser más fiel, más leal, ni amor más puro que el de un compañero como él.

No cabe duda de que el tiempo no pasa en vano. En el Perú de hace algunas décadas, los perros eran vistos como simples animales utilitarios. En los campos, cuidaban sembríos y pastaban ganado. Eran centinelas silenciosos, guardianes que velaban bajo la luna, atentos al ladrido del peligro, a los pasos del abigeo.

En las ciudades, la historia era otra. Las calles de Lima estaban pobladas por jaurías errantes, perros sin nombre a los que se les decía “chuscos”, y que vivían entre la indiferencia y la hostilidad. De vez en cuando, la temida “perrera” —ese oscuro Centro Antirrábico de Chacra Ríos— irrumpía con violencia, atrapando cuanto perro callejero encontraba a su paso. A veces, en su caza ciega, incluso se llevaban a los que sí tenían hogar. El dueño entonces corría, desesperado, con menos de 24 horas para rescatar a su compañero antes del sacrificio.

Era otra época. Las veterinarias eran escasas, y los perros parecían inmunes a casi todo. No se les amaba como hoy. Eran parte del paisaje, tal vez un complemento del hogar, pero pocas veces considerados familia. Las leyes los trataban con frialdad: agredir o matar a un perro apenas era una falta, un acto sin consecuencias reales.

Hoy, por suerte, el amor ha evolucionado. La justicia también. Quien maltrata a un perro puede ir a prisión. Quien lo adopta, lo cuida como a un hijo: vacunas, alimento especial, visitas al veterinario. Veterinarias hay por todos lados, aunque algunos han hecho de su vocación un negocio sin alma, recetando tratamientos innecesarios, lucrando con el dolor.

A pesar de eso, algo ha cambiado para bien: más gente los ama, los comprende, los abraza. Ya no son “mascotas”, ahora muchos los llaman “hijos”. Y eso, para ellos, lo es todo. Porque los perros sienten alegría, tristeza, miedo, ansiedad… y un amor sin condiciones.

Mientras escribo esto, pienso en Picasso, mi eterno amigo. Estoy seguro de que me espera, tranquilo, más allá del arco iris. Y cuando llegue el día, correrá hacia mí, moviendo la cola, como siempre lo hizo.

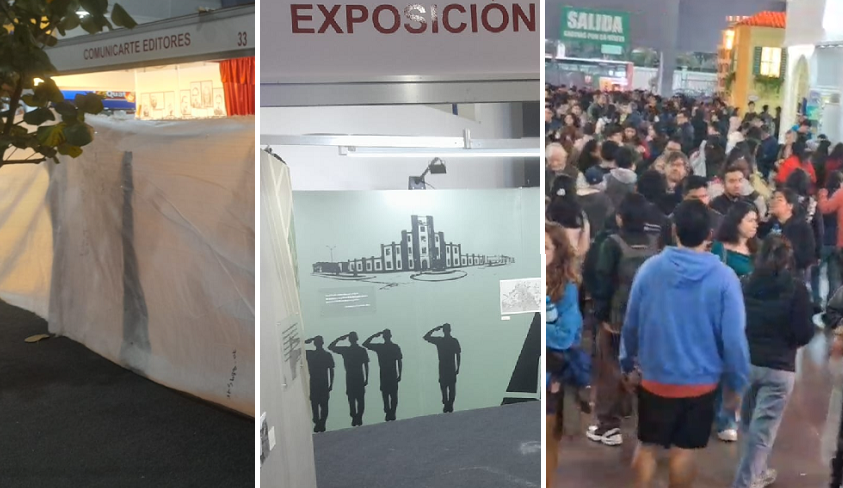

Recorriendo la Feria Internacional del Libro de Lima el fin de semana, pude observar algunos cambios que se hacen más notorios año a año. El principal y más preocupante para los lectores es que los libros van perdiendo espacio. Años anteriores y sobre todo en esta edición, vemos stands dedicados a la venta de ropa, cuadros, juegos u otras chucherías que no forman parte del ecosistema de los libros.

En ese espíritu utilitario y superficial, los escritores han comenzado a ceder el lugar que durante décadas les perteneció. Hoy se los ve desplazados por youtubers, tiktokers y celebridades de las redes sociales cuya única obra publicada suele ser una biografía prematura, escrita al calor de algún escándalo o viralidad digital. Se trata de personajes que poco o nada entienden del oficio literario, pero que, a cambio, garantizan algo que la Cámara Peruana del Libro parece valorar más que la calidad: público.

Es decir, la FIL, económicamente hablando, ya no se preocupa por los escritores y el sector editorial nacional; ahora la FIL funciona como espacio de espectáculo donde se vende de todo. Este giro no es gratuito ni inocente. Responde, en parte, a una transformación profunda en los hábitos de consumo cultural. El libro físico ha sido arrinconado por pantallas y formatos efímeros. A esto hay que agregar que los precios de los libros no son de feria, ya que la gran mayoría de ellos incluso los encuentras igual o a menor precio en internet. Entonces, ¿para qué pagar 10 soles por ingresar a la FIL?

Tal vez pagamos eso por costumbre, o porque quizá la FIL aún sigue siendo una excusa nostálgica para reencontrarnos con amigos y con algunos escritores. A pesar de que vivimos en tiempos tecnológicos, esta edición de la FIL continúa postergando nuevas propuestas digitales para los nuevos lectores.

Italia, país invitado, ha pasado desapercibida. Su presencia parece más una obligación diplomática que un homenaje cultural. Algunos cierran incluso antes de las siete de la noche, como el stand de Comunicarte Editores, y otros —como el de la Casa de la Literatura— ofrecen muestras que parecen concebidas por amateurs sin más criterio que el de rellenar espacio.

Lo único que salva esta feria es la presencia de las editoriales independientes como Trazo, que nos dan a conocer la buena literatura regional.

Opinión

La mujer de la arena (Suna no Onna, 1964), de Hiroshi Teshigahara

Lee la columna de Rodolfo Acevedo

La arena. La arena lo abarca todo en esta película, forma el paisaje de las dunas playeras, lo rehace constantemente, avanzando sobre el terreno y transportándose con el viento. Construye breves figuras a su paso, irrumpe en las viviendas, en las cosas y en los cuerpos. (En primeros planos y en planos detalle, aparece pegada a la piel de los protagonistas, como una presencia incómoda, que poco a poco parece hacerlos parte de su universo desértico, integrándolos o digiriéndolos).

La arena es el hábitat natural del tipo de insectos que el profesor y entomólogo aficionado (Niki Junpei), busca con tanto ahínco. Y es el lugar en donde vive la mujer. Ella es viuda y trabaja diariamente para impedir que su casa sea devorada por las dunas. Al mismo tiempo, trabaja también para los pobladores que venden esas partículas desagregadas de rocas, como material adulterado para la construcción. A cambio, ellos le proveen de algunos víveres, herramientas y agua. (La arena mueve una economía que explota a la mujer y a sus cautivos).

La arena corroe, pudre las cosas, le dice ella al profesor, cuando él aún no se ha dado cuenta de la trampa. (El hospedaje que le garantizan por una noche, será su prisión de por vida).

La arena según Teshigahara (Tokio, Japón, 1927 – 2001), no solo es el elemento constructor y dominante en el filme, es un organismo que dificulta las labores y existencias de los personajes, poniéndolos a prueba, mostrando lo pequeños que son, frente al enorme y aislado desierto costero. Por ello, la dureza de su entorno provoca cambios y descubrimientos, muy a su pesar, en los seres que la habitan, como nuevos sentidos de vida.

El profesor. Su andar concentrado por las dunas, buscando insectos, muestra a un tipo libre de “ataduras”, seguro de sí y confiado. Después lo vemos descansado en un bote abandonado en la arena, repasando mentalmente, en una especie de ensoñación, todas las “obligaciones” de su vida citadina. Su pensar desliza una crítica burlona a la falsa sensación de seguridad moderna (en el Japón de la época), y a la vez, a su relación sentimental. (Una mujer aparece, una imagen sobreimpresa, otra evocación. Quizás se trate de su pareja).

Sorprendido por los pobladores, el profesor se mostrará instruido y condescendiente. Las diferencias entre él y los demás (socioeconómicas, geográficas), lo hacen actuar con desdén y sentido de superioridad, aunque al mismo tiempo aparece ingenuo y oportunista. (El profesor, además, ansía trascender, aburrido de su rutina en la capital, cree que el descubrimiento de una nueva especie de escarabajo lo sacará de su monótona y anónima existencia).

Su conducta con la viuda será recelosa y menospreciativa, al inicio. Luego pasará por la atracción sexual, el engaño y la agresión (el intento de violación, alentado por los pobladores-espectadores), hasta terminar en una convivencia sosegada, después de sus frustrados intentos de escape. Extrañamente, es en ese momento de “derrota”, cuando se esfuerza por mejorar la relación con ella. La viuda cae enferma, y uno de los pobladores -un veterinario-, atribuye la causa a un embarazo extrauterino. En soledad, el profesor encuentra un modo de filtrar agua limpia de la arena, y decide posponer su escapatoria para algún futuro impreciso, primero compartirá su invento con los demás. En la última secuencia de la película, un comunicado de las autoridades declara muerto al profesor Junpei, después de haber estado siete años desaparecido.

La mujer. Entregada a la tarea incesante de sacar arena y recolectarla, la viuda sirve a los intereses de su pueblo. No sabemos cómo ha llegado a ese “acuerdo”, o si ha sido una imposición, pero ella no lo cuestiona, lo toma tan igual como las desgracias personales (la muerte de su esposo e hija), o los movimientos de la arena, circunstancias a las que simplemente debe acostumbrarse. Su compromiso con la comunidad, excluye cualquier dilema ético o legal (el secuestro). Pero ella no comparte una situación igualitaria con el resto de pobladores. Vive en el fondo de un hoyo en las dunas, del cual no es posible salir o entrar sino es a través de una escalera que solo la maneja un grupo de hombres. Víveres y otros elementos necesarios, le son llevados a la viuda, solo cuando se han cumplido con las cuotas de arena húmeda.

La película parece sugerir un conflicto entre el individuo y lo colectivo, pero su propuesta es algo más compleja. Subyace en su narrativa la experiencia de la crisis del ser humano atrapado en estructuras que no le permiten realizarse, o que lo cosifican, y obliteran su valor como persona autónoma. Unas voluntades y una naturaleza, se imponen a los dos personajes principales. Los convencen o se resignan, a distintos tiempos (ella ya lo estaba, él lo hará de a pocos). El valor del trabajo arduo, encubre así una situación de explotación y de casi esclavitud; mientras que la “inventiva” y los conocimientos, pretenden rescatar algo de una individualidad sojuzgada. En el medio, el encuentro entre estas figuras alienadas (él y ella), provoca conductas irreflexivas, contradictorias, a pesar de las iniciales desconfianzas. La atracción sexual surge de pronto. Una especie de liberación momentánea –filmada con cuidado y belleza-, cargada de angustia, que no parece generar un sentimiento más duradero. (La cámara también compone planos donde las dunas se convierten en el cuerpo de la mujer o viceversa, superponiéndose, como si todo formara parte de un escenario sensual, que a la vez, resulta un lugar sofocante, inhóspito, e inquietante).

Opinión

La broma infinita: tren de Aragua y el transporte de primer mundo

Lee la columna de Juan José Sandoval

Por Juan José Sandoval

Uno de los viajes que marcaron mi vida fue con mi papá, un tour Cusco, Puno y Arequipa en una semana. En el ombligo del mundo conocimos todo, fue deslumbrante y conocimos la gran maravilla del mundo, a la cual llegamos en un tren. Y de Cusco tomamos otro tren hasta Puno, en un viaje que duró más de diez horas en plena luz del día, viendo paisajes que curtieron mi sensibilidad de peruano.

Por eso me entusiasma que haya trenes de transporte público en Perú. He recibido colegas de Chile y Argentina que me han felicitado por lo bien que se le ve a Lima, con su tren eléctrico y su metropolitano. Son avances, pero en Colombia el Transmilenio nos lleva buena ventaja, como también el tren y el metro de Santiago. Otra cosa que ilusiona al peruano es el discurso de quien trae los trenes donados de EE.UU., que ningunea los expedientes técnicos que impiden el desarrollo chicha que históricamente nos representa. Basta caminar por Huancayo, por Gamarra o la región Cajamarca. Nuestro crecimiento ha sido al margen de todo expediente técnico.

Entonces saltan los especialistas que hacen los expedientes técnicos, una legión de profesionales que, al escuchar el amenazante mensaje del candidato de los trenes, se ponen alertas porque se juegan las lentejas, cuyo simbolismo es una ironía, porque los contratos de expedientes técnicos, de pre factibilidad, factibilidad, ejecución y mantenimiento, están plagados de serios cuestionamientos y corrupción. Me consta haber visto obras de gran magnitud que se triplicaron en inversiones a través de adendas fraudulentas.

Yo viajo en transporte público, hace poco estuve usando el transporte público del primer mundo, como ofrece el candidato. Estaba en el Gran Ducado de Luxemburgo con mis amigos artistas yendo a otro pueblo de la Unión Europea. A saber, Luxemburgo es el primer país per cápita y tiene el mejor transporte del mundo, que por cierto es gratuito. Hay un sistema de buses eléctricos y trenes que conectan con los países vecinos. Sin pagar un mango. Podías viajar en vagones de primera, modernos, donde confluían no solo ciudadanos del ducado sino también africanos, árabes, judíos, gais, transexuales, yonquis o monjas católicas. El transporte no se termina de llenar en horas punta. Claro, el país más rico del mundo debe tener muy pocos habitantes sin automóvil.

Pero no todo es maravilla entre los crudos. La ola delincuencial proveniente de Venezuela, patentada bajo el nombre de ‘Tren de Aragua’, se ha empoderado en el imaginario colectivo de tres continentes. Por eso, la administración migratoria luxemburguesa ha puesto el ojo en los migrantes de Sudamérica.

Ante la costumbre de vivir con temor por aquel barbudo que viaja en tren y podría tener su cuerpo forrado de dinamita en nombre de Alá. Se ha pasado al pánico hacia aparentes mochileros con acento tropical que te pueden cobrar el derecho de seguir con vida.

En Perú, la invasión llanera se siente en los semáforos, con la proliferación anárquica de motociclistas que se confunden entre sicarios y repartidores de comida. En cualquier parte del centro histórico de Lima te pueden jalar el celular sin que uno se dé cuenta. Si es que no se cae en desgracia de ser pepeado. O secuestrado, descuartizado. Desaparecido o canibalizado. Costumbres delincuenciales que no eran comunes en nuestro país, que hasta para choros carecimos siempre de actitud.

Ojalá que los trenes donados no se oxiden sin ser usados, o esperar a que el candidato que los trajo gane las elecciones del 2026 para que prosiga esa gestión. Lamentablemente tiene pocas probabilidades de llegar a Palacio de Gobierno por el poco conocimiento que ha tenido del funcionamiento de los medios de comunicación, lo cual lleva a que en su nube de palabras los términos que lideran el uso de su discurso están ‘porquerías’, ‘caviares’, ‘Gorriti’, ‘mermeleros’. Es un monotema que saca de quicio a cualquier parroquiano de Las Cucardas. O sea, está bien que el hombre sea casto y celestial. Otra cosa es ser un cojudo. Una buena paja le podría solucionar esa limitación léxica, y comenzar a dialogar con los que podrían hacerlo perder el juicio y las elecciones.

Hace poco se hizo la marcha del orgullo gay, yo viajaba en combi informal por Javier Prado y pasamos por la Arequipa, se subieron un par de ‘gorditos’ efusivos que justo se sentaron frente a mí y se pusieron a besar, no si antes medir que yo estaba viéndolos, no por atracción, pero sí porque me llamó la atención que estén de la mano entrelazados como enamorados. Si fueran una pareja heterosexual también sería incómodo que hagan su show interlingüístico. Igual no puse mayor interés, yo he estado en Luxemburgo y he visto parejas de tíos como los del grupo Erasure de los 90s, con uñas pintadas y pantis, con toda la seriedad del caso y no tienen que estar todos acaramelados en el transporte público. Tal vez, pensé, la marcha del orgullo los había envalentonado y querían provocar (guarda ahí ¿?) algún incidente para sembrar una narrativa, como que no pude soportar verlos darse un beso apasionado con lengua y les lancé un mochilazo, terminando en la comisaría y de paso en algún noticiero, cagado y acusado de facho.

Intuí la jugada y grité ¡baja en la esquina!, sentí que zafé, pero cualquier fanático de la política podía haber caído ese día. Como cayó el periodista en el bar La Noche de Barranco.

In fraganti también cayó César Iván Araujo Córdoba, sin mayor información sobre su persona, ninguna vinculación política ni aparente estado vulnerable de salud mental, fue encontrado borracho y vestido de mujer en un colegio privado miraflorino mientras se realizaba una actividad de fiestas patrias. Al ser descubierto, los padres de familia pensaron lo peor y lo agarraron a patadas, no es para menos, podría tratarse de un depravado. Pero fue liberado cuatro horas después. Y el Perú siguió su camino al desarrollo. La política de derecha tiene derecho a sembrar sus narrativas tal como lo hace la política de izquierda. Están empatados.

Escribo mirando el papel digital blanco de mi laptop, frente a una ventana que —gracias a sus lunas polarizadas— me permite ver, como un gato de Schrödinger, dos instantes: el frontis de la casa del frente, bajo el cielo invernal y lila; y una pared blanca del cuarto donde, repito, agoto mis palabras.

Aquí, en Seremsa, escribí poemas, novelas, mi primera obra de teatro a los 14 años, como tarea escolar.

Escribir es una acción inexplicable, es decir, que no tiene otro fin que seguir autoafirmándose en su propio verbo. A veces, de palabra en palabra, sorbo un poco de mi brebaje de hierbas para mitigar una tos inevitable y pienso en la escritura —la pasión detrás (o delante) de la escritura—, y si mi gripe puede contagiar a mis lectores. Para Juan José Saer (2005), un escritor no se definía por salir a marchar a las calles, sino por ese deseo de escribir.

En ese sentido, afirmo que escribo porque sí, inevitablemente. Por ese viejo y renovado conjuro de observar mi mente en palabras. Entonces imagino a tantos escritores diseminados por el planeta: Murakami acaba de pensar una nueva novela, Karl Ove Knausgard una nueva trilogía sobre cualquier tema o Ko Un siente la renovada inquietud de crear un nuevo poema.

No solo estoy en mi barrio, sino en mi ciudad, Lima, a la que le debo el caos y la urgencia de mis primeros versos. Creo que hay poesía en la ciudad: su propio lenguaje florece entre versos y prosas.

La literatura es creación de las ciudades. Lima, con sus miserias, no pudo apagar el corazón de tantos creadores que, sorteando la marginalidad, ampliaron las páginas de la literatura nacional. La ciudad crea los oficios. En la ciudad se roba, se trafica, se asesina, se negocia, se muere y también se escribe.

En el fondo, somos sinécdoques de nuestras ciudades: una parte del todo de un mosaico de símbolos vastísimos (Joyce, Marechal, Dos Passos, Vargas Llosa, Kaufman). La noche se impone y yo sigo aquí articulando estrellas en el cielo del papel virtual de Lima. Sigo aquí, todavía.

Opinión

Lima no es un basurero, menos un Chiquero: La indignante farsa de los trenes chatarra de Porky

Lee la columna de Jorge Paredes Terry

Por: Jorge Paredes Terry

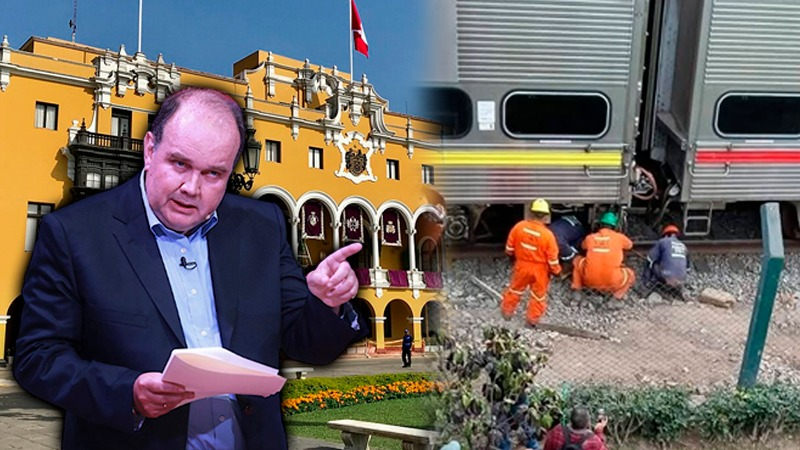

El escándalo no puede ser más evidente. Mientras el mundo avanza hacia sistemas de transporte limpios y eficientes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, insiste en hundir a la ciudad en un proyecto obsoleto, contaminante y financieramente sospechoso.

La llamada «donación» de trenes diésel de más 40 años de antigüedad, procedentes de Estados Unidos, no es un gesto de cooperación internacional, sino un negocio opaco que ya ha costado millones de dólares a los limeños y que amenaza con convertirse en un elefante blanco de proporciones catastróficas.

Desde el principio, este proyecto ha estado plagado de mentiras. López Aliaga lo vendió como una solución rápida y económica, pero la realidad es que la Municipalidad de Lima ya ha desembolsado 24.5 millones de dólares en traslados, seguros y reparaciones dudosas. Peor aún, investigaciones revelan que se pagaron 800 millones de soles en seguros por estos trenes, una cifra tan absurda que la SUNAT y la Contraloría ya han puesto la lupa sobre el caso. ¿Por qué tanto dinero por vagones que, según imágenes difundidas, lucen oxidados, vandalizados y en pésimo estado? Incluso Ferrovías Central Andina, la operadora del ferrocarril central, ha rechazado usar la mayoría de estas unidades por considerarlas inseguras.

Pero el problema no es solo el dinero. Es el retroceso tecnológico y ambiental que representa. Mientras ciudades como San Francisco y Los Ángeles eliminan sus trenes diésel por su alto impacto ecológico, Lima los importa como si fueran una maravilla. El senador californiano Scott Wiener ha denunciado que esto no es más que un intento de «exportar contaminación» a países con regulaciones más laxas. Y tiene razón: estos trenes no cumplen estándares modernos de emisiones, no tienen homologación técnica en Perú y, para colmo, las vías del Ferrocarril Central están en un estado deplorable, sin señalización ni sistemas de seguridad básicos.

A pesar de todo, López Aliaga sigue adelante con su espectáculo. Hace unos días, en una entrevista, admitió que los vagones aún no reciben mantenimiento, contradiciendo sus propias promesas de que estaban «listos para operar». Su exhibición en el Parque La Muralla fue pura propaganda: los trenes no tienen permiso para circular, el MTC no avala el proyecto y la supuesta «marcha blanca» se ha postergado indefinidamente. ¿Cuántas veces cambiaremos la fecha de inauguración antes de admitir que esto es un fracaso?

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿quién gana con este despropósito? López Aliaga, accionista de PeruRail, tiene claros intereses en el negocio ferroviario. ¿Es casualidad que este proyecto beneficie más a sus conexiones empresariales que a los limeños? Los contratos han sido opacos, los sobreprecios escandalosos y el dinero público se malgasta en tecnología desechada en lugar de invertirse en soluciones reales, como la expansión del Metro o buses eléctricos.

Lima merece algo mejor que ser el vertedero de trenes que ya nadie quiere. Este proyecto es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y un peligro para el medio ambiente y las finanzas públicas. López Aliaga debe rendir cuentas. Los limeños no podemos permitir que nuestra ciudad sea tratada como un basurero. ¡Basta de mentiras, basta de negociados! Exijamos transparencia y soluciones que realmente beneficien a Lima.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo