Actualidad

EL PISCO Y EL PERÚ

Toda idea respecto de la brusca relación establecida entre nuestro país y Chile está, generalmente, a un paso del exacerbamiento y la violencia. Por ello, hay que ser equilibrados y prudentes al problematizar toda circunstancia que vincule a estos dos países de historia tan trágica como terrible.

En particular, la reciente trama del Concurso de Bruselas sólo define, una vez más, el empecinamiento chileno de apoderarse de cada gesto o detalle en el que el Perú le lleva una cierta ventaja.

Sin embargo, siendo que el concurso se realizará en Chile y siendo que en dicho país existe una Ley de Denominación de Origen parece claro, jurídicamente, que no puede ingresar producto alguno con el nombre “pisco” si no se ha producido en las regiones de Atacama y Coquimbo, III y IV Región respectivamente, sin riesgo de lesionar la normatividad interna del país sureño. Es decir, dado que nosotros tenemos una ley con un contenido tan o más discutible, por razones que expondré en líneas posteriores, cabe preguntarnos ¿si fuéramos organizadores del Concurso de Bruselas y en atención a nuestra normatividad interna, seriamos capaces de denegar el acceso del “pisco” chileno a la competencia bajo esa “denominación”? La respuesta obvia es que no, aunque todo puede esperarse de los sempiternos entreguistas que rigen ciertas esferas de poder en el país para desgracia del país, por supuesto.

Pese a lo descrito, la normatividad internacional debería haber zanjado este problema ya hace tiempo pero tenemos tantos pendientes con el tumultuoso vecino que este acto malicioso, es decir, el hecho de que Chile haya procurado la organización del Concurso de Bruselas a fin de obtener un crédito internacional, que asumirán, sin duda, como un antecedente en cualquier contienda futura respecto de la aceptación de que el pisco –“peruano”- sea considerado un mero aguardiente de uva, acto lamentablemente consentido por diversos productores pisqueros nacionales, no se debe solo a la malicia chilena sino , sobre todo, a la desidia peruana.

No sorprende la voracidad del capitalista y la falta de peruanidad de ciertos sectores de nuestra sociedad, de la cual estos productores pisqueros son parte integral, y podríamos enumerar decenas de actos tan o más repudiables que esta declinación pisquera como cierta lectura poética en el monitor Huáscar hace una década, pero eso sería distender demasiado el patetismo inherente a tan baja categoría, a tan deplorable ocasión. Por ello, lo que corresponde enfocar es el problema de la denominación de origen desde adentro es decir desde la representación que se tiene de ella en el territorio nacional y puesto que, internacionalmente, ya se ha consentido el compartir la denominación con Chile no es deseable que se siga monopolizando el territorio pisquero nacional sólo a los valles del sur peruano.

- El Pisco y el Perú, en busca de una unidad-identidad postergada demasiado tiempo.

En principio, la Ley de Denominación de Origen del Pisco, en nuestro territorio, favorece sin fundamentos sólo a las regiones sureñas impidiendo el asentamiento y dispersión de la noble tradición pisquera en el ámbito de todo el territorio nacional, sobre todo en el aspecto concerniente a su producción. Se desconoce, así, la rica historia pisquera de departamentos como Ancash y Lambayeque donde se hallan los piscos más antiguos del país siendo emblema de lo descrito el célebre pisco “Motocachi “que ha sido elogiado por toda clase de individuos aficionados a beber los mejores licores del mundo. De hecho, es fama que Hemingway hizo de este licor su preferido durante su persecución de los mayores merlines del mundo en el mar del norte peruano, y que incluso ha sido mencionado en obras literarias señeras de nuestra tradición literaria como es el caso de las obras de Ricardo Palma y de Mario Vargas Llosa.

2.

¿La denominación de origen del Pisco tal cual está diseñada en este momento, es decir, siendo exclusiva de los departamentos sureños, beneficia al Perú?

De ningún modo. De hecho, el pisco debería honrar con su denominación a todos los aguardientes de uva producidos en nuestro territorio nacional que cumplan con la norma técnica establecida, es decir, con los estándares de calidad exigidos por la ley y por la tradición, sin distinción de departamentos ni regiones.

3.

EL PISCO ES PERUANO – De todo el Perú – No sólo de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en Tacna.

Los productores vitivinícolas del norte deberían exigir al gobierno que peruanice absolutamente el PISCO ya que varios de los mejores piscos del Perú se producen en el norte.

La industria del pisco se beneficiaría enormemente si se ampliara la zona de producción habilitada para registrar sus productos con la denominación “pisco”. De esta forma, aumentaría la producción y la siempre deseable internacionalización, hechos todos que beneficiarían a las distintas zonas del país donde se producen excelentes calidades de uva y sus derivados.

Siempre y cuando seamos exhaustivamente escrupulosos en verificar que los estándares de calidad de las bebidas que sean denominadas como pisco cumplan con todos los requerimientos que la tradición exige, esta medida no podrá traer sino satisfacciones al pueblo peruano.

Como consecuencia de ello, produciríamos más pisco y haríamos frente con suficiencia, volumen y calidad de producción a los distintos alcoholes que se venden en el mundo impunemente bajo la denominación pisco.

El hecho de robustecer la identidad nacional de esta bebida ampliando el ámbito que actualmente tipifica la ley daría muchos créditos a la idea de negar internacionalmente el uso de nuestra palabra a aguardientes como el chileno, llevando de esta manera a garantizar la solidez y permanencia de nuestra bebida nacional en todo el imaginario internacional.

4.

La denominación de origen del pisco en los hechos sólo sirve para envanecer a los productores de las regiones del sur- muchos de ellos, participes de la vergonzante declinación en defensa del nombre de nuestro licor de bandera- porque no sólo impide la libertad de comercio de los productores norteños sino que no se impide en modo alguno la comercialización del mal llamado pisco chileno a nivel internacional, bebida que ningún conocedor llamaría por ese nombre ya que incluye hasta agua y azúcares, luego de que se haya destilado el precioso mosto.

Por ejemplo, el Gobierno Regional de La Libertad en un acto que contradice la legitimación que el mismo debería procurar promulgó en el año 2013, la Ordenanza Regional N° 09-2013-GR-LL/CR, disposición normativa por la cual al destilado de uva se le llamaría “puro” aun cuando su proceso de elaboración y calidad haya sido similar y/o superior al que se denominaba pisco, en ese momento, en las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Obviamente, fue un magro favor el que se hizo a los productores norteños a través de este dispositivo normativo.

El tema es sumamente complicado no por su esencia sino por la nula creatividad e ingenio de todos los involucrados, no sólo de las autoridades involucradas en la potencial resolución del problema. Todo esto, influye dramáticamente en la inactividad de los productores que se ven perjudicados por estas nimiedades burocráticas.

El tema es controversial en extremo y redunda en inutilidad habida cuenta que los chilenos no pierden en ningún momento la posibilidad de hacer uso y disfrute del término pisco. Por ejemplo, una vez concluido el proceso de registro de la indicación geográfica Pisco, la Unión Europea reconoció el origen peruano del pisco. Pese a ello, Chile no perdió sus derechos a usar este nombre y aunque no pueda argumentar origen, sí puede usar impunemente la palabra “pisco” para nombrar a su aguardiente de uva dado que la misma Unión Europea así lo ha consentido, fundamentando su acción en el hecho que el TLC bilateral firmado con Chile es anterior al que firmó con el Perú.

Que en nuestro país el PISCO sólo sea “pisco” en el sur y “puro de uva” , específicamente, en La Libertad es el más grande desacierto de la estrategia de defensa del pisco como producto peruano de bandera y, además, limita las posibilidades de desarrollo de la industria vitivinícola en la región norte del país cuyas cualidades geográficas posibilitan la obtención de bebidas espirituosas del más alto nivel y cuya tradición así lo sostiene, dado que se ha producido pisco en esta región, por lo menos, desde hace 300 años, siendo ejemplo suficiente de este punto el célebre pisco Motocachi y buena parte de la producción pisquera de esta zona ancashina.

5.

Es una “casualidad” y uno de los nefastos remanentes del fujimorato que el pisco sólo se limite a las regiones sureñas. A través de la Resolución Directoral N°072087-DIPI expedida por la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC el 12 de diciembre de 1990, se declaró que la denominación de origen peruana para los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna sean considerados exclusiva y excluyentemente como pisco. Posteriormente, a través del Decreto Supremo N°001-91-ICT/IND del 16 de enero de 1991 se reconoció oficialmente al Pisco como Denominación de Origen peruana en los mismos extremos que la Resolución Directoral anteriormente citada- esto es que, sólo correspondería a esta denominación de pisco a los productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna perjudicando de esta manera al resto de productores peruanos que muy bien podrían gozar de esta gran ventaja competitiva y beneficiando, sin duda alguna, a un conglomerado de agentes con grandes participaciones en el poder tan corrompido que se estableció en esas épocas infaustas para la democracia y para nuestra identidad nacional.

Siendo que el pisco es una muestra clásica de nuestra tradición y es, en ese mismo sentido, una línea que confiere identidad a toda nuestra nación, la denominación de origen pisco debe darse en el ámbito de todo el territorio peruano, siempre y cuando se cumplan los altos estándares de calidad que tiene esta bebida, los que debemos preservar a toda costa.

6.

¿Hasta cuando el Perú seguirá jugando contra sí mismo? Ante Chile, internacionalmente, ya se perdió la titularidad excepcional y excluyente de la denominación de origen pisco y no ahora sino desde hace tiempo. Acaso es tan difícil ver que limitar el pisco a su denominación de origen, en sentido estricto, implicaría que sólo el aguardiente de uva expedido en la ciudad de Pisco sea el único que asuma ese nombre excluyendo, por tanto, a los diversos departamentos que incluye y prescribe la normatividad vigente como son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Por otro lado, el fino producto que en La Libertad se conoce como “puro de uva” es uno de los mejores piscos del país y sería positivo que esto se demuestre en cuanto certamen y competición se pueda ¿Acaso el hecho de no estar situados al sur debe seguir perjudicando al norte en la comercialización de un licor que sólo podría traer al Perú motivos innumerables de satisfacción, gozo y prestigio?

Lo único que debe cumplir un aguardiente de uva para ser considerado pisco en todo el territorio de nuestro país es cumplir con algunos estándares de calidad y presentar muestras de su producto en laboratorios certificados para que se sometan a un análisis físico-químico que determine si se adecuan a los requisitos dispuestos en la norma técnica.

Según la Norma Técnica Peruana NTP211.001:2002 – 6 de noviembre de 2002- el pisco es definido como el «aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de uvas pisqueras (Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina) recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas». El grado alcohólico volumétrico del pisco puede variar entre los 38 y 48 grados.

Como se ve los estándares son claros. No se necesita más. El pisco es peruano, es decir de todos sus extremos, no sólo del sur.

El Pisco, lo antes posible, debería legar su nombre a los aguardientes norteños que cumplan con los estándares de calidad exigidos por las normas y por todos los especialistas a fin de enaltecerse a sí mismo y no sólo a la cofradía de pisqueros sureños que afrentan a la nación con un exclusivismo sin fundamento y un entreguismo patético como el que todos hemos presenciado a raíz del Concurso de Bruselas.

7.

Una denominación de origen es una delimitación geográfica que beneficia productos agrícolas o alimenticios siempre y cuando estos cumplan con exigencias declaradas en el contenido de una ley y en la tradición las que, generalmente, son limitadas a una región especifica o a las costumbres de fabricación, producción, preservación o transformación de diversas materias primas por los lugareños. Las características de estos productos deben ser singulares y distintivas respecto de otros productos similares fabricados en otras localidades.

Adicionalmente, ser beneficiados con la denominación de origen, exige por parte de los productores involucrados un compromiso respecto de mantener la más alta calidad posible tanto en el producto en sí como en el uso tradicional de sus medios de producción, garantizando, así, la preservación de las tradiciones y el buen nombre adquirido por los elementos beneficiados por la denominación.

La denominación de origen, sobre todo, garantiza a los consumidores estándares de calidad elevados y exclusivos.

En Francia se dan muchos ejemplos famosos de la figura descrita como es el caso del queso roquefort, un queso azul francés de leche coagulada de oveja procedente de la región Causses del Aveyron; las nueces producidas en la localidad de Grenoble, llamadas Noix de Grenoble y el afamado coñac- en francés, Cognac-, licor de uvas producido sólo en la región francesa homónima. Sin embargo, la denominación francesa más célebre es la que compete al Champagne cuyo establecimiento y consolidación hizo que los productores de vinos espumosos con método champenoise de producción, tuvieran que inventar otros nombres. En España, por ejemplo, se tuvo que adoptar el nombre “cava” en sustitución de champagne dado que esta denominación fue reservada exclusiva y únicamente al vino espumoso producido en la región francesa del mismo nombre.

En España, es famoso el Jerez, suma y cifra de Andalucía, un tipo de vino producido en la ciudad española de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

En México es celebre el tequila, licor destilado que se fabrica en Jalisco, exclusivamente, en la zona del mismo nombre.

En el Perú, existe la denominación de origen para diversos productos-maíz gigante del cuzco, pallar de Ica, cerámica de Chulucanas, etc.- siendo el pisco la figura más emblemática. El problema aquí, además de la competencia internacional del mal llamado pisco chileno, es que en el nivel nacional tenemos un inconveniente tan o más grave que el mencionado conflicto internacional ya que el término pisco sólo se ha limitado a las regiones de la costa sur cuando tal hecho contradice no sólo nuestra historia y tradición sino también la geografía puesto que no existen diferencias sustanciales entre las zonas de producción pisqueras sureñas y las norteñas. Estas circunstancias serán explicadas en detalle en las siguientes páginas pues es motivo de esta publicación esclarecer conceptos y legitimar el uso del pisco en cada extremo del territorio nacional siempre y cuando se cumplan las normas estandarizadas para tales fines.

8.

Los múltiples enfrentamientos dados en Perú y Chile a lo largo de su historia común se extienden a todo tipo de formas, niveles y circunstancias. El pisco figura emblemática de nuestra identidad nacional ha sido puesta en entredicho por la malhadada costumbre chilena de querer apropiarse de nuestras tradiciones quizás en la clara muestra ausente de grandeza y trascendencia las que les corresponden por derecho propio. Así, y debido quizás a la sempiterna desidia histórica de nuestras autoridades, Chile ha hecho uso y disfrute del término pisco y ha llegado a fundar una ciudad –Pisco Elqui, recién en 1936- a cuenta de “fundamentar” sus derechos a expender pisco como si fuera uno de sus productos nacionales.

Sin embargo, dentro de nuestro país absurda, vacua y maliciosamente sólo se llama pisco al aguardiente de uva producido en el sur del país. Creemos que dotar de legitimidad al pisco en todo el territorio peruano, siempre y cuando se satisfagan las exigencias descritas en la norma técnica correspondiente, daría mayor solidez al proceso de identificación del pisco con nuestra propia identidad nacional que aún no ha sido debidamente estructurada pese a los casi dos siglos de teórica independencia que hemos padecido.

Para brindar una muestra de cómo se da el reconocimiento del pisco peruano a nivel internacional en comparación al aguardiente chileno que emplea el mismo término agregamos la siguiente nota tomada de Internet-:

“Reconocimiento internacional del pisco peruano:

En el marco de la comunidad Andina en 1998, Bolivia, mediante resolución de la Oficina de Propiedad Industrial, y Ecuador, por resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, reconocieron al Perú la denominación de origen «Pisco». Colombia, por su parte, lo hizo por resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio en 1999.[

En 1998, Venezuela, por resolución del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, y Panamá, a través de una resolución de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, otorgaron al Perú el reconocimiento de la denominación de origen «Pisco». Del mismo modo, Guatemala, por resoluciones finales del Registro de la Propiedad Industrial de 1998, y Nicaragua, por resolución del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de 1999, reconocieron la denominación de origen «Pisco» como peruana.[

Costa Rica incluyó en 1999, en su Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia y Gracia, la denominación de origen «Pisco» a favor del Perú. A su vez, Cuba, en virtud del Acuerdo sobre mutuo reconocimiento de protección de sus denominaciones de origen, suscrito entre ambos países el año 2000, reconoce al Perú la denominación de origen «Pisco».

El Salvador, por resolución del Centro Nacional de Registros, y República Dominicana, por resolución y certificado de Denominación de Origen de septiembre de 2004, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, reconocieron la denominación de origen «Pisco» como peruana. Sin embargo, el 3 de julio de 2007, la Dirección de Propiedad Intelectual de El Salvador, resolviendo una apelación a una decisión de primera instancia de 2006, reconoció también a Chile la denominación de origen «Pisco», basado en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Centroamérica que entró en vigencia en 2002. El gobierno peruano impugnó esta decisión y continuó con el contencioso por largos años, hasta que el 13 de octubre de 2013 se conoció el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el cual reconoció la denominación de origen «Pisco» exclusivamente al Perú.

En mayo de 2005, el Perú presentó una solicitud de registro internacional de dicha denominación de origen de acuerdo al Sistema de Lisboa, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que agrupaba entonces a veinticinco países (Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Francia, Gabón, Georgia, Haití, Hungría, Irán, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Moldavia, Corea, República Checa, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Togo y Túnez).

En agosto de 2006 se conoció el resultado de dicha solicitud. De los Estados antes mencionados, Bulgaria —inicialmente la había rechazado por un reconocimiento nacional anterior del término, que no tenía relación con este aguardiente de uva: «P.I.C. Co», que posteriormente rectificó–, Eslovaquia, Francia. Hungría, Italia, Portugal, y República Checa rechazaron la solicitud de registro exclusivo de la denominación de origen Pisco presentada por Perú, únicamente porque significaría un obstáculo para su utilización de la denominación de origen Pisco por los productos originarios de Chile («La protection de l’appellation d’origine PISCO est refusée uniquement en ce qu’elle ferait obstacle à l’utilisation pour des produits originares du Chili de l’appellation PISCO protegée conformément à l’Accord établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part»), en virtud del Acuerdo de Asociación Económica que Chile posee con la Unión Europea. A su vez, México también la denegó «únicamente si constituye un obstáculo para la utilización de productos provenientes de Chile con la denominación Pisco», protegida por el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y México. Irán rechazó el registro por tratarse de una bebida alcohólica, cuyo consumo está prohibido conforme a su legislación. En tanto, los estados de Argelia, Burkina Faso, Georgia, Haití, Israel, Nicaragua, Corea del Norte, Republica de Moldavia, Serbia, Togo y Túnez, no se pronunciaron por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Arreglo de Lisboa, reconocen en forma exclusiva al Perú la denominación «Pisco».

El 3 de octubre de 2005, el Departamento de Propiedad Intelectual del Reino de Tailandia, incluyó en su registro de indicaciones geográficas, la denominación «Pisco» como peruana. En el segundo semestre de 2006, la Oficina de Patentes del Estado de Israel emitió a favor del Perú el certificado de registro a la denominación de origen «Pisco». Mientras, el 20 de octubre de 2006, el registro de la Propiedad Industrial de Honduras reconoció a Perú la denominación de origen «Pisco».

Estados Unidos, en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, suscrito en 2006 y en vigor desde 2009, reconoce al «Pisco Perú» como producto distintivo del Perú.

El 23 de mayo de 2007, la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de la República Socialista de Vietnam otorgó el reconocimiento de la denominación de origen «Pisco» a nombre del Perú. A su vez, la República de Laos, en virtud del Acuerdo para la Cooperación y Protección de la Propiedad Intelectual, suscrito el 28 de agosto de 2007 con el Perú y que aún no entra en vigor, reconoce la denominación de origen del «Pisco» como peruana.

El Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica, el 22 de septiembre de 2007, confirmó para el Perú la denominación de origen «Pisco», revocando una denegatoria de protección parcial dictada el 13 de julio del 2006, en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito entre dicho país y Chile.

Singapur reconoció la denominación de origen del «Pisco» como propio del Perú en el Tratado de Libre Comercio, firmado con dicho país el 29 de mayo de 2008, según lo acordado tras el fin de la negociaciones para su elaboración, el 29 de agosto de 2007.

El 3 de noviembre de 2009, la Corporación de la Propiedad Intelectual de Malasia, registró la denominación de origen «Pisco» a favor del Perú y ningún otro país podrá utilizarlo en Malasia. Indonesia, a través de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reconoció el 1 de julio de 2010, la denominación de origen «Pisco» a favor del Perú.

El 31 de octubre de 2013, la Unión Europea, a través de la Comisión Europea –y tras un solicitud presentada por la República del Perú en 2009–, reconoció al «Pisco» como indicación geográfica de Perú, sin perjuicio de la utilización de la denominación para los productos originarios de Chile en virtud del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile de 2002”.

9.

En el territorio peruano se reconocen como únicas zonas productoras de este aguardiente, la costa de las regiones de Lima, Ica al cual pertenece el valle de Pisco, Arequipa, Moquegua, así como los valles de Caplina, Locumba y Sama de la región Tacna.

Esto es un error gravísimo. Desconoce no sólo la calidad de los valles norteños para producir condiciones similares o, inclusive, mejores a las del sur así, sino que ignora, o pretende ignorar, la tradición pisquera dada en la zona norte de nuestro país sobre todo en Ancash, Lambayeque y La Libertad. Asimismo, esta circunscripción deslegitima la denominación de origen pisco ya que, si esta quiere ser entendida tan estrictamente, debería dejarse a todos los licores producidos fuera de la ciudad de Pisco, la denominación aguardiente de uva.

Yo abogo por el uso del término pisco para todo aguardiente derivado de la uva que cumpla los estándares exigidos en la norma técnica respecto del tipo de uva y el modo de producción tradicional pero no puede ni debe exigirse la delimitación territorial tal cual ha prescrito la norma correspondiente porque esta tiene fundamento sólo en la calidad de los suelos y en el clima y estos se dan en numerosos valles peruanos costeños no sólo en el sur. Prueba de ello, es el caso de Cascas en La Libertad.

10.

De 150 mil hectáreas dedicadas a la producción de uvas pisqueras en el siglo XIX a 11.500 hectáreas a inicios del siglo XXI, en el año 2002.

“A mediados del siglo XIX en el Perú había plantadas alrededor de 150 mil hectáreas de vid destinadas a la producción de pisco. Esta superficie fue disminuyendo paulatinamente hasta llegar a las 11.500 hectáreas cultivadas en el año 2002, por falta de incentivos y substitución de cultivos por otros más rentables a corto plazo.

Habiéndose constatado la decadencia de este cultivo, que tiene cuatro siglos y medio de práctica, y deseando recuperar paulatinamente los anteriores niveles de producción, a principios de 2003, el Gobierno peruano decidió promocionar el incremento de las áreas de cultivo y su exportación, dictando medidas especiales para cumplir este objetivo.

Paralelamente, se emitieron dispositivos legales específicos y estrictos a fin de que los productores alcancen un alto nivel de calidad, descalificando a aquellos que no reúnan los requisitos indispensables requeridos para obtener un destilado de primera categoría, impidiéndoles incluso su exportación etiquetada como pisco.

Las hectáreas plantadas producen 800.000 litros de pisco al año (declaraciones de Ismael Benavides, Gerente General de Interbank y productor del pisco Huamaní, en el diario «Expreso», edición del 23 de julio de 2006). El resultado comprobado hasta ahora es que el nivel de área de cosecha se ha incrementado substancialmente y probablemente así seguirá siendo en el futuro, lo que facilitaría la promoción del pisco sour”. Fuente: Internet.

Es claro que aumentar la producción pisquera en este momento depende de ampliar el alcance de las zonas pisquera legitimadas normativamente.

La fecundidad de valles como Cascas o Moro no sólo redundarían en un beneficio comercial para todos los involucrados y en un aspecto positivo para el Perú en general respecto de la consolidación del pisco como bebida nacional, sino que, sobre todo, haría justicia a una sólida tradición pisquera ignorada indebidamente por la legislación nacional.

Los efectos de esta medida no sólo implicarían elementos vinculados a la industria pisquera, sino que el correlato turístico resultaría en una inmediatez productiva para los pobladores de las localidades beneficiadas.

11.

Hubo un proyecto de ley formulado por la congresista LUZ DORIS SANCHEZ PINEDO que fue desechado por el Parlamento que estaba en funciones en ese momento, año 2003.Compartimos el documento a fin de que se evidencie como actos de esta naturaleza pese a ser tan importantes se han ignorado debido a la reiterada y empecinada desidia de las autoridades, etc.

“La Congresista de la República que suscribe, LUZ DORIS SANCHEZ PINEDO, haciendo uso del derecho de iniciativa legislativa, consagrado en el artículo 107° de la Constitución Política del Estado, propone el siguiente Proyecto de Ley:

FORMULA LEGAL

Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA LEY N° 26426, AMPLIANDO A TODO EL TERRITORIO NACIONAL EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL PISCO COMO DENOMINACION DE ORIGEN

Artículo 1°. – Modifíquese el artículo 1° de la Ley N° 26426, Ley que dicta disposiciones referidas a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas nacionales, en los términos siguientes:

“Artículo 1°. – Reconocer al Pisco como denominación de origen peruano para los productos obtenidos dentro del territorio nacional, que provengan exclusivamente de la destilación de mostos frescos de uvas recientemente fermentadas, utilizando métodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas por el Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND.

Dése fuerza de ley al Decreto Supremo N° 100, del 26 de setiembre de 1932.”

Artículo 2°. – El reconocimiento de la Denominación de Origen a que se refiere el artículo 1° de la Ley N° 26426, que se modifica, está sujeto al cumplimiento de la Normas Técnicas Peruanas Obligatorias vigentes a la fecha de obtención del producto: Pisco, bebida alcohólica, aguardiente de uva, oficializadas por la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Artículo 3°. – Deróguese las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Lima, noviembre del 2003.

Dra. LUZ DORIS SANCHEZ PINEDO

Congresista de la República. “

12.

Evolución legislativa que demuestra como progresivamente se fue extendiendo la endeble situación geográfica legitimada para asumir la pertinencia en el uso de la denominación aguardiente de uva (Se le llama pisco recién a partir de 1940, en términos estrictamente legislativos).

-Resolución Suprema N° 52 del 20 de abril de 1932, en la que se expresa que la calificación de «aguardiente de uva» será utilizable únicamente por los aguardientes provenientes de Pisco, lca, Locumba, Moquegua, Majes o Lunahuaná.

-Ley N.° 8710 del 4 de agosto de 1938, mediante la cual se exonera –durante los años 1938 y 1939- de todos los impuestos a los predios rústicos, así como a todos los fundos del distrito de Locumba en la provincia de Tacna y, hasta 1944, a los terrenos en los que por primera vez se plantasen viñas.

Asimismo, se establece que los vinos y aguardientes provenientes de los fundos exonerados quedaban exentos también de todo tipo de impuestos. (Esta medida se promulga en razón de los desastres naturales ocurridos ese año, así como por el surgimiento de una plaga de <ifilora vastractriz»).

-Resolución N° 1207 del 20 de diciembre de 1940, que efectúa una determinación sobre las denominaciones de pisco, aguardiente de uva y otras. Investigar.

-Resolución Ministerial N° 1206 de 1946, que define de manera oficial que «llevará la denominación Pisco seguida del nombre del lugar de origen, el producto obtenido exclusivamente de la destilación de los caldos provenientes de la fermentación de jugos de uva pura, preparados y destilados por los procedimientos conocidos».

En esta norma se distingue entre los piscos puros (producto de las variedades de uva no aromáticas); el mosto verde (producto de uvas no fermentadas totalmente); las variedades elaboradas a base de uvas aromáticas como la moscatel o la albilla; y, finalmente, los piscos aromatizados con frutas.

-Decreto Supremo del 10 de junio de 1963, que aprueba el Código Sanitario y que establece, en su artículo 731°, que el pisco es el producto obtenido de la destilación del mosto fermentado de uva y que se le agrega el apelativo «puro» cuando es proveniente de variedades de uva no aromáticas, como la quebranta, negra corriente, mollar, albilla o grenache. Esta concepción se aproxima bastante a la que actualmente es reconocida como la definición precisa de pisco en el Perú, aunque no incorpora el elemento de ámbito geográfico.

-La Ley N° 151 O 1 del 18 de julio de 1964 integra a la excepción de gravámenes establecida por Ley N° 14729 los vinos, piscos de uva, champagnes y vermouths nacionales.

-Resolución Jefatural N° 179 del Instituto Nacional de Cultura ,7 de abril de 1988, que declara la denominación de origen «pisco» como «patrimonio cultural de la nación peruana».

-El Decreto Supremo N° 071-88-PCM establece el tercer domingo del mes de mayo de cada año como el «Día del Pisco Peruano» y dispone que en ese día se programen actividades orientadas a difundir las cualidades y calidad del pisco y a reafirmar el origen peruano de la denominación.

-Mediante Decreto Supremo N° 023-90-ICTI/IND se amplían los ámbitos de cobertura de los aspectos relativos a la propiedad industrial para incorporar el concepto de denominación de origen y designar al Estado peruano como su titular, así como establecer el procedimiento para solicitar la licencia de uso correspondiente.

– Resolución Directoral N° 072087 del 12 de diciembre de 1990, introduce en la legislación peruana la definición moderna de pisco. A través de esta norma, el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas (ITINTEC) declara que la denominación «pisco» es una denominación de origen peruana para los productos obtenidos de la destilación de caldos resultantes de la fermentación exclusiva de uva madura y elaborados en la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de Tacna, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Nacional N° 211-001. –Esta norma de nivel directoral es posteriormente elevada de rango al ratificar su contenido en todos sus extremos el Decreto Supremo N°001-91-ICTI/IND.

– La Ley N° 26426, 29 de diciembre de 1994, da fuerza legislativa al Decreto Supremo N°001-ICTI/IND de enero de 1991 y, como ya se señaló, se actualizan la disposiciones del Decreto Supremo N° 100 de septiembre de 1932, relativo al consumo oficial 261 de bebidas peruanas. También en ese dispositivo, se establece que el Poder Ejecutivo deberá obtener, por todas las vías que brinde el derecho internacional, la prevalencia y definitivo reconocimiento de la denominación de origen «pisco» para el Perú. Asimismo, se prohíbe la importación de bebidas extranjeras que lleven el nombre de Pisco y se establece que el Perú debe afiliarse a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Esta última disposición resultó extemporánea, toda vez que el Perú ya había sido admitido como miembro de la organización en el momento que se promulga la ley.

-El 6 de noviembre de 2002, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) publicó una nueva Norma Técnica (NTP 211.001.2002 Bebidas Alcohólicas. Pisco. Requisitos) que precisa, entre otros puntos, que el grado alcohólico volumétrico del pisco puede variar entre 38 y 48 grados. De igual modo, en ella se clasifican los tres tipos de pisco que pueden ser producidos: el pisco puro, que es obtenido de las variedades de uva pisquera; el mosto verde, producto de la destilación de mostos frescos incompletamente fermentados; y el pisco acholado, que es obtenido de la destilación de mostos frescos completamente fermentados y de la mezcla de distintas variedades de uvas pisqueras, aromáticas o no aromáticas. Las variedades de uvas pisqueras aromáticas reconocidas son las siguientes: italia, moscatel, albilla y torontel. Las no aromáticas son las siguientes: quebranta, mollar, negra, corriente y uvina, que está sujeta a análisis para certificar su pertenencia a la especie vitis vinífera.

Esta norma técnica determina claramente las tres características principales que definen al pisco en el Perú y que lo diferencian de cualquier otra bebida:

- A) es un producto de la destilación de mostos frescos, específicamente elaborados para la fabricación del pisco y no de vinos o mostos añejos previamente fermentados;

- B) su destilación se realiza en alambiques discontinuos, de manera que se preservan sus elementos constitutivos esenciales; y

- C) no es posible la incorporación de agua para rebajar su grado alcohólico después de la destilación. Esta última característica –como se ha anotado—es una de las que diferencia esencialmente al pisco del Perú del aguardiente que se produce en Chile, ya que, en este último país, la Ley de Alcoholes define al pisco como un aguardiente que no es sino «el destilado de vinos al cual no se le han agregado aditivos, excepto azúcares y agua».

13.

Es claro que el desamor al país se engrandece ante el amor al dinero y las posibilidades de crecer internacionalmente, pero consentir todo eso dentro de nuestras fronteras es un atropello sin nombre. Repárese en este detalle siempre que se problematice el tema del pisco en el Perú y en el extranjero.

Actualidad

Minedu separa a más de 1000 docentes y administrativos por violación, terrorismo y otros delitos

Medida forma parte de la estrategia Escuelas Seguras, impulsada por el Gobierno para garantizar entornos escolares libres de violencia.

En el marco de las acciones orientadas a garantizar espacios seguros para los estudiantes, el Ministerio de Educación (Minedu) separó, entre el 1 de abril de 2024 y el 19 de junio de 2025, a 1031 personas (889 docentes y 142 trabajadores administrativos) que tienen condenas o procesos en curso por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio, parricidio, entre otros. Estas personas ejercían funciones en 897 instituciones educativas públicas y 134 privadas en todo el país.

Del total, 163 personas con sentencia firme del Poder Judicial fueron separadas definitivamente del sistema educativo. Asimismo, 868 personas con procesos judiciales vigentes fueron separadas de manera preventiva, conforme a la normativa vigente.

El delito con mayor número de implicados corresponde a violación a la libertad sexual, con 868 personas (755 docentes y 113 administrativos). Le siguen los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, con 80 personas (67 docentes y 13 administrativos), y el tráfico ilícito de drogas, con 22 personas (18 docentes y 4 administrativos).

“El Minedu trabaja de manera permanente para identificar y retirar del sistema educativo a quienes representen un riesgo para nuestros estudiantes. Nuestro compromiso es claro: las escuelas deben ser espacios seguros y protegidos”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

La estrategia Escuelas Seguras es una prioridad del Gobierno de la presidenta de la república, Dina Boluarte, para garantizar aulas libres de violencia y asegurar la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el primero de enero a la fecha se ha separado a más de 1819 docentes y personal administrativo con sentencia firme o procesos judiciales abiertos por delitos graves, como violencia sexual, homicidio y terrorismo, consolidando así una política firme y sostenida de protección a los estudiantes.

Adicionalmente, el Minedu mantiene bloqueados en el Sistema de Administración de Plazas a más de 2000 docentes denunciados por presuntas faltas muy graves, como violación sexual y terrorismo. Esta medida impide su contratación o nombramiento en instituciones educativas del país, como parte del compromiso del sector con la seguridad e integridad de los escolares.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para separar del servicio a personal docente y administrativo implicado en delitos de terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas en instituciones educativas públicas y privadas.

Actualidad

Guerra entre hermanos: Arturo y Carlos Álvarez se lanzan ‘puyazos’ por su progenitor

Arturo no le perdonaría que su hermano haya difundido un informe psiquiátrico sin su autorización, acusándolo de ser un “trome” para la imitación: “Es hora de quitarle la careta”.

Álvarez contra Álvarez. En pantallas todo es risa y espectáculo, pero apagadas las luces los hermanos Arturo (54) y Carlos Álvarez (61) no pueden verse frente a frente por unas recientes declaraciones del candidato a la presidencia de la República, quien dejó muy mal parado al progenitor de ambos, calificándolo como un “lastre” y resaltando sus problemas con el alcoholismo durante toda su vida.

Ante ello, Arturo, comediante e imitador al igual que su hermano, salió en defensa de su padre fallecido, acusando a su hermano que en realidad todos los actos que viene realizando, supuestamente benéficos, tienen un trasfondo calculador, dirigidos para mejorar su imagen en campaña. “Mi hermano ayuda mucho a los niños, no sé si para tener réditos o lo hace de corazón”, indicó.

Mientras que Arturo ha decidido mantenerse en el mundo del espectáculo y la comedia, su hermano Carlos durante los últimos meses viene probando suerte en la política, anunciando su candidatura presidencial. Al respecto, Arturo viene mostrando su desacuerdo con la idea de que la gente vote por su hermano solo porque es un gran artista, sin considerar su esfera privada, la misma que viene siendo revelada por su propio pariente.

“Muchos lamentablemente votan porque como es un gran artista debe ser presidente, entonces disculpa, yo tengo amigas, entonces mi amiga la Pánfila va a ser ministra”, expresó Arturo con ironía.

La situación ha pasado de ser un mero conflicto familiar a una disputa judicial cuando se supo que Carlos le habría entregado un informe psiquiátrico de su hermano a un programa de farándula, con la intención de desacreditarlo.

“Es un golpe bajo y un delito que mi abogado va a tomar cartas en el asunto. Me duele porque lo hace gente de su campaña. Pero si él está jefaturando esto, él debe dar el visto bueno a eso (…) No es malo. Creo que estamos en una sociedad enferma. Lo malo sería no acudir estando mal”, indicó.

“Más que en contra mía, está en contra de todo lo que le impida llegar al poder. Carlos es un trome en la imitación, entonces mucho ojo, oiga con lo que voy a decir. Es muy trome, pero es hora de quitarle la careta”, advirtió Arturo sobre su propio hermano, deslizando la idea de que efectivamente todo se trataría de una enorme puesta en escena para ganarse el apoyo de los ciudadanos en su postulación.

Actualidad

Perú al borde del abismo: solo un milagro la mantiene con vida rumbo al Mundial 2026

La blanquirroja en la cuerda floja.

La selección peruana atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en las Eliminatorias Sudamericanas. Con los resultados de la fecha 16 ya definidos y el empate sin goles ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima el pasado 10 de junio, la Bicolor se encuentra en una situación desesperante que requiere de un verdadero milagro para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. Al 13 de junio de 2025, Perú ocupa la novena posición de la tabla con apenas 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y ocho derrotas en 16 partidos disputados. La diferencia de gol de -11 refleja las dificultades ofensivas que han caracterizado el proceso dirigido por Óscar Ibáñez.

El nuevo panorama sudamericano

El panorama actual de las Eliminatorias Sudamericanas presenta un escenario donde solo Argentina ha asegurado matemáticamente su clasificación al Mundial 2026, liderando la tabla con 35 puntos y una diferencia de gol de +19. Detrás del combinado albiceleste, Ecuador y Brasil están bien posicionados en la tabla, pero aún no han asegurado matemáticamente su pase al mundial tras el empate conseguido en Lima, sumando 25 puntos que los mantienen en los primeros lugares. La nueva realidad del Mundial de 48 equipos ha ampliado las posibilidades para Sudamérica, que ahora cuenta con seis cupos directos más uno adicional para el repechaje intercontinental, una ventaja que paradójicamente no ha beneficiado a Perú debido a su pobre rendimiento.

Paraguay ocupa la quinta posición con 24 puntos, mientras que Uruguay se ubica cuarto con la misma puntuación pero mejor diferencia de gol. Colombia, que empató 1-1 con Argentina en la misma fecha, mantiene 22 puntos en el sexto lugar, cerrando momentáneamente la zona de clasificación directa. Venezuela, con 18 puntos en la séptima posición, controla actualmente el cupo del repechaje, seguida por Bolivia con 17 puntos. La eliminación matemática ya tocó la puerta de Chile, que suma apenas 10 puntos tras su derrota 2-0 ante Bolivia en El Alto, convirtiéndose en el primer país sudamericano prácticamente fuera de la carrera mundialista.

Las casas de apuestas internacionales han ajustado dramáticamente las cuotas relacionadas con las posibilidades peruanas de clasificación, reflejando el pesimismo generalizado tras los últimos resultados. Las probabilidades de clasificación directa de Perú han caído por debajo del 5%, mientras que las opciones de alcanzar el repechaje oscilan entre 15% y 20% según diferentes operadores. Betano, una de las plataformas más populares entre los aficionados peruanos, ha lanzado promociones especiales para atraer nuevos usuarios durante esta fase decisiva de las eliminatorias, ofreciendo bonos de bienvenida atractivos para quienes se registren durante junio. Los interesados pueden acceder a estas ofertas revisando el código promocional Betano términos y condiciones, donde se detallan los requisitos y beneficios disponibles para apostadores primerizos. Estas estimaciones reflejan tanto el rendimiento reciente del equipo como las proyecciones de los modelos estadísticos utilizados por las casas de apuestas.

La ecuación matemática casi imposible

La matemática cruel muestra que Perú necesita una combinación casi perfecta de resultados para mantener vivas sus esperanzas. Con solo dos fechas restantes en las eliminatorias, la selección nacional debe ganar sus dos partidos restantes (ante Uruguay de visita y Paraguay de local). Sin embargo, estos resultados por sí solos no garantizan nada, ya que Venezuela debe tropezar significativamente en sus compromisos pendientes para que Perú pueda desplazarla del séptimo puesto que otorga el repechaje.

El equipo dirigido por Ibáñez ha mostrado cierta solidez defensiva en condición de local, manteniendo la portería en cero en tres de sus últimos cinco partidos en Lima. Pedro Gallese continúa siendo una figura confiable bajo los tres palos, liderando las estadísticas de pases completados entre los arqueros de la competición con 34 intentos exitosos en la última jornada. La dupla defensiva central formada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés ha demostrado experiencia y carácter, aunque la falta de gol sigue siendo el talón de Aquiles de un equipo que promedió menos de un tanto por partido durante todo el proceso eliminatorio.

Venezuela, el principal rival directo de Perú en la lucha por el repechaje, afronta sus partidos restantes con la ventaja psicológica de manejar su destino. La Vinotinto recibe a Paraguay y visita a Colombia en sus dos compromisos finales, encuentros donde un triunfo y un empate le garantizarían mantener su posición privilegiada. Bolivia, aunque matemáticamente viva, enfrenta un calendario complejo que incluye visitas a Brasil y Argentina, lo que reduce considerablemente sus opciones reales de alcanzar los 20-21 puntos que históricamente han sido suficientes para el séptimo lugar.

La historia no acompaña a la Bicolor

El factor histórico tampoco favorece a Perú en esta recta final. La selección nacional no logra vencer a Uruguay en Montevideo desde 1999, mientras que Paraguay siempre se ha mostrado como un rival incómodo en Lima. Ecuador, que ya tiene su clasificación prácticamente asegurada, podría presentar un equipo alternativo en la última fecha, aunque tradicionalmente los equipos sudamericanos mantienen la competitividad hasta el final de las eliminatorias por respeto al torneo y a sus propios procesos formativos.

Un futuro incierto

La realidad indica que las posibilidades peruanas de clasificar al Mundial 2026 son mínimas, requiriendo una conjunción de resultados favorable que bordea lo imposible. La eliminación matemática podría confirmarse incluso antes de la próxima fecha si Venezuela suma puntos ante Paraguay. Para una selección que alcanzó el repechaje en dos procesos consecutivos bajo la conducción de Ricardo Gareca, la actual situación representa un retroceso doloroso que obliga a una reflexión profunda sobre el futuro del fútbol peruano y la urgente necesidad de renovación generacional que permita recuperar el nivel competitivo perdido en los últimos años.

Actualidad

Estudiantes de la UNFV toman desde anoche la sede principal [VIDEO]

Universitarios denuncian que muchos de ellos hasta la fecha no aparecer registrados como matriculados, y exigen una mayor celeridad de parte de la administración de esa casa de estudios para regularizar sus matrículas.

Casa tomada. Ya estamos a mitad de año, pero increíblemente decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) se encuentran en una condición sui géneris. Van a clases, rinden exámenes, ingresan a sus facultades con sus libros y anotaciones, pero en papeles ¡no son estudiantes de esa casa de estudios!

A pesar de que las clases en la sede de la UNFV, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, iniciaron en el mes de abril, increíblemente los universitarios no cuentan con una matrícula formal y es que, según cuentan los manifestantes, el área administrativa de esa universidad no los tiene registrados. Ellos, explican, que esto le trae una serie de inconvenientes como el acceso al comedor universitario o el beneficio del medio pasaje en el transporte público que le otorga su carné universitario.

“Estamos a mitad de año, ya pasaron los exámenes parciales y aún no se ha abierto la matrícula para estudiantes de segundo a quinto año en la Facultad de Humanidades. Sin matrícula, nuestros esfuerzos no serán reconocidos, perderemos el acceso a servicios y corremos el riesgo de perder el año académico”, expresó uno de los dirigentes estudiantiles a través de un megáfono durante la protesta.

Pero eso no es todo. Los manifestantes sostienen que ese problema también se da en la facultad de Ciencias, donde se estarían perjudicando alrededor de 300 estudiantes de esa universidad nacional.

Los estudiantes indicaron que tras varias semanas de marchas pacíficas y reclamos decidieron tomar una medida más drástica para exigir una mayor celeridad en la regularización de sus matrículas. Indicaron que esperan en la brevedad un pronunciamiento de la rectora Cristina Alzamora, caso contrario continuarán de manera indefinida con la toma de esa sede.

Además, mostraron preocupación por las próximas elecciones estudiantiles, ya que no existe un padrón claro de alumnos habilitados para participar. “Se vienen las elecciones a cogobierno y no se sabe quiénes son oficialmente los estudiantes. Ya hicimos más de tres plantones, pero las autoridades no nos dan solución, por eso tomamos la sede central”, indicaron.

Por su parte, la UNFV anunció a través de su página oficial en Facebook que las clases se desarrollarán de manera remota hasta el domingo 22 de junio, como medida temporal para evitar mayores inconvenientes en las actividades académicas y administrativas mientras se resuelve el conflicto.

Actualidad

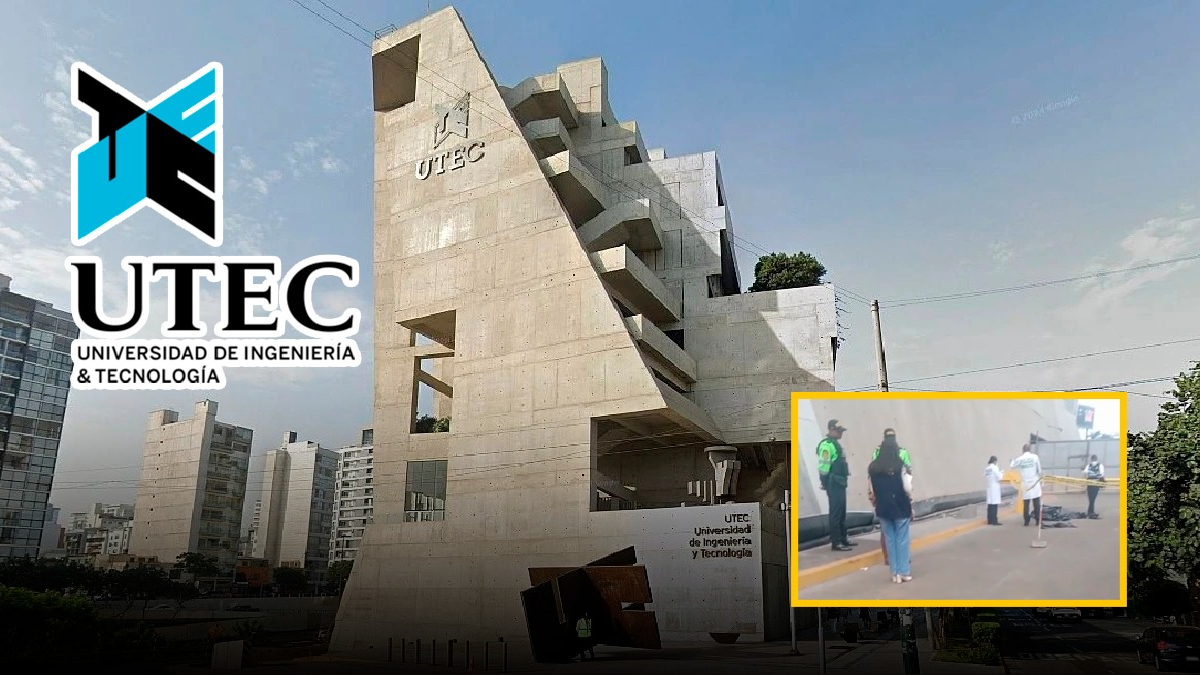

En menos de tres meses, mueren profesor y estudiante tras caídas en la UTEC de Barranco [VIDEO]

La UTEC asegura activar protocolos de seguridad, pero en poco más de dos meses hay dos fallecidos. Mientras tanto, la universidad guarda silencio, limita la información pública y alega que los casos aún están en investigación.

Un nuevo incidente enluta a la comunidad de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Un estudiante falleció este miércoles 19 de junio tras caer desde un piso alto dentro del campus ubicado en el jirón Medrano Silva, en el distrito de Barranco. La noticia fue confirmada por la propia universidad mediante un breve comunicado en sus redes sociales, donde anunció la suspensión de todas las clases presenciales y virtuales por dos días.

“Dada esta triste situación, hemos activado los protocolos correspondientes”, indicó la institución, agregando que las actividades se retomarían de forma virtual el sábado 21 de junio. Además, señalaron que “se continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos”.

No obstante, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el manejo comunicacional ha sido altamente hermético. No se han brindado detalles sobre las circunstancias del suceso, ni se ha explicado qué tipo de protocolos se han activado específicamente. Esta falta de transparencia genera preocupación y desconcierto, especialmente considerando que este es el segundo caso similar en apenas dos meses y medio.

En abril pasado, un docente también falleció al caer desde uno de los edificios del mismo campus. En esa ocasión, la UTEC emitió un comunicado casi idéntico, anunciando una investigación, suspendiendo clases y expresando condolencias, pero sin ofrecer explicaciones claras ni asumir responsabilidad alguna.

Ambos casos, aunque en investigación, reflejan un patrón preocupante. Si la universidad asegura seguir protocolos de seguridad, ¿por qué no se han reforzado las medidas preventivas en los diferentes pisos y estructuras del campus?

Las muertes trágicas de un profesor y ahora un estudiante no pueden quedar reducidas a comunicados breves y silencios institucionales. La comunidad universitaria y la opinión pública merecen respuestas claras, acciones visibles y un compromiso real con la prevención y la seguridad.

Estudiante de la UTEC cae al pavimento en las instalaciones de la universidad y fallece. @UTECuniversidad pic.twitter.com/HF9l8aZOVV

— Revista Lima Gris (@Limagris) June 19, 2025

Actualidad

Jesús María vivió su propia Champions League: exitosa primera edición reunió a más de 200 vecinos

16 equipos compitieron por la Copa “𝙅𝙚𝙨𝙪́𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙞́𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚”.

Con emoción, goles y espíritu vecinal se vivió la primera edición del campeonato relámpago “𝙅𝙚𝙨𝙪́𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙞́𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚!”, organizado el pasado sábado 14 de junio como parte de las celebraciones por el Día del Padre. El evento, que congregó a más de 200 vecinos y vecinas, se convirtió en una verdadera fiesta deportiva con transmisión y narración en vivo, almuerzo comunitario y una final de infarto definida por penales.

Aunque inicialmente se tenía previsto realizar el torneo en las canchas del Club Lawn Tennis, los equipos fueron sorprendidos al llegar y encontrarse con la negativa de uso del espacio por “orden superior”, sin explicación clara. No es la primera vez que ocurre algo similar: ya durante el Día de la Madre, otra actividad vecinal programada en el restaurante “Megapollo” fue suspendida tras una clausura de última hora por parte del área de fiscalización del municipio. Sin embargo, gracias a la rápida reacción y buena organización del equipo de Luiz Carlos Reátegui, aquella actividad logró realizarse exitosamente en otro local, reuniendo a más de 600 madres jesusmarianas.

Este campeonato relámpago pese a los intentos vanos de impedirlo y obstaculizarlo, siguió adelante gracias a la buena predisposición, apoyo, cariño, respaldo vecinal y el entusiasmo de los participantes. En total, más de 16 equipos de categoría libre (conformados por vecinos de distintas edades y zonas del distrito) disputaron partidos intensos y llenos de camaradería. La gran final fue digna de una Champions League: ambos equipos ingresaron en formación por el centro de la cancha, ante los aplausos de los asistentes, y el título se definió con goles que son amores, elevando la emoción al máximo.

El evento fue transmitido en vivo a través de la fanpage oficial de Luiz Carlos Reátegui, quien además animó la jornada junto al narrador deportivo del evento, con humor, cercanía y mucho carisma. El stream(transmisión) obtuvo miles de reproducciones.

Durante la premiación, los campeones alzaron la Copa a escala real en medida y peso oficial de la Champions League, que simbolizó el esfuerzo y la pasión de todos los vecinos participantes. Luiz Carlos Reategui cerró el evento anunciando que este campeonato se repetirá cada año, como parte de su propuesta de convertirlo en una tradición deportiva para Jesús María durante su próxima gestión.

El equipo de Reátegui de la mano de su liderazgo ha vuelto a salir airoso una vez más, demostrando con resultados evidentes la capacidad de dirección, organización y gestión.

Actualidad

Paro Nacional de Transportistas: más asesinatos y un gobierno ausente

Mientras las mafias siguen matando a transportistas en todo el país, Dina Boluarte guarda un silencio cómplice. La falta de acción y de liderazgo ha convertido las carreteras en territorios sin ley. Los transportistas paralizarán el país este 18 de junio exigiendo lo que siempre se les garantizó: seguridad y justicia.

Los gremios de transportistas han anunciado un paro nacional para este miércoles 18 de junio, en protesta por la alarmante ola de violencia que azota a su sector. La medida, que iniciará a las 00:00 horas y se extenderá hasta las 23:59, incluirá concentraciones en puntos clave de Lima, Callao y otras regiones.

La Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNTP), la Asociación Nacional de Transportistas (ANTRA) y otros colectivos lideran esta jornada de protesta, tras registrar al menos 15 conductores asesinados en lo que va del año. Las mafias que cobran cupos y extorsionan operan con total impunidad en las rutas del país, mientras el Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, guarda un silencio cómplice.

Los puntos de movilización en Lima incluyen el Óvalo Santa Anita, el puente Los Ángeles (SJL) y la Plaza Bolognesi. En el Callao, el Óvalo La Perla será el epicentro. El impacto será grave: rutas interprovinciales y urbanas paralizadas, con serias consecuencias para el transporte de pasajeros y mercancías.

Los gremios exigen un plan nacional de seguridad para el sector transporte, mayor presencia policial en zonas críticas y, sobre todo, una respuesta política firme. Pero hasta el momento, el Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento, demostrando su total desconexión con la realidad que viven miles de trabajadores diariamente.

El silencio del Ejecutivo frente a las extorsiones, asesinatos y amenazas sistemáticas refleja una grave irresponsabilidad. Dina Boluarte ha optado por mirar a otro lado, mientras los transportistas mueren en las carreteras y los ciudadanos quedan a merced del crimen organizado.

La protesta no es solo por ellos, advierten los voceros de los gremios. La seguridad en las vías es un problema nacional que afecta la economía, la movilidad y la vida misma de todos los peruanos. Si no hay una respuesta inmediata, el paro podría volverse indefinido.

La indiferencia del Gobierno de Dina Boluarte ya no es tolerable. La ciudadanía exige acción, no excusas.

Actualidad

¿Se cae Larcomar? Municipalidad de Miraflores clausura temporalmente centro comercial

Tras inspección municipal se detectaron grietas, instalaciones expuestas y fallas en medida de seguridad.

El sismo de magnitud 6.1 ocurrido el pasado domingo afectó a todos los limeños sin distinguir clases social o distrito. Varias viviendas, colegios, instituciones públicas y centros comerciales resultaron afectados de manera diversa. A propósito de los últimos, la Municipalidad de Miraflores empezó a realizar inspecciones inopinadas en diferentes lugares de su jurisdicción.

Tras la inspección de Visita de Inspección Seguridad en Edificaciones (VISE) personal de la municipalidad identificó grietas en zonas de tránsito de visitantes, instalaciones eléctricas expuestas y deficiencias en la implementación de medidas de seguridad, entre otros problemas.

Al respecto, señalaron que estas observaciones ponían en riesgo la integridad física de los vecinos, turistas nacionales y extranjeros, por lo que también se revocó el certificado ITSE (Defensa Civil) de Larcomar.

En tanto, el municipio miraflorino anunció que ampliará las inspecciones a otros espacios públicos del distrito, como la Huaca Pucllana, el café Buenavista, el Beso Francés, playas de estacionamiento y locales ediles, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Estadio Manuel Bonilla bajo riesgo de colapso

Otro emblemático centro miraflorino que se encuentra muy cerca del acantilado es el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla, que hasta la fecha se encuentra clausurada de manera permanente por detectarse severos problemas en el suelo del recinto deportivo, haciendo casi imposible cualquier plan para su refacción. Es más, expertos indican que probablemente esté al punto del colapso.

Uno de los principales obstáculos para la recuperación del coliseo Manuel Bonilla es la presencia de corrientes de agua y humedad bajo el suelo, lo que complica cualquier intento de remodelación. Según explicó el asesor legal de la municipalidad de Miraflores, Lino de la Barrera, estas condiciones requieren una cimentación profunda y especializada, lo que eleva los costos de reparación a aproximadamente 50 millones de dólares. Este monto, según indicó, está fuera del alcance del presupuesto municipal actual.

Durante décadas, el coliseo Manuel Bonilla funcionó como un importante escenario deportivo y cultural. Este espacio fue utilizado para diversos eventos, como competencias de voleibol, básquetbol, boxeo y actividades culturales, siendo uno de los recintos más representativos de la ciudad.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo