Actualidad

Crónica: La poesía del periodismo

Escribe: Eloy Jáuregui

(Fragmento del libro “Una pasión crónica”)

De las salas de redacción a la cátedra universitaria. Academia y experiencia para jóvenes periodistas. El método del rigor antes que la inspiración. En el periodismo nada está escrito. Cada quien es dueño de su estilo. Leer, escribir y vivir apasionadamente.

Para escribir hace falta el mismo esfuerzo que para informar: el esfuerzo de tener la boca cerrada y escuchar exactamente cómo habla la gente y qué es lo que dice.

Tom Wolfe

Una de las repuestas más difíciles, cuando un alumno me pregunta de dónde es que se logra consolidar un estilo, es en no dudar en decir que uno es su escritura y su escritura es la síntesis de su existencia. No conozco otra explicación que la de retroceder en su vida profesional y resumir una trayectoria. No creo que el estilo del hombre de prensa se obtenga solo en la sala de redacción y cuanto durante horas y días uno se la pasa persiguiendo noticias. Por ello, no me cansaré de citar a Ryszard Kapuściński, quien cultivaba un tipo de periodismo literario inclasificable. Aquello sin etiqueta que difería del Nuevo periodismo o las crónicas de principio del siglo XX en Latinoamérica.

El estilo Kapuściński fue esa conjugación de una simbiosis inédita en las técnicas documentales propias del periodismo de investigación, el ejercicio de observación característico de la crónica y la búsqueda de una especie de verdad poética que trascendía con guiño a la fabulación y la leyenda en el encuentro con la veracidad absoluta. Vaya tamaña hazaña.

Y fue aquel hallazgo que me perseguía en toda mi existencia profesional que viví en las salas de redacción de los medios donde trabajé desde 1980 hasta estos días. Pero más, ese ritual de la lectura y la “escuchura” que me ensordece hasta ahora. Cierto, primero el trabajo de campo y luego la templanza frente a la máquina de escribir (la computadora, ahora) para descargar ese trabajo con dos agobios. La búsqueda de la calidad y la pelea a muerte con el tiempo. Dos décadas después, la rutina de aquel trabajo y los espacios del periodismo de usanza me expulsó a otros ámbitos respetando mi compromiso con la prensa de la interpretación, con las crónicas.

Los talleres de periodismo

Fue así que, a principios del nuevo siglo XXI, comencé a dictar –no es apropiado el término, pero quién soy yo para oponerme– regularmente cursos y talleres de periodismo. No recuerdo de cuándo vino ese empeño, pero ya había participado en conferencias, charlas y disertaciones en torno al llamado periodismo literario. Hasta ese verano del 2000, cuando me nombraron profesor extraordinario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.

La noche anterior a mi primera clase me ocurrió lo mismo que al personaje del cuento de Julio Ramón Ribeyro, “El profesor suplente”: https://ciudadseva.com/texto/el-profesor-suplente/ “…se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos y cuando la abrieron irrumpió el doctor Valencia, bastón en mano, sofocado por el cuello duro.

–¡Mi querido Matías! ¡Vengo a darte una gran noticia! De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no… ¡espera! Como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase, se te abrirán las puertas de otros colegios, quién sabe si podrás llegar a la universidad…”.

La página en blanco

Cuando uno escribe, además del pánico imperecedero de estar siempre frente a la página en blanco –la pantalla vacía, en este caso, de mi noble PC– a uno lo asalta la tentación de estar frente a la fundación de un universo y de enfrentar perpetuamente al maldito reto de estar a punto de colocar el punto final. El grado cero de la escritura se apodera de la experiencia y uno solo es dueño de un destino textual que se sospecha será exitoso, pero que al final casi siempre ese acaso no es el que uno planificó. No obstante, uno también siente que es dueño de las palabras tanto como un dios que dispone. Sin embargo, al día siguiente, apenas se llega a la conclusión de que uno es solo un experto en contar historias y apenas ducho en la gramática de las estructuras.

Enseñar era distinto. No tenía término. No había moraleja ni colofón. Sabía que los alumnos pagaban para que yo les muestre el secreto de unir palabras y que este matrimonio o himeneo les cambie la vida. Era diferente, lo juro. Unos meses antes me había divorciado y me dolía el corazón, y era tan sensible hasta cuando un mosquito aterrizaba en mi brazo. Toda mi confianza se había ido al carajo la noche anterior a mi primera clase, cuando apagué el televisor y quedé en vela de la propia vela apagada de mis temores. Ahora lo confieso porque han pasado sus buenos años y he trabajado en cuatro distintas universidades de Lima y el Perú y sé que he aprendido modestamente una técnica que es casi un romance con la nada y con el todo. Cierto, pero con una única satisfacción: el saberme amigo de mis alumnos, simplemente.

Me había acostumbrado a decir que uno podía escoger a sus amigos y no a sus familiares. Ahora digo que son los amigos los que lo escogen a uno y se vuelven su familia. Así, mis alumnos, hermanos menores, cómplices y secuaces del hurto de los afectos más intensos. ¿Y por qué yo, y no ellos? Así me preguntaba. No era cierto que ir a dictar un curso de Redacción Periodística, de Fundamentos de la Información o Nuevas Tecnologías de la Comunicación o mis Talleres de Crónicas y Entrevistas era un poco convencerlos que la profesión es un mar proceloso donde uno siempre naufraga.

El látigo del primer párrafo

Entonces qué decirles del lead o el látigo del primer párrafo. Qué de la sinalefa o la metáfora. Qué de la tropología y la retórica. Qué de la sindéresis y el discernimiento. Qué de la vida y las emociones fuertes. Qué de la valentía y la decencia. Qué de la vergüenza y la dignidad. Qué de la pasión y el compromiso. Qué de los valores y la consecuencia. Qué de las orgías de trabajo y el respeto perpetuo. Qué de la ciudadanía y el compromiso con la verdad. Qué de los artefactos mediáticos y la innovación. Qué del día a día febril y el silencio de la lucidez. Qué del país y su sinfonía callada en sus versos desesperados.

Entonces recordaba a mi maestro Hugo Neira cuando, entre unos piscos acholados y junto al calor de su adorada Claire, me contaba con ese esmero académico que tiene, la virtud de otro educador, el insuperable dómine peruano don Raúl Porras Barrenechea. Era embajador, catedrático e institutor. Pero, antes, era un ser vital. Aquel amaba su ciencia e ilustraba con fervor su tarea de pedagogo. En su casa, con los jóvenes discípulos, hablaba de Heidegger como de Nietzsche. Pero a las once de la noche, encabezaba la cruzada a los pagos de Surquillo y en el bar El Triunfo, el maestro Porras se despachaba con la técnica de Valeriano López para dominar la hipérbole del balón en la medialuna y su cabezazo certero y matinal. O cómo Toto Terry había domeñado la forma física de la constante en velocidad y había hecho con su cuerpo lo que Vaslav Nijinsky hacía con el suyo en el ballet El espectro de la rosa. ¡Qué maestro, por el amor de Dios!

En la Universidad de Lima, mientras escuchaba los herméticos secretos de la actuación del profesor Jaime Lértora, entendí después el por qué explicaba a los gritos que una clase era una puesta en escena. Era bien cierto que había que hipnotizar al auditorio, que había que desflorar a la pereza, que había que hacerle el amor a la ingeniosa virtud de la originalidad. Un guía académico no es más que un ser predestinado a la composición con palabras, gestos y símbolos. No hay mentor sin gracia ni consejero sin ciencia. Y el profesor es uno que sabe el orden de las cosas y nada más. Es sistémico e interpreta el repertorio de un saber. Construye y reconstruye el terciopelo de las rosas y el óxido de las historias. Habla con ardor de los arrebatos de la tecnología e interpreta con pasión el ardid de la travesía por los recónditos caminos que llevan a la ilustración.

De los grandes maestros

Tuve, tengo, grandes maestros y los admiro por su lucidez y perseverancia pero más por su creatividad. Desde el profesor Perales ¿Su nombre? Alejandro y el maestro Gregorio Goyo Martínez, en la Escuela Fiscal 401 de Surquillo, hasta los doctos Luis Jaime Cisneros o Juan Gargurevich, en la Pontificia Universidad Católica, y Desiderio Blanco, Raúl Bueno y Antonio Cisneros, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y cómo no recordar a don Onorio Ferrero que me alimentó de belleza cuanto tuvo la paciencia de presentarme a los poetas Tasso, Petrarca y Ariosto y toda la poesía clásica italiana. Y sería injusto olvidarme de Ricardo Uceda y Edmundo Cruz, en la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza. Ellos me contagiaron con el virus del buen periodismo y las pautas de la investigación.

Entonces solo les digo que fui, que soy, ese alumno alunado que escuchaba la maestría de mis profesores, de todos los que se colocaron delante de mí y sin Power Point y me condujeron hasta esta estación donde me he detenido solo porque los quiero. Su elogio son estas líneas que no habitan más que como pretexto para escribir de mí, de mi entusiasmo por lo que hago, de mi desencanto cuando recuerdo que me olvido de todos los otros, que se me esfuman como espuma que inerte lleva el caudaloso río (“Flor de azalea”, dixit), y mi emoción cuando ingreso a la clase. Como ahora que anochece frente a los cerros de La Molina, en Lima, y escribo como que empiezo mi clase. Y hablo de la pasión, la de leer, la de escribir y la de vivir (y sin punto).

Actualidad

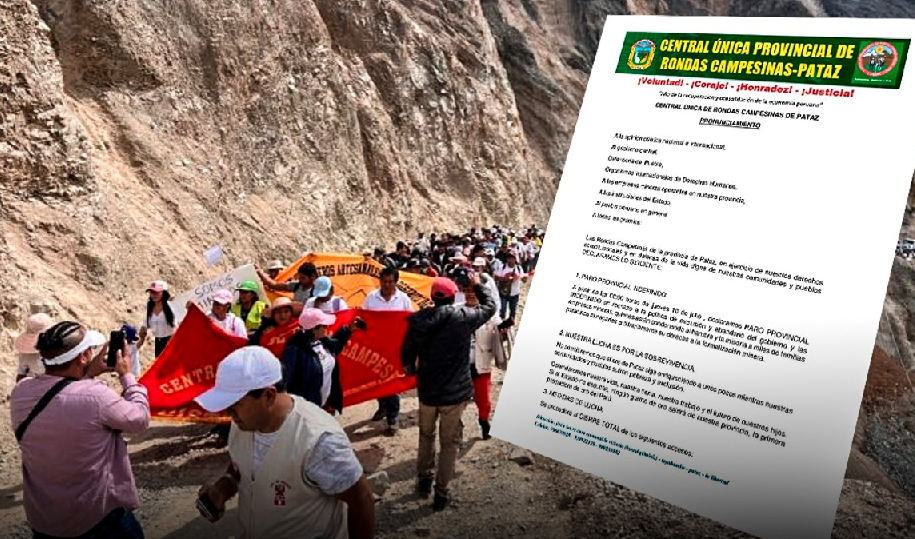

Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.

- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.

- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

Actualidad

Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

Actualidad

Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

Actualidad

Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

Actualidad

Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

Actualidad

Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos

Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.

Por Jorge Linares

El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.

Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.

Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.

El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.

Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.

Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.

Actualidad

Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños

Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas

Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.

El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.

La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?

El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.

Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.

Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.

No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.

Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?

Actualidad

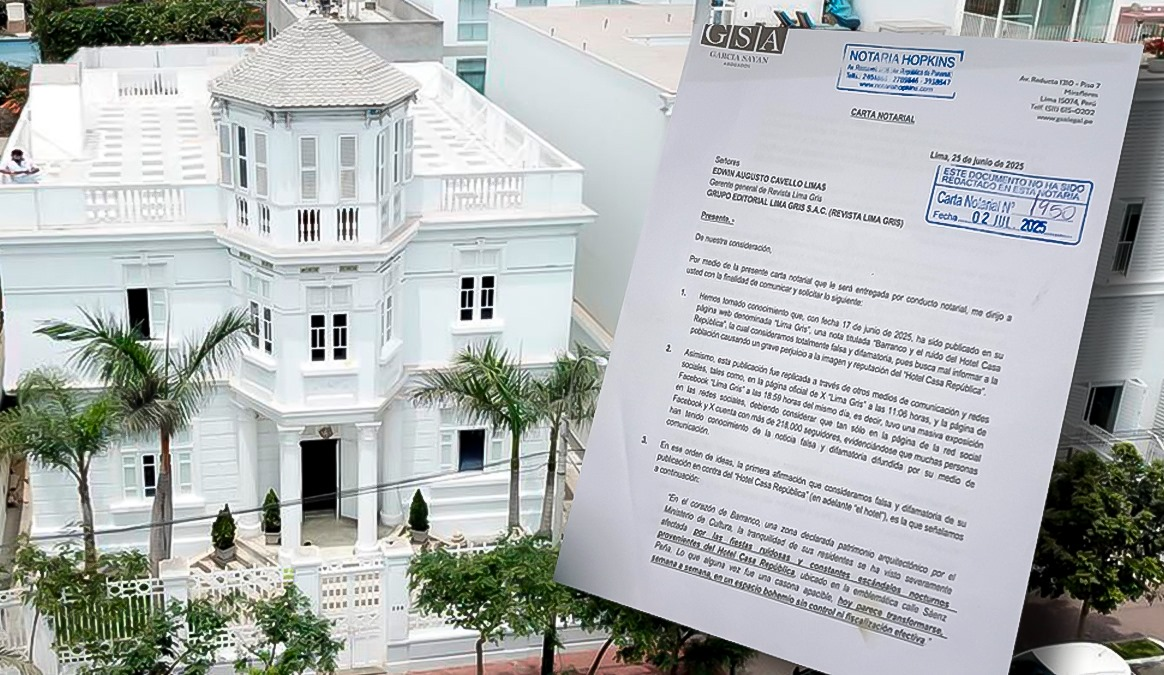

Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República

El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».

Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:

- Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente

La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.

- Veracidad y sustento de la información publicada

Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.

- No existe animus difamandi

El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.

- Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa

La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.

- Posibilidad de réplica o descargo

Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.

Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.

Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo