Cultura

Alejandra Pizarnik, la cantora nocturna de los abismos

Eterna viajera de espejos rotos, niña de los ojos de fuego que corre alrededor de un jardín, cenizas aladas en el vientre de la noche. Alejandra, Alejandra, mantra de amores huérfanos, tu poesía es un cementerio luminoso en medio de una herida.

Hay escritores a los que se les debe leer antes de cumplir cierta edad, ya que el tiempo funciona como elemento polisémico respecto a la recepción de una obra. Hay libros de juventud y libros de madurez. Las primeras te hacen estallar en irreverencias, rebeldías y locuras. Las segundas te exigen calma, reflexión y sosiego. Leer la poesía de Alejandra Pizarnik entre los quince y veinte años, hablo desde mi experiencia, debe ser uno de los momentos más fructíferos y perturbadores de la vida. Entrar a ese mundo gótico, hiriente, desamparado y frenético resulta muy atractivo para alguien que recién está empezando a sentir los estragos del tiempo y de la realidad. Ya no hay más burbujas, ahora toca enfrentarse al mundo.

En 1956 publicó su segundo poemario titulado “La última inocencia”. Un año antes lo había hecho con “La tierra más ajena”. Tenía tan solo dieciocho años y una vida solitaria plagada de cicatrices, fármacos y angustias. Haber hecho todo ello a tan corta edad puede ser una aberración o una genialidad. Ninguno es el caso de Alejandra, ya que ambos libros son un tránsito necesario para llegar a algo mucho más significativo, y no hablo de literatura, sino de la vida, de lo que verdaderamente importa.

La poesía de Alejandra está dividida en etapas, los dos libros mencionados junto a “Las aventuras perdidas”, publicado en 1958, formaría parte de lo que se ha denominado “etapa nacional”, ya que todos esos poemarios iniciales fueron escritos en Argentina, antes de emprender un viaje a París en 1960. Allí se quedaría hasta 1964, trabajando como traductora de grandes escritores franceses.

Estos tres primeros libros resultan fascinantes, ya que su poesía se encuentra en una incipiente efervescencia plagada de mucho dolor juvenil. Encontramos errores, pero mucha candidez. No es para menos de alguien que en su juventud adolecía de distintos males (en ocasiones tartamudeaba, era asmática, sufría problemas de acné, era propensa a subir de peso con facilidad y una posible represión de sus gustos sexuales) que deterioraban su personalidad y que fueron formando a la Pizarnik madura de “Árbol de Diana” (1962), “Los trabajos y las noches” (1965), “Extracción de la piedra locura” (1968).

Seis libros publicados a los treinta y seis años reflejan muchos aspectos de su psicología. Existe la sensación de que hay una entrega total a la luminosa dualidad de vida-poesía, se percibe un gran apuro en escribir, un prematuro afán por lograrlo todo antes de que sea muy tarde, como si la vida se acortara rápidamente y tuviera que expulsar todo lo que lleva adentro, angustias, soledades, frustraciones y dolores, con el objetivo de que la muerte la encuentre pura y vacía, y de esta forma pueda ser correspondida. Estamos hablando entonces de una poesía que sirve como terapia ante su creador, una concepción artística donde hay una apuesta total por el desenfreno que linda entre la belleza y el horror. Pizarnik hereda esta postura de otros escritores malditos que prefirieron caminar entre los bordes del abismo, antes que en la infértil seguridad de una vida sin riesgos.

¿De dónde aparecen todos estos elementos que se van entrecruzando hasta formar un laberinto poético? De muchos aspectos, claro está, todo autobiográficos. Los padres de Alejandra fueron inmigrantes judíos de origen ruso y eslovaco que huyeron del horror del holocausto, dando origen al tema del exilio y el extrañamiento. En sus diarios, la poeta menciona un pasaje curioso de su vida en el que canta de forma inconsciente una pequeña canción trágica respecto al destino de los judíos, que le habían cantado en sus primeros años de vida. Estas penosas circunstancias marcaron su personalidad de Alejandra, ya que es constante el desarraigo y la no pertenencia en su poética. Otro aspecto serían las enormes depresiones que siente en su adolescencia, lo cual le incita a recurrir al consumo de una fuerte medicación y a una terapia psicoanalítica. Este sentimiento de inferioridad lo llevaría por el resto de su vida, desembocando en un irremediable suicidio. Y por último, hay que mencionar a los grandes autores que influenciaron en su concepción de vida y en su escritura, entre ellos podemos nombrar a Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Leautreamónt, Artaud, Bretón, Michaux, entro otros.

Para poder tener un conocimiento más amplio de la poética de Alejandra hay que mencionar que su poesía se nutre de dos vertientes: el romanticismo y el surrealismo.

Sobre la primera vertiente es inevitable no darse cuenta de que hay ciertas figuras románticas y oscuras que son utilizadas con frecuencia: silencio, muerte, cenizas, cementerio, noche. A estas se les suma otras como jardín, cuerpo, pájaros, espejos, viento, noche, luz, niña, etc. Además de esto, habría que añadir ciertas características que son compatibles entre los autores románticos del siglo XIX y Alejandra: la exaltación de los sentimientos y de la subjetividad – el culto al yo y al individualismo – nostalgia por el pasado. No hay que olvidar la entrega total al furor de la creación que tuvieron algunos autores románticos, y que se adapta muy bien a la biografía de la argentina.

Sobre la segunda vertiente, se puede decir que la poética de Pizarnik se alimenta del surrealismo, tanto en la técnica como en su doctrina, ya que se tiene como credo que la concepción poética va más allá de la escritura concreta del poema. La vida y la poesía forman un solo corpus. Respecto a la técnica, la poeta argentina utiliza el automatismo psíquico, esto consiste en “intentar expresar el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de cualquier preocupación estética o moral”. El producto de esa técnica se refleja en la yuxtaposición de imágenes poéticas, entrelazadas a las concepciones freudianas del subconsciente. Estas características de la poesía de Alejandra permiten visualizar la carencia de una trama o historia, ya que lo que más sobresale es lo onírico y lo irracional.

De los tres primeros poemarios de su primera etapa, el que me conmueve y emociona más es “La última inocencia”, ya que Alejandra lo escribe en pleno tratamiento psicoanalítico con León Ostrov, a quien dedicaría el libro. Recurre a aquel para tratar de ordenar sus emociones y frustraciones, lástima que todo fue interrumpido. El afán por llegar hasta los límites y extremos de la vida pudo más que la prudencia y la sensatez. Va construyendo su figura de autora maldita en medio de una sociedad de clase media recatada y pudorosa, donde la feminidad significa inocencia. Por ello el nombre del poemario representa un sentido adiós. No hay nada más hermoso que una joven desamparada en medio de una tormenta.

De este libro se pueden explayar muchas ideas, pero resulta clave para nuestro análisis el saber que el proceso de su escritura de desarrolló en una de las etapas más fuertes y problemáticas de su vida (ya se ha mencionado lo del tratamiento con Ostrov). Los desequilibrios mentales son cada vez más constantes y la desesperación crece inconmensurablemente.

El libro está formado por dieciséis poemas, en su mayoría muy cortos y en verso libre. El centro poético es la noche, este elemento tiene significados opuestos, ya que se representa de forma positiva y negativa en uno o varios discursos. Con respecto a lo primero, es una representación de la muerte. Encontramos cierto afán de los distintos locutores a entregarse libremente a ese espacio poético, con el objetivo de encontrar el equilibrio emocional y espiritual. Pero ese trance ese doloroso, y en algunos casos incierto, mientras más se está próximo a llegar, mayor desgarro se siente. Por ello el otro elemento central es la figura del viajero, cuya génesis biográfica se ha mencionado anteriormente en la travesía de sus orígenes judíos. Otra acepción que se le puede dar al tópico de la noche es la figura de la madre, ya que este espacio representa la protección del yo lírico. Con respecto a lo segundo, se puede mencionar que la noche posee una gran carga negativa de represión y de sufrimiento, llegando a representar el infierno mismo.

Esta contraposición de significados respecto a un mismo tópico deja muy claro que uno de los recursos líricos que ha utilizado Alejandra Pizarnik en la escritura de sus poemas es el de la simultaneidad de voces en un mismo discurso. Este nos va a servir para poder explicar de forma más clara y precisa el desequilibrio emocional de la poeta argentina.

En la mayoría de sus poemas se percibe una lucha y una confrontación entre dos voces, donde una quiere subordinar a la otra, imposibilitando la armonía. Hay una fragmentación psicológica en la exaltación del yo lírico.

Para que el análisis sea mucho más claro, voy a tomar como punto de referencia la teoría de la polifonía de la enunciación que elabora Ducrot, apartir de lo propuesto por Bajtin. Esta concepción se caracteriza por la confrontación de diversas perspectivas en el mismo enunciado, estas se yuxtaponen y se oponen, según el sentido que van adquiriendo. Todo el proceso de la enunciación es concebido como una representación teatral, como una polifonía en la que hay una presentación de diferentes voces abstractas, de varios puntos de vista y cuya pluralidad no puede ser reducida a la unicidad del sujeto hablante. En este análisis polifónico se hablará de tres figuras esenciales vinculadas con el sujeto hablante: se trata del sujeto empírico, el locutor y los enunciadores. La estructura es la siguiente:

Sujeto empírico à Locutor à Enunciador 1, Enunciador 2 …..

El sujeto empírico es el autor efectivo que produce el enunciado o el texto. En este caso se trataría de Alejandra Pizarnik.

El locutor, pertenece al ámbito netamente lingüístico, ya que se trata del presunto dueño del enunciado, a él se le atribuye la responsabilidad de la enunciación. Comúnmente es designado en primera persona, y en el campo literario es ficcional. En todo discurso hay un solo locutor que es el responsable del sentido polifónico. Como el autor de una puesta en escena o acto teatral en miniatura, organiza los puntos de vista – enunciadores- identificándose con uno de ellos, y oponiéndose a otros.

Los enunciadores son los distintos puntos de vista o perspectivas que yacen inmersos en el enunciado. Estas voces confrontan y luchan respecto a lo que se propone alcanzar en el discurso.

Esta teoría nos va a servir para desentrañar el carácter dialógico y confrontacional en los yo líricos utilizados en el libro de Alejandra Pizarnik. Ya se ha mencionado anteriormente la fragmentación psicológica que estaba sufriendo la escritora en esa época de su vida y que se verá reflejada en su discurso poético. Para que no sea tan extenso, voy a considerar solo dos poemas del libro. El primero se titula “Noche” y está compuesto por 26 versos. En este poema aparecen al menos dos enunciadores, uno que transmite una visión positiva y esperanzadora respecto a la aparición de lo nocturno, y otro que la confronta y critica toda la romantización que se ha hecho respecto a la imagen de la noche.

En el primer verso se puede percibir esa lucha entre dos concepciones distintas respecto a una misma realidad.

Tal vez esta noche(E1) no es noche (E2) el primero trata de afirmar algo, el segundo lo niega rotundamente y se apodera del discurso poético desde una perspectiva dolorosa:

Debe ser un sol horrendo, o/ lo otro, o cualquier cosa …/ ¡Qué se yo! ¡Faltan palabras, falta candor, falta poesía/ cuando la sangre llora y llora! (E2).

Se percibe un total dominio del discurso por parte del segundo enunciador, manifestando un sentido trágico de la vida. Recurre a la incertidumbre y a la afirmación de las carencias de la existencia donde solo hay espacio para el sufrimiento y la falta de libertad (falta poesía).

Esta visión negativa del discurso poético se ve contrastada con la reaparición del primer enunciador, ya que intenta añadir una cuota de esperanza:

¡Pudiera ser tan feliz esta noche!/ Si sólo me fuera dado palpar/ las sombras, oír pasos,/ decir “buenas noches” a cualquiera/ que pasease a su perro,/ miraría la luna, dijera su/ extraña lactescencia tropezaría/ con piedras al azar, como se hace. (E1)

Este enunciador da una posibilidad de subsanar todo lo negativo, utilizando enunciados desiderativos con el objetivo de alcanzar una plena felicidad.

Nuevamente en el discurso poético aparece el segundo enunciador para tratar de apagar todo buen deseo:

Pero hay algo que rompe la piel,/ una ciega furia/ que corre por mis venas./ ¡Quiero salir! Cancerbero del alma./ ¡Deja, déjame traspasar tu sonrisa! (E2)

El uso del conector lógico de oposición refleja toda confrontación hacia el primer enunciador. Para el segundo es imposible alcanzar el equilibrio emocional, por ello utiliza referencias a lo corporal con el objetivo de unirlo con lo psicológico. El cuerpo es un espacio de dolor y desencuentros. En los últimos versos se percibe al espacio nocturno como una cárcel o hasta el infierno mismo.

Por último aparece el primer enunciador para querer luchar contra todo lo expuesto por el segundo enunciador, para ello recurre a una visión positiva de la noche:

Pudiera ser tan feliz esta noche!/ Aún quedan ensueños rezagados./ ¡Y tantos libros! ¡Y tantas luces/ ¡Y mis pocos años! ¿Por qué no?/ La muerte está lejana. No me mira./ ¡Tanta vida, Señor!/ ¿Para qué tanta vida?/ (E1)

Aún existe una pequeña posibilidad de la armonía: recurrir a los ensueños, a los libros, a las luces, incluso se menciona que la muerte está lejana, y que no se percata de su presencia. Por lo tanto aún queda mucho tiempo para alcanzar la felicidad; sin embargo, en el último verso se refleja el total condicionamiento del locutor ante la visión pesimista del segundo enunciador. ¿Para qué tanta vida? ¿Para seguir sufriendo?

El poema refleja la doble concepción de la noche en el yo lírico, es una voz luchando contra otra, lo curioso es que ambos nacen del mismo personaje. Gran referencia a los problemas psicológicos que estaba pasando la poeta argentina en esos años.

En el siguiente poema titulado “Cenizas” también se percibe la confrontación entre dos enunciadores que tienen concepciones distintas respecto a una misma realidad.

El primer enunciador refleja lo doloroso y lo negativo. El segundo, lo candoroso, bello y esperanzador.

Cabe mencionar que este poema utiliza como la imagen del viaje como elemento de redención. Posiblemente influenciado por sus raíces judías. El título del poema puede ser una gran referencia al holocausto.

La noche se astilló de estrellas / mirándome alucinada/ el aire arroja odio (E1)

Embellecido su rostro con música/ Pronto nos iremos/ Arcano sueño / antepasado de mi sonrisa

(E2)

El viaje aparece como contraste al horror del aire y de la noche. Es la única forma de salvación y de felicidad.

El mundo está demacrado/ y hay candado pero no llaves/ y hay pavor pero no lágrimas. (E1)

Este último verso es interesante porque propone una posible deshumanización del enunciador, además de que no hay alternativa de solución para los grandes problemas que se presentan.

¿Qué haré conmigo? Porque a Ti te debo lo que soy (E2)

El segundo enunciador se resiste a ser vencido por el pesimismo y la desesperanza. El siguiente cruce de voces es totalmente conmovedor

Pero no tengo mañana (E1)

Porque a Ti te… (E2) Este enunciado entrecortado da a entrever un problema entre lo físico y lo mental, dando la sensación de que toda forma de salvación es imposible.

La noche sufre. (E1) El locutor se identifica con el primer enunciador, ya que en todo el poema hay un predominio por la angustia y la frustración.

“La última inocencia” es uno de los libros más dolorosos, autobiográficos y pesimistas de la poeta argentina. Que lo haya escrito antes de los dieciocho años y en medio de una terapia psicoanalítica da entrever un mundo juvenil lleno de dolor y desesperanza.

Alejandra siempre será aquella adolescente introvertida, triste y solitaria de la que estamos enamorados, pero que preferimos mirar desde la lejanía, ya que si decidimos dar el primar paso hacia su encuentro, el fuego terminaría por consumirnos (y pensar que la adolescente suicida de “Sobre héroes y tumbas” lleva su nombre).

Cultura

La historia detrás de los mensajes de WhatsApp enviados al ministro de Cultura

Detrás del escándalo por el recorte del polígono de protección de las Líneas de Nasca y Palpa se esconde algo más grave: una historia de favores y componendas en las altas esferas del Ministerio de Cultura. Mensajes enviados por Alberto Martorell al ministro Fabricio Valencia revelan una posible oferta de cargos a cambio de beneficios, abriendo la puerta a un caso que podría comprometer la integridad de la gestión pública en el sector Cultura.

El plan para el recorte del polígono de las Líneas de Nasca y Palpa se vino conversando desde fines de 2024, pero la propuesta tomó más fuerza en febrero del 2025 por presión e intereses de las bancadas de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP). Según fuentes de Palacio de Gobierno esto se le comunicó al ministro. La decisión había sido encomendada a Valencia Gibaja y debía ejecutarse. Pero el ministro de Cultura tenía un obstáculo fuerte en Ica, se trataba de la presencia de Alberto Martorell Carreño, quien por esos días era el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica.

El ministro Valencia sabía que con Martorell como director de la DDC Ica, ejecutar la orden de Palacio era complicado, ya que Martorell Carreño siempre fue un acérrimo defensor del patrimonio cultural. Desde esa fecha, una de las primeras acciones del ministro fue eliminar a Martorell de Ica.

Ministro de Cultura dando indicaciones en su viaje de comisión.

La ejecución exprés del recorte del polígono de las Líneas de Nasca entró en marcha en marzo pasado, fecha donde Alberto Martorell renunció al cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. Altos funcionarios del Ministerio de Cultura han revelado que días antes de su salida, la asesora del titular del Mincul llamó a Martorell. En esa llamada se le solicitó que con urgencia se presente en el piso 8 de la sede central del Ministerio de Cultura en Lima. Tras unas horas de espera y ante la ausencia del ministro, le comunicaron el siguiente mensaje: “Él (Fabricio Valencia) quiere hacerte una oferta”. Luego de ello, otro mensaje fue enviado a Martorell mediante otro asesor: “Anda presentando tu renuncia, que te quiere hacer una oferta”.

Días después, según fuentes del piso 8 de la sede central del Mincul, el ministro Fabricio Valencia y Alberto Martorell se reunieron en privado. Fue en esa reunión que el ministro le ofreció el cargo de director del Museo de Antropología a Martorell. Su propuesta fue rechazada inmediatamente, y Martorell se negó a renunciar. Valencia jamás explicó porque eliminó al exdirector de la DDC de Ica, pero lo que sí hizo al pie de la letra, fue cumplir con la orden de Palacio.

Ministro Fabricio Valencia y Alberto Martorell.

Durante esos días de marzo, varios mensajes de WhatsApp fueron dirigidos al celular de Martorell. Altos funcionarios del Mincul presionaron para que presente su renuncia. Tras idas y venidas el ministro Fabricio Valencia le exigió la renuncia y a cambio prometió designarlo en el Qhapaq Ñan. Pero las semanas pasaron y su resolución jamás salió.

Esta semana ya se preparaba la resolución de Martorell para ser designado en el Qhapaq Ñan, pero una fuente del Mincul nos comentó: “La viceministra Moira Novoa ya estaba armando la resolución de Martorell pero cuando Lima Gris lanzó lo del chat al ministro, cancelaron la designación”.

El chat enviado al ministro Fabricio Valencia

El fin de semana tuvimos acceso a un chat de WhatsApp privado con tres mensajes dirigidos al ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. El mensaje fue enviado por Alberto Martorell Carreño. Esto fue confirmado por el propio Martorell, tras nuestra consulta. Además, nos mencionó que no sabe cómo esto fue publicado desde su propio celular. Cuando se le preguntó sobre los detalles de los mensajes al ministro, Martorell se negó a responder. Lo que sí dejó en claro, es que durante su gestión como director de la DDC de Ica, nunca se habló del recorte del polígono de las Líneas de Nasca y Palpa.

Para entender cada uno de los mensajes enviados al teléfono del ministro Fabricio Valencia, hay que conocer el contexto, por ello, conversamos con dos de nuestras fuentes de la sede central del Ministerio de Cultura. “Lo que buscó el ministro fue deshacerse de Alberto Martorell. Fabricio sabía que el doctor no le iba a aceptar el recorte del polígono”, nos señala un alto funcionario.

Los mensajes que Martorell envía son del jueves 12 de junio. La hora del primer mensaje es de las 6:22 am. Ese día fue clave para el Gabinete, porque el Premier Eduardo Arana junto a sus ministros —incluido Fabricio Valencia Gibaja— llegaron al Congreso de la República para pedir el voto de confianza.

En ese mensaje se lee: “Buenos días Fabricio. Ayer se logró una buena parte de lo mío, pero falta aún bastante. Creí que anoche saldría la RM (Resolución Ministerial) publicada, pero no la encuentro aún. Tengo que insistir en que se publique ya y pedirte que demos el paso a los definitivo, que es la designación del QÑ (Qhapaq Ñan). Piensa que son tres meses sin ingresos, y claro, con la certeza de que sabrás solucionarlo, rechazando otras alternativas. Cada día cuenta”.

Es decir, Martorell lo que buscaba es que el ministro Fabricio Valencia cumpla con su palabra. Recordemos que la “oferta” del ministro fue que Martorell renuncie a la DDC de Ica y a cambio le daría su designación para el Qhapaq Ñan. Este primer mensaje fue enviado luego de casi tres meses de espera, ya que Valencia no cumplía con su oferta.

El segundo mensaje fue enviado casi tres horas después, exactamente a las 9:11 am. En este nuevo mensaje el tono de Martorell cambia, e increpa al ministro diciéndole: “Acabo de averiguar y no has firmado la RM. Fabricio, no estás frente a una persona que puedas dejar a la espera y permitir que suceda todo lo que ha sucedido. Estarás muy ocupado, pero merezco que me digas exactamente la hora de la forma (firma). Y yo he cumplido. Sigo confiando en tu palabra”.

Nos preguntamos: «¿En qué cumplió Martorell?» Pues en presentar su renuncia, pero el que no cumplió fue el ministro Valencia. Esto claramente generó una molestia en el que alguna vez fue el profesor del ministro de Cultura. Desde el piso ocho se puso mil excusas para que no salga el nombramiento de Martorell. Todo indica que lo estuvieron meciendo.

En el tercer mensaje, enviado a las 9:13 am, es decir, solo dos minutos después del segundo mensaje, Martorell insiste en que el ministro cumpla su palabra: “Tienes mil preocupaciones. Pero esto ya escapa de lo racional y lo humano. Piensa con una mano en el corazón lo que está pasando y actúa como corresponde, que yo he demostrado saber hacerlo y pienso seguir en el camino de lo recto y correcto”.

Esta línea final nos deja con varias preguntas: ¿Alberto Martorell tal vez conoce más sobre los malos pasos del ministro Fabricio Valencia? ¿Por qué señalar lo recto y lo correcto en una conversación entre dos “amigos”? Tal vez fue una advertencia. Lo cierto es que, Martorell fue enfático en decirnos que él desconocía lo que se pretendía hacer con las Líneas de Nasca y Palpa.

La historia detrás de los mensajes de WhatsApp no solo revela la negociación del ministro Fabricio Valencia, sino también su “habilidad” para ofertar puestos de trabajo y no cumplir. Es así como opera el ministro de Cultura ante las exigencias de Palacio de Gobierno, y es así como Palacio presiona a sus ministros a pedido de dos bancadas y empresas privadas con intereses oscuros en las tierras de Nasca.

Una pausa y un ministro rebelde

Tras el escándalo del polígono de las Líneas de Nasca y Palpa, varios congresistas de APP y Fuerza Popular se pusieron nerviosos ante las movilizaciones que se iban coordinando en Lima, Cusco y en Ica. Fue por eso que algunos parlamentarios llamaron al ministro de Cultura y a Palacio para pedir que se ponga una pausa a la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC firmada por Moira Novoa Silva, ya que en las calles podría originarse enfrentamientos entre la población.

Ante la presión en el parlamento, los medios de comunicación y la sociedad civil organizada, se logró que el gobierno de Dina Boluarte anule el recorte del 42% de las líneas de Nasca y Palpa. El comunicado, coincidentemente, fue publicado por el Ministerio de Cultura el 08 de junio por la mañana, fecha en que se conmemora el fallecimiento de María Reiche.

Todo fue rápido, hecho al caballazo. Esa misma semana, según fuentes palaciegas, le habrían pedido su renuncia al ministro Fabricio Valencia. Sorprendentemente, el ministro se habría negado. Pero esta negativa habría estado acompañada de un contundente mensaje: “Si me sacan, yo hablo”. Queda claro que Valencia Gibaja juega su propio juego.

Ministro de Cultura y su realidad virtual.

Desde el Palacio y en la sede central del Mincul, señalan que el cambio se dará; es solo cuestión de días, pero a Fabricio Valencia lo van a reciclar en algún cargo fuera del país. Por estos días su silencio tiene un precio, y parece que las Líneas de Nasca y Palpa también, ya que el gobierno no piensa retroceder en su deseo de reducir el polígono; por ahora el plan es socializar cueste lo que cueste.

Mientras esto sucede, la Fiscalía viene investigando el caso Shirley Hopkins. Hoy podemos decir que, frente al Congreso, el ministro de Cultura mintió de forma descarada. Un viaje con la señora Hopkins revelaría más indicios de esta presunta relación sentimental que ha sido negada en señal abierta.

ACTUALIZACIÓN

Minutos antes de la publicación de nuestro informe, Alberto Martorell publicó un video con sus descargos en su cuenta oficial de Facebook. Es importante señalar que el video se basa en nuestro adelanto sobre el chat que comentamos en nuestro programa de radio y podcast pero no en este reciente informe completo.

Cultura

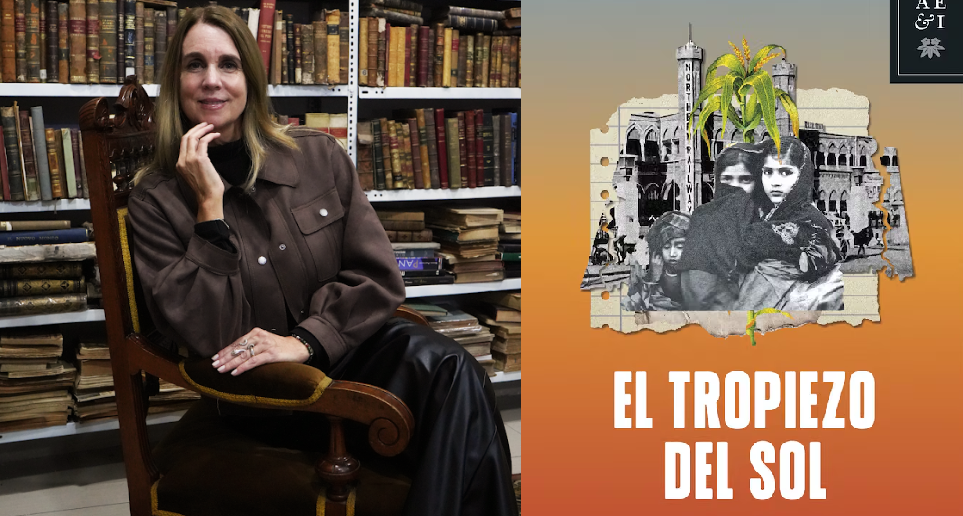

“El tropiezo del sol” de Sonia Cunliffe en la librería de Lima

Los comentarios estarán a cargo del narrador Gabriel Ruiz Ortega

En el marco de los sábados culturales de la librería de Lima, primera librería anticuaria del Centro Histórico de Lima, Sonia Cunliffe presentará la reimpresión de su segunda entrega narrativa El tropiezo del sol (Planeta, 2025). Según Maribel Acosta Damas “El tropiezo del sol es una pieza coral. Una novela corta, que se lee de un tirón y relata desde personajes, espacios y sonidos distintos el drama de nuestro tiempo: las migraciones”. La novela cuenta con 152 páginas y 20 capítulos y en la contratapa podemos leer “dos movimientos telúricos, uno de baja y otro de gran intensidad, sitúan a sus personajes en un mismo lugar para hacer que se redescubran y darle un nuevo rumbo a sus historias”. Un libro aparentemente distante geográficamente, la primera historia comienza en la India y la segunda en México D.F., pero más cercano que nunca luego del reciente movimiento sísmico que ha inquietado nuestra ciudad. Una novela ideal para leer en un proceso de duelo o atravesar una ruptura.

La autora cuenta además con la factura literaria de A la izquierda en el desvío (Planeta,2023), obra que nos sitúa en la cooperativa azucarera de Paramonga, escenario donde trascurrió la infancia de Sonia. Cabe resaltar que la narradora Cunliffe es una reconocida artista visual y activista de la fotografía, estudió Artes Visuales y Fotografía en la Escuela Panamericana de Sao Paulo (Brasil) y entre sus últimas exposiciones podemos mencionar «Documentos extraviados: niños de Chernóbil en Cuba» (III Bienal de Asunción, Paraguay) y «“Todos los nombres” de Bullón [y los tiempos indelebles de Cunliffe]» en el Centro Cultural Inca Garcilaso (2022).

La presentación del Tropiezo del sol se realizará en la Librería de Lima, ubicada en jirón Cailloma 843 (Centro de Lima) a las 5 p.m. Los comentarios estarán a cargo del narrador Gabriel Ruiz Ortega y el cierre musical, un popurrí de música criolla de salón y trova, gracias a Amatista Ensamble de Hanan Art. Brindis de honor.

Cultura

Onírica Teatro independiente presenta «Naranjas»

Escrita y dirigida por Alejandra Vieira Aliaga.

Bajo la producción de Onírica Teatro Independiente continúa presentándose la temporada de la obra Naranjas, escrita y dirigida por Alejandra Vieira Aliaga. La puesta en escena tiene funciones en el Club de Teatro de Lima, hasta el 12 de julio. Entradas a la venta en Joinnus.

Naranjas nos transporta a un transitado cruce limeño: hora punta, tráfico, vendedores ambulantes, cláxones y contaminación. En una esquina Sara trabaja desde hace varios años vendiendo jugo de naranja con su madre, donde un día llegan al cruce Keyla y Marcela. Pese al rechazo de los demás vendedores al verlas pedir limosna, Sara decide acercarse y rápidamente se hace amiga de Keyla, quien junto su madre ha venido de lejos para buscar atención en el hospital de la capital. Sara y Keyla se la pasan fascinadas con las piruetas de los artistas callejeros del cruce y sueñan con poder juntar suficiente para ir al circo. Al conocer el motivo de su viaje a Lima todos hacen lo que pueden por ayudarlas, pero las largas colas del hospital, la falta de medicinas y la precariedad del trabajo en la calle harán que peligre el sueño de las niñas de lograr ver el circo.

La obra nos muestra, desde la mirada de una niña cerca de terminar el colegio, el descubrimiento de la cruda realidad peruana donde la enfermedad marca una travesía de nunca acabar cuando se carece de privilegios. La protagonista –Sara- es una adolescente que se pregunta por el sentido del esfuerzo: levantarse temprano, trabajar con su madre, ir a estudiar y sacar buenas notas en el contexto en el que vivimos actualmente lleno de desorden, violencia, egoísmo y corrupción. ¿Acaso le puede esperar un futuro distinto? Forman parte del elenco Yaremís Rebaza, Sol Nacarino, Beatriz Ureta, Astrid Villavicencio y Alain Salinas.

“Naranjas es una obra que busca darnos una mirada a ese contexto cercano de la calle por el que transitamos siempre, pero que pocas veces nos detenemos a observar. Cada uno de los personajes tiene una lucha propia: encarnan distintas historias pero que son al fin y al cabo las de miles de compatriotas”, nos dice la directora y dramaturga Alejandra Vieira Aliaga. “Es una historia sobre la persistencia en un contexto hostil y precario, fruto de un sistema que en lugar de protegernos nos vulnera; pero pese a esa acidez es también una historia dulce de dos niñas que encuentran en su amistad una forma amable y esperanzadora de ver el mundo, donde soñar juntas se vuelve la motivación para seguir”. La también docente peruana, egresada de Artes Escénicas y Magíster en Estudios Culturales por la PUCP, es ganadora del Concurso Nacional de Dramaturgia del Ministerio de Cultura (2017) por la obra Este lugar no existe.

Onírica Teatro Independiente fue fundada por Alejandra Vieira Aliaga, Jhoselyn Bernal Mendoza y Yaremís Rebaza, comunicadoras y artistas escénicas peruanas. Su misión es crear teatro que visibilice problemáticas urgentes, promueva reflexiones y fomente acciones reales hacia el cambio social. A través de la exploración e investigación escénica, buscan que cada obra encuentre un lenguaje único que conecte profundamente con el espectador, abordando temas relevantes para el Perú y sus diversas comunidades.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Días de función: viernes 20 y 27 de junio / viernes y sábado 4, 5, 11 y 12 de julio

Horario: 9:15 p.m.

Lugar: Club de Teatro de Lima

Dirección: Av. 28 de julio 183 Miraflores

Entrada general: 40 soles

Estudiantes y Conadis: 25 soles Venta de entradas en Joinnus

Cultura

Ruraq Maki: conflicto y malas artes

Ministerio de Cultura cede ante presión y amplía los cupos para la conocida expo-venta de arte popular tradicional.

Lo que parecía un proceso técnico y transparente se ha convertido en un ejemplo de cómo la “argolla cultural” sigue operando detrás de miradas oficiales. El Ministerio de Cultura anunció de manera sorpresiva la ampliación de participantes en la expo-venta ‘Ruraq Maki’: de 140 a 210 expositores. Es decir, habrá 70 cupos adicionales, incluyendo postulantes rechazados en la selección inicial. Esta decisión faltaría a los principios básicos de pluralidad que, en teoría, sustentan la convocatoria.

Durante la primera convocatoria, realizada entre el 28 de abril y el 5 de junio, se evaluaron postulaciones según criterios públicos y técnicos, seleccionando 140 artesanos ajustados al espacio físico disponible. Y de pronto, mediante una decisión discrecional —sin claridad sobre nuevos criterios, o condiciones de acceso— el Ministerio amplió el grupo de participantes sin explicar cómo se conservará la transparencia del proceso.

Una respuesta oficial emitida por el Mincul habla de su “compromiso con la inclusión”, pero el silencio sobre a quiénes beneficiará realmente esa inclusión, y con qué méritos, ha desatado críticas. ¿Se trata de incluir a nuevas comunidades marginadas o de favorecer a los mismos colectivos que históricamente han tenido acceso privilegiado?

Ruraq Maki (hecho a mano), es una exposición-venta de arte popular tradicional que reúne dos veces al año a decenas de colectividades de artistas tradicionales de diferentes regiones del Perú. ¿Pero realmente se ejerce pluralidad en la convocatoria de los artesanos? ¿O los convocados son los mismos de siempre?

Por su parte, Soledad Mujica Bayly, exdirectora de Patrimonio Inmaterial, creadora de ‘Ruraq Maki’ y despedida del Ministerio de Cultura en junio del 2022 por no contar con título universitario, hace unas horas publicó en su red social:

“Celebro que el Ministerio de Cultura haya ampliado los cupos para participar en RURAQ MAKI de 140 a 210 participantes, qué importante es la opinión pública.

Si van a seleccionar a 70 artistas o colectivos más con las mismas bases y criterios y con el mismo equipo… no tenemos ninguna garantía de que los importantes maestros y maestras… excluidos en el primer proceso sean incluidos. Si quieren ser transparentes, que digan quiénes son los que tomarán las decisiones ahora. Tendremos que estar vigilantes”.

Qué curioso es que ella señale: lo importante que es la ‘opinión pública’. ¿Acaso ejerció presión al Mincul? ¿Qué tanta influencia sigue teniendo la señora Mujica en el proyecto Ruraq Maqui? ¿Quiénes son los maestros excluidos que ella menciona, aparte de Tater Vera?

Al parecer, en este sorpresivo proceso de evaluación en el Mincul, se incrementarían más cupos para las mismas ‘redes de influencia’, y ‘los mismos artesanos de siempre’ con una discutible garantía de acceso plural.

La nueva convocatoria para Ruraq Maki del 25 de junio podría confirmar que la argolla sigue intacta, consolidando el poder de unos pocos y negando la verdadera diversidad cultural que se pretende promover.

Este nuevo episodio de Ruraq Maki nos hace recordar a la argolla literaria que se acostumbró a viajar a las ferias del libro de todo el mundo, con todos los gastos pagados. Aquí hay muchas cosas por investigar, ya que nos han llegado quejas de varios artesanos que en años anteriores han sido maltratados y choleados por una señora que pretende continuar acomodando a sus preferidos.

Los artesanos deberían variar todos los años, Ruraq Maki no es chacra de nadie, es una plataforma de una institución del Estado que tiene la obligación de poner en vitrina a los miles de artesanos de todo el Perú. Basta de feudos culturales.

Cultura

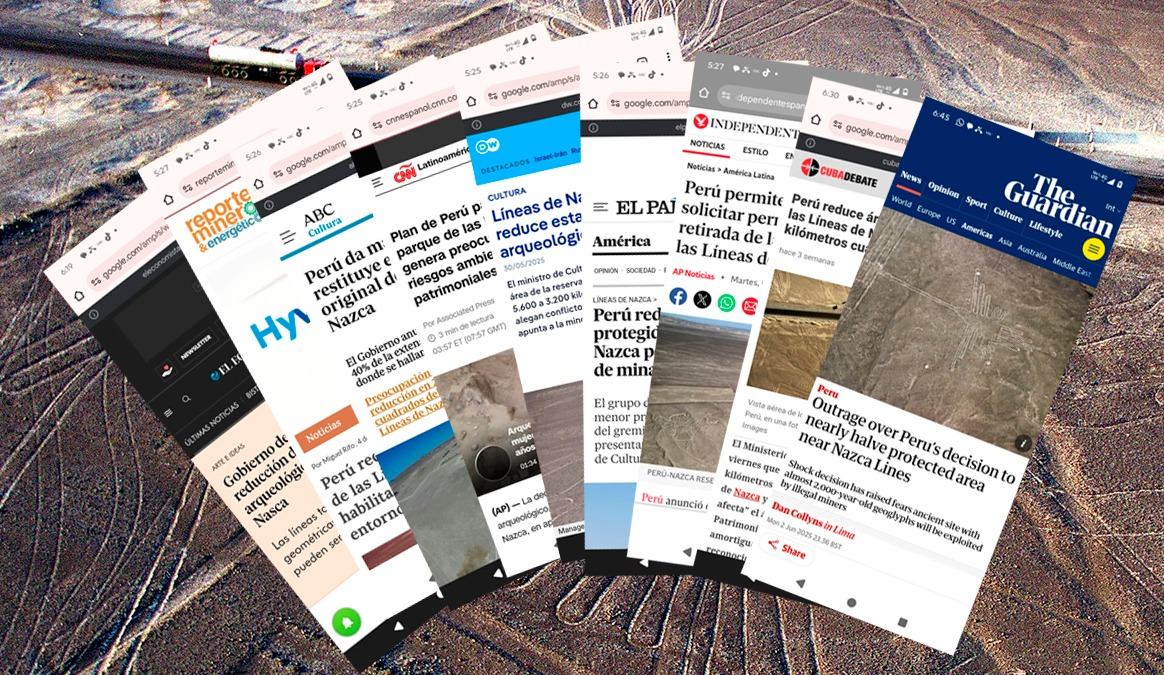

El atentado contra las líneas de Nasca acapara la atención de los medios internacionales más importantes

El patrimonio mundial que son las Líneas de Nasca no ha dejado indiferente a la prensa mundial que viene cubriendo la amenaza de su reducción espacial. Es lamentable que en lugar de buenas noticias sean las peores decisiones del mismo ministerio a cargo de su defensa las que acaparen la atención de la prensa mundial. ¿Acaso no es el momento que la UNESCO actúe?

El 29 de mayo pasado, desde Lima Gris denunciamos y destapamos el entramado del recorte del polígono de las Líneas de Nasca y Palpa. Tuvimos acceso a la resolución viceministerial antes que se publique en el diario oficial El Peruano, y fuentes del Ministerio de Cultura señalaron el interés directo de mineros informales.

La denuncia tuvo gran repercusión en el sector cultural y en los espacios especializados de arqueología. Tras tres días de un intenso cuestionamiento y criticas de diversos sectores contra el Ministerio de Cultura, el caso del recorte del polígono saltó a las páginas de los más importantes medios internacionales. Aquí un repaso de la cobertura internacional sobre el escándalo de las Líneas de Nasca y Palpa.

El 3 de junio el medio Independent en español informó:

«Perú permite a mineros solicitar permisos en zona retirada de la protección de las Líneas de Nazca. Perú anunció el martes que los mineros que trabajaban de forma ilegal en una extensa área de reserva arqueológica y protección alrededor de las famosas Líneas de Nazca ahora podrán iniciar trámites para obtener sus permisos y seguir laborando luego que el gobierno redujo el área de protección en 42%. (…) El miércoles, el Ministerio de Cultura redujo —mediante una resolución— el área de protección que circunda a las Líneas de Nazca en 2.397 kilómetros cuadrados. La reserva fue creada en 1993 y en 2004 se precisó que su área era de 5.633,46 kilómetros cuadrados (…) El ministro de Cultura Fabricio Valencia dijo el jueves en un comunicado que la reducción estaba basada en “sesudos estudios por más de 20 años” y señaló que la reserva arqueológica en realidad era solamente de unos 3.200 kilómetros cuadrados (…) La Associated Press revisó la resolución, pero no halló detalles de los estudios que argumentan la reducción. También pidió detalles de los estudios citados por el ministro para reducir el área de protección sin obtener respuesta al momento (…) Algunos creen que las líneas estaban relacionadas con la astronomía y posiblemente fueron una especie de calendario; consideran que los trazos tenían relación con la gestión del agua, un elemento muy escaso en la zona donde casi nunca llueve».

El 4 de junio el medio chileno Reporte Minero informaba:

«Perú reduce área protegida de las Líneas de Nazca y habilita minería en su entorno. Medida oficial recorta en más de 2.300 km² la zona arqueológica y permite regularizar actividades extractivas previamente ilegales. El gobierno peruano autorizó la legalización de actividades mineras en una zona que hasta ahora estaba protegida por su valor arqueológico. Esta decisión se tomó tras la reducción en un 42% del área de protección que rodea las icónicas Líneas de Nazca, Patrimonio de la Humanidad. Según el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, los mineros que operaban en esa área podrán ahora solicitar permisos para continuar su actividad de manera regular. Montero explicó que, debido a esta modificación, las actividades mineras en la región ya no se consideran ilegales, aunque reconoció que aún no se tiene un catastro exacto de cuántas personas están operando en el área. El gobierno planea realizar una evaluación para determinar el alcance de la minería presente. (…) Pese a que se mencionó que la decisión se basó en estudios realizados durante 20 años, la resolución ministerial no incluye detalles específicos sobre estos análisis, y tampoco se entregó información adicional tras ser solicitada por medios como Associated Press. Antecedentes de minería ilegal en la zona. Anteriormente, autoridades y medios reportaron la presencia de minería ilegal dentro del área protegida, y en ocasiones se destruyeron campamentos y maquinaria. Con la nueva delimitación, estos antecedentes cobran nueva relevancia».

8 de junio, El Economista de México informa:

«Gobierno de Perú anula reducción de reserva arqueológica de Líneas de Nazca. El gobierno de Perú anuló el domingo la reducción en un 40% de la extensa reserva arqueológica donde se hallan los milenarios geoglifos de Nasca, una criticada medida que beneficiaba a los mineros ilegales que invaden la zona. La decisión de las autoridades peruanas restablece el área total de 5.633 km2 de la reserva de Nasca, situada 400 kms al sur de Lima en la región Ica, que había sido recortada a 3.235 km2 según una norma del 28 de mayo del Ministerio de Cultura».

También Cuba nos prestó atención. El medio Cuba debate informó hace tres semanas:

«Perú reduce área de la reserva de las Líneas de Nazca en casi 4 000 kilómetros cuadrados. El Ministerio de Cultura de Perú anunció el viernes que reducirá en más de 2.397 kilómetros cuadrados la reserva de las Líneas de Nazca y acotó que ese cambio no “altera ni afecta” el área inscrita como Sitio del Patrimonio Mundial ni su zona de amortiguamiento aledaña que la protege, reconocidas por la Unesco. En un comunicado, el Ministerio de Cultura señaló que su titular, Fabricio Valencia, realizó ese anuncio la víspera durante una sesión de la comisión legislativa de Cultura realizada en la ciudad de Ica, a 314 kilómetros al sur de la capital. El ministro señaló que en el área liberada “se podrán realizar diferentes actividades, en algunos casos con previa autorización del Ministerio de Cultura”, pero no dio detalles. The Associated Press revisó la resolución, pero en ella no se argumentaron las razones de la medida. La AP pidió comentarios al Ministerio de Cultura, pero no obtuvo una respuesta hasta el momento. En 2016, Johny Isla, arqueólogo del Ministerio de Cultura y responsable de la gestión del patrimonio cultural de Nazca, dijo al diario El Comercio que no contaban con el personal ni los recursos necesarios para vigilar el área protegida. Añadió que la minería ilegal había afectado parte de un cementerio de una cultura preinca llamada Nazca luego que mineros realizaron caminos de acceso para sus campamentos».

El medio español EFE informó el 9 de junio:

«El Gobierno de Perú restituye el área original de la reserva de las Líneas de Nazca. Lima (EFE).- El Ministerio de Cultura de Perú modificó este domingo una resolución que recortaba en 2.400 kilómetros cuadrados el área de la reserva de las famosas Líneas de Nazca, una medida que había generado gran polémica y el rechazo de especialistas en el país andino.Una resolución publicada en el diario oficial El Peruano resolvió dejar «sin efecto» el artículo 1 de la anterior resolución viceministerial, que reducía de unos 5.600 kilómetros cuadrados a 3.200 kilómetros cuadrados la reserva de Nazca. Durante una sesión de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, celebrada en la región sureña de Ica, donde se encuentra Nazca, el ministro dijo que en el área liberada se podrían realizar «diferentes actividades», en algunos casos con previa autorización de su ministerio. Tres días después, Valencia reconoció la presencia de la minería ilegal dentro de la reserva, pero reiteró que la medida que habían tomado «no significa que se potencie, ni que la probabilidad de que alguna afectación por minería informal aumente».

El 3 de junio también el medio español ABC informó:

«Perú da marcha atrás y restituye el área original de las Líneas de Nazca. Se teme el daño a los geoglifos por explotaciones mineras. La decisión del Gobierno de Perú de reducir en 2.400 kilómetros cuadrados el área de reserva de las famosas Líneas de Nazca preocupa a arqueólogos, ambientalistas y en general, a defensores del patrimonio, que temen que la explotación minera ilegal en la zona dañe los geoglifos de 2.000 años de antigüedad. La asociación internacional María Reiche, un colectivo sin ánimo de lucro creado para continuar el legado de la joven alemana que descubrió por casualidad las enigmáticas figuras en el desierto peruano y dedicó su vida a defender e investigar las Líneas de Nazca, emitió ayer una alerta en sus redes sociales: «¡No aceptamos el recorte de un 42% del área de reserva de las líneas y geoglifos de Nasca-Palpa, no se puede permitir que el MinCult destruya nuestro patrimonio cultural universal». El ministro dijo que el recorte del área responde a la necesidad de reflejar de manera más precisa la relación entre los geoglifos y las características físicas registradas en la zona, al asegurar su protección y preservación, según informa Efe. (…) Ante los temores suscitados, el ministro reconoció el sábado la existencia de minería ilegal dentro de la reserva de las famosas Líneas de Nazca. «Lamentablemente, el tema de la minería informal es una actividad que está presente en esta zona, pero la medida que hemos tomado no significa que se potencie, ni que la probabilidad de que alguna afectación por minería informal aumente. Eso no va a pasar», indicó Valencia en la emisora local.

Cuando le pidieron más detalles sobre la existencia de esta actividad ilegal en la reserva, el ministro señaló que «hay algunos yacimientos mineros», pero que no tiene «la información exacta de qué tipo de mineral hay ahí», según indica Efe.»

ABC también puso énfasis en el descubrimiento de nuevos geoglifos:

«Gracias a la inteligencia artificial se descubrieron en 2024 más de 300 nuevas líneas misteriosas con más de 2.000 años de antigüedad, que se sumaron a los 430 geoglifos descubiertos previamente. Científicos de la Universidad Yamagata, liderados por Masato Sakai, e IBM Japón, investigaron una zona que cubría inicialmente cerca del 9% de la pampa de Nazca, pero debido a sus buenos resultados, la ampliaron a su totalidad y señalaron a ABC que como resultado, habían encontrado «1.309 candidatos que tienen una alta probabilidad de ser geoglifos». De todos ellos, realizaron estudios de campo en el 26%, que son los que presentaron, pero Sakai señaló su intención de realizar prospecciones sobre el 74% restante. Es posible, por tanto, que aún se conozcan más en un futuro».

El 2 de junio la noticia arribó a EEUU . The Guardian informa :

«Indignación por la decisión de Perú de reducir casi a la mitad el área protegida cerca de las Líneas de Nazca. La impactante decisión ha suscitado temores de que un antiguo sitio con geoglifos de casi 2.000 años de antigüedad sea explotado por mineros ilegales. Arqueólogos y ambientalistas han expresado su indignación por la sorprendente decisión del Ministerio de Cultura de Perú de reducir a casi la mitad el parque arqueológico protegido alrededor de las Líneas de Nazca , excluyendo un área casi del tamaño de la ciudad de Lima, la capital del país. (…) “Están intentando borrar la historia”, declaró Ana María Cogorno Mendoza, presidenta de la Asociación Internacional Maria Reiche, una organización sin fines de lucro creada para proteger las Líneas de Nazca.

“El área que se está separando es exactamente donde se llevaban a cabo algunos de los rituales más antiguos, según nuestra investigación”. Maria Reiche fue una matemática de origen alemán pionera en la investigación de las Líneas de Nazca en el siglo XX. (…) Los críticos de la medida dicen que debilitará décadas de protección ambiental y abrirá la Reserva Arqueológica de Nazca a la minería informal e ilegal , justo cuando los precios internacionales del oro alcanzan su punto máximo. (…) “No ha habido suficientes estudios para decir que no tiene valor cultural ni arqueológico”, dijo César Ipenza, abogado ambientalista que ha seguido de cerca la toma de decisiones en el caso.

“Esta zona, que pertenece a nuestros antepasados, requiere una protección real y no sólo una conveniencia política”. Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura y arqueólogo que ha estudiado los geoglifos, dijo que el área protegida ya estaba “infestada de minería ilegal y plantas de procesamiento de minerales”. Sidney Novoa, director de tecnología de la ONG Amazon Conservation, quien ha mapeado el sitio, dijo que el área ahora excluida de la zona arqueológica protegida ascendía a más de 2.000 kilómetros cuadrados y estaba superpuesta por alrededor de 300 concesiones propiedad de mineros en un controvertido registro de mineros informales supuestamente en proceso de formalizar sus operaciones, conocido como Reinfo. Ipenza dijo que el registro permitió que la minería ilegal continuara con impunidad y sin supervisión estatal, y agregó que el gobierno favorecía la minería por encima de la protección del medio ambiente. La medida “expone [a la reserva] a riesgos muy graves y a daños acumulativos”, declaró Mariano Castro, exministro de Medio Ambiente. “El Ministerio de Cultura no está considerando la expansión de cientos de actividades mineras extractivas que impactarán acumulativamente las sensibles zonas arqueológicas existentes en Nazca».

CNN en español el 5 de junio informó:

«Perú reduce área protegida de líneas de Nazca y se teme avance de actividad minera. El Gobierno de Perú disminuyó el área protegida de las líneas de Nazca, generando preocupación por la vulnerabilidad de los antiguos geoglifos ante operaciones mineras informales cercanas. La Unesco las declaró Patrimonio de la Humanidad en 1994».

El 3 de junio CNN informaba en un artículo extenso que aquí abreviamos:

«La UNESCO declaró a The Associated Press que las autoridades peruanas no han notificado ningún cambio en los límites del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, cruciales para su protección. La organización solicitará más información a las autoridades. “Existe una alianza entre el Gobierno actual y los sectores mineros informales”, dijo el abogado ambientalista Ipenza. “El marco legal continúa flexibilizándose para beneficiarlos”. Un día después de la decisión del 30 de mayo, el ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, reconoció la existencia de minería ilegal dentro de la reserva».

30 de mayo DW TV informaba:

«Líneas de Nazca: Perú reduce esta reserva arqueológica. El ministro de Cultura confirmó la reducción del área de la reserva de las Líneas de Nazca, de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados. Autoridades alegan conflicto con asentamientos. Crítico apunta a la minería informal. (…) Agregó [Valencia] que en el área liberada se podrán realizar “diferentes actividades”, en algunos casos con previa autorización de su ministerio. “No afecta el patrimonio mundial”. Según el ministro, este cambio “no altera ni afecta el área inscrita como sitio del patrimonio mundial ni su zona de amortiguamiento reconocidos por la Unesco, por lo que el Valor Universal Excepcional (VUE) del bien cultural permanece intacto, al igual que su autenticidad e integridad”. En la reunión celebrada en Ica, participaron el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, Edgard Reymundo, la congresista Martha Moyano, la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa; y el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, además de otras autoridades locales y regionales. Reymundo saludó la decisión del Ministerio de Cultura de delimitar el área protegida poligonal donde se encuentran las famosas Líneas de Nazca y los geoglifos de Palpa, y calificó la reunión de muy productiva. “Es un anuncio muy importante, puesto de que se había generado un problema social con los asentados, justamente en Nazca, en relación con el polígono”, acotó. ¿Pedido de mineros informales? El abogado especializado en derecho ambiental y docente de la Universidad del Pacífico César A. Ipenza, sin embargo, criticó la medida y la relacionó en X con un reciente pedido de mineros informales para “precisar” la zona. Entretanto, el diario El Comercio recuerda que, el pasado febrero, intensas lluvias en la región Ica activaron la quebrada San Martín y provocaron la caída de huaicos en el distrito de El Ingenio, afectando parte de tres de los conocidos geoglifos de las Líneas de Nazca por el deslizamiento de lodo y piedras: el árbol, la mano y el lagarto»

4 de junio El País de España informa:

«Perú reduce el área protegida de las líneas de Nazca pese a la presencia de minas informales. El grupo de geoglifos contará con menor protección, pese a la oposición del gremio de arqueólogos, que presentará recurso ante el Ministerio de Cultura. Pese a su valor histórico, el Ministerio de Cultura redujo el plano perimétrico del área protegida intangible en un 42%, pasando de 5.600 kilómetros cuadrados a 3.200 . Fabricio Valencia, el titular del sector, explicó que la disminución permitirá una “optimización de la gestión del lugar”. Pieter van Dalen Luna, decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, asegura que esta información no es real, debido a que el estudio no ha contemplado lo necesario al haberse realizado en solo una parte del territorio arqueológico por temas presupuestales. El gremio sostiene que la justificación del Ministerio de Cultura de optimizar la gestión del sitio no será posible mientras las líneas de Nazca sigan a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. Lo óptimo, indican, sería la creación de una unidad ejecutora para generar políticas de protección, gestión y recuperación del sitio arqueológico con fines culturales, históricos y artísticos. Además, esta reducción ha dejado fuera áreas “expuestas a la vulnerabilidad y la destrucción por varios factores como la minería ilegal y la expansión agrícola”, explican. Si bien el Ministerio de Cultura insiste en que la protección será la misma pese a la reducción, aceptó la existencia de yacimientos mineros en la zona y que no cuenta con información exacta del tipo de mineral que se extrae en los campamentos. Ante ello, el Colegio de Arqueólogos del Perú ha emitido una alerta: la decisión podría sentar un precedente dañino para otros patrimonios como Caral o Machu Picchu, por lo que han solicitado reuniones con la Comisión de Cultura del Congreso de la República y con la presidenta Dina Boluarte para pedir la destitución del ministro Valencia. Van Dalen Luna adelantó a EL PAÍS que presentará un recurso de nulidad ante el Ministerio de Cultura para revertir la medida. (…) El sociólogo Santiago Alfaro remarca que la reducción supone la renuncia a la protección del patrimonio de parte del Ministerio de Cultura. “El área reservada de las líneas de Nazca no solo tiene como objetivo amortiguar la influencia de actividades económicas sino proteger un espacio que aún no está plenamente investigado”, señala. El ojo público apunta hacia Fabricio Valencia, titular del sector desde septiembre del 2024. Como se recuerda, este abogado especialista en patrimonio cultural y museología es recordado por defender a Juan José Santiváñez, exministro del Interior censurado por el Congreso debido a su incapacidad para controlar la ola delictiva en todo el país. En estos días será citado a la Comisión de Fiscalización».

Cultura

Más Arte Galería: presenta la exposición Erótica, el cuerpo como arte y el deseo como lenguaje

Una exposición que desnuda el arte del deseo y convierte al cuerpo en un manifiesto visual de libertad.

En un rincón de Miraflores, donde la ciudad respira cultura entre cafés bohemios y galerías que aún se atreven a provocar, una exposición rompe el silencio con imágenes que no gritan, pero susurran. ERÓTICO, la muestra internacional organizada por la plataforma +51 Platform, se presenta como una invitación a repensar el cuerpo humano, despojado de prejuicios, convertido en territorio estético y político.

Hasta el 28 de junio, Más Arte Galería alberga este mosaico de miradas que dialogan desde Perú, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Son más de veinte fotógrafos que, en tiempos de hipersexualización vacía y voyeurismo algorítmico, se atreven a construir una poética del deseo sin recurrir al morbo ni al cliché.

«Queríamos crear un espacio necesario en Lima para observar y dialogar sobre cómo los artistas contemporáneos abordan el erotismo hoy», comenta Martín Orbegoso, director de +51 Platform y co-curador de la muestra junto al fotógrafo Inon Sani. La propuesta no es una provocación gratuita, sino un intento serio —y bellamente osado— por recuperar al erotismo como experiencia estética, como interrogante sobre la mirada, el consentimiento y la diversidad infinita del cuerpo.

En un país donde aún se susurra la palabra “deseo” como si fuera un tabú heredado del confesionario, ERÓTICO ofrece una ruptura necesaria. No hay aquí cuerpos para consumir, sino cuerpos para pensar. La intimidad cruda de Verónica Cerna, la energía de Giuseppe Falla, la melancolía formal de Thomas Locke Hobbs o la mirada certera de Yayo López nos obligan a enfrentarnos a lo que somos y a lo que, en secreto, deseamos.

Cada sala se convierte en una pequeña revolución, en un ensayo visual sobre la identidad, el placer y sus representaciones. No se sale indemne de este recorrido: hay belleza, sí, pero también duda, confrontación, deseo transformado en imagen.

Participan también artistas como Diego Alvarado, Luis Chiang Chang Way, Carolina Cochachez, Javier Cuadra, Marte del Pozo, Rafael Escardó, Ronald Hinostroza, Ximena Lévano, Pedro Pablo Mantegazza, Pablo Padilla, Ignacio Rafael, Shamal, Luis Felipe Soto, Hiroshi Yoshimoto & Carlo Vitalino, Nayeli Acevedo, Nathan Braga, Acha Di Mario, y por supuesto, el propio Inon Sani.

La propuesta no se agota en las paredes. A lo largo del mes, +51 Platform ha programado conversatorios y visitas guiadas que buscan ampliar el diálogo, sumar voces, escuchar preguntas y desafiar certezas. Porque si el arte no nos obliga a pensar distinto, ¿entonces para qué?

ERÓTICO no es solo una exposición de fotografía erótica. Es un manifiesto visual sobre la libertad del cuerpo, sobre la dignidad del deseo, sobre la posibilidad de mirar sin condenar.

El dato

Lugar: Más Arte Galería – Calle Mariano Odicio 282, Miraflores (a dos cuadras de la Estación Ricardo Palma del Metropolitano).

Fecha: Del 5 al 28 de junio.

Horario: Lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. / Sábados de 10 a.m. a 2 p.m.

Cultura

Lima Gris Podcast: el arqueólogo Gori Tumi desmiente al ministro de Cultura tras su interpelación en el Congreso [VIDEO]

Se caen las mentiras del ministro Fabricio Valencia. Además, mostramos un chat revelador dirigido al titular del Mincul que demostraría un negociado de cargos.

En el Podcast de Lima Gris, el conductor Edwin Cavello entrevistó al arqueólogo Gori Tumi Echevarría López. Durante la conversación, Cavello cuestionó cómo era posible que el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, quien siempre se ha mostrado como defensor del patrimonio cultural y conocedor de las leyes, terminara negando la importancia de la UNESCO. Además, criticó que, al ser consultado sobre si se había pedido permiso a la UNESCO para modificar el área protegida (la poligonal), el ministro respondiera que no era necesario.

Por su parte, el arqueólogo Tumi Echevarría señaló que una decisión tan delicada como recortar el perímetro del polígono de las Líneas de Nasca y Palpa debió ser consultada no solo con la UNESCO, sino también con el Colegio de Arqueólogos del Perú. Según él, eso habría dado mayor responsabilidad y respaldo técnico, científico y académico al informe que dio origen a la resolución viceministerial firmada por la viceministra Moira Novoa Silva.

Para Echevarría, lo ocurrido demuestra que al ministro Valencia Gibaja no le importó mentir en medio de su interpelación. El presidente de la Asociación de Arte Rupestre del Perú, subrayó que desde el Mincul tomaron la decisión de recortar el polígono a pesar de conocer las posibles consecuencias y sin contar con un respaldo sólido ni institucional.

Aquí la entrevista completa y un chat dirigido al ministro de Cultura, que evidenciaría el oscuro manejo detrás del escándalo de las Líneas de Nasca y Palpa.

Cultura

Coreografía solar

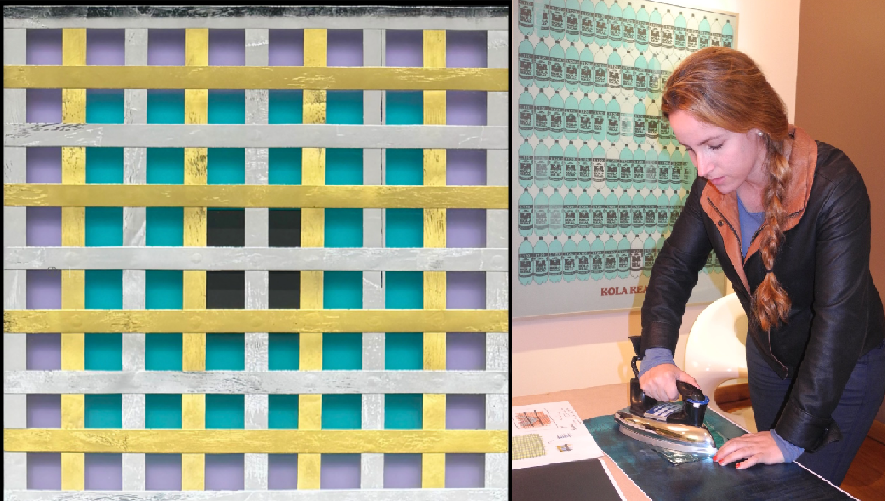

María Fe Florez-Estrada despliega una poética visual tejida en foil y acrílico que entrelaza memorias íntimas y referencias ancestrales en una coreografía de luz, textura y contemplación. Está en La Galería de San Isidro hasta el 6 de julio.

Siete obras tramadas en foil metálico sobre acrílico coloreado y tres esculturas dedicadas a Mariella Agois vibran con una energía ciertamente sutil, pero envolvente. Al tiempo de revelar una obsesión meticulosa por la materialidad como lenguaje, la repetición del método sugiere ya un manifiesto: la exploración sistemática de un mismo proceso para extraer variaciones infinitas, como si cada obra fuera un verso de un poema visual.

Más o menos así son estas Remembranzas, la más reciente exposición de María Fe Florez-Estrada (Lima, 1979) en la sala II de La Galería de San Isidro. “Cada tejido nuevo empieza a partir de un recuerdo”, dice la artista. “Una sensación de aquel tiempo dotándola de una nueva interpretación”. La técnica del foil, que viene desarrollando desde hace más de 14 años, se ha convertido para ella en una suerte de caligrafía emocional: cada trama es un mapa afectivo.

De manera que lo personal y lo colectivo se funden en este corpus reciente. Tres de las piezas llevan los nombres de sus hijos —Nisso, Rafael y Sienna— y en ellas se advierte un colorido cálido y pulsante que parece traducir lo indecible del amor maternal. La memoria aquí no es nostalgia: es celebración transformada en forma, en vibración, en partitura visual.

–

Silencio luminoso-

La artista entiende su obra como una exploración del tiempo a través de la materia. El foil —láminas doradas, plateadas y cobrizas— deviene en metáfora de la luz capturada, del instante suspendido. Estas superficies actúan como espejos fragmentados que reflejan tanto la presencia del espectador como la ausencia de aquello que se recuerda. En “Recuerdo de un eclipse”, por ejemplo, el brillo metálico evoca la corona solar: un destello atrapado en la oscuridad, una imagen suspendida entre lo visible y lo secreto.

El contraste entre los materiales industriales y las referencias a los textiles andinos no es casual. “Para mí es una manera de exteriorizar este presente con colores vibrantes y transparentes que proyectan luz y a la vez se mezclan con la trama de foil”, explica. En esa tracción entre lo ancestral y lo industrial se manifiesta una de las claves del arte contemporáneo peruano: la coexistencia de lo originario y lo global en una coreografía de contradicciones y mestizajes.

Por su parte, las tres esculturas en homenaje a Mariella Agois profundizan la búsqueda. “Siento gran admiración por su obra, es un deleite para los sentidos”, comenta Florez-Estrada. “Compartimos la constante búsqueda de expresión sensorial apuntando a generar efectos visuales de volumen y movimiento a través del uso del color y de las composiciones lineales”. En estas piezas tridimensionales, la línea se vuelve arquitectura. Y el homenaje se transforma en diálogo.

Así, Remembranzas no es solo una exposición: es una constelación de sentidos en movimiento. Una apuesta por la contemplación en un mundo saturado de estímulos. La serialidad de las obras, la minuciosa repetición del tejido, el juego con la luz y la geometría, remiten al ritual más que a la industria. Al arte como acto meditativo, como gesto de resistencia ante lo fugaz. Una trama de recuerdos.

Donde cada destello de foil es una palabra no dicha. Y en ese silencio luminoso la artista alcanza lo inasible: hacer visible lo que el tiempo quiso borrar. Y, como la luz en un eclipse, sigue iluminando aún después de desaparecer.

Muestras: Remembranzas de María Fe Florez-Estrada y La arquitectura del ser de Daniel Defilippi y

Lugar: La Galería.

Dirección: Conde de la Monclova 255 – San Isidro.

Fechas: Del 10 de junio al 5 de julio.

Horario: De lunes a viernes de 11 a 7 p.m. y sábados de 3 a 7 p.m.

Ingreso: Libre.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo