Opinión

Alan García y el embajador vizcarrista-castillista Néstor Popolizio

Lee la columna de Rafael Romero

Por Rafael Romero

El 23 de mayo del 2024 el dos veces presidente del Perú, Alan García, cumpliría 75 años de edad.

Tras el cerco del que fue objeto García por parte del gobierno de Martín Vizcarra, personaje este que tuvo acaso más vínculos que cualquier otro político peruano con Odebrecht y el “club de la construcción”, sucede hoy que todavía falta conocer el papel desempeñado por algunos funcionarios de Torre Tagle respecto de la persecución del líder aprista que tuvo el desenlace fatal de su autoeliminación.

En este contexto, por ejemplo, ¿cuál fue el rol del entonces canciller vizcarrista Néstor Popolizio en la negación del asilo político al expresidente Alan García por parte del gobierno de Uruguay? Recordemos que Néstor Popolizio desde el 15 de diciembre del 2021 goza del cargo de embajador en República Checa, nombrado allí por el presidente Pedro Castillo, trabajando, dicen algunos, dentro de una burbuja dorada. Sin embargo, dado su papel protagónico en el caso García, como en otros casos (por ejemplo en el llamado complot contra Fortunato Quesada), creemos que Popolizio todavía ve como sinónimo de triunfo a su Nota de Prensa N° 109-18, del 3 de diciembre del 2018, cuando la Cancillería peruana decía oficialmente: “Gobierno uruguayo no concedió asilo político al expresidente Alan García”, cuyo enlace web e imágenes son las siguientes: https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/23313-gobierno-uruguayo-no-concedio-asilo-politico-al-expresidente-alan-garcia

No obstante, días antes del 3 de diciembre del 2018, la prensa daba cuenta del frenesí en el que estaba embarcado el canciller del Lagarto, Néstor Popolizio, con el objetivo de evitar que García recibiera el asilo político del gobierno de Tabaré Vásquez. Por eso, como ministro de Relaciones Exteriores, le envió una carta oficial y un legajo de cientos de folios al presidente del Uruguay, documentos en los cuales cargó las tintas contra García.

En torno a estos hechos, verbigracia, el diario Correo (https://diariocorreo.pe/politica/nestor-popolizio-alan-garcia-embajada-uruguay-delitos-de-corrupcion-855066/), en su edición del 22 de noviembre del 2018, presentó la participación de Popolizio en los siguientes términos:

«Existen procesos en curso contra Alan García por delitos de corrupción», así se pronunció esta mañana sobre la situación política del expresidente Alan García, quien permanece por quinto día consecutivo en la casa del embajador de Uruguay.” (…) “El ministro de Relaciones Exteriores (Popolizio) fue enfático y dijo que, en la carta diplomática a Uruguay, el Estado peruano refiere que existe independencia en las decisiones que toma el Poder Judicial y Fiscalía en nuestro país, y que Alan García está siendo investigado por presuntos delitos”.

Cabe recalcar que Popolizio envió un documento al gobierno uruguayo y es importante solicitar, cinco años después de la muerte de García, por ley de transparencia, al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para que dé a conocer el texto del mismo y del legajo que adjuntó Popolizio en dicha misiva oficial.

Precisamente, el diario Correo, que rebotó las declaraciones de Popolizio formuladas al canal del Estado TV Perú, informó lo siguiente:

«Lo que hemos presentado en la documentación es que existen unos procesos en curso contra Alan García por delitos comunes de corrupción».

Así, Popolizio, bajo las órdenes de Martín Vizcarra, negó que haya persecución política contra el líder aprista, pero en su carta a Tabaré Vásquez, según Correo, pedía que se respeten las resoluciones y decisiones de los “fiscales de inferior categoría que conducen la investigación” (Domingo Pérez), es decir se movía en medio de una clara injerencia, obviando que los ex fiscales de la Nación José Peláez y Pablo Sánchez antes ya habían ordenado archivar las causas en contra de Alan García.

Por tanto, el papel desempeñado por Vizcarra y Popolizio fue determinante para cerrarle todos los caminos a Alan García, en particular su asilo político en Uruguay.

Sobre esta noticia, el diario Gestión, el 22 de noviembre del 2018, informó (https://gestion.pe/peru/politica/canciller-popolizio-asegura-respeto-debido-proceso-alan-garcia-nndc-250661-noticia/) lo siguiente:

“Néstor Popolizio destacó que los procesos que involucran al ex presidente Alan García imputan presuntos delitos por corrupción”.

“El canciller Néstor Popolizio señaló que están a la espera de que Uruguay se pronuncie sobre el pedido de asilo de Alan García.”

“En ese sentido, Popolizio indicó que la nota diplomática que el gobierno peruano envió a Uruguay enfatizó que las investigaciones son por delitos comunes de corrupción y que no hay acciones de naturaleza política”.

“El martes pasado (20 de noviembre del 2018), el Perú presentó la información correspondiente para que sea evaluada por el gobierno de Uruguay y estamos en esa etapa, en la que el gobierno uruguayo debe decidir si concede o no el asilo”, precisó Néstor Popolizio.

Se estima que los documentos que el canciller del Lagarto, Néstor Popolizio, remitió a Uruguay tuvo finalmente un efecto crucial y negativo en la solicitud de asilo de Alan García, pues buscaban generar fricciones con el presidente Tabaré Vásquez y también ejercer presión sobre las relaciones bilaterales con Uruguay a fin de que el expresidente García sea retirado de la embajada de ese país en Lima y se quede sin asilo.

En efecto, días después, el lunes 3 de diciembre del 2018, el diario Perú21 (https://peru21.pe/politica/nestor-popolizio-uruguay-concluyo-hay-persecucion-politica-peru-444328-noticia/) tomando de referencia la Nota de Prensa N° 109-18 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y a RPP, publicó lo siguiente:

“Alan García se retiró de la residencia del embajador de Uruguay tras la decisión del Gobierno de dicho país de no concederle asilo político. Así lo confirmó, Néstor Popolizio, Canciller del Perú, a RPP Noticias.“

Ese diario también presentó la forma en la que Popolizio se despachó con sus declaraciones:

«Tenemos la información de que Alan García ya se retiró de la residencia del embajador de Uruguay», señaló el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Sobre la decisión tomada por el Gobierno uruguayo, Popolizo aseveró que esto ayuda a preservar la buena relación entre ambos países”.

«Creo que esta decisión preserva el buen estado y el buen nivel de las relaciones bilaterales entre Perú y Uruguay», señaló el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Se tomó (la decisión) en consideración a la información presentada por el Perú y además una evaluación jurídica de todos los aspectos. Con eso, llegaban (en Uruguay) a la conclusión de que no hay persecución política», agregó (Popolizio).

Por su parte, el diario El Comercio el 3 de diciembre del 2018 (https://elcomercio.pe/politica/canciller-alan-garcia-rechazo-asilo-reconocimiento-derecho-division-poderes-nndc-noticia-583740-noticia/), informó:

“El canciller Néstor Popolizio señaló este lunes que la decisión del gobierno de Uruguay de rechazar el pedido de asilo diplomático que presentó Alan García reafirma que en el Perú «no hay persecución política» y además es un «reconocimiento de la democracia, el Estado de derecho y la división de poderes que existen en el país».

«Es una noticia que va en el sentido de las gestiones que hizo el gobierno peruano con miras a que no se le concediera el asilo», explicó (Popolizio) en Canal N.

“Poco antes, en RPP, el canciller indicó que la decisión preserva «el buen estado y el buen nivel de las relaciones bilaterales entre Perú y Uruguay».

“Néstor Popolizio detalló que recibió la llamada de su par de Uruguay, el canciller Rodolfo Nin Novoa, aproximadamente a las 7:30 a.m. para detallarle la decisión que había tomado sobre el ex presidente Alan García.

«Hace más o menos una hora (7:30 a.m.) el canciller Rodolfo Nin Novoa me llamó para comunicarme que habían tomado la decisión de no conceder el asilo al ex presidente Alan García, que se habían tomado en consideración la información presentada por el Perú y además una evaluación jurídica de todos los aspectos. Con eso, llegaban a la conclusión de que no hay persecución política», añadió Popolizio.

Finalmente, RPP, (https://rpp.pe/politica/gobierno/alan-garcia-peru-informo-a-uruguay-que-hay-procesos-en-curso-contra-alan-garcia-por-delitos-comunes-de-corrupcion-noticia-1164913), informó el 22 de noviembre del 2018 que:

“El canciller Néstor Popolizio recordó que el Perú ya envió a Montevideo un informe sobre las investigaciones contra García «para que sea evaluada por el Gobierno de Uruguay, que debe decidir si procede o no» el pedido de asilo planteado por el expresidente”.

“Lo que hemos presentado es que de lo que se trata en este caso es que existen procesos en curso contra Alan García que son sobre delitos comunes de corrupción, por lo tanto, estamos enfatizando es que en el Perú no existen acciones de naturaleza política y menos persecución política”, dijo (Popolizio) a la prensa.

“Horas antes, el mandatario peruano, Martín Vizcarra, declaró que todos deben someterse a la justicia en el país, durante la inauguración del XI Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial.

“Vizcarra dijo estar «convencido de que el sistema de administración de justicia, encargado de hacer cumplir la ley es la base que nos permite consolidar una democracia justa, transparente y sin impunidad, donde todos debemos allanarnos a la justicia».

En suma, amables lectores, tras cinco años del suicidio del presidente García y en el 75 aniversario de su natalicio, es bueno que el periodismo y la historia develen nuevos hechos y sobre todo que la Cancillería peruana dé a conocer la carta oficial y el legajo que Popolizio envió a Uruguay porque son documentos públicos que ayudarán a conocer más detalles acerca de si también -el actual embajador del Perú en República Checa- participó en el complot contra un expresidente, amén de que está sindicado de haber participado en otras conspiraciones dentro de Torre Tagle.

Opinión

Cuestionan a Raúl Canelo por no representar a los abogados de Lima

Por: Rafael Romero.

Poco tiempo pasó, desde que llegó al decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL), para que Raúl Canelo Rabanal quede absolutamente desdibujado y hoy la inmensa mayoría de jurisconsultos citadinos señala que él no los representa. ¿Qué ha sucedido con el profesor bonachón y patero de la PUCP?

Seguramente el poder a algunos los marea, ¿o será que desea ir al senado de la República y se ve obligado a usar como trampolín electoral a la institución del ilustre CAL?

A mediados de mayo pasado Raúl Canelo fue suspendido por 6 meses del cargo de decano del Colegio de Abogados de Lima como consecuencia de tres hechos en los que presuntamente abusó del cargo.

Pero, pese a ser hombre de derecho, sorprendió a propios y extraños al reaccionar desaforadamente diciendo que no acataría dicha suspensión y acusó al Consejo de Ética de tener serios cuestionamientos. No obstante, son más serios los cargos que se le atribuyen, pero eso no parece quitarle el sueño al cuestionado Canelo Rabanal.

La sanción también conlleva la prohibición de ejercer la profesión de abogado debido a la suspensión temporal de su colegiatura. Lo concreto es que las evidencias saltan a la vista y es que Raúl Canelo se habría excediendo en sus funciones de forma abusiva y arbitraria, vulnerando el Estatuto del CAL y manteniendo una actitud innoble con otros colegas de la orden.

Las presuntas infracciones incurridas por los “canelistas” son: 1) crear una “Oficina de Control Interno” en el CAL, pese a que la junta directiva no tenía la competencia para hacerlo, máxime cuando ya existe una Junta de Vigilancia; 2) remover al abogado Víctor Alca del cargo de director de Bienestar Social bajo el pretexto de la causal “retiro de confianza”, figura que no existe en el Estatuto del gremio; y 3) nombrar a la abogada María Vera como accesitaria del Consejo de Ética, pese a no haber sido elegida por la asamblea general.

Por lo demás, también es grave la denuncia de varios abogados contra Canelo y su grupo en el sentido de que tendrían una maquinaria destinada a inventar denuncias y presentar hechos falsos con el objetivo de atacar, desacreditar y difamar a sus opositores, para lo cual presentarían memes, panfletos y falsedades en las redes sociales.

Queda todavía por desentrañar cómo va el manejo económico en el CAL, desde la fecha en la cual llegó Raúl Canelo al decanato, y eso será presentado en un próximo artículo.

Opinión

Crónica de una fiscalía convertida en novela

Continúa la saga de las fiscales enfrentadas, donde ni Patricia Benavides ni Delia Espinoza defienden principios, sino protagonismo. En esta intriga interminable, la ley es solo un adorno, y la teleaudiencia ya no espera justicia, sino el capítulo mil de un drama sin final.

El Perú, es un país que ya no se asombra de nada y ha quedado atrapado en una trama que parece escrita por un guionista adicto al melodrama jurídico. Una historia de poder, traición, maniobras legales y fiscales enfrentadas como archienemigas de telenovela, pero con escudos, títulos y escoltas. La realidad ha superado al libreto. Lo que presenciamos no es justicia, sino una guerra entre facciones que han tomado por asalto las instituciones para convertirlas en trincheras.

El Ministerio Público ya no imparte justicia: ahora emite episodios. Cada día, un nuevo capítulo. Cada hora, una nueva sorpresa. Y así, entre flashes noticiosos y comunicados indignados, abogados, opinólogos y congresistas se pasean por los ‘sets’ de la indignación fingiendo preocupación por el Estado de derecho, cuando en realidad lo único que defienden es a su gente, a su bando, a su tribu.

Todo comenzó —o al menos en esta temporada— con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desenterrando una decisión que ya se creía sepultada porque tenía la condición de ‘cosa decidida’: revocó la destitución de Patricia Benavides Vargas y la repuso como fiscal suprema y, por rebote, como Fiscal de la Nación.

El cliffhanger fue inmediato. Horas después, Benavides, escoltada por su guardia personal y una batería de abogados, irrumpió en los pasillos del piso nueve del Ministerio Público con la intención de recuperar su trono; pero la recepción no fue para nada cálida. Delia Espinoza—su némesis—le cerró la puerta en la cara; literalmente.

Este episodio provocó indignación genuina en la facción conservadora… y rating asegurado. Porque, seamos sinceros, a estas alturas nadie cree que alguna de estas señoras defiende el principio de legalidad. Aquí lo único que importa es el hambre de poder. El guion se escribe solo, mientras el país asiste con palomitas de maíz en mano a este thriller institucional donde el Estado es el escenario y la ley, un insignificante adorno.

En esta historia, uno de los momentos más cuestionados llegó cuando Benavides Vargas, sin haber retomado formalmente sus funciones de fiscal, ya contaba con seguridad policial, como si estuviera de regreso en su despacho. Y cuando el capítulo aún no había terminado, la JNJ —con un toque autoritario digno de series de los 80— envió un oficio a la Policía Nacional solicitando que sacaran a Delia Espinoza de su oficina, y que repusieran a Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación. Todo sin esperar a que el Poder Judicial se pronunciara. Pero así se mueve esta serie: por impulso, por drama y por espectáculo.

Y esta mañana, en el más reciente episodio —casi un especial de temporada— el Poder Judicial suspendió a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación por un plazo de 24 meses. ¿La razón? su presunta participación en una organización criminal, acusada de delitos que parecen extraídos de un tratado de derecho penal completo: cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, y un largo etcétera que suena más a inventario de corrupción que a expediente judicial.

Los ‘actores secundarios’ también tuvieron su momento de gloria ante los reflectores. Abogados de apellidos rimbombantes como ‘Abanto’ o ‘Del Castillo’ alzaron la voz ante lo que consideran una traición a su causa. Porque saben perfectamente que, con esta suspensión, su clienta Patricia Benavides ya no podrá regresar a su cargo, porque su mandato se extinguirá antes de que pueda volver.

Mientras tanto, los seguidores ‘caviares’ de Delia Espinoza —la otra protagonista de esta ficción institucional— celebran con mesura y respiran tranquilos. Dicen que esta medida no fue improvisada, que se remonta a mayo de 2024, cuando la propia Espinoza, entonces titular de la Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al juez supremo Checkley una suspensión de 36 meses para Benavides. Y aunque pasaron 13 meses de silencio, finalmente el juez Segismundo León Velasco le dio la razón. Una resolución que, de paso, invalida también el acto de la JNJ que había devuelto a Benavides al cargo.

¿El resultado? Patricia Benavides no podrá ejercer ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación, al menos hasta junio de 2027. Un final inesperado para una protagonista que parecía eterna.

En otros términos, la justicia ha hablado. Y aunque el elenco no parece dispuesto a respetar el guion judicial, un fallo debe acatarse; al menos en teoría. En la práctica, esperemos el siguiente episodio. Porque, como en toda serie de culto, siempre hay espacio para una nueva temporada.

Opinión

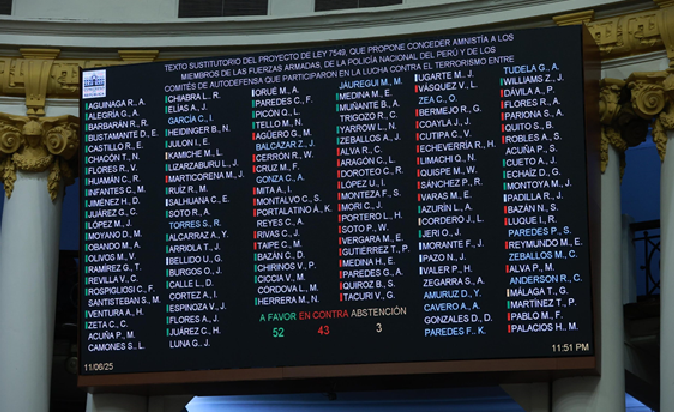

Amnistía, ley del olvido: Congreso busca borrar crímenes del Estado

Lee la columna de Leonardo Serrano Zapata

Amnistía según la RAE lo define como: “Derogación retroactiva de la consideración de un acto como delito, que conlleva la anulación de la correspondiente pena. No debe confundirse con indulto (‘anulación o conmutación de una pena’)” Ese es el escenario que nos propone hoy en Congreso de la República del Perú con el Proyecto de Ley N° 07549, que pretende amnistiar a quienes deshonraron su uniforme y se llevaron de encuentro vidas inocentes; quieren que empecemos a creer que Barrios Altos – La Cantuta, Uchuraccay y tantos otros no fueron delitos contra los derechos humanos, no fueron actos de terror.

Según el diccionario jurídico de Poder Judicial de Perú define la palabra Amnistía como: “Disposición con fuerza legal por la que se condonan los delitos cometidos y se excarcela a todos o un grupoespecífico de presos”. Una amnistía de este nivel pretende perdonar delitos vinculados a terrorismo entre los años 1980 y 2002.

Los 52 congresistas que votaron a favor y las 3 abstenciones le dicen al país, sin el menor remordimiento, que debemos excluirlos de los delitos cometidos contra civiles que esperaban de sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional protección y vocación de servicio, y que encontraron terror y muerte. Mientras el discurso oficial del Congreso es “planeamos una Ley para miembros que lucharon contra el terrorismo”. Nada más falso que eso. Matar inocentes no es luchar contra el terrorismo, es generar terror desde el Estado.

¿Qué propone el Proyecto de Ley N° 07549/2023-CR?

Se trata de una ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, incluso a quienes ya tienen sentencia firme.

Artículo 1.

“Se concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”.

Artículo 2.

“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de setenta años miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni por delitos de corrupción de funcionarios”.

En otras palabras, significa decirles a las víctimas, a los hijos que nunca volvieron a casa, a las madres que lloraron frente a fosas comunes, que la justicia que tardó décadas en llegar no vale nada frente a los intereses de unos cuantos congresistas y sus allegados. Significa perdonar el delito a quienes deshonraron el juramento con la patria.

En los últimos cinco años hemos visto decenas de decretos supremos reconociendo a miles de peruanos, héroes todos, como Defensores de la democracia. Sin embargo, vemos también que las viudas y los deudos hacen fila. Me cuentan que incluso deben comprar su medalla, porque hasta para eso se habría instalado una corrupción mezquina y nauseabunda en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Forman fila para aparecer en la “famosa lista” y ser llevados a Palacio de Gobierno a recibir de manos de la presidenta Dina Boluarte la medalla de defensor de la democracia. Forman fila para que procesos judiciales larguísimos, de más de una década, terminen con un cheque de gracia, como si con dinero o becas bastara para reconciliarse o para compensar una vida entregada a la patria.

¿Qué diremos entonces mañana? Que, ante la amnistía, a policías y militares sentenciados con prueba válida y hechos ya juzgados se les borró todo como si nunca hubieran cometido crímenes. Que sus víctimas hicieron fila para alcanzar justicia y, cuando por fin el Estado se las dio, el Congreso se las arrebató a golpe de voto.

Este es el Congreso de Keiko Fujimori, de César Acuña, de Vladimir Cerrón, de José Luna, de quienes se disfrazan de defensores de la patria mientras nos imponen falsos héroes, bajo el discurso de que fueron “delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo”. No. Hoy se burlan de los verdaderos héroes: aquellos que combatieron al terrorismo con honor, sin ensuciar su uniforme, sin convertir el escudo de la República en un permiso para matar inocentes.

Mi padre, SOT2 PNP (F) Leonardo Serrano Vílchez, fue asesinado junto a 17 policías la madrugada del 3 de febrero de 1993, en un atentado terrorista de Sendero Luminoso en Huarmanca, Piura. De esos 17 héroes, solo 3 han sido reconocidos oficialmente como Defensores de la Democracia y, hasta hoy, solo una familia —la del Capitán PNP (F) Roberto Morales— recibió la medalla prometida. Amnistía de un lado y olvido del otro. Como hijo de un héroe la patria, exijo respeto a su memoria, justicia para todas las familias y verdad para el Perú.

¿Qué le decimos a las familias que aún guardan retratos amarillentos esperando justicia? Están intentando reescribir la historia. ¿Qué sigue? ¿Cambiar el relato del Museo de la Memoria, que permanece de pie para recordarnos que sí hubo terrorismo, sí hubo terrorismo de Estado, y que negarlo es un acto de cobardía? Quieren borrar el terrorismo de Estado de los libros, de los informes, de las sentencias. Pero mientras queden madres buscando huesos, mientras queden fotografías clavadas en una pared de adobe, mientras quede memoria, esta patria sabrá que la amnistía no es perdón: es traición.

Por Jorge Linares

Todo comenzó con una conversación franca y ácida con el alcalde Yván Yovera Peña en una precaria recepción municipal en julio de 2014. Bastaba observar los rayos del sol filtrándose por casi todas las aberturas de su techo de hojas de irapay y los diminutos bancos y mesa que rodeaban el salón edilicio. Yovera recibía con indignación y molestia a cada funcionario de cualquier organismo del Estado que, por alguna razón, había pisado su territorio; él era consciente de lo frágil que era la situación.

No contaban con agua potable; la corriente eléctrica se la suministraba por horas la ciudad colombiana de Leticia; los enfermos se atendían en los centros de salud de Colombia y Brasil; los niños y adolescentes estudiaban en los colegios de los países vecinos; es decir, crecían cantando los himnos de las naciones hermanas. No disponían de cementerio para enterrar a sus seres queridos, tenían un presupuesto de S/. 6,000 mensuales para atender las necesidades de más de 3,000 personas. En resumen, Isla Santa Rosa era un pueblo fantasma, uno de esos pueblos olvidados de zona de frontera, y los lugareños se sumaban a la estadística y a aquel sentir generalizado: «Los votos de esa población en las urnas electorales no nos representan políticamente». Por tanto, estaban confinados al abandono y al olvido por todas las instancias del Estado, situación que hasta la fecha viven otros peruanos en zonas de frontera.

Esta realidad fue asumida por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se propuso revertir la calidad de vida de estos pobladores. El ingeniero Emilio Díaz Mori presentó el proyecto «Turismo transfronterizo en base a la gastronomía peruana», y el reto fue liderado inicialmente por los cocineros Andrés Ugaz Cruz, los hermanos Gary y José Nogueira Paz, y Lizardo Vallejo Ruíz.

El reportaje describe con crudeza la falta de oportunidades de los habitantes en la triple frontera, pero también evidencia una esperanza y una ruta viable de desarrollo económico para estas personas que se encuentran geopolíticamente bien ubicadas. La propuesta era ser creativos ante el boom de la gastronomía peruana, ya que los colombianos y brasileños cruzaban y hasta ahora cruzan el río Amazonas exclusivamente para degustar la comida peruana.

Este valioso y extraordinario trabajo de los cocineros de la frontera quedó registrado en la cámara de Jota Sánchez y el reportaje de Vania Figueroa, que fue emitido en el programa periodístico de Nicolás Lúcar, con la dirección y producción de Alfredo Pomareda y Giovanna Díaz y la edición de Cynthia Tarazona, logrando que el gobierno de Kuczynski reaccionara ante esta indiferencia y que se sumaran otros actores como el economista Aldo Castillo y el presidente del directorio de Electro Oriente, Mario Ríos Espinoza, quien dotó de energía eléctrica las 24 horas a Isla Santa Rosa. Se mejoró la infraestructura del colegio de educación primaria y secundaria, se implementó una oficina sucursal del Banco de la Nación y, por supuesto, se incrementó la inversión privada con mejores medios de transporte fluvial. La comunicación digital llegó con la empresa Global Perú y se edificó el hotel Machu Picchu con más de 40 habitaciones de lujo para atender a los visitantes que llegan a esta región del Perú.

Finalmente, la vicepresidenta del Parlamento Amazónico, la licenciada Karol Paredes Fonseca, junto al alcalde encargado Yván Yovera Peña, lograron cumplir el sueño de muchas décadas de los peruanos que viven en este territorio: declarar a este centro poblado como distrito de la región Loreto, lo que generará mayores ingresos económicos para que estas personas tengan acceso a mejoras en el sistema de agua potable, salud y educación.

En la actualidad, la cocina peruana en su conjunto viene siendo galardonada, pero más allá de recibir esos premios que nos enorgullecen, también debemos ser conscientes de que constituye una herramienta de cambio y transformación para la sociedad, brindando oportunidades a los peruanos para vivir con dignidad humana.

Opinión

Cuando las fiscales mandan más que la ley

El país está secuestrado por dos facciones que han convertido las instituciones en trincheras de su disputa. Una guerra por el poder que involucra a abogados, opinólogos y congresistas que simulan defender la legalidad, cuando en realidad solo buscan blindarse y proteger sus propios intereses.

La escena es insólita y vergonzosa: Patricia Benavides Vargas, aún sin haber retomado funciones formales en el Ministerio Público, recibe seguridad policial como si ya estuviera despachando en el cargo de fiscal de la Nación. El argumento para justificar semejante privilegio raya en el absurdo, porque fue la propia Benavides quien informó a la Policía Nacional que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la había repuesto con una resolución oficial. Y como si esto fuera suficiente, el Comando de Operaciones de la PNP actuó con “carácter de muy urgente” para brindarle resguardo, pese a que legal y formalmente no había retomado el cargo.

¿Desde cuándo una persona puede autoproclamarse repuesta en el cargo y obtener privilegios del Estado? Si aplicáramos ese mismo criterio, ¿tendría sentido que un presidente electo en abril, aún sin haber asumido el 28 de julio, ya cuente con seguridad del Estado solo porque él lo pidió? La lógica institucional se diluye y el principio de legalidad es pisoteado con absoluta impunidad.

La excusa posterior del Mininter fue aún más ridícula. No reconocieron a Benavides como fiscal de la Nación, sino que le brindaron protección “en calidad de titular del Ministerio Público”. Pero eso no solo es inexacto, sino jurídicamente inadmisible.

Patricia Benavides no tiene actualmente ninguna función activa en el Ministerio Público. Lo que sí tiene, como queda claro, es poder e influencia en sectores de la derecha política, mediática y judicial, que buscan desesperadamente reposicionarla en el cargo, no por sus méritos, sino para blindar intereses particulares.

Y del otro lado, como en un juego de espejos deformados y grotescos, está su “rival”, la fiscal del momento, Delia Espinoza Valenzuela, la que hace sus vigilias con velitas y que representa al bando caviar.

El país ha quedado atrapado en una lucha entre dos facciones que usan las instituciones como trincheras personales. Una pugna por el poder que arrastra a abogados, opinólogos y congresistas que pretenden convencernos de que lo que hacen es defender la ley, cuando en realidad se protegen entre ellos.

El Ministerio Público ya no es el garante de la legalidad. Es el campo de batalla donde se juega el futuro de investigaciones sensibles, donde se define quién es blindado y quién es perseguido. ¿Y el ciudadano? Atónito y confundido, sin saber realmente cuál de estas fiscales “favoritas” representa el verdadero interés nacional.

El país necesita una reforma urgente de sus instituciones. No podemos seguir tolerando que la legalidad se interprete según quién esté sentado en el sillón. O restablecemos el respeto al Estado de derecho, o seguiremos hundiéndonos en este lodazal de impunidad, donde el poder se convierte en el único objetivo, y la justicia en su principal víctima.

Opinión

Campeones mundiales en gastronomía, también en anemia y desnutrición

El título de «mejor restaurante del mundo» es un logro indudable del talento, la pasión y la riqueza agro-biodiversa de nuestra amada patria. Pero, visto sobre el telón de fondo del hambre masivo y la anemia infantil rampante, se convierte en un monumento a la injusticia. Celebramos a los campeones mundiales de la gastronomía mientras toleramos ser campeones continentales de la inseguridad alimentaria. Es la victoria de unos pocos en un sistema donde la gran mayoría lucha cada día por lo más básico: un plato de comida suficiente y nutritivo.

Por: Jorge Paredes Terry

El título relumbra como el oro de una hoja de lúcuma sobre un postre de vanguardia: Maido, el templo de la cocina nikkei en Lima, coronado como el mejor restaurante del mundo en 2025. Es el pináculo, el reconocimiento definitivo al poder creativo, la biodiversidad y el mestizaje culinario que convierten al Perú en una potencia gastronómica indiscutible. Un país que sabe seducir paladares globales con sus ceviches perfectos, sus ajíes que estallan en el sentido, sus técnicas ancestrales reinventadas. Celebramos, nos llenamos el pecho de orgullo, compartimos la noticia como un trofeo nacional. La marca «Perú, destino gastronómico» brilla con fuerza envidiable.

Pero detrás del destello de los flashes que iluminan los platos de Mitsuharu Tsumura, se extiende una sombra larga, profunda y desgarradora. Una realidad que convierte este reconocimiento mundial en una ironía amarga, casi cruel. Porque el mismo país que enseña al mundo a comer con sublime arte, es el que sufre la mayor inseguridad alimentaria en toda Sudamérica. La paradoja no es solo chocante; es un espejo roto que refleja una fractura social abismal.

Mientras una élite reducida, turistas adinerados y una clase media alta acceden a las experiencias gastronómicas de Maido o sus pares, la mitad de la población peruana, sí, el 50% vive sumida en la inseguridad alimentaria. Este término técnico, frío, esconde un infierno cotidiano: significa no saber si hoy habrá comida suficiente en la mesa. Significa saltarse comidas, reducir porciones, sustituir nutrientes por carbohidratos baratos que llenan el estómago pero vacían el cuerpo de lo esencial. Significa padres que ven pasar hambre para que sus hijos coman un poco más, y aun así, no es suficiente.

Las consecuencias de esta inseguridad masiva están talladas en los cuerpos de los más vulnerables. La anemia infantil, ese monstruo silencioso que devora el futuro, afecta a un espeluznante 43.5% de los niños menores de tres años. La desnutrición crónica infantil, aunque con avances lentos, sigue siendo una herida abierta, especialmente en las zonas rurales andinas y amazónicas, donde la pobreza y el abandono estatal se combinan con la geografía hostil. El informe de la FAO que sitúa a Perú como el país sudamericano con mayor inseguridad alimentaria no es una estadística más; es un certificado de fracaso colectivo.

¿Cómo es posible esta dicotomía brutal? ¿Cómo un país puede ser cuna de la «mejor comida del mundo» y, al mismo tiempo, incapaz de alimentar dignamente a la mitad de sus ciudadanos? La respuesta, incómoda pero ineludible, apunta a las entrañas del modelo económico y social vigente, el modelo neoliberal exacerbado que ha moldeado al Perú por décadas. Un modelo que:

- Prioriza la exportación sobre el mercado interno: Grandes extensiones dedicadas a espárragos, uvas o paltas de lujo para mercados extranjeros, mientras campesinos locales ven encarecerse los alimentos básicos o pierden acceso a tierras fértiles. La seguridad alimentaria nacional queda supeditada a las demandas de los agroexporadores

- Fomenta la desigualdad obscena: Genera riqueza, sí, pero concentrada de manera feroz. Los beneficios del crecimiento económico y el boom gastronómico no gotean; se reparten entre una minoría. La brecha entre quien puede pagar un menú degustación de 500 soles y quien sobrevive con menos de 40 soles al día es un abismo moral.

- Debilita lo público: Recortes, privatizaciones y una gestión deficiente han dejado a servicios esenciales como salud, educación y, crucialmente, programas de apoyo alimentario y nutricional, sin los recursos ni la capacidad para llegar a quienes más los necesitan. Programas como Qali Warma son insuficientes y están plagados de problemas de gestión y corrupción.

- Vulnera a los más pobres: La inflación, especialmente en alimentos, golpea con saña a quienes destinan casi todo su ingreso a comer. La precariedad laboral, la informalidad masiva y la falta de protección social dejan a millones a merced de cualquier crisis, sin red de seguridad.

Hasta que no se enfrente con coraje y políticas reales, integrales y redistributivas, esta profunda contradicción que el modelo neoliberal ha agudizado, nuestro país seguirá siendo un país dividido: un paraíso gastronómico para el mundo y un infierno alimentario para la mitad de su pueblo. El sabor de ese contraste, al final, es pura amargura.

Opinión

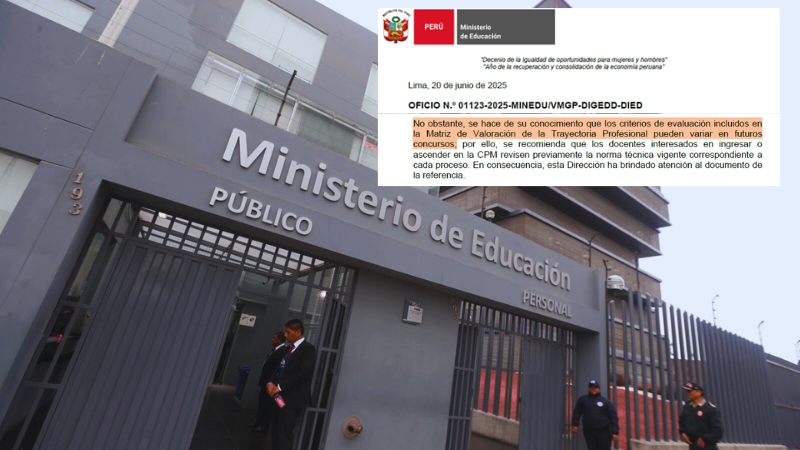

Ascender sin reconocer el mérito: El Minedu y su contrasentido que desmotiva a los docentes

Lee la columna de Leonardo Serrano Zapata

En el Perú, ser docente y querer crecer en la Carrera Pública Magisterial se ha vuelto, paradójicamente, un ejercicio de fe y paciencia. Hoy, los docentes vemos con preocupación cómo el propio Ministerio de Educación, amparándose en su potestad normativa, establece criterios de evaluación que cambian de concurso en concurso, sin coherencia con la ley ni respeto por el principio de meritocracia que proclama defender.

Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional del concurso de Ascenso 2025 aprobado con la RVM N.º 048-2025-MINEDU.

El caso más reciente es el del Concurso de Ascenso Docente 2025, regulado por la Resolución Viceministerial N.º 048-2025-MINEDU. En esta convocatoria, se restringe el puntaje para títulos adicionales y segundas especialidades a aquellos obtenidos únicamente después del nombramiento. Es decir, años de estudios adicionales realizados antes de ingresar a la carrera magisterial pierden todo valor para ascender. Lo peor es que esto contradice los concursos previos, la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, que no limitan la fecha de obtención de grados académicos.

Frente a la Carta N° 3 –LSZ-2025 en la que se sustenta los motivos de la modificatoria, el Ministerio me responde —mediante el OFICIO N.º 01123-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED— que sí tiene la facultad de cambiar los criterios porque la norma lo permite.

El Ministerio, a través de la Dirección de Evaluación Docente, se ampara en su competencia para formular indicadores e instrumentos de evaluación, conforme al artículo 15 de la LRM y su Reglamento de Organización y Funciones. No se cuestiona la facultad para formular indicadores, se cuestiona que el MINEDU desconozca el inciso 53.2 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.

*Artículo 53.- Criterios de Evaluación para el ascenso

“53.2. La formación profesional y los méritos del postulante comprende estudios de postgrado,

segunda especialidad, especialización, actualización y capacitación, los cargos desempeñados, las distinciones obtenidas y la producción intelectual”. (*) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2017-MINEDU, publicado el 19 de mayo de 2017.

Este respalda que no existe restricción temporal para reconocer estudios adicionales. Además la entidad omite analizar la coherencia de la restricción con la ley y el principio de meritocracia. El Ministerio de Educación al señalar como sustento que: “Considerar los estudios posteriores al ingreso pues con ello se identifica al profesor que busca permanentemente un desarrollo personal encontrándose en la carrera magisterial”. No fundamenta técnicamente por qué ahora se excluyen títulos previos, cuando antes eran válidos. Es decir, en las evaluaciones de Ascenso de escala anteriores al 2024, si se les reconocía el mérito, ahora un docetnte que, antes de ser nombrado, se esforzó por cursar una carrera complementaria para servir en otro nivel educativo o una segunda especialidad hoy ve invisibilizada esa inversión académica. En buen castellano, nos dicen a los docentes: Lo hacemos porque podemos. Y si pueden, lo harán las veces que consideren conveniente, sin importar que cada cambio deje sin piso la planificación profesional de miles de docentes.

Docente contratado o nombrado en alguna IE pública piense antes de realizar “Otros estudios de educación superior” (de profesor, licenciado en educación o segunda especialidad). Por qué no se sabe si mañana eso tendrá valor para el Ministerio de Educación a cargo del ministro Morgan Niccolo Quero Gaime.

El Minedu agrega: «estos criterios podrían variar en futuros concursos», dejando la puerta abierta a la improvisación normativa y trasladando la incertidumbre a miles de docentes que planifican su carrera profesional y sus expectativas de ascenso.

Esta práctica es un tiro de gracia a la motivación para seguir estudiando. ¿Cómo planificar mi formación si lo que hoy vale mañana podría no contar? ¿Qué estímulo tiene un docente para invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una segunda especialidad o un nuevo título, si solo descubrirá su relevancia cuando el concurso sea convocado? Este sinsentido desincentiva la mejora continua y la actualización de competencias que la misma ley exige.

Defender la meritocracia no es repetirla como lema. Es garantizar que cada hora de estudio, cada inversion en perfeccionamiento y cada logro academico haya sido antes o despues del nombramiento tenga el mismo valor en la hoja de vida de los docentes que aspiran legitimamente a crecer en su carrera. Dejar de hacerlo no solo es injusto, es inconsistente con la propia logica de desarrollo profesional continuo que la misma ley promueve.

En ninguna otra carrera pública del Estado se cambia de forma tan antojadiza la valoración de los méritos. En para los demás trabajadores públicos los lineamientos de ascenso son claros y permanentes. Solo en educación, el mérito parece tener fecha de vencimiento, y se ajusta a la agenda de la autoridad de turno.

No reconocer la trayectoria académica completa de un docente es desconocer años de esfuerzo que fortalecen la escuela pública. Es minar la confianza en un sistema que debería premiar la preparación, no castigarla con trabas arbitrarias.

Rectificar esta situación no es solo un acto de justicia, sino un paso indispensable para reconstruir la credibilidad de la administración educativa y sostener la motivación de quienes, a pesar de todo, seguimos apostando por la educación pública de calidad. La propuesta es modificar Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional del concurso de Ascenso 2025 y permitir que los docentes concursen de acuerdo al reglamento de la LRM.

Si el Ministerio quiere fortalecer la meritocracia, que empiece por respetarla.

Desde hace casi dos años, el maestro Gerardo Chávez libraba en silencio una batalla contra la fragilidad del cuerpo. Su familia, celosa guardiana de su intimidad, eligió el silencio como escudo. No hubo partes médicos ni declaraciones; solo el rumor que a veces se asomaba entre círculos de amigos, susurros de pinceladas detenidas. Incluso el 20 de junio, desde sus redes, la familia se apresuró a desmentir el rumor de su muerte. Pero quienes conocen el mundo del arte saben que las verdaderas noticias viajan sin micrófono y corren por la voz emocionada de quienes lo amaron, lo admiraron y compartieron su atmósfera creativa.

La comunidad artística nunca dejó de preocuparse por él, como se preocupa uno por aquello que ya es patrimonio del alma colectiva. Porque Gerardo Chávez no fue solo un pintor, fue una constelación entera en el firmamento del arte peruano.

Mi padre solía hablarme de su amigo Ángel, hermano de Gerardo y gran dibujante y artista. Pero mi descubrimiento de Gerardo fue personal y más profundo, porque en sus lienzos me encontré con la maravilla. Egresado de la mítica promoción de oro de 1959 de la Escuela de Bellas Artes, su viaje a Europa no fue huida, sino ascenso al éxito.

Tuve el privilegio de conocerlo. Visité su taller en San Isidro, una especie de santuario encantado con caballitos de madera y piano de cola, y al volver, me obsequió su libro “O el asombro perpetuo”. Allí me habló de su prodigiosa “Procesión de la Papa”; de Paiján —su tierra, su raíz—, y de cómo nunca se sintió maestro porque siempre fue alumno del asombro. Me confesó que entre artistas se observan de lejos, como aves raras—sin fraternidad—que no terminan de confiar. Pero también me habló con orgullo de sus dos hijos culturales: el ‘Museo del Juguete’ y el ‘Museo de Arte Moderno de Trujillo’.

Hoy, Gerardo, te imagino abrazando a tu madre Estelita, esa tierna mujer a la que, siendo niño y con solo cinco años preguntaste con candor: “¿Por qué lloras, cholita?”. Ella solo te acarició la frente con tristeza, porque estaba partiendo, como tú hoy, en silencio y con ternura.

Descansa en paz, maestro. ¡Ave Gerardo!

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo