Actualidad

Serotonina: los paisajes utópicos de la vida sin esperanza

Escribe Juan Pablo Quintero

“Antes de pensar en vivir feliz, hay que pensar en vivir”

Jean-Jacques Rousseau

“Toda fabulación es una meditación ética”

Michel Houellebecq

Sin importar la crudeza de los temas abordados o las concesiones al esteticismo, todo novelista comparte con sus pares de oficio la vocación literaria por ofrecer su literatura como el diagnóstico definitivo sobre la realidad y los desencuentros con ella. Esa misión cercana al deber moral, impone a la figura del escritor un riguroso sentido de pertenencia a la causa común de ofrecer un retrato honesto y revelador del rostro verdadero de la Humanidad. En ese proceso franco, la imaginación literaria jamás puede desvincularse del propósito oculto de elevarse por encima de las mezquindades de la sociedad y los silencios incómodos que la asfixian. En este sentido, la historia de la literatura demuestra cómo el peso de la tradición se manifiesta muy a pesar de las reticencias y apegos rupturistas de cualquier carrera literaria. Un escritor francés jamás saldrá airoso de sus intentos de desviarse del cauce marcado por figuras canónicas de la talla de Flaubert, Proust o Balzac. Resulta casi imposible para cualquier novelista francés actual desligarse de cierta ortodoxia y alzar su voz original sin hacerse eco de cinco siglos de riqueza cultural. Al asumir el estilo satírico y humor negro con acento francés abarca un recorrido involuntario por la pluma de Rabelais, Pascal, Molière y Voltaire. Las novelas de Michel Houellebecq no escapan de ese impulso paradójico. El escritor francés adopta un tono réprobo y cínico que a fin de cuentas termina por hacer justicia reverente a la tradición cultural.

La obra singular del escritor Michel Houellebecq ha sido prolija en afilados diagnósticos sobre la vigente coyuntura civilizatoria de la cultura occidental y estancamiento moral de sus valores más entrañables. El talante distópico de sus juicios sobre el presente, sin duda apuntan a brindar un cuadro desesperanzado sobre la existencia banal del ser humano moderno, por eso cualquier aproximación a su literatura debe tener en cuenta la revelación intimista de las miserias del hombre común. Su trayectoria literaria abarca una serie de novelas destinadas a servir de maniobras para quienes no tienen escrúpulos en sumergirse en las fuentes del malestar en las sociedades occidentales. Cada una de sus novelas parece alimentarse del anhelo de servir de guía a espíritus perplejos dispuestos a emprender un descenso a los infiernos de la mano de un cínico psicopompo. Las andanzas del héroe en sus novelas toman forma de viaje desvelado en busca de revelaciones y verdades incómodas sobre el itinerario de la agonía cultural de Europa. Ese declive y agotamiento vital de la tradición europea ha sido lento, pero sin duda fue anticipado años atrás por muchos intelectuales.

En entrevistas el autor ha declarado, con su desenfado proverbial, que la condición de poeta es asimilable a los trastornos de un enfermo incurable, cuyos síntomas oscilan entre la amargura y la angustia, sólo en estados de abandono pasajero de estos signos visibles del padecimiento se encuentra la lucidez necesaria para la escritura. Tal vez esa fuente de inspiración y la polémica carrera literaria han cedido espacios a una nueva concepción de la literatura comprometida. En tiempos de Sartre, el compromiso del intelectual con la realidad y sus problemas se concebía desde la plataforma ideológica de la lealtad y la fe a ideas políticas, pero desde la mirada de Houellebecq el compromiso con la realidad se expresa no mediante el apego a causas políticas o la denuncia, sino en la adopción de la literatura provocadora y su uso satírico para exponer con ironía las tendencias peligrosas del presente. En su caso, el compromiso ético con la libertad de pensamiento supera cualquier adscripción ideológica o defensa a ultranza de ideales abstractos, su causa pone en evidencia la desvergüenza de los defectos de los actuales ejercicios de la democracia y los riesgos de mantenerse en silencio mientras se extiende la dictadura de la corrección política.

A principios de año, el heterodoxo y provocador escritor francés, volvió a irrumpir en la escena literaria con la aparición de su nueva novela. La obra tiene por título, Serotonina, haciendo propio el nombre de la famosa hormona de la felicidad. Es una sátira moral sobre la felicidad artificial y las desventuras de los horizontes abiertos durante la edad madura. El hastío de vivir es la consecuencia inevitable del paso del tiempo, porque la vida adulta nos obliga a asumir con naturalidad el abismo cotidiano que significa vivir sepultado bajo las capas de carne, porque tu cuerpo sobrevive sin reparar en la pérdida de la capacidad de sentir placer. Luego del controversial éxito de Sumisión (2015), una premonitoria fabulación política de corte futurista, donde exploraba las implicaciones de que facciones moderadas del islam llegaran al poder en Francia por la vía electoral, existía gran expectación en la opinión pública sobre el rumbo de su narrativa,esa obra había sidopublicada días antes del ataque terrorista a la revista satírica Charlie Hebdo. Sin duda, esos dotes de augur de pesadillas probables, permitió al autor francés hacerse de un lugar dentro de la opinión pública, sin ser un escritor de demasiados libros. Su fama ha crecido a la par de una reputación de enfant terrible de las letras francesas. Sin duda, su figura de intelectual ha estado revestida de un estilo controversial que, en todo momento no ha dejado de avivar encendidos debates y hacerle su sitio dentro de la sociedad francesa como agitador de consciencias y polemista incómodo. Su humor satírico y ánimo desenfadado ha brindado nuevos horizontes a la hora de abordar la actual coyuntura de la civilización occidental y el futuro de Europa. Es una voz disonante que ha encontrado inspiración, desde hace tiempo, en la apropiación de los sentimientos colectivos de disconformidad y desconcierto que tienen su raíz en el malestar cultural frente a las tendencias impuestas por fenómenos tan diversos como la globalización, el transhumanismo, el multiculturalismo y la islamización de Europa.

Houellebecq, casi sin proponérselo, es heredero involuntario de la tradición novelística francesa, en parte gracias a ello no escapa del todo del peso de la historia y patrones establecidos por el canon.

La novela Serotonina, lanzada al mercado cuando el autor ya es considerado escritor de renombre, aborda la historia de un hombre de mediana edad, sumido en la depresión, que decide darse a la fuga de su aborrecible vida actual. Desaparece voluntariamente de su entorno conocido para hundirse en un proceso introspectivo sobre su pasado, ese viaje retrospectivo lo lleva a examinar amores y desamores de su itinerario sentimental, con miras a pasar revista de las oportunidades desperdiciadas de ser feliz. Podría establecerse paralelismo con los ejercicios de memoria involuntaria descritos en las páginas de En busca del Tiempo perdido de Marcel Proust, pero en este caso el estímulo exterior no es el sabor de panecillo de magdalena, sino un fármaco antidepresivo de última generación. Todo el curso de la novela de Houellebecq puede considerarse el Itinerarium mentis o circunloquio de un hombre deprimido, luego de llegar a la certeza de que nada, y mucho menos nadie, prepara al ser humano para sobrellevar la vida posterior a la pérdida de la vitalidad. El retrato agónico de la “muerte en vida” a la que sume la depresión al individuo moderno encuentra su explicación en la historia del protagonista Florent-Claude Labrouste. Este personaje adopta el tono confesional y reniega de sí mismo, desde las primeras líneas de la novela, apelando al prosaico lugar común de describir por qué detesta el nombre dado por sus padres.

Ese es el simbolismo inicial de su lucha interna contra el determinismo biológico y el pulso con la muerte de un hombre en descomposición. A lo largo de esta autopsia espiritual de la vida de hombre de 46 años, la pérdida de la libido se convierte en fuente de inspiración, cuando pasa revista de los amores del pasado y las oportunidades desechadas se cuestiona respecto a las indecisiones que pudieron salvarlo de la soledad. Sin embargo, una idea omnipresente parece apuntar hacia reprochar a la sociedad y el entorno social de conspirar contra cualquier posibilidad de ser feliz y sentirse amado por alguien. Estamos programados para trabajar y dar cuerda a nuestra propia desdicha, como si el impulso de aniquilación fuese el claroscuro del instinto de supervivencia. Mientras el curso del tiempo nos sorprenda con vida y el cálculo egoísta reproduzca el automatismo que solemos denominar “ganas de vivir”, la calidad de nuestros cuerpos de acumular experiencia se resiente hasta perder la sensibilidad y la capacidad de sentir el placer. La interrogante fundamental del libro tiende a identificar como error aferrase a falsas esperanzas de felicidad cuando el cuerpo transita fuera de los linderos de la juventud.

En uno de sus soliloquios, la crisis existencial del personaje construye imágenes poderosas para el retrato de su desamparo y desarraigo. Apelando a paralelismos con el mundo polar del Ártico, se advierte en un episodio, que cuando la noche se cierne sobre la conciencia y la oscuridad se han hecho cerradas en una cabeza abocada a la introspección, el recuerdo de la luz del sol sólo existe como maquinación mental elaborada al servicio de la autocompasión. El miedo al futuro y sus incertidumbres son angustias de juventud, en realidad la edad madura convierte al pasado en el verdadero fantasma y agente de presión de la conciencia. Acaso “morir de pena” manifiesta su condición de insano determinismo en momentos en que tu cuerpo carece de reservas para sentir otra cosa que no sea dolor físico.

La sensibilidad peculiar de la depresión abre horizontes que hacen posible cualquier táctica de evasión. En Houellebecq, la depresión oscila entre dos concepciones contradictorias: la expresión en el hastío y el inesperado estado de iluminación, pero en realidad el examen testimonial que hace el personaje sobre la enfermedad de los taciturnos termina por tornarse en reproche a la excesiva expectativa de felicidad, cuando no es posible disfrutar la vida en el estricto sentido de su dimensión material y biológica. Un verdadero error de concepto y fuente hemorrágica de la desdicha nos lleva a vivir ignorantes del mecanismo vital más connatural: la falta de esperanza no corroe tanto como el exceso de ella. Tener esperanza puede ser un vicio adictivo alimentado por la nostalgia. Abandonar el deseo de ser feliz y trocarlo por estrategias de evasión del dolor son las prédicas del narrador, entre líneas se lee el influjo agrio de Schopenhauer.

El alegato inserto en Serotonina, no se entrega a explicaciones, pero describe bien cómo en el contexto de una sociedad hedonista marcada por el materialismo moderno la pérdida de la capacidad de disfrutar la vida equivale a un estado de muerte absoluta o vida vegetativa. Bajo la perspectiva del escritor francés, la naturaleza destructiva de la depresión del hombre moderno oculta su verdadero rostro absurdo detrás del contrasentido de llamar asesinato o suicidio a un crimen perpetrado con la intención arrebatarle la vida a quien ya ha muerto.

La tentación de perderse en los vértigos abiertos por los abismos de la madurez no conoce freno y significa adentrarse en un espejismo que no permite distinguir los matices. Entre otras cosas, el envejecimiento nos convierte en testigos ineptos de la juventud y la belleza, manifestaciones ambas de la otredad y conceptos equivalentes que son reducidos por obra del tiempo a la condición de sinónimos superpuestos hasta la indistinción. Por otro lado, resulta casi un tópico literario usar la muerte o asesinato de un niño para hacer el retrato de la pérdida de la inocencia, Houellebecq en Serotonina propone el recorrido inverso, su pesimismo se vale del retrato del ocaso de la juventud como la mejor analogía para la denuncia del colapso y desgaste de la civilización occidental. Una civilización, en sus palabras, asqueada de sí misma, exhausta del escrutinio de la autoconciencia y arrinconada por el miedo a las nuevas amenazas exteriores que tocan a su puerta, por enemigos que intuyen los evidentes signos de su decadencia. Cuáles son las condiciones de vida de un individuo, y por extensión toda una sociedad, cuando el porvenir se revela escaso y reduce tus expectativas a la existencia post-mortem sobrevenida de la conciencia del propio fracaso y el abandono manifiesto de la vitalidad.

El historiador británico Sudhir Hazareesingh asumió la tarea de catalogar a la nueva generación de intelectuales franceses que tiene en Houellebecq su más genuino estandarte. Según su parecer el peso de la grandeza de la sabiduría de los antepasados y la monumental obra filosófica de Rousseau, Voltaire o pensadores de la talla de Descartes sólo ponen en evidencia la decadencia cultural y la pérdida de los intelectuales franceses de su capacidad de ejercer influencia de vanguardia, o simplemente reclamar su sitial como faro de las ideas del mundo. Hazareesingh identifica a Houllellebecq con parte de una atmósfera literaria o momento cultural en Francia en el cual cierta “sensibilidad mórbida” parece copar la esfera intelectual. Ese estado de sensibilidad es el resultado de la enorme consciencia de la degradación cultural o decaimiento histórico que abate a la civilización occidental.

La condición de vulnerabilidad de los valores de la cultura francesa encuentra su expresión en un enfermizo regusto por exhibir sin pudor la incurabilidad de los síntomas y la conciencia de la agonía traída por el agravamiento del cuadro y el pésimo pronóstico de la crisis. La muerte y los signos de decadencia de una cultura que parece exhausta y agotada de su propia longevidad, paradójicamente parece dar señales de identidad a la última generación de intelectuales franceses. Por eso el retrato de un hombre deprimido, elevado a la categoría de antihéroe cínico, da muestras de la insuperable enfermedad colectiva y el impulso seductor del vértigo de quien percibe placentera la caída. Se juzga más digno sumergirse en el éxtasis contemplativo de describir con frialdad el patetismo de la propia ruina. El reblandecimiento del vigor y el abandono de la aspiración a la felicidad del personaje forman parte de una alegoría que sirve de analogía del quiebre civilizatorio que implica la pérdida de la universalidad de la cultura occidental. Es el retrato de un hombre superfluo, que abraza con ánimo conformista la pérdida de su libido, es decir, los atributos de su virilidad, la mejor baraja para denunciar cómo solo existen curas imperfectas al declive físico y la carrera hacia la indignidad que significa la aceptación de la obsolescencia de su presencia en el mundo.

Probablemente, en Serotonina, cuando se acaricia la idea del suicidio, vendida como única alternativa digna a la muerte interior, se tiene la pretensión de ironizar sobre el sentido del honor involucrado en el acto de acabar con la propia vida. Se trata del mejor epitafio a la juventud perdida o un recurso desesperado de quien sobrevive a la contemplación obligada de los signos evidentes de la decadencia. Todos los antihéroes las novelas de Houellebecq tienen en común su corrosivo cinismo. El heroísmo del cínico reside en enorme capacidad para desnudar con desvergüenza el carácter mezquino y precario de las falacias del mundo circundante. Colmado por la asfixia, la toma de conciencia del héroe cínico, forma parte del paso febril hacia adelante en una ascesis autodestructiva, que encuentra inspiración en la propia condición de enfermo.

De igual forma, la historia de Serotonina revisita muchos los planteamientos del libro más célebre de Aldous Huxley, Un mundo feliz (Brave New World, en su idioma original), en el cual dentro de una atmósfera distópica se trazaban las coordenadas de una sociedad futurista marcada por la hiperorganización, dirigismo social y la reproducción asexual. Uno los elementos llamativos del relato de Huxley es la anticipación del papel de los antidepresivos y la bioquímica como herramienta de control social y manipulación de las emociones entre los espíritus más inconformistas. Uno de los personajes en la novela abre los ojos frente al Estado fascista y lo hace mientras reclama su derecho a sentirse enfermo y vociferar las razones de su desdicha. La pastilla de la felicidad que permite inducir un estado pasajero de amor y beatífica alegría se llama “Soma” y vende en sus dosis la posibilidad de tomarse unas vacaciones de la realidad.

La ingesta de drogas es sinónimo de aceptación conformista del aborrecible status quo y las injusticias de una sociedad esclava sumida en la estupidez. De manera semejante, el protagonista de Serotonina asume el costo de la falsa cura a su cuadro crónico de depresión tomando la única alternativa brindada por el sistema: los fármacos de la felicidad. En realidad, el fracaso del personaje en la superación de su decadencia confirma el alegato más crudo de Houellebecq contra la sociedad de nuestro tiempo. Parece querernos alertar, al horadar con deliberación la grieta del inconformismo, que la única forma de felicidad posible es aquella que se vale de los atajos artificiales. Desde su perspectiva, la desdicha es nuestro destino y estado natural. Ambas obras literarias coinciden en abordar la enfermedad de la tristeza como representación de la toma de consciencia y método involuntario para la revelación de la naturaleza verdadera del mundo y sus engranajes despreciables. La lección desmoralizante es que la única manera de seguir amando el mundo es cerrar los ojos, es decir, entregarse a los paraísos artificiales de drogas, todas ellas diseñadas como estrategias de poder para adormecer las ganas de sentir y sumir al individuo en la existencia sonámbula de la inhibición de cualquier deseo.

En uno de los episodios memorables de la novela, el protagonista hace una analogía entre los mecanismos de concentración del francotirador y la práctica del yoga. Quien apunta a la diana y templa el pulso antes de disparar debe meditar valiéndose del control de la respiración. Como si la convergencia del espíritu de aniquilación y la paz necesaria para el ejercicio sereno del amor propio bebieran de la misma fuente nutricia. El amor por la vida y el instinto de muerte mantienen un pulso, largo e infatigable, que parece confirmarnos la naturaleza vana de cualquier esperanza de eludir la derrota definitiva de nuestro cuerpo. En igual medida, la supervivencia de la lucidez y la apuesta por la conciencia parecen depender de ese extraño balance entre el deseo de vivir y las pulsiones autodestructivas. Es difícil vencer a la esperanza cuando en tu interior siempre prevalece un indescifrable instinto de autoconservación.

En el camino de la construcción del desenlace, Houellebecq se vale de las ideas del filósofo Blaise Pascal y su famosa comparación entre los ángeles y los animales para definir la condición humana. Según él, el espíritu habita en esa zona gris intermedia en la cual los naturales impulsos egoístas del ser humano son devorados por el exceso de esperanza y buenas intenciones. Houellebecq reinterpreta la frase del filósofo Pascal “Quien desea obrar como ángel termina por actuar como animal” en el ánimo de exponer los males evidentes de todo optimismo y los efectos perjudiciales de las expectativas en el accionar humano. Todas las reflexiones de la novela Serotonina se hacen eco del juicio de Pascal sobre la identificación del dolor y la infelicidad como fuentes esenciales de la naturaleza humana. Porque la lucha contra la depresión del hombre moderno es una causa perdida. A su modo de ver la desdicha tiene su origen en la esperanza de satisfacer deseos imposibles. La aspiración a elevarse como ángeles más allá de las posibilidades materiales sólo aporta revelaciones sobre los instintos terrenales que gobiernan nuestra voluntad, porque caemos presos de la búsqueda ideal de alternativas de escape y nos entregamos a vanos intentos de apartarnos demasiado del suelo.

El tema del suicidio también es recurrente en los derroteros que acompañan la travesía del personaje. Pero el abordaje de la acción suicida a lo largo de la novela se aproxima a la apuesta existencialista de despreciar la vida por razones de índole filosófico. La valoración del acto de terminar la vida por propia mano se convierte en proclama de renuncia y desprecio a los términos que manejan el mundo. Una alternativa desesperada de escape a los callejones de la supervivencia adquiere el valor de acto de rebeldía y valiente paso adelante. El sentimiento de no pertenencia en un mundo carente de sentido personal, convierte al suicidio en un juicio filosófico sobre la realidad. Resultado de un cálculo mental y material, su perpetración fría se convierte en el símbolo perfecto para el retrato de las razones lógicas para el abandono del mundo. El suicidio filosófico es la consecuencia lógica del deseo de libertad, resultante de una apuesta definitiva por recobrar la dignidad perdida. Por ello, la idea seductora del suicidio se presenta en el personaje como el curso inevitable de un viaje de emancipación, es decir, el manifiesto de un individuo humillado que busca despojar al mundo de sus máscaras, al extremo de decidir dejar de tomar parte de la lógica farsante de las condiciones externas al individuo, la exacerbación del sufrimiento o la pérdida de horizontes vitales. En realidad, el acto de acabar con la propia vida, sea por razones de ética o bien producto del arrebato, tienen su origen en el contrasentido de hacer del nihilismo una postura de defensa de la autenticidad. Esta postura forma parte de una tradición literaria que acaricia esa posibilidad, encarnada de forma indirecta en las voces de personajes de diversa estirpe como es el caso de Iván de Los Hermanos Karamazov o la absurda inmolación de Meursault en El extranjero de Albert Camus. Esta perspectiva intelectual del suicidio es fruto de la convergencia entre el desprecio por la vida y el juicio axiológico sobre los entramados de la realidad. Como si el gesto teatral de despedida de una voz, solitaria y cínica, emitiera su fallo solemne sobre la inhumanidad del mundo y, al mismo tiempo, buscara enfatizar con el gesto la negativa del individuo a seguir pagando el precio de permanecer con vida.

Desde otro punto de vista, Houellebecq con toda deliberación e intencionalidad hace suyo las maneras y estilos del “cuento filosófico”, un singular sub-género novelesco, de marcado influjo en la opinión pública, ahora obsoleto, pero cultivado durante la Ilustración francesa en tiempos de los grandes enciclopedistas. Esa época que parece existir para recordar la decadencia de la cultura francesa a los intelectuales actuales. La presencia tangencial de las maneras de la Ilustración sirve de recordatorio de la nula influencia de los pensadores franceses actuales en el mundo de las ideas y cómo cada uno hace poca justicia a la sabiduría de sus antepasados. Sin duda, Voltaire, el gran agitador de consciencias, es el máximo exponente del cuento filosófico, a medio camino entre el Tratado filosófico y la novela de aventuras, que tenía por variante estilística fundamental valerse de una trama insólita para usarla de pretexto al servicio de la demostración de una idea. En el Cándido de Voltaire, mediante el ardid de una fabulación intrincada, se verifica la invalidez e irrelevancia de una idea, en particular la refutación de las doctrinas optimistas de Leibniz y su frase “Vivimos en el mejor de los mundos posibles”. Desde este ángulo inusual, la historia del Cándido pasaba a un segundo plano dando mayor protagonismo al proceso digresivo de argumentación y contraargumentación, dentro de un juego de esgrima intelectual inclinado a revelar luces y sombras de una postura filosófica. Quizás en Serotonina la vocación caustica y el desenfado del protagonista brindan pocos indicios de ese linaje estilístico y, ciertamente, podría considerarse las trazas y ecos de Voltaire muy sutiles, pero ciertamente ambas novelas transitan el lenguaje común de dos escritores franceses convencidos en sacar brillo a la lógica del pesimismo y su amplio valor de lucidez clarividente.

Actualidad

En Cusco: madre adolescente habría abandonado a su bebé por irse a grabar tiktoks

Gran conmoción causó en el ‘ombligo del mundo’ tras revelarse que una adolescente había dejado a su suerte a su bebé de seis meses en un basural.

Extraña y confusa fue la sorpresa al percatarse de una bebé de seis meses de nacida, abandonada sobre un basural en la Asociación Provivienda Santa Teresa, en el distrito de San Sebastián, Cusco, pues todos se preguntaban quién había sido la desalmada persona que dejara a su suerte a una indefensa criatura. El hallazgo ocurrió la noche del jueves gracias al accionar de un vecino que, al escuchar su llanto, se acercó́ al lugar y dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú(PNP).

Minutos después, personal policial llegó al lugar y rescató a la menor, que se encontraba envuelta en una manta multicolor del tipo lliklla. Los efectivos la trasladaron de urgencia a la Comisaria de Familia, donde fue atendida de inmediato.

Cuatro días después del hallazgo, ayer por la tarde una adolescente de 14 años aseguró ser la madre del infante encontrado en un basural. Al ser consultada por las autoridades, esta habría mencionado que dejó a la bebé mientras atendía asuntos personales.

Es así que los investigadores determinaron que una de las causas por las que esta menor abandonó a su hija es porque tenía que grabar contenido para sus redes sociales (TikTok).

Esta versión es investigada por la PNP, que se halla realizando las pericias psicológicas y físicas a la adolescente de 14 años, a fin de proseguir con las acciones de ley por el abandono de su bebé.

“Estamos haciendo las diligencias que corresponden con la Comisaría de La Familia y con la Fiscalía, nosotros encontramos a la bebé en un montículo de basura. Los familiares de la bebé sentaron una denuncia por desaparición y ahora la están reclamando”, citó el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco.

Se supo que la pequeña de seis meses se halla internada en el centro de ayuda Amantani. De momento su situación no ha sido determinada, ya que no podría ser devuelta a su madre por temor a que vuelva a ser abandonada o expuesta.

Actualidad

Faenón en Cenares

Cenares entrega más de S/12 millones en contratos a dedo tras reuniones con proveedores.

Bajo la gestión de Juan Carlos Castillo, el organismo del Minsa habría vulnerado la ley de contrataciones del Estado fraccionando compras millonarias y favoreciendo a empresas sin licitación ni competencia.

Según información del Diario Uno, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), adscrito al Ministerio de Salud, se encuentra en el centro de una grave denuncia. Desde mayo de 2024, tras la llegada de Juan Carlos Martín Castillo Díaz como director ejecutivo, la entidad ha adjudicado más de 12 millones de soles mediante contrataciones directas, eludiendo los procesos públicos que exige la ley.

Eludir la ley: la nueva rutina en Cenares

Según la normativa vigente, toda compra pública que supere las 9 UIT (equivalentes a S/46,350 en 2024) debe someterse a concurso o licitación. Pero en lugar de cumplir con este procedimiento, la actual gestión habría optado por fraccionar adquisiciones para evadir los filtros legales y permitir adjudicaciones sin competencia.

Lo que debería ser una medida excepcional —la contratación directa por emergencia— se ha convertido en la práctica común bajo la administración de Castillo. Las contrataciones se repiten, los montos crecen y los proveedores se repiten.

Atop Express: contratos millonarios reciclados

Uno de los casos más cuestionables es el de Atop Express SAC, empresa dedicada a la distribución de vacunas y sueros. Solo entre 2024 y 2025, recibió más de S/3.9 millones en contratos sin licitación. Para justificar estas adjudicaciones, se reactivaron adendas sobre convenios vencidos desde 2022.

La supuesta urgencia para contratar sus servicios no justifica la falta de previsión ni la omisión de procesos públicos que podrían haber garantizado mejores precios y condiciones para el Estado.

Hanay SRL: reunión privada, contrato asegurado

El caso más escandaloso involucra a Hanay SRL, contratada por más de S/12 millones para almacenar vacunas. Esta adjudicación directa fue precedida por una reunión entre su gerente general, Francisco Torres Espinoza, y el director de Cenares, Juan Carlos Castillo, el 3 de febrero de 2025.

Menos de un mes después, mediante la resolución directoral 165-2025, la empresa fue declarada ganadora sin concurso público. La secuencia de hechos sugiere coordinación previa y posible direccionamiento del proceso.

Fraccionar para favorecer

El patrón se repite: fraccionamiento deliberado de compras, uso abusivo de la contratación directa y concentración de contratos en manos de un grupo reducido de empresas cercanas a la gestión actual. Esta estrategia, prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado, evita la transparencia y limita la fiscalización.

Falsas urgencias, verdadero perjuicio

La administración justifica sus decisiones en una supuesta urgencia por asegurar servicios de salud. Sin embargo, tareas como el almacenamiento y distribución de vacunas son previsibles y requieren planificación, no medidas de emergencia improvisadas.

Este uso arbitrario de la urgencia permite esquivar controles clave y termina beneficiando a proveedores previamente contactados, en detrimento del interés público y de una gestión eficiente de los recursos estatales.

EL DATO:

Francisco Torres Espinoza, gerente general de Hanay SRL, se reunió con el director de Cenares el 3 de febrero de 2025. Solo 21 días después, la institución le adjudicó directamente un contrato por más de S/12 millones, sin proceso público ni competencia.

Actualidad

Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor

Reunión genera fuertes cuestinamientos contra directora de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La participación de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú, en una reunión en Condorcanqui – Amazonas junto a Rosemary Pioc Tenazoa, presidente del Consejo de mujeres Awajún y Raúl Shimpukat Tuyas —destituido en el 2025 por presunto hostigamiento sexual a una menor de 12 años cuando era director de una IE, ha generado serios cuestionamientos.

El pasado 8 de julio de 2025, en el distrito de Nieva (Condorcanqui, Amazonas), se llevó a cabo una jornada de trabajo interinstitucional que reunió a diversas entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú y representantes de SAIPE, SERNANP, Waisam (vicepresidente) Matut Impi Ismiño del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), el Ministerio de Cultura, el Plan Binacional Perú- Ecuador y organizaciones de representación indígena, como el Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, liderado por la profesora Rosemary Pioc Tenazoa.

La reunión se llevó a cabo en la Maloca de la asociación, en la reunión estuvo presente el docente Raúl Shimpukat Tuyas, quien cuenta con una sanción administrativa de destitución vigente dispuesta por la UGEL Condorcanqui, mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03462-2024-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, emitida el 21 de octubre de 2024.

Dicha resolución, notificada al docente el 21 de enero de 2025 mediante Cédula de Notificación N.º 0250-2024, establece en su primer artículo:

“Sancionar al administrado Raúl Shimpukat Tuyas, docente nombrado en la IEP N.º 16311-Comunidad de Bajo Pupuntas y designado como director de la IEP N.º 16304 – Ideal, del distrito de Nieva, por presuntos actos de hostigamiento sexual en agravio de una menor de 12 años, con la medida de destitución del servicio de la función docente”.

Según refiere una fuente en la Ugel Condorcanqui. Tras recibir la notificación, el docente no interpuso recurso impugnatorio contra la decisión administrativa. Y meses después la entidad hizo el registro en el Registro Nacional De Sanciones Contra Servidores Civiles en abril del 2025.

Investigación penal en curso

Además de la sanción administrativa, el Ministerio Público —a través de la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui— mantiene abierta la Carpeta Fiscal N.º 300-2024, desde el 8 de julio de 2024, por la presunta comisión del delito de acoso sexual en agravio de una menor de edad en el año 2019. Esta investigación preliminar, actualmente se encuentra a cargo del Fiscal Ayala Flores Américo desde mayo del 2025 y estaría relacionada con hechos durante la permanencia del docente en la Institución Educativa Primaria N.º 17090, del Centro Nativo Bajo Canampa, también en el distrito de Nieva. A pesar del tiempo transcurrido, preocupa que, hasta la fecha, la investigación penal aún se mantenga en etapa preliminar.

Reacciones y cuestionamientos

Durante el evento realizado el 9 de julio, se observó al docente Raúl Shimpukat Tuyas, docente sancionado y actual presidente del Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva, participando activamente y bailando una danza tradicional junto a la profesora Rosemary Pioc quien se encuentra actualmente afiliada al partido político Primero la gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Tenazoa quien ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de más de 500 casos de violencia sexual en Condorcanqui-Amazonas durante el 2024, exigiendo respuestas firmes y ejemplares por parte del Estado.

Es además, quien cuenta con el antecedente de una sanción por abandono de cargo, impuesta mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03615-2023-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, de fecha 21 de diciembre de 2023, por: “abandonar cargo injustificadamente al no presentarse en su centro de trabajo desde el día 08 al 11 de agosto del 2013” en la IE N.º 16302 – Achoaga – Condorcanqui (Amazonas) durante el año 2023. Según refiere una fuente consultada en la Ugel Condorcanqui, la sanción quedó firme al no haber sido impugnada administrativamente dentro del plazo legal.

La escena resulta particularmente preocupante. ¿Dónde estaban los filtros institucionales? ¿Quién autorizó su participación? ¿Quién optó por mirar a otro lado? La presencia de los docentes Raúl Shimpukat Tuyas y Rosemary Pioc Tenazoa en actividades oficiales organizadas por UNESCO – Perú podría interpretarse como una forma de validación social, a pesar de los antecedentes que pesan sobre ambos.

Según fuentes locales, el encuentro se realizó en la maloca del Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, ubicada en un terreno que pertenecería a la familia de Rosemary Pioc Tenazoa. Esta situación plantea serias dudas sobre la neutralidad del espacio y las verdaderas intenciones detrás de su uso. ¿Se busca acaso consolidar su permanencia como presidente de la organización?

La maloca es una gran casa comunal indígena que representa mucho más que una vivienda: “una síntesis del universo […] el útero de la madre tierra, la casa del sol y de la luna o el receptáculo del rayo celeste” (Martin von Hildebrand, 2019). Su estructura refleja la cosmovisión amazónica, funciona como templo, calendario solar y espacio de transmisión del saber ancestral.

Cabe señalar que la maloca, se encuentra ubicado en el Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva zona donde Raúl Shimpukat ejerce autoridad local, lo que podría evidenciar una estrecha coordinación entre ambos actores. Esta relación, en un contexto marcado por cuestionamientos éticos, refuerza la necesidad de mayor transparencia y vigilancia sobre los actores que participan en espacios institucionales vinculados a organismos internacionales como la UNESCO. ¿Cómo es posible que una organización como UNESCO – Perú, con 30 años de experiencia, protocolos internacionales, termine subordinando su agenda a figuras locales cuestionadas? Este caso evidencia la necesidad urgente de revisar y reforzar los protocolos de verificación y participación en eventos públicos de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú. De lo contrario podría entenderse que existe un doble discurso, con una mano proteges y con la otra legitimas a personas cuestionadas.

Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor.@UNESCOperu pic.twitter.com/6VNj8VULFt

— Revista Lima Gris (@Limagris) July 17, 2025

Vídeo del baile entre la directora de UNESCO, Ministerio de Cultura, profesora Rosemary Pioc Tenazoa y docente cuestionado del 9 de julio de 2025.

Actualidad

Indecopi: A un mes de inaugurado, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez acumula más de 400 reclamos

Fallas operativas, demoras y cancelaciones de vuelos marcan el arranque del nuevo terminal aéreo. Lo que evidencia que el cambio de infraestructura no ha venido acompañado de una mejora real en el servicio.

Apenas ha transcurrido poco más de un mes desde la inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y ya se han registrado 402 reclamos formales de pasajeros, según datos proporcionados por Luis Naranjo, jefe de la sede de Indecopi en el aeropuerto. El número es alarmante si se considera que esta infraestructura fue presentada como un símbolo de modernidad y eficiencia, pero que hoy enfrenta críticas crecientes por su funcionamiento deficiente.

Los problemas más recurrentes siguen siendo los mismos de siempre: cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones de vuelos, mayoritariamente atribuibles a las aerolíneas. Sin embargo, para muchos usuarios, el nuevo terminal no ha logrado mejorar la experiencia aeroportuaria, y en algunos casos, incluso ha empeorado la atención al pasajero.

Durante una entrevista, Naranjo detalló que, en lo que va del 2025, Indecopi ha tramitado cerca de 2,000 reclamos en todo el aeropuerto. De ese total, más del 20% corresponde solo al nuevo terminal, una cifra preocupante si se considera su corta operación. Además, el funcionario reportó más de 10 mil orientaciones brindadas en ese mismo periodo, lo que da cuenta del descontento y la falta de claridad que enfrentan los viajeros.

Infraestructura moderna con los mismos vicios del pasado

El principal problema no parece estar en la infraestructura, sino en la gestión. El nuevo terminal aéreo fue construido con la promesa de transformar el Jorge Chávez en un “hub regional”, pero la realidad muestra una operación marcada por las mismas deficiencias que afectaban al antiguo edificio: mala comunicación, falta de información, largas esperas y poca respuesta de las aerolíneas ante los inconvenientes.

Si bien Indecopi ha reforzado su presencia con una oficina permanente y un canal de atención las 24 horas, vía WhatsApp- Aeropuerto (985 197 624), la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿habrá finalmente una mejora estructural en la protección del pasajero o solo se está maquillando una problemática crónica?

Una deuda pendiente con los usuarios

Naranjo recordó que, ante retrasos, los pasajeros tienen derecho a refrigerios, llamadas, compensaciones económicas, hospedaje y alimentación, según el tiempo de espera. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas sigue dependiendo, en la práctica, de la presión que los usuarios ejerzan.

La modernidad del nuevo aeropuerto no puede reducirse a un ‘diseño arquitectónico’ si no va acompañada de transparencia, buena gestión y respeto por el usuario. Por ahora, queda claro que los problemas del Jorge Chávez no se resolvieron con un edificio nuevo.

Actualidad

Corporación Wong buscaría adquirir el Grupo El Comercio

Negociaciones se encontrarían muy avanzadas, teniendo como principales postores a la familia Wong, dueña de Willax TV, y Zest Capital.

Como diría una popular canción de Calamaro: “no se puede vivir del amor” y en el medio periodístico no se puede subsistir de canjes, subscripciones o coleccionables. Para nadie es novedad que el papel viene cayendo rendido al mundo digital y el tiraje de los otroras medios poderosos son tan ínfimos que a las justas se puede pagar a uno que otro redactor o practicante.

Desde hacer más de una década el diario El Comercio viene sufriendo un duro revés en sus cuentas y atrás quedaron los días dorados de bonanza y prestigio, teniendo como consecuencia directa que la familia Miró Quesada sea una de las más poderosas del país, otorgándoles barrigas llenas y días de prosperidad. Para mala fortuna de alguno de sus integrantes, los tiempos cambian y la inextinguible fuente de riqueza luego de varias décadas finalmente pudo mostrar lo que había al final del envase, ocasionando la alarma de ese clan.

Viendo que ahora no pueden costear su fastuosa y acomodada vida, muchos de ellos han vuelto la mirada hacia su “gallina de los huevos de oro” preguntándose por qué ya no produce como antes. La respuesta, obviamente, se encuentra en el crecimiento exponencial de las redes sociales que de manera paulatina, pero agresivamente, les han ido quitando marcas auspiciadoras. Es por ello que antes de que el barco termine por hundirse los accionistas del Grupo El Comercio (GEC) vienen evaluando venderlo al mejor postor.

Una fuente de la revista Semana Económica indica que las negociaciones ya se encuentran en la etapa de ofertas no vinculantes, teniendo como a los principales postores la Corporación Wong, dueña de Willax Tv, y la gestora Zest Capital.

El caso del GEC resulta muy particular, pues cuenta con muchos accionistas, muchos de ellos viviendo de manera parasitaria, viviendo de las utilidades de lo que fuese la gran casa del periodismo peruano, impidiendo muchas veces llegar a un acuerdo consensuado entre los demás accionistas. Sin embargo, cuenta la citada fuente de Semana Económica, los accionistas finalmente habrían llegado a un acuerdo para vender el GEC, viendo año a año que sus cifras tienen una triste tendencia a la baja.

Gran parte de la decisión de vender se explica por el actual momento del negocio del conglomerado de medios. Y es que el Grupo El Comercio atraviesa una de las situaciones financieras más difíciles del último tiempo. Su EBITDA, por ejemplo, cayó de más de S/130 millones en 2022 a apenas S/42 millones en 2024. Pese a ello, el holding ha mantenido una política constante de reparto de dividendos. “Financieramente, esos números no son buenos. Indican que están perdiendo capacidad de generar resultados propios y la proporción de la deuda sobre la capacidad de pago está aumentando”, explica el docente de finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.

Por su parte, la presidenta del directorio de Plural Tv (que abarca América TV y Canal N), Maki Miró Quesada, consultada por una posible venta, respondió no tener “conocimiento de ninguna negociación”. El asunto es cuánto tiempo más pretenderán ocultar el sol con un dedo.

Actualidad

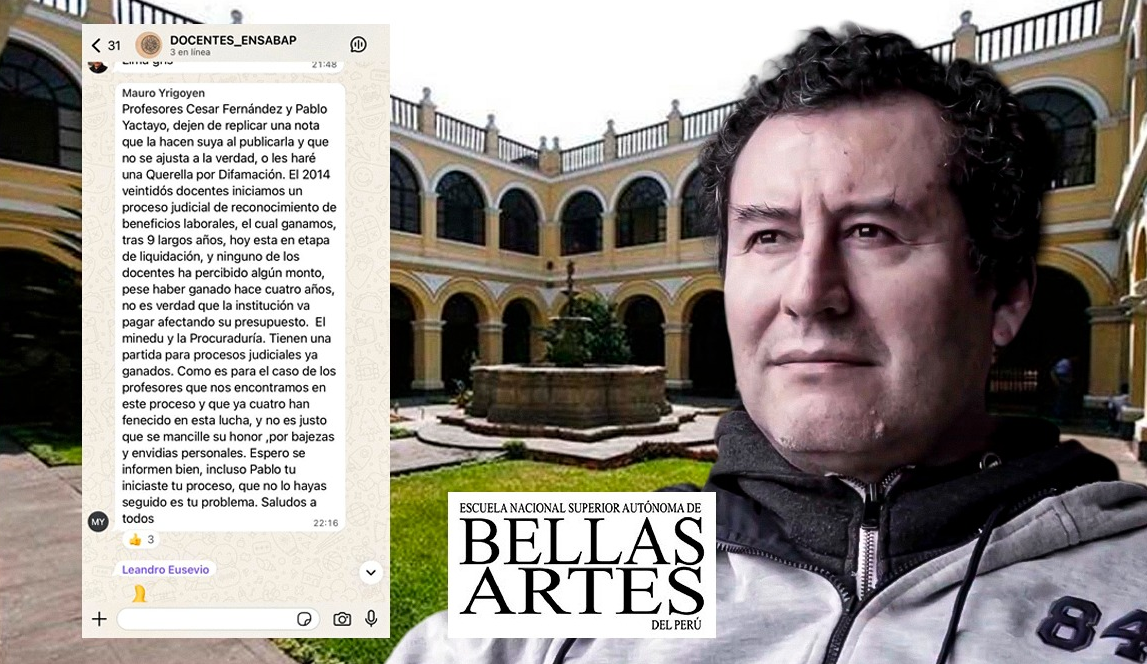

Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística

Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran

Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.

«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.

Actualidad

Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

Actualidad

El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel

Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.

Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.

No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.

Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.

¿Un viaje de “interés nacional”?

Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.

La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.

También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.

Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?

Un distrito que espera soluciones

Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.

La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.

Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.

El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.

Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.

¿Turismo disfrazado de gestión?

El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.

El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.

¿Una nueva tendencia en la política local?

Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.

En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.

En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo