Opinión

Reflexiones sobre la sociología de la cultura y de la música en la obra de Max Weber

Lee la columna de Rául Allain

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la obra de Max Weber, a quien se puede considerar como el gran sintetizador y clasificador de la temática sociológica, y cuya sociología de la cultura ha quedado desdibujada ante la enorme pluralidad de áreas de estudio que el sociólogo alemán inició.

Como se sabe, Weber revisa el sistema de las relaciones significativas entendiendo el mundo social no como una relación de objetos sino como una relación de interpretaciones. Y en tal relación la ciencia de la cultura y la historia cultural ocuparán un lugar preferente.

La metodología a utilizar es la exposición y análisis de las leyes causales que actúan en los fenómenos culturales, con el que Weber articula su sociología de la cultura y específicamente de la música.

Uno de los planteamientos de esta ponencia es que para comprender la obra de Weber hay que referirse necesariamente a su análisis de los procesos culturales entendidos como sistemas de valores, replanteando el tema de la significación como interpretación.

En el mundo contemporáneo, la música está presente y disponible a través de la Internet y de dispositivos de descarga y reproducción, que permiten al oyente viajar por el tiempo y por todos estilos, intérpretes y periodos musicales. De allí que la noción de “centro” se ha ido perdiendo. La música funciona como un camino hacia la divinidad, por cuanto “Dios no es por los hombres sino los hombres son para Dios”, y todo cuanto sucede no tiene sentido sino en-para Dios.

Por Raúl Allain

La Sociología de la Cultura de Weber ha quedado desdibujada ante la enorme pluralidad de áreas de estudio que el sociólogo alemán inició. Desde los estudios de metodología que tratan de conciliar la polémica entre las Ciencias ideográficas y las Ciencias nomológicas, hasta el análisis del surgimiento del capitalismo en la relación entre economía/religión, se puede considerar a Weber como el gran sintetizador y clasificador de la temática sociológica.

Sin embargo, ante esa avalancha de temas, aspectos que renuevan la perspectiva global de un fenómeno quedan minusvalorados ante los análisis sobre la racionalidad, la legitimidad y la dominación social o la aparición de un Estado caracterizado por la administración burocrática. Weber, pues, será el gran erudito por excelencia de la Sociología. Erudición que se extiende desde la Sociología del Estado a la Sociología de la Cultura. Precisamente la Sociología de la Cultura tiene que ser entendida como el laboratorio en el que no sólo la metodología de los “tipos ideales” se va a comprobar, sino también, como la garantía de la efectividad que la comprensión significativa tiene.

En efecto, el tipo y la naturaleza de la explicación sociológica weberiana establece que son los significados la clase de datos que el científico social utiliza. Frente al tratamiento de Durkheim de los hechos sociales para quien los fenómenos de la sociedad han de ser considerados como cosas, Weber revisa el sistema de las relaciones significativas entendiendo el mundo social no como una relación de objetos sino como una relación de interpretaciones. Y en tal relación la Ciencia de la Cultura y la Historia cultural ocuparán un lugar preferente. Pero antes de pasar a la exposición y análisis de las leyes causales que actúan en los fenómenos culturales, será conveniente hacer una breve aproximación al carácter metodológico con el que Weber articulará con posterioridad su Sociología de la Cultura y en concreto, de la Música.

Esta aproximación metodológica nos aclarará el sentido del interés weberiano en el estudio de la evolución musical europea. Se puede decir, en consecuencia, que la unidad de análisis sobre la que la sociológica weberiana articulará su investigación sobre la cultura y la música en el desarrollo del capitalismo, se verá condicionada por el uso de una metodología que trata radicalmente de separarse del positivismo y el marxismo. De este modo independizará en gran medida la estética y la ética de sus imperativos cotidianos. En esta perspectiva los estilos de vida pasarán a definir los problemas históricos.

La sociología de la música como la sociología de la cultura

Para Weber, la Sociología de la Música debe considerarse dentro de una Sociología global; es decir, la Sociología de la Música refleja el contexto histórico en el que se elabora pero este reflejo en donde se encuentra es en el estilo. El estilo es la solución dada por cada tiempo y por cada fase de evolución histórica. La demostración de tal planteamiento es el núcleo de su estudio sobre “Los fundamentos racionales y sociológicos de la música”. Estudio publicado en 1921 por Th. Kroyer tras el fallecimiento de Weber y por tanto inacabado. En “Los fundamentos racionales y sociológicos de la música” se exponen comparativamente los fundamentos musicales que tanto las civilizaciones bizantina, islámica como hindú o china han difundido.

Tales fundamentos se confrontan entre sí con la intención de mostrar que su desarrollo quedó detenido al carecer de un proceso de racionalización como el que se articula en la sociedad europea occidental. Para demostrar tal suposición, Weber se orienta hacia un análisis muy pormenorizado de la perfección paulatina que la octava, al dividirse en dos intervalos de intensidad desigual, aporta. La octava se separa en el intervalo de la quinta y en el intervalo de la cuarta, de esta manera el problema de la tonalidad se introduce en la música mediante una conjunción entre consonancia y disonancia. Esa conjunción es a la que Weber asigna el significado de racionalización de la armonía musical.

Racionalización porque es capaz de recoger las “irracionalidades” tonales y aportar una tensión musical que está en el centro del discurso musical europeo. A partir de aquí, la erudición weberiana se aplicará en ilustrar ejemplos representativos tomados de las tradiciones musicales de China, Japón, Java, Camboya, Persia, Grecia o África. Como ratifica Weber en Economía y Sociedad: “Lo mismo que fue la organización corporativa la que hizo posible la influencia musical de los bardos y, en particular, el progreso de sus instrumentos sobre la base de formas típicas tales como resultaban imprescindibles para el avance de la música, así se relacionan también más adelante, a fines de la Edad Media, los progresos técnicos de la época en materia de construcción de instrumentos de cuerda, con la organización gremial, iniciada en el siglo XVIII, de los instrumentistas, tratados todavía en el Espejo de los Sajones como carentes de derechos. Ella fue la que primero proporcionó un mercado fijo para la construcción de instrumentos y acuñó tipos de los mismos.

La admisión progresiva de instrumentistas, al lado de los cantantes, en las orquestas de la jerarquía, de los príncipes y los municipios, o sea en puestos fijos socialmente seguros –que, sin embargo, no se convirtió en regla hasta en el siglo XVI– proporcionó a la producción de instrumentos bases económicas más amplias aún”. El elemento técnico está absolutamente indiferenciado del progreso creativo. Del órgano que requiere enormes dimensiones de espacio como son las catedrales e iglesias, se pasa al clavecín que en la mansión burguesa se inserta como un “mueble” más de la casa. Los “instrumentos individuales” permitirán la aparición del virtuosismo. Pero, también, de nuevos tipos de músicas populares que poco a poco van secularizando la vida social. Las exigencias técnicas crean técnicas racionales de creación sonora en una dialéctica mutua inseparable. Dialéctica que conexionará industria y estética.

Las fábricas de instrumentos, las salas de conciertos, el mecenazgo y el artista profesionalizado son las consecuencias de un proceso organizativo de carácter industrial que se introduce en la música como ya se ha introducido en el resto de esferas de la sociedad capitalista. Como afirma Weber: “Y la lucha desenfrenada de la competencia entre las fábricas y los ejecutantes, con los medios específicamente modernos de la prensa, las exposiciones y, finalmente (a la manera en cierto modo de la técnica de venta de las cervecerías), la creación por parte de las fábricas de instrumentos, de salas de concierto propias (en Alemania, en particular, la de Berlín) llevaron a cabo aquella perfección técnica del instrumento, la única capaz de satisfacer las exigencias técnicas cada vez mayores de los compositores”. Del mismo modo que la ética protestante fue determinante para la formación del capitalismo.

El contrapunto y el hallazgo de la cromática armónica determinaron la cultura musical europea. La disciplina y la racionalidad de los principios musicales se convirtieron en los valores simbólicos que desencadenaron poderosas fuerzas económicas y culturales. Estos supuestos no sólo los recogerá Weber en “Los fundamentos racionales y sociológicos de la música” sino, así mismo, en su “Ensayo sobre la neutralidad axiológica”. En ambos escritos se insistirá en el papel que los valores simbólicos tienen en la transición del feudalismo a la sociedad burguesa. Pero el propio Weber se contradice a sí mismo ya que la importancia dada a los sistemas significativos como son las creencias, las mentalidades o las cosmovisiones se ven incompletas sin su interrelación con el progreso de los instrumentos técnicos y científicos.

La racionalización por motivos estéticos olvida racionalizaciones previas más poderosas y con motivos menos altruistas y humanitarios. Pues bien, si por cultura hay que entender la herencia social de una sociedad en cuanto a su capacidad para dar soluciones a problemas y necesidades, lo cierto es que Weber restringe a concepciones religiosas, a costumbres y a imágenes directrices el sistema social. Su Sociología de la Cultura cuyo centro, en gran medida, descansa sobre su Sociología de la Música y de las Religiones, se levanta sobre una asociación entre psicología colectiva y representaciones que asigna a los vínculos sentimentales la fuerza del cambio histórico.

La cultura se canaliza hacia una definición de pautas valorativas, asentándose sobre el matiz de ideal la orientación del comportamiento… De este modo, lo que se constata en el análisis weberiano de la racionalización musical europea no es diferente de lo comprobado al revisarse su Sociología de la Religión: la paradoja de resolver el dilema del nacimiento del capitalismo sobre los conceptos subjetivizantes. La ansiedad, suscitada por la doctrina de la predestinación, no proporciona una aclaración suficiente de la expansión colonial. Ni tampoco el ascetismo especifica las características de la empresa capitalista. En el caso de la música, la significación cultural de ésta no debe hacer olvidar procesos de exclusión social. Por ejemplo, la música y su práctica más racionalizadora quedaron confinadas en sectores muy restringidos, dándose la sensación de que Weber no subrayó las condiciones sociales inmanentes al ámbito estético. En efecto, Weber omite la integración y sometimiento que la música hace al nuevo sistema industrial naciente.

La racionalización musical se presenta como un principio fundamentalmente formal. Y aunque se conectan los hallazgos tonales con la construcción de instrumentos, sin embargo se independizan y autonomizan aspectos tan primordiales como el papel social asignado al intérprete y al compositor. En esa desconexión entre actores sociales protagonistas del proceso de racionalización musical hay una omisión clave: la figura del agente artístico y del empresario. El capitalismo también actúa directamente sobre la creación musical aumentando sus contradicciones estéticas y creativas. En “Los fundamentos racionales y sociológicos de la música”, apenas se hacen referencias a los aspectos mercantiles implicados. La Sociología de la Música weberiana adolece de los mismos problemas que su Sociología de la Cultura globalmente comprendida. Las valoraciones no pueden sustraer el punto de vista económico, ni tampoco las causas y efectos de la especialización técnica. Las consecuencias de las innovaciones científicas suponen la evolución del capitalismo. De este modo, el análisis de la música que Weber hace tiene carencias tales como:

—Se obvia la introducción del mercado de instrumentos y partituras como bienes nuevos en el sistema de producción.

—La introducción de métodos y técnicas armónicas nuevas es una consecuencia no sólo de la ampliación tonal que suponen los instrumentos inventados, sino, a la par, la aparición de nuevas necesidades de ocio y entretenimiento.

—El mecenazgo, en cuanto organización diferente de los artistas, se desatiende en el enfoque weberiano y con ello se omiten las nuevas formas de control en las que los creadores se van a ver inmersos.

—Pero es la apertura de mercados nuevos y de métodos organizativos innovadores los que permiten que el músico se independice profesionalmente. El recorrido que el músico hace desde el servicio al príncipe o a la iglesia, le traslada cada vez más hacia el trabajo en competencia.

Los virtuosos a los que Weber define únicamente en función de la habilidad musical, son precisamente quienes mejor representan la nueva fase del mercado musical a través de las leyes de oferta y de demanda. Pues bien, y para no extendernos de una forma excesiva, Weber se queda en un primer nivel de investigación. Su muerte prematura le impidió completar su examen. Pero si comparamos su Sociología de la Música con su Sociología de la Cultura –mentalidades y cosmovisiones– se observa lo restringida que queda la investigación a los límites de su método comparativo. Método en el que el etnocentrismo europeo se eleva sobre los resultados. El ordenamiento característico de cada sociedad es interpretado por Weber desde una perspectiva ensalzadora de lo europeo frente al resto de culturas. La alabanza de lo europeo desdibuja la investigación sobre la música y sus fundamentos.

En este sentido la interrelación entre condiciones económico-sociales y arte se desconoce con la consecuencia de restringir su examen en gran medida a la vida cotidiana musical; es decir, el uso del piano en lo doméstico o la práctica familiar de la música. Aquí, la dialéctica histórica marxiana le hubiera auxiliado a Weber para no caer en la simplificación de los problemas socio-musical es. El proceso de las superestructuras ideológicas demostrado por Marx puntualiza de un modo pormenorizado lo que Weber no distingue. Para Marx, la música está en conexión directa con los aspectos materiales y productivos.

Así, Asia, África o la Grecia clásica supeditaron su evolución musical a su sistema de necesidades colectivas. El estudio de los fenómenos sociológicos fueron pasados por alto curiosamente por uno de los «padres» fundadores de la ciencia sociológica. En consecuencia, la Sociología de la Música en la obra de Weber apoya una Sociología de la Cultura en la que los valores canalizan los elementos del orden cultural. Pero esta Sociología de la Cultura hace predominar la motivación sobre el resto de características. La racionalización no es sino un surgimiento consciente de los motivos sociales. De esta manera las “ideas” se independizan de los procesos históricos. La interpretación de la significación cultural al centrarse sobre puntos de vista particulares de los grupos actuantes desdibuja el examen objetivo. Weber, por tanto, establece un modelo de Sociología de la Cultura que se consolidará posteriormente. Modelo en el que las valoraciones simbólicas subjetivas sustituyen a las evidencias fácticas y a sus planos problemáticos.

Concluciones

La Sociología de la Cultura en la obra de Weber se configuró a partir de la identificación de los elementos cognoscitivos y valorativos. La organización cultural no es sino un reforzamiento de valores sociales. Para Weber, cultura y civilización se identifican desde el momento en el que no hay una división del carácter técnico-científico y el hecho estético.

Esta división, sin embargo, la introducirá Alfred Weber –hermano de Max Weber– al distinguir entre Kultur y Zivilization. Pero, según Max Weber, la cohesión entre estructura social y relaciones sociales sitúan las formas culturales como marcos de actitudes. De este modo, el Arte, la Música, la creación estética son mantenidos como procesos de orden. Así, Weber rehúye el importante factor de cambio y transformación que la creación artística tiene. Más, sobre todo, al centrar su Sociología de la Cultura sobre una Sociología de la Música se identifican los procedimientos expresivos sin distinguir que la Música, efectivamente, es una racionalización. Pero una racionalización debida a la complejidad formal. Weber entonces restringe su análisis sobre el Arte presuponiendo igual evolución formal en el resto de las Artes no musicales. Por consiguiente, la significación sociológica de la investigación weberiana sobre lo estético se realiza en relación a los fenómenos de ordenación institucional en el capitalismo. Ahora bien, Weber tendrá mucho cuidado en diferenciar las esferas de práctica artística privada de las esferas colectivas más amplias.

El Arte será un estilo de vida cuya dinámica organiza valores simbólico-representativos arraigados en sentimientos. No obstante, el capitalismo y su administración burocrática no serán analizados en cuanto procesos económicos que encauzan fuerzas creativas hacia campos económicos. Esta omisión ocasiona una limitación de la Sociología estética de Weber que da como resultado una esquematización, eso sí muy erudita, del significado histórico del Arte y de la Música. El resultado obtenido, pues, abre enormes interrogantes. En efecto, la racionalización de los sonidos con la moderna notación musical no nos explica el gusto de una clase burguesa que, a su vez, difunde y consolida. La disciplina protestante que está en el origen del capitalismo, impone unas pautas creativas que han de ser estudiadas como Bourdieu ha matizado en nuestros días. De la misma forma, la evolución hacia el Romanticismo y hacia el sistema atonal en el Dodecafonismo o las creaciones contemporáneas, ¿significarían una disolución de los ideales capitalistas?

Así se puede observar excesivamente mecánico el examen weberiano de la música tonal y sus conexiones con procesos valorativos. La octava se convierte en sistema armónico pero no por exigencias de la sociedad capitalista, sino por un desarrollo gradual de combinaciones sonoras. Y este desarrollo queda sesgado en Weber para quien la pureza de la música europea se reduce al Barroco y se omiten las otras etapas históricas musicales posteriores al Barroco alemán. El nacionalismo germánico de Weber deja lagunas enormes. Vivaldi o músicos contemporáneos de otros países reconocidos como apartadores de principios artísticos sumamente complejos no se citan en el estudio de Weber. Y, por ejemplo, la decadencia de formas artísticas dentro del mismo “espíritu del capitalismo” no se refleja ni como exposición de sus condiciones sociales ni como procesos de dominios sonoros en el ocaso.

En resumen, los problemas socio-musicales y socio-culturales, al ser comprendidos sólo desde las variables racionalidad-irracionalidad, no se presentan en el marco múltiple que les caracteriza. La obra estética no sólo se expresa en una estructura formal sino que afecta a relaciones tales como Arte e industria, artistas y público, ambiente social y proceso de creación, etc. Las contradicciones del Arte son excluidas por Weber. Y, por tanto, los valores generales y dominantes de una sociedad –en los que el planteamiento weberiano se asienta– determinan el surgimiento de un tipo de estética y de estilo característicos. Aquí, precisamente, está el origen de la confusión y la deficiencia de la Sociología de la Cultura y de la Música del gran sociólogo alemán. La obra artística, como señalarán con posterioridad los autores de la Escuela de Frankfurt, posee un potencial de transformación social gracias a su crítica de los valores imperantes. La “bidimensionalidad” de la creación estética es el principio de una valoración diferente de la realidad.

La contraposición entre sentido común general colectivo e innovación creativa se muestra como el motor del Arte. Y esa contradicción no proviene únicamente de procedimientos de elaboración formales sino que tiene su génesis en una nueva concepción de la existencia humana en la que los valores del “deber ser” siguen oponiéndose a los del “ser”. Weber no refleja ese carácter opositivo del Arte y su análisis de la racionalización musical queda en una exposición de la integración y alienación de la música en la sociedad del beneficio y de la disciplina. Weber presentará como irracional formas nuevas y distintas de creación originaria, olvidándose que el significado último de la racionalidad es ir ampliándose progresivamente en la Historia y en la Sociedad.

Opinión

El juicio a Pedro Castillo: ¿Realmente un Golpe de Estado?

Lee la columna del congresista Guido Bellido

Por: Guido Bellido

En Perú, los golpes de Estado han marcado la historia política, desde intervenciones militares hasta acciones civiles. Un caso emblemático es el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, cuando disolvió el Congreso y el Poder Judicial para imponer la Constitución de 1993, considerada ilegítima por algunos debido a su aprobación en un referéndum cuestionado. A pesar de la gravedad de este acto, Fujimori no fue condenado por el golpe, sino por delitos posteriores relacionados con violaciones a los derechos humanos.

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo intentó un acto similar al anunciar, en un mensaje a la nación, la disolución del Congreso y la creación de un “gobierno de excepción”. Sin embargo, su intento fracasó rápidamente al no contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional ni su propio gabinete. El Congreso lo destituyó por “incapacidad moral permanente” con 101 votos a favor, y Castillo fue detenido mientras intentaba llegar a la embajada de México.

Actualmente, Castillo enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público, con una solicitud fiscal de 34 años de prisión. Según el Código Penal peruano, el delito de rebelión (artículo 346) implica “tomar las armas” para alterar el orden constitucional, con penas de 10 a 20 años. No obstante, algunos juristas argumentan que las acciones de Castillo no cumplen este requisito, ya que no hubo movilización armada, lo que podría reducir la pena a entre 5 y 10 años por tentativa, o incluso clasificar el acto como un “delito imposible” al carecer de medios para ejecutarse.

El proceso judicial ha generado controversia por presuntas irregularidades y falta de imparcialidad. Castillo alega que su detención violó su inmunidad presidencial y que su destitución no respetó el debido proceso. Su defensa sostiene que el mensaje a la nación fue un acto meramente declarativo, sin consecuencias materiales, y cuestiona la proporcionalidad de la pena solicitada. Por otro lado, la fiscalía presenta pruebas como testimonios y documentos que sugieren intentos de coordinación con exministros y oficiales, aunque no se ha demostrado una acción armada concreta.

Este caso pone a prueba la imparcialidad del Poder Judicial peruano. Irregularidades en el proceso podrían llevar a que el caso sea revisado por instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afectando la reputación del país. Mientras tanto, el juicio, iniciado en marzo de 2025, sigue generando debate sobre si Castillo debe enfrentar el proceso en libertad, dada la falta de daño concreto, y si su destitución cumplió con los principios constitucionales.

El desenlace del juicio será crucial para la democracia peruana. El Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar transparencia y corregir posibles abusos, garantizando un proceso justo que refleje el compromiso del país con el estado de derecho.

Opinión

Carlos Zeballos es tránsfuga, pero tiene condiciones para ser presidente del Congreso

Lee la columna de Edison Mamani

Por Edison Mamani

Carlos Zeballos tiene la nota de 16. Está en la bancada progresista o caviar llamada «Bloque Democrático». Es su quinta bancada, por ello comparte la corona de ser el más tránsfuga del Congreso con Héctor Acuña, quien también está en Honor y Democracia. Ambos tienen el perfil de ser progresistas de derecha o progresista de izquierda, que a veces parecen de centro. Dicho perfil le ha permitido conversar con todas las bancadas.

Si lo miramos desde ese punto de vista, Carlos Zeballos, tienen capacidad de consenso con todas las bancadas: centro, izquierda, derecha y progresistas. Es un pragmático por excelencia que apoyó inicialmente al Gobierno de Pedro Castillo y luego al Gobierno de Dina Boluarte. Actualmente dice que es de “oposición”. Algunos dirán que es un oportunista y por lo tanto un mal ejemplo a seguir. Otros, que simplemente es un reflejo de la política local.

Pero lo que más llama la atención no es que sea tránsfuga, sino que en cada una de las cinco bancadas donde ha estado siempre ha mostrado liderazgo, siempre ha conseguido su agenda, y siempre ha dado la hora.

En este momento de indecisiones en el Congreso, «Carlos Zeballos está siendo Carlos Zeballos», está aprovechando el «odio político» de los progresistas (o caviares) hacia José Cueto, porque este último es anti caviar, convicto y confeso. Carlos Zeballos quiere ser la versión parlamentaria de Martín Vizcarra. Cueto se lleva mejor con la izquierda, pero no con los progresistas. La novela de José Cueto y su capacidad de consenso fue creada por Podemos Perú, no nació de la izquierda ni mucho menos de los caviares.

El gran problema de Carlos Zeballos es que está en la bancada equivocada. Si él estuviese en la bancada Acción Popular, por ejemplo, tendría mayores probabilidades, porque Acción Popular sí es una bancada de centro y porque Zeballos sí tiene condiciones políticas para ejercer el cargo de presidente del Congreso.

Ahora bien, la llamada lista 3 de Carlos Zeballos se enfrenta diametralmente no necesariamente contra la lista 2 de José Cueto, porque este último tiene pocas probabilidades de ser presidente, sino que el oportunismo del discípulo de Yonhy Lescano se opone a los intereses de Acción Popular y Avanza País, que buscan una vicepresidencia. En efecto, el dolor de cabeza es para estas dos bancadas porque al estar vigente la narrativa y esperanza, aunque sea falsa, de que hay probabilidad para la lista 2, la capacidad de negociación de ambos aumenta con relación a la lista 1. Así, por ejemplo, Acción Popular, buscaba al inicio la presidencia y ahora la primera vicepresidencia, pero no la segunda vicepresidencia ofrecida por la lista 1. Mientras que Avanza País sigue aferrándose a tener por lo menos una tercera vicepresidencia. El anuncio de una lista 3 otorga mayor capacidad de negociación a la lista 1 para colocar en las vicepresidencias a las bancadas que ellos consideren pertinente, sin ningún tipo de presión y condicionamiento.

Dicho lo anterior, alguien se preguntará, entonces por qué los llamados caviares, no la izquierda, están impulsando la lista 3, a pesar que saben que tienen menos oportunidad que José Cueto. La respuesta es muy sencilla: Los caviares solo quieren dar un mensaje político planteando una lista simbólica. Ellos saben que van a perder, pero piensan que con este gesto están dando un mensaje a sus electores, equivocados o no, de ser la reserva moral del país.

Ozzy Osbourne se acaba de jubilar como cantante junto a su banda Black Sabbath. Ellos eran de un barrio de Birmingham y pertenecían a familias proletarias. Eran pobres. Ozzy ni siquiera tenía baño en su casa y un día se robó un televisor y lo metieron preso. Tommy Iommi, guitarrista, trabajaba en una empresa metalmecánica y accidentalmente se voló los dedos; y cuando ya no tenía opción se hizo unas prótesis con plástico derretido, aflojó las cuerdas e inventó el heavy metal. Era el año 1968.

Todas las cosas estaban hechas para que fracasen. No tenían equipos. Nadie daba un céntimo por ellos. Pero el padre de Ozzy haciendo muchos esfuerzos le compró un equipo de sonido y un micrófono a su hijo y eso fue el motivo para ser aceptado en la banda. Ozzy Osbourne se apoderó de los escenarios. Tenía una locura natural y cometía cosas insólitas como comerse un murciélago vivo o pelear con Sharon, su esposa y mánager, y raparse la cabeza hasta despellejarse y salir con la cabeza ensangrentada en pleno concierto.

Dicen que muchos metaleros querían seguirle el ritmo pensando que Ozzy hacía estas cosas para ganar notoriedad. Y así en una gira les planteó a los Mötley Crüe que inhalen hormigas. El baterista Tommy Lee cuenta: “Era como una especie de competencia para ver quién podía ser más rockstar y superar a los demás (…). Y eso significaba hacer cosas más locas, más extremas, y definitivamente más asquerosas”.

Con melodías oscuras y el uso del tritono o el tono del diablo que era castigado en el medievo, Black Sabbath logra crear temas como War Pigs, Cerdos de Guerra, una canción contra la fatalidad y los conflictos armados y en plenos bombardeos contra Vietnam y gritan: “Making war just for fun” (hacen la guerra solo por diversión) “Evil minds that plot destruction” (Mentes malvadas que traman la destrucción).

Aunque Ozzy Osbourne fue expulsado de la banda en 1979 y su reemplazo James Dio fue realmente espectacular y con un mejor registro, lo cierto es que Ozzy era un completo frontman, interactuaba con el público, les aventaba agua y compartía con los fans.

Pero todo tiene su final. Y el camino de excesos de Ozzy le cobró con varias enfermedades que lo han mantenido retirado hasta el 5 de julio del presente en que diferentes bandas le dieron un tributo masivo en vida.

Por Edison Mamani

Rosselli Amuruz es un cuadro de derecha que pertenece a la llamada “tecnocracia”, y se encuentra en la bancada Avanza País, que es la preferida por una parte del sector empresarial. Tiene la nota de 15, a pesar de los errores políticos, las denuncias que ha recibido y los escándalos en los que se ha visto involucrada. Sobresale ligeramente por encima de sus compañeros de bancada, aunque Karol Paredes tiene mayor potencial político y mejores resultados, considerando que partía de una posición más baja.

Amuruz ha mostrado su intención de volver a ser parte de la Mesa Directiva, pero en la llamada lista 2, liderada por José Cueto, recibiendo el mote de ser “la vocera de Cueto”, luego que el grupo que controla el Congreso, desde hace dos semanas, ha dejado de lado a Avanza País y ha preferido a Acción Popular, en la llamada lista 1, liderada preliminarmente por José Jerí.

Sin embargo, esta situación de alarma en el bloque que controla el Congreso, es consecuencia no solo de la voluntad de Amuruz, sino también de otros factores. Primero, se debe tomar en cuenta la postura del partido Avanza País, con Phillip Butters: También quieren ser una «oposición responsable», pero eso no es compartido por todos los miembros de la bancada. Segundo, esta indecisión se debe a la falta de liderazgo y a la división interna en la bancada, pero que no viene de ahora sino desde julio 2021. José Williams podrá ser un gran héroe, pero nunca ha tenido el liderazgo necesario. Tercero, recordar que Avanza País tiene una ideología de derecha, pero también progresista de derecha (caviar de derecha). Son muy tibios o muy ambiguos en algunas decisiones importantes, pero en otras son muy radicales.

Todo lo anterior puede servir de justificación para que los parlamentarios de Avanza País utilicen la duda metódica, sin embargo, se enfrentan a una cruda realidad: Actualmente solo tienen 6 integrantes y ya pocos lo toman en serio al momento de las negociaciones. Es el patito feo del bloque que controla el Congreso. En ese sentido, otro argumento válido al momento de tomar una decisión será que nadie apunta a perdedor. También es necesario recordar que la bancada siempre ha estado distante del partido, así que las decisiones de este último poco influyen al primero. El partido al que ellos respetaban se fue con Hernando de Soto.

Finalmente, una pequeña aclaración con respecto a Acción Popular. Hay rumores de que ambas bancadas están jugando con la lista 1 y la lista 2, sin embargo, la situación interna de ambas es distinta. En Acción Popular no hay división insalvable porque al final manda el partido. En Avanza País la división es consistente en el tiempo y el partido no es un referente. En Acción Popular ya tienen definido a su candidato preliminar. En Avanza País no se sabe nada porque cada quien dice algo distinto. En Acción Popular están muy confiados en conseguir una vicepresidencia, incluso inicialmente pensaban en la misma presidencia. En Avanza País ya se están conformando poco a poco de que este año no habrá vicepresidencia para ellos, aunque tal vez comisiones importantes. Sin embargo, nada está dicho en política.

Por Edison Mamani

Artículo publicado el 16 se mayo de 2025.

En diciembre me hicieron esa pregunta y yo respondí, José Jerí (Somos Perú). Luego de la denuncia de violación el panorama cambia. Actualmente, tengo dudas. En consecuencia, si no estamos seguros de quién será presidente, podríamos analizar quién no será presidente.

Primero, tengamos claro el mapa general. Son 13 bancadas y 6 no agrupados. 130 otorongos.

Segundo, descartemos a la izquierda y progresistas. Perú Libre, Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Bloque Democrático.

Tercero, analicemos el caso especial del Bloque Magisterial, quienes si bien son una bancada de izquierda han demostrado en la práctica ser oficialista en el 50+1 de los casos más relevantes. Además, existe una figura interesante, Alex Paredes.

Cuarto, ahora veamos las 4 bancadas de centro: Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular y Podemos Perú. Los tres primeros son centro derecha. Podemos Perú es inestable. En el caso de APP sería ridículo pensar que le darán el poder por cuarta vez, sobre todo por las últimas críticas de copamiento. En Somos Perú no hay cuadros relevantes excepto José Jerí, que está golpeado por la denuncia de violación, pero si su tema se archiva podría tener una oportunidad, siempre con el argumento de que ya no hay más alternativas. Acción Popular ya ejerció una vez el poder. Sin embargo, a falta de propuestas podrían aprovechar la coyuntura complicada, y el hecho de que ahora son una bancada unida bajo el liderazgo del partido y tienen una inclinación de centro derecha (ya no centro izquierda). Finalmente, Podemos Perú, tiene 14 integrantes, empatando con APP en ser la segunda fuerza política del Congreso, que el año pasado mostró sus músculos en las elecciones, pero que al final quedó en nada. El problema es que es una bancada semáforo e inestable, donde hay derecha, Izquierda, centro y progresistas, creando desconfianza en la opinión pública, y en la derecha misma. No sabemos cuál será el rumbo del Congreso en manos de un congresista populista sin consistencia ideológica. Mañana podría pedir una revolución, pero pasado mañana una contrarrevolución, o ambas cosas a la vez. Podrían y deberían aspirar a tener una vicepresidencia.

Quinto, las bancadas de derecha: Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia. Los 2 primeros forman parte del llamado pacto por la gobernabilidad (con APP y Somos Perú). Los 2 últimos están alejados del poder, a pesar que son de derecha, porque los primeros los catalogan de «derecha radical», indirectamente están utilizando la llamada cultura de la cancelación para sacarlos del juego. Lo curioso es que Renovación Popular hizo lo mismo con el partido de Antauro. Por otro lado, Fuerza Popular siempre ha merecido ocupar la presidencia por ser la primera fuerza política, pero tienen temor de que puedan despertar el «sentimiento anti». Avanza País, ya ha ocupado la presidencia, y ahora son solo 6 integrantes, es decir, cuentan con pocos recursos si quisieran repetir el plato, pero estamos en una situación de emergencia.

Conclusiones: La premisa es que en esta última legislatura la ideología de centro derecha seguirá manejando el Congreso, a pesar del contexto de las elecciones del 2026. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ya no hay bancadas disponibles totalmente. Entonces, debido a la presión de la coyuntura, se podrían plantear diversos escenarios. Descartemos de plano a las 4 bancadas de izquierda y progresistas (que dicen que son de izquierda). Te quedan 9 bancadas. Ahora descartemos a las llamadas bancadas de “derecha radical”, Renovación Popular y Honor y Democracia. Te quedan 7 bancadas. Ahora a Podemos Perú, por ser inestable, y Alianza para el Progreso, porque ya estuvo tres veces en el poder. Te quedan 5 bancadas: Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú (José Jerí) y Bloque Magisterial (Alex Paredes). Esa es mi proyección, pero obviamente hay mucho camino por recorrer.

Opinión

Podemos Perú es el principal promotor de la precandidatura de José Cueto

Lee la columna de Edison Mamani

Por Edison Mamani

Estando julio de 2025, no julio de 2021, donde un análisis equivocado podría tener justificación, anunciar públicamente que Podemos Perú votará en bloque es no haber leído mi Mapa Político del Congreso. Tal vez voten en mayoría, 7 a 6, 8 a 5, etc., pero en bloque es una palabra que solo compete a una bancada que tiene una ideología y una disciplina partidaria, como Fuerza Popular, por ejemplo, no cuatro ideologías a la vez: centro, izquierda, derecha y progresistas. No estoy afirmando que no se pueda dar, mañana también puede caer un meteorito, solo estoy señalando que la probabilidad es muy baja.

Cuando hay ideologías distintas priman más los intereses individuales que la postura de grupo, y nadie vota a perdedor sino a ganador, teniendo en cuenta que no solo está en juego la presidencia del Congreso sino las presidencias de comisiones, incluso hasta puestos de trabajo. La repartición de la torta es muy amplia y variada.

No sé lo que ha pasado, sin embargo, tengo buena imaginación, y casi siempre acierto, además he leído todos los datos que se han propalado y propagado desde hace dos semanas, llegando a la siguiente novela: Podemos Perú quería llegar al poder, pero les dijeron que no, o simplemente querían asumir la narrativa de una «oposición responsable». Ambas hipótesis son válidas. Entonces se pusieron a pensar en la mejor opción, y dijeron que si apoyaban a alguien de izquierda o a un progresista nadie lo tomaría en serio porque no tendría los votos, lo cual es evidente, luego pensaron en alguien del centro, descartando a Alianza para el Progreso y Somos Perú, porque forman parte del bloque que controla el Congreso, quedando solo Acción Popular, pero no era confiable porque jugaba con ambos bandos, y en todo caso decidieron seguirles la corriente pero solo para una vicepresidencia. En ese sentido, solo quedaba dos bancadas de derecha que no formaban parte del bloque que controla el Congreso, porque tenían el mote de «bancada radical», o simplemente también querían ser una «oposición responsable». Esas bancadas eran Renovación Popular y Honor y Democracia, la segunda consecuencia de la primera, ambas promueven la vida y la familia. Ya antes el primero había dicho que no participaría (López Aliaga se lanzará a la presidencia de la República, aunque lo niegue). Solo te queda Honor y Democracia. Preguntaron a Jorge Montoya y luego a Gladys Echaíz, incluso a Héctor Acuña, pero fueron rechazados, porque o bien no creían que tenían posibilidades o bien no querían «quemarse» viendo las elecciones 2026. En ese sentido, el elegido fue José Cueto.

Encontrado el objetivo, Podemos Perú, convocó a diferentes reuniones a las bancadas de izquierda y a los progresistas, junto a Renovación Popular, pero estando a pocos días de las elecciones no hay nada definido todavía, solo promesas y narrativas creadas más que resultados. Desde hace dos semanas la lista 1 tiene de forma preliminar nombres en la presidencia y en las tres vicepresidencias, pero la lista 2 ninguno.

La crítica principal a José Cueto no viene de la izquierda, sino del lado caviar. Cueto es un anticaviar, convicto y confeso. La probabilidad de que Ruth Luque vote por José Cueto es de 0.1%. Es más fuerte el caviarismo que el antifujimorismo: Esa es la verdadera razón de la lista 3. Paradójicamente, Carlos Zeballos, no es caviar propiamente, ha estado en 5 bancadas, es progresista de izquierda, progresista de derecha, centro izquierda o derecha, o todos a la vez, porque es muy pragmático, incluso apoyó a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, con sus acciones y omisiones: Solo está aprovechando ese caviarismo a su favor. Una especie de Vizcarra del Congreso.

Por Jorge Linares

Este fin de semana, los ánimos se encendieron en la selva. Personajes ligados a la política, chaperones y oportunistas prontuariados de la construcción civil con tufillo político se pronunciaron ante el robo del cetro a nuestra hermosa representante peruana en el certamen de belleza de la “Confraternidad Amazónica”. El título ya estaba perdido y, como era de esperarse, las redes sociales desbordaron frases que iban desde chauvinistas hasta racistas contra las participantes. Sin duda, un hecho lamentable.

Sin embargo, más allá de este desenlace bullanguero, hubo un viaje silencioso y sospechosamente sincronizado. Un grupo de 13 personas de la Gerencia Regional de Salud de Loreto decidió trasladarse “coincidentemente” en las fechas de la celebración colombiana para realizar inspecciones en los dos centros de salud I-3 de nuestra triple frontera: Santa Rosa y Yavarí.

Desde gobernantes regionales anteriores hasta el actual, hoy dirigido por un médico de profesión, se viene robando el derecho fundamental a la salud a más de seis mil pobladores de Santa Rosa de Loreto y casi trece mil del Yavarí. Pero, claro, en Iquitos y menos aún en los pasillos del Gobierno Regional de Loreto, esto no es relevante ni genera escándalo. Al final, se trata de personas que viven en la frontera y, políticamente, no suman votos.

Esta práctica se ha convertido en una rutina para la GERESA LORETO, institución que debería velar por el bienestar y la salud de los peruanos más vulnerables. Para muestra, basta un botón: en 2024 también vimos a una cuadrilla de 24 ilustres “turistas” de esta misma gerencia, repitiendo la modalidad.

Así funciona: los “tramitadores documentarios” llegan, pegan sus papelotes en los murales de los centros de salud, cruzan el río y chapalean hacia Leticia (Colombia) o Tabatinga (Brasil), donde llenan sus bolsos y maletas con chocolates, garotos, perfumes, zapatos y ropa. Después, retornan plácidamente a Iquitos, misión “cumplida”.

Sabemos que esta semana deberán rendir cuentas de sus viáticos otorgados por el Estado, presentando actas, fotos y toda evidencia para justificar su viaje. Sin embargo, si realmente quisieran aportar algo en estas inspecciones, deberían saber que ambos centros de salud carecen de un médico especialista en cirugía general y menos aún de un ginecólogo, a pesar de la alta demanda de partos en la zona. Los jóvenes médicos que realizan su SERUMS están a punto de regresar a sus ciudades, y mientras tanto atienden un promedio de 30 a 40 pacientes por día.

Además, los equipos de rayos X y los esterilizadores están casi obsoletos. No cuentan con electrocardiógrafos, unidades electroquirúrgicas, respiradores artificiales (urgentes para niños), máquinas de anestesia para procedimientos menores, mesas quirúrgicas ni implementos básicos para emergencias como un coche de paro. Todo esto ha sido reportado una y otra vez por los propios médicos residentes a los burócratas de GERESA.

Paradójicamente, es el Hospital San Rafael en Leticia (Colombia) y el Hospital de Tabatinga (Brasil) los que muchas veces reciben a los peruanos de esta frontera, brindándoles atención solidaria y desinteresada, estabilizando a los pacientes críticos para luego derivarlos a Iquitos.

La salud no debería ser un privilegio ni un favor político; es un derecho. Mientras tanto, en esta triple frontera, nos arrebatan no solo coronas, sino vidas. Ojalá algún día, más allá de cetros, los gobernantes devuelvan la dignidad que nos han robado.

Opinión

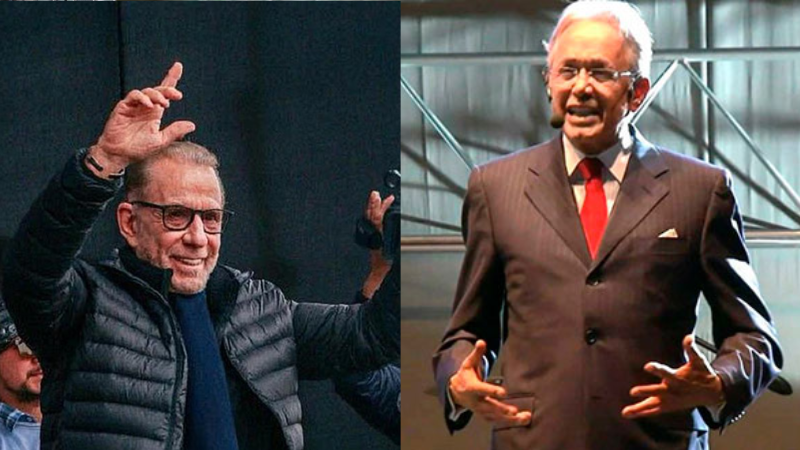

Liderazgo: Ricardo Belmont en Perú y ayer Miguel Ángel Cornejo en México

Lee la columna de Rafael Romero

Por Rafael Romero

En medio de un mundo generalmente apático, indiferente y mezquino, donde muchos quieren “servirse sin servir”, aparecen algunos idealistas y soñadores que se resisten al “status quo”, que buscan la transformación de miles o millones de seres humanos como premisa para el cambio social y la innovación.

Por fortuna, Perú tiene todavía vivo a un ciudadano, Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, que práctica el arte de la contradicción, de la dialéctica y la conversación mayéutica para llegar al fondo del alma y la verdad, para preguntarse dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la base de una filosofía de vida que incluye y engloba a la filosofía política.

En el hermano país latinoamericano de México, en el campo formativo del liderazgo, apareció un Miguel Ángel Cornejo con más de 3,000 charlas dictadas, fallecido en agosto del 2015, a la edad de los 69 años, curiosamente contemporáneo de Ricardo Belmont, peruano que en la fecha tiene 79 años, pero quien, al menos desde la fundación de “Habla el Pueblo”, el 18 de enero de 1973, sin contar sus otros programas de radio y televisión, dirigió más de 30,000 mensajes al público, destacando sus contenidos para el alma, para la superación personal, y ahí está su libro, titulado “Pastillas para levantar la moral”,

De manera que, en el plano de las conferencias, como vehículo para llegar a la mente y el espíritu de las personas, hay dos latinoamericanos con convicciones y amor por el prójimo. Uno de ellos es el peruano Ricardo Belmont, con su bíblico segundo nombre de Pablo (Saulo), quien desde muy joven o adolescente, allá por los años cincuenta del siglo pasado, bebió del carácter de su padre, Augusto Belmont Bar, y de sus radios y televisora, aunque mucho antes ya tenía su destino comprometido con los apotegmas filosóficos, con los pensamientos y las frases célebres de los sabios plasmados por su abuelo Alejandro Belmont Marquesado en el libro “Máximas y mínimas”.

Dicho sea de paso, el abuelo de Ricardo es el sobrino tataranieto del Mariscal Ramón Castilla y Marquesado, expresidente y estadista del Perú.

Pues bien, esta columna rinde homenaje póstumo a la vida y obra de Miguel Ángel Cornejo en su tarea formadora de muchas generaciones en matera de capacitación y motivación. Pero, también resulta muy significativo saludar y reconocer la biografía de un peruano vivo, como RBC, que a su estilo y según su espacio-tiempo continúa con la formación de lideres, a través de sus programas periodísticos, de sus editoriales y conferencias radiales o televisivas, especialmente con su más reciente radio digital, sobreponiéndose al ataque y el despojo del que ha sido objeto por gente joven ambiciosa, codiciosa y avara.

En Perú, la mentoría de Ricardo Belmont, egresado de la Universidad de Lima, exdirectivo del CADE, promotor de la Teletón; y ayer de Miguel Ángel Cornejo, desde México, resulta hoy interesante estudiarla y destacar el legado que encierran mediante sus libros, los programas de TV y los editoriales entre los más jóvenes, entre los estudiantes, los adolescentes y el público en general, en materia de liderazgo, carácter, valores morales, lucha contra la adversidad y estoicismo.

Lamentablemente, suele decirse que “el enemigo de un peruano es otro peruano”, y también sabemos, desde tiempos antiguos, que “nadie es profeta en su tierra”.

Sin embargo, nada de eso detendrá la grandeza de la creación, del optimismo por la vida, de la mentalidad ganadora y la llegada de nuevos lideres que hagan grande al Perú y México, cuando no al mundo entero, más allá del vacío existencial y de los vicios materialistas o consumistas que se engullen a millones de personas a diario, pues el futuro pertenece a los innovadores, a los idealistas y guerreros que se esfuerzan por construir una sociedad superior y mejores naciones, pues el éxito de una persona o grupo humano es la actitud y su elevado propósito.

Gracias por llegar hasta aquí, comparte este artículo.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo