Actualidad

«PUTUMAYO», Un cuento de Luiz Carlos Reátegui

El hombre corre lo más rápido que puede, su frente está marcada con letras que él no entiende, tiene el torso desnudo, está descalzo, solo lleva un taparrabo de tela de tocuyo. Sus muñecas y tobillos tienen campanillas adheridas en forma de pulseras que suenan como una horda de grillos chirriantes cantando al mismo tiempo. La suma de las numerosas costras salpicadas, enlutan su espalda. Ha perdido la orientación pero se introduce apremiante en selva virgen. Su fallecido abuelo, siempre le enseñó que, si un día se perdía en el monte, debía caminar sin claudicar hasta toparse con un pequeño arroyo ya que, siguiendo su corriente, este lo conduciría a un riachuelo que a su vez terminaría por desembocar en un generoso río y, en sus riberas, de furiosa belleza, tarde o temprano se cruzaría con embarcaciones o pobladores que lo pusiesen a salvo.

Parece escuchar el ladrido de los perros a lo lejos, vuelve a correr otra vez y siente que van disminuyendo absorbidos por el viento. Toma un poco de aire, se inclina ligeramente, pone las palmas de sus manos sobre sus rodillas. En la hacienda, aún no se han dado cuenta de su ausencia. Probablemente lo hagan en la revisión al ponerse el sol, y para eso, él ya estaría a varios kilómetros selva adentro. A la altura de la cintura, tiene sujetada una bolsilla en cuyo interior se encuentran unas semillas.

Al anochecer, preguntaron a su compañero de campo si sabía algo, pero al no empeñar respuesta, lo castigaron dándole a latigazos para abrirle la piel y sangrarlo hasta que se le vieran los huesos, hasta matarlo, como lo hicieron con su abuelo. En ese momento nadie podía dar con su paradero, ni siquiera él mismo que, se aceptaba perdido después de haber andado tanto.

No logra ver mucho a través de los soplidos del viento negro, los tupidos árboles se vuelven impenetrables a la luna ceniza. Se siente débil, exhausto. El cuerpo rechupado de hambruna y, el alma, de dolor. Las manos le tiemblan, emite un gemido: es un sonido feo, bajo y áspero. Trepa a una copa muy alta para descansar y evitar ser devorado por las bestias salvajes, pues, de noche, en la selva, el suelo es traicionero. Recuerda cómo llegaron aquellos hombres blancos que con engaños les prometieron riquezas a cambio de sus tierras. Parecían amables las primeras veces, pero cuando se negaron a aceptar sus peticiones, cambiaron drásticamente. Incendiaron sus tambos, los separaron de sus familiares, mujeres e hijos. Los amarraron, los dejaron sin agua ni comida para someterlos. Se les agotaron las fuerzas, no opusieron más resistencia. Los trasladaron a enormes campamentos obligándolos a trabajar a espinazo partido, al punto de caer inconscientes, recién ahí les daban de beber y alimentarse, solo lo suficiente para reincorporarse y continuar abriendo campo a machetazos pos del tesoro lechoso.

-Me voy a

escapar.

-No, no lo hagas. Nos castigarán a todos.

-Peor que eso es seguir aquí.

-Te van a encontrar, a donde vayas o te escondas.

-No me importa, si es así, al menos por un tiempo, habré sido libre.

-Me dejarás sin compañero de campo.

-Baja la voz, es hora de irme.

-Fede iima ziyi. (Vuela hombre pájaro)

-Iobidicué. (Te agradezco)

En medio de la copa, elige la rama más ancha y dura. Tiene la cara terrosa. Unta sus brazos con las cidras del camino para repeler a los insectos e isulas. De lo único que no puede protegerse es de la shushupe, la serpiente más letal del oriente, ruega al Yacuruna para que no coincidan en el mismo árbol a pasar la noche. La oscuridad lo ahonda todo, vuelve profunda cualquier superficie, incluso hasta el sendero más llano se torna peligroso. Con el cuerpo tibio, perdido y terriblemente solo, se recuesta, está tan cansado que no se percata cómo se le desprenden algunas costras de la espalda. Respira penosamente, con método, con cuidado. Empalado en lo alto, con los ojos entrecerrándose, las manos detrás de la cabeza, distribuye su peso por partes iguales, así conserva el equilibrio, rumiando palabras que apenas puede articular por sentirse desfalleciente. Anhela ver palidecer la madrugada, que rápido amanezca para poder llegar a aquel río caudaloso, erizado de espumas y corrientes desenfrenadas. Todos sus empeños, han terminado arrinconados por el tedio y se entrega sin atenuantes ante un espeso sueño.

Durante algunos días caminó sin estaciones, sin horas, sin climas, hacia ningún lugar, como en círculos infinitos y malditos que al parecer lo dejaban de nuevo en el mismo punto de donde había partido. A veces sentía que después de sortear rutas agrestes durante el día, volvía a dormir en el mismo árbol todas las noches. Era igual siempre, no se develaban paisajes diferentes ante sus ojos que le hicieran pensar que ya estaba en otro lugar. Sobrevivió con frutos amargos e insípidos que no brindaban al hambre sino un ardor más atroz, mitigaba la garganta reseca de sed lamiendo el rocío matinal en las hojas, llevándose insectos a la boca que también a él lo comenzaron a devorar. De a pocos se llenó de agentes extraños que anidaban en su piel, recomido por fuera, poroso, como si lo hubiesen atacado las termitas. Tenía que salir de allí y encontrar un poblado rápido. Pero no fue así, en ese estado, con los sentidos afectados, era imposible darse cuenta de cuán lejos o cerca se encontraba. El arroyo no apareció, tampoco el riachuelo, y el río solo existía en sus recuerdos. Sus piernas no resistieron más, desmayó afiebrado.

Amanece, un pescador lo ve tendido en la orilla, inmóvil. No tiene arrestos en cancelar su pesca y subirlo a su canoa. Lo lleva a una chacra río arriba donde él vive. Le da de comer y beber, limpia su piel. Tras unas horas, le baja la fiebre, pero aún balbucea palabras al azar y luego las mezcla con otras, en una lengua que, al pescador, le resuenan en la cabeza. Lo observa, es como él. Las manos son las suyas, la forma del rostro también. Se saca las sandalias y compara los pies, idénticos, como un pariente lejano o quizá un primo o, mejor aún, un hermano; como que si ya lo conociera de antes y ahora se han vuelto a encontrar. Es como verse en un espejo, experimenta una extraña cercanía, algo en su interior se alegra de haberlo podido divisar tendido en la orilla. En ese momento tocan la puerta.

-Guardián, escuche atentamente.

-Lo que usted diga, patrón.

-Hace unos días, robándome unas semillas de caucho, se escapó un esclavo. ¿Ha visto algo por el Putumayo?

(Cuento publicado en la revista impresa Lima Gris N° 16)

Actualidad

Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística

Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran

Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.

«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.

Actualidad

Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

Actualidad

El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel

Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.

Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.

No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.

Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.

¿Un viaje de “interés nacional”?

Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.

La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.

También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.

Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?

Un distrito que espera soluciones

Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.

La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.

Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.

El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.

Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.

¿Turismo disfrazado de gestión?

El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.

El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.

¿Una nueva tendencia en la política local?

Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.

En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.

En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?

Actualidad

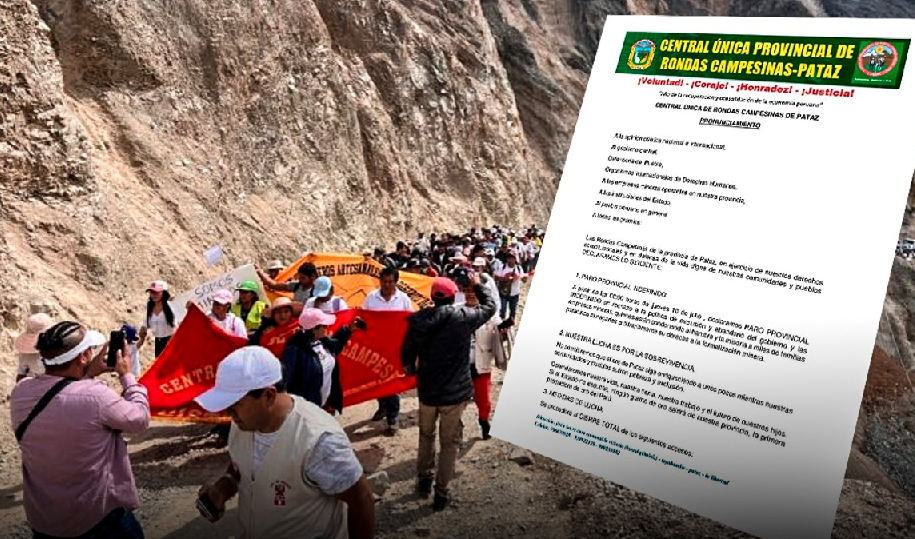

Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.

- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.

- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

Actualidad

Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

Actualidad

Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

Actualidad

Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

Actualidad

Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo