Literatura

POETAS SUICIDAS. Ellas decidieron irse…

POETAS SUICIDAS

Ellas decidieron irse…

Escribe Luis Humberto Moreno

Sylvia Plath

Sylvia Plath

“Morir es un arte, como todo lo demás. Yo lo hago excepcionalmente bien. Lo hago para que se sienta como el infierno. Lo hago para que se sienta real. Se podría decir que he recibido un llamado”, dice Sylvia Plath en su poema “Lady Lazarus”, como dejando sobre un altar su pulsión desesperada por alejarse, de forma perentoria, de un mundo en el que sentía que jamás podría encajar. Al igual que Sylvia, muchas mujeres entregadas a las letras terminaron siendo dueñas absolutas del punto final, luego de danzar durante tantas noches con la tentativa de la muerte entre páginas cargadas de tormento y melancolía.

La soledad no sólo se ceñía sobre su oficio: la soledad era para ellas un absoluto, era el mundo por completo, cargado de sinsabores. Prisioneras en su tiempo, visionarias en una sociedad que las relegaba constantemente, buscaron siempre una manera de aplacar la carga que significaba pulular sin sentido a través de esa realidad insoportable.

La peor soledad, dicen, es aquella que te acompaña incluso cuando estás rodeada de mucha gente.Esta, sumada al desamor, tiende el puente perfecto para el paso final. Sylvia Plath (Boston, 1932) tenía 30 años cuando decidió suicidarse, luego de sucesivos intentos en diferentes etapas de su vida en el que la constante era esa marcada distancia que tenía con una sociedad que creía farsante y congestionada por reglas absurdas, y una sobrecargada melancolía que la llevaba a profundos niveles de depresión.Ya de joven había intentado tomarse una botella completa de tranquilizantes, pero fue salvada a tiempo y tuvo que estar internada en un manicomio donde recibió terapias de electroshock. Alumna sobresaliente, siempre distinguida, trabajaba de manera compulsiva por pulir su estilo. Esa exigencia la llevó a buscar una conexión perfecta entre la realidad y sus poemas, aunque nunca pudo alcanzarla. ‘El no ser perfecta me hiere”, escribió en su diario en 1957. Ese aire de desánimo condujo a que, en 1963, luego de su terrible fracaso amoroso (su esposo Ted Hudges la abandonó por otra mujer) y sumida en una profunda perturbación melancólica, se encerrara en su cocina luego de servir el desayuno a sus hijos, sellara la puerta y metiera su cabeza en el horno, muriendo por envenenamiento con gas. Plath dejó una obra cargada de un aire siniestro: un cuarto oscuro apenas iluminado por una luz ambarina que batalla duramente contra la penumbra. (‘Ahora yaces bajo una lápida / quieta, más allá del frío, /más allá de los voltios azules, mas allá / de tu luna perturbadora.’, escribió en ‘Piedras y Rosas’, como si se tratara de una bola de cristal.

Once años después, su rival literaria y amiga Anne Sexton (Massachusetts, 1928) haría algo similar inhalando monóxido de carbono en el garaje de su casa, sentada en su Cougar rojo modelo 1967, con un vaso de vodka en la mano y la música de The Doors en la radio. Sylvia y Anne, ganadoras del Pulitzer por su obra (Plath lo recibió de forma póstuma), hicieron migas rápidamente por sus interminables veladas de copas en las que conversaban sin tapujo alguno sobre la depresión, la desdicha y la muerte. Sexton, si bien dejó testimonio de lo mucho que amó a su familia, nunca pudo acoplarse al rol de esposa, ni silenciar los fantasmas que la atormentaban desde el nacimiento de su primera hija. Sus poemas son un canto penoso a la carga que sentía por ser mujer, y en muchos de sus versos coquetea tenazmente con la muerte (basta con leer su poema “Herkind”, sobre todo el final: ‘Una mujer así no se avergüenza de morir. Yo he sido una de esas’). Anne perdió el control con el alcohol y la ingesta de sedantes, hasta que finalmente, luego de pasar una tarde con su mejor amiga Maxine Kumin, regresó a su casa y se aisló de todo aquello que la lastimaba, para siempre.

La lucha interna puede ser una batalla de toda la vida, como un cilicio permanente que afecte el espíritu de acuerdo al momento. Sin embargo, a veces la salud termina quebrándose, creando la grieta por donde se cuela la decisión del suicidio. Alfonsina Storni (Suiza, 1892), aquejada por los dolores del cáncer, termina con toda la morfina que queda en su pensión de Mar de Plata. “Gracias. Adiós. No me olviden. No puedo escribir más”, son sus últimas grafías antes de perderse entre las aguas de la playa La Perla. La poetisa argentina había luchado toda su vida por mantenerse con la cabeza erguida en una sociedad machista e ingrata. Despreciada por Borges –no así por Horacio Quiroga-, Storni crea una poesía pionera, adentrada en el manifiesto del deseo. El suicidio de Quiroga la devastaría eternamente. ‘Si él llama nuevamente por teléfono le dices que no insista, que he salido…’ escribe en su poema “Voy a dormir”, cinco días antes de su muerte. Tenía 46 años.

Alejandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik

Su compatriota, Alejandra Pizarnik (Buenos Aires, 1936), de infancia difícil, severa autocrítica a su físico y consumidora compulsiva de anfetaminas, dedicó su oficio a reverenciar la soledad, el dolor y la muerte. Sus continuos cuadros depresivos la llevaron a buscar el punto final para su vida en dos ocasiones, sin éxito. Siempre de cara a la pobreza y a la frustración de tener que optar por trabajos lastimeros para poder ganar algo de dinero, cultivó sus mejores momentos poéticos en un pequeño cuarto en Francia, donde logra una nutrida amistad con Octavio Paz y Julio Cortázar (a quien luego critica sardónicamente por su politización a favor de la Cuba comunista). En sus últimos días, ya en Buenos Aires, la depresión que la aquejó durante toda su vida se intensifica a pesar del tratamiento recibido para su crisis dramático-emocional. Sus últimos libros publicados dejan claras alusiones al suicidio (‘el soplo de la luz en mis huesos cuando escribo la palabra tierra. Palabra o presencia seguida por animales perfumados; triste como sí misma, hermosa como el suicidio’). En 1972 es internada en el hospital siquiátrico de Buenos Aires pero, aprovechando un día de permiso para descansar en casa, realiza un tercer intento por acabar con su tormento, e ingiere una sobredosis de Seconal. Había dejado de creer en la poesía y la posibilidad de que la literatura la hiciera notoria entre sus conocidos. Tenía 36 años.

La pobreza no sólo fue un lastre para Pizarnik, también hizo mella en el cuerpo y la mente de Marina Tsvietáieva (Moscú 1892), poetisa rusa que tuvo que ver morir a su esposo –partidario del ejército blanco antibolchevique- ante un pelotón de fusilamiento y que, sumida en la miseria, tuvo que dejar a su hija en un orfanato ya que no contaba con los medios para mantenerla. Devota a pie juntillas de la poesía, amparada por la dimensión de su lenguaje –la simbología y profundidad de idioma ruso-, sufrió un golpe contundente cuando Nabokovla criticara sin miramientos: ‘Leerla solo causa estupor y dolor de cabeza’). Los problemas de su esposo con el gobierno ruso la condenaron a una desaprobación oficial, que le impidió conseguir vivienda y trabajo. Luego de la muerte de su esposo, su hija Adriana sería arrestada y su hija Irina, ya en el orfanato, moriría de hambre debido a las pésimas condiciones del lugar. Terminó exiliada en Tarataristán mientras Moscú sufría el férreo bombardeo de las tropas Nazis. En 1941, Marina se ahorca usando la cuerda de su maleta de exilio (‘Hace mucho pongo la vida y muerte entre comillas, como chismes notoriamente vacíos’, escribe en su ‘Carta de año nuevo”). Su obra, finalmente, ha sido traducida al español y es considerada como un tesoro cargado de musicalidad como nunca antes lo hubo en la poesía rusa.

Virginia Woolf (Londres 1882), figura destacada del modernismo literario, no pudo lidiar con la muerte de sus familiares, en especial la de su padre, lo cual afectó drásticamente su estabilidad mental. Afectada por estados de psicosis breves, trastorno bipolar: “un mundo de histeria, desesperación y violencia”, en palabras de su esposo Leonard, Virginia inició su flirteo con la muerte a los 13 años, cuando se arrojo por una ventana, momento desde el cual estuvo internada en un sanatorio en diversas ocasiones. En 1913 se brinda una segunda chance tras ingerir Veronal, pero es salvada de milagro. Dos años de fuerte reclusión en el sanatorio le brindaron la estabilidad necesaria para empezar su rica producción literaria, que no la abandonaría hasta 1936, año en el que recaería temporalmente, para luego escribir “Los años” y “Entre actos”. Finalmente, en 1941, Virginia, se ahogaría en el río Ouse. Le encontraron piedras en sus bolsillos.

Todos los que la conocían sabían que la situación de Virginia era crítica: incluso en sus momentos de estabilidad, Virginia afirmaba oír voces demoníacas, voces que la atormentaban, que no la dejaban en paz. Por momentos risueña, muchas veces pesimista y depresiva, Virginia decidió ponerle fin a ese conflicto en su cabeza y acabar con el desencanto que le producía la vida (“Esto es lo que me espanta de mi melancolía: ves pasar una aleta a lo lejos, un atisbo de la esencia de la realidad”, escribió en “Mrs. Dalloway”). Tenía 59 años.

Una fuerte depresión fue, según quienes la conocieron, la que llevó a María Emilia Cornejo (Lima, 1949) a ingerir una sobredosis de pastillas a los 23 años. Dicen que un embarazo fallido fue el detonante de una crisis existencial que la sumió en una vorágine de excesos para paliar la melancolía que la acechaba. Finalmente las fiestas y el alcohol no lograron mermar el deseo suicida que crecía en su interior. Tres poemas la hicieron famosa (“Soy la muchacha mala de la historia”, “Como tú lo estableciste” y “Tímida y avergonzada”), y la elevaron casi de forma mítica como la voz enarbolada del feminismo. Mucho se habló de su potencial, de la promisoria condición poética truncada por su muerte prematura en 1972 hasta que, 17 años después, el Centro de la Mujer Flora Tristán publicó todos los poemas de María Emilia, en un libro dividido en cinco partes, ubicando los tres poemas consagrados en la parte final. Los versos intimistas, cargados de sensualidad y erotismo, son el reflejo fiel de los apuntes que María Emilia había hecho en su cuaderno de notas.Y sin embargo el contraste con sus tres poemas emblemáticos, ubicados en el final del poemario, salta a la vista.Los lectores minuciosos repararon rápidamente en una serie de versos repetidos, en una diferencia marcada entre sus poemas consagrados, que arrostran al machismo con desenfado, y el resto de escritos, sumisos, quejumbrosos: apuntes timoratos similares a los que cualquier adolescente atormentada haría sobre su diario (claro que con un poco más de consecuencia).

La explicación tardó algunos años en llegar. José Rosas Ribeyro contó que, junto a Elqui Burgos, armaron tres poemas con el material que Hildebrando Pérez, amigo de María Emilia, les alcanzó un año después de su suicidio. Fueron estos tres poemas los que, hechos a manera de homenaje, consagraron a una muchacha cuya vocación no estaba del todo decidida. Ni José Rosas, ni Elqui Burgos imaginaron la trascendencia que tendrían estos tres poemas, ni la significancia que cobrarían para la voz poética femenina. María Emilia, a diferencia de las otras poetas aquí citadas, se marchó inédita, y, dadas las circunstancias, es difícil saber cuál hubiera sido el derrotero de su novicio talento. “Es sólo el tiempo que viene en mi contra y no me deja morir porque ya no, ya no le temo a la muerte…”, escribe en el último verso de su poemario.

Dueñas de un talento particular, imposible de determinar si este fue afectado o no por la vida caótica en la que estuvieron sumidas, estas mujeres dejaron para la posteridad obras con una voz que fue más allá del simple oficio de escribir: páginas cargadas de sentimiento, de dolor, de pesadumbre, como si cada hoja en blanco fuera una ventana a esa libertad que tanto ansiaban; un paliativo a su dolor, una bandera de tregua a esa lucha tenaz que libraron contra la desolación, la locura y el desamor y, como dignas contendientes, vendieron cara su derrota, y no permitieron que la vida se saliera con la suya y las doblegara. No sólo supieron huir de ella, supieron plasmar su verdadero rostro –ese que el común de los mortales nunca quiere ver- de distintas maneras, creando una justa simbiosis entre talento, carácter y obra. La muerte, lejos de acallarlas, sólo consiguió elevar sus voces al lugar que ellas querían, a ese espacio entre la perfección y la inmortalidad.

Literatura

Literatura en familia: tres generaciones de autores peruanos brillan en la FIL Lima 2025

Una familia de escritores cautivó al público con la presentación conjunta de sus libros y reafirmó que la literatura también puede ser una herencia emocional.

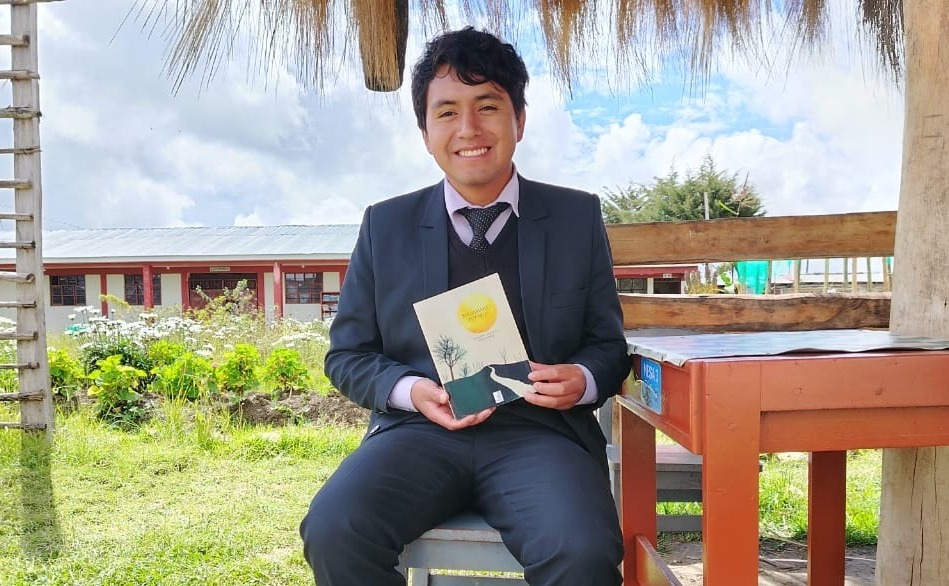

Lima, julio de 2025.– En tiempos de incertidumbre social y crisis institucional, una historia luminosa emergió desde el ámbito cultural. El pasado 24 de julio, en la abarrotada sala Francisco Izquierdo Ríos de la 29ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2025), una familia peruana de escritores protagonizó un emotivo encuentro literario que dejó huella en el público.

Se trata de la llamada “Familia de Escritores”, integrada por Richard Morris Riofrío (padre), Diana Rodríguez Rodas (madre) y Kiara Morris Rodríguez (hija), quienes presentaron sus libros de forma conjunta en un evento organizado por la editorial Legado Warmi. Este proyecto familiar representa un hito en la literatura nacional: tres generaciones unidas por la vocación de escribir y por el deseo de inspirar a otras familias a compartir el amor por los libros.

Una vocación que se hereda

Durante el conversatorio, cargado de cercanía y emoción, los autores compartieron anécdotas, procesos creativos y reflexiones sobre el vínculo entre escritura y vida familiar. Para muchos asistentes, el evento no solo fue una presentación literaria, sino una experiencia de conexión profunda entre generaciones.

Richard Morris Riofrío, periodista y autor de La Noticia Inversa, expresó:

“Volver a Lima con este proyecto familiar es un regalo. No solo se trata de presentar libros, sino de compartir un legado vivo. La literatura también puede ser un acto de amor entre generaciones, y estamos muy complacidos de que este encuentro sirva para motivar a más familias a escribir juntas.”

Por su parte, Diana Rodríguez Rodas, autora de Un Propósito, Un Emprendimiento, resaltó el carácter personal y transformador de su obra:

“Escribir este libro fue parte de mi proceso de sanación y empoderamiento. Verlo hoy en manos de lectoras que encuentran inspiración en él, es una emoción inmensa. En la FIL queremos seguir motivando a más mujeres a contar su historia.”

La gran revelación de la jornada fue Kiara Morris Rodríguez, de solo 12 años, quien presentó su libro Érase una vez en Moore. Con naturalidad y entusiasmo, la joven autora se ganó el cariño del público:

“Escribir me hace feliz, pero compartir lo que escribo con otros niños y niñas es aún más bonito. En la FIL espero que más personas conozcan mis personajes y sueñen con ellos. Agradecemos a los medios de comunicación por todo su apoyo.”

Más allá del evento: premios y reconocimientos

Como parte de esta propuesta familiar, se anunció además la próxima publicación del cuento Cola Loca, del pequeño Liam Campos Morris, nieto de Richard, de apenas 9 años, consolidando el espíritu intergeneracional de este singular proyecto.

Durante la FIL, Richard Morris fue reconocido por la Asociación Nacional de Periodistas (Filial Lima) con el primer lugar del concurso de periodismo por su informe sobre los 100 años de la radiodifusión en el Perú. A su vez, Kiara fue nombrada Embajadora del Bicentenario por la organización Nacional Niño Patriota.

La familia también informó que ha sido invitada a participar en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, en República Dominicana, lo que marca un nuevo hito en su recorrido literario.

Una herencia afectiva

El evento culminó con una sesión de firma de libros, fotografías, venta especial y un diálogo íntimo entre los autores y sus lectores. La experiencia confirmó que la literatura no solo forma lectores, sino que puede convertirse en una herencia afectiva que fortalece los lazos familiares y sociales.

La “Familia de Escritores” no solo presentó libros: ofreció un mensaje poderoso de unidad, amor y creatividad compartida. En un país necesitado de referentes positivos, su historia es, sin duda, un capítulo esperanzador.

Literatura

Escritor español calificó de “desastre” organización de la FIL de Lima

Francisco de Paula, conocido como Blue Jeans, realizó una firma de autógrafos a oscuras luego que se apagaran las luces del evento.

Imagínese acudir a un evento donde cientos de personas han viajado desde tan lejos para ver tan solo un momento a su escritor de novelas favorito y que repentinamente se apaguen las luces del recinto, y para mala fortuna de todos ocurra un sismo. En esa situación, todos saldrían despavoridos, corriendo a empujones para hallar, en medio de la oscuridad, la puerta de salida, teniendo como saldo una cifra considerable de muertos y heridos. Afortunadamente eso no ocurrió, pero sí ha quedado el malestar de no prever tales situaciones.

El escritor español Francisco de Paula, conocido en el mundo literario como Blue Jeans, tuvo que vivir un mal momento durante su presentación en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), cuando de un momento a otro las luces del local se apagaran, dejándolo a oscuras mientras realizaba una firma de autógrafos para sus seguidores.

El literato contó lo vivido en sus redes sociales, no ocultando su incomodidad y asombro ante algo que para él escapa de todo precedente.

Blue Jeans fue enfático al lamentar que muchos asistentes quedaran sin la oportunidad de obtener su firma. “Lo siento por los que os habéis quedado sin pulsera y siento las dos horas y media sin luz del final de la firma. Ha sido un desastre organizativo y me siento mal por los que llevabais horas en la fila y habéis venido de tan lejos”, declaró en su comunicado público el autor de ‘Canciones para Paula’.

Usuarios en redes sociales replicaron las palabras del autor, manifestando su frustración por el desarrollo del encuentro y señaló la falta de previsión por parte de la organización de la FIL Lima, que no logró anticipar la asistencia masiva ni atender adecuadamente los incidentes imprevistos.

“Pero yo he hecho lo que puedo, tengo diabetes, estoy prácticamente que no puedo ni moverme, pero es que no puedo hacer más de lo que estoy haciendo y ya lo siento de verdad”, agregó para luego revelar que fue la primera vez en sus 15 años de carrera que vive una experiencia similar.

La versión de la FIL

En declaraciones para Infobae Perú, la organización explicó que el recinto dispone de un sistema de iluminación regulado por un grupo electrógeno, cuyo funcionamiento sigue horarios establecidos previamente en coordinación con la Municipalidad de Jesús María y conforme a las normativas vigentes.

Según el pronunciamiento, los asistentes, autores y grupos editoriales fueron informados por adelantado sobre el corte de luz, ya que formaba parte del cronograma operativo. No obstante, reconocen que, debido al contexto especial de la actividad con Blue Jeans, la interrupción resultó sorpresiva y generó incomodidad.

Literatura

Hoy inicia la FIL Lima 2025 con una variedad de presentaciones

En gancho principal será la presentación del escritor Jaime Bayly, a las seis de la tarde.

Libro abierto, bienvenidos todos a esta nueva aventura. Todo listo para que la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima 2025 reciba desde las once de la mañana a miles de lectores que tendrán a disposición una decena de exposiciones, eventos y presentaciones previstas para esta fecha.

Uno de los momentos más esperados para muchos será la presentación del libro La noche es virgen, a las 6 p.m. en el auditorio Blanca Varela, con la participación especial de Jaime Bayly. El escritor peruano vuelve para reencontrarse con su público y conversar sobre una de sus obras más icónicas.

La jornada también incluirá un espacio para la historia. A las 5 p.m., en el Auditorio César Vallejo, se presentará el libro Sipán. Descubrimiento e investigación, a cargo del arqueólogo Walter Alva. Por otro lado, habrá espacio para conversatorios, presentaciones de danza, cuentacuentos para niños y la presentación de Mario Vargas Llosa. Biografía no autorizada, de Carlos Enrique Freyre, una de las actividades en homenaje al Premio Nobel de Literatura 2010.

“Este año redoblamos esfuerzos por fomentar la lectura y la distribución de libros originales. Queremos que más personas accedan a la literatura en todas sus formas y desde todos los rincones del país”, mencionó Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro, durante la presentación oficial del evento que contará con más de 250 stands este año, 8 auditorios, 19 mil metros cuadrados de espacio y más de 50 invitados nacionales e internacionales, destacando sobre ellos la del escritor español Javier Cercas.

El país invitado para esta nueva edición es Italia, en conmemoración de los 151 años de relaciones diplomáticas con Perú. La delegación italiana traerá una muestra diversa de literatura, cine, artes visuales y pensamiento contemporáneo.

Además, seis editoriales italianas estarán presentes y se ha habilitado un auditorio exclusivo para sus actividades. También se proyectarán 20 películas italianas, incluyendo 7 estrenos en Perú, como parte de una muestra de cine que dialoga con la literatura y la identidad europea.

El dato:

Las entradas para la FIL Lima 2025 ya están disponibles en Teleticket. También habrá módulos físicos de venta en el ingreso del Parque de los Próceres.

Literatura

¡Todos al sur! Se viene la FIL de Ica 2025

Feria internacional se realizará en la Plaza de Armas de la ciudad. Va del 9 al 22 de junio.

Ica, la ciudad de la Vendimia, de los atardeceres que unen a las parejas en un prolongado y tierno beso, de las uvas, viñedos y cómo no el pisco, nuestro aguardiente de bandera. Esa ciudad se viene alistando para recibir a más de 40 casas editoriales y miles de visitantes amantes de la lectura para lo que será la 8° Feria Internacional del libro (FIL) de Ica – Abraham Valdelomar, organizada por la Asociación Cultural El Conde de Lemos. La feria se realizará del 9 al 22 de junio en su emblemática Plaza de Armas.

En esta octava edición se rendirá un homenaje al escritor iqueño José Vásquez Peña (1946), quien dedicó su vida a la creación y gestión literaria de la ciudad.

En el día de inauguración se confirmó la presencia de Miki Gonzáles, quien también estará celebrando sus 50 años de carrera artística.

En tanto, la escritora chilena Paula Ilabaca (Premio Nacional de Poesía Pablo Neruda) presentará su libro ‘La mujer del río’ el sábado 14 de junio a las 7 de la noche y el domingo 15 ofrecerá un recital poético a las 8 de la noche.

Desde el círculo nacional se presentará el periodista Pedro Salinas, quien hablará sobre su nuevo libro ‘La verdad nos hizo libres’, libro que revela los problemas eclesiásticos. A su vez, su colega Patricia del Río presentará su opera prima ‘Jauría’, texto literario que trata sobre temas políticos y sociales.

Además, se contará con la participación de más de 40 editoriales, que pondrán a disposición del público lo mejor de la literatura contemporánea, clásica y emergente. La FIL ICA 2025 es una oportunidad excepcional para fomentar el hábito de la lectura, especialmente en una región con un creciente interés por las manifestaciones culturales como talleres literarios, conversatorios, presentaciones de libros y shows musicales, que buscan inspirar a los asistentes y acercar a los más jóvenes al mundo de los libros. Un evento para toda la familia.

Durante el transcurso de los días se ofrecerán más detalles sobre los artistas y escritores invitados. Para más información www.filica.pe.

El dato:

La FIL ICA 2025 es organizada por la Asociación Cultural El Conde de Lemos y cuenta con el respaldo institucional de la Municipalidad Provincial de Ica, GORE-ICA, Dirección Regional de Educación (DREI-ICA), la Dirección Regional de Cultura (DDC-ICA), la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y la Biblioteca Abraham Valdelomar.

Literatura

Roque Dalton, el poeta de América, a 50 años de su muerte

El poeta y ensayista salvadoreño Roque Dalton nació en 1935 y fue asesinado en mayo de 1975, a los 39 años. Perseguido y exiliado, vivió en Guatemala, México, Checoslovaquia y Cuba. En 1969 ganó el Premio Casa de las Américas.

Poeta, guerrillero, luchador por la justicia social, nerudiano converso a la poesía de Vallejo. En este mundo plagado de vallejitos hiperbólicos, ha sido solo el salvadoreño Roque Dalton quien alcanzó a ser la superación dialéctica de la obra del poeta peruano. Ciertamente en Roque se vivió Centroamérica y la América latina de los años 70 como un cáliz amargo, a la que, sin embargo, no apartó al poeta de sus labios. En la tradición helénica, el aeda es quien recibe el mandato de Apolo, el de cantar, y eso es la obra de Roque, poesía que canta a pesar del dolor, porque, aunque las balas de Judas cerraron sus ojos, la cabeza de Orfeo que flota en las olas de Latinoamérica no deja de cantar. Cumplimos 50 años desde que nuestro Orfeo nos canta con la canción que no envejece, la que dice que el pan es la poesía de todos.

No hay mejor homenaje que leer a un poeta, salvo quizá traducirlo. Ya hace algunos años un erudito poeta italiano amante de nuestra literatura, Rossano Pestarino compartía algunas traducciones de los poemas del célebre poeta salvadoreño. A diferencia de las ásperas traducciones académicas, éstas surgen del amor incondicional (que palabra tan difícil y tan inusualmente hallable en la vida) de quien busca llevar a su lengua materna el amor por un poeta que atraviesa océanos y quién como una ola rompe en las rocas como espuma de emociones que se enhebran hasta petrificarse en el corazón de quienes lo leemos.

Una breve selección de poemas de Rossano Pestarino y algunas traducciones al italiano

«Roque Dalton para los guanacos, y para todos los hijos de Latinoamérica que todavía trabajan y mueren trabajando en los Países “ricos” y sin corazón, como en la caída del puente de Baltimore. QEPD» Rossano Pestarino.

HORA DE LA CENIZA, Roque Dalton

Finaliza Septiembre. Es hora de decirte

lo difícil que ha sido no morir.

Por ejemplo, esta tarde

tengo en las manos grises

libros hermosos que no entiendo,

no podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia

y me cae sin motivo el recuerdo

del primer perro a quien amé cuando niño.

Desde ayer que te fuiste

hay humedad y frío hasta en la música.

Cuando yo muera,

sólo recordarán mi júbilo matutino y palpable,

mi bandera sin derecho a cansarse,

la concreta verdad que repartí desde el fuego,

el puño que hice unánime

con el clamor de piedra que eligió la esperanza.

Hace frío sin ti. Cuando yo muera,

cuando yo muera

dirán con buenas intenciones

que no supe llorar.

Ahora llueve de nuevo.

Nunca ha sido tan tarde a las siete menos cuarto

como hoy.

Siento unas ganas locas de reír

o de matarme.

ALTA HORA DE LA NOCHE, de Roque Dalton

Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre

porque se detendrá la muerte y el reposo.

Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos,

sería el tenue faro buscado por mi niebla.

Cuando sepas que he muerto di sílabas extrañas.

Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta.

No dejes que tus labios hallen mis once letras.

Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio.

No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto:

desde la oscura tierra vendría por tu voz.

No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre,

Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre.

(Según el erudito Georges Vello Rosell, es éste un “bello poema. Me dio escalofríos”).

ELEGÍA VULGAR PARA FRANCISCO SORTO, por Roque Dalton

[Francisco Sorto es un reo común de la Penitenciaría Central de El Salvador que perdió la razón a causa de un encierro de cuatro años en la terrible celda número nueve. Loco como está, deambula hoy silencioso entre los reos del Presidio Preventivo, y por las tardes, al ver pasar las golondrinas y los pericos desde el patio del Penal, canta con los ojos llorosos y la voz sin ritmo, viejos tangos de Gardel…]

Francisco Sorto tiene

nueve años de estar preso.

Mató porque tenía que matar.

Porque tenía que ser duro y terrible

en su tierra reseca donde el pan no se nombra,

en su tierra reseca, reseca, reseca,

donde tan sólo cae el polvo sobre la risa ciega

y el cerebro sin letras

grita su calcinada música y su innumerable llanto.

Francisco Sorto tiene

nueve ojos de estar preso.

Nueve gritos de luz donde los siglos bailan

como niños pequeños.

Nueve «mil novecientos tantos» espantosos.

Nueve rascarse el corazón con piojos

y darse miedo de uno

con una palabrota a flor de dientes.

Nueve lágrimas negras de silencio y de frío.

Nueve tenientes altos

riendo después de fusilar al aire,

haciéndonos llorar

como que hablan de ríos con fresca palazón en las riberas,

como que hablan de llanos que no tienen ni cercos de piedra

donde uno puede dormitar con la barriga ante los astros.

Nueve, carajo,

nueve años disfrazados de pescozón

y uno amarrado;

nueve años, nueve años,

nueve años que no le caben en la boca al mundo,

nueve años de los que se diría

que solamente son setenta y ocho mil

ochocientas cuarenta horas

si uno supiera de pupitres y números.

Francisco Sorto, hermoso

con su cara de mono

y limpio

como la húmeda tierra que nos escucha por los pies.

Francisco Sorto, solitario

en el centro de ochocientos penados.

Francisco Sorto sin visitas los domingos.

Francisco Sorto curándose los golpes

con el excremento de las gallinas.

Francisco Sorto cuatro años a oscuras

y esposado, bien duro, en la celda de castigo.

Francisco Sorto,

¡qué grande,

qué maravilloso y hombre eres,

para que todavía no se te olvide cantar!

***

ELEGIA VOLGARE PER FRANCISCO SORTO, di Roque Dalton

[Francisco Sorto è un detenuto comune del Penitenziario Centrale di El Salvador che ha perso la ragione a causa di una detenzione di quattro anni nella terribile cella numero nove. Impazzito, passeggia adesso silenzioso fra i detenuti del Presidio Preventivo e la sera, quando vede passare le rondini e i pappagalli dal cortile del Penitenziario, canta, con gli occhi pieni di lacrime e la voce stonata, vecchi tanghi di Gardel…]

Francisco Sorto sono

nove anni che sta dentro.

Ha ammazzato perché doveva ammazzare.

Perché doveva essere duro e terribile

nella sua terra assetata dove il pane non si nomina,

nella sua terra assetata, assetata, assetata,

dove cade soltanto la polvere sopra il sorriso cieco

e il cervello, ma senza le parole,

grida la sua calcinata canzone e il suo innumerevole pianto.

Francisco Sorto sono

nove occhi che sta dentro.

Nove gridi di luce dove i secoli ballano

come piccoli bimbi.

Nove «mille novecento e tanti» spaventosi.

Nove grattarsi il cuore che ha i pidocchi

e aver paura di un tizio

con una brutta parola a fior di denti.

Nove lacrime nere di silenzio e di freddo.

Nove tenenti alti

che ridono dopo aver sparato in aria,

e che ci fanno piangere

se parlano di fiumi con fresche palizzate sulle rive,

se parlano di campi che non hanno muraglie di pietra

dove puoi sonnecchiare con la pancia davanti alle stelle.

Nove, cazzo,

nove anni travestiti di coppini,

e uno all’ancora;

nove anni, nove anni,

nove anni che non stanno in bocca al mondo,

nove anni dei quali si direbbe

che non sono che settantottomila

ottocento quaranta ore

se uno ne sapesse di banchi di scuola e numeri.

Francisco Sorto, bello

con la faccia da scimmia

e pulito

come la terra umida che ci ascolta attraverso i piedi.

Francisco Sorto, solitario

in mezzo a ottocento galeotti.

Francisco Sorto senza visite le domeniche.

Francisco Sorto che si cura le botte

con gli escrementi delle galline.

Francisco Sorto quattro anni al buio

e in manette, ben stretto, nella cella di rigore.

Francisco Sorto,

quanto grande,

quanto meraviglioso e uomo sei,

per non dimenticarti ancora di cantare!

A propósito de este poema Georges Vello Rosell mencionó: “Me gusta mucho esta poesía por la forma, la musicalidad y la expresividad simple de los versos. Si diría que Astor Piazzolla se inspiró de ese suceso para crear su obra maestra, la canción “Balada para un Loco” ¿La conoces?

También parece un “resumen poético” de la vida en prisión de Jean Valjean. No me gusta el mensaje que conlleva. Es una poesía “a descarga”, quiero decir, que intenta modelar el pensamiento del lector, para hacerle pensar que no es justo que NADIE viva lo que Francisco Sorto vivió. Yo no conozco la historia de ese hombre y no sé si se merecía o no estar preso.

También estoy de acuerdo que muchas prisiones son verdaderos infiernos.

(Yo he conocido las de Castro). Pero, de todo eso, un poeta NO debe deducir, que NUNCA se debe enviar a un ser humano a la prisión. Algunos la merecen y al estar en ellas, la sociedad vive mejor”.

YO QUERÍA, de Roque Dalton

Yo quería hablar de la vida de todos sus rincones

melodiosos yo quería juntar en un río de palabras

los sueños y los nombres lo que no se dice

en los periódicos los dolores del solitario

sorprendido en los recovecos de la lluvia

rescatar las parábolas deshojadas de los amantes y dároslas

al pie de los juegos de un niño

elaborando su dulce destrucción cotidiana

yo quería pronunciar las sílabas del pueblo

los sonidos de su congoja

señalaros por dónde le cojea el corazón

dar a entender al que sólo merece un tiro

por la espalda contaros de mis propios países

imponeros de los éxodos de las grandes

emigraciones que abrieron todos los caminos del mundo

del amor aun del arrastrado por ahí

por las acequias hablaros de los trenes

de mi amigo que se mató con un puñal ajeno

de la historia de todos los hombres desgarrada

por la ceguera por los arrecifes del mito

del siglo que acabarán mis tres hijos varones

de la lengua del pájaro y la espuma furiosa

en la estampida del gran cuadrúpedo

y quería hablaros de la Revolución

y de Cuba y de la Unión Soviética

y de la muchacha a quien amo por sus ojos

de mínima tormenta

y de vuestras vidas llenas de amaneceres

y de personas que preguntan quién lo vio quién dijo eso

cómo podría hacerse yo llegué

antes que tú

y de todas las cosas de la naturaleza

y del corazón y sus testimonios

de la última huella digital antes del aniquilamiento

de los animalillos y la ternura

quería sí deciros todo eso y contaros

muchas historias que sé y que a mi vez me contaron

o que aprendí viviendo en la gran habitación del dolor

y cosas que dijeron otros poetas antes que yo

y que era bueno que supierais.

Y no he podido daros más — puerta cerrada

de la poesía —

que mi propio cadáver decapitado en la arena.

***

IO VOLEVO, di Roque Dalton

Io volevo parlare della vita di tutti i suoi angoli

melodiosi volevo congiungere in un fiume di parole

i sogni e i nomi quello che non si dice

sui giornali i dolori del solitario

sorpreso nei ripari dalla pioggia

riscattare le parabole sfogliate degli amanti e darvele

ai piedi dei giocattoli di un bimbo

che studia la sua dolce distruzione quotidiana

volevo pronunciare le sillabe del popolo

i suoni della sua angoscia

segnalarvi per dove gli sfarfalla il cuore

far capire a quello che si meriterebbe solo un colpo

alla schiena raccontarvi dei miei paesi

infliggervi gli esodi le grandi

emigrazioni che aprirono tutte le strade del mondo

e anche l’amore del diseredato di qui

dei bassifondi parlarvi dei treni

del mio amico che si uccise con un pugnale altrui

della storia di tutti gli uomini dilaniata

dalla cecità dalle scogliere del mito

del secolo che vedranno finire i miei tre figli maschi

della lingua dell’uccello e la schiuma furiosa

nella fuga del grande quadrupede

e volevo parlarvi della Rivoluzione

e di Cuba e dell’Unione Sovietica

e della ragazza che amo per i suoi occhi

di piccolissima tempesta

e delle vostre vite piene di mattine

e di persone che domandano chi l’ha visto chi l’ha detto

come è possibile io sono arrivato

prima di te

e di tutte le cose della natura

e del cuore e delle sue testimonianze

dell’ultima impronta digitale prima dell’annichilimento

degli animaletti e della tenerezza

volevo sì dirvi tutto questo e raccontarvi

molte storie che conosco e che a mia volta mi raccontarono

o che ho imparato vivendo nella grande abitazione del dolore

e cose che hanno detto altri poeti prima di me

e che era bene che sapeste.

E non ho potuto darvi di più – porta sbarrata

della poesia –

che il mio proprio cadavere decapitato sulla sabbia.

(traduzione Rossano Pestarino)

Roque Dalton sulla paura.

VIEJA CON NIÑO

Con miedo y encorvada

buscando los últimos secretos de la vida

al nivel de los pasos

con el infinito cansancio de no poder intentar

ni el esfuerzo

toda apagada por las burlas de la luz

sin nada que olvidar todo presente

pesando cada día más usando

el argumento del temblor

y él con su vestido marinero todavía impecable

soberanamente preocupado por todos los pájaros que pasan

***

EL PRIMOGÉNITO

Lo peor no es tener miedo.

El miedo puede estudiarse como un bicho

o como un depósito de estiércol

hurgándole

con un palito.

Lo peor es abrazarse al lastre amargo

que las tripulaciones lanzan hacia el fondo del mar,

entre aplausos.

***

VECCHIA CON BAMBINO

Spaurita e ingobbita

mentre cerca gli ultimi segreti della vita

al livello della strada

con la stanchezza infinita di non poter fare

neanche più lo sforzo di tentare

tutta ormai spenta dalle beffe della luce

senza niente da dimenticare tutto presente

ogni giorno più pesante invocando

l’argomento del tremare

e lui con il suo vestitino

da marinaretto ancora immacolato

supremamente preoccupato

per tutti gli uccellini che attraversano

***

IL PRIMOGENITO

Il peggio non è aver paura.

La paura si può studiare come un insetto

o come una letamiera

che uno può rimestare

con un paletto.

Il peggio è abbracciarsi alla zavorra amara

che gettano le ciurme in fondo al mare,

tra gli applausi.

Diálogos de eruditos

Georges Vello Rosell : No comprendo la frase : «Lo peor es abrazarse al lastre amargo

que las tripulaciones lanzan hacia el fondo del mar,

entre aplausos» Puedes explicarla, por favor?

Rossano Pestarino : Si tú no la comprendes, ¿cómo puedo explicarla yo?

Que lo peor no es tener miedo, sino cuando tu miedo te empuja a hacer eso: abrazarte al lastre que las tripulaciones tiran por la borda.

Georges Vello Rosell : Sí , tu sentido me gusta mucho y le da cuerpo a lo que no comprendía.

En todo caso, esa “idea feliz” que interpretas, no es evidente en los versos originales en español.

Se comprueba otra vez que posees ese “don” particular de los verdaderos poetas.

Yo soy demasiado “racional” para poder aprehender la poesía como tú.

Gracias por ayudarme a mejorarme.

Rossano Pestarino : Pourquoi «se tenir dans le bras amers» ? Je pense qu’il veut dire quand on embrasse ce qui va être déchargé et par conséquent suit le même destin de s’enfoncer dans les abysses de la mer…

….

MI DOLOR, por Roque Dalton

Conozco perfectamente mi dolor:

viene conmigo disfrazado en la sangre

y se ha construido una risa especial

para que no pregunten por su sombra.

Mi dolor, ah queridos,

mi dolor, ah querida,

mi dolor es capaz de inventaros un pájaro,

un cubo de madera

de esos donde los niños

le adivinan un alma musical al alfabeto,

un rincón entrañable

y tibio como la geografía del vino

o como la piel que me dejó las manos

sin pronunciar el himno de tu ancha desnudez de mar.

Mi dolor tiene cara de rosa,

de primavera personal que ha venido cantando.

Tras ella esconde su violento cuchillo,

su desatado tigre que me rompió las venas desde antes de nacer

y que trazó los días

de lluvia y de ceniza que mantengo.

Amo profundamente mi dolor,

como a un hijo malo.

***

IL MIO DOLORE

Conosco perfettamente il mio dolore:

viene con me mascherato nel sangue

e si è fabbricato una risata speciale

perché non gli domandino della sua ombra.

Il mio dolore, ah cari miei,

il mio dolore, ah cara mia,

il mio dolore è capace di inventarvi un uccello,

un cubo di legno,

quelli dove i bambini

scoprono un’anima musicale all’alfabeto,

un angolo invitante

e tiepido come la geografia del vino

o come la pelle che mi ha lasciato le mani

senza intonare l’inno della tua estesa nudità di mare.

Il mio dolore ha faccia di rosa,

di primavera privata che è arrivata cantando.

Dietro di lei nasconde il suo violento pugnale,

la sua tigre slegata che mi spezzò le vene fin da prima di nascere

e che ha tracciato le giornate

di pioggia e cenere che ho ancora con me.

Amo profondamente il mio dolore,

come un figlio cattivo.

…

ESTUARIO, por Roque Dalton

Hoy has bajado desde el monte negro

otra vez sin tu lámpara.

(Vienes a mí en sigilo de dulce delincuente

evadiendo las miradas curiosas de la aldea

la envidia de las viejas hundidas en el calor

los gritos de los niños tratando de prenderse de tu frescura.)

Nos hemos quedado desnudos mirándonos en la suave oscuridad

recordando los viejos días que siempre renacen en la sangre

y a la hora de amar hemos sido tiernos como nunca

poblados de pequeñas palabras como nunca

todos nuestros sentidos abiertos como una flor al sol.

He despertado antes del amanecer

y veo que ha quedado la forma de tu cuerpo

retenida en la almohada.

Y he salido a lavarme con el agua de la lluvia de anoche

y se me ha olvidado cantarle a las gaviotas

como todos los días…

Literatura

Escritor Antonio Muñoz Monge: “Londres está más cerca del Perú que Lima”

Para graficar la indiferencia de Lima hacia el Perú, el escritor y periodista Muñoz Monge, aseveró que “A Lima nunca le ha interesado el Perú”. Asimismo, reveló que en el bar Palermo que quedaba cerca al Parque Universitario conoció a Oswaldo Reynoso, a Eleodoro Vargas Vicuña y a Jorge Acuña, entre otros intelectuales.

Conversamos con Antonio Muñoz Monge, escritor sanmarquino de alma andina, a sus 83 años lleno de palabras sabias. Periodista, difusor del quechua y la memoria ancestral, ha tejido con veinte libros los hilos del Perú profundo. La charla fluyó con calidez: nos habló de su infancia, de los cerros que le enseñaron a escuchar el viento, de la política, los amigos que partieron, y ese amor intacto por la tierra que nunca olvida.

Aquí la entrevista:

Toño, tú vienes de una región que no es la capital y te has formado conociendo la cosmovisión andina, el terruño, el clima, las costumbres y las lenguas, ¿eso marcó tu niñez y juventud?

Definitivamente. Yo nazco en la ciudad de Pampas, capital de la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, donde viví hasta los 8 años de edad. Y a la muerte de mi madre viajé a Coracora, en Ayacucho, donde mi papá era juez. De ahí estuve con mi papá en Abancay, donde fue vocal de la corte y luego viajé a Moyobamba, en San Martín, donde también fue vocal. Todos esos lugares y muchos otros más me han marcado y han influido en lo que yo escribo. Es una suerte de que haya conocido tantos lugares y después, ya como periodista conozco casi todo, más del 50% del Perú.

Cuando llegaste a Lima ¿cuáles fueron tus primeros escarceos para escribir artículos o colaborar en medios?

Yo estudié hasta el tercer año de media en el Colegio Serafín Filomeno de Moyobamba, en San Martín, y después llegué a Lima a estudiar el cuarto y quinto año de media en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma de Surquillo. De ahí ingresé a la Universidad San Marcos y a los dos años comencé a escribir en el diario La Prensa. Es el primer diario donde escribí, y dejé la universidad porque ya me metí de lleno al periodismo. Escribí en todos los diarios, en El Comercio, en La República, en Expreso, en El Peruano.

¿A qué edad entras a la universidad, a San Marcos?

Ingresé a los 19 años de edad.

¿Anécdotas con la gente del Patio de Letras, poetas que recuerdes?

He tenido la suerte de conocer a César Calvo, Reynaldo Naranjo y a Washington Delgado, que era profesor. El Patio de Letras era un símbolo de un grupo, no solamente de escritores y artistas, porque además uno sentía que ahí se difundían las ideas.

En esa época la Católica todavía no…

Era un poco lejana. Pero en San Marcos sentía que en la conversación, en la amistad con tus compañeros había una idea. Había ideas que flotaban en el ambiente, ideas sobre un Perú, sobre nuestra patria. Y de ahí, junto con estos mismos amigos sanmarquinos conocí El Palermo, que era otra “universidad”, El bar Palermo quedaba en La Colmena; en verdad era un anexo de San Marcos. Cada mes era un grupo literario, o, un partido político.

Porque quedaba al frente de la Casona San Marcos

Junto al Parque Universitario. Ya no existe. Ahí tuve la suerte de conocer a todos, a Oswaldo Reynoso, a Eleodoro Vargas Vicuña, a Jorge Acuña Paredes, y a todos los grandes…

Los profesores también eran ilustres ¿te acuerdas de Raúl Porras Barrenechea?

Mucho antes. Porras también estaba ahí, pero también se iba al jirón Azángaro, donde Juan Mejía Baca, el editor. Ahí también era un sitio de reunión de los consagrados, de los catedráticos.

¿Y el otro bar ‘Chino Chino’?

El ‘Chino Chino’ estaba al frente del Palermo.

¿Por qué le pusieron ‘Chino Chino’?

Pancho Izquierdo López, el gran pintor, estaba en tragos y le puso ‘Chino Chino’ porque siempre atendía un chino. Llegó en tragos y vio dos. Y dijo: este chino… es otro chino.

Estábamos en el Palermo y cerraban a determinada hora, a la 1 o 2 de la madrugada, y alguien gritaba, la revolución está al frente, y nos íbamos al ‘Chino Chino’.

Pero había otros bares como el ‘Negro Negro’, que quedaba en el sótano de los portales de Plaza San Martín

Sí, pero en la calle Quilca también estaba ‘El Queirolo’. De ahí nacían ideas, nacían grupos literarios, Hora Zero es de ahí.

¿Llegaste a ver a Martín Adán?

Lo conocí. Era difícil, casi imposible hacerle entrevistas. Pero en El Palermo todo el mundo sabía quién era Martín Adán. Y me acordé que Oswaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez y Eleodoro Vargas, hablaban siempre de él, incluso discutían. Y una noche, Oswaldo se fue al fondo y se sentó. Había una mesa privilegiada que le decían ‘Los dioses del Olímpico’, donde estaban sentados los que te he mencionado, los escritores consagrados, Reynoso, Vargas Vicuña, Naranjo, Antonio Gálvez Ronceros y Miguel Gutiérrez. Entonces, Oswaldo se puso de pie y se acercó a Martín Adán, que se estaba retirando, y le dijo: “Poeta, después de César Vallejo, sin ninguna discusión, usted es el más grande poeta. Pero en esta mesa que estoy sentado, hay una discusión permanente, no sobre su poesía, como le digo, después de Vallejo es usted. La discusión es sobre su prosa”.

Y Adán se hizo el sordo y le dijo: ¿qué me está diciendo? “Que estamos discutiendo sobre su prosa, no sobre su poesía, porque usted es un gran poeta”. “Fíjese usted”, dijo Adán. Y se fue caminando con prosa y se despidió.

“Esto es mi prosa”, respondió.

Has mencionado a escritores de otras regiones, que radicaban en Lima, pero no has hablado de ningún escritor, vamos a decirlo, criollo. De un limeño.

Julio Ramón Ribeyro y Toño Cisneros. Con Toño he sido amigo, con Julio Ramón, lo entrevisté porque yo trabajé con uno de sus hermanos y gracias a él lo pude entrevistar a Julio. Y otro limeñísimo, como tú dices… muy pocos. A Lucho Loayza no lo alcancé.

Eres un aficionado de la música andina y conociste a muchos artistas ¿Podrías mencionar de repente a Flor Pucarina? ¿Qué te recuerda?

Leonor Chávez Rojas, ‘Flor Pucarina’ nació en Pucará, a 10 kilómetros de la ciudad de Huancayo. Y hay 9 Pucarás en todo el Perú. Pero el Pucará, de ‘Flor Pucarina’ de Huancayo fue cuartel general y baluarte de Andrés Avelino Cáceres en la guerra con Chile. El entierro de Flor Pucarina aquí en Lima, tuvo más de 10 cuadras de gente, y al día siguiente se preguntaron, ¿quién es este personaje, porque ni un presidente logra reunir a tanta gente?

Algo parecido al funeral de Chacalón

Claro. Ese es el otro Perú, el Perú negado, el Perú del Cholo, del indio, que es nuestra cultura verdadera. Tenemos cientos de leyendas y mitos que conforman nuestra ideología, nuestra manera de ser.

Por fortuna entrevisté al gran pintor Luis Palao y mencionó literalmente que “no había ni mierda en Lima”. Que las luminarias de arte, literatura y poesía nacieron en diferentes regiones del Perú ¿Qué opinión te merece eso?

Muy bien; la pregunta es importantísima. Hay un libro de Teófilo Altamirano, es un libro escrito hace más de 35 años, que decía, entre otras cosas, lo primero que hace un provinciano cuando llega a Lima es buscar su institución, su club, su referencia. ¿Quién es el secretario de la institución? ¿Por qué? Porque en el mundo andino hay un concepto no individual. Hay una comunidad del aire, de reciprocidad. Hoy por ti, mañana por mí. El mundo andino vive en comunidad, no vive dentro de un egoísmo. Justamente es la condición humana del mundo.

Muy diferente a la visión del capitalino

Exacto. Y ahora dicen que hay cerca de cien mil instituciones de provincianos. Yo he estado infinidad de veces, en todos los coliseos donde se hacían huaynos; en el Coliseo Nacional, en el Coliseo del Puente del Ejército, en la carretera central.

Hace muchos años coincidimos en una premiere para ver la película ‘Coliseo’, que trataba sobre el mundo del Huaylas. Y la vimos contigo y con el gran director de fotografía Jorge Vignati

Qué buena memoria la tuya. Con Jorge Vignati, con José Huamán Turpo, con la familia Rosenthal, con Christine y Kurt Rosenthal, hicimos un documental sobre el hombre que llegó de Coracora; sobre un músico charanguista coracoreño, Roberto Tevez. Después viajamos casi por todo el Perú, con Vignati, Javier Silva Meinel, y Huamán Turpo para registrar las fiestas costumbristas del Perú andino, especialmente.

Solamente pensar en la Virgen del Carmen en Paucartambo en el Cusco, es una locura. Los grupos de teatro de Lima van a aprender a estudiar allá, en la fiesta. Por ejemplo, hay unos personajes que son los diábolos que están prendidos en los techos, en los árboles, que no pueden ver a la Virgen, y están llorando por no poder verla.

Y hay un momento en el que están bailando varias danzas, casi a empujones, alrededor de un árbol tendido en el piso. Yo pregunté, y me dijeron: “vienen a robarse la Imilla” ¿Y qué cosa es la Imilla? “Es la madre de las semillas”. Tú te llevas esa Imilla a tu pueblo y producen todos los productos. Es casi mágico.

El ciclo de vida es inexorable. Acaban de partir a la eternidad el Nobel Mario Vargas Llosa, el modelo artístico Rodolfo Muñoz, y el actor-mimo Jorge Acuña ¿Qué impresiones?

Mario Vargas Llosa innegablemente era un trabajador insaciable. Tiene más de veinte y tantas novelas. Era un gran escritor. Debe haber algún problema, no sé si de entendimiento; pero un problema humano con Arguedas. Él tiene un libro: ‘La Utopía Arcaica’. Es un amor-odio. Reconoce a Arguedas, aunque también le pone algunos peros. Yo creo que es uno de sus pocos defectos. Pero sí rescata la memoria nuestra en varias de sus obras. No solamente en Lima, no solamente en el Colegio Leoncio Prado. Él habla también, por ejemplo, de la selva, del norte, de Piura. Realmente es un gran escritor.

Algunos entendidos admiran sus ensayos. Sin embargo, ¿crees que su visión política fue errada?

Él perteneció al grupo Cahuide en San Marcos, que era un grupo de izquierda en la universidad, donde estaba Héctor Béjar, Félix Arias Schreiber y el padre de los Humala, Don Isaac.

Estamos hablando cuando MVLL era admirador de Fidel Castro

Y de ahí renuncia. Pero tenía ese defecto, no sé si congénito. Choleaba mucho. Yo tengo testigos presenciales, entre ellos Félix Arias Schreiber que cuenta que les decía: ¡Quédense ustedes en este país de indios, de cholos, y yo me voy a Europa! Tenía ese problema.

Antes era casi una institución cholear.

Actualmente, no se va del todo eso de cholear

Se ningunea al indio, al cholo. Eres buena gente, pero eres serrano. Eres tal cosa, pero eres serrano. Augusto Salazar Bondy escribió un libro: ‘La cultura de la dependencia’.

La gran metrópoli, en este caso Estados Unidos, antes Europa, impone en ti una conducta de ser y entonces copias hasta la manera de caminar. Me lo dijo Luis Millones Santagadea, no cambio una sola palabra: “La Plaza de Armas de Lima fue construida deliberadamente para que los que caminaran por ahí, caminaran sacando el pecho”. Y me dijo: ¿tú sabes lo que es prosa como provinciano? Sí, le respondí. En provincias prosa es sinónimo de limeño. El limeño camina sacando pecho y mirando arriba. Pero ahora ya no encuentras ni un limeño.

¿Cuál fue esa frase del polimata alemán que llegó a Perú?

Ah, Alexander von Humboldt, decía: “Londres está más cerca del Perú que Lima del Perú”. Yo tuve que leer eso cuatro veces para entender que Londres, la capital de Inglaterra, de Gran Bretaña, está más cerca del Perú que Lima del Perú, para graficar la indiferencia de Lima hacia el Perú. A Lima nunca le ha interesado el Perú; es un anexo. Está en otra parte. Lima siempre ha admirado al extranjero. Cuando José de San Martín vino aquí, el grupo de poder económico de Lima le dijo: ¿qué independencia? hay que buscar un príncipe europeo.

Y lo más sorprendente es que Lima sigue creyendo que es el Perú

En la guerra con Chile no participó un limeño ¿Por qué? Porque era una guerra de indios. Y ese prejuicio existe. Es la gran metrópoli. Nosotros imitamos todo lo que dice y lo que come Estados Unidos. Es la moda. Todo es un complejo de dependencia.

No nos olvidemos de Jorge Acuña. Acaba de fallecer y era tu amigo

Con mucha pena.Para mí era un niño grande, un genio maduro. Era un espíritu pleno. Jorge Acuña estaba permanentemente creando, pero sin olvidarse de su origen.Y todo lo hacía con metáforas, con juegos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que viajamos a un pueblo y él nos apostó a Maynor Freyre y a mí, que íbamos a llegar a Huancayo sin gastar un medio. y le dije: ¿cómo vamos a hacer eso?Entramos al tren y comenzó a actuar. El público le daba dinero y nos sobró dinero.

A pesar que fue un actor de la calle, Jorge Acuña tenía formación académica y fue muy estudioso del arte dramático

En una oportunidad, en los ochentas yo llevé a Jorge Acuña y a Ricardo Blume, a ver la ‘Maqtada de Cáceres’ en un campo en Huachipa, que es una obra de teatro que representa un pueblo de Jauja. No eran actores profesionales. Es el pueblo que viene a Lima a representar la guerra con Chile donde estaban las Rabonas. Estábamos Jorge Acuña, Ricardo Blume y yo. Ellos apuntaron con una delicadeza todos los datos y toda la obra que estábamos viendo. Entonces, en una escena los actores iban a cruzar un río, y arrojaron un plástico para simular el río y lo cruzaron. Terminó la obra y Blume me dijo: “ni el mejor teatro griego hace esto”. Y Jorge se agarró el pantalón y dijo: “mi pantalón sigue mojado; yo también quería cruzar el río.

¿Qué más decía Ricardo Blume de Jorge Acuña?

Que era en potencia un actor inacabable. ¿te habrá contado alguna vez cómo es que descubre el arte? Y nadie cree. Y es cierto; a mí me lo juró.

Me dijo: “Yo tenía 5 o 6 años y escuché una voz como si me llamaran. Abrí la puerta de mi casa en la selva y vi un zapato puntiagudo y además grande, inmenso el zapato. Y seguí buscando el cuerpo, y era un señor que estaba apoyado en la acera de enfrente, con una bocina en la mano, apoyado en los techos; era un gigante. Y le dije, ¿quién es usted, señor? Y me dijo: -yo soy el que anuncio la llegada de los circos a tu pueblo-. Y ahí nació todo”.

¿Qué ha pasado con los gobernantes en los últimos años que han ido menoscabando el aparato público?

Yo creo que esto es una mafia. No es que creo. Existe la mafia, sinceramente. A veces tenemos miedo, vergüenza, prejuicios, y no queremos hablar las cosas con su nombre propio. Yo no sé, que me critiquen, pero tú no puedes aceptar a un japonés como Fujimori, que no solamente hizo contrabando con drogas, y ha esterilizado, no sé si la palabra es correcta, a más de 400.000 mujeres andinas para que no puedan tener hijos. Todas son andinas, de Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, y Cerro de Pasco. Eso es un crimen. Pero lo veías cargando al Señor de los Milagros. Entonces, yo pregunté a mucha gente humilde, ¿por qué han votado por Fujimori? Es el famoso asistencialismo. Nos llevaba zapatos, nos llevaba pan, me decían.

Tu pregunta me sirve para decir que nos falta identidad. Por ejemplo, el poema de Vallejo dice: “¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe?” Y nadie espera lo que no se nos debe. Hasta cuándo estaremos esperando. Lo que quería decir Vallejo, era: hasta cuándo vamos a esperar esta situación. Y en qué momento estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre.

Tampoco hay mal que dure mil años

Ahora, hay un fenómeno importantísimo que yo lo he aprendido en los viajes y lo he aprendido de los campesinos cuando salíamos muy de niños y a cualquier edad al campo. Me parece un sueño cuando nos decían: “Niño, a este animalito no hay que matarlo”. ¿Por qué? le decíamos: “Porque se llama, zara-pojochi”. Zara es maíz y pojochi con su canto hace madurar el maíz. Por eso teníamos maíz.

¿Es todo un ecosistema?

Hay un diálogo con la naturaleza. Hay fiestas al agua, a la Luna, al Sol. Hay fiestas. En Huancayo, parte del Huaylas es la cosecha de la papa. Don Zenobio Dagha Sapaico, que ha dejado más de 500 composiciones, tiene un huayno… que mucha gente me dice: “Me encanta ese huayno que se llama Yo soy huancaíno”.

Eres barranquino de corazón. ¿Qué opinión te merece el barrio de Barranco?

Lindo. Ha sido inundado, ahora sí lastimosamente por un turismo equivocado, pero es hermoso.

En los últimos años ha tenido mala suerte con sus alcaldes

Eso parece que es un fenómeno. No se puede caminar, todas las calles han sido levantadas, cambiadas.

Se supone que se tiene que ejecutar las obras

Es para robar pues. Yo facturo el presupuesto para arreglar estas veredas, las triplico y listo.

Nuevamente te acaban de condecorar en la Asociación de Clubes Departamentales. Cuéntanos eso

La Asociación de Clubes Departamentales en Lima ha clasificado a las regiones. Cada departamento ha presentado a la persona que dignamente representa. A mí me ha presentado Huancavelica, pero además de ser representante de los escritores huancavelicanos, me acaban de dar un diploma de personaje ilustre de Huancavelica. Yo soy, como te digo, de Pampas de Tayacaja.

Tienes varias publicaciones. Has escrito prosas, narrativa, poesía, has hecho una especie de ensayo sobre el análisis de algunos exponentes andinos. Actualmente, a tus 82 años ¿hay un nuevo proyecto?

Sigo escribiendo.

¿Qué estás escribiendo?

Justamente, estoy escribiendo una conversación de… Hay un homenaje a unas aves, donde participan los árboles, las flores, los picaflores, los ríos. Y es un homenaje en el cual están esperando la llegada de la pachamanca. Es una pachamanca viajera que está recorriendo todo el Perú para ir al homenaje. Y por los lugares que pasa, cada pueblo le entrega el plato típico.

Y es el homenaje también al maíz. Entonces, es la participación de un entendimiento de la naturaleza, del ser humano y la afirmación. Porque, en algún momento, estos árboles gigantes y abusivos quisieron abusar de los pajaritos y se convirtieron en nada, se convirtieron en musgo en el suelo. Y cuando reaccionaron luego de lo que habían cometido, ahora son ellos los que han invitado a todos a la fiesta.

¿Cuál sería el género del texto?

Una novela ficción. Pero, además estoy terminando la vida de Amanda Portales.

Mejor dicho, ya está terminado el libro. Yo le puse a ella ‘La Novia del Perú’.

Tú eres un hombre de pluma literaria y periodística ¿Qué le sugerirías a las nuevas generaciones de periodistas?

Conocer, sinceramente. Con todo respeto y cariño conocer al Perú. Amar al Perú. Profundizar, estudiar sus mitos y sus leyendas. A José María Arguedas, en una oportunidad le dieron un premio ‘Garcilaso de la Vega’, y el discurso se llamó: “Yo no soy un aculturado”. En técnica nos puede ganar Europa, o Estados Unidos. Y eso es momentáneamente, pero en cultura, decía Arguedas, tenemos para regalar. Por ejemplo, el departamento de Puno tiene más de 250 danzas. Y cada danza significa algo, representa algo, ¡dice algo!

¿Entonces que nos falta?

Estamos hablando de Perú y todo lo que es el Perú es un entendimiento. Si rescatamos eso y si tenemos, no solamente la entrega, la militancia y la responsabilidad de querer a este país, cambia todo, pero estamos ajenos. Parece que no viviéramos en el Perú.

Literatura

Alex J. Chang: “Es una proeza hacer literatura en nuestros países latinoamericanos”

Entrevista al escritor y promotor cultural Alex J. Chang.

En el desafío de crear literatura en tiempos de inteligencia artificial destacamos el esfuerzo de los escritores que, desde diversas plataformas digitales, difunden la literatura viva del país. Tal vez para muchos es una batalla perdida y el futuro de los escritores sea volverse lenguaje binario creado por las corporaciones capitalistas; mientras tanto, destaquemos el trabajo de los escritores peruanos. Conversamos con Alex J. Chang, un destacado escritor y promotor cultural.

Escribes y tienes un programa cultural virtual, cuéntanos, ¿cuáles son los problemas más visibles para construir tu arte en el Perú?

Son muchos problemas que impiden construir una obra de arte; casi todo está en contra del quehacer artístico en Latinoamérica. El más obvio de todos es la cuestión económica: ¿cómo financiar la obra artística? Muchas veces toca sacar de tus ahorros, pedir prestado, endeudarse o simplemente olvidarse de crear tal obra por falta de recursos. Bueno, eso es, por un lado. Por otro, debemos tener en cuenta que después de invertir con nuestros bolsillos, muchas veces no hay retorno de lo invertido en nuestro trabajo artístico porque el mercado, este mercado toma poca importancia a los productos artísticos/culturales a menos que seas muy mediático. En pocas palabras: es una proeza hacer arte, sobre todo arte literario, en nuestros países latinoamericanos.

Se habla mucho de la democratización de la cultura en los medios digitales, ¿qué beneficios y problemas encuentras usando estos espacios?

Tiene sus ventajas y desventajas, como todo en la vida. Por un lado, permite dar visibilidad a quienes no tengan acceso a los medios tradicionales como la televisión, radio o prensa escrita. Sin embargo, no todos llegan a tener el éxito masivo, ni mucho menos se hacen más conocidos como artistas, por la alta competencia que existe hoy en día en los medios digitales. No es tan sencillo como parece. Muchas veces estas plataformas le dan mayor cabida al contenido banal, al morbo, al relleno, que, para muchos usuarios sirven como entretenimiento efímero y vacío. El reto consiste en ser creativos e impactar a nuestra potencial audiencia sobre nuestros contenidos artísticos/culturales. Yo, por ejemplo, siempre estoy intentando renovarme en mi programa virtual Cruzada Cultural, pero a veces siento que es difícil competir con un sistema que promueve lo fútil.

Acabas de publicar la segunda edición de tu primera novela La mujer de los tacones de oro y un libro de cuentos para niños. ¿Te gustaría contarnos más sobre tus libros?

El primer libro, La mujer de los tacones rojos, se trata sobre una agente encubierta, que, gracias a la magia de sus tacones rojos, recupera su salud y se libra de sus enfermedades y de sus múltiples discapacidades, para luchar contra varias organizaciones criminales que azotan el país. Sí, como verán es la clásica novela policial con su toque mágico, surrealista, y, sobre todo, humano, 100% humanístico como César Vallejo.

El segundo libro, Las aventuras de Tobi y Pompón, es un cuento largo para niños que trata sobre un perro de raza Beagle llamado Tobi que aburrido de su hogar y de su familia escapa para vivir esos miles de aventuras en todo el país, pero termina perdiéndose y sin saber cómo regresar a casa. Están a la venta directamente conmigo y también disponibles en la tienda virtual de la editorial Ameleer.pe.

Vargas Llosa es una figura ineludible para la literatura peruana, ¿qué otros autores peruanos recomiendas leer?

Hay muchos autores peruanos dignos de ser considerados. El primero que viene a mi mente es Miguel Gutiérrez, un novelista en plenitud, innovador y apasionado por la buena literatura, siempre en busca de escribir la gran novela de su vida. Luego pienso en el maestro Cronwell Jara, un genio del cuento, la novela y la poesía, además de un profesor y tallerista sabio en el arte literario. También destaco a Edgardo Rivera Martínez, cuya monumental País de Jauja puede situarse junto a La violencia del tiempo y Conversación en La Catedral, gracias a su calidez, musicalidad y su prosa poética inconfundible. Entre los relatos que releo con frecuencia están El ángel de Occongate de Rivera Martínez, Agnus Dei de Cronwell Jara, entre otros.

Literatura

Euler Julca: “Hay una sensibilidad especial en la gente de mi tierra, un vínculo con la naturaleza que no se ha perdido del todo”

Una conversación con el poeta Julca.

Por Julio Barco

La poesía peruana se renueva: una voz poética cae a la tierra fértil de la hoja y empieza la metamorfosis. En ese sentido, la poesía vive como una sabia subterránea, viajando de mente en mente; quiebra el espacio-tiempo y florece. De Chocano a Vallejo, de Vallejo a Verástegui y seguimos. Hoy vamos a conocer a Euler Julca Sánchez, joven poeta de Chachapoyas, que se inicia el mar literario con Balsamario poético (Ed. Higuerilla, 2025).

1. Al leerte, siento un trabajo de métrica, sin embargo, a nivel de fondo, ¿qué temas abordas en tu primer libro?

Como bien ha observado, maestro Barco, el tiempo está marcadamente presente: no como una línea cronológica austera o rígida, sino como un zumo emocional, una bruma que amalgama afectos, recuerdos, ausencias. Por lo que, la memoria, que fija en sus esquemas lo que se vive y lo que se sueña, se forja como materia prima del poemario. Así, en los poemas, quizás, está latente los intentos de atar lo fugaz, de salvar alguna cuestión de la corriente etérea del tiempo. Además, la naturaleza –esa gran musa sacra con la que convivo, combato, amo…– destila de su alambique el símbolo, el personaje, el espacio: árboles, pájaros, cielos chachapoyanos, lluvias, están presentes no solo como contenido, sino como la esencia viva del discurso poético.

2. Eres de Chachapoyas, una parte del Perú poco explorada a nivel literario. Me gustaría que nos des una idea de los valores que encuentras en tu comunidad y que sientes que se deben conocer a nivel internacional.

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, la fidelísima ciudad, tiene una riqueza espiritual y cultural que merece mayor visibilidad. Hay una sensibilidad especial en la gente de mi tierra, un vínculo con la naturaleza que no se ha perdido del todo. Aquí, el tiempo tiene otro ritmo, y esa lentitud nos permite escuchar, observar y recordar con mayor profundidad.El valor de la palabra, por ejemplo, es algo que permanece en las familias, en los cuentos o tradiciones orales, en las conversaciones largas. Cabe mencionar, que hay un autor nacido en Levanto, pueblo aledaño a Chachapoyas, el sacerdote y cronista Blas Valera, referido en los Comentarios reales, que es muy referido en las escuelas con el fin de motivar la escritura de los jóvenes.

4. Me interesa conocer cuáles son los desafíos para desarrollarse, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que encuentras para desarrollarte como escritor en tu localidad?

Como he escuchado mencionar a usted en algunas ocasiones, concuerdo con que uno de los desafíos principales es la falta de oportunidades de espacios de crítica o difusión, más si se da en zonas de provincia, o la falta de circuitos literarios activos, de editoriales locales, de librerías independientes. Eso puede generar una sensación de aislamiento, como si lo que se escribe aquí no poseyera eco. No obstante, ese mismo contexto puede volverse una ventaja. Hay más libertad creativa, menos presiones del mercado o de las modas. Asimismo, escribir desde mi pueblo chachapoyano o más específicamente desde mi pueblo natal o desde las tierras donde laboro como profesor, desde estos valles o cumbres que rodean lo inasible del sentimiento que me alberga y que muchas veces no logro concebir lingüística o literariamente porque es ahí, entre otros escenarios de esta realidad, donde radica la sustancia poética, me permite tener una voz más auténtica.

5. Todo primer libro de un poeta refleja la deuda con sus lecturas. En tus lecturas intuyo que hay mucho del modernismo de Rubén Darío, de la poesía clásica de José Martí y los poetas españoles. Cuéntanos, ¿qué autores son importantes para tu primera producción’

Sí, Rubén Darío ha sido una figura fundamental: su musicalidad, su sentido del símbolo, su capacidad para renovar. De la poesía española, me conmueve la claridad de Antonio Machado, la hondura de Miguel Hernández, la complejidad barroca de Quevedo y Góngora, e incluso lo trascendente de Garcilaso de la Vega. Entre los peruanos, hay una influencia ineludible de César Vallejo, por Valdelomar y Manuel Gonzáles Prada.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo