Actualidad

Limonosos / DE LA MAR Y LA MESA

1.

José Cárpena, el almirante de La Mar, muestra su barra fría con los pescados del día en sus bufetes abrigados de hielo. Es un lunes al mediodía y arde la pista, la acera, los trazos de la memoria de ese Miraflores manso que fue en el ojo de Julio Ramón Ribeyro, tierra de ranchos y corralones otrora, pegados al rumor ocre de los acantilados, siempre.

Cárpena lo explica todo, las corrientes marinas, las especies de peña, la humedad que trepa desde las escarpas de los barrancos. Y tiene razón, el restaurante es pleno y descansado que dan ganas de discurrir sobre la cocina criolla de mar, de aquellos platos que llevan firma por innovadores, de la carta que se redacta todos los días de acuerdo a la generosidad del océano y que Cárpena explica, para no estar encadenados a ninguna especie y poder dejar descansar algunas en peligro de extinción.

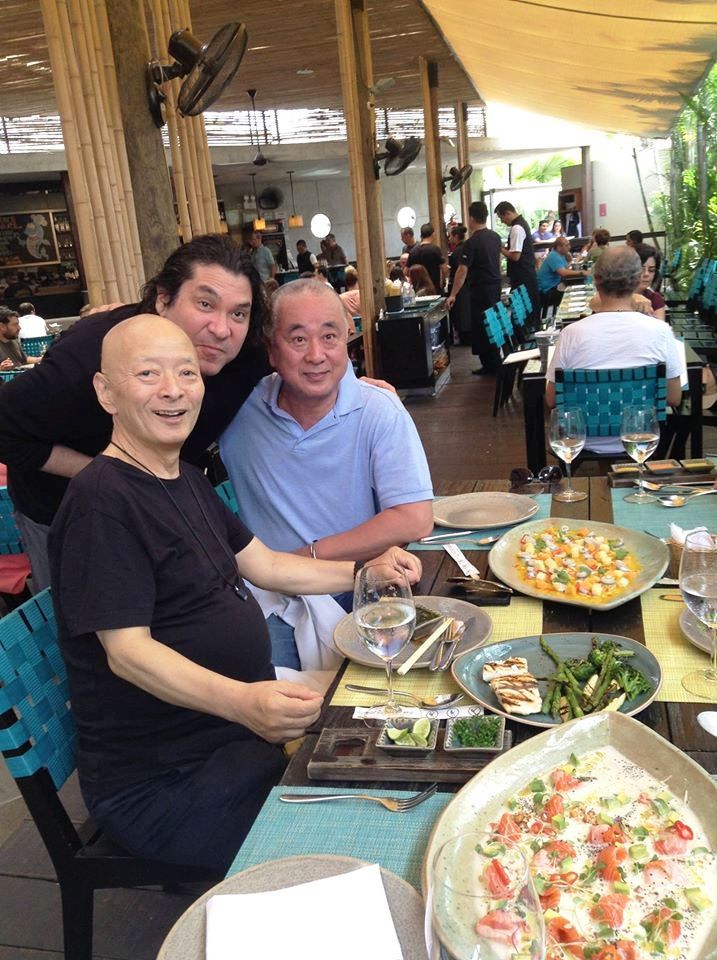

Siempre almuerzo con poetas. Ahí estamos entonces deslumbrados ante el festín inminente. En México dicen como agua para chocolate y en Lima, se nos hace agua la boca. El paladar del limeño es complejo, luego del reposo exige sabores extremos, picantes, limonosos. Después, cierto, el dulzor. Somos una sociedad limonosa, de cítricas pulpas, de ácidas fibras, de agrias sustancias. Luego el picante. De las cinco raíces de ajíes que el Perú aportó a la cacerola universal, me quedo con el rocoto pero ese es mi problema. Así se explica de esa cocina criolla costeña del Perú que suple el fuego con esa dupla limón-ají. Los poetas sabemos que el ardor aconseja un lecho consistente para la diablura. Ese tálamo –litera del gozo manducante— lo asienta el dúo limón-ají. Sobre él, las carnes, de toda laya, tersas, bruñidas o arrebujadas. Digo, de lenguados o pulpos, mejor los dos. Digo, de pejerreyes o cangrejos.

Desde el mediodía la oferta de La Mar se hace excepcional. Previo paseo por la galería de pescados y mariscos que serán homenajeados en la jornada, uno descubre que cada pieza de los frutos marinos tiene ancestro, trapío y genealogía. Esta vez tuvimos la suerte que solo para el episodio limonoso de saque, es decir, para el estadío del supremo Cebiche, el divino nos había previsto de un Jurel pescado en Ancón, de una Cabrilla extraída en Huarmey y de un Lenguado allende las playas de Lambayeque. No pregunté cómo llegaron a La Mar esta vez. Ya estaban ahí, en nuestra mesa, frescos como pétalos de cerezos acariciados por la garúa de los limones, trozos de frescores y humedades, brillantes de espontáneos, lozanos de provocantes. Y no era todo, venía el segundo tratado, el de los Tiraditos. Entonces apareció la Trucha cual emperadora de los lagos andinos y se aceptó el de Pejerreyes de Ancón en ají amarillo más un Tiradito de Langosta coqueta, amén del de Cangrejo en salsa de chupe limeño para rematar con el Tiradito de Conchas de Abanico que parecía un convento de gemidos ad portas al cielo.

2.

El experto Ignacio Medina advertía la otra vez que en los dominios de la alta cocina no siempre lo que se anunciaba en la carta concordaba con lo que aparecía en la mesa. En La Mar creo que hay un efecto al revés. La carta en algunos casos, más que norma oficial, es bosquejo de la imaginación y pretexto de lo imposible. Ya el piloto José Cárpena nos había advertido que ese día se seguiría respetando la filosofía de la casa, es decir, que los periodos de vedas eran sagrados y para no tener productos en la carta que estaban en impedimento o que no estaban en su mejor momento o que simplemente el mar no proveía ese vez, la carta de La Mar era, como diría el recordado maestro Umberto Eco, una ‘Opera aperta’, es decir, una inacabable edificación de un bitácora en perpetua construcción.

Me voy a detener en los cebiches. Alguna vez lo he dicho, que el cebiche es el potaje más complicado de la gastronomía peruana por su sencillez. Y es complejo porque no se cuece –aunque tiene fuego interior–, sé macera, de gozo rotundo. Es entonces tálamo de carnes marinas crudas, blandeadas y empapadas. Y es bandeja de memoria por su fórmula: ácida, picante y dulce. Tiene aroma a sahumerio y esencia a bálsamo. Por ello, es plato del instante, su tiempo es atemporal y solo es de momento eterno.

Con el dómine Gastón Acurio –propietario de La Mar– hemos coincidido que la cocina peruana se fundó en la tierra pero advertíamos que el Cebiche era plato de a bordo. Por eso cuando se lo devora uno siente que no está en transatlántico o yate sino más bien en balsa, barco o chalana. El cebiche es plato de jornada pesquera con cimiento entrañable con el mar. A babor es de pescados de filetes blancos y a estribor de mariscos virulentos de pulpas jurásicas. Comer así un cebiche en estado de gracia, es capítulo de bitácora arraigada. Asociado al limón purificador y cebollas lacrimógenas, produce orgasmos paulatinos. Armonizado con cerveza fría o vino blanco cuasi helado, desencadena en la caverna del paladar una orgía de musas y cancamusas sanas. Sé come de día, democráticamente. Lo prefiero por la noche luego de la lidia amorosa. Insisto, ese es mi problema.

En La Mar manejan el concepto de la cocina proactiva de nuevos paradigmas gerenciales. Entonces surgen las diferencias de juicios en la mesa, como cuando con Juan José Vega o Raúl Vargas o Hugo Neira tratábamos el tema de los orígenes del potaje. El Cebiche es peruano por antigüedad, lo he dicho respecto a otras nacionalidades. Seguro que los comían en Caral por su cercanía al mar. Y están registrados en los huacos moches y de la collera del señor de Sipán, cómo se producían sus alimentos, o sembraban, o cazaban y cómo se comía en el norte del Perú en el origen de los tiempos. Las carnes y tubérculos se hacían al abrigo de las huatias o pachamanca, al vapor, los hervían o los maceraban.

De otro pasaje doy cuenta. De esa vez en el Brujas de Cachiche con César Alcorta, Walter Alva y Fernando Cabieses, culminamos un safari gastronómicos en los pagos del Señor de Sipán. Y cierto, dimos cuenta de un Cebiche de lenguado con ají limo macerado en jugo de tumbo. El tumbo, pariente de las granadillas de Lambayeque, es planta mágica e hizo de limón antes del limón, para aquel cebiche original y añoso de glorias. Y aquí está la diferencia, cuando en La Mar, por ejemplo, nos ofrecen ese Cebiche de cabrilla pescada en Huarmey horas antes, todos los tratados de cocina habría que escribirlos otras vez. Los trozos tienen el brillo diamantado de un objeto fragmentado de piedra preciosa. Filete insolente por tierno, inédito por frío, sereno por tajante. Y las cebollas, una celebración, y los ajíes, un agasajo de ternezas para la embocadura del arrebato. Luego la cerveza y toda la poesía.

3.

En La Mar no solo de Cebiches vive el hombre. Hay un corte teatral con sus respectivos avisos y se ingresa a la estación de los Chicharrones. Es injusto no tenerlos a mi lado, queridos lectores, pero esta vez la casa nos obsequió con el frito de carnes empanadas y que la gente de la mar llama chicharrón. Así aparece el Chicharrón de pez diablo, cierto, especie marinera de carnes blancas que por su facha, cual catálogo del mismo averno, hizo que la feligresía limeña lo excomulgue y no lo consuma ni con Biblia en mano. Es verdad, el cielo es magnífico pero por favor, déjenme a mí con las costas del infierno. Hay ardor y luego, la penitencia. Sigo, e inmediatamente aparece el Chicharrón de calamar, un clásico del carretillismo posmoderno. De aros olímpicos, de cadenas del gusto mayor, de argollas de embocadura sublime.

Finalmente la variante es más que compleja para definir. Una fuente de Chicharrón de hueveras. ¿Hueveras? Sí, el caviar del pobre. Enteras desde las profundidades del pez excesivo, nutridas en hierro que previene la anemia y, compactada del Complejo B que cura definitivamente el mal ojo y el calambre de nervios. Todos los chicharrones, debo advertir, han llegado en el instante preciso del divorcio con el aceite de la paila, a temperatura correcta que le otorga la sinfonía dúctil de los procesos crujientes. Plato con penacho de cebollas y culantros tiernos, más que con langa maliciosa de las gotas de limón y mejor que con efecto escénico que el chorro virginal del óleo del olivo.

Este es el eterno instante culminante de las brasas. En La Mar existe parrilla de reglamento con carbones bienhechores y así aparece el Pulpo entero a la Brasa que se sirve con aquelarre de papitas amarillas, machaquelas con alcaparras, ajo entre los tomatitos y rocoto manifiesto. Viene en fuente magnánima y sin prólogo. Uno no se repone todavía y surge la Chita a la brasa. Chita, sí señor, dícese de la pieza náutica de boato y suntuosidad sencilla. La he probado “A la sal” donde mi tutor Humberto Sato y no me arrepiento. Pero la que está frente a mi mirada libidinosa es otra experiencia. Está soberbia de tersuras y sus lomos blancos es un luau entre su cápsula abigarrada de su estructura. Y estaba tratando de descifrar el enigma de los perpetuos cuando la mesa se ilumino finalmente de estrellas. Había llegado la Langosta a la brasa con salsa de ají amarillo. Aquello fue el lampo, que ha decir de Petronio, sí, el poeta de Nerón, resulto el estruendo callado de los sabores esplendorosos.

4.

Diré que no todo en La Mar es perfecto. Hay veces en que la más estricta planificación fracasa. Recuérdese que son profesionales pero que antes son creadores pertinaces. Eso sí, sobra la generosidad solventada en sus controles de calidad. Gastón Acurio le contaba la otra vez a Pedrito Suárez-Vertiz, que su cadena de restaurantes tenía de competencia empresarial pero también de sensibilidad e inspiración: “Si bien la inspiración se puede entrenar y desarrollar, creo que debe existir una facultada natural como una música que retumbe en tu cuerpo y con la cual se nace”, decía.

He dejado para otro capítulo la impresión que me dejó el probar el apartado Del horno de Leña. Sí, horno de barro como en mi tierra, con leña de guarango y extinguidor. Allí se prepara la Parihuela de cangrejo, el Chupín de tramboyo y el Sudado de pejesapo. Como verán, esa gesta merece reposo y reflexión. Asistimos, quién lo duda, a un festín exuberante, una orgía de frutos de mar, una tragantona de cebiches, chupes, escabeches, arroces y hasta muchames y paellas.

Cierto, los que escribimos sobre gastronomía, dirán que en son pocos pero son. Es que ante la magnitud de la olla nacional deberían sumar más y más. Es terreno ignoto. Es parte del alma peruana sin descubrir. Por ejemplo, la teoría del puñado, la diferencias de fuegos, la esencia del aderezo, la magnitud del ají del Perú, la fiesta de los cítricos. Un aporte de un escritor peruano poco conocido, Ricardo Alcalde Mongrut, “Compadre Guisao”, que fue cronista de firma y estilo, y que quien sería el primero en administrar la noción de que entre la tierra y el mar no hay brecha ni acantilado sino continuidad, proceso, profundidad. Curioso, el único libro de Alcade Mongrut se llamó De la mar y la mesa.

Finalmente diré que para una cocina peruana tan profusa y generosa la literatura es escasa. Igual que un cebiche sin cerveza helada o un escabeche sin vino blanco frío. Escribir de cocina no es solo redactar con esmero de recetas. El reto es hallar las historias que guardan cada plato que es más que una suerte de práctica suprema en la elaboración del concepto. Perdón por el tono personal pero siempre voy repitiendo que escribir es como tocar jazz pero es mejor cuando uno supone que se está cocinando. Y mi aserto se colige en que no hay solución de continuidad con la breve pero rotunda tradición de escritores cocineristas que nos preceden, de Juan de Arona a Adán Felipe Mejía “El Corregidor”, de Manuel Ascencio Segura a Isabel Álvarez, de Ricardo Palma a Gastón Acurio.

Actualidad

Fallece Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre

A la edad de 71 años, un paro cardiaco se llevó a uno de los personajes más recordados del cuadrilátero.

Salto a la eternidad. En tiempos donde no existía la internet y las redes sociales, la diversión de millones de niños en todo el mundo era imaginarse por unos instantes como aquella musculosa figura de lucha libre que realizaba espectaculares volteretas por el aire para luego caer sobre el oponente. El lugar elegido usualmente eran las camas de nuestros padres o el sofá de la sala. Cómo no olvidar que en ocasiones recibíamos una reprimenda o en el peor de los casos terminábamos con algún moretón o un corte en la frente, pero éramos felices.

Evidentemente los tiempos cambian y otras son las maneras de entretenerse de los niños, dando paso a largas horas al frente de una consola o un celular, pero qué buenas tardes pasamos muchos emulando a aquellos ‘gladiadores’ del ring. Uno de los responsables de nuestros golpes y moretones fue sin lugar a dudas Hulk Hogan, ese inmenso hombre rubio de más de dos metros de altura que semana a semana terminaba venciendo a sus rivales de turno a base de llaves, ganchos, patadas, mientras los asistentes gritaban extasiados cada pirueta mortal.

Lamentablemente, aquel héroe de nuestra infancia acaba de fallecer esta madrugada en su residencia de Clearwater – Florida (Estados Unidos) a la edad de 71 años, a consecuencia de un paro cardiaco.

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ Sports, los servicios de emergencia acudieron a su domicilio, trasladándolo posteriormente en una camilla hacia un hospital, pero no consiguieron reanimarlo.

Terry Gene Bollea, nació un 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, se convirtió rápidamente en una estrella de nivel mundial debido a su gran carisma, su imponente físico y su cabellera rubia, convirtiendo la entonces WWF (WWE) en un espectáculo que veía millones de personas alrededor del orbe.

En su exitosa trayectoria, Hogan conquistó 12 campeonatos mundiales, ganó dos veces el Royal Rumble y protagonizó combates históricos como el de WrestleMania III frente a André the Giant, que reunió a más de 93 mil espectadores. Su legado perdura como uno de los más influyentes en la historia de la lucha libre profesional.

En 2005 fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE.

Actualidad

En Cusco: madre adolescente habría abandonado a su bebé por irse a grabar tiktoks

Gran conmoción causó en el ‘ombligo del mundo’ tras revelarse que una adolescente había dejado a su suerte a su bebé de seis meses en un basural.

Extraña y confusa fue la sorpresa al percatarse de una bebé de seis meses de nacida, abandonada sobre un basural en la Asociación Provivienda Santa Teresa, en el distrito de San Sebastián, Cusco, pues todos se preguntaban quién había sido la desalmada persona que dejara a su suerte a una indefensa criatura. El hallazgo ocurrió la noche del jueves gracias al accionar de un vecino que, al escuchar su llanto, se acercó́ al lugar y dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú(PNP).

Minutos después, personal policial llegó al lugar y rescató a la menor, que se encontraba envuelta en una manta multicolor del tipo lliklla. Los efectivos la trasladaron de urgencia a la Comisaria de Familia, donde fue atendida de inmediato.

Cuatro días después del hallazgo, ayer por la tarde una adolescente de 14 años aseguró ser la madre del infante encontrado en un basural. Al ser consultada por las autoridades, esta habría mencionado que dejó a la bebé mientras atendía asuntos personales.

Es así que los investigadores determinaron que una de las causas por las que esta menor abandonó a su hija es porque tenía que grabar contenido para sus redes sociales (TikTok).

Esta versión es investigada por la PNP, que se halla realizando las pericias psicológicas y físicas a la adolescente de 14 años, a fin de proseguir con las acciones de ley por el abandono de su bebé.

“Estamos haciendo las diligencias que corresponden con la Comisaría de La Familia y con la Fiscalía, nosotros encontramos a la bebé en un montículo de basura. Los familiares de la bebé sentaron una denuncia por desaparición y ahora la están reclamando”, citó el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco.

Se supo que la pequeña de seis meses se halla internada en el centro de ayuda Amantani. De momento su situación no ha sido determinada, ya que no podría ser devuelta a su madre por temor a que vuelva a ser abandonada o expuesta.

Actualidad

Faenón en Cenares

Cenares entrega más de S/12 millones en contratos a dedo tras reuniones con proveedores.

Bajo la gestión de Juan Carlos Castillo, el organismo del Minsa habría vulnerado la ley de contrataciones del Estado fraccionando compras millonarias y favoreciendo a empresas sin licitación ni competencia.

Según información del Diario Uno, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), adscrito al Ministerio de Salud, se encuentra en el centro de una grave denuncia. Desde mayo de 2024, tras la llegada de Juan Carlos Martín Castillo Díaz como director ejecutivo, la entidad ha adjudicado más de 12 millones de soles mediante contrataciones directas, eludiendo los procesos públicos que exige la ley.

Eludir la ley: la nueva rutina en Cenares

Según la normativa vigente, toda compra pública que supere las 9 UIT (equivalentes a S/46,350 en 2024) debe someterse a concurso o licitación. Pero en lugar de cumplir con este procedimiento, la actual gestión habría optado por fraccionar adquisiciones para evadir los filtros legales y permitir adjudicaciones sin competencia.

Lo que debería ser una medida excepcional —la contratación directa por emergencia— se ha convertido en la práctica común bajo la administración de Castillo. Las contrataciones se repiten, los montos crecen y los proveedores se repiten.

Atop Express: contratos millonarios reciclados

Uno de los casos más cuestionables es el de Atop Express SAC, empresa dedicada a la distribución de vacunas y sueros. Solo entre 2024 y 2025, recibió más de S/3.9 millones en contratos sin licitación. Para justificar estas adjudicaciones, se reactivaron adendas sobre convenios vencidos desde 2022.

La supuesta urgencia para contratar sus servicios no justifica la falta de previsión ni la omisión de procesos públicos que podrían haber garantizado mejores precios y condiciones para el Estado.

Hanay SRL: reunión privada, contrato asegurado

El caso más escandaloso involucra a Hanay SRL, contratada por más de S/12 millones para almacenar vacunas. Esta adjudicación directa fue precedida por una reunión entre su gerente general, Francisco Torres Espinoza, y el director de Cenares, Juan Carlos Castillo, el 3 de febrero de 2025.

Menos de un mes después, mediante la resolución directoral 165-2025, la empresa fue declarada ganadora sin concurso público. La secuencia de hechos sugiere coordinación previa y posible direccionamiento del proceso.

Fraccionar para favorecer

El patrón se repite: fraccionamiento deliberado de compras, uso abusivo de la contratación directa y concentración de contratos en manos de un grupo reducido de empresas cercanas a la gestión actual. Esta estrategia, prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado, evita la transparencia y limita la fiscalización.

Falsas urgencias, verdadero perjuicio

La administración justifica sus decisiones en una supuesta urgencia por asegurar servicios de salud. Sin embargo, tareas como el almacenamiento y distribución de vacunas son previsibles y requieren planificación, no medidas de emergencia improvisadas.

Este uso arbitrario de la urgencia permite esquivar controles clave y termina beneficiando a proveedores previamente contactados, en detrimento del interés público y de una gestión eficiente de los recursos estatales.

EL DATO:

Francisco Torres Espinoza, gerente general de Hanay SRL, se reunió con el director de Cenares el 3 de febrero de 2025. Solo 21 días después, la institución le adjudicó directamente un contrato por más de S/12 millones, sin proceso público ni competencia.

Actualidad

Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor

Reunión genera fuertes cuestinamientos contra directora de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La participación de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú, en una reunión en Condorcanqui – Amazonas junto a Rosemary Pioc Tenazoa, presidente del Consejo de mujeres Awajún y Raúl Shimpukat Tuyas —destituido en el 2025 por presunto hostigamiento sexual a una menor de 12 años cuando era director de una IE, ha generado serios cuestionamientos.

El pasado 8 de julio de 2025, en el distrito de Nieva (Condorcanqui, Amazonas), se llevó a cabo una jornada de trabajo interinstitucional que reunió a diversas entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú y representantes de SAIPE, SERNANP, Waisam (vicepresidente) Matut Impi Ismiño del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), el Ministerio de Cultura, el Plan Binacional Perú- Ecuador y organizaciones de representación indígena, como el Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, liderado por la profesora Rosemary Pioc Tenazoa.

La reunión se llevó a cabo en la Maloca de la asociación, en la reunión estuvo presente el docente Raúl Shimpukat Tuyas, quien cuenta con una sanción administrativa de destitución vigente dispuesta por la UGEL Condorcanqui, mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03462-2024-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, emitida el 21 de octubre de 2024.

Dicha resolución, notificada al docente el 21 de enero de 2025 mediante Cédula de Notificación N.º 0250-2024, establece en su primer artículo:

“Sancionar al administrado Raúl Shimpukat Tuyas, docente nombrado en la IEP N.º 16311-Comunidad de Bajo Pupuntas y designado como director de la IEP N.º 16304 – Ideal, del distrito de Nieva, por presuntos actos de hostigamiento sexual en agravio de una menor de 12 años, con la medida de destitución del servicio de la función docente”.

Según refiere una fuente en la Ugel Condorcanqui. Tras recibir la notificación, el docente no interpuso recurso impugnatorio contra la decisión administrativa. Y meses después la entidad hizo el registro en el Registro Nacional De Sanciones Contra Servidores Civiles en abril del 2025.

Investigación penal en curso

Además de la sanción administrativa, el Ministerio Público —a través de la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui— mantiene abierta la Carpeta Fiscal N.º 300-2024, desde el 8 de julio de 2024, por la presunta comisión del delito de acoso sexual en agravio de una menor de edad en el año 2019. Esta investigación preliminar, actualmente se encuentra a cargo del Fiscal Ayala Flores Américo desde mayo del 2025 y estaría relacionada con hechos durante la permanencia del docente en la Institución Educativa Primaria N.º 17090, del Centro Nativo Bajo Canampa, también en el distrito de Nieva. A pesar del tiempo transcurrido, preocupa que, hasta la fecha, la investigación penal aún se mantenga en etapa preliminar.

Reacciones y cuestionamientos

Durante el evento realizado el 9 de julio, se observó al docente Raúl Shimpukat Tuyas, docente sancionado y actual presidente del Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva, participando activamente y bailando una danza tradicional junto a la profesora Rosemary Pioc quien se encuentra actualmente afiliada al partido político Primero la gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Tenazoa quien ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de más de 500 casos de violencia sexual en Condorcanqui-Amazonas durante el 2024, exigiendo respuestas firmes y ejemplares por parte del Estado.

Es además, quien cuenta con el antecedente de una sanción por abandono de cargo, impuesta mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03615-2023-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, de fecha 21 de diciembre de 2023, por: “abandonar cargo injustificadamente al no presentarse en su centro de trabajo desde el día 08 al 11 de agosto del 2013” en la IE N.º 16302 – Achoaga – Condorcanqui (Amazonas) durante el año 2023. Según refiere una fuente consultada en la Ugel Condorcanqui, la sanción quedó firme al no haber sido impugnada administrativamente dentro del plazo legal.

La escena resulta particularmente preocupante. ¿Dónde estaban los filtros institucionales? ¿Quién autorizó su participación? ¿Quién optó por mirar a otro lado? La presencia de los docentes Raúl Shimpukat Tuyas y Rosemary Pioc Tenazoa en actividades oficiales organizadas por UNESCO – Perú podría interpretarse como una forma de validación social, a pesar de los antecedentes que pesan sobre ambos.

Según fuentes locales, el encuentro se realizó en la maloca del Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, ubicada en un terreno que pertenecería a la familia de Rosemary Pioc Tenazoa. Esta situación plantea serias dudas sobre la neutralidad del espacio y las verdaderas intenciones detrás de su uso. ¿Se busca acaso consolidar su permanencia como presidente de la organización?

La maloca es una gran casa comunal indígena que representa mucho más que una vivienda: “una síntesis del universo […] el útero de la madre tierra, la casa del sol y de la luna o el receptáculo del rayo celeste” (Martin von Hildebrand, 2019). Su estructura refleja la cosmovisión amazónica, funciona como templo, calendario solar y espacio de transmisión del saber ancestral.

Cabe señalar que la maloca, se encuentra ubicado en el Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva zona donde Raúl Shimpukat ejerce autoridad local, lo que podría evidenciar una estrecha coordinación entre ambos actores. Esta relación, en un contexto marcado por cuestionamientos éticos, refuerza la necesidad de mayor transparencia y vigilancia sobre los actores que participan en espacios institucionales vinculados a organismos internacionales como la UNESCO. ¿Cómo es posible que una organización como UNESCO – Perú, con 30 años de experiencia, protocolos internacionales, termine subordinando su agenda a figuras locales cuestionadas? Este caso evidencia la necesidad urgente de revisar y reforzar los protocolos de verificación y participación en eventos públicos de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú. De lo contrario podría entenderse que existe un doble discurso, con una mano proteges y con la otra legitimas a personas cuestionadas.

Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor.@UNESCOperu pic.twitter.com/6VNj8VULFt

— Revista Lima Gris (@Limagris) July 17, 2025

Vídeo del baile entre la directora de UNESCO, Ministerio de Cultura, profesora Rosemary Pioc Tenazoa y docente cuestionado del 9 de julio de 2025.

Actualidad

Indecopi: A un mes de inaugurado, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez acumula más de 400 reclamos

Fallas operativas, demoras y cancelaciones de vuelos marcan el arranque del nuevo terminal aéreo. Lo que evidencia que el cambio de infraestructura no ha venido acompañado de una mejora real en el servicio.

Apenas ha transcurrido poco más de un mes desde la inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y ya se han registrado 402 reclamos formales de pasajeros, según datos proporcionados por Luis Naranjo, jefe de la sede de Indecopi en el aeropuerto. El número es alarmante si se considera que esta infraestructura fue presentada como un símbolo de modernidad y eficiencia, pero que hoy enfrenta críticas crecientes por su funcionamiento deficiente.

Los problemas más recurrentes siguen siendo los mismos de siempre: cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones de vuelos, mayoritariamente atribuibles a las aerolíneas. Sin embargo, para muchos usuarios, el nuevo terminal no ha logrado mejorar la experiencia aeroportuaria, y en algunos casos, incluso ha empeorado la atención al pasajero.

Durante una entrevista, Naranjo detalló que, en lo que va del 2025, Indecopi ha tramitado cerca de 2,000 reclamos en todo el aeropuerto. De ese total, más del 20% corresponde solo al nuevo terminal, una cifra preocupante si se considera su corta operación. Además, el funcionario reportó más de 10 mil orientaciones brindadas en ese mismo periodo, lo que da cuenta del descontento y la falta de claridad que enfrentan los viajeros.

Infraestructura moderna con los mismos vicios del pasado

El principal problema no parece estar en la infraestructura, sino en la gestión. El nuevo terminal aéreo fue construido con la promesa de transformar el Jorge Chávez en un “hub regional”, pero la realidad muestra una operación marcada por las mismas deficiencias que afectaban al antiguo edificio: mala comunicación, falta de información, largas esperas y poca respuesta de las aerolíneas ante los inconvenientes.

Si bien Indecopi ha reforzado su presencia con una oficina permanente y un canal de atención las 24 horas, vía WhatsApp- Aeropuerto (985 197 624), la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿habrá finalmente una mejora estructural en la protección del pasajero o solo se está maquillando una problemática crónica?

Una deuda pendiente con los usuarios

Naranjo recordó que, ante retrasos, los pasajeros tienen derecho a refrigerios, llamadas, compensaciones económicas, hospedaje y alimentación, según el tiempo de espera. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas sigue dependiendo, en la práctica, de la presión que los usuarios ejerzan.

La modernidad del nuevo aeropuerto no puede reducirse a un ‘diseño arquitectónico’ si no va acompañada de transparencia, buena gestión y respeto por el usuario. Por ahora, queda claro que los problemas del Jorge Chávez no se resolvieron con un edificio nuevo.

Actualidad

Corporación Wong buscaría adquirir el Grupo El Comercio

Negociaciones se encontrarían muy avanzadas, teniendo como principales postores a la familia Wong, dueña de Willax TV, y Zest Capital.

Como diría una popular canción de Calamaro: “no se puede vivir del amor” y en el medio periodístico no se puede subsistir de canjes, subscripciones o coleccionables. Para nadie es novedad que el papel viene cayendo rendido al mundo digital y el tiraje de los otroras medios poderosos son tan ínfimos que a las justas se puede pagar a uno que otro redactor o practicante.

Desde hacer más de una década el diario El Comercio viene sufriendo un duro revés en sus cuentas y atrás quedaron los días dorados de bonanza y prestigio, teniendo como consecuencia directa que la familia Miró Quesada sea una de las más poderosas del país, otorgándoles barrigas llenas y días de prosperidad. Para mala fortuna de alguno de sus integrantes, los tiempos cambian y la inextinguible fuente de riqueza luego de varias décadas finalmente pudo mostrar lo que había al final del envase, ocasionando la alarma de ese clan.

Viendo que ahora no pueden costear su fastuosa y acomodada vida, muchos de ellos han vuelto la mirada hacia su “gallina de los huevos de oro” preguntándose por qué ya no produce como antes. La respuesta, obviamente, se encuentra en el crecimiento exponencial de las redes sociales que de manera paulatina, pero agresivamente, les han ido quitando marcas auspiciadoras. Es por ello que antes de que el barco termine por hundirse los accionistas del Grupo El Comercio (GEC) vienen evaluando venderlo al mejor postor.

Una fuente de la revista Semana Económica indica que las negociaciones ya se encuentran en la etapa de ofertas no vinculantes, teniendo como a los principales postores la Corporación Wong, dueña de Willax Tv, y la gestora Zest Capital.

El caso del GEC resulta muy particular, pues cuenta con muchos accionistas, muchos de ellos viviendo de manera parasitaria, viviendo de las utilidades de lo que fuese la gran casa del periodismo peruano, impidiendo muchas veces llegar a un acuerdo consensuado entre los demás accionistas. Sin embargo, cuenta la citada fuente de Semana Económica, los accionistas finalmente habrían llegado a un acuerdo para vender el GEC, viendo año a año que sus cifras tienen una triste tendencia a la baja.

Gran parte de la decisión de vender se explica por el actual momento del negocio del conglomerado de medios. Y es que el Grupo El Comercio atraviesa una de las situaciones financieras más difíciles del último tiempo. Su EBITDA, por ejemplo, cayó de más de S/130 millones en 2022 a apenas S/42 millones en 2024. Pese a ello, el holding ha mantenido una política constante de reparto de dividendos. “Financieramente, esos números no son buenos. Indican que están perdiendo capacidad de generar resultados propios y la proporción de la deuda sobre la capacidad de pago está aumentando”, explica el docente de finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.

Por su parte, la presidenta del directorio de Plural Tv (que abarca América TV y Canal N), Maki Miró Quesada, consultada por una posible venta, respondió no tener “conocimiento de ninguna negociación”. El asunto es cuánto tiempo más pretenderán ocultar el sol con un dedo.

Actualidad

Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística

Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran

Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.

«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.

Actualidad

Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo