Cultura

La fe de Bruno Pólack en las carreteras del norte (reflexiones sobre Fe de Bruno Pólack & breve narración sobre un casi accidente)

Si hay algo divertido dentro de la vida poética nacional son los festivales. Divertido, en el sentido de que te permiten ampliar tu criterio y lecturas, conocer otros lugares y otras realidades poéticas y aprender mucho. Salir de tu zona de confort poética y experimentar otras realidades de artistas nutre tu capacidad de juicio. Por eso, los que se realizan en el Perú tienen un corte de heroico por ser también radiadores culturales en un espacio en un espacio hostil para estas actividades.

Uno de los últimos festivales de poesía al que asistí el 2019 fue al de Chepén Chepén, gesta liderada por Julia Wong, que viene trabajando ya 10 años con un evento que se realiza tanto en colegios como en las municipalidades y que aglutina a varios poetas no solo del país sino del extranjero, quiénes pasan cuatro días expresando y compartiendo su arte. Fui invitado al décimo festival, que se realizó el 2019 durante dos semanas de setiembre. Recuerdo que desde el primer día hicimos un generoso intercambio de libros todos los que nos reunimos en el hotel de Guadalupe: Diego Bardales, Walter Lingán, Bruno Pólack.

Entre las muchas actividades que realizamos tuvimos una donde viajamos hasta Pacasmayo, una playa cruzando Chepén. Para este viaje se me ocurrió ir atrás de la camioneta, en el espacio de la carga- contrariando a Diego y Ray Paz que me decía que mejor viaje dentro de un taxi, para evitar el viento con piedritas en los ojos-sin techo y apoyado a los vidrios del asiento trasero. La mirada era hermosa: panorámica.

Triste y apacible mañana de sábado. Era una tarde plomiza verde, con poca gente en la calle, cuando cruzamos Guadalupe y salimos a la carretera. Bruno Pólack también se sentó atrás e incluso trajo dos latas de cerveza cristal de trigo y nos pusimos a conversar de poesía mientras la camioneta –conducida por Luis Bocelli- siguió su rumbo.

Las carreteras del norte nos llevaron a la memoria el nombre de Juan Ramírez Ruiz, poeta de obra ya celebrada que falleció atropellado por un camión en una carretera de Virú; simultáneamente el viento desordenaba mis cabellos y la cerveza helada sintonizaba con el silencio de la carretera. Yo miraba las dunas y los desiertos.

-¿Y qué piensas de Ramírez Ruiz? –me preguntó Bruno.

-Un poeta alto y consecuente, vida y obra son un solo pentagrama. Me pregunto por qué Tulio Mora no colocó el Manifiesto Palabras Urgentes 2 en su antología Los broches mayores del sonido. Hay ahora muchos poseros que no conocen a los artistas de verdad y solo se dedican a criticar por redes.

-Sí, es difícil ahora vivir así. Es como otro tiempo, otra mente, ahora ya no existe tanto lo beat.

De improviso, la camioneta dio una vuelta a la izquierda –innecesaria, nos enteraríamos luego- que desembocó en otra vuelta en U para volver al carril inicial; este giro me dejó directamente frente a un tráiler, es decir, face to face, con una máquina descontrolada que avanzaba a toda velocidad; el instinto me hizo inmediatamente saltar de la camioneta a la pista, pensando que así me libraba de ser embestido por el tráiler.

Felizmente caí con los dos píes, acuclillándome mientras sentía mi peso en la pista, observé a la derecha por si venía otro carro, entonces crucé del otro lado y miré a la camioneta: Bruno Poláck tocaba la ventana para que la camioneta regresará y yo atrás corriendo para volver a subir.

Ahora la escena me da risa pero en su momento la pasé asustado, así como todos los que se encontraban dentro de la camioneta. Recuerdo que la poeta chilena Elvira Hernández, con la que también viajábamos, me preguntó si me sentía bien. Yo pienso que de no haber saltado tal vez el tráiler nos embestía y todos hubiéramos salidos en las noticias de los diarios al día siguiente.

Lo cierto es que no sucedió y llegamos tranquilos a la vieja estación de Pacasmayo, donde actualmente se yergue el centro cultural del pueblo. Puerto, en fin, visitado por Martín Adán en su adolescencia, donde el mar tiene un espíritu que enajena la suculenta arena. Luis Eduardo García, también invitado, minutos antes del recital, me contó de un poema que había escrito sobre los puertos del norte. Ahí, siguiendo nuestra agenda, leímos unos poemas frente a un público nutrido por niños y curiosos. Bruno no perdió la oportunidad de contar el hecho y leyó uno de los poemas de Fe:

Porque también si nosotros morimos tenemos el derecho de

conservar,

por un tiempo prudente,

nuestro último pensamiento.

Quisiera ponerles un ejemplo: si a Uds. al cruzar la pista los enviste

un auto rojo y venían pensando en una flor amarilla:

días después

quizá ya bajo tierra, aparecerá entre sus manos una flor amarilla(1)

Líneas muy certeras para el conato de accidente, ¿cuál sería el último pensamiento que guardaríamos nosotros un tiempo prudente? Palabras que ahora no solo vibran con la luz del verso bien cuajado, ni con la música que propiamente poseen, sino con la certeza de la carretera: morir y despertar trasformado en una flor amarilla puede ser demasiado garciamarquezriano como también juliocortazariano. La poesía tiene ese efecto de ser fortuitamente bienvenida, de actuar como espejo en cualquier escena.

Sin embargo, mi reflexión de Fe (2016) es mayor. Meses después del Festival, pude terminar el libro entero y darme mayores ideas de qué va la fe en Pólack. Subrayarlo, leerlo, encontrar la conexión pertinente entre los versos que permitiera entender los puentes y andamios subrepticios del proyecto de Bruno. De antemano, debo admitir que es un poemario que gira en dos escenarios mentales determinados: a)la cotidianidad, b) la trascendencia poética; que, nos dejan penetrar a c) el “espacio de la fe”. Bajo esta trifurcación, Pólack alza su fe en el absoluto poético:

En todos los pisos una madre llama a la cena.

En todos los pisos es alguien

el encargado de la poesía y la basura. (2)

Como sabemos, desde la modernidad que inaugura Trilce de Vallejo, al insertar escenas “no poéticas” en los poemas, o, el propio Parra, al crear la anti poesía y bajar a los poetas del Olimpo, el periplo de todo poeta en el siglo XX y en adelante no es ajeno a la certeza de que la poesía como realidad y esencia se somete a la bulla de la propia modernidad. El poeta, fuera de lo empíreo, trabaja como otro obrero más, bruñendo el lenguaje, en el resplandor de toda la bulla. Esta cotidianidad se filtra en los versos de Pólack como pequeños destellos que nos devuelven a lo cotidiano:

Sirves el vino, llamas a la mesa,

mientras continúo/ con la mano izquierda en el bolsillo

jugando a adivinar el altorrelieve

de la moneda/ que arde/ en el anular/ entre falanges(3)

Curiosamente, la escena de las manos dentro del bolsillo –como un gatillo que nos regresa del sentir poético a la realidad más concreta: dedos dentro del bolsillo, largos dedos acariciando monedas- se repite más adelante:

Por ejemplo ahora que juego con la moneda/ dentro del bolsillo/

entre la falange y el anular,

entre una cara fría y una cara ardiente(4)

También la cotidianidad se filtra en la propia observación del entorno, lo que confiere eso que el propio Pólack -citando tal vez a José María Arguedas (5) – entiende como el poder de trasmitir la materialidad de las cosas desde el lenguaje:

Transmigración del alma de las palabras a las cosas

de la poesía a las cosas

del mar a las cosas

corazón palpitante, que entre mis manos, caes con violencia hacia

los surcos

y germina el fruto, la palabra, la sangre (6)

Esa cotidianidad, por instantes, es oscura certeza, es una mirada sórdida sobre lo real, -el poeta ya no habita el monte, ni la soledad del anacoreta, sino la vida urbana, entre edificios y supermercados- o crítica a la falsedad literaria y sus escenarios de cartón:

“Poeta peruano leerá sus marranadas en Casa de América”.

Cruzo la calle, tiro el periódico al tacho. (7)

Incluso irónicamente se comprende lo inútil de cualquier acto que desgaste la fuerza de la juventud; y el propio poema se enfrenta a esos juicios, es decir, no puede pensarse fuera del sentido común. Y hace de su sentido común el lugar del encuentro poético:

“Nada es lo suficientemente digno para malgastar las fuerzas de la juventud. (…)

Quizás sí el amor procaz, la vagancia desmedida,

la trasmigración del lenguaje a las cosas

del mar a las cosas

porque hoy la poesía es una labor doméstica

amas de casa leen mientras hierven las verduras (8)

Sin embargo, es esa mirada la nos descubre el encuentro con una realidad más intensa del lenguaje, ese, trasmigrar del lenguaje a las cosas, del mar a las cosas que desplaza lo cotidiano de su papel ubico -desplaza la cotidianidad de tocar una moneda dentro de tu casaca- y expresa la realidad en su plasticidad más intensa:

Corto la soga entre la realidad y el sueño con el colmillo de perro

que pende de mi cuello/ y veo

zarpar los barcos hacia los puertos de mi infancia (9)

Esto hace que el a)la cotidianidad y b)la trascendencia poética se compenetren en la lucidez de realizar poesía en cualquier habitación, casa, sótano y edificio de la ciudad, conectado a internet, con buses y tráfico, con humanos lanzando naves a la luna y abriendo el interior de los átomos o abriendo libros de Dante, Li Po o de Paracelso. Lo contemporáneo es una fiesta de los encuentros. Al ingresar a la poesía, entonces, accedemos a eso que Hinostroza versaba La cotidianidad puede ser tan hermosa como el heroísmo sin salir de su casa se puede conocer el mundo el movimiento del aminoácido (10) Esa mirada cotidiana sobre la que se funda la fe de Poláck –botar la basura, tocar monedas, hervir las zanahorias, colgar la ropa- le permite aprehender la poesía como conjuro, como entidad infinita que al repetirse conduce a otros estados mentales. Ello genera la poética del libro: la fe como estado poético que permite trascender. Así, vemos dos afirmaciones sobre la fe y la poesía:

(1) La fe como conjuro:

(…)porque toda palabra ansía ser algo así como un conjuro mágico

algo así como un ave maravillosa(11)

Porque toda palabra, como todo pez, es un conjuro mágico

(solo representa la idea de la palabra)

si la repetimos con Fe/ nace la plegaria/ o la poesía(12)

(2)La poesía como el abanico del conjuro:

La poesía es este hilo luminoso que de árbol a árbol cruza el cauce del río

(y al medio, en la parte más convexa, se roza suavemente con el río)

en este verso, por ejemplo, solo hay una silla abandonada en la otra ribera

en este otro verso solo existe el rumor de una urraca que ha partido

este otro verso es un verso vacío (13)

Gracias a esta simbiosis en Fe de Bruno Pólack se cumple la escritura, es decir, ese conjuro donde la mente se expande. Y escuchamos entonces la intensidad de la partitura:

Porque en esta ciudad

un ser humano aborda a otro ser humano con un gesto animal

un ser humano ve a otro ser humano y finge no haberlo visto nunca

un ser humano deshonra constantemente a otro ser humano

Compramos helados. Sonreímos. (14)

Si bien en Fe se da la bifurcación entre lo cotidiano y sagrado, gracias justamente a esa división ocurre la magia poética. Logrando un tono muy particular que conecta con el logos universal del lenguaje, ese poder que es el de amplificar lo real dentro de los signos. Son los versos de alguien que busca en sí mismo, para sacudir el entorno. Inmediatamente, entramos a su mente y exploramos sus vericuetos. La música poética se desprende, como virus, del contacto con los objetos y lo real, abriendo así claves para mostrarse en toda su lujuria y éxtasis verbal. Con Fe, Bruno Poláck apuesta por escribir entre la realidad y el deseo y sale ganando.

***

Empezamos hablando de Juan Ramírez Ruiz y quisiera terminar comentando su obra y la de Bruno. Ramírez Ruiz también usa la cotidianidad para poetizar: Un par de vueltas por la realidad (1971) es una obra que totaliza justamente la realidad en versos poéticos muy intensos. Sin duda, este libro y el de Pólack –aunque cada uno en su propia subjetividad- encuentran una épica en lo cotidiano. La realidad como tal es el poema a escribir y la épica del itinerario poético lo escribe cada uno arrojado a la vida. Esta forma caníbal de usar lo inmediato como estro poético, une a Pólack y Ramírez Ruiz. Herederos, claro, de la vanguardia inaugural de inicios del siglo XX que une para siempre arte y vida. Pólack con una mirada buscando lo sagrado, Ramírez Ruiz con un ímpetu más vital. A los dos libros lo separan casi 40 años de distancia. Tiempo curioso para reflexionar sobre los alcances de la poesía peruana, sus nuevas búsquedas y hallazgos.

Yo no puedo terminar este texto sin abrir la primera página de Fe y leer la dedicatoria: Para Julio/ con amistad y fe en la poesía, Chepén Chepén, setiembre del 2019. Y recuerdo nuestro diálogo detrás de la camioneta –minutos antes del accidente-cuando el viento sacudía los cabellos y la cerveza seguía gélida y la atmósfera era ocre azul celeste:

-Hay que tener fe en la palabra, creer te permite crear.

-Y crear es lo más complicado –le dije- especialmente en épocas donde nadie tiene tiempo para el verso. ¿Te imaginas un Juan Ramírez Ruiz en tiempos de internet?

Notas sobre el poemario Fe de Bruno Pólack

1.Poema: El pez fue puesto sobre la mesa

2.Poema: Y este amor tan sublime

3.Poema: Con un mágico desconocimiento

4. Poema: Acabados el día y el revuelo.

5. Cuando ese vínculo se hacía intenso podía transmitir a la palabra la materia de las cosas (José María Arguedas, libro El zorro de arriba y el zorro de abajo)

6.Poema: Universal/ Particular

7.Poema: Con un mágico desconocimiento.

8.Poema: Nada es lo suficientemente digno.

9. Poema: Hay un tiempo, antes del inicio de la tragedia.

10. Del poemario Contranatura (1971) de Rodolfo Hinostroza.

11.Poema:Hay un tiempo, antes del inicio de la tragedia.

12.Poema:El pez fue puesto sobre la mesa.

13.Poema: Ya de noche y tumbados en la cama.

14. Poema: Universal/Particular

Cultura

Diego Lazarte presenta su novela “Última salida de Palomino” en la FIL de Lima

Una novela donde el delirio y la marginalidad son una forma de redención.

En la Lima de hoy, donde la violencia se ha vuelto tan habitual como el humo de las combis, aún hay quienes insisten en escribir. No se trata de la escritura industrial de comunicadores con redes sociales, sino de la otra, la secreta, la solitaria, la que nace del encierro y la paranoia. Tal es el caso de Diego Lazarte (Lima, 1984), poeta y agitador cultural que ahora se lanza al ruedo narrativo con su primera novela, Última salida de Palomino (Narrar, 2025), un artefacto literario que parece haber sido armado en el taller de un mecánico punk: con herramientas oxidadas, piezas robadas y una belleza sucia y palpitante.

La novela será presentada el sábado 2 de agosto a las 7:00 p. m. en la sala Laura Riesco de la 29.ª Feria Internacional del Libro de Lima. Acompañarán al autor el escritor Enrique Carro y el periodista Marco Gonzales, quienes lo empujarán, probablemente sin mucha resistencia, a revelar los entretelones de una obra que se ha escrito entre la desesperación y la ironía, con ecos de El Lazarillo, acentos de Viernes 13, y guiños al videojuego Donkey Kong.

El protagonista de esta historia es Kennedy, un joven que vive en una Lima derruida, no por el terremoto que todos esperan, sino por una violencia más sutil, más constante, más nuestra. Su vida —gris, regular, periférica— se ve trastocada por la aparición de Dulcinea, una criatura extravagante con acento español impostado, que irrumpe en su casa y convierte lo cotidiano en una guerra absurda por la supervivencia doméstica. Desde allí, la novela se dispara como un pinball, como lo ha descrito el escritor español Alberto Guirao, rebotando entre el castellano castizo y el argot callejero, del cine slasher a la sátira política, del registro íntimo al periodístico, sin pedir permiso ni disculpas.

Última salida de Palomino es una obra que mezcla la tradición picaresca con la estética del desfogue contemporáneo. En ella, los márgenes de Lima no son un escenario decorativo, sino un personaje más, brutal, histérico, entrañable. La crítica de cine Mónica Delgado ha visto en la novela un retrato coral de la juventud precarizada en un país posconflicto, esa generación que se crió entre el miedo y la televisión por cable, que juega videojuegos mientras carga heridas invisibles, que se automargina como forma de resistencia.

Lazarte, quien debutó en poesía hace ya más de dos décadas con La clavícula de Salomón, y cuya obra Calaveras retóricas fue reeditada en México, se encerró en el piso 15 de un condominio en Lima Norte para parir esta novela entre maratones de películas de serie B y fantasmas personales. Estudió Derecho, aunque amenaza con ejercerlo, y dirige el Festival de Poesía de Lima, además de la productora Cinemapoesía, desde donde prepara documentales sobre figuras como Enrique Verástegui o José Ruiz Rosas, esos poetas tan intensos como clandestinos.

El libro es, en cierto modo, su testamento generacional, su ajuste de cuentas con una ciudad que ya no existe, o que existe solo como pesadilla compartida. Porque en la Lima de Diego Lazarte, uno no entra para vivir: entra para sobrevivir. O para escribir, que en estos tiempos viene a ser lo mismo.

Cultura

Libro «La ciudad de los cerdos» de Rodolfo Ybarra se presenta en la FIL de Lima

Una obra visceral que sacude los cimientos del sistema desde la narrativa policial y neorrealista.

Este sábado 2 de agosto, a las 4 p.m. en la sala “Clorinda Matto de Turner” de la Feria Internacional del Libro de Lima, el escritor peruano Rodolfo Ybarra presentará su más reciente novela La ciudad de los cerdos, una obra que consolida su estilo irreverente, provocador y profundamente crítico del sistema.

El evento marcará también la reedición de Matagente y Secreto de Estado por la Editorial Apogeo, formando así una trilogía de literatura neorrealista que se atreve a enfrentar la podredumbre estructural de la sociedad peruana desde la narrativa.

La ciudad de los cerdos es una novela policial negra, pero también una crónica feroz del deterioro moral, político y urbano de Lima. A través de un lenguaje afilado y un ritmo narrativo intenso, Ybarra nos introduce en un universo donde la violencia no es solo callejera, sino institucional. Es una ciudad en la que el crimen, el poder y la impunidad conviven y se retroalimentan. Pero no estamos ante una simple denuncia literaria: se trata de una obra antisistema, en el sentido más radical del término. Aquí no hay redención, ni héroes, ni esperanzas ingenuas. Hay confrontación.

Rodolfo Ybarra no es un autor que busque agradar. Es, más bien, un escritor incómodo, inclasificable y necesario. Su literatura se resiste al encasillamiento y se alimenta del caos, del dolor social y de la desesperanza convertida en arte. Con influencias que van del punk al existencialismo, y de la crónica urbana al cine de autor, Ybarra ha construido a lo largo de los años una obra coherente en su rebeldía. En un panorama literario a menudo domesticado por la corrección política o por las modas editoriales, su voz suena como un disparo.

La portada de La ciudad de los cerdos ha sido realizada por el artista y fotógrafo Juan Carlos Michilerio, cuya estética transgresora dialoga perfectamente con el contenido de la novela. La presentación estará a cargo del escritor y periodista Enrique Sánchez Hernani y del crítico literario Arturo Delgado Galimberti, dos nombres que conocen el ámbito cultural nacional.

Esta no será solo una presentación de libro, sino una celebración de la resistencia cultural, una provocación intelectual y un llamado a mirar de frente lo que muchas veces preferimos ignorar. La trilogía formada por Matagente, Secreto de Estado y La ciudad de los cerdos no solo representa un hito en la narrativa contemporánea peruana, sino también una advertencia: la literatura no siempre debe confortar; a veces, debe incomodar, sacudir, cuestionar.

La invitación está hecha. Este sábado, quienes buscan una literatura que no pacta con el poder ni con la complacencia tienen una cita obligada. Rodolfo Ybarra no escribe para entretener, sino para resistir. Y esa es, quizá, su mayor virtud.

Cultura

Ministro de Cultura desconoce intervención irregular en Sacsayhuamán [VIDEO]

Una intervención irregular en Sacsayhuamán revela la permisividad del Ministerio de Cultura frente a actores pseudocientíficos y proyectos sin control efectivo.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, declaró no tener conocimiento de la reciente intervención realizada por guardaparques en el parque arqueológico de Sacsayhuamán, donde dos ciudadanos extranjeros y un peruano fueron sorprendidos manipulando un georradar sin autorización. La escena, más cercana a una expedición clandestina que a una investigación formal, ha reabierto las críticas sobre el manejo del patrimonio arqueológico y la permisividad con ciertos actores que operan al margen de la normativa.

El ministro ante la pregunta del periodista Néstor Larico, mencionó: “Bueno, no estoy al tanto de ese dato. En todo caso, de haber alguna vulneración al ordenamiento jurídico, tendrá que sancionarse”, fue la escueta respuesta del titular de Cultura, esquivando una situación que involucra directamente a su sector.

Los hechos ocurrieron días atrás, cuando personal de vigilancia del parque detectó a los visitantes realizando estudios técnicos con maquinaria especializada. Según explicaron los guardaparques, los intervenidos no contaban con ninguna autorización del Ministerio. Sin embargo, el jefe del parque arqueológico mencionó que los sujetos presentaron un convenio suscrito con una entidad, sin mayores precisiones.

Uno de los arqueólogos a cargo del proyecto formal en la zona, Jorge Calero, se deslindó por completo del hecho. Aclaró que las personas intervenidas no pertenecen a su equipo y que el convenio que exhibieron los extranjeros no guarda relación con el proyecto “La Chincana”, oficialmente autorizado. “Ese convenio no es vinculante para las actividades que realizaban estos extranjeros. No tienen autorización para intervenir el sitio”, declaró enfáticamente.

Consultado sobre este mismo proyecto, el ministro Valencia optó nuevamente por la distancia. “Entiendo que la Chincana es un proyecto privado. Nosotros, más allá de autorizar su ejecución, no participamos del caso”, afirmó.

La postura oficial levanta suspicacias, sobre todo al conocerse que la Asociación Pi Rambla Heritage, dirigida por el español Anselm Pi Rambla —quien ha sido cuestionado por promover teorías pseudocientíficas y hacer uso indebido de tecnología en sitios patrimoniales sin rigor arqueológico—, estaría vinculada a estas actividades.

El proyecto “Chincana”, impulsado formalmente por los arqueólogos Jorge Calero y Nildrer Fernández, busca rastrear el legendario túnel incaico que conectaría Sacsayhuamán con el templo del Qoricancha, una idea que pertenece tanto a la tradición oral como a una serie de relatos históricos difíciles de comprobar. Pese a su atractivo mediático, la iniciativa se ha visto contaminada por la presencia de operadores no autorizados que, amparados en convenios oscuros, avanzan sin control institucional efectivo.

El incidente deja en evidencia no solo la falta de fiscalización del Ministerio de Cultura, sino también la existencia de vacíos normativos y permisividad con actores que utilizan el patrimonio nacional como terreno de especulación y aventura privada, sin garantías de un trabajo serio y científicamente validado.

Aquí el video de las declaraciones del ministro de Cultura.

Cultura

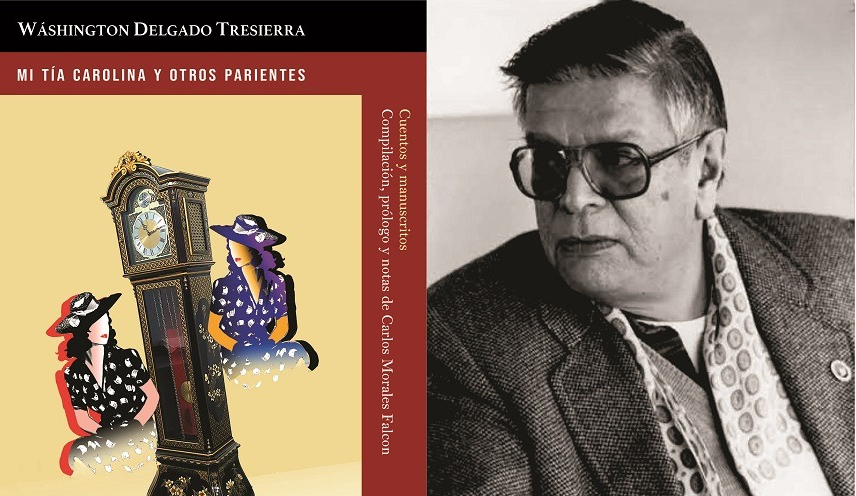

Presentan libro con material inédito de Wáshington Delgado

‘Mi tía Carolina y otros parientes. Cuentos y manuscritos’ es el libro inédito del poeta y escritor peruano Wáshington Delgado, que se presenta el 5 de agosto, en la Feria Internacional del Libro de Lima.

Un extraordinario rescate literario, a cargo de la Editorial Bisonte, se presentará el martes 5 de agosto, a las 4:00 PM, en el auditorio José María Arguedas de la FIL Lima. Se trata de la reunión de cuentos y manuscritos inéditos del poeta y escritor peruano Wáshington Delgado Tresierra (1927-2003). ‘Mi tía Carolina y otros parientes. Cuentos y manuscritos’ recoge un valioso material de una de las voces más importantes de la década del 50 de las letras peruanas.

Cabe señalar que Wáshington Delgado anunció este libro a mediados de los noventas, durante una entrevista, habló de un libro de cuentos cuya estructura y temática dio a conocer en 1996 en aquella nota periodística. Si bien buena parte de los cuentos fueron apareciendo en importantes medios de habla hispana, se publica el libro este 2025, con la inclusión de dos cuentos inéditos (con sus versiones manuscritas).

“Los manuscritos fueron cuidadosamente escaneados por su hija y heredera, Sonia Delgado. Este es un rescate y un homenaje al maestro Wáshington Delgado, autor polifacético que se desenvolvió con suma maestría como poeta, narrador, periodista, catedrático, ensayista y otras disciplinas intelectuales”, comenta Carlos Morales Falcón, quien estuvo a cargo de la compilación del libro, publicado y distribuido a nivel nacional por Editorial Bisonte.

‘Mi tía Carolina y otros parientes. Cuentos y manuscritos’, de Wáshington Delgado, será presentado en la 29° FIL Lima 2025, ubicada en el Parque Los Próceres de la Independencia en Jesús María. Los comentarios estarán a cargo de Carlos Morales Falcon y Rafael Ramírez Mendoza.

Datos:

Presentación del libro ‘Mi tía Carolina y otros parientes. Cuentos y manuscritos’

Día y Hora: martes 5 de agosto 4:00 PM.

Lugar: Auditorio José María Arguedas – FIL Lima 2025 (Parque Los Próceres de la Independencia en Jesús María).

Comentarios: Carlos Morales Falcon y Rafael Ramírez Mendoza.

Organiza: Editorial Bisonte.

Cultura

Nuestra respuesta a la Asociación Pi Rambla Heritage tras el cuestionamiento del convenio con el MINCUL

El Ministerio de Cultura abre las puertas a una asociación liderada por Anselm Pi Rambla, un autodenominado investigador sin título profesional, vinculado a teorías de extraterrestres, túneles ocultos y mitos celtas en el Cusco.

Referente a nuestra publicación de que el Ministerio de Cultura ha suscrito un convenio con la ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE, avalando investigaciones pseudocientíficas en sitios arqueológicos de Cusco, esta afirmación se sustenta en los antecedentes del señor Anselm Pi Rambla, quien dirige dicha asociación. Esta es una organización familiar que recoge las ideas trasnochadas y pseudocientíficas del señor Pi Rambla; por lo cual, la asociación, como parte de su denominación, considera la palabra HERITAGE, que significa herencia, develando que esta asociación hereda lo del señor Anselm Pi Rambla.

Solamente al citar la publicación de la revista Más allá de la Ciencia, en la cual el propio señor Anselm Pi Rambla afirma haber llegado a Perú por recomendación del ufólogo Erich Von Däniken, autor de varios libros que afirman influencias extraterrestres en el origen de la humanidad, personaje conocido internacionalmente, dueño de teorías de visitantes ancestrales, llenas de extraterrestres y teorías pseudocientíficas.

Foto de Erich Von Däniken tomada de Infobae con el rotulo “Sobre alienígenas ancestrales y estafas: vida y obra del bestseller que busca cambiar la historia de la humanidad”.

Página de la revista española Más Allá: la parte marcada en rojo es donde Anselm Pi Rambla relata cómo empieza la investigación de la Chincana de Cusco en el año 2000, continuando las investigaciones del ufólogo Erich Von Däniken, que afirma las influencias extraterrestres en el origen de la humanidad, autor de la teoría de los visitantes ancestrales, llena de extraterrestres y teorías pseudocientíficas.

También, en una entrevista a la revista española Más Allá, afirma buscar el Avalon en los Andes. El Avalon se asocia con una isla legendaria de la mitología celta, conocida por ser el lugar de descanso del Rey Arturo y un paraíso con abundancia de manzanas. ¿Esta afirmación de Anselm Pi Rambla no es acaso una afirmación pseudocientífica? ¿Qué tiene que ver la cultura celta con la cultura andina?

A todo este bagaje de experiencia pseudocientífica de Pi Rambla se suma la entrevista en el programa Sintonía Secreta, donde en el mismo rótulo del programa aparece Pi Rambla tras la pista hiperbórea, ovnis, lamas y el mundo subterráneo andino. Si esto no es pseudociencia, el océano Pacífico es solo un pequeño charco de agua.

Entrevista a Anselm Pi Rambla en el programa Sintonía Secreta, donde en el mismo rótulo del programa aparece Pi Rambla tras la pista hiperbórea, ovnis, lamas y el mundo subterráneo andino.

Página 27 de la revista española Más Allá nótese el titular Anselm Pi El Buscador del Avalon.

La carta notarial a la que estamos dando respuesta afirma que el señor Anselm Pi Rambla es un investigador profesional con más de 40 años de experiencia en investigación científica en la especialidad de culturas precolombinas. Al respecto, hemos revisado una serie de listas de artículos científicos, así como la producción académica de dicho señor, no encontrando ni un solo artículo académico o científico. Tampoco el referido señor es citado dentro de la comunidad académica y científica que se ocupa de las culturas precolombinas.

Esta búsqueda no hubiera sido necesaria si antes no nos hubiéramos cerciorado de que dicho señor no posee título profesional de ningún tipo; así consta en su hoja de vida publicada. Para un mejor entendimiento y aclarar que el señor Anselm Pi Rambla sorprende a la ciudadanía peruana indicando que es un investigador profesional, le aclaramos que un título profesional es un documento oficial que certifica que una persona ha completado con éxito los estudios requeridos para ejercer una profesión específica. Este título demuestra que el individuo posee los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse profesionalmente en su campo. Ser profesional, dentro de la normativa de Perú y de todas partes del mundo, es cuando una persona ha cursado la universidad y logrado un título profesional, el cual no tiene el señor Anselm Pi Rambla y, por consiguiente, miente al indicar que es un profesional.

Página personal de Anselm Pi Rambla donde claramente se refiere que no alcanza un título profesional.

A esto se suma que los estudios de culturas precolombinas son propios de arqueólogos, etnógrafos, antropólogos, historiadores y sociólogos. En este caso específico, Anselm Pi Rambla no cuenta con ningún grado ni título académico o profesional que acredite que está expedito para realizar estudios precolombinos. Es así que concluimos que Anselm Pi Rambla es un aficionado a dichos estudios, lo cual refuerza y justifica por qué sus afirmaciones son carentes de datos científicos, pasando a ser Anselm Pi Rambla un aficionado.

Asimismo, en la carta en referencia hacen constar tanto el señor Anselm Pi Rambla como su hijo Marcos Qumran Pi Peret que la Asociación Pi Rambla Heritage dispone de importantes pruebas científicas realizadas en detección de última generación (georradar) sobre la localización exacta del túnel Chincana. Esta afirmación es sumamente preocupante, pues últimamente Anselm Pi Rambla y la Asociación Pi Rambla Heritage no cuentan con permiso alguno para realizar ningún tipo de prospección arqueológica en la ciudad de Cusco y zonas aledañas.

Esto es una muestra clara de que la Asociación Pi Rambla Heritage y Anselm Pi Rambla vienen realizando investigaciones arqueológicas sin conocimiento del Ministerio de Cultura, so pretexto del convenio que firmaron con el Ministerio de Cultura-Cusco, pues los convenios no autorizan nada, solo promueven y fomentan. ¿Cómo realizaron estas investigaciones con georradar en territorio cusqueño si el ufólogo Anselm Pi Rambla y su asociación no tienen ningún proyecto de investigación arqueológica aprobado por el Ministerio de Cultura, y por consiguiente ningún permiso para nada? Esto es una evidencia clara del actuar incorrecto de los miembros de esta asociación y de que están tomando el Cusco y el Perú como si fuera parte de su feudo personal, realizando investigaciones arqueológicas violando el reglamento de intervenciones arqueológicas aprobado por el Decreto Supremo 011-2022-MC.

Anselm Pi Rambla, claramente en una conferencia (cuyo enlace copiamos a continuación), manifiesta querer sobrescribir la historia y que muros de factura inca inicial o estilo Killke no son incas, y que se tiene que reescribir la historia de la humanidad. Asimismo, manifiesta que los muros del Coricancha tienen 4000 años de antigüedad, cuando la sociedad más antigua del Cusco con alfarería tiene una antigüedad de 1000 años antes de Cristo, y todos los arqueólogos, tanto cusqueños como extranjeros, ratifican que el Coricancha es de construcción inca. ¿De dónde saca Anselm Pi Rambla que dichos muros tienen 4000 años de antigüedad cuando los incas se desarrollaron en el siglo XIV e inicios del XV? Si esto no lo llamamos delirios pseudocientíficos, ¿qué podrían ser estas afirmaciones que al parecer son parte de un programa de minimización de la cultura andina? Para lo cual el gobierno peruano tiene que tener sumamente cuidado, pues pronto, gracias al convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura-Cusco y la Asociación Pi Rambla Heritage, que, como ya demostramos, da continuidad a las lucubraciones pseudocientíficas de la Asociación Pi Rambla Heritage y Anselm Pi Rambla, pronto correrá la noticia de que el Rey Arturo, enterrado en el Avalon, se encuentra en el Cusco y que el Coricancha fue construido por los celtas con apoyo de visitantes extraterrestres, y que los incas solo reocuparon dichas construcciones pétreas, agrediendo severamente la historia y la identidad nacional de nosotros los peruanos. ¿Se imaginan a un peruano, pseudocientífico sin formación académica, ufólogo autodenominado profesional que en España indique que el Paitití, la legendaria ciudad mítica de la selva y los Andes peruanos, se encuentra debajo de una ciudad española y que uno de los principales lugares arqueológicos de España tiene una antigüedad mucho mayor, no correspondiendo a los desarrollos sociales de la zona? ¿Qué dirían los arqueólogos españoles, las autoridades españolas? ¿Le darían permisos para realizar excavaciones, firmarían convenios y avalarían actividades pseudocientíficas con dicho pseudoprofesional?

En dicha carta también se niega el vínculo con el gobierno fujimorista. Nos preguntamos: ¿cómo es posible que un alto funcionario del gobierno fujimontesinista, en aquel entonces director del Instituto Nacional de Cultura (que hoy día vendría a ser el Ministerio de Cultura), haga un viaje a Cusco para dar una conferencia en defensa de un proyecto privado y pseudocientífico?, autorizando el gobierno fujimorista el gasto de pasajes y viáticos de dicho funcionario, así como los usados por su comitiva? Si esto no es tener un vínculo tan evidente, ¿qué es?

Luis Enrique Tord director del Instituto Nacional de Cultura del gobierno fujimontisista en la conferencia de prensa realizada en Cusco el 20 de diciembre del año 2000 en la que defendió las excavaciones realizadas por Anselm Pi Rambla que pusieron en peligro el templo de Santo Domingo.

Anselm Pi Rambla y su hijo Marcos Qumran Pi Peret, presidente de la ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE, en la carta notarial que respondemos afirman textualmente: “sabemos quiénes son las personas y exfuncionarios que están detrás de la propagación de información falsa y agraviante contra la ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE y el señor Anselm Pi Rambla, incluyendo la carta que el señor Gregorio Cano, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas del Parque Arqueológico, dirigió al Ministerio de Cultura con fecha 3 de enero de 2025. Estas personas y exfuncionarios pretenden conseguir de manera absolutamente desleal, artera e ilegal la resolución de nuestro convenio y la desaprobación de nuestro Proyecto de Investigación Arqueológica porque quieren atribuirse ilícitamente el mérito de nuestros descubrimientos. Tenemos pruebas de la sustracción de información confidencial de los trabajos realizados por el señor Anselm Pi Rambla sobre la Chincana de Cusco e información confidencial de los informes arqueológicos presentados a la dirección desconcentrada de Cultura de Cusco por parte de la Asociación Pi Rambla Heritage, pruebas que en su momento haremos valer ante las autoridades civiles, penales y administrativas correspondientes en resguardo de nuestro derecho para que se apliquen las sanciones de ley”.

La afirmación de supuestas personas y exfuncionarios que estarían detrás de las presunta denuncias falsas y calumniosas en contra Anselm Pi Rambla y su ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE es totalmente descabellada, pues solo hay que ver la conferencia dada por Anselm Pi Rambla y su ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE en Europa, donde, en otras palabras, da permiso a la empresa… para hacer escaneos satelitales en territorio cusqueño y peruano sin el consentimiento y permisos de las autoridades peruanas, así como lo hemos mencionado en el artículo.

Asimismo, indican que han sido objeto de un robo de información clasificada y que prontamente harán las denuncias pertinentes. Al respecto, hace 7 meses los arqueólogos peruanos Mildred Fernández Palomino y Jorge A. Calero Flores dieron una conferencia en la cual anunciaron el descubrimiento de la Chincana, y que en unos meses iniciarían las excavaciones arqueológicas para demostrar las pruebas físicas de la existencia de dichos túneles. En aquel tiempo, Anselm Pi Rambla y su ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE mantuvieron un silencio sepulcral.

Arqueólogos Jorge Calero y Mildred Fernández en el descubrimiento de la Chincana.

Es curioso que dicha supuesta denuncia de robo de información, aún no presentada, sea mencionada cuando el proyecto arqueológico dirigido por Calero y Fernández está aprobado por el Ministerio de Cultura y está en plena ejecución, ya mostrando resultados de sus excavaciones arqueológicas. Es sintomático que la ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE de Anselm Pi Rambla, quien realizó excavaciones durante tres años en busca de la Chincana de Cusco sin obtener ningún resultado favorable, presente un proyecto paralelo al de los arqueólogos peruanos Calero y Fernández, entorpeciendo sus investigaciones y contraviniendo la resolución que los autoriza a investigar la Chincana en Sacsayhuamán y la ciudad de Cusco.

Era de esperar que, si Anselm Pi Rambla no tiene la formación académica para realizar trabajos de investigación arqueológica, como podía tener resultados en su búsqueda de la Chincana de Cusco o Avalon, durante los años 2000, 2001 y 2003, que según nuestras fuentes utilizó más de 700.000 € (euros) en dicha búsqueda, dinero que no se sabe de dónde vino y cómo se gastó. Este proyecto, según la carta notarial del señor Anselm Pi Rambla y su hijo, presidente de la ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE, afirman que el proyecto que dirigieron los años 2000, 2001 y 2003 fue realizado junto al gobierno peruano, a quien rindieron cuenta de ese dinero.

Al finalizar esta nota, nos comunicamos con el arqueólogo Jorge A. Calero Flores y le pedimos que se pronuncie referente a las graves acusaciones en contra de él y de su equipo vertidas en la carta de Anselm Pi Rambla y su hijo, presidente de la ASOCIACIÓN PI RAMBLA HERITAGE. Calero indicó enfáticamente que ya cursó carta a Anselm Pi Rambla dándole un plazo prudente para que se rectifique; caso contrario, junto al equipo del PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA CHINCANA SACSAHUAMÁN (CUSCO), dará una conferencia donde mostrará evidencias contundentes que desmienten las afirmaciones calumniosas vertidas en su contra y su equipo de investigación.

Cultura

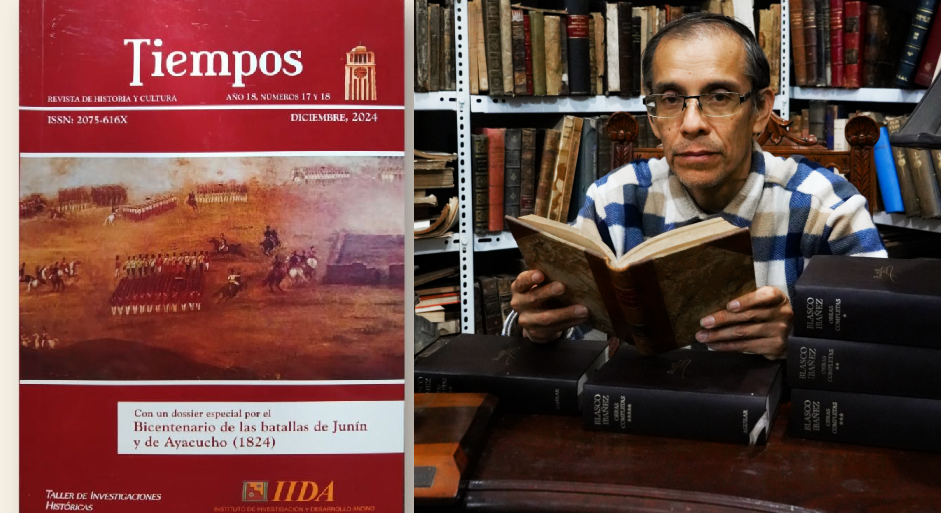

Revista Tiempos presenta su edición bicentenario en la Librería de Lima

La edición de la revista trae artículos de Federico Kauffmann Doig, José Chaupis Torres, Arnaldo Mera, entre otros. La presentación será el 1 de agosto a las 7:30 pm.

En el marco de las noches culturales de la librería de Lima, primera librería anticuaria del Centro Histórico de Lima, el Taller de Investigaciones Históricas y el Instituto de Investigación y Desarrollo Andino, presidido por el historiador Juan San Martín, presentará la revista Tiempos.

La publicación en su año 18 exhibe un número doble 17-18 en conmemoración del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. Este número doble presenta 10 artículos de los más diversos temas vinculados a la historia y cultura del Perú, elaborados por destacados académicos como Federico Kauffmann, José Chaupis Torres, Arnaldo Mera, entre otros.

Lo acompaña un dossier cuatro artículos en conmemoración del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, destacando los trabajos de Raúl Chanamé, Juan San Martín, etc. Lo complementan 7 entrevistas a destacados estudiosos de nuestro pasado como Nelson Pereyra, Omar Esquivel, entre otros. Finalmente, la revista brinda 71 reseñas de importantes libros publicados en los últimos años.

La revista se presentará el viernes 1 de agosto a las 7:30 p.m. en la Librería de Lima, ubicada en el Cercado de Lima en Jirón Cailloma 843. Nos acompañarán en la mesa principal: El doctor Juan San Martín (editor y docente universitario), José Chaupis (historiador sanmarquino y director Académico y de Investigación del Centro de Estudios Andinos Jurídico-Sociales), Luz Ramos Dolorier (fundadora del Colectivo de Estudios Feministas y Género UNFV); y el historiador y youtuber Merlín Chambi.

Ingreso libre.

Cultura

Editorial CEDET: La voz de la literatura afroperuana en la FIL de Lima

El stand 241 trae una variedad de publicaciones de literatura afroperuana en la feria del libro.

En el vasto laberinto de stands de la Feria Internacional del Libro de Lima, hay uno que parece resistirse al anonimato y a la indiferencia. Es el de la editorial CEDET, un pequeño pero luminoso refugio de libros que, más que vender, parecen reclamar una memoria. Lilia Mayorga, habla con la convicción de quien sabe que lo que tiene entre manos es más que un catálogo: es un archivo vivo de la cultura afroperuana.

Allí reposan, como joyas discretas, los ensayos de Victoria Santa Cruz y el imprescindible “Con mi propia voz”, junto a poemarios, novelas, investigaciones y libros de ensayo que reconstruyen siglos de olvido. CEDET es, en esta feria dominada por el vértigo comercial, el único stand consagrado por entero a la literatura afroperuana. Quien se acerca, intuye de inmediato que no solo está hojeando libros: está escuchando las voces de una historia que se negó a morir.

Puedes ubicar la editorial CEDET en el stand 241. Aquí la entrevista con Lilia Mayorga.

Cultura

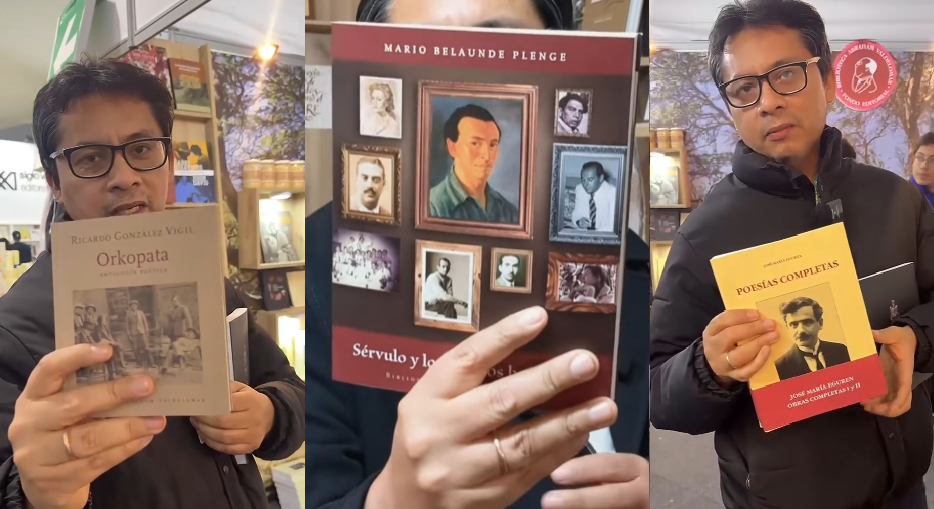

Fondo Editorial Abraham Valdelomar: poesía y nuevas voces en la FIL de Lima [VIDEO]

El stand 146 de la FIL de Lima se ha convertido en uno de los espacios más atractivos de la feria de libros.

En la bulliciosa Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), donde los visitantes se mueven entre interminables pasillos de novedades editoriales, el stand del Fondo Editorial Abraham Valdelomar se erige como un punto de referencia para los amantes de la buena poesía y la literatura nacional. Ubicado en el stand 146, este espacio destaca por ofrecer ediciones cuidadas y por convertirse en una vitrina de autores peruanos con propuestas sólidas y contemporáneas.

César Panduro, director del fondo editorial, recibe a los lectores con la serenidad de quien conoce el oficio y la pasión de un verdadero curador literario. Bajo su guía, las estanterías revelan títulos que van desde Orkopata —una de las poéticas realizada por Ricardo González Vigil— hasta reediciones de clásicos imprescindibles. Cada ejemplar, explica Panduro, es trabajado con el máximo rigor editorial: tipografía clara, papel de calidad y corrección minuciosa. “Nuestro compromiso es con el lector y con el autor. No solo publicamos libros; buscamos que cada edición sea un objeto digno de ser preservado”, afirma.

El stand del Fondo Editorial Abraham Valdelomar se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan poesía de calidad, ediciones bien trabajadas y voces emergentes de la literatura peruana. Allí conviven libros que apuestan por la exploración estética con otros que rescatan la memoria cultural del país. “Publicar es resistir al olvido”, dice Panduro, convencido de que la edición independiente juega un papel clave en el panorama literario nacional.

En medio del ruido de la feria, el stand 146 ofrece un respiro: un espacio donde el libro vuelve a ser protagonista. Los lectores hojean, conversan, se detienen. Valdelomar, cuya obra inspira el nombre del fondo editorial, parece estar presente en cada página, recordando que la literatura sigue siendo un refugio frente a la prisa y el ruido.

Finalmente, César Panduro también nos da su opinión sobre el recorte de la Líneas de Nasca y Palpa que pretendió realizar el Ministerio de Cultura.

Aquí el video de nuestra visita al stand 146.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo