Cultura

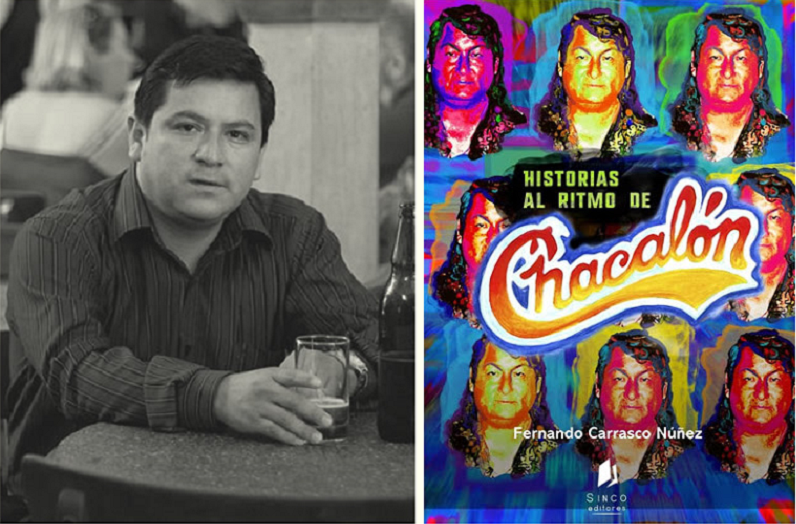

“Historias al ritmo de Chacalón”, de Fernando Carrasco Núñez

Hace muchos años, en la década de los ‘80s, por esas cuestiones del azar, caí en la Carpa Grau. Fue la primera vez que escuché en vivo a Chacalón y la Nueva Crema. Salíamos de un concierto subte por el centro de Lima y rebuscábamos Pisco Vargas o Conde de los Andes o Camino al Cielo. Éramos un grupo de subterráneos de 18 años caminando por las callejuelas adyacentes a la avenida Iquitos y a ese edificio infame conocido como Palacio de Justicia, noticiados de la venta de estos licores espirituosos en fondas de temida reputación.

Entre empujones, burlas y miradas que pasaban del asombro al achoramiento y del reto al desprecio, los que en aquella época conocíamos como chicheros, observaban nuestras ropas negras, los chancabuques de milico, los pelos parados o muy largos, los rostros desconcertados de muchachos mestizos como ellos, pero cuyos padres tal vez llegaron antes a esta Ciudad de los Culpables que no considerábamos nuestra. Así nos zampamos a la Carpa por unas rendijas, sobornando con media res a un cholo trejo que oficiaba de guachimán. Recuerdo claramente que Chacalón cantaba El Provinciano y cientos o miles o millones de circunstantes, para el caso da lo mismo, se agitaban dando pasitos que mezclaban el rock setentero con la salsa y las notas tristes del huayno serrano. Hombres y mujeres vestidos con ropas multicolores bebían cerveza por hectolitros y coreaban con hondo sentimiento, soy muchacho provinciano me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos, a trabajar, no tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre, sólo tengo la esperanza, de progresar, busco una nueva vida en esta ciudad…

Recuerdo que el Chato Jorge (tránsfuga de la Universidad de Lima refugiado en la Agraria), subte de Lince y fanático de Echo and the Bunnymen, Siouxsie y Gabinete Caligari, groupie de los aurorales Voz Propia y pata de la gente de Eutanasia, me miró y me dijo, oe Troglo, estos si son subterráneos, huevón… no esos anarco-fumones, borrachos y vagos mantenidos de la Helden o de la Jato Hardcore, esta gente chambea, huevón y sufre de verdad, huevas, este es el verdadero Perú. Mira, mira, causa, mira ese pogo, dijo señalando a la masa ondulante y ebria: panaderos, mecánicos automotrices, empleadas del hogar, ambulantes, obreros metal-mecánicos, carpinteros, jornaleros, campesinos sub-proletarizados llorando con la estremecedora guitarra del maestro Carballo y la peculiar voz de Chacalón y entonces, sin darnos cuenta, ya nos encontrábamos cantando Qué dolor siente mi corazón…

Desde ese entonces empecé a escuchar las canciones de Chacalón. Mi barrio de origen era un barrio que se ufanaba de salsero y rockero, en el mejor de los casos, paisanos “decentones” devotos del huayno clásico del Jilguero del Huascarán, Pastorita Huaracina o Picaflor de los Andes, pero nunca propensos a esa “horrible música de serranos achorados” que era como calificaban a la música chicha la mayoría de universitarios e incluso los radicales que habían tomado las armas, quienes repetían cual catecismo: el que habla de razas es racista, el que habla de clases es clasista.

Pocos años después coincidiríamos con Cachuca en los estudios de Filderes en Ingeniería, cuando aún se formaban las canciones iniciales de Los Mojarras y Semilla Nociva pergeñaba las primeras notas de El Poema Anarquista y País Racista. Para entonces, la realidad del país era otra, pero la música chicha seguía permaneciendo al margen. A pesar de sesudos tratados sobre el tema, a despecho de los intelectuales izquierdosos y de los esnobs que adoptaban la chicharra como emblema, cualquier estilo chichero (luego le dirían cumbiambero para asimilarla a los medios), seguía estando al margen de la ley de los bienpensantes criollos-blancoides, quienes en su temor cerval al indio levantisco asociaban la guitarra rockera-huaynera matizada con raptos de salsa, con el delincuente asaltabancos y el cholo altivo que no cree en nada ni en nadie, ni siquiera en el dios de los cristianos.

Testimonio esto porque he leído varios comentarios, seguramente bien intencionados, respecto a “Historias al ritmo de Chacalón”, magistral libro de cuentos de Fernando Carrasco Núñez. Y un lugar común a estas reseñas es aquél que reza que el libro narra la historia de la Lima marginal, chichera y lumpen. Palabras más, palabras menos, este es el lugar que se está haciendo común para aquilatar la obra de Carrasco. Craso error de quienes solo ven la epidermis de una obra que auguro será mayor con el tiempo, la madurez y los cojones bien puestos del autor.

Fue Marx quien categorizó a ese segmento de las clases sociales conocido por no dedicarse a actividades productivas, si no a acciones al margen de las leyes del Estado, con el término lumpen-proletariado (lumpen en alemán vendría a ser andrajoso), una subclase inferior incluso a la del proletariado, carente de conciencia de clase y como pretendían ciertos sectores, el perfecto colchón o punto de apoyo de la burguesía para sus fines particulares.

Una definición más precisa la brinda el propio Marx en el capítulo V (escrito en 1852) de “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte”: “Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpemproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème: con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de diciembre (…)”.

Pues bien, “Historias al ritmo de Chacalón” (SINCO Editores, 2020) de Fernando Carrasco Núñez (Lima, 1976), contiene algunas historias con personajes y argumentos propios de esa capa social tan temida por los criollos inservibles que se alucinan europeos, pero en conjunto el libro no es un fresco exclusivo de esa Lima lumpenesca, temida hasta la pichi por la izquierda almagrista y la derecha pizarrista, de esa Lima achorada compendio de los hijos del Perú Real, del Perú profundo, ese que le paró los machos al invasor chileno, al reptil Fujimori, al asesino AGP, al traidor Humala y a todos los Regentes que vienen gobernando nuestro país en contra de la voluntad popular manipulada en elecciones farsescas cada cinco años. Esa Lima que muchos denuestan como lumpen (lo más cercano al lumpen-proletariado serían ahora los mototaxistas reguetoneros o la escoria caribe con estatus de refugiados políticos), esa no es la Lima que he podido percibir en el libro de Carrasco.

Veamos por qué digo todo esto y por qué resulta injusto ese reduccionismo facilista de etiquetar la narrativa de Fernando Carrasco, en particular la desplegada en este libro, como una oda al lumpen nacional, como la narrativa de la marginalidad.

En primer lugar, los cuentos cumplen con el que tal vez deba ser el único requisito a exigir a cualquier creador: las historias están muy bien contadas, los cuentos son redondos y te mantienen en vilo, te conmueven, te asquean, te deleitan o simplemente te arrancan una sonrisa o una lágrima: este libro, amigos, se lee de un tirón. No es pretensioso, ni artificiosamente almibarado, no desbarra en rosquetadas experimentales tan queridas por post-modernos de izquierda y derecha. Desde lo más profundo del tuétano andino barrial, Carrasco chapa su chela, apela al recuerdo, usa su talento, conjura la nostalgia, afila la chaveta y empieza la fiesta de contar una buena historia, deleitando al circunstante, tal como lo hacía cuando entonaba boleros en el fenecido Bar de Ciro.

En segundo lugar, la verdadera narrativa del lumpen peruano, la auténtica narrativa de los marginales es, a mi entender, la narrativa de esos mamertos que se solazan contando historias onanistas de Mirafloresmanta, Sanborjayocc y La Molinamarca, infradotados que alucinan ser ciudadanos del mundo, hijos de milicos genocidas, sobrinos de congresistas rateros, entenados de altos burócratas ministeriales, hermanos de políticos de todos los pelajes, gaintelectuales incapaces de conmoverse con el llanto de un niño, marihuaneros sin horizonte, hijos de meretrices de la política lorcha, entenados de empresarios explotadores, escritorzuelos felatrices de Españistán y come-niños disfrazados de periodistas, es decir, el verdadero lumpen que apesta nuestra Patria, todos esos marginales al Perú hirviente de los barrios de un país con más de 32 millones de habitantes, mutantes de una realidad dolorosa, injusta y pletórica de historias que nada tendrían que envidiar al neorrealismo italiano o la narrativa de los jóvenes airados que tan bien contó el británico Alan Sillitoe en La Soledad del Corredor de Fondo, a mi parecer, el texto más inmediato al libro de Fernando Carrasco, vecino de Nocheto, El Agustino.

Y como dicen que para muestra un botón, y como un solo botón sería mezquino, comentaré 3 cuentos redonditos, en donde relumbra la verdadera temática del libro: el racismo y la exclusión, la guerra de clases y la descomposición de una sociedad asentada en cimientos de papel, la habilidad y la honradez de un pueblo que sufre y trabaja sin descanso y sin temor a la muerte.

1. Carehuaco

2. El retorno de Carmela

3. Tú serás la causa de mi muerte.

Carehuaco

Subtitulado “Llanto de un niño”, como la inolvidable canción de Chacalón, cuenta la historia de un niño que a la tierna edad de 8 años es rebautizado como Carehuaco, apelativo infame que en el Perú puede condenarte al acomplejamiento, al ostracismo y al fracaso. El pequeño, cuyo nombre no se menciona, es oriundo del puerto de pescadores de Pimentel, en el norte peruano. Hijo y nieto de pescadores, Carehuaco es el vivo retrato de su padre y es, además, el vivo retrato de los pescadores artesanales peruanos, esos hombres que se hacen a la mar en una chalana en busca del sustento cada madrugada, sin derechos laborales de ningún tipo, condenados por la gran industria pesquera y la contaminación a alejarse cada vez más mar adentro por cada vez menos pescado. El padre de Carehuaco es tragado una madrugada por la mar junto a tres compañeros y los cadáveres nunca aparecen. Aquí comienza la vida del niño norteño en la Ciudad de los Culpables: su madre, imposibilitada de hacerse cargo de 3 niños, decide enviarlo a Lima con sus tíos, mientras ella se queda en Pimentel (Chiclayo), trabajando para mantener a los 2 más pequeños, que ni siquiera pudieron conocer al padre. Narrado en primera persona por el propio protagonista, quien lleva de la mano al maestro/escritor a través de la historia, este es sin duda alguna el relato más conmovedor del libro. El personaje principal es un niño que a los 14 años recuerda cómo nació el apodo Carehuaco y cuenta sin complejos ni resentimiento las circunstancias en que surge el apelativo, atizado por la sabiduría y la discreción del maestro/escritor, alumbrados por un juguito de fresa con leche y varios cafés humeantes.

El desenlace, magistral a mi modo de ver, ocurre cuando la maestra María Chumpitaz Arias lleva una mañana un libro de láminas para ilustrar la clase acerca de la Cultura Mochica. Después de describir detalladamente los logros de esta gran cultura de la costa norte (arquitectura, hidráulica, la cultura militar y marinera, la orfebrería), la profesora saca de su cartera el libro bellamente ilustrado. Va mostrando a los niños las imágenes de collares, orejeras, utensilios de oro, máscaras, hasta que aparecen las obras de alfarería: los famosos huaco-retrato. En ese instante un palomilla grita, ¡Yarlequé, allí está tu cacharro!, y el salón revienta de risa. Pero Carehuaco permanece impasible, maravillado, observando el huaco-retrato que le resulta tan familiar, que le trae a la memoria el rostro de su padre, el inconfundible rostro de su padre. De un momento a otro, sus ojos se inundan en lágrimas ante el recuerdo: “dirigente de los pescadores de Pimentel, aguerrido, sabio y fuerte como un algarrobo”. Así era su padre.

La profesora lo abraza y lo saca del salón. Lo reconforta, lo instruye con sabiduría, le insufla amor propio, identidad y autoestima: “me dijo que yo siempre debería vivir orgulloso de mi padre, y, sobre todo, de haber heredado la inteligencia y la belleza de los antiguos moches”.

Como es natural en Carrasco, este hermoso cuento tiene una banda sonora de amplio espectro. Desde los gustos musicales de Yarlequé padre (La Paz y la Dicha y Llanto de un niño, de Chacalón y la Nueva Crema, valses, marineras y tonderos, entre los que menciona La Perla del Chira) hasta las canciones que la madre cantaba mientras cocinaba (Nueva Ola, baladas de Juan Gabriel) y los valses de Los Embajadores Criollos que entonaba su padre los domingos, las canciones fluyen como aguas trinas alumbrando escenarios y reforzando episodios.

Otro aspecto a destacar del cuento es la presencia inmanente del maestro/escritor y su bonita agenda de cuero verde. Más allá del fetiche, la presencia del Profe y su elegante agenda de cuero anuncian que el alter ego de Carrasco ya le echó el ojo a una buena historia. Lo demás es trabajo del artista. Carrasco no es un escritor profesional y dudo que quiera serlo. Carrasco, lo sabemos, es Licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y se gana los frijoles como profesor y la literatura, barrunto, la considera como un oficio con el cual interpretar el caos y el desorden de este mundo, que si le permite ganarse unos cobres, bienvenido sea, pero la dimensión psicológica y el despliegue intelectual, la ética y la estética de este volumen de cuentos me impiden pensar que, por lo menos ahora, Carrasco acomode las nalgas para escribir-corregir–quemar sus naves literarias sólo por la ilusión de agenciarse unos cuantos morlacos.

Un cuento como Carehuaco en épocas de globoidiotización y cosmopolitismo epidérmico, objetivo de las nuevas izquierdas y las derechas decrépitas, podría parecer a los paladares “finos” un alegato cuasi provinciano. Pero no debemos olvidar que se puede ser universal desde lo local, sin haber salido nunca incluso de tu propia manzana, porque como respondió Arguedas a Cortázar, “todos somos provincianos en este mundo, provincianos de las naciones y provincianos de lo supranacional”.

El retorno de Carmela

Carmela, muchacha ancashina, vive en Nocheto (Santa Anita) en un cuartito alquilado. Oriunda de un caserío de Yungay es enfermera técnica y trabaja en una clínica de Lima. Cada semana, los viernes por la noche, Carmela aborda un ómnibus interprovincial y enrumba hacia su natal Yungay, tras recorrer cerca de 500 kilómetros remontando la Cordillera de los Andes. Después de la obligatoria visita a la familia, la joven corre desesperada a los brazos de su amante secreta: el Hada Verde.

La técnica que usa Carrasco para narrar la historia demuestra que abundan en su taller literario las herramientas precisas para hilvanar fino. Por un lado, el punto de vista omnisciente de una tercera persona cuenta a Carmela en remisión apelando al recuerdo para exorcizar las causas que la empujaron al vicio del alcoholismo. Por otro, es la propia Carmela quien detalla su historia a su apreciado profesor del taller de literatura.

Esta técnica usada por Carrasco resulta funcional para el difícil tema del alcoholismo femenino. Carrasco deja fluir la historia en labios de Carmela, desde que siendo una adolescente se refugia en el licor para librarse del miedo y de la presencia lacerante de un agresor sexual (un familiar cercano venido desde Lima) que intenta someter a una pre-púber Carmela, casi con el consentimiento de su propia familia: Carmela debe enfrentar en soledad este episodio violatorio y el alcohol se convierte en refugio ante la imposibilidad de comunicar y exorcizar con alguien el atentado que sufre siendo niña. Sin ápice de didactismo ni moralina, nos enteramos a través del desarrollo de la historia cómo la propia de familia es quien introduce juguetonamente a Carmela en el mundo del vicio. Los conocidos cumpleaños familiares, las festividades patronales, las fechas conmemorativas, cualquier pretexto es bueno para, entre bromas, obligar a los adolescentes a probar alcohol y son los propios padres y familiares directos quienes conducen a sus hijos al desbarrancadero donde mora Baco.

Pero no es el canal familiar el único sendero para llegar a enviciarse con la droga más consumida entre los adolescentes peruanos. El ambiente amical de Carmela, primero en el colegio y el barrio y luego en el Instituto de Enfermería de Yungay, en donde en contra de cualquier pronóstico, Carmela se gradúa de enfermera (porque era “una borrachita responsable”) y luego la Clínica limeña en la cual recala la protagonista, en todo lugar la muchacha encuentra una pandilla de dipsómanos dispuestos a entablar relaciones íntimas con el Hada Verde, algo que se inicia como un juego divertido y placentero pero termina desarmando el cerebro hasta apagarlo.

Sin embargo, son la vergüenza y el amor propio de Carmela los que la conducen a la decisión de escapar del Hada Verde que la tiene aprisionada y a punto de acabar con la dignidad de su existencia y con su propia vida. Sabemos que el alcohol daña los lóbulos frontales y temporales de la corteza cerebral. Estas zonas del cerebro son las encargadas de procesos complejos como el control de los impulsos, el ajuste a las normas sociales, la autopercepción en sociedad y los propios comportamientos personales. Es decir, las zonas más importantes para controlar los problemas con la bebida resultan ser las más dañadas por el alcohol y por tanto, a más trago por más tiempo, mayor será el daño infligido al cerebro y al organismo.

Tal pareciera que Carrasco ha vivido la experiencia en carne propia, porque la descripción del período de abstinencia de Carmela, desde que toma la decisión de librarse del Hada Verde —es así como llamaba Wilde al ajenjo, el elíxir espirituoso de 89° preferido por la bohemia del siglo XIX— hasta el momento en que debe pasar la prueba de fuego en el matrimonio de su hermana, es vívida y real. Carmela resulta victoriosa y logra mantener la abstinencia: es joven todavía, se aferra a los recuerdos bonitos de su infancia rural, al cariño de su familia, al recuerdo de su pueblito, a las canciones y el amor familiar que alumbraron sus primeros días.

Ante el espectáculo macabro de la descomposición de la Sociedad Andina (incluyendo en el término a la 100% andina Ciudad de los Culpables), siempre resultará interesante la banda sonora de cada cuento que nos entregue Fernando Carrasco. Porque la sinfonía de las ciudades cosmopolitas e hiper-pobladas constituye el trasfondo de la épica de los mortales comunes que se buscan el sustento diario en sus calles, parques, plazas, mercados y en los más impensables vericuetos.

En este caso, la odisea de Carmela transcurre al ritmo de la cumbia peruana y del huayno moderno. Acompañan en las diferentes etapas de la odisea de la protagonista los huaynos de Sonia Morales (Perdóname) y Dina Páucar (Volveré), los cuales juegan probablemente una doble función: por un lado, evocan una infancia feliz lejos del mundanal ruido en su Yungay natal, pero por otro, a través precisamente de esa nostalgia, conducen o mantienen a Carmela en el desbarrancadero en el cual Baco celebra eternamente. Escuchamos también las cumbias de Agua Marina (El casorio) y Armonía 10 (Herido corazón, El Cervecero) y las del sempiterno Chacalón, idolatrado en el natal caserío de Carmela por su viejo amigo El Conejo chacalonero y que al ser escuchado en el barrio que le da cobijo en Lima (Nocheto, barrio chacalonero como el que más), la conduce a la añoranza y al deseo irrefrenable de aliviar la nostalgia en el alcohol.

Finalmente es imposible dejar de recordar el famoso poema El Brindis del Bohemio del mexicano Guillermo Aguirre Fierro (Pero en todos los labios había risas/Inspiración en todos los cerebros/Y repartidas en la mesa/Copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo), ante el recuerdo de la familia perdida por culpa del vicio y las malas juntas que Carmela rememora en el bus de retorno a su pueblo natal. La Carmela de Carrasco es el arquetipo de cierta mujer novo-andina, aquella que sale adelante pese a las vicisitudes y pese a que la mujer es más susceptible que el hombre a problemas asociados con el consumo de alcohol, tanto problemas de salud como de dependencia, por no mencionar la vulnerabilidad de una mujer ebria a recibir agresiones sexuales.

Tú serás la causa de mi muerte

Para el común de peruanos el término lumpen carece de significado, les resulta absolutamente desconocido. Incluso para jóvenes universitarios salidos de las canteras de las universidades-pollería de los últimos años, la palabra lumpen o lumpen-proletariado sonará a insulto en alemán o quechueslovaco, algo así como reconchetumare. Pero si les mencionas que el causa en cuestión es palomilla, bandidito, chueco, choro, ladrón, como que los muchachos ya van comprendiendo como es la nuez. Un causa puede ser choro, pero si no choca con el barrio (como los choros de antaño), entonces el causa es bandidito no más. Si el causa es un choro (torreja, monse, faite, taita, en fin) que tuvo que colgar los guantes porque lo lisiaron en un enfrentamiento, porque reflexionó en cana o porque vio la luz en algún lugar de culto evangélico, entonces ese choro plantado se dedicará a escuelear a los jóvenes del barrio sobre las inconveniencias de tan finos y elegantes menesteres. Sin embargo, hay otros que no se arrepienten nunca y aun cuando hayan colgado los guantes, mediante el viejo oficio de contar historias, se dedican a trabajar el ingenio y a ser memoria viva del gremio.

Uno de estos “hombres de la noche”, surgido de un barrio del cono este de Lima, es quien cuenta la historia al Escritor Noctámbulo en un bar del centro de Lima, no sin antes advertirle al colega (porque a fin de cuentas ambos son contadores de historias) que lo que va a escuchar es una verdadera historia (no una historia verdadera): vitalista, callejera, “…no sonseritas de pecho frío, poseras e intelectuales”.

El arte de Carrasco se afina en este relato. El narrador es presentado como un lector impenitente, pero es a la vez un causa trabajado por la vida, un tipo con calle, lo cual le ha permitido entre otras insignias, conseguir joyas literarias a precios irrisorios (Arlt, Hemingway) y hacerse de historias asombrosas. Víctima del extraño vicio de leer caminando, empieza a referir su historia en la particular jerga de los conos de Lima, principiando en una infancia dura y llena de carencias con alusiones concretas al desastre del primer gobierno aprista, a la adolescencia pelotera en medio de los apagones causados por la voladura de torres de alta tensión en los ochentas y aquella canción “Viento” como dolorosa banda sonora de una niñez en la que aprendió a contar ficciones a sus patas del colegio para hacerse invitar el fiambre. Sin censuras, el narrador oral va indicando al Escritor Noctámbulo los secretos para contar una buena historia, sin desviarse, exagerando un poquito pero haciéndola siempre creíble, sobre todo si uno es el protagonista, “las cositas claves del escenario y de los personajes, minucias, gestos”.

Resulta curioso, ignoro si ha sido adrede, pero quien haya conversado con un narrador oral de estratos populares, descubre una capacidad increíble para hilar historias, la cual es mayor por la capacidad para improvisar, si el narrador es un individuo carente de preparación académica, si es un contador de historias nato. Esta capacidad nacida involucra actividades cerebrales complejas como recordar, manejar diferentes registros lingüísticos, leer, escribir, escuchar, recrear y componer música inclusive.

Para quienes hemos entroncado nuestro destino con el pueblo, subleva la incapacidad de la juventud actual para hilvanar apenas frases u oraciones inteligibles. Influencia de la televisión y la radio, del lenguaje cibernético y del reguetón vomitivo parido en las máquinas clónicas en el norte de América, los muchachos de estos días, se distinguen por su afasia y su incapacidad para comunicar ideas, emociones y sentimientos. Pero, si uno se adentra en el corazón de los diferentes estratos de la masa viva, la cosa cambia.

Entonces, en personajes tan disímiles como los que presenta Carrasco, ¿cuál es la índole de la memoria? ¿Sería posible el pensamiento sin lenguaje? Según algunos neuro-psicólogos todos los procesos del pensamiento involucran o están determinados por el lenguaje y la afasia significa la muerte de la cognición. Según otros, como los seguidores de Jean Piaget, pensamiento y lenguaje son corrientes separadas y creen que el pensamiento puede proseguir en forma inalterada pese a una afasia aguda.

Muchos pensadores han asociado la descomposición del lenguaje con la corrupción o descomposición social. Octavio Paz dice que “cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje”, Karl Kraus creía que toda depravación de la palabra permite reconocer la depravación del mundo, la prueba de que algo está podrido en la base. Consideraba Kraus que la corrupción lingüística era la causa de la degradación de los pensamientos y las conciencias; según él, las personas que hablan mal y escriben mal también pensarán y actuarán mal.

Carrasco, hijo del pueblo, ha conseguido maridar sin problemas el lenguaje lumpen de la Lima actual (incluida la jerga del hampa), con una prosa elegante y eficaz, carente de barroquismos ociosos.

El relato recorre sin dar tregua al lector escenarios tan disímiles como las cantinas de El Agustino y Barrios Altos, el óvalo de Santa Anita, un local en La Molina y el famoso Bar del Sastre en Nocheto, que es donde se va gestando la historia central del relato: el viaje del protagonista a Tingo María, en la selva central del Perú, llevando un misterioso Toyota Yaris color guinda, por encargo de gente colombiana metida en “asuntos bien serios”, a través de un viejo conocido del anti-héroe del cuento, un zambo apodado Metralleta. Metralleta es un zambo canero y de poco confiar, famoso además por gilero y recurre al anti-héroe, hijo empobrecido de un antiguo Rey de la Papa abastecedor de las pollerías grandes de Lima, bonanza que le permitió al protagonista estudiar en el CMLP y aficionarse a las armas de fuego, afición que más tarde le servirá para agenciarse de un dinero extra. Browning, Magnum y otros fierros, con el número de serie bien limado, le permiten ganarse unos cuantos cobres adicionales a su trabajo como taxista en un destartalado Daewoo Tico color amarillo.

De manera increíble, el carro estaba limpio de cualquier tipo de droga, pero era el gancho para endulzar al Chatín (el protagonista-narrador) con el fin de trasladar un cargamento de veinte kilos de cocaína desde Tingo María hasta Lima, en complicidad con un agente del CORAH (un proyecto especial de control y reducción de la coca en el Alto Huallaga, financiado por EU). Todo está conversado, le van a dar incluso un nuevo DNI y es imposible que algo salga mal. El protagonista se debate en un mar de dudas, pero es pobre y siempre le ha gustado correr riesgos. Recuerda con nostalgia las buenas épocas de su vida, cuando el padre tenía dinero. Su joven mujer está gestando y no tiene seguro social ni un trabajo fijo. Este segundo viaje le permitirá agenciarse un buen puñado de dólares y, si todo sale bien, armará un negocio en Lima, una bodeguita, tal vez una librería o un pequeño restaurante, lo que sea. Las dudas atormentan su alma, pero como la primera vez se dice, o todo o nada.

Después de varias vueltas de tuerca magistrales, el desenlace del cuento es contundente e inesperado: Metralleta engaña a los colombianos, “cierra” a los policías cómplices del engaño, se queda con la droga, no le paga al Negro Humo, torturador de los colombianos para lograr el rescate, incluso ha sembrado una leyenda difundida por el Pucarino: ha sido ajusticiado por unos chiquillos lúmpenes del Callao y su cadáver arrojado en un basural de Caquetá. Pero Metralleta no puede engañar al más sapo de todos, al que se la tenía bien jurada, al dueño de la Beretta Magnum.

Colofón

Si esperábamos encontrar en la narrativa desplegada por Carrasco los viejos tópicos alusivos al Ande, apus tutelares, jarjachas terroríficas y wamanis sagrados, nos daremos de muelas contra el pavimento ahuecado, sucio y maloliente de las calles de Lima, mega-urbe en la cual se entremezclan al ritmo de Chacalón los hijos de los migrantes de todo el país, conformando una nueva raza que aún no sublima su más pura esencia por múltiples causales de orden social, político y económico, pero que en el camino irá adquiriendo forja e identidad, tal como lo hacen los inolvidables Carehuaco, Carmela, Jacinto y Eliseo, los Once Chavetas, los habitúes al Bar del Sastre y qué duda cabe, el personaje principal de todos los cuentos: el inconfundible Profe y su boina y zapatos marrones, pantalón beige y agenda de cuero verde, regalo de Carmela. Es el Profe quien logra arrancar con su sabiduría, cariño y paciencia las potentes historias a los personajes más disímiles como los que hemos disfrutado en los siete cuentos de Carrasco.

A manera de epílogo anotaré que a lo largo de este hermoso volumen de cuentos permanece latente y dolorosa la herida principal que desgarra a la sociedad peruana real, no esa que se cuentan entre ellos mismos los malcriados ahijados del Marqués Lorcho. Comenzando por el niño norteño marginado con esa aleve maldad infantil por otros como él mismo, debido a las facciones de su rostro pre-hispánico, hasta el equipo de fútbol de los Once Chavetas, cruzando por la joven Carmela (huanuqueña, huaracina, huancaína, yungaína, puneña, con toda justicia neo-limeña) recuperada del alcoholismo por su fuerza de voluntad y el amor familiar, este volumen de cuentos arranca el velo con el cual el capitalismo de alta intensidad (implantado violentamente en el Perú hace casi 30 años) pretende ocultar nuestros rostros: seguimos todavía a una distancia sideral del pretendido paradigma integrador y optimista que planteara el Inca Garcilaso de la Vega hace más de 4 siglos. Ese sueño integrador de Garcilaso, convenientemente defendido por los que disfrutan de las gollerías de un sistema económico y un orden social injusto, asesino de las ilusiones de un pueblo de “hombres que aman y luchan llevados por un cruel destino”.

Cultura

Asociación de Anselmo Pi, usaría convenio con Mincul para escanear irregularmente territorio nacional

Otra incongruencia del Ministerio de cultura que pone en peligro la seguridad y soberanía nacional. Especialistas se pronuncian sobre convenio con Asociación de Anselmo Pi Rambla.

Anselmo Pi Rambla y su asociación sorprendieron a la reconocida empresa italiana KHAFRE PROJECT al decirles que, junto a su equipo, podrán escanear satelitalmente territorio peruano, específicamente el cusqueño, para buscar laberintos subterráneos es así que, en reciente conferencia de prensa, el cuestionado Pi Rambla, junto a funcionarios de la empresa, anunció que pronto se escanearía Cusco en búsqueda de pasajes subterráneos.

In Malta with @Filippobiondi_1 @meimor08 of KHAFRE PROJECT viewing their discoveries that will change history. We had the pleasure to announce that Pi Rambla foundation will work with them to seek Sacsayhuamán labyrinths & the Cusco underground @TheProjectUnity pic.twitter.com/Zfviuw3zvR

— Anselm Pi Rambla (@PiRambla) June 15, 2025

Al respecto, el entonces director del Ministerio de Cultura Cusco, Jorge Luis Moya refiriéndose a permisos de investigaciones arqueológicas obtenidos por la Asociación Pi Rambla, refirió que, a la fecha, no cuentan con ningún permiso de investigación arqueológica y la solicitud que ha presentado dicha asociación está siendo observada por diferentes incongruencias en los informes y por el producto que están presentando para su calificación. Asimismo, refirió que el convenio, firmado por la Asociación Pi Rambla y el Ministerio de Cultura, se encuentra en un proceso de nulidad en la sede central del Ministerio de Cultura en Lima.

Moya también manifestó que el Ministro de Cultura no ha dado permiso alguno a la Asociación Pi Rambla para escanear satelitalmente territorio cusqueño, recalcando que la Asociación en cuestión no cuenta con ningún tipo de permiso otorgado por el Ministerio de Cultura – Cusco y que este hecho violaría nuestra soberanía nacional.

Asimismo, el Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Dr. Pieter Van Dalen, se pronunció referente al anuncio de la Asociación Pi Rambla que escaneará satelitalmente territorio cusqueño para buscar laberintos subterráneos. “Es una situación muy preocupante y alarmante el hecho de que se escanee satelitalmente territorio peruano sin consentimiento de los ministerios pertinentes, y que el Estado peruano, a través de las instituciones que deben velar por la protección de la seguridad nacional, permita que instituciones extranjeras estén realizando vuelos o utilizando satélites en nuestro territorio nacional. El Ministerio de Defensa debe intervenir inmediatamente, tomar acciones, convocar a esas instituciones y enviar un documento para que cesen este tipo de acciones ilegales”.

Con lo expresado e informado por el entonces director del Ministerio de Cultura Cusco, Jorge Luis Moya, queda demostrado que Anselmo Pi Rambla y su asociación no contaría con ningún tipo de permiso, evidenciando que estos supuestos investigadores profesionales habrían sorprendido a la empresa KHAFRE PROJECT. Aquí la falta de ética sería desbordante; ya que se cree que el Perú es un feudo o sigue siendo colonia española, además se piensa que las condiciones políticas que se tenían en la dictadura fujimorista siguen siendo las mismas, donde con un fajo de billetes se conseguía cualquier cosa, entre ellas poner en riesgo el patrimonio cultural de la nación y el saqueo de yacimientos arqueológicos.

El día domingo, el programa Política y Poder emitido por IMPECABLE TV realizó varios destapes referentes a la figura de Anselmo Pi Rambla, este cuestionado personaje que pretende volver a obtener permisos del Ministerio de Cultura. Al respecto fue consultado el alcalde del Cusco, quien, refiriéndose a la solicitud de la Asociación Pi Rambla para excavar la Chincana de Cusco, fue tajante: “Como alcalde del Cusco quiero ser claro y tajante: Nadie va a tocar una piedra mientras no tengan la autorización de la comuna provincial”.

https://www.facebook.com/inpecable.peru/videos/4152160415059718

En un anterior artículo de Lima Gris titulado “Escándalo en el Ministerio de Cultura: ¿Un Convenio Extraterrestre?” (https://limagris.com/escandalo-en-el-ministerio-de-cultura-un-convenio-extraterrestre/), donde pusimos en conocimiento de la opinión pública que diferentes grupos humanos del Cusco exigen la anulación del convenio entre el Ministerio de Cultura y la Asociación Pi Rambla y denuncian la incongruencia del Ministerio de Cultura al vulnerar los fines para los que ha sido creado, entre ellos fortalecer la identidad nacional.

Luego de leer este artículo, el Ministro de Cultura, Fabricio Valencia, seguirá protegiendo dicho convenio que, según las comunidades aledañas al parque arqueológico de Sacsayhuamán, atenta contra nuestra identidad cultural. Ellos no son los únicos, pues el reportaje del programa cusqueño Política y Poder mostró una serie de evidencias que muestran que Anselmo Pi atentaría contra la historia e identidad de los peruanos.

Una dato importante para el ministro Fabricio Valencia, hijo del distinguido arqueólogo y antropólogo Alfredo Valencia Zegarra, es que Anselmo Pi Rambla afirma reescribir la historia de la humanidad y que los muros del Coricancha no son incas. ¿Qué diría de esto el padre del Ministro de Cultura? Y una más para el Ministro: el señor Pi Rambla afirmó que los muros del Coricancha tienen una antigüedad de 4000 años, cuando los estudios de arqueólogos cusqueños, peruanos y extranjeros entre ellos sus señores padres, afirman con evidencias científicas que el Coricancha es de la época inca.

Esperemos que el Ministerio de Cultura tome cartas en este asunto y no vuelva a firmar convenios irresponsables, y que cuyo objetivo es minimizar nuestro glorioso pasado.

Cultura

Entre el alma y los muertos: entrevista a Orlando Mazeyra Guillén, Premio FILAY 2025

Hablamos con el autor de ‘El mar que nos espera’ sobre literatura y resistencia’

Por José Emilio Caro Gómez

Ayacucho tiene dos traducciones: una que me gusta, derivada de lo poético, «Rincón del alma», y otra que proviene de la historia, «Rincón de los muertos». La Plaza de Armas, diseñada en un modelo de damero, está ahora llena de feriantes de libros. Sobre ella, el cielo azul se extiende, salpicado de nubes blancas y grises. De vez en cuando, alguna nube se cuela en los portales con arquerías que rodean el centro, donde se encuentra la estatua del héroe de la independencia, el Mariscal Sucre. Sin embargo, esta figura es una de las tantas mentiras que la historia oficial nos impone: un héroe de barro. No entiendo por qué no colocan una estatua del General La Mar, quien sí estuvo y dio la cara a los masones españoles. Quizá en la firma del tratado de independencia se intercambiaron el santo y la seña de su logia: “¿Qué hora es?”, preguntó uno, y el otro respondió: “Es hora de trabajar”.

Huamanga, a esta hora de la tarde, la observo desde lo alto de un balcón. Espero al ganador del Premio de Novela Corta de la Feria Internacional de Ayacucho. La calma de la ciudad, con su arquitectura morisca-andaluza y su historia llena de contrastes, se mezcla con las voces del público que se incrementa al pasar las horas.

Orlando llega puntual. Nos saludamos afectuosamente, pues la última vez que lo vi fue al pie del Misti, en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, en Arequipa. Nos sentamos, y siento una gran premura por hacerle unas preguntas que siempre me rondaron al leerlo.

-Tomo un sorbo amargo de café y sin miramientos-.

¿Cómo y cuándo comenzaste tu camino en la literatura?

Casi sin darme cuenta, creo. Escribiendo cuentos de fútbol en la primaria y conociendo la obra de Antoine de Saint-Exupéry, Ribeyro, Reynoso, Arguedas, Horacio Quiroga, Sabato, Osvaldo Soriano, Fontanarrosa, entre otros. Recuerdo que en quinto de secundaria le informé a mi madre que quería ser periodista y se rió de mí. Según ella, las carreras decentes eran (o son) Medicina, Derecho e Ingenierías. Por eso, a pesar de que ingresé a Ciencias de la Comunicación en la Unsa, ella me obligó a estudiar ingeniería en la Universidad Católica de Santa María. Desde muy joven supe que tenía que remar contra la corriente y lo sigo haciendo. Mi vida ha consistido en darle la contra a los demás.

Cuando publicaste tus primeros relatos, ¿cómo era el panorama narrativo peruano?

Realmente desolador. Yo terminé la universidad hace más de 20 años y en Arequipa no existían las editoriales independientes. Apenas recuerdo a un editor y escritor de cuentos fantásticos que me explicó, muy a su manera, lo costoso que era publicar un libro de relatos; por eso me desmotivé y, a pesar de que seguía escribiendo, pensé que jamás podría publicar mi primer libro.

Por suerte, justo en el último semestre de la universidad, encontré una convocatoria a un Premio Nacional de Cuento Largo organizado por la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque: la historia tenía que ser de no menos de 25 páginas y de no más de 50. Así, muy influenciado por «El túnel» de Sabato, escribí furiosamente «Todo comenzó en la Universidad». Fui co-ganador del primer lugar, así que nos repartimos el premio con un estudiante de Piura. No obstante, el verdadero premio fue saber que los jurados fueron dos grandes como Colchado y Oswaldo Reynoso. Así pude conocerlo y entrevistarlo en su casa de Jesús María. Nos volvimos patas, fue una entrañable amistad. Yo le sugerí el título del último libro que publicó en su tierra natal: «Arequipa lámpara incandescente» y también me lo dedicó. Ese quizá sea mi mayor e inmerecido premio. O haber leído los borradores de sus últimos libros para luego almorzar comentando sus historias. ¡Qué privilegio! Creo que por eso, desde que él murió, ya no quiero ir a Lima. Ir a la capital representaba la posibilidad de ir al parque Alberti de Jesús María, tocar la puerta y pasar jornadas espléndidas con ese querido amigo.

-Claro, él siempre me dijo: mira, ese es un verdadero escritor-.

En tu opinión, ¿el arte puede ser un medio de resistencia frente a la anomia que vivimos actualmente?

Antes que escribir, leer es resistir. Los escritores somos lectores que damos un paso más y nos ponemos a contar historias con la ilusión de hacerlo con el talento de los maestros. Por eso es tan necesario fomentar la lectura desde la infancia y evitar la censura de autores incómodos. El arte debe introducirse en nuestras vidas, modificarlas y permanecer para siempre.

Un escritor, según tú, ¿puede realmente apartarse de lo ideológico?

Creo que ningún escritor puede hacerlo porque publicar un libro ya es un acto político. En nuestras historias asoman nuestras filias y nuestras fobias, nuestra mirada del mundo y nuestra ideología, equivocada o no, ese ya es otro cantar.

Para quienes aún no hemos tenido el placer de leer El mar que nos espera, ¿cómo definirías en tres palabras?

Una novela atípica.

Escribir una novela corta; ¿cómo fue para ti ese paso?

El libro tiene varias partes. Primero, una historia breve que Fernando Rivera analiza muy acertadamente cuando señala: “El sueño y la condena de vivir se narran y desnarran en esta implacable nouvelle que con una velocidad alucinante recorre el otro lado de las cosas. Orlando Mazeyra Guillén ha escrito en El mar que nos espera una historia extraordinaria donde los personajes miran desde el vértigo de la pesadilla y el acecho de la muerte, las posibilidades de la vida”. Pero luego asoma el deseo de construir «la casa de la novela» como señaló Luis Hernán Castañeda: «Orlando Mazeyra Guillén se sumerge en un mar cuyas profundidades ocultan las ruinas de una tragedia. Con una prosa directa y precisa, recupera los fragmentos de un pasado traumático. Y los devuelve a la superficie, donde intenta construir la casa de la novela. Su proyecto, a la vez literario y sanador, busca hacer habitable —respirable— el océano de sombras que asfixia a sus personajes. De allí que El mar que nos espera sea una historia resquebrajada, que no deja de perseguir, a través de sus giros de voz, perspectiva y género, una cierta unidad perdida. Sin embargo, el intento por anclar su relato en una verdad revela que la escritura ofrece un camino engañoso. Y que las motivaciones del escritor, lejos de ser redentoras, pueden estar contaminadas por el deseo y la traición”.

Es una novela sobre cómo yo escribí mi primera novela. O sea, ficción sobre la ficción y al final otro libro más que parece ser de otro autor. Mi novela es un reflejo de mi vida: imperfecta. Es como yo: con baches, vacíos, puntos ciegos.

Sé que estuviste en la capital, pero luego regresaste a vivir en Arequipa, ¿lo haces por elección o es un tipo de autoexilio?

Arequipa es mi patria. O si quieres, mi patria chica. He vivido y he trabajo haciendo prensa en Lima y es una ciudad que detesto desde los forros. Y esto no me impide aceptar con mucha pena y angustia que Arequipa cada vez se parece más a Lima. ¡Es espantoso!

-Oswaldo Reynoso te consideró un narrador prometedor.-

Oswaldo para mí es un hermano mayor. Un ejemplo a seguir. Y sobre todo un maestro. En mi novela hay ciertos guiños a él como mentor, creador y guía. Nunca estaré a su altura, pero sigo sus pasos con mis limitaciones y con muchísima pasión, algo que también aprendí de él.

¿Qué opinión tienes sobre las ferias regionales como la que se realiza en Ayacucho?

Que tienen un auténtico espíritu independiente y sobre todo plural. Déjame, por favor, agradecer una vez más a los jurados del Primer Premio Internacional de Novela de la FIL Ayacucho por elegir mi trabajo. La vida es como un juego de azar y creo que los premios también. Esta modesta gratificación, más que económica, tiene un carácter espiritual inmarcesible. Los escritores del interior del Perú tenemos que sacrificarnos en demasía para difundir nuestros libros. Por suerte, ahora contamos con un nuevo evento literario independiente en Ayacucho y eso me alegra muchísimo. Sé que cada año habrá mejores obras que la mía, no me cabe la menor duda.

Además de Reynoso, ¿qué otros escritores nacionales o extranjeros han sido referentes para ti?

De Arequipa: Oswaldo Reynoso, Vargas Llosa, Edmundo de los Ríos. También respeto y sigo con atención la obra de Yuri Vásquez, Alex Rivera de los Ríos, Jorge Monteza, Victoria Vargas, Dennis Arias, entre otros. Creo que es necesario, primero, conocer lo propio.

Además están obviamente Ribeyro, Arguedas, Valdelomar pero también Claudia Ulloa, Laura Riesco, Juan Manuel Robles, Luis Hernán Castañeda y un largo etcétera.

De los extranjeros no puedo olvidar a Camus, Sabato, Rubem Fonseca, Clarice Lispector, García Márquez, Lucia Berlin, Borges, Henry Miller, Richard Ford, Cheever, Volpi, Leonardo Padura, Ricardo Piglia y muchos más.

Al inicio de tu carrera, ¿cómo fue tu relación con los medios literarios y editoriales en el Perú?

Distante. Soy un escritor insular. Escribir historias en el semanario de César Hildebrandt me hizo ganar muchos lectores. Pero es sabido que en las editoriales que Oswaldo Reynoso llamaba «transnacionales» más que el mérito o el talento, prima la patería, el lustrabotismo y la argolla.

El reconocimiento institucional, como el Premio de Novela Corta que ganaste, ¿cambia algo en tu visión como escritor?

No, para nada. Me emociona mucho, eso sí. Me permite publicar mi novela y encontrarle un espacio en los medios. Pero ya te dije que los premios son un juego de azar y a veces los ganan los que menos lo merecen. Sean grandes o pequeños.

¿Cómo defines el tono de tus relatos?

Mi narrativa es autobiográfica e intimista. Pero en mi novela escapa del realismo a secas y «juego» con la novela «policial», con el terror, lo sobrenatural, etcétera. Ha sido todo un reto para mí y espero que el resultado sea alentador para todos aquellos que se animen a leerla.

¿Has considerado explorar otros géneros como la poesía, el ensayo o el teatro?

Garabateé poemitas en mi juventud pero no pasó de eso: meros garabatos. Una vez recibí un reconocimiento en El Búho por un modesto ensayo sobre Arequipa. Y me encantaría escribir una obra teatral, así que no lo descarto. Ojalá algún día lo haga.

¿En qué proyectos literarios estás trabajando actualmente?

Un libro con una mirada acuciante, dolorosa pero también esperanzadora del Perú: un libro peruano en el mejor de los sentidos y escrito con compromiso, por supuesto.

¿Qué consejo le darías a jóvenes narradores que, como tú, empiezan desde regiones como Arequipa, lejos de los grandes centros editoriales?

Que se olviden de todo lo «grande» (y grande entre comillas): ciudades, editoriales. Que no escriban llevados por modas literarias o temas que «vendan», que no piensen en los premios. Yo por ejemplo no he podido terminar de leer a Premios Alfaguara porque se me ha terminado de caer el pelo y las muelas también.

Uno debe escribir sobre lo que le revuelve las tripas y no casarse con nadie.

¿Prefieres trabajar en comunidad con otros escritores o te identificas más con un proceso individual y silencioso?

Como te dije: soy muy insular. Detesto las argollitas y manchitas «nice». Esa gentita que juega en pared y se devuelve favores.

Pasar del relato breve a la novela corta, ¿qué reto representó para ti?

Ponerme a prueba, intentar reinventarme. Es mi libro más audaz sin dejar de ser íntimo. En realidad no es una novela sino una antinovela. Espero que te guste. Yo creo que a Oswaldo le hubiera llamado la atención: la terminé el día de su cumpleaños, el 10 de abril.

Reynoso es un león arequipeño que sigue más vivo que nunca.

Cultura

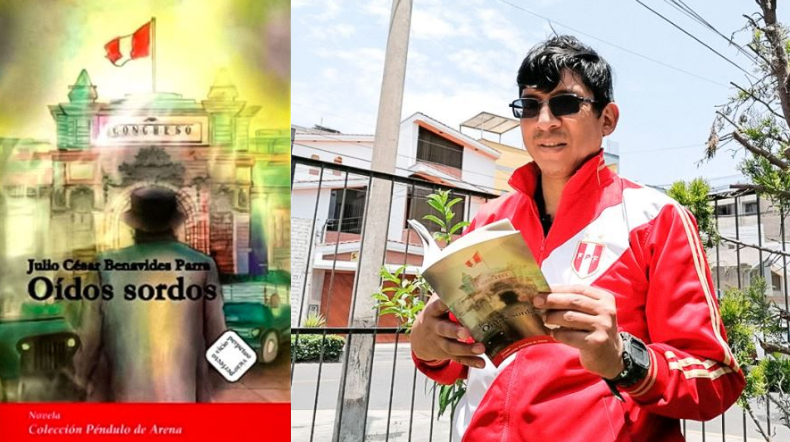

La literatura no muere gracias a ciudadanos como Julio Benavides Parra

Lee la columna de Marisol Verónica Giordano Silva

Por Marisol Verónica Giordano Silva

Julio César Benavides Parra nació el 20 de marzo de 1977, en Lima, en el distrito de Jesús María, y cursó estudios en el colegio particular Enrique N. Espinosa, del distrito del Rímac. Desde la educación secundaria, Julio destacó por su inclinación a las letras.

El año 1993 ocupó el tercer lugar a nivel inter-colegios en el Rímac, en un concurso convocado por su institución educativa. El año 1996 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudió ciencias de la comunicación, y desde ahí empezó su mayor compromiso por la literatura al punto de decidirse por ser escritor.

Diez años después, en el 2006, creó con un grupo de poetas y músicos el grupo “Hojas del éxodo”, y en este interín obtuvo el tercer puesto de un concurso de poesía organizado por la UAP y el gestor cultural José Beltrán Peña.

En el 2009, con un grupo de amigos, organiza el grupo denominado “Parnaso Perpetuo” y en un año desde ahí se organizó 15 recitales. Luego de esta etapa poética, Julio César, desde el 2010, desarrolla actividades en la editora “Paracaídas”, dirigiendo tres proyectos que se convirtieron en un libro, iniciando también su camino de editor y el 15 de enero del año 2011, con la antología “Sacra cofradía”, libro de once autores, apareció con el sello editorial “Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto”. Gracias a ese noble proyecto viajó por costa, sierra y selva.

Entre sus poemarios destacan “Narciso y sus musas”, “Cultura combi” y “Mar de amores” y en narrativa tiene el título “Buscando a Venus”, además de la exitosa novela “Oìdos sordos”, de 79 páginas, publicado en noviembre del 2021, ambientada en el Perú de los años setenta del siglo pasado, tiempos de fútbol y del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.

No obstante, su actividad creativa, esta se ve enriquecida en la vida de Julio César con su quehacer editorial a través del sello “Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto” que ya tiene más de 150 títulos, entre poesía, narrativa, teatro, ensayo, sociología, antropología, medicina y filosofía, llevando a los lugares más recónditos de la patria a autores como Marco Martos, Winston Orrillo, Leopoldo Chariarse, Alonso Cueto, Eduardo Gonzales Viaña, Cronwell Jara, Edgardo Rivera Martínez, etc.

Gracias a esta labor de Julio César, se contribuye para que no fenezca el ambiente cultural y literario en nuestro Perú, y qué mejor con libros buenos, bonitos y baratos que tienen en la portada el acabado de connotados artistas y excelentes fotógrafos dedicados a trabajos de gran calidad artística.

Cultura

Mirar lento: ética y poética de la quietud

Tres décadas después de fotografiar Lima, Basilea, Nueva York o la Amazonía, explorando silencio, forma y memoria, Materia estática de Diego Alvarado convierte la arquitectura en una ética de la contemplación. Expone en La Galería de San Isidro.

Por Czar Gutiérrez

¿Puede pensarse lo estático como símbolo de la muerte y, paradójicamente, como fuente de latencia, de respiración suspendida? De Alberti a Heidegger, de la proporción áurea al “habitar poético” del espacio se condensa una ontología de la mirada que parece descender de una genealogía secreta: la fotografía que no se limita a registrar ni a embellecer. La que se convierte en un sistema de conocimiento, una forma de detener el tiempo para escuchar lo que la arquitectura no dice.

La operación artística que ensaya Diego Alvarado (Lima, 1971) no es otra que la de un testigo en vigilia. No se posiciona como flâneur benjaminiano, seducido por el espectáculo de la ciudad. Es un vigía que observa sin intervenir, pero que registra con una devoción casi mística el momento en que el concreto revela su alma mineral. Sus encuadres —purísimos, casi ascéticos— son variaciones de un mismo gesto: la tentativa de oír la voz de lo inerte.

Cada volumen capturado es un poema visual sobre el silencio. El Young Museum de San Francisco, el Messe Basel en Suiza, el edificio El Consorcio en Lima o La Défense de París no son simplemente íconos urbanos sino, en su mirada, umbrales metafísicos. No hay monumentalidad exhibicionista ni didactismo arquitectónico. Hay una sensibilidad que busca la vibración íntima de las formas, sus fricciones con la luz, su deseo de convertirse en vacío.

Alvarado, como Merleau-Ponty en su Fenomenología de la percepción, intuye que cada edificio es un cuerpo sensible. Las estructuras son carne espacial. La geometría, lejos de ser fría o utilitaria, deviene en lenguaje afectivo susceptible de emoción. La fotografía documenta el espacio, claro, pero también lo revela. Y en esa revelación no hay neutralidad porque toda forma es ideología, lo advirtió Lefebvre. El fotógrafo registra el edificio, lo interroga, lo deconstruye y lo reconstituye como síntoma.

Las texturas, las repeticiones rítmicas, los cortes abruptos y las simetrías tensadas responden, más que a una estética formalista, a una ética visual. Se trata de desplazar al sujeto —el humano, el transeúnte, el narrador— para ceder la voz al muro, al ángulo, al vacío. El espacio se emancipa de su función. El edificio ya no es marco del acontecimiento sino el acontecimiento mismo.

Este desplazamiento es también técnico. Alvarado imprime sus imágenes en papel de algodón Aquarelle de 300 gr, lo que añade una capa de materialidad densa, táctil. El soporte se convierte en parte del mensaje: deja de ser una superficie neutra para devenir en un cuerpo que respira, que resiste al brillo digital, al archivo efímero, al pixel intangible. El papel le otorga a la imagen un carácter casi pictórico, escultórico, ritual. No hay producción en masa. Cada copia es un acto de fidelidad al tiempo.

Ocurre que Diego Alvarado no es un fotógrafo de tránsito fugaz ni de tendencias oportunistas. Su formación se enraíza en toda una trayectoria: estudió en la Ringling School of Art and Design en Sarasota (Florida, 1994) y, antes, en instituciones clave como el Museum School of Fine Arts (Boston, 1991), la Rhode Island School of Design (1992), el SACI Art Center International en Florencia (1993) y el Saint Martin’s School of Art en Londres (1994). Entre 1994 y 1996, trabajó como asistente de fotografía y laboratorista en el Guggenheim Museum de Nueva York, experiencia decisiva que agudizó su mirada curatorial y su sensibilidad ante la arquitectura como gesto cultural y político.

Desde entonces, ha participado en múltiples exhibiciones —individuales y colectivas— en Lima, Basilea, Caracas, Santiago, Madrid, La Habana y Nueva York. Su obra ha evolucionado desde el retrato y la moda hacia una abstracción conceptual que encuentra en la arquitectura su interlocutor silencioso. Ha colaborado con arquitectos como Bernardo Fort Brescia, construyendo archivos visuales que son a la vez inventarios emocionales del espacio urbano. Fue también docente de fotografía en la UPC y en el Centro de la Imagen de Lima, donde impartió los cursos de desnudo y arquitectura, dos formas del cuerpo en tensión.

De este modo, Materia estática puede leerse como un tratado visual sobre la detención. En un mundo dominado por la velocidad, el impacto y la sobresaturación visual, la obra de Alvarado postula la lentitud como forma de radicalidad. Frente a la lógica del scroll infinito, propone la contemplación. Frente al vértigo de la ciudad, ofrece el peso específico del silencio. Frente a la espectacularidad responde con el vacío.

En esta elección hay una dimensión política. Optar por la calma, por lo aparentemente inerte, por lo estructural, es un gesto que cuestiona la estética dominante y el modelo de percepción contemporáneo. Como en el cine de Tarkovski, en la pintura de Morandi o en la música de Arvo Pärt, lo importante no es lo que sucede, sino el modo en que se sostiene lo que ya ha sucedido.

En suma, Diego Alvarado no fotografía arquitectura. Fotografía nuestra relación invisible con el espacio. Cada encuadre como espejo de nuestra percepción, cada sombra como una metáfora del tiempo. Y cada muro como una página donde se escribe —en negativo— nuestra fragilidad urbana cargada de una ética. Una De ontología de la forma. Y, sobre todo, una invitación a volver a mirar no lo que se mueve, sino lo que —al permanecer— sostiene lo esencial.

Muestras: Materia estática de Diego Alvarado y Estudio de la caída de una hoja de Lina Leal.

Lugar: La Galería.

Dirección: Conde de la Monclova 255, San Isidro

Fechas: del 10 de julio al 9 de agosto.

Entrada: Libre.

Cultura

¿Declive del hombre (heterosexual) (blanco) literario o declive de la ficción literaria americana?

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

Existe un abismo insalvable entre el estrellato de Mailer, Updike, McCarthy, DFW, Franzen, etc., y cualquier escritor americano actual. Como dice Yingling, «Estoy seguro de que son discriminados, pero lo único que se está haciendo es sustituir a un grupo de personas de las que nunca has oído hablar por otro grupo de personas de las que tampoco has oído hablar y que tienen órganos sexuales diferentes».

Según Owen Yingling «Parece que nadie está dispuesto a afrontar el hecho de que no se trata solo de un problema de los hombres de letras, sino de todo el mundo. ¿Qué cualidad no identitaria tienen en común los grandes autores que prácticamente todos los jóvenes escritores de ficción literaria contemporánea carecen (aparte de Rooney)? Es obvio: la gente los conocía y compraba sus libros. Uno de los problemas de debatir este tema es que es casi imposible obtener cifras de ventas de cualquier libro publicado recientemente, a menos que trabajes en el sector editorial y puedas gastarte un par de miles al año en BookScan, e incluso así no es seguro que obtengas una medida precisa de las ventas. Así que me veo obligado a trabajar con encuestas, datos agregados sospechosos, anécdotas y diversas conjeturas para argumentar mi postura. Probablemente esa sea una de las razones por las que quienes hablan de esto nunca quieren entrar en cifras. El colapso del impacto cultural de la ficción literaria estadounidense en el siglo XXI, medido por las ventas comerciales y la capacidad de producir grandes escritores conocidos, se debe menos a la política de identidad o a los móviles que a una combinación de shock de oferta (la reducción de las revistas y la cantera académica) y shock de demanda (el abandono de la escritura de libros que atraen al lector normal en favor de la búsqueda del prestigio dentro del mundo de la ficción literaria).

Mientras en la “lista de novelas más vendidas de 1962” de Publisher’s Weekly aparecían La nave de los locos, de Katherine Anne Porter; Dearly Beloved, de Anne Morrow Lindbergh; A Shade of Difference, de Allen Drury; y Franny y Zooey, de J. D. Salinger. Y en 1963 aparecían Los zapatos del pescador, de Morris West; El grupo, de Mary McCarthy; and Elizabeth Appleton, de John O’Hara. En la lista de 2023 estaban It Ends with Us, de Colleen Hoover; It Starts with Us, de Colleen Hoover; and Fourth Wing, de Rebecca Yarros.

Atomic Habits, by James Clear (self-help); Dog Man: Twenty Thousand Fleas Under the Sea, by Dav Pilkey

Por ejemplo, El lamento de Portnoy fue el libro más vendido de 1969. De aquí a la eternidad, de James Jones (861 páginas), fue el libro más vendido de 1951. Lolita llegó al número 3 en 1958 y se mantuvo en el número 8 en 1959 (el número 1 en 1958 fue para Doctor Zhivago). Ragtime fue el libro más vendido de 1974. Las correcciones, número 5 en 2001, fue la última obra de ficción literaria que entró en la lista de los diez libros más vendidos del año. Ninguna obra de ficción literaria ha entrado en la lista de los diez libros más vendidos del año de Publisher’s Weekly desde 2001. James, by Percival Everett,

en la lista semanal de best sellers del New York Times, fue el libro más vendido en la última semana de 2024. La autopista Lincoln, de Amor Towles, que ocupó el primer puesto durante una semana en octubre de 2021. Es decir, solo una semana en la lista de más vendidos de obras de ficción recientes.

Owen menciona: «No importa que ningún hombre blanco nacido después de 1984 haya sido publicado por The New Yorker, porque sinceramente dudo que cualquier lector serio de ficción pueda recordar con facilidad un cuento de algún escritor más joven en The New Yorker. La brecha entre el presente y los grandes autores es importante no solo para los escritores varones. En la loca carrera por alcanzar la estabilidad en un contexto de recursos (financieros y culturales) cada vez más escasos, los autores y los creadores de discurso parecen haber caído en el desasosiego al discutir cómo se deben repartir estos recursos en lugar de por qué se están reduciendo».

En resumen, el problema no es una repartición de un pastel pequeño, sino que es el declive generalizado de la ficción literaria y a dónde se fue la creatividad.

ARX-Han sostiene la tesis de que el mercado literario se ha vuelto menos eficiente debido «al aumento del conflicto entre editores y editoriales. Sospecho que la razón de este aumento del conflicto es la mayor competencia por el estatus entre los editores literarios, impulsada por la guerra cultural. En mi opinión, parece que los editores compiten en el eje del estatus moral. El imperativo primordial detrás de “elevar las voces diversas” en el mundo editorial es, en realidad, un eje de competencia moral entre los editores literarios.

El optimizar la diversidad en lugar de la calidad es una tesis interesante pero insuficiente. Como señala un artículo de Alex Pérez: «En realidad, «comenzó en 2010, 2012”, declaró a The Free Press la galardonada autora Lionel Shriver, conocida por su novela Tenemos que hablar de Kevin. Es demasiado tarde para explicar satisfactoriamente el declive de la ficción literaria; tal vez pueda explicar en parte la disminución de la calidad y la popularidad después de 2010, pero una explicación completa debería poder explicar el declive constante de la popularidad entre los consumidores que comenzó en los años 80 y 90 y que culminó con un colapso casi total a principios de la década de 2000″.

En resumen, ninguna obra de ficción literaria ha sido un éxito de ventas anual desde 2001.

Otro modo de optimización análogo al éxito monetario es el reconocimiento de la crítica: si el libro que un autor americano editó o publicó gana un Pulitzer o un Booker, intuitivamente sentirá que ha superado el estatus de diversidad/identidad acumulado por otra editorial. Por supuesto, es mucho más fácil acumular estatus mediante el “estatus moral,” pero eso tiene dos caras, ya que este tipo de estatus, fácil de adquirir, no vale tanto como la “conexión con el prestigio literario,” mucho más difícil de conseguir, como bien señala

Owen Yingling y que a continuación refiere que «otro problema relacionado con el principio agente-representado que entra en juego aquí con los propios autores: la ficción literaria es probablemente única entre los subgéneros en el sentido de que parece que los autores valoran mucho más los premios y las opiniones de los críticos que las ventas».

Woke or no woke, el problema del declive de la ficción en EEUU tiene muchos años.

Will Blythe en Esquire explica que en los últimos veinticinco años, la industria de las revistas se ha reducido en medio de este “dataísmo”, especialmente en su interpretación de la ficción literaria. Hace tres años, Adrienne LaFrance, editora ejecutiva de The Atlantic, decidió ayudar a crear un destino online para este tipo de ficción, en particular los relatos cortos, empezando por uno de Lauren Groff. “La disminución de las revistas impresas en este siglo”, escribe, “supuso una selección de la ficción.” En su opinión (y en la mía), internet “es bastante eficaz a la hora de fragmentar la atención y devorar el tiempo.” En resumen, es culpa de internet el que se haya dejado de prestar atención y tiempo a la lectura literaria.

Mientras te desplazas por la pantalla leyendo esto, podrías darle la razón a Blythe, pero eso sería demasiado fácil.

Es cierto que leer es pesado y denso. Como señala la Fundación Nacional para las Artes, el número de estadounidenses que “leen literatura” ha caído del 56,9 % en 1982 al 46,7 % en 2002 y al 38 % en 2022. Sin embargo, como indica Yingling, el «tamaño real de la población lectora de ficción no se ha reducido de forma significativa (crecimiento de la población)», y el segundo es que, incluso si los datos fueran correctos, no podría ser cierto: en 1955, el número de estadounidenses que leía al menos un libro al año (39 %) era inferior al actual (53 %). [El gasto per cápita en libros de ocio (índice / población) tampoco era superior al actual.] Y se supone que los años 50 y 60 fueron la edad de oro de la ficción estadounidense [el número de lectores a partir de 1982 es similar al número de lectores actual]. La ficción literaria siguió apareciendo en las listas hasta 2001, y no hay ningún cambio en el número de lectores que pueda explicar su aparición y desaparición después de 1982, ya que las cifras son las mismas.»

Ciertamente el mercado de la ficción está dominado por la ficción de género, el romance y James Patterson. La ficción literaria representa algo así como el 2 % del mercado. La explicación de Blythe de que la gente sigue leyendo libros, solo que lee libros peores, no basta por simple ensloppification, la pereza, o algo así, o que sea culpa de los ordenadores. Y sin embargo, la gente sigue leyendo mucha ficción literaria; lo que no lee es ficción literaria contemporánea. El autor de ficción además debe competir con muertos. Libros como Orgullo y prejuicio, Guerra y paz, Los hermanos Karamázov, etc., siguen vendiendo miles de ejemplares cada año, más incluso que los grandes éxitos de la ficción literaria contemporánea. Las cifras de ventas de clásicos que no se suelen enseñar en las escuelas por razones logísticas, como Guerra y paz, desmienten el argumento en contra del estímulo de compra por exigencia académica. Además, otras obras de ficción literaria no clásicas, como los libros de John Irving, se siguen vendiendo bastante bien.

Complementariamente, los datos de ventas demuestran que no se ha dado un cambio de gusto radical, es decir, no dan a sugerir que los gustos literarios hayan cambiado drásticamente con respecto a la ficción literaria en general. Se ha dejado de lado la ficción literaria contemporánea, pero no los clásicos.

Tal vez la respuesta asome en el fracaso comercial de la ficción literaria y el fracaso crítico, es decir, la falta de un gran escritor joven. No hay un Franzen ni un Foster Wallace a la vista. Algunos libros ampliamente elogiados como clásicos y obras maestras en su época caen en el olvido poco después. Muchos libros que gustan a mucha gente simplemente no son buenos. Por qué, Beto a saber. Pero mucho más raros que estos casos son los libros que caen en el olvido en su época y son “descubiertos” como obras maestras. Durante los últimos veinte años, la cultura literaria estadounidense no pudo producir un solo escritor al que los americanos puedan describir como grande sin sentir vergüenza. ¿Algún americano recuerda a Salvage the Bones, de Jesmyn Ward, ganadora del National Book Award? Ese libro se enseña en los institutos junto a Cien años de soledad. A eso me refiero con vergüenza contemporánea. En este momento, la realidad nos dice que no hay ni siquiera escritores de ficción literaria famosos (y mucho menos genios) en los Estados Unidos de América menores de 65 años. Lo cual es distinto en 2000, 1990, 1980, 1970, 1960, etc. Antes incluso de llegar al problema de las ventas, habría que saber qué ha fallado en la cantera de talentos.

Por el lado de la oferta es cierto que internet mató el papel, acabó con las revistas, por la pérdida de ingresos publicitarios. El gasto en publicidad en revistas de consumo en Estados Unidos se redujo casi a la mitad entre 2004 y 2024. Las revistas que sobrevivieron y prosperan hoy en día son aquellas que no dependían principalmente de los ingresos publicitarios. The New Yorker, por ejemplo, sigue siendo rentable y actualmente tiene una tirada de 1.3 millones de ejemplares, más del doble que en su apogeo en los años 50 y 60. Las revistas que sobrevivieron ya no dedican tanto espacio a los relatos cortos ni remunerar bien a sus escritores; en el pasado, era posible ganarse la vida escribiendo relatos cortos y publicándolos en publicaciones periódicas, hoy no.

El colapso del ecosistema de las revistas significa que se ha reducido la cantera de talentos: hay menos oportunidades de publicar y menos dinero para quienes lo consiguen. Otro problema está en el mundo académico. According to US Doctorates in the 20th Century: «Obtener un doctorado durante los primeros 70 años del siglo XX solía garantizar al graduado un puesto en el mundo académico… Los doctores en Humanidades tenían la tasa más alta de empleo académico—el 83 % en 1995-1999—pero inferior al 94 % registrado en 1970-1974.” Desde 1984 hasta el presente, los puestos para profesores de inglés simplemente se han desplomado. Resumen: no hay oferta laboral. En cuanto a la escritura creativa: en 2016 había 3000 graduados con un máster en Bellas Artes y 119 puestos con posibilidad de obtener la titularidad. Simplemente el mercado no da. Los escritores no se pueden ganar la vida como freelance ni en la academia. Si escriben y publican, el tiraje será de un par de miles de ejemplares. Entonces, si quieren escribir y ganar una cantidad decente de dinero, ¿adónde pueden ir?

Netflix

Según Owen Yingling: «Desde una perspectiva financiera, uno de los factores que aleja a los aspirantes a escritores de ficción literaria es el auge de las series de televisión de prestigio en las últimas décadas. Los guionistas de Mad Men, Juego de tronos y True detective tienen todos un máster en escritura creativa [Nic Pizzolatto, famoso por True detective, es un buen ejemplo, ya que era muy popular en los círculos de la ficción literaria contemporánea antes de dedicarse a la televisión. Ahora escribe guiones para películas de Marvel. Antes de la llegada de la televisión de prestigio y el declive de las revistas y el mundo académico, era poco probable que los escritores de ficción literaria pasaran de escribir novelas a escribir guiones [Por supuesto, este tipo de cosas no eran infrecuentes en los primeros años del cine: Fitzgerald, Chandler, Faulkner, Huxley, etc.]. La cantera de talentos para la ficción literaria se ha reducido considerablemente en las últimas décadas.»

El auge de la serie frente al cine se explica también porque mientras una película dura en promedio una hora y media (aproximadamente de 90 a 120 páginas de guión), una serie tiene varias temporadas, lo que exige profesionales experimentados en obras de largo aliento (una novela promedio americana puede rondar entre 300 y 600 páginas, y no es poco frecuente la existencia de autores de sagas de libros de casi mil páginas cada tomo). Traduzca eso a una serie de varias temporadas con desarrollos de trama, de personajes, situaciones, etc.).

La reciente pérdida de las otras dos vías claras para llevar una vida decente para un escritor ha reducido drásticamente a los escritores con vocación de ser grandes autores. De ahí que no haya ningún escritor de ficción genial en América.

En cuanto a la demanda a partir de la década de 1970, cada vez menos obras de ficción llegan a las listas de los más vendidos. ¿Por qué? El problema es la ficción literaria contemporánea.

Owen Yingling acota sobre esto que «Algo ha cambiado en la ficción literaria en los últimos años que ha alejado al gran público. Han sitúa el cambio en la “concienciación”, pero la cronología no cuadra, ya que este cambio ya estaba en pleno apogeo antes de la década de 2010, cuando la “concienciación” se convirtió en un tema destacado.»

Según Owen es una desconexión entre el público y el discurso del mundo literario pre woke. « La razón principal por la que la ficción literaria contemporánea autoconsciente no vende libros es porque es, por así decirlo, un juego para iniciados. La mayoría de esos libros no tienen nada que ofrecer al lector general. Los libros están escritos para los críticos. Es fácil ver cómo podría haberse creado un círculo vicioso a partir de la preocupación por el estatus, y no por las ventas: los autores empiezan a optimizar sus obras para obtener elogios de la crítica. Los críticos sienten la necesidad de diferenciarse, tanto de otros críticos como del gusto popular, por lo que idean criterios cada vez más barrocos para juzgar esos libros. Los lectores se sienten comprensiblemente alienados cuando compran libros nuevos; las ventas totales caen. La caída de las ventas de ficción literaria aumenta el atractivo del punto número «».

Resultado la ficción literaria representa el 2 % del mercado de la ficción. Otra vez, según Owen, «A partir de los años setenta se produjo un declive sostenido. Creo que el mecanismo del círculo vicioso es sin duda correcto (…). Consideremos el caso de Philip Roth. Goodbye, Columbus fue un éxito de ventas y se convirtió en película. El lamento de Portnoy vendió medio millón de ejemplares y fue el libro más vendido de 1969. Pero ninguna novela de Roth en la década de 1970 apareció en ninguna lista de bestsellers, y teniendo en cuenta la brusca experimentación de las novelas en cuestión—El pecho, Mi vida como hombre y La visita al maestro—eso no es ninguna sorpresa. Y, sin embargo, recibió elogios de la crítica durante esa década: La visita al maestro fue seleccionada por el Comité Pulitzer en 1980 (aunque la junta lo descartó y eligió en su lugar La canción del verdugo) y fue finalista del National Book Award. El profesor del deseo fue nominada al Critics Circle Award, y todos estos libros fueron muy elogiados por los críticos de periódicos y revistas. ¿Quién más ganaba premios en aquella época? Con el National Book Award de El arcoiris de gravedad en 1974 (y un Pulitzer rechazado), eran cada vez más los autores posmodernos como Pynchon, Barth y Gaddis, ninguno de los cuales vendió nunca un número significativo de libros. Su ascenso marcó el inicio de una completa desconexión entre las ventas y el gusto de la crítica. Los autores que rechazaban conscientemente al público “mediocre” de la América de mediados de siglo fueron recompensados por la crítica. Y autores como Roth, que buscaban sin descanso el estatus literario, cambiaron rápidamente su estilo para adaptarse a este nuevo entorno. Por supuesto, las tendencias cambiaron y, tras el posmodernismo, una especie de minimalismo MFA [Master of Fine Arts] pasó a dominar la ficción literaria, un estilo cuyos efectos siguen estando muy presentes en cualquier obra contemporánea que se pueda encontrar hoy en día. Pero lo más importante es que, a partir de la década de 1970, los autores estaban dispuestos a optimizar la crítica a expensas de las ventas en un grado que nunca antes habían alcanzado. Así, a partir de la década de 1970, la ficción literaria fue apareciendo cada vez menos en las listas de libros más vendidos, aunque fue el posterior colapso de la cantera de talentos, que comenzó en las décadas de 1980 y 1990 con la ralentización del mercado laboral académico y el fracaso generalizado de las revistas impresas, lo que acabó definitivamente con sus perspectivas comerciales».

En resumen, las normas actuales de la ficción literaria hacen que al lector medio nunca le guste nadie que lo haga, porque simplemente nadie escribe ficción.

Mientras tanto, la IA asoma. Y ya alguien por ahí vaticinó que a medida que aumente la incertidumbre global, traducida en apagones, puede que el papel regrese, porque el orden global se está descomponiendo y es probable un colapso digital y una regresión de las costumbres como no se imaginaría en ciencia ficción.

Cultura

Patrimonios arqueológicos olvidados [VIDEO]

En Perú hay miles de sitios arqueológicos que nos conectan con nuestros antepasados. Pero muchos de estos están siendo olvidados. Hoy, su mayor amenaza no es el tiempo, sino el abandono.

En el primer bloque del podcast Lima Gris, el conductor Edwin Cavello y el moderador Luis Felipe Alpaca abordaron el abandono de los patrimonios arqueológicos en diversas regiones del país. Uno de los casos discutidos fue el de Cusco, donde parques arqueológicos como Pisac y Tipón han sido usados por turistas como baños al aire libre.

También cuestionaron la inacción del Ministerio de Cultura, al que acusaron de omitir su deber de proteger el legado histórico. Mencionaron, además, el deterioro y el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca, la ocupación ilegal de Chankillo (Áncash) por una familia desde 2019, el descuido de Chan Chan (La Libertad) y el abandono de huacas en Lima, sin protección ni vigilancia.

Aquí el video del podcast de Lima Gris.

Cultura

Entrevista: Giovanna Gutierrez, entre la docencia universitaria y la literatura [VIDEO]

Con motivo del Día del Maestro, en Lima Gris conversamos con Giovanna Gutiérrez Narrea, destacada escritora y docente universitaria con 15 años de experiencia enseñando en la Universidad Enrique Guzmán y Valle.

Giovanna Gutiérrez Narrea ha dedicado su vida tanto a la formación académica como a la creación literaria. En esta entrevista reflexiona sobre los cambios que ha vivido la educación en los últimos años, especialmente con el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en las aulas.

Durante la conversación, Gutiérrez compartió una visión honesta sobre la realidad de la enseñanza en universidades públicas, resaltando el compromiso y esfuerzo de los estudiantes por salir adelante a pesar de las limitaciones. Su experiencia como docente le ha permitido observar cómo la relación entre alumnos y profesores se transforma en medio de nuevas herramientas digitales, sin dejar de lado el valor humano en el aprendizaje.

Además, nos habló de su faceta como escritora, una pasión que cultiva desde hace años y que ha plasmado en cuentos publicados en libros y en su blog Cuentoversia. Inspirada por lo cotidiano, el amor, el desamor y vivencias propias o ajenas, sus relatos reflejan la sensibilidad de una autora que encuentra en las palabras un refugio y una forma de explorar la vida. Esta entrevista es un homenaje a quienes, como ella, enseñan, crean y transforman desde las aulas y las letras.

Aquí la entrevista en el podcast de Lima Gris.

Cultura

Frenesí: Cuando el teatro rompe los barrotes

Puesta en escena escrita y dirigida por Herbert Corimanya plantea situaciones que retratan la realidad de los internos de un penal de máxima seguridad.