Cultura

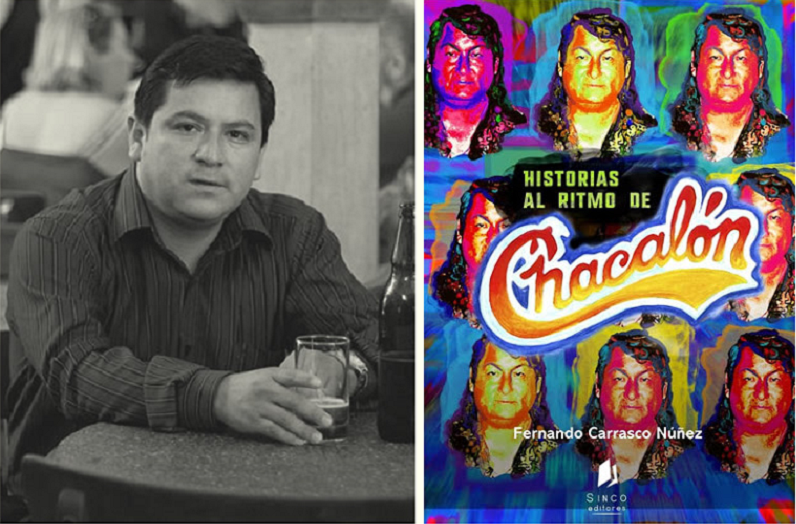

“Historias al ritmo de Chacalón”, de Fernando Carrasco Núñez

Hace muchos años, en la década de los ‘80s, por esas cuestiones del azar, caí en la Carpa Grau. Fue la primera vez que escuché en vivo a Chacalón y la Nueva Crema. Salíamos de un concierto subte por el centro de Lima y rebuscábamos Pisco Vargas o Conde de los Andes o Camino al Cielo. Éramos un grupo de subterráneos de 18 años caminando por las callejuelas adyacentes a la avenida Iquitos y a ese edificio infame conocido como Palacio de Justicia, noticiados de la venta de estos licores espirituosos en fondas de temida reputación.

Entre empujones, burlas y miradas que pasaban del asombro al achoramiento y del reto al desprecio, los que en aquella época conocíamos como chicheros, observaban nuestras ropas negras, los chancabuques de milico, los pelos parados o muy largos, los rostros desconcertados de muchachos mestizos como ellos, pero cuyos padres tal vez llegaron antes a esta Ciudad de los Culpables que no considerábamos nuestra. Así nos zampamos a la Carpa por unas rendijas, sobornando con media res a un cholo trejo que oficiaba de guachimán. Recuerdo claramente que Chacalón cantaba El Provinciano y cientos o miles o millones de circunstantes, para el caso da lo mismo, se agitaban dando pasitos que mezclaban el rock setentero con la salsa y las notas tristes del huayno serrano. Hombres y mujeres vestidos con ropas multicolores bebían cerveza por hectolitros y coreaban con hondo sentimiento, soy muchacho provinciano me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos, a trabajar, no tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre, sólo tengo la esperanza, de progresar, busco una nueva vida en esta ciudad…

Recuerdo que el Chato Jorge (tránsfuga de la Universidad de Lima refugiado en la Agraria), subte de Lince y fanático de Echo and the Bunnymen, Siouxsie y Gabinete Caligari, groupie de los aurorales Voz Propia y pata de la gente de Eutanasia, me miró y me dijo, oe Troglo, estos si son subterráneos, huevón… no esos anarco-fumones, borrachos y vagos mantenidos de la Helden o de la Jato Hardcore, esta gente chambea, huevón y sufre de verdad, huevas, este es el verdadero Perú. Mira, mira, causa, mira ese pogo, dijo señalando a la masa ondulante y ebria: panaderos, mecánicos automotrices, empleadas del hogar, ambulantes, obreros metal-mecánicos, carpinteros, jornaleros, campesinos sub-proletarizados llorando con la estremecedora guitarra del maestro Carballo y la peculiar voz de Chacalón y entonces, sin darnos cuenta, ya nos encontrábamos cantando Qué dolor siente mi corazón…

Desde ese entonces empecé a escuchar las canciones de Chacalón. Mi barrio de origen era un barrio que se ufanaba de salsero y rockero, en el mejor de los casos, paisanos “decentones” devotos del huayno clásico del Jilguero del Huascarán, Pastorita Huaracina o Picaflor de los Andes, pero nunca propensos a esa “horrible música de serranos achorados” que era como calificaban a la música chicha la mayoría de universitarios e incluso los radicales que habían tomado las armas, quienes repetían cual catecismo: el que habla de razas es racista, el que habla de clases es clasista.

Pocos años después coincidiríamos con Cachuca en los estudios de Filderes en Ingeniería, cuando aún se formaban las canciones iniciales de Los Mojarras y Semilla Nociva pergeñaba las primeras notas de El Poema Anarquista y País Racista. Para entonces, la realidad del país era otra, pero la música chicha seguía permaneciendo al margen. A pesar de sesudos tratados sobre el tema, a despecho de los intelectuales izquierdosos y de los esnobs que adoptaban la chicharra como emblema, cualquier estilo chichero (luego le dirían cumbiambero para asimilarla a los medios), seguía estando al margen de la ley de los bienpensantes criollos-blancoides, quienes en su temor cerval al indio levantisco asociaban la guitarra rockera-huaynera matizada con raptos de salsa, con el delincuente asaltabancos y el cholo altivo que no cree en nada ni en nadie, ni siquiera en el dios de los cristianos.

Testimonio esto porque he leído varios comentarios, seguramente bien intencionados, respecto a “Historias al ritmo de Chacalón”, magistral libro de cuentos de Fernando Carrasco Núñez. Y un lugar común a estas reseñas es aquél que reza que el libro narra la historia de la Lima marginal, chichera y lumpen. Palabras más, palabras menos, este es el lugar que se está haciendo común para aquilatar la obra de Carrasco. Craso error de quienes solo ven la epidermis de una obra que auguro será mayor con el tiempo, la madurez y los cojones bien puestos del autor.

Fue Marx quien categorizó a ese segmento de las clases sociales conocido por no dedicarse a actividades productivas, si no a acciones al margen de las leyes del Estado, con el término lumpen-proletariado (lumpen en alemán vendría a ser andrajoso), una subclase inferior incluso a la del proletariado, carente de conciencia de clase y como pretendían ciertos sectores, el perfecto colchón o punto de apoyo de la burguesía para sus fines particulares.

Una definición más precisa la brinda el propio Marx en el capítulo V (escrito en 1852) de “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte”: “Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpemproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème: con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de diciembre (…)”.

Pues bien, “Historias al ritmo de Chacalón” (SINCO Editores, 2020) de Fernando Carrasco Núñez (Lima, 1976), contiene algunas historias con personajes y argumentos propios de esa capa social tan temida por los criollos inservibles que se alucinan europeos, pero en conjunto el libro no es un fresco exclusivo de esa Lima lumpenesca, temida hasta la pichi por la izquierda almagrista y la derecha pizarrista, de esa Lima achorada compendio de los hijos del Perú Real, del Perú profundo, ese que le paró los machos al invasor chileno, al reptil Fujimori, al asesino AGP, al traidor Humala y a todos los Regentes que vienen gobernando nuestro país en contra de la voluntad popular manipulada en elecciones farsescas cada cinco años. Esa Lima que muchos denuestan como lumpen (lo más cercano al lumpen-proletariado serían ahora los mototaxistas reguetoneros o la escoria caribe con estatus de refugiados políticos), esa no es la Lima que he podido percibir en el libro de Carrasco.

Veamos por qué digo todo esto y por qué resulta injusto ese reduccionismo facilista de etiquetar la narrativa de Fernando Carrasco, en particular la desplegada en este libro, como una oda al lumpen nacional, como la narrativa de la marginalidad.

En primer lugar, los cuentos cumplen con el que tal vez deba ser el único requisito a exigir a cualquier creador: las historias están muy bien contadas, los cuentos son redondos y te mantienen en vilo, te conmueven, te asquean, te deleitan o simplemente te arrancan una sonrisa o una lágrima: este libro, amigos, se lee de un tirón. No es pretensioso, ni artificiosamente almibarado, no desbarra en rosquetadas experimentales tan queridas por post-modernos de izquierda y derecha. Desde lo más profundo del tuétano andino barrial, Carrasco chapa su chela, apela al recuerdo, usa su talento, conjura la nostalgia, afila la chaveta y empieza la fiesta de contar una buena historia, deleitando al circunstante, tal como lo hacía cuando entonaba boleros en el fenecido Bar de Ciro.

En segundo lugar, la verdadera narrativa del lumpen peruano, la auténtica narrativa de los marginales es, a mi entender, la narrativa de esos mamertos que se solazan contando historias onanistas de Mirafloresmanta, Sanborjayocc y La Molinamarca, infradotados que alucinan ser ciudadanos del mundo, hijos de milicos genocidas, sobrinos de congresistas rateros, entenados de altos burócratas ministeriales, hermanos de políticos de todos los pelajes, gaintelectuales incapaces de conmoverse con el llanto de un niño, marihuaneros sin horizonte, hijos de meretrices de la política lorcha, entenados de empresarios explotadores, escritorzuelos felatrices de Españistán y come-niños disfrazados de periodistas, es decir, el verdadero lumpen que apesta nuestra Patria, todos esos marginales al Perú hirviente de los barrios de un país con más de 32 millones de habitantes, mutantes de una realidad dolorosa, injusta y pletórica de historias que nada tendrían que envidiar al neorrealismo italiano o la narrativa de los jóvenes airados que tan bien contó el británico Alan Sillitoe en La Soledad del Corredor de Fondo, a mi parecer, el texto más inmediato al libro de Fernando Carrasco, vecino de Nocheto, El Agustino.

Y como dicen que para muestra un botón, y como un solo botón sería mezquino, comentaré 3 cuentos redonditos, en donde relumbra la verdadera temática del libro: el racismo y la exclusión, la guerra de clases y la descomposición de una sociedad asentada en cimientos de papel, la habilidad y la honradez de un pueblo que sufre y trabaja sin descanso y sin temor a la muerte.

1. Carehuaco

2. El retorno de Carmela

3. Tú serás la causa de mi muerte.

Carehuaco

Subtitulado “Llanto de un niño”, como la inolvidable canción de Chacalón, cuenta la historia de un niño que a la tierna edad de 8 años es rebautizado como Carehuaco, apelativo infame que en el Perú puede condenarte al acomplejamiento, al ostracismo y al fracaso. El pequeño, cuyo nombre no se menciona, es oriundo del puerto de pescadores de Pimentel, en el norte peruano. Hijo y nieto de pescadores, Carehuaco es el vivo retrato de su padre y es, además, el vivo retrato de los pescadores artesanales peruanos, esos hombres que se hacen a la mar en una chalana en busca del sustento cada madrugada, sin derechos laborales de ningún tipo, condenados por la gran industria pesquera y la contaminación a alejarse cada vez más mar adentro por cada vez menos pescado. El padre de Carehuaco es tragado una madrugada por la mar junto a tres compañeros y los cadáveres nunca aparecen. Aquí comienza la vida del niño norteño en la Ciudad de los Culpables: su madre, imposibilitada de hacerse cargo de 3 niños, decide enviarlo a Lima con sus tíos, mientras ella se queda en Pimentel (Chiclayo), trabajando para mantener a los 2 más pequeños, que ni siquiera pudieron conocer al padre. Narrado en primera persona por el propio protagonista, quien lleva de la mano al maestro/escritor a través de la historia, este es sin duda alguna el relato más conmovedor del libro. El personaje principal es un niño que a los 14 años recuerda cómo nació el apodo Carehuaco y cuenta sin complejos ni resentimiento las circunstancias en que surge el apelativo, atizado por la sabiduría y la discreción del maestro/escritor, alumbrados por un juguito de fresa con leche y varios cafés humeantes.

El desenlace, magistral a mi modo de ver, ocurre cuando la maestra María Chumpitaz Arias lleva una mañana un libro de láminas para ilustrar la clase acerca de la Cultura Mochica. Después de describir detalladamente los logros de esta gran cultura de la costa norte (arquitectura, hidráulica, la cultura militar y marinera, la orfebrería), la profesora saca de su cartera el libro bellamente ilustrado. Va mostrando a los niños las imágenes de collares, orejeras, utensilios de oro, máscaras, hasta que aparecen las obras de alfarería: los famosos huaco-retrato. En ese instante un palomilla grita, ¡Yarlequé, allí está tu cacharro!, y el salón revienta de risa. Pero Carehuaco permanece impasible, maravillado, observando el huaco-retrato que le resulta tan familiar, que le trae a la memoria el rostro de su padre, el inconfundible rostro de su padre. De un momento a otro, sus ojos se inundan en lágrimas ante el recuerdo: “dirigente de los pescadores de Pimentel, aguerrido, sabio y fuerte como un algarrobo”. Así era su padre.

La profesora lo abraza y lo saca del salón. Lo reconforta, lo instruye con sabiduría, le insufla amor propio, identidad y autoestima: “me dijo que yo siempre debería vivir orgulloso de mi padre, y, sobre todo, de haber heredado la inteligencia y la belleza de los antiguos moches”.

Como es natural en Carrasco, este hermoso cuento tiene una banda sonora de amplio espectro. Desde los gustos musicales de Yarlequé padre (La Paz y la Dicha y Llanto de un niño, de Chacalón y la Nueva Crema, valses, marineras y tonderos, entre los que menciona La Perla del Chira) hasta las canciones que la madre cantaba mientras cocinaba (Nueva Ola, baladas de Juan Gabriel) y los valses de Los Embajadores Criollos que entonaba su padre los domingos, las canciones fluyen como aguas trinas alumbrando escenarios y reforzando episodios.

Otro aspecto a destacar del cuento es la presencia inmanente del maestro/escritor y su bonita agenda de cuero verde. Más allá del fetiche, la presencia del Profe y su elegante agenda de cuero anuncian que el alter ego de Carrasco ya le echó el ojo a una buena historia. Lo demás es trabajo del artista. Carrasco no es un escritor profesional y dudo que quiera serlo. Carrasco, lo sabemos, es Licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y se gana los frijoles como profesor y la literatura, barrunto, la considera como un oficio con el cual interpretar el caos y el desorden de este mundo, que si le permite ganarse unos cobres, bienvenido sea, pero la dimensión psicológica y el despliegue intelectual, la ética y la estética de este volumen de cuentos me impiden pensar que, por lo menos ahora, Carrasco acomode las nalgas para escribir-corregir–quemar sus naves literarias sólo por la ilusión de agenciarse unos cuantos morlacos.

Un cuento como Carehuaco en épocas de globoidiotización y cosmopolitismo epidérmico, objetivo de las nuevas izquierdas y las derechas decrépitas, podría parecer a los paladares “finos” un alegato cuasi provinciano. Pero no debemos olvidar que se puede ser universal desde lo local, sin haber salido nunca incluso de tu propia manzana, porque como respondió Arguedas a Cortázar, “todos somos provincianos en este mundo, provincianos de las naciones y provincianos de lo supranacional”.

El retorno de Carmela

Carmela, muchacha ancashina, vive en Nocheto (Santa Anita) en un cuartito alquilado. Oriunda de un caserío de Yungay es enfermera técnica y trabaja en una clínica de Lima. Cada semana, los viernes por la noche, Carmela aborda un ómnibus interprovincial y enrumba hacia su natal Yungay, tras recorrer cerca de 500 kilómetros remontando la Cordillera de los Andes. Después de la obligatoria visita a la familia, la joven corre desesperada a los brazos de su amante secreta: el Hada Verde.

La técnica que usa Carrasco para narrar la historia demuestra que abundan en su taller literario las herramientas precisas para hilvanar fino. Por un lado, el punto de vista omnisciente de una tercera persona cuenta a Carmela en remisión apelando al recuerdo para exorcizar las causas que la empujaron al vicio del alcoholismo. Por otro, es la propia Carmela quien detalla su historia a su apreciado profesor del taller de literatura.

Esta técnica usada por Carrasco resulta funcional para el difícil tema del alcoholismo femenino. Carrasco deja fluir la historia en labios de Carmela, desde que siendo una adolescente se refugia en el licor para librarse del miedo y de la presencia lacerante de un agresor sexual (un familiar cercano venido desde Lima) que intenta someter a una pre-púber Carmela, casi con el consentimiento de su propia familia: Carmela debe enfrentar en soledad este episodio violatorio y el alcohol se convierte en refugio ante la imposibilidad de comunicar y exorcizar con alguien el atentado que sufre siendo niña. Sin ápice de didactismo ni moralina, nos enteramos a través del desarrollo de la historia cómo la propia de familia es quien introduce juguetonamente a Carmela en el mundo del vicio. Los conocidos cumpleaños familiares, las festividades patronales, las fechas conmemorativas, cualquier pretexto es bueno para, entre bromas, obligar a los adolescentes a probar alcohol y son los propios padres y familiares directos quienes conducen a sus hijos al desbarrancadero donde mora Baco.

Pero no es el canal familiar el único sendero para llegar a enviciarse con la droga más consumida entre los adolescentes peruanos. El ambiente amical de Carmela, primero en el colegio y el barrio y luego en el Instituto de Enfermería de Yungay, en donde en contra de cualquier pronóstico, Carmela se gradúa de enfermera (porque era “una borrachita responsable”) y luego la Clínica limeña en la cual recala la protagonista, en todo lugar la muchacha encuentra una pandilla de dipsómanos dispuestos a entablar relaciones íntimas con el Hada Verde, algo que se inicia como un juego divertido y placentero pero termina desarmando el cerebro hasta apagarlo.

Sin embargo, son la vergüenza y el amor propio de Carmela los que la conducen a la decisión de escapar del Hada Verde que la tiene aprisionada y a punto de acabar con la dignidad de su existencia y con su propia vida. Sabemos que el alcohol daña los lóbulos frontales y temporales de la corteza cerebral. Estas zonas del cerebro son las encargadas de procesos complejos como el control de los impulsos, el ajuste a las normas sociales, la autopercepción en sociedad y los propios comportamientos personales. Es decir, las zonas más importantes para controlar los problemas con la bebida resultan ser las más dañadas por el alcohol y por tanto, a más trago por más tiempo, mayor será el daño infligido al cerebro y al organismo.

Tal pareciera que Carrasco ha vivido la experiencia en carne propia, porque la descripción del período de abstinencia de Carmela, desde que toma la decisión de librarse del Hada Verde —es así como llamaba Wilde al ajenjo, el elíxir espirituoso de 89° preferido por la bohemia del siglo XIX— hasta el momento en que debe pasar la prueba de fuego en el matrimonio de su hermana, es vívida y real. Carmela resulta victoriosa y logra mantener la abstinencia: es joven todavía, se aferra a los recuerdos bonitos de su infancia rural, al cariño de su familia, al recuerdo de su pueblito, a las canciones y el amor familiar que alumbraron sus primeros días.

Ante el espectáculo macabro de la descomposición de la Sociedad Andina (incluyendo en el término a la 100% andina Ciudad de los Culpables), siempre resultará interesante la banda sonora de cada cuento que nos entregue Fernando Carrasco. Porque la sinfonía de las ciudades cosmopolitas e hiper-pobladas constituye el trasfondo de la épica de los mortales comunes que se buscan el sustento diario en sus calles, parques, plazas, mercados y en los más impensables vericuetos.

En este caso, la odisea de Carmela transcurre al ritmo de la cumbia peruana y del huayno moderno. Acompañan en las diferentes etapas de la odisea de la protagonista los huaynos de Sonia Morales (Perdóname) y Dina Páucar (Volveré), los cuales juegan probablemente una doble función: por un lado, evocan una infancia feliz lejos del mundanal ruido en su Yungay natal, pero por otro, a través precisamente de esa nostalgia, conducen o mantienen a Carmela en el desbarrancadero en el cual Baco celebra eternamente. Escuchamos también las cumbias de Agua Marina (El casorio) y Armonía 10 (Herido corazón, El Cervecero) y las del sempiterno Chacalón, idolatrado en el natal caserío de Carmela por su viejo amigo El Conejo chacalonero y que al ser escuchado en el barrio que le da cobijo en Lima (Nocheto, barrio chacalonero como el que más), la conduce a la añoranza y al deseo irrefrenable de aliviar la nostalgia en el alcohol.

Finalmente es imposible dejar de recordar el famoso poema El Brindis del Bohemio del mexicano Guillermo Aguirre Fierro (Pero en todos los labios había risas/Inspiración en todos los cerebros/Y repartidas en la mesa/Copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo), ante el recuerdo de la familia perdida por culpa del vicio y las malas juntas que Carmela rememora en el bus de retorno a su pueblo natal. La Carmela de Carrasco es el arquetipo de cierta mujer novo-andina, aquella que sale adelante pese a las vicisitudes y pese a que la mujer es más susceptible que el hombre a problemas asociados con el consumo de alcohol, tanto problemas de salud como de dependencia, por no mencionar la vulnerabilidad de una mujer ebria a recibir agresiones sexuales.

Tú serás la causa de mi muerte

Para el común de peruanos el término lumpen carece de significado, les resulta absolutamente desconocido. Incluso para jóvenes universitarios salidos de las canteras de las universidades-pollería de los últimos años, la palabra lumpen o lumpen-proletariado sonará a insulto en alemán o quechueslovaco, algo así como reconchetumare. Pero si les mencionas que el causa en cuestión es palomilla, bandidito, chueco, choro, ladrón, como que los muchachos ya van comprendiendo como es la nuez. Un causa puede ser choro, pero si no choca con el barrio (como los choros de antaño), entonces el causa es bandidito no más. Si el causa es un choro (torreja, monse, faite, taita, en fin) que tuvo que colgar los guantes porque lo lisiaron en un enfrentamiento, porque reflexionó en cana o porque vio la luz en algún lugar de culto evangélico, entonces ese choro plantado se dedicará a escuelear a los jóvenes del barrio sobre las inconveniencias de tan finos y elegantes menesteres. Sin embargo, hay otros que no se arrepienten nunca y aun cuando hayan colgado los guantes, mediante el viejo oficio de contar historias, se dedican a trabajar el ingenio y a ser memoria viva del gremio.

Uno de estos “hombres de la noche”, surgido de un barrio del cono este de Lima, es quien cuenta la historia al Escritor Noctámbulo en un bar del centro de Lima, no sin antes advertirle al colega (porque a fin de cuentas ambos son contadores de historias) que lo que va a escuchar es una verdadera historia (no una historia verdadera): vitalista, callejera, “…no sonseritas de pecho frío, poseras e intelectuales”.

El arte de Carrasco se afina en este relato. El narrador es presentado como un lector impenitente, pero es a la vez un causa trabajado por la vida, un tipo con calle, lo cual le ha permitido entre otras insignias, conseguir joyas literarias a precios irrisorios (Arlt, Hemingway) y hacerse de historias asombrosas. Víctima del extraño vicio de leer caminando, empieza a referir su historia en la particular jerga de los conos de Lima, principiando en una infancia dura y llena de carencias con alusiones concretas al desastre del primer gobierno aprista, a la adolescencia pelotera en medio de los apagones causados por la voladura de torres de alta tensión en los ochentas y aquella canción “Viento” como dolorosa banda sonora de una niñez en la que aprendió a contar ficciones a sus patas del colegio para hacerse invitar el fiambre. Sin censuras, el narrador oral va indicando al Escritor Noctámbulo los secretos para contar una buena historia, sin desviarse, exagerando un poquito pero haciéndola siempre creíble, sobre todo si uno es el protagonista, “las cositas claves del escenario y de los personajes, minucias, gestos”.

Resulta curioso, ignoro si ha sido adrede, pero quien haya conversado con un narrador oral de estratos populares, descubre una capacidad increíble para hilar historias, la cual es mayor por la capacidad para improvisar, si el narrador es un individuo carente de preparación académica, si es un contador de historias nato. Esta capacidad nacida involucra actividades cerebrales complejas como recordar, manejar diferentes registros lingüísticos, leer, escribir, escuchar, recrear y componer música inclusive.

Para quienes hemos entroncado nuestro destino con el pueblo, subleva la incapacidad de la juventud actual para hilvanar apenas frases u oraciones inteligibles. Influencia de la televisión y la radio, del lenguaje cibernético y del reguetón vomitivo parido en las máquinas clónicas en el norte de América, los muchachos de estos días, se distinguen por su afasia y su incapacidad para comunicar ideas, emociones y sentimientos. Pero, si uno se adentra en el corazón de los diferentes estratos de la masa viva, la cosa cambia.

Entonces, en personajes tan disímiles como los que presenta Carrasco, ¿cuál es la índole de la memoria? ¿Sería posible el pensamiento sin lenguaje? Según algunos neuro-psicólogos todos los procesos del pensamiento involucran o están determinados por el lenguaje y la afasia significa la muerte de la cognición. Según otros, como los seguidores de Jean Piaget, pensamiento y lenguaje son corrientes separadas y creen que el pensamiento puede proseguir en forma inalterada pese a una afasia aguda.

Muchos pensadores han asociado la descomposición del lenguaje con la corrupción o descomposición social. Octavio Paz dice que “cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje”, Karl Kraus creía que toda depravación de la palabra permite reconocer la depravación del mundo, la prueba de que algo está podrido en la base. Consideraba Kraus que la corrupción lingüística era la causa de la degradación de los pensamientos y las conciencias; según él, las personas que hablan mal y escriben mal también pensarán y actuarán mal.

Carrasco, hijo del pueblo, ha conseguido maridar sin problemas el lenguaje lumpen de la Lima actual (incluida la jerga del hampa), con una prosa elegante y eficaz, carente de barroquismos ociosos.

El relato recorre sin dar tregua al lector escenarios tan disímiles como las cantinas de El Agustino y Barrios Altos, el óvalo de Santa Anita, un local en La Molina y el famoso Bar del Sastre en Nocheto, que es donde se va gestando la historia central del relato: el viaje del protagonista a Tingo María, en la selva central del Perú, llevando un misterioso Toyota Yaris color guinda, por encargo de gente colombiana metida en “asuntos bien serios”, a través de un viejo conocido del anti-héroe del cuento, un zambo apodado Metralleta. Metralleta es un zambo canero y de poco confiar, famoso además por gilero y recurre al anti-héroe, hijo empobrecido de un antiguo Rey de la Papa abastecedor de las pollerías grandes de Lima, bonanza que le permitió al protagonista estudiar en el CMLP y aficionarse a las armas de fuego, afición que más tarde le servirá para agenciarse de un dinero extra. Browning, Magnum y otros fierros, con el número de serie bien limado, le permiten ganarse unos cuantos cobres adicionales a su trabajo como taxista en un destartalado Daewoo Tico color amarillo.

De manera increíble, el carro estaba limpio de cualquier tipo de droga, pero era el gancho para endulzar al Chatín (el protagonista-narrador) con el fin de trasladar un cargamento de veinte kilos de cocaína desde Tingo María hasta Lima, en complicidad con un agente del CORAH (un proyecto especial de control y reducción de la coca en el Alto Huallaga, financiado por EU). Todo está conversado, le van a dar incluso un nuevo DNI y es imposible que algo salga mal. El protagonista se debate en un mar de dudas, pero es pobre y siempre le ha gustado correr riesgos. Recuerda con nostalgia las buenas épocas de su vida, cuando el padre tenía dinero. Su joven mujer está gestando y no tiene seguro social ni un trabajo fijo. Este segundo viaje le permitirá agenciarse un buen puñado de dólares y, si todo sale bien, armará un negocio en Lima, una bodeguita, tal vez una librería o un pequeño restaurante, lo que sea. Las dudas atormentan su alma, pero como la primera vez se dice, o todo o nada.

Después de varias vueltas de tuerca magistrales, el desenlace del cuento es contundente e inesperado: Metralleta engaña a los colombianos, “cierra” a los policías cómplices del engaño, se queda con la droga, no le paga al Negro Humo, torturador de los colombianos para lograr el rescate, incluso ha sembrado una leyenda difundida por el Pucarino: ha sido ajusticiado por unos chiquillos lúmpenes del Callao y su cadáver arrojado en un basural de Caquetá. Pero Metralleta no puede engañar al más sapo de todos, al que se la tenía bien jurada, al dueño de la Beretta Magnum.

Colofón

Si esperábamos encontrar en la narrativa desplegada por Carrasco los viejos tópicos alusivos al Ande, apus tutelares, jarjachas terroríficas y wamanis sagrados, nos daremos de muelas contra el pavimento ahuecado, sucio y maloliente de las calles de Lima, mega-urbe en la cual se entremezclan al ritmo de Chacalón los hijos de los migrantes de todo el país, conformando una nueva raza que aún no sublima su más pura esencia por múltiples causales de orden social, político y económico, pero que en el camino irá adquiriendo forja e identidad, tal como lo hacen los inolvidables Carehuaco, Carmela, Jacinto y Eliseo, los Once Chavetas, los habitúes al Bar del Sastre y qué duda cabe, el personaje principal de todos los cuentos: el inconfundible Profe y su boina y zapatos marrones, pantalón beige y agenda de cuero verde, regalo de Carmela. Es el Profe quien logra arrancar con su sabiduría, cariño y paciencia las potentes historias a los personajes más disímiles como los que hemos disfrutado en los siete cuentos de Carrasco.

A manera de epílogo anotaré que a lo largo de este hermoso volumen de cuentos permanece latente y dolorosa la herida principal que desgarra a la sociedad peruana real, no esa que se cuentan entre ellos mismos los malcriados ahijados del Marqués Lorcho. Comenzando por el niño norteño marginado con esa aleve maldad infantil por otros como él mismo, debido a las facciones de su rostro pre-hispánico, hasta el equipo de fútbol de los Once Chavetas, cruzando por la joven Carmela (huanuqueña, huaracina, huancaína, yungaína, puneña, con toda justicia neo-limeña) recuperada del alcoholismo por su fuerza de voluntad y el amor familiar, este volumen de cuentos arranca el velo con el cual el capitalismo de alta intensidad (implantado violentamente en el Perú hace casi 30 años) pretende ocultar nuestros rostros: seguimos todavía a una distancia sideral del pretendido paradigma integrador y optimista que planteara el Inca Garcilaso de la Vega hace más de 4 siglos. Ese sueño integrador de Garcilaso, convenientemente defendido por los que disfrutan de las gollerías de un sistema económico y un orden social injusto, asesino de las ilusiones de un pueblo de “hombres que aman y luchan llevados por un cruel destino”.

Cultura

Mañana se inaugura la expoferia Ruraq Maki 2025

Tradicional feria de arte popular irá del 18 de julio al 29 de julio, en la sede central del Ministerio de Cultura.

Hecho a mano, eso significa en quechua Ruraq Maki, la feria más importante a nivel nacional donde artesanos de todos los departamentos del país saldrán a exponer y vender sus más elaboradas creaciones.

Esta edición marca un hito al congregar al mayor número de colectivos de artesanos y artistas tradicionales, teniendo a 210 colectivos presentes durante los días en que estará abierta la feria. Esa cifra representa el más alto número desde que Ruraq Maki fuera creada en el año 2007 por el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC), dirigida en esa ocasión por la doctora Cecilia Bákula.

Entre los seleccionados para esta edición, hay 48 colectivos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), así como 50 nuevos colectivos que participan por primera vez.

Además, los expositores representan a 17 pueblos indígenas u originarios y al pueblo afroperuano, y cuyas piezas están vinculadas con 35 manifestaciones culturales declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, o registradas como Denominación de Origen. Un sello que garantiza la calidad de las piezas y trabajos que podrán ser apreciados y adquiridos por el público asistente.

También se podrá encontrar la sección Gastronomía Viva, a cargo de la Casa de la Gastronomía Peruana, con platillos representativos de la cocina tradicional peruana.

A la vez, habrá talleres demostrativos, presentaciones de música y danzas tradicionales, y capacitaciones a favor de los colectivos de artesanos tradicionales participantes.

Según el Mincul, en 2024, se superaron en 58 % las ventas generadas por las ediciones del 2023, y la Edición Nacional Julio 2025 de Ruraq Maki, hecho a mano, busca superar los 2 millones de soles en ventas para el beneficio de los colectivos de artesanos y artistas tradicionales.

Entrada libre.

Cultura

Bases de Estímulos Económicos del cine en Perú: Una simplificación de una lectura difícil

Los textos de los concursos para obtener Estímulos Económicos destinados a financiar proyectos cinematográficos suelen ser engorrosos, casi ininteligibles para el ciudadano de a pie (o incluso de rodilla). Aquí va un resumen digerible del caso peruano: qué se solicita, qué se prohíbe y, sobre todo, qué pretende premiar esta política pública.

Textos como los de los concursos para ganar estímulos con el propósito de financiar proyectos como el cine resultan engorrosos. Aquí un resumen del ejemplo peruano: lo que solicita, lo que prohíbe y, lo más importante, lo que busca premiar dichos estímulos en tanto política cultural.

Antes que nada, entre las prohibiciones, que son muchas, están el que participen miembros del ministerio o familiares, o personas que tengan deudas ante el fisco.

En los requisitos se exige que quienes participen sean personas jurídicas que cuenten con reconocimiento e inscripción vigente en el Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual – RENCA y que hayan presentado su solicitud de reconocimiento e inscripción en dicho registro hasta la fecha establecida en el numeral VII de las bases.

Se trata de personas jurídicas constituidas en el Perú, con partida registral de la SUNARP e inscrita en el registro único de contribuyentes (RUC) con estado activo y en condición de habido. Asimismo, la postulación señala que su representante legal deberá mantenerse como tal durante todo el proceso de postulación y, de ser declarado beneficiario, en el proceso de entrega del estímulo y ejecución del proyecto.

Para efectos de las postulaciones a la modalidad de “Producción de largometrajes de ficción exclusivo para las regiones del país (excepto Lima Metropolitana y Callao)” y las que apliquen a la reserva de regiones en la modalidad de “Desarrollo de largometraje de ficción”, los postulantes deben contar con domicilios registrados fuera de Lima Metropolitana y Callao, según lo establecido en la temible SUNAT y en la lentísima SUNARP. Asimismo, deben declarar, bajo juramento, que realizan sus actividades de producción cinematográfica o audiovisual principalmente en dichas regiones. Ellos involucran también a los equipos técnicos, puesto que su propósito en esa modalidad es incentivar la descentralización de la producción.

Restricciones

Estas restricciones se repiten en las demás modalidades de producción.

Personas jurídicas cuyos representantes legales, responsables y/o directores estén vinculados al caso Epstein. Eso último es una broma, pero considero que deberían señalarlo también. En fin, la restricción que refiere es a vínculos de proyectos beneficiarios de ediciones anteriores de los Estímulos Económicos para la Cultura convocados por la DGIA (¿Qué cojones es eso?) que mantengan vencidas las obligaciones contraídas a partir de la Suscripción de las actas de compromiso con el Ministerio de Cultura.

Otra restricción es a personas jurídicas que mantengan omisiones tributarias y/o deudas en etapa de cobranza coactiva (ven, que les dije) ante la SUNAT (porque Hacienda somos todos, y Hacienda no olvida lo que dejaste de declarar el verano pasado. Felizmente no estamos en Europa, que ahí sí te cuelgan de los pulgares).

Personas jurídicas cuyos representantes legales, directores del proyecto, que, durante el ejercicio del cargo, sean servidores y/o funcionarios de confianza y/o locadores de servicio del Ministerio de Cultura (pregúntenle al ministro cuántos locadores de servicio de confianza tiene), cualquiera sea su vínculo laboral y/o contractual/sentimental.

Una restricción que no debe pasarse por alto es que la persona jurídica o su responsable haya participado en obras o proyectos destinados a pautas publicitarias, propaganda electoral o en beneficio directo de una organización política. Es decir, si eres el community manager de Vizcarra o el tiktoker de APP, pues te digo que contigo no va. Lo ideal es no tener un precedente de participación política publicitaria, pero si somos realistas, la calle está dura para actores, cineastas, marketeros o comunicadores. La web del ministerio no especifica si esa restricción tiene un límite en el tiempo; no obstante, existen etapas en los concursos que son de índole consultiva para ver ese tipo de temas. Así que, atento.

Las personas jurídicas postulantes pueden presentar uno (1) o más proyectos acualquiera de los concursos que conforman los Estímulos Económicos para el Fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual y bla, bla, bla (¿quién redacta tan feo estos documentos del ministerio? Ah, sí, un abogado. Retiro la pregunta, su señoría). Sin embargo, no se premiará más de un (1) proyecto (¡tacaños, tacaños, tacaños!) u obra de la misma persona jurídica, representante legal o director(a) en un (1) mismo año en el marco de los estímulos concursables del ‘Plan de Estímulos Económicos para el Fomento de la Actividad Cinematográfica y

Audiovisual 2025. En serio, ¿creen que con ganar un solo estímulo da para hacer una película de calidad que luego concurse en el festival de Málaga (que por cierto se menciona más adelante en estos incentivos)?

Sobre los proyectos

Los proyectos postulantes pueden consistir en las siguientes actividades:

Desarrollo de una obra cinematográfica: Es decir, la etapa previa a la preproducción del

proyecto donde se consolida el guion o tratamiento, se plantean los procesos de producción y el presupuesto a invertir. Asimismo, se inicia la búsqueda del

financiamiento y se elaboran materiales que permitan dar una idea de la obra. Traducción, quiere decir el marco teórico y el plan de producción, todo en papel como cuando se va a concurso hacer el puente de Chuquibambilla, y dices que vale 5 millones y luego a la mitad de la construcción resulta que va a costar diez, porque en medio se murió de malaria el ingeniero de la obra, hubo cuatro huelgas, cambiaron 8 ministros, cayó el gobierno, Trump subió aranceles al cobre de Chile, Brasil decidió desarrollar una ruta al Pacífico por Chile antes que por Perú porque la frontera común, esa patria de la rana amazónica que está en vías de extinción, y como Cancillería tienen sensibilidad ecológica y un contrato por el que vendieron su alma con George Soros… En fin, la gente de cine y teatro sabe a lo que me refiero con imprevistos de gastos, y en este punto hablamos de un incentivo para el desarrollo de la parte teórica de la obra, ni siquiera de la obra misma.

Producción de una obra cinematográfica: Etapa que involucra la preproducción, producción y postproducción de una obra cinematográfica. En esta fase se planifican y ejecutan todos los aspectos de la filmación o grabación de la obra, así como las actividades necesarias para su culminación y que conlleven a la obtención de la copia final. Traducción de la película enterita. Este es el estímulo que supuestamente cubre toda realización (lo mismo dijeron de la carretera a mi pueblo, y mira tú, llegó solo a Chuquibambilla).

Obra cinematográfica peruana (no es por gilipollas, pero ¿qué es peruano?). Para efectos del presente concurso, los proyectos tienen como finalidad eldesarrollo o la producción de una obra cinematográfica peruana de largometraje deficción que cumpla las condiciones de nacionalidadestablecidas en los artículos 4 y 5 del Decreto de Urgencia N° 022-2019. Y aquí sí tengo que detenerme en Turpay para explicar de qué va esta norma en específico porque es importante. Nariz de abogado no miente, solo cobra más caro. Así que ve al baño y lávate la cara o prende un cigarro y no un vaper de ese de estudiante de pregrado. Así que fuma como hombre y lee, porque aquí sí tenemos que entendernos.

Los famosos artículos 4 y 5 del Reglamento del Decreto de Urgencia N° 022-2019

Para los efectos de la presente norma (me aburro), se considera como peruana la obra cinematográfica y audiovisual que reúna, de manera concurrente, las siguientes condiciones:

a. Debe ser producida o coproducida por una o más personas naturales de nacionalidad peruana o por una o más personas jurídicas constituidas en el Perú. Así que, amigo chamo, para ti no hay, a menos que te hayas naturalizado ya.

b. . Debe ser dirigida o codirigida por un/a director/a de nacionalidad peruana.

c. . El/la guionista o coguionista debe ser de nacionalidad peruana.

d. La música compuesta o arreglada para la obra cinematográfica o audiovisual debe ser realizada por compositor/a o arreglista de nacionalidad peruana (descuida, la IA no tiene nacionalidad y con suerte los tontos del ministerio no se darán cuenta).

e. . Debe ser realizada mayoritariamente por equipos artísticos y técnicos integrados por personas de nacionalidad peruana y/o extranjeros/as que residan en el país. Este punto hace una excepción al chauvinismo de la norma, en tanto que ciertas especialidades técnicas del cine difícilmente en ocasiones se pueden hallar en el Perú.

Como señala la norma. Las personas de nacionalidad extranjera que residan en el Perú por un plazo igual al requerido para acceder a la

nacionalidad, según las normas de la materia, son consideradas como peruanas para efectos de la presente norma. Es decir, si eres albanés y tu trámite para hacerte peruano es de dos años y, oh maravilla, resulta que llevas en el Perú dos años, entonces bingo, accedes. Pero cuidado, aquí hay un vacío legal que huelo a una trampa, como cuando la flota rebelde fue cerrada por la flota imperial en la batalla de Endor. Perdonen el lapsus, pero tuve recuerdos de Vietnam. Es decir, la norma no especifica que nuestro amigo inmigrante en situación irregular deba estar haciendo el trámite para su nacionalización; solo indica que debe llevar el mismo tiempo que el requerido en dicho trámite. No dice que deba estar realizando dicho trámite, y conociendo el derecho administrativo y la burocracia, esto puede ser la llave al purgatorio.

En el caso de obras cinematográficas y audiovisuales peruanas, realizadas total o parcialmente con material de archivo.

No se toma en cuenta el país de origen del referido material. Oh, gracias, así que a descargar en MP4 todo lo que encuentres en YouTube. Este inciso de la norma evidencia una cultura de la piratería ya instalada, o eso infiero.

Asimismo, se consideran obras peruanas aquellas coproducciones internacionales.

realizadas en el marco de los acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales de coproducción suscritos por el Estado

Peruano. ¿Cuáles? No idea, la norma no especifica, pero es posible que se den con alguna frecuencia (o eso quiero creer).

Y por supuesto la norma deja claro que no pueden beneficiarse de las medidas contenidas en la presente norma las obras cinematográficas y audiovisuales destinadas a pautas publicitarias, propaganda electoral o en beneficio directo de una organización política. Esto es en tanto organizaciones políticas; la norma no dice pensamiento o ideología política.

Toda norma tiene su excepción.

Excepciones a las condiciones de las obras cinematográficas y audiovisuales peruanas.

El Ministerio de Cultura autoriza, por razones culturales, artísticas o técnicas, excepciones a las condiciones establecidas en los literales c, d y e del artículo precedente (es decir, en cuanto al guionista, la música y el equipo artístico técnico). El literal b solo se puede exceptuar en casos de coproducción peruana minoritaria. O sea, el director.

Pero aquí está la clave para las excepciones. Para el otorgamiento de dichas excepciones, el Ministerio de Cultura tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de al menos tres (3) de las condiciones señaladas en el artículo precedente (o sea, hay que cumplir sí o sí tres de los requisitos chauvinistas) o que se cumpla con los términos establecidos en un acuerdo bilateral o multilateral de coproducción suscrito por el Estado peruano, en el que se enmarque la

Coproducción (esto último ya requiere una relación directamente de diplomacia de Estado).

Hasta ahí el artículo 4. Ahora el 5. Fúmate un cigarro y no te quejes

Para efectos de determinar si una obra reúne las condiciones para ser considerada como obra peruana, o determinar si un proyecto resulta en una obra peruana, se aplica lo dispuesto a continuación:

a. La persona natural o jurídica productora debe garantizar un porcentaje de participación financiera, técnica y artística que

No puede ser inferior a los mínimos establecidos en los convenios o acuerdos de coproducción suscritos por el Perú. (Esto tendría que ver con convenios bilaterales o coproducciones internacionales. Para más detalles, consulte con su abogado).

b. Se considera composición mayoritaria de personal artístico cuando la mayoría de los actores principales y la mayoría de

Actores secundarios son personas de nacionalidad peruana o extranjeros residentes en el Perú que cumplan con lo

establecido en el Decreto de Urgencia Nº 022-2019, Decreto de Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y

audiovisual. Aquí cabe preguntarse cuánto es una mayoría: ¿simple, calificada, absoluta, 50.1%?

c. Los actores de voz son considerados personal artístico, salvo en caso de doblaje de una obra extranjera. No se considera personal artístico a los extras.

d. En el caso de proyectos que tienen como finalidad la realización de obras cinematográficas documentales o animadas que no cuenten con personal artístico, pueden considerarse no aplicables los mínimos de participación artística. Personal artístico hace referencia al elenco, pero no termina de precisar si, en caso de documental, los músicos pueden o no ser extranjeros.

e. Se considera composición mayoritaria de personal técnico cuando la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que ejercen las jefaturas de área técnica, así como quienes ocupan cargos técnicos en la producción de la obra, son personas de nacionalidad peruana o extranjeros residentes del Perú que cumplan lo establecido en el Decreto de Urgencia N.º 022-2019.

f. (Quienes son equipo técnico) Se consideran áreas y cargos técnicos aquellos desempeñados por los trabajadores de los departamentos correspondientes a: dirección, jefatura de producción, asistencia de dirección, dirección de fotografía (incluyendo cámara e iluminación), dirección de sonido, diseño de producción o dirección de arte, diseño de vestuario, diseño de maquillaje y peinado, dirección técnica de animación, animación, edición y montaje, postproducción de sonido.

y producción de efectos visuales. Adicionalmente, puede considerarse la producción ejecutiva en el cálculo de

participación nacional, debiendo para ello sustentarse dicha consideración. No se considera equipo técnico al personal.

administrativo de la persona jurídica productora ni aquellos que brindan servicios conexos a la producción.

Teniendo en cuenta las transformaciones tecnológicas y productivas del campo audiovisual, se pueden considerar otras

áreas y cargos técnicos cuya incorporación se apruebe por resolución del titular del Ministerio de Cultura. Esto último huele a burocracia, así que nada de involucrar IA importada de Guatemala, por favor.

En el caso de coproducciones internacionales entre privados, la norma señala que se consideran obras cinematográficas peruanas aquellas realizadas en el marco de contratos privados que cumplan con las condiciones arriba establecidas.

Esto que sigue no lo entiendo, pero igual lo pongo: En caso de que el proyecto cinematográfico haya sido reconocido por el Ministerio de

Cultura y se encuentre inscrito en el Registro Nacional de la Cinematografía y el

Audiovisual – RENCA, el postulante podrá indicar el número de inscripción a fin de

Que la información correspondiente sea tomada en consideración para la postulación al presente concurso.

En caso de que el proyecto cinematográfico se encuentre enmarcado en coproducciones.

internacionales realizadas en el marco de los acuerdos o convenios bilaterales o

multilaterales de coproducción suscritos por el Estado peruano, el postulante

Deberá indicar el número de inscripción en el Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual – RENCA.

El Ministerio de Cultura, a través de la DAFO, tiene la responsabilidad de verificar el

cumplimiento de al menos tres (03) de las condiciones de nacionalidad señaladas o que se cumpla con los términos establecidos en un acuerdo bilateral o multilateral de coproducción suscrito por el Estado peruano, en el que se enmarque la coproducción. Asimismo, en caso Si se requiere una excepción, la DAFO puede autorizarla, por razones culturales artísticas o técnicas, excepciones a los requisitos establecidos en los literales c, d y e del artículo 4 en mención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 del mencionado decreto.

Por otro lado, la persona jurídica que requiera la aplicación de las excepciones a las que se refiere al párrafo precedente, debe formular su solicitud a través de la página web http://plataformamincu.cultura.gob.pe, indicando el concurso y modalidad a la que postula, fundamentando las razones y adjuntando copia simple de los documentos que la sustenten. Para efectos del en el presente concurso, no se aceptan solicitudes de excepción pasada la fecha establecida en el cronograma de las modalidades del concurso, consignadas en el numeral VII de las presentes bases.

La DAFO es la responsable de resolver las solicitudes en un plazo máximo de seis

(6) días hábiles contados desde su presentación, debiendo notificar su decisión a través de la casilla electrónica. De considerarlo necesario, la DAFO puede requerir

mayor información sobre la solicitud presentada, suspendiendo de esta forma dicho

plazo de acuerdo con la comunicación respectiva.

Sobre los proyectos que se financian

Desarrollo

Vuelvo a repetir, Desarrollo es la etapa previa a la preproducción del proyecto donde se consolida el guion o tratamiento, se plantean los procesos de producción y el presupuesto a invertir. Asimismo, se inicia la búsqueda del financiamiento y se realizan materiales que permitan dar una idea de la obra.

Requisitos del proyecto

El proyecto debe contemplar el proceso de desarrollo de una obra de largometraje.

Peruana de ficción, la cual debe incluir la elaboración de una carpeta de producción de la etapa de desarrollo [La carpeta de producción de la etapa de desarrollo debe incluir ficha técnica y estado del proyecto, logline, sinopsis, motivación del director(a), motivación del productor(a), perfil de la empresa productora, referencias cinematográficas, tratamiento audiovisual y artístico, afiche referencial, propuesta de realización, propuesta sonora, personajes y equipo técnico]; asimismo, una o más de las

siguientes actividades:

– Investigación

– Desarrollo, escritura o reescritura del guion

– Asesorías de escritura

– Elaboración de plan de producción (plan de financiamiento, presupuesto,

propuesta de realización, entre otros)

– Diseño de producción y/o estrategias de financiamiento

– Desarrollo de coproducciones nacionales o internacionales

– Producción de materiales gráficos y/o audiovisuales preliminares (storyboard,

teaser, traducciones, etcétera).

El proyecto debe ejecutarse en un plazo máximo de un (1) año posterior a la entrega.

del estímulo económico (¿Se refiere solo a la obra en tanto teoría o hay acaso una obligación de ejecutar hasta su producción la misma?) Esta pregunta no es inocente, como dice la poeta, mas la ley no perdona inocencia, por lo cual no termina de precisar cuál es el compromiso de este estímulo. Tómese en cuenta que el beneficio económico de este estímulo es muy pequeño, como veremos más adelante. Las actividades a ser financiadas (esto podría significar que no financiaran todo el tramo teórico de la obra) con el estímulo serán a partir de la declaración de beneficiarios. Asimismo, las actividades propuestas en la postulación deben ser previas a la preproducción del largometraje cinematográfico.

Cabe precisar que se podrá presentar un tratamiento o guion. El proyecto deberá ser original, podrá ser de género, tema y técnica libre, y su duración deberá ser de más de setenta y cinco (75) minutos. En tanto, existe una modalidad específica para financiar el desarrollo de largometrajes de animación.

Dentro del ‘Plan de Estímulos Económicos para el Fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual 2025’, dichos proyectos no podrán participar en la presente modalidad. (Aquí no se menciona si la película podría ser híbrida, mitad animada, mitad live action).

El proyecto debe postularse a una de las siguientes categorías:

– Ópera prima: Dirigida al desarrollo de una ópera prima (ver glosario) de

largometraje.

– Segunda obra además: Dirigida al desarrollo de una segunda o posterior obra de

largometraje.

En caso de codirección con un(a) director(a) que ha realizado un largometraje o más,

Se considerará parte de la categoría de “Segunda obra o más”.

El proyecto debe [a continuación, lenguaje inclusivo, tápate los ojos] contar con uno(a) o más responsables, quien(es) es(serán).

el(la/los/las) encargado(a/s) de la conducción del mismo. El(la/los/las) responsable(s)

debe(n) ejercer el cargo de autor(a) del tratamiento o guion, director(a) o

productor(a) de la obra cinematográfica contemplada en el proyecto. El (la/los/las) [ya me mareé] responsable(s) debe(n) ser peruano(s) [Deberá presentar su Documento de Identidad] o acreditar residencia en el Perú por más de dos (2) años consecutivos a la fecha de lanzamiento del presente concurso.

El proyecto deberá contar con un cronograma que establezca las fechas de ejecución.

de las actividades, la entrega del material final e informe económico, así como la devolución a la ciudadanía.

DE LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS, ¡LA PLATA!

A nivel nacional, para la modalidad de Desarrollo, se otorgarán estímulos económicos por la suma total máxima de S/520,000.00 (Quinientos veinte mil y 00/100 soles) a las personas jurídicas que sean

declaradas beneficiarias. No te emociones. Ahora bien, esto no es para un solo proyecto. Dicho monto se divide en las siguientes categorías:

Monto máximo a solicitar por proyecto Ópera prima S/ 400.000,00. Un solo proyecto puede ganar hasta S/ 40.000,00 (Cuarenta mil y 00/100 soles). En la categoría Segundo largometraje, el fondo es de hasta S/ 120.000,00 y por proyecto es un monto de S/ 40.000,00. Recuerda que es para varios proyectos y no solo uno.

El monto de cada estímulo económico corresponderá a lo solicitado en la postulación. Y no podrá exceder los S/ 40,000.00 (Cuarenta mil y 00/100 soles) para cada proyecto en ambas categorías. Los montos solicitados podrán reducirse hasta en un 10% (diez por ciento) por decisión del Jurado [para colmo te hacen recorte]. Los estímulos económicos son intransmisibles.

Y aquí hay un detalle de la política inclusiva.

Se reservará el monto de S/ 200,000.00 (Doscientos mil y 00/100 soles) para postulaciones presentadas por personas jurídicas domiciliadas en regiones y que realicen sus actividades de producción cinematográfica principalmente en dichas regiones. Ojo, los proyectos que apliquen a la reserva de postulaciones presentadas por personas jurídicas domiciliadas en regiones deben contar, como mínimo, con una (1) persona natural domiciliada en las mencionadas regiones, según los datos consignados en su documento de identidad, que ocupe los cargos de director(a), autor(a) del tratamiento o guion o productor(a). Asimismo,

Dicha persona debe presentar una declaración jurada que acredite su domicilio en alguna de dichas regiones.

Más inclusión…

En cada categoría se reservarán estímulos para postulaciones que tengan la autoría.

del tratamiento o guion a cargo de mujeres. Dichos estímulos serán proporcionales al

porcentaje de postulaciones aptas que cumplan con dicha condición.

El Jurado para proyectos de la modalidad “Desarrollo de largometraje ficción” está

conformado por los siguientes perfiles:

a) Un(a) (1) guionista;

b) Un(a) (1) director(a); y

c) Un(a) (1) productor(a).

Importante. Aquí está la clave en la calificación.

El Jurado podrá otorgar hasta dos (2) puntos adicionales a proyectos que promuevan:

– El uso de lenguas indígenas u originarias,

– La participación de personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, así como afrodescendientes,

– Que el personal creativo, jefaturas de área y/o equipo técnico hayan sido conformados con criterios de paridad de género y diversidad, [así que si tienes un amigo gay o una mujer con habilidades especiales, este es el momento que lo utilices, digo que le des una oportunidad, y juntos brillen por el dinero, digo el arte].

– La participación y/o accesibilidad de personas con discapacidad [es decir, por ejemplo, un tetrapléjico, no terraplanista, no te confundas].

En aplicación del criterio de equidad, el Jurado debe considerar favorablemente a los Proyectos que hayan sido presentados por personas jurídicas domiciliadas en las

regiones proporcionalmente menos representadas a nivel de postulaciones. [Es decir, puedes ser todo lo hetero, machista, anti silla de ruedas si eres de Chalhuanca para adentro]. Este criterio debe ser empleado de forma dirimente en el proceso de deliberación.

SOBRE PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES DE FICCIÓN NACIONAL

Los requisitos y restricciones y criterio de jurado, como todos los detalles para concursar, son prácticamente los mismos señalados arriba, así que solo veremos lo más puntual.

El proyecto de largometraje de ficción debe considerar todas las etapas de realización (preproducción, producción y postproducción). Debe tratarse de una obra cinematográfica peruana y ejecutarse en un plazo máximo de dos (2) años posteriores a la entrega del estímulo económico.

El proyecto deberá ser original, podrá ser de género, tema y técnica libre, y su duración deberá ser de más de setenta y cinco (75) minutos.

Ahora bien, en cuanto a directores con ópera prima, que es lo que también se busca impulsar en requisitos, deben tener la experiencia de cortometrajes. No se consideran cortometrajes de ficción los episodios de series, teasers, teatro cinematográfico, episodios de programa de televisión y grabación de espectáculos. Los cortometrajes deben narrar sucesos imaginarios, basados en hechos reales o no, y ser la representación de un argumento o guion cinematográfico.

DE LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS

A nivel nacional, se otorgarán estímulos económicos por la suma total máxima de S/

7,200,000.00 (siete millones doscientos mil y 00/100 soles) a las personas jurídicas que sean declaradas beneficiarias. Dicho monto se divide en las siguientes categorías:

Por proyecto Nuevos Realizadores S/ 4,000,000.00 (Cuatro millones y 00/100 Soles). El monto total del fondo. Por proyecto es de hasta S/ 800,000.00 (Ocho cientos mil y 00/100 soles). En categoría Tercer Largometraje a Más, el fondo total es de S/ 3,200,000.00 (Tres millones doscientos mil).

Y 00/100 soles), con hasta S/ 800,000.00 (Ochocientos mil y 00/100 soles) por proyecto.

El monto de cada estímulo económico corresponderá a lo solicitado en la postulación y no podrá exceder los S/ 800,000.00 (ochocientos mil y 00/100 soles) para cada proyecto en ambas categorías. Los montos solicitados podrán reducirse hasta en un 10% (diez por ciento) por decisión del Jurado.

La clave.

De la suma total máxima del presente estímulo, se aplicará una reserva para proyectos dirigidos por mujeres en ambas categorías. Por un lado, para la categoría ‘Nuevos realizadores’, se reservará el monto de S/ 1,600,000.00 (un millón

Seiscientos mil y 00/100 soles para proyectos dirigidos por mujeres. Por otro lado, para la categoría ‘Tercer largometraje o más’, se reservará un porcentaje proporcional a las postulaciones aptas para proyectos dirigidos por mujeres.

El detalle. No es amor al provinciano, es amor al festival de Málaga.

El Festival de Málaga, de acuerdo a su compromiso, seleccionará un (01) proyecto de ópera prima de ficción beneficiario del presente concurso, en las modalidades de “Producción de largometrajes de ficción nacional” o “Producción de largometrajes de ficción exclusivo para las regiones del país (excepto Lima Metropolitana y Callao)”, o del Concurso de Proyectos de Animación, en la modalidad “Producción”, para su

Participación en el Málaga Festival Fund & Coproduction Event – 2026. Los organizadores del evento se encargan de la selección de un (01) proyecto con base en la lista de beneficiarios.

Sobre el jurado,

Dos (2) directores(as) cinematográficos(as);

Un(a) productor(a) cinematográfico(a):

Un(a) (1) guionista cinematográfico(a); y

Un(a) (1) programador(a) cinematográfico(a) o especialista de la cinematografía.

Y hasta aquí lo más masticado que puedo ofrecer respecto a estímulos de cine. Las fechas están por cerrar, así que ánimo.

Cultura

Malas Artes: más de cinco millones en demandas de profesores [VIDEO]

Una mirada a la crisis que se vive en Bellas Artes.

La Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú, conocida como UNABAP, atraviesa una crisis sin precedentes. Una serie de demandas judiciales impulsadas por su propia directora, Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes afines, han puesto en jaque el presupuesto de la institución. Se trata de beneficios millonarios que podrían ser cobrados, aunque jurídicamente están en entredicho.

Desde hace años, estos docentes han recurrido sistemáticamente al Poder Judicial para reclamar pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones y reconocimientos de grados académicos sin tesis. Entre los casos más polémicos, destaca la orden de un juez que reconoció el grado de bachiller a personas sin haber cumplido los requisitos legales.

Pero lo más preocupante son las cifras. Solo Mauro Yrigoyen, esposo de la directora, exige más de 480 mil soles. A él se suman otros nombres como Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes, que solicita S/ 573,641.92 y Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, que espera cobrar S/ 326,068.74.

En total, los montos de requerimientos judiciales interpuestos por este grupo superan, en conjunto, los 5 millones 300 mil soles.

Aquí todo los detalles en el podcast de Lima Gris, con Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca.

Cultura

Bellas Artes en un limbo: escándalo millonario, demandas internas y silencio del MINEDU [VIDEO]

Una institución centenaria atrapada en litigios millonarios: el docente César Fernández denuncia el limbo en el que se encuentra Bellas Artes.

La Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy convertida en universidad autónoma, atraviesa uno de los episodios más oscuros de su centenaria historia. Ya no se trata de carencias académicas ni del deterioro de su infraestructura, sino de algo mucho más grave: una serie de litigios internos, bonos judicializados y conflictos de interés que amenazan con desangrar su presupuesto y quebrar su institucionalidad.

En el más reciente episodio del podcast de Lima Gris en Neo TV, conversamos con el docente César Fernández, quien lanzó duras críticas contra la gestión actual de la UNABAP y calificó la situación de la institución como un verdadero “limbo jurídico y administrativo”.

Según Fernández, más de 5 millones de soles han sido reclamados por un grupo de docentes y funcionarios —entre ellos, la propia directora general— a través de demandas laborales por homologación de sueldos, bonificaciones y reconocimientos académicos que no cumplirían los requisitos legales. Algunas de estas demandas se amparan en leyes como la Reforma Magisterial o la Ley del Profesorado, sin que los beneficiarios tengan título pedagógico, lo que ha generado graves cuestionamientos jurídicos.

Parte del dinero para cubrir estas demandas proviene de saldos presupuestales no ejecutados del año 2023, lo cual ha dejado desprotegidas áreas clave como infraestructura, servicios estudiantiles y proyectos académicos. Mientras tanto, la ejecución presupuestal de 2024 es una de las más bajas del sector: apenas un 30 % en lo que va del año.

Pero lo más preocupante —según el docente— es que varios de los demandantes forman parte de la misma administración que gestiona los fondos. Es decir, funcionarios que litigan contra la institución que ellos mismos dirigen.

En medio de esta tormenta, la comunidad académica permanece desinformada, los estudiantes carecen de condiciones dignas, y el Ministerio de Educación se mantiene al margen. La UNABAP no es hoy una universidad, es un campo de batalla judicial donde la formación artística ha pasado a segundo plano.

Esta entrevista exclusiva revela una crisis de fondo que compromete no solo el futuro de Bellas Artes, sino el sentido mismo de lo público. Porque si la cultura y la educación pueden ser capturadas desde dentro, con aval legal y complicidad política, entonces estamos ante una amenaza mayor.

Escucha la entrevista completa en el nuevo episodio de Lima Gris por Neo TV.

Cultura

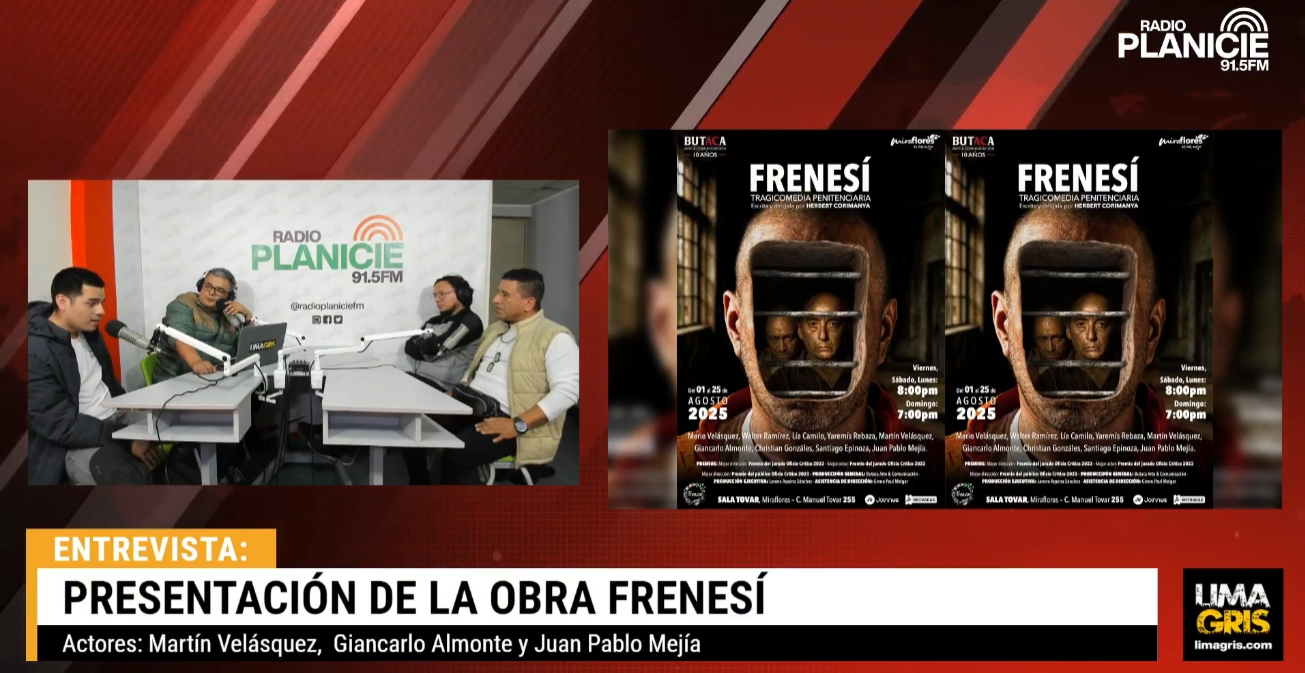

Entrevista con los actores de la obra Frenesí, dirigida por Herbert Corimanya [VIDEO]

Una obra que nace del encierro y florece en libertad: Frenesí pone en escena el poder redentor del teatro con exreclusos que hoy transforman sus historias en arte vivo.

El primero de agosto en la Sala Tovar de Miraflores se alza una obra que no solo conmueve por su intensidad dramática, sino por la vida que arde detrás de cada palabra, de cada gesto, de cada silencio. Frenesí, dirigida por el sensible y audaz Herbert Corimanya, es una puesta en escena que no teme explorar las profundidades del alma humana: la culpa, la redención, la violencia contenida y el deseo irrefrenable de libertad. Pero su mayor potencia no está solo en el texto o en la dirección, sino en la piel y la historia de quienes la interpretan.

Martín Velásquez, Giancarlos Almonte y Juan Pablo Mejía no son actores formados en conservatorios tradicionales. Su escuela ha sido el encierro, el margen, la sombra del sistema penitenciario peruano. En prisión descubrieron el teatro como una forma de sobrevivir, de resistir, de transformar el dolor en arte. Hoy, con Frenesí, regresan no a la sociedad sino al mundo, con una propuesta actoral que vibra con crudeza, verdad y humanidad.

En esta edición de Lima Gris Radio, conversamos con ellos: tres voces que han transitado el abismo y hoy nos invitan a mirar, sin filtros, esa otra realidad que el teatro, con toda su potencia catártica, puede transformar. La entrevista nos permite no solo conocer su proceso personal, sino comprender cómo el arte puede abrir grietas en el muro del prejuicio. Una conversación que va más allá del escenario. Una lección de vida que se representa noche a noche, entre aplausos y emociones contenidas.

Cultura

Albert Zavaleta Zamudio y su libro Dolaje [VIDEO]

En Lima Gris radio conversamos con el escritor Albert Zavaleta, autor de Dolaje.

Entre el abismo íntimo y el vértigo del lenguaje, “Dolaje” se alza como un artefacto literario insólito en la narrativa peruana contemporánea. Albert Zavaleta no escribe, fermenta; su verbo no construye mundos, los absorbe. En un libro que oscila entre el relato filosófico, el ensayo disfrazado y la autobiografía lírica, el autor encarna la figura del escritor total: aquel que vive, duda, se enfrenta a sí mismo y convierte esa batalla en literatura.

Lejos del confort de las fórmulas narrativas, Dolaje es un mosaico de ficciones y pensamientos atravesado por la espiritualidad, la memoria, el determinismo y una obsesión constante por la libertad que nunca llega. Cada cuento —desde el alegórico “Ese otro”, hasta el melancólico “El plan inca”— es una cámara de espejos donde Zavaleta se mira y nos obliga a mirarnos. El autor hace de su experiencia vital y religiosa una búsqueda de sentido que lo emparenta con los místicos, pero también con los iconoclastas: su tono recuerda a Ribeyro en la confesión, a Borges en la estructura, y a Vallejo en la gravedad.

Este no es un libro para el lector apurado. “Dolaje” requiere ser bebido con lentitud, como el vino al que alude su título. Solo así se perciben sus notas ocultas: el duelo personal, la ironía culta, la ternura escondida. En este sentido, Zavaleta escribe como si cada frase fuese una forma de redención, una invitación a confrontar nuestras máscaras más queridas.

En conversación con Lima Gris, Albert Zavaleta nos habló de todo esto: del origen de su obra, de su militancia en el lenguaje, de su paso por el movimiento Big Bang Literario y del desvelo que implica escribir en tiempos donde pensar ya es un acto subversivo. Esta entrevista no es solo un diálogo con un autor, sino con un espíritu que —como Enoc en uno de sus relatos— ha decidido habitar los intersticios entre lo visible y lo sagrado.

Bienvenidos a Dolaje. Aquí la entrevista completa.

Cultura

Este viernes inicia la FIL 2025, ¿será mejor que la del año pasado?

Feria del Libro irá hasta el 6 de agosto, apostando nuevamente por personajes mediáticos que por difusores de nuestra cultura.

Mes patrio y ya es casi una sana costumbre que por estas fechas la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima se asiente en algún punto céntrico de nuestra capital. Como los años anteriores, bien hicieron los organizadores en elegir nuevamente el distrito de Jesús María como el epicentro de la literatura. Desde este viernes 18 de julio hasta el 6 de agosto, el parque Próceres de la Independencia del mencionado distrito recibirá a escritores nacionales e internacionales para deleite de sus miles de seguidores.

En esta ocasión, la Cámara Peruana del Libro (CPL) indicó que la tarifa costará S/10 los fines de semana (viernes, sábado y domingo) y feriados; y S/7.50 de lunes a jueves, detallando que este incremento responde al alza de los costos logísticos y la necesidad de mantener la calidad de la programación. Sin embargo, los vecinos de Jesús María podrán ingresar de manera gratuita a la FIL 2025 presentando su documento de identidad. Asimismo, las personas con discapacidad podrán acceder pagando S/6 de lunes a jueves y S/8 los fines de semana y feriados presentando su carné de Conadis. Finalmente, docentes y estudiantes pagarán S/5 cualquier dia.

Se espera, por lo tanto, una considerable mejoría respecto a la edición anterior, donde cientos de asistentes reclamaron sobre una mejor zonificación y señalización, así como mantener el verdadero significado de una feria, en cuanto uno acude a encontrar libros a precios accesibles, y evitar que por el contrario una finalidad más lucrativa.

Homenajes

Uno de los principales homenajes a realizarse será para nuestro premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, quien recientemente falleciera el pasado 13 de abril. Por su parte, la agenda incluye cinco homenajes literarios: cuatro de carácter póstumo y uno en vida. Recibirá el Premio FIL el poeta Leoncio Bueno Barrantes, figura clave de la poesía social peruana, en reconocimiento a su trayectoria a sus 105 años. Los homenajes póstumos recordarán al humorista Nicolás Yerovi, al poeta Carlos Germán Belli, a la editora Teresa Orbegoso y al investigador afroperuano Nicomedes Santa Cruz.

Invitados internacionales

La 29° Feria Internacional del Libro de Lima contará con una destacada lista de invitados nacionales e internacionales que enriquecerán su variada programación. Entre los invitados internacionales figuran reconocidos autores, periodistas, ilustradores y artistas. Destacan Javier Cercas, novelista español autor de “El loco de Dios en el fin del mundo”; Rosa Montero, referente de la novela contemporánea y el periodismo narrativo español; Laura Restrepo y Piedad Bonnett, escritoras colombianas de amplia trayectoria; Kevin Johansen y Liniers, músico y artista visual argentinos; Guillermo Arriaga, escritor y guionista mexicano y Ray Lóriga, novelista y cineasta español.

Cultura

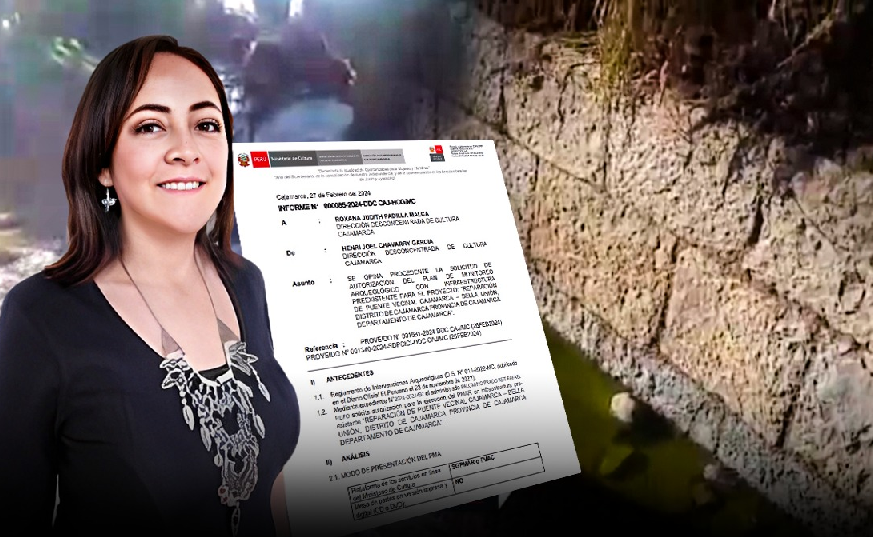

Ministerio de Cultura en Cajamarca autoriza destrucción de ‘muro Inca’ para construcción de puente

¿De patrimonio a escombros? La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca validó un muro inca vinculado al Qhapaq Ñan, pero años después autorizó una obra que terminó destruyéndolo por completo.

En 2017, los cajamarquinos celebraban un descubrimiento inesperado: tras una crecida del río San Lucas, afluente que corre paralelo al antiguo camino incaico entre Cajamarca y Los Baños del Inca, quedó al descubierto un muro de piedra perfectamente ensamblado. Las autoridades culturales de ese entonces no tardaron en confirmar lo evidente. La arquitecta Carla Díaz García, entonces directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cajamarca, junto al arqueólogo Luis Francisco Esquerre Fernández, acudieron al lugar y validaron su autenticidad: era un muro inca, posiblemente parte del Qhapaq Ñan, el sistema vial andino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Muro Inca, bañado por el río San Lucas en Cajamarca ya no existe.

La respuesta es tan indignante como alarmante: la misma entidad encargada de proteger el patrimonio cultural —la DDC de Cajamarca— autorizó su desaparición bajo el amparo de informes técnicos con inconsistencias, aprobados con inusitada celeridad.

Un muro validado y luego ignorado

En marzo de 2017, el muro fue formalmente reportado por la DDC. En 2023, el arqueólogo Luis Francisco Esquerre Fernández retomó el caso mediante el Informe N.º 000431-2023-SDDPCICIDDCCAJ LEF/MC, confirmando su origen incaico. En febrero de 2024, la Secretaría Técnica del Qhapaq Ñan también reconoció su valor patrimonial en conjunto con los arqueólogos Esquerre Fernández y Henry Joel Chávarri García, como consta en el Informe N.º 000010-2024-QHAP-QÑAN-DM-ABE/MC.

Pese a todo esto, la directora actual de la DDC, Roxana Judith Padilla Malca, emitió en tiempo récord dos resoluciones (N.º 000122-2024-DDC CAJ/MC y N.º 000368-2024-DDC CAJ/MC), autorizando el “monitoreo arqueológico” en la zona, paso previo para la construcción de un puente vecinal que terminó por destruir el muro.

Roxana Judith Padilla Malca, tiene más de 7 años en el cargo de directora de la DDC Cajamarca.

El informe que autoriza lo inaceptable

El documento clave que avala esta intervención es el Informe N.º 000085-2024-DDC CAJ-HCG/MC, elaborado por el arqueólogo Henry Chávarri García.

Informe N.º 000085-2024-DDC CAJ-HCG/MC, elaborado por el arqueólogo Henry Chávarri García.

Este informe plantea, en un mismo cuadro, que no hay ‘infraestructura preexistente’, y en otro que sí la hay. Una contradicción grave, ya que cuando no existe infraestructura preexistente —como en este caso, donde había un vestigio arqueológico en pie—, la normativa exige tramitar previamente un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), lo cual no se hizo.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Peor aún: el registro fotográfico que sustenta el expediente es de septiembre de 2023, mientras que el ingreso formal del expediente se hizo el 26 de febrero de 2024. Sin embargo, la autorización se dio el 27 de febrero, solo un día después, lo que hace dudar de que haya habido una inspección real o evaluación técnica rigurosa.

Fuente: Ministerio de Cultura.

¿Un error de forma? ¿Un descuido? Lo dudoso no es solo la calidad del informe, sino la prisa con la que fue aprobado. La directora Padilla Malca no solo omitió observar estas irregularidades, sino que dio luz verde a un proceso que terminó destruyendo la única evidencia material incaica a lo largo del tramo Cajamarca–Baños del Inca del Qhapaq Ñan.

¿Complicidad o negligencia?

El diario Panorama Cajamarquino ha venido reportando presuntas irregularidades en la gestión de Padilla Malca, quien ocupa la dirección de la DDC desde hace más de siete años. Sin embargo, este caso marca un punto de quiebre: no se trata solo de mala administración, sino de una decisión institucional que permitió un atentado contra el patrimonio cultural.

Hasta ahora, ningún arqueólogo de la DDC ha presentado denuncia alguna. ¿Por qué callan? ¿Acaso temen represalias? ¿O son parte de una estructura complaciente con la destrucción del legado prehispánico?

El Colegio de Arqueólogos del Perú, así como el Ministerio de Cultura, deben pronunciarse. Y más aún: deben investigar y sancionar a los responsables de permitir este atentado patrimonial. No se puede permitir que decisiones administrativas, basadas en informes mal elaborados y resueltos en tiempo récord, justifiquen la pérdida irreversible de evidencias arqueológicas.

En Cajamarca, el Ministerio de Cultura no solo brilla por su ausencia: parece haberse convertido en un facilitador del olvido.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo