Opinión

Eloy Jáuregui Coronado (1953 – 2024)

Lee la columna de Umberto Jara

Por Umberto Jara

Existe algo más doloroso que el adiós: se pierden para siempre las historias de quien se marcha. Aquello que vivió, aquello que sabía, sus recuerdos, su manera de entender el mundo, sus relatos. Todo se va. Nunca más puedes volver a preguntarle por un episodio, por un instante, por una nostalgia. Así se ha marchado mi hermano Eloy, llevándose todas sus historias, las que vivió y las que inventaba maravillosamente mientras las iba contando.

Está irremediablemente vacío el altar de la amistad: una mesa, unas copas y la charla amena, a veces culta, interesante pero también divertida, pícara, chismosa. Ahora, nunca más. Y duele tanto porque Eloy estaba hecho de historias. El mayor cronista que tuvo el periodismo peruano, el narrador curioso que, gracias a su sensibilidad de poeta, sabía retratar cada calle, cada esquina, cada barrio y sus personajes. Mirada y prosa. Y el gusto suyo por jugar con las palabras, ese arte aprendido de su maestro Cabrera Infante y esa cuota barroca que provenía de Lezama Lima.

Fue el hermano mayor que uno agradece haber tenido porque sin él la vida no habría sido la que uno agradece haber tenido. En la ardua década de los ochenta cuando el país se deshacía, me dio la dirección de su departamento en Surquillo con esta frase: “Vivo en la esquina de la poesía, Dante y Primavera”. Y me advirtió: “Lleva un sol para que toques el timbre”. El timbre era el poste en la avenida que había que golpear con la moneda para que él asome por la ventana. Desde entonces, esa amistad fue toda llena de vida.

Digo vida porque entendíamos que sólo valía la pena vivir a condición de disfrutar como enajenados de los libros; el cine; la salsa, el bolero, el tango, la cumbia toda la música posible; la poesía; el fútbol; el humor; el amor; y ejercer el periodismo como una pasión absoluta, jamás como un trabajo. Y, claro está, la bebida. Con Eloy supe que el mito del Tobara como bar peligroso era una mentira. Nos atendía el mozo al que bautizó como Lando Buzzanca y todo era risa. Todo fue vivir y reír. Maravilloso privilegio.

Había dinamitazos y muerte en la ciudad en esa década de los ochenta pero también estuvo el mini complejo de Surquillo para ver a la Princesita Mily y Pintura Roja o subir al escenario de Vico y su Grupo Karicia y entender que la salsa había sido parte de nuestra educación sentimental pero estaba la música tropical andina asomando como la banda sonora de un país informal que, con algunas pausas, se dedicaría al absurdo afán de hacerse mierda una y otra vez y Eloy sabía resumir con su filosofía de barrio, tanto mejor que la académica: “Tengo hijos de la generación “leche Enci”, como arroz con chizitos, cocino con puñados y pizcas, sé de qué pie cojean ciertos economistas. No es nuevo pero es: que los pitucos son menos y nosotros más. Ellos son el olvido y nosotros la memoria. ¡Sobreviviremos!”.

Quizá por eso nunca le tuvo miedo al desempleo, por recursero, por sobreviviente, por peruano hasta la médula pero sobre todo por una fidelidad inmensa a la vida que eligió tener: “La mayoría de gente quiere tener su depa, quiere tener su carro, su yate, yo no, me llega al pincho, yo quiero tener amigos y vitalidad para seguir escribiendo y admirándome de las cosas”. Anduvo por una infinidad de redacciones, cuando en el periodismo existían las verdaderas salas de redacción, y en todas, sin excepción, dejó su sello de cronista mayor, de observador perspicaz. Y el humor sin pausa y siempre querible.

Supongo que escribo estas líneas para sentir que todavía estamos juntos en una sala de redacción. Entre la enormidad de recuerdos y vida compartida, solo quiero ir un instante hasta la más hermosa y más vital redacción que compartimos: diario Expreso, 1990-1992. Una redacción que desbordaba de pasión, locura, amanecidas, crónicas, informes, todo mientras la ciudad estaba cercada por el estallido de bombas, muertos, heridos y apagones. La demencia del terrorismo. Y allí estuvimos cumpliendo con nuestra tarea de testigos. Un maravilloso grupo de periodistas, la mayoría jóvenes talentosos que una tarde cuando nos dijeron que había que clausurar la pasión, que había que dejar de hacer periodismo, nos fuimos sin que nos importe la economía en crisis y la violencia en las calles; nos fuimos todos, juntos, al desempleo y orgullosos y felices de ser, por encima de todo, periodistas. Con ellos aprendí el exacto sentido de la palabra dignidad que nada tiene que ver con la preocupación por la quincena.

Fue un tiempo tan afiebrado que, en los días siguientes, mientras pateábamos latas, el cuerpo avisó que había que darle algún mantenimiento. A mi loco querido lo llevé a un médico que ordenó análisis y vainas diversas y luego concluyó con un aviso: el hígado del cronista estaba hecho papilla y, en un aparte, el galeno me susurró al oído: “Si no se cuida, se va a morir”. Salimos y Eloy insistió en ir por un chilcano de pisco. Me negué rotundamente y él usó la frase y la sonrisa burlona que solía usar cuando yo me ponía en plan responsable: “¿Por qué eres así?” y añadió: “Déjame ser Dylan Thomas”, en referencia al poeta escocés que se sentó en la barra del White Horse Tavern y se bebió en fila, uno tras otro, sus últimos nueve whiskies. Fuimos a un bar y en la primera copa me dijo: “Yo sé lo que dice el médico pero necesito ser fiel al verso de Dylan: No entres dócilmente en esa buena noche”. Al día siguiente fuimos por un ceviche y cervezas. Eso fue hace 32 años y por eso, todos los años siguientes, estuve convencido de que Eloy era inmortal. Para refrendarlo superó el Covid cuando no existían ni vacuna, ni oxígeno ni camas en los hospitales. Pero anoche me deshicieron la certeza de su inmortalidad. Me la hicieron añicos. Y me he quedado con un desamparo inmenso porque nunca aprendí a imaginar su ausencia.

No está más. Solo quedan recuerdos. Mi madre acogiéndolo como un hijo y él hablándole con dulzura. Desde hace un tiempo, mi casa ya no es de puertas abiertas desde que constaté que el ser humano es muy peligroso y proclive a la traición. Por eso también me duele su partida porque Eloy podía llegar a casa a la que hora que le viniese en gana.

He tratado de engañar a la desolación que me envuelve diciéndome que si Eloy vivía en estado de humor, siempre lleno de bromas y alegría, no hay por qué ponerse triste. Acaso no escuchábamos en ruidosas rockolas a Héctor Lavoe cantando: “A mi velorio no venga a llorar”. Pero no puedo. Descubro, ahora, que la tristeza logra derrotar a la alegría cuando aquel que da alegría ya no está presente. Esta vez, mi hermano Eloy, solo me dejas el adiós envuelto en lágrimas.

Opinión

El último acto de Nicolás Yerovi

Casi un año después de presentar su último libro, la FIL 2025 le rindió un merecido homenaje póstumo en el auditorio Eielson.

Por estas mismas fechas, hace apenas un año, Nicolás Yerovi presentó su último libro: ‘Monos y Monadas – La sonrisa perdurable’. Aquel volumen de 263 páginas era más que una recopilación de ocurrencias; era un testamento de ingenio que hilvanaba las voces de tres generaciones: Leonidas abuelo, Leonidas padre y él, Nicolás, el nieto que abrazó con devoción el legado familiar, haciéndolo suyo, elevándolo al arte y a la risa.

Aquel 3 de agosto de 2024, en el auditorio César Vallejo de la Feria del Libro de Lima, el humor y la memoria se abrazaron en un acto apoteósico. Recuerdo haber fruncido el ceño de disgusto por la elección del presentador —un personaje que poco tenía que ver con el universo Yerovi—, pero eso no impidió que nos riéramos como niños. “Tanto mi abuelo como mi padre se dedicaron como salvavidas a cultivar la gracia, la sátira y el ingenio”, dijo Nico, entre carcajadas suyas y nuestras. No sabíamos que era su despedida.

Cinco meses después, el 19 de enero de este año Nicolás partió a la posteridad. Su ausencia nos dejó huérfanos de su pluma afilada y su sonrisa generosa. Ese enero fue para mí el mes más oscuro: apenas diez días antes, el 9, también se fue Picasso, mi fiel compañero de cuatro patas.

Íbamos a encontrarnos en ‘Juanito’ la tercera semana del mes con tertulia de café negro y butifarras, para rajar con cariño de ciertos pasajes de la literatura, y, sobre todo, para seguir soñando con el material que Nicolás tenía guardado en un baúl invisible, esperando el momento justo de ser desempolvado para recopilar más ediciones de las aventuras de ‘Monos y Monadas’. Pero él ya no llegó. Se fue sin aspavientos, directo a hacer reír a la eternidad.

Hoy celebro que, en esta edición de la FIL 2025, casi un año después de aquella noche inolvidable, la Cámara Peruana del Libro le haya rendido un homenaje póstumo en el auditorio Eielson. Porque, aunque el Perú ya no podrá reírse igual sin Yerovi, nos queda la esperanza, terca y luminosa, de seguir construyendo un país con memoria, cultura… y sentido del humor.

(Columna publicada en Diario UNO)

El espacio más visitado de la 29 Feria Internacional del Libro de Lima no fue una sala de conferencias ni un estand literario. Fue el patio de comidas. Y, paradójicamente, el libro del que más se habló fue el que no se presentó: Revolución en los Andes, del cabecilla terrorista Víctor Polay, publicado por la editorial Achawata. Para algunos, la cancelación fue censura. Para otros, un acto de justicia simbólica en memoria de las víctimas del MRTA, organización responsable de secuestros, asesinatos y atentados que desangraron al país.

Tras el anuncio de la cancelación, agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) ingresaron al recinto y acudieron al estand de Achawata para cumplir con su deber: prevenir, investigar y, de ser necesario, denunciar el delito de apología al terrorismo. Su presencia no fue intimidación ni espectáculo, sino una respuesta institucional ante una amenaza latente. Porque sí, los remanentes del terrorismo ya no usan fusiles, pero siguen activos, disfrazados de editores, académicos o “intelectuales”.

Muchos parecen olvidar —o no entender— qué es la apología del terrorismo. No se trata de debatir ideas, sino de exaltar actos criminales. Es el intento de presentar como heroicos a quienes sembraron el terror, con el riesgo de influir en nuevas generaciones o justificar futuras violencias. El artículo 316 del Código Penal peruano lo tipifica claramente: no se castiga la opinión crítica ni el análisis histórico, sino el discurso que banaliza o glorifica el terrorismo y genera un peligro real para el orden público.

El problema es que esta apología se disfraza con frecuencia bajo una pátina de “memoria”, “resistencia” o “justicia social”, usando un lenguaje simbólico y nostálgico que busca edulcorar el horror. Es un intento burdo —aunque efectivo— de manipular la historia reciente del Perú para legitimar causas ideológicas.

¿Es esto lo que se quiso permitir en el mayor evento editorial del país? La cultura no puede ser excusa para relativizar el dolor de miles de peruanos. Y mucho menos, un escudo para quienes buscan reescribir la historia.

Antes fue el líder terrorista de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, con su libro “De puño y letra”, publicado por Manoalzada Editores. Hoy es la editorial Achawata. Lamentablemente, siempre habrá filoterroristas defendiendo lo indefendible.

Por Juan José Sandoval

Que decepción que la presencia de intelectuales de talla mundial como Javier Cercas, Ray Loriga, Rosa Montero, la poeta Piedad Bonet o el mega entrañable Copybryce Echenique, pase desapercibido frente a la espinosa polémica por la suspendida presentación del libro de Polay, hijo del líder aprista Víctor Polay Risco, y fundador del grupo terrorista MRTA.

Los defensores de la libertad se han encontrado en una compleja decisión: denunciar una presunta censura contra la editorial Achawata, sería defender a un delincuente que hizo daño a miles de compatriotas. Por lo que la lista de firmantes ha quedado levemente desnutrida, frente a la condena inmediata que nos hizo recordar los crímenes que realizó durante décadas el terrorista Polay.

Es fácil encontrar data sobre lo que hicieron estos traidores de la patria, pero, el facilismo de las redes nos aleja de una opinión argumentada con historia, por lo que se pasa a la descalificación prepotente. Surgen entonces mentalidades con el chip de que a los que piensan distinto se les debe exterminar.

Uno de mis primeros libros, comprados con presupuesto propio, como estudiante universitario, fue en el año 1997, poesía completa de Javier Heraud. Un autor que me llamó la atención desde niño, no porque me gustara desde siempre la literatura, sino porque en el colegio, en primaria, tuve un compañero de carpeta de apellido Heraud. El papá de Diego fue un prestigioso doctor, uno de los pioneros de la medicina deportiva en el país.

Diez años antes de comprarme ese libro, en la primaria, durante una clase de historia, la profesora hablaba de los grandes escritores que había en nuestro país. Entonces mi compañero de aula, Heraud, intervino para decir orgulloso que su tío abuelo fue también un gran escritor peruano. ¿Quién fue tu tío? Preguntó la profesora. Javier Heraud, dijo y recibió de inmediato una respuesta contundente: ¡Ese es un terruco!

El chico Heraud se fue ese día cabizbajo. A la siguiente clase, pidió la palabra para aclarar que su tío abuelo fue poeta y guerrillero, pero cuando murió ya había dejado las armas. Su papá lo apaciguó y lo mandó al colegio con más confianza para responderle a la profesora: Mi tío abuelo no es un terrorista, ¡es un poeta!

A mí se me quedó grabado el nombre y diez años después, un acto irracional me llevó al Congreso de literatura de la U de Lima, donde vi al doctor Heraud en la cola del auditorio. Cuando lo saludé, quise saber por qué un médico estaba en un evento literario, me enteré ahí que tenía dos maestrías en literatura y era un estudioso de la obra de su tío, el poeta Javier Heraud.

Al salir de ese congreso me compre el libro del poeta. Eran otros tiempos, los libros estaban accesibles y las editoriales no se habían frivolizado. No había internet ni influencers.

Hace poco fui de incursión a la FIL con mi causa el Waro, que es un antropólogo que se autodefine como progresista de izquierda. Él fue quien señaló el estand de la editorial Achawata y nos acercamos. Era un espacio con títulos que no había en ninguna parte de la Feria, que ya de por sí es bastante precaria en novedades y actividades.

Para los curiosos que solo vieron el stand por televisión con presencia de policías, debo indicar que había libros sumamente interesantes. Claro, para quien prefiere la oferta de autoayuda, cómo tener un millón de likes y bestsellers de cocina peruana, había otros pasillos. Aquí había anarquismo, Marx, Bakunin. Estaba la biografía de Passolini, cosas bastante reaccionarias y reactivas para un público con pocas intenciones de (auto) crítica.

Algún conservador podría pensar que esta editorial no sólo es la sucursal del infierno, sino también la propagación del cáncer que acaba con nuestro Perú, como el terrorista Polay y su libro.

En la ciudad lila de Lima, unas quinientas personas hicieron fila para esperar una firma de un escritor de novela romántica. Finalmente, la cola se interrumpió porque tenían que cerrar el evento y entonces se apagaron las luces. Al otro día, el autor —un novelista que usa gorrita y bluyins— arremetió en las redes contra la organización del evento. No era una escena del realismo mágico, sino una postal del Perú, país del junco y la chanfaina.

Frente al espectáculo, me pregunto: ¿Cuántos lectores hacen fila para un libro de poesía? ¿Para uno de Juan Ojeda, Juan Ramírez Ruiz o de Enrique Beleván? ¿Cuánta gente conoce en el Perú a Jorge Pimentel, o a Nájar? ¿Cuántos se inscribieron al último taller del

notable poeta Miguel Ildefonso?

En ese sentido, pensar que “la cultura no vende” implica comprender que, en el amplio mercado de ofertas y demandas, sí hay sectores que tienen un público cautivo y que logran, a través de un armatoste mediático, posicionarse entre los lectores. Por ejemplo, las novelas de terror, novela sobre la guerra interna, novela de ciencia ficción o del Plan Lector, logran sostenerse gracias a promociones y diversos impulsos académicos.

Pero la respuesta de fondo no solo es el gusto, sino cómo se estructura el mercado cultural. En La última mitología, el profesor Cass R. Sunstein afirma que los efectos sociales, las redes, son

determinantes para la toma de decisiones. No somos totalmente dueños de nuestro gusto, sino del deseo de pertenecer a un grupo.

¿Acaso esas quinientas personas no son parte de un club especial, así como los lectores de una novela de Watt pad o de Stephen King o los lectores (me incluyo) de Vila-Matas? Pablo Neruda creía que la novela era el bistec de la literatura, mientras que la poesía apenas un bocado. Según Bachelard, hay que tener deseos de leer mucho, de seguir leyendo, de leer siempre.

Por eso mismo conviene tener una dieta diversa y no solo normada por los efectos de la digitalidad. Abra, lector, su menú literario: muchos títulos lo esperan, incluso los que no tienen likes en las redes sociales.

Opinión

El pueblo llegó a Gobierno, pero no al Poder: La lucha histórica del pueblo peruano

Lee la columna de Ramiro Puelles

Por Ramiro Puelles

Durante más de quinientos años, el pueblo peruano ha librado una lucha incansable por conquistar el poder y forjar su propio destino. Desde los días de la colonia, marcados por la masacre y el saqueo de los pueblos originarios, hasta las gestas revolucionarias que desafiaron el yugo extranjero, nuestra historia es un testimonio de resistencia. En el siglo XVI, Manco Inca, desde Vilcabamba, enfrentó a los invasores españoles que se apropiaron de estas tierras. En el siglo XVIII, Túpac Amaru II lideró una rebelión que, aunque terminó en su cruel desmembramiento, encendió una llama de libertad que nunca se apagó. Estas luchas, lejos de doblegar al pueblo, fortalecieron su anhelo de autodeterminación.

La llegada de José de San Martín en 1820 marcó un hito en la lucha por la independencia, pero no todos se unieron a la causa patriota. Muchos, seducidos por el poder del ejército realista, traicionaron la lucha por la libertad, un eco que resuena en quienes, aún hoy, parecen priorizar intereses externos sobre los de la nación. Sin embargo, el pueblo andino, con figuras como Mariano Bellido, un arriero que conocía las rutas de la sierra y la costa hasta Bolivia, y su esposa María Parado de Bellido, quien enfrentó la muerte con un silencio heroico para proteger al ejército patriota, demostró un compromiso inquebrantable. Con la llegada de Simón Bolívar y la victoria en la Batalla de Ayacucho en 1824, sellada en la Pampa de la Quinua, el Perú logró su independencia formal. Pero la victoria militar no se tradujo en poder real para el pueblo. Los descendientes de quienes apoyaron a los realistas, junto a las élites criollas, asumieron el control, relegando a los campesinos y pueblos originarios a la marginación, tildándolos de “iletrados” e incapaces de gobernar.

Por más de dos siglos, la historia del Perú ha sido una lucha desigual. Golpes de Estado, gobiernos militares al servicio de intereses extranjeros y una élite económica que perpetúa el saqueo han marcado nuestro camino. Incluso en el siglo XX, los gobiernos, incluidos los de Ollanta Humala, no lograron romper con este legado de exclusión. Sin embargo, en 2021, el pueblo peruano dio un paso histórico. Contra todo pronóstico, desafiando encuestas manipuladas y una campaña de desprestigio que acusaba de “terruco” a cualquiera que defendiera un cambio, Pedro Castillo, un maestro rural de Cajamarca, ganó las elecciones presidenciales. Este triunfo no fue solo electoral: fue expresión pura de siglos de lucha, un momento en que el pueblo, por primera vez, pareció acercarse al poder.

El 28 de julio de 2021, la juramentación simbólica de Guido Bellido en el premierato enviaba un mensaje claro de reivindicación. La Pampa de la Quinua se convertía, una vez más, en un escenario de victoria para el pueblo, con la gran diferencia de que esta sería una victoria electoral democrática frente a las fuerzas que, por siglos, han intentado someter al pueblo peruano. La elección de Castillo y la designación de Bellido representaron, para muchos, una reivindicación genuina, un logro histórico para un pueblo que, durante quinientos años, ha enfrentado una lucha desigual contra élites, poderes fácticos y traiciones internas.

Sin embargo, este momento de esperanza no estuvo exento de desafíos. La breve gestión de Bellido como premier estuvo marcada por controversias y una feroz oposición que buscó desestabilizar al gobierno desde su inicio. El escudero de un gobierno democrático había caído, y con ello, el inicio del fin se avizoraba. La destitución de Castillo —tras un proceso jurídicamente cuestionable— y el ascenso de Dina Boluarte al poder evidenciaron que el pueblo había llegado al gobierno, pero no al poder. Las élites, apoyadas por sectores mediáticos y económicos, lograron frustrar el proyecto popular, dejando un sabor amargo entre los millones que votaron por un cambio.

Hoy, a cuatro años de la asunción de Castillo y la juramentación de Bellido en la Pampa de la Quinua, la lección es clara: la lucha del pueblo peruano no termina con una victoria electoral. La historia nos enseña que el verdadero poder exige organización, vigilancia y resistencia constante frente a quienes, desde dentro o fuera, buscan perpetuar la exclusión. Este 28 de julio de 2025, en homenaje a los patriotas que han dado su vida por la patria, reafirmamos que no retrocederemos. Nuestra lucha, que comenzó hace más de quinientos años, sigue viva. El pueblo peruano, combativo y grandioso, continuará batallando hasta que el poder que le corresponde por derecho sea verdaderamente suyo.

Opinión

Lima es un caos sobre ruedas

Nadie ordena, nadie fiscaliza y nadie sanciona con rigor. Lima, atrapada en el caos vehicular se hunde en la anarquía del tránsito, donde la imprudencia se normaliza y la ausencia de autoridad convierte cada viaje en una amenaza constante.

Por años, Lima ha convivido con un tránsito caótico, pero en los últimos tiempos la situación ha llegado a niveles alarmantes. La ciudad se ha convertido en una jungla vial, donde la temeridad de muchos conductores, tanto de transporte público como privado, se impone a diario sobre cualquier indicio de orden o respeto a la vida humana.

El más reciente ejemplo trágico ocurrió el miércoles 30 de julio, cuando una cúster de transporte público invadió y colisionó en los carriles exclusivos del Metropolitano, causando la muerte de tres ciudadanos. Sin embargo, lejos de generar una reflexión colectiva o una respuesta contundente de las autoridades, el hecho ha sido absorbido por la rutina de la indiferencia. Especialmente habría que poner la mira de la fiscalización a los choferes de empresas como ‘El Anconero’, ‘El Chosicano’, y ‘El Chino’, entre otras, que continúan sembrando el terror en sus pasajeros debido a sus maniobras temerarias.

Los casos de vehículos invadiendo las vías del Metropolitano son cada vez más frecuentes y atrevidas. A pesar de las advertencias y del historial de accidentes fatales, diversos conductores, incluso policías con vehículos civiles siguen ingresando sin autorización a estas rutas diseñadas para el transporte masivo formal.

La infracción y la imprudencia tampoco es exclusiva del transporte público. Motociclistas, taxistas, autos particulares, e incluso triciclos circulan con total desparpajo por estos carriles. Algunos lo hacen amparados en lunas polarizadas, otros simplemente evaden controles inexistentes. Lo más alarmante es que, hasta vehículos del Estado (sobre todo de la PNP) han sido registrados cometiendo esta misma falta, como si el ejemplo desde el poder no tuviera mayor importancia.

Las motos lineales son otro problema crónico y desatendido. Con una impunidad pasmosa, cientos de motociclistas invaden veredas, se cruzan los semáforos en rojo, conducen en sentido contrario y ponen en riesgo la vida de peatones y conductores por igual. Ellos se han apropiado del espacio público como si les perteneciera, y encima responden agresivamente y orondos cuando alguien osa reclamarles por sus acciones. Y todo ocurre a la vista y paciencia de la Policía de Tránsito, la ATU, la Sutran y la Municipalidad de Lima, entidades que parecen actuar más como espectadores que como autoridades. Nadie pone orden, nadie fiscaliza y nadie sanciona con rigor y mano dura.

Más preocupante aún es que miles de conductores del transporte público con decenas de papeletas continúan circulando sin problema alguno. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) permita esto? ¿Por qué sigue sin implementarse un sistema de depuración real del parque automotor? Lo que Lima necesita con urgencia es una reforma estructural del transporte, pero lo que recibe a cambio son promesas vacías, medidas tibias y una bochornosa confrontación política entre el alcalde de Lima, que más parece estar enfocado en su campaña presidencial y el ministro de Transportes, el acuñista César Sandoval. Mientras estos personajes se lanzan dardos en medios y redes sociales, los limeños arriesgan su vida cada día al abordar un bus o simplemente al cruzar una pista.

La anarquía vial de Lima no es producto del azar. Es la consecuencia directa de años de permisividad, abandono institucional y falta de voluntad política. El tránsito en esta ciudad ya no es solo ineficiente y deplorable, es letal. Y si las autoridades continúan mirando hacia otro lado, el próximo accidente de tránsito ya no será una sorpresa; simplemente será parte de una tragedia anunciada y cotidiana.

Opinión

Corte Interamericana de Derechos Humanos vs. Gobierno peruano

Lee la columna de Leonardo Serrano Zapata

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano suspender de manera inmediata el trámite del proyecto de Ley N° 7549/2023-CR que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa implicados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, por violar tratados internacionales firmados por el Perú, y que busca blindar a militares, policías y comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos.

Durante la ceremonia de graduación de nuevos suboficiales de tercera de la PNP, la presidente Dina Boluarte alzó la voz no como jefa de Estado, sino como jefa de una cruzada peligrosa: la legalización del olvido. La institucionalización de la impunidad. «No somos colonia de nadie, espetó, refiriéndose a la Corte IDH. ¿desde cuándo defender los derechos humanos es un acto de sumisión extranjera? ¿Quién protege al país de un grupo que quiere impunidad pese desatar el terrorismo de estado? También sostuvo: «no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia» no es un acto de firmeza. Es, en realidad, una negación abierta a cumplir tratados internacionales. Llamar «justicia» a lo que claramente es preparar el terreno para que no sea llevada a juicio por las muertes en el sur. El gobierno de Dina Boluarte quiere un país sin memoria.

Como si los desaparecidos de Ayacucho, los ejecutados extrajudicialmente en Barrios Altos, caso por el cual la Corte IDH declaró responsable al Estado peruano por violaciones al derecho a la vida y la integridad personal, o los estudiantes secuestrados en La Cantuta, fueran meros fantasmas que incomodan la escenografía oficial. ¿Quién, en su sano juicio, puede justificar esto sin ruborizarse? Solo la presidente de los amigos, de ese pequeño sector que sostiene su precario gobierno.

El canciller Elmer Schialer, ha dicho que la Corte IDH pretende «abortar un proceso legítimo y constitucional. ¿Legítimo para quién? ¿Para las víctimas o para los victimarios? Cuando el jefe de la diplomacia peruana trata de poner límites a una Corte que solo exige que no se consagre la impunidad, no está defendiendo la soberanía: está defendiendo un blindaje contra quienes deben purgar condena sin excusas ni disculpas disfrazadas. Dice que la Corte «debería esperar a que se promulgue la ley

. ¿Esperar qué? En el Perú durante la época del terrorismo se asesinó estudiantes y se desapareció campesinos, ¿esperar no es también una forma de complicidad?

Por su parte el premier Eduardo Arana ha dicho, sin pestañear, que el Perú «está sometido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que la Corte IDH debería dejar el «activismo». ¿Activismo? El único activismo que hay aquí es el del Congreso y el Ejecutivo por enterrar la memoria. Afirmación tan reveladora como peligrosa. Porque cuando los defensores del poder acusan de activismo a quienes deben velar por los derechos humanos, están confesando que no les gusta cuestionamiento alguno y mucho menos si es contrario a su agenda.

Quieren hacernos creer que el Perú es una víctima de la Corte IDH, como si el verdadero atropello fuera el pronunciamiento internacional y no los desaparecidos, los torturados, los niños ejecutados por balas del Estado. ¿cómo puede un país que no ha cerrado las heridas del terror querer perdonarse a sí mismo? ¿Cómo puede el Gobierno mirar a los ojos a las madres de La Cantuta o de Accomarca y decirles que «la Corte no debe hacer activismo»?

¿Cuál es el rol del gobierno de Dina Boluarte? Se indigna con la Corte IDH por atreverse a pedir que se suspenda su promulgación. No habrá reconciliación real. A eso no se le llama soberanía. Se les llama traición a las víctimas. Recuerde, las víctimas no olvidan presidente Boluarte.

Opinión

El gobierno fallido de Dina Boluarte y la verdad sobre nuestra economía

Lo más hipócrita de este escenario es que la misma clase política que demoniza a China como «comunista» se arrodilla ante sus capitales. Las élites peruanas firmarían tratados con el diablo si les da ganancias, pero luego se llenan la boca hablando de «libertad» y «democracia» mientras el pueblo sigue en la miseria.

Por Jorge Paredes Terry

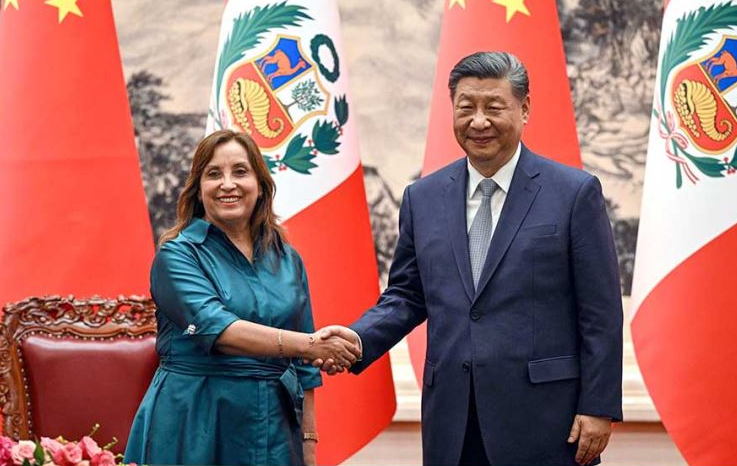

Mientras la usurpadora Dina Boluarte se dedica a señalar a Bolivia y otros países de la región como «Estados fallidos», su miopía política le impide reconocer que, si el Perú aún mantiene cierta estabilidad económica, aunque ficticia y sin beneficio real para las mayoría, es gracias a las inversiones de dos potencias comunistas: China y Vietnam.

Lejos de ser mérito de su gobierno, el supuesto «crecimiento» peruano se sostiene sobre los hombros del gigante rojo asiático, cuyo Partido Comunista (PCCh) ha convertido a nuestro país en otro eslabón de su estrategia global, pero al menos nos evita el colapso total.

Boluarte, en su servilismo hacia la derecha criolla y el imperialismo occidental, olvida que son las empresas estatales comunistas chinas las que hoy extraen nuestros minerales, construyen carreteras y financian megaproyectos, mientras las corporaciones estadounidenses y europeas solo saquean y se van. Si el Perú no es aún un «Estado fallido» como los que ella desprecia, es porque China nos usa como patio trasero extractivista, pero al menos invierte. Mientras tanto, su gobierno no es más que un títere sin visión, incapaz de entender que la única soberanía posible en esta era es la que se negocia con Beijing.

China salva a los «Estados fallidos» que Boluarte desprecia.

La presidenta ignora o finge ignorar, que los mismos países que su círculo político califica de «fracasados» (Bolivia, Venezuela, Cuba) son socios estratégicos de China, y es precisamente el apoyo del PCCh lo que les permite resistir el bloqueo imperialista yanqui y avanzar en proyectos de desarrollo. Bolivia nacionalizó sus recursos, pero es la tecnología y el financiamiento chino lo que le permite industrializar el litio, lamentablemente las malas decisiones del gobierno de Arce que se alejó del plan plurinacional y quiso abrazar las ideas del neoliberalismo, pero ese será tema de otro artículo. Venezuela, a pesar de las sanciones, sigue en pie gracias al petróleo que compra Beijing. Cuba, aunque asfixiada por el embargo, sobrevive con la cooperación médica y comercial china.

¿Y el Perú? Seguimos siendo un enclave primario-exportador, pero es indiscutible que, sin la inversión china, ya estaríamos peor. Las mineras chinas como MMG (Las Bambas) o Chinalco son las que sostienen nuestras exportaciones, mientras el gobierno de Boluarte no hace más que reprimir protestas y servir a los intereses de una élite corrupta.

El doble discurso de la derecha peruana: odian al socialismo, pero aman el dinero chino.

Lo más hipócrita de este escenario es que la misma clase política que demoniza a China como «comunista» se arrodilla ante sus capitales. Las élites peruanas firmarían tratados con el diablo si les da ganancias, pero luego se llenan la boca hablando de «libertad» y «democracia» mientras el pueblo sigue en la miseria.

Si Boluarte tuviera un mínimo de coherencia, en vez de atacar a Cuba o Venezuela, debería besar la bandera roja de las cinco estrellas del gobierno chino, porque es el PCCh el que, con sus préstamos e infraestructura, evita que el Perú caiga en la irrelevancia económica. Claro que China no es una benefactora desinteresada, su modelo es extractivista y neocolonial, pero al menos ofrece más que las potencias occidentales, cuyo único aporte históricamente ha sido saquear, imponer dictaduras y dejar crisis.

Vamos a educar a la fallida de palacio. ¿Hacia dónde va el Perú?

El problema no es China, sino la falta de un proyecto nacional soberano. Mientras Boluarte y su séquito se limitan a administrar la decadencia, otros países de la región incluso aquellos que ella llama «fallidos», negocian con Beijing en mejores términos porque tienen políticas de Estado claras.

Si de verdad queremos salir del subdesarrollo, deberíamos aprender del éxito económico chino: planificación estatal, industrialización y alianzas Sur-Sur. En vez de ser un sirviente del capitalismo salvaje, el Perú debería mirar hacia Beijing y exigir transferencia tecnológica y acuerdos justos, no solo extractivismo.

Pero eso requeriría un gobierno con cerebro y patriotismo, algo que Boluarte y su entorno no tienen. Mientras tanto, seguiremos siendo un Estado semi-fallido, salvado únicamente por la inversión comunista que tanto odian en privado pero de la cual dependen en público.

Que viva China y la solidaridad antiimperialista!

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo