Cultura

Año nuevo andino: la fiesta de solsticio de invierno (Inti Raymi)

El 21 de junio se celebra el año nuevo en todos los andes del Perú profundo. Esta festividad, es una práctica ritual ancestral milenaria que tiene como fundamento la regeneración de los ciclos vitales del kay pacha (mundo en que habitamos), seguida de la búsqueda de equilibrio y armonía entre los seres humanos, las deidades primordiales y el mundo circundante (cosmos).

Las culturas prehispánicas desarrollaron sus actividades cotidianas en armonía con el movimiento de los astros, el comportamiento del sol, la luna y las estrellas. Los hechos y acontecimientos astronómicos orientan e influyen en todas sus actividades agrícolas, pecuarias, festivas y rituales generando una relación intrínseca entre todas las divinidades.

Los acontecimientos astronómicos, como los solsticios y equinoccios, son fuerzas vivas y actuantes que dinamizan la capacidad organizacional de los pueblos originarios, hermanando simbólica y relacionalmente en un tejido de hermandad entre todas las nacionalidades.

La celebración festiva del año nuevo andino, se realiza de acuerdo al rango de las deidades. Según Zuidema (2015) el 21 de junio: solsticio de invierno, el sol es la principal deidad que irradia y rige la vida de los seres humanos en comunidad, seguida del trueno, viracocha —de quien los españoles creían era el dios creador—, la tierra y la luna, respectivamente. Cada acontecimiento durante el ciclo anual tiene su propio significado, es decir, cada espacio-temporal del solsticio de invierno (21 de junio), solsticio de verano (21 de diciembre), el equinoccio de primavera y otoño, y las demás temporalidades regidos por el calendario luni-solar, están profundamente interrelacionadas entre sí.

Pero ¿qué es el solsticio? es un fenómeno astronómico cuando la posición del sol se encuentra el ecuador celeste. El nombre proviene del latín solstitium (sol sistere o sol quieto). Según el diccionario de la lengua española, solsticio significa los dos momentos del año en que se producen sendos cambios estacionales y es máxima la diferencia entre día y noche. Así el solsticio de invierno se produce el 21 o 22 de diciembre, y da comienzo al invierno en el hemisferio Norte y al verano en el hemisferio Sur. En cambio, el solsticio de verano se produce el 21 o 22 de junio y da comienzo al verano en el hemisferio Norte y al invierno en el Sur. En el Hemisferio Sur, el 21 de junio de cada año la tierra se encuentra en el punto más alejado del sol, registrándose temperaturas bajas seguida de una noche largo y día más corto del año.

El solsticio de invierno para los pueblos indígenas u originarios, significa el regreso del sol. A partir de esta fecha, las fuerzas regenerativas de la naturaleza empiezan a transformarse, es decir, los indígenas le otorgan un carácter simbólico de renacer y ver la luz del mundo. El sol rige el desempeño de los seres humanos y su entorno, y la fiesta solsticial se celebra por el inicio de una nueva etapa de la vida. La adoración solar del fenómeno cíclico, ha sido y es la base de toda expresión espiritual de los pueblos originarios, donde el sol ejerce el poder total que da sustento a la vida.

A partir de 1492, con la llegada de la cultura europea a las tierras amerindias comienza la colonización y evangelización de la mano con la imposición cultural y una mala interpretación de la realidad y conocimientos milenarios. Los europeos no entendieron el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos; por eso, cuando los indígenas rendían culto a sus dioses tutelares como la pachamama (madre tierra), al taita inti (padre sol), la yakumama (la madre agua) o los apus, achachilas o wamanis (parajes sagrados), estos fueron arrasados por los extirpadores de idolatrías y tildados de herejes, idólatras, hechiceros y paganos, por lo que sustituyeron las costumbres, los dioses y celebraciones agrofestivas por otras. Por ejemplo, en el mes de mayo los indígenas rendían reverencia a la pachamama y los apus (cerros) en agradecimiento por la abundancia en la cosecha, los indígenas solían subir a la cúspide de los apus, donde ofrendaban los selectos productos agrícolas. Frente a este escenario de la concurrencia masiva de indios, los extirpadores de idolatrías colocaron las cruces como símbolo de adoración y a la vista de toda la comunidad, por ello se celebra en el mes de mayo la fiesta de las cruces en muchos lugares del país. Asimismo, el inti raymi (21 de junio solsticio de invierno) fue remplazado por San Juan, al qapaq raymi (21 de diciembre solsticio de verano) con el nacimiento de Jesús[1] y el calendario andino luni-solar de 13 meses de 28 días con el calendario gregoriano.

Mención especial merece el caso de qapaq raymi (21 de diciembre solsticio de verano), que fue suplantado con el nacimiento de Jesús y cuya celebración es cada 25 de diciembre. Pero esta fecha, tal como se viene celebrando como una costumbre arraigada y que se reproduce de generación en generación, no tiene un origen acertado, pues hasta el momento nadie ha presentado pruebas que avalen la fecha de su nacimiento. Según los filósofos, teólogos, investigadores o expertos en temas bíblicos, aproximan al mes de abril o mayo como fecha tentativo de su natalicio, por tanto, esta supuesta fecha -25 de diciembre- declarada oficialmente por la iglesia católica romana apostólica, es una imposición que tiene lugar en el auge y hegemonía de poder del cristianismo; en otras palabras es una construcción culturalmente aprehendida que tiene un trasfondo histórico, político, social, y sobre todo de orden cultural-religioso.

Este último en nuestro medio es casi generalizado: el nacimiento de Jesús, fiesta más antigua que celebra la Iglesia después de la Pascua y de la de Pentecostés. Según Voltaire, los que trataron de averiguar el día del nacimiento de Jesús se dividieron en dos opiniones: unos decían que nació el 25 del mes egipcio Pachon, que en nuestro calendario corresponde al 20 de mayo, y otros opinaban que nació el 24 o el 25 de Farmuti, cuyos días corresponden al 19 y al 20 de abril. Lo cierto es que en Oriente y en Egipto celebraban la fiesta de la Natividad de Jesús el 6 de enero, el mismo día que la de su bautismo, sin que podamos saber con certeza cuándo empezó esta costumbre.

Siguiendo a Voltaire, algunos sabios conjeturan que los romanos escogieron el solsticio de invierno[2] para colocar en él el nacimiento de Jesús, porque en esa época es cuando el sol comienza a acercarse a nuestro hemisferio. Desde los tiempos de Julio César el solsticio civil político quedó fijado el 25 de diciembre. En Roma se verificaba una fiesta para celebrar el regreso del sol; ese día se llamaba gruma, según refiere Plinio, que lo fija, lo mismo que Servio, el 8 de las kalendas de enero. Puede ser que estos datos formen parte de la elección del día, pero no fue su origen. Hay mucho de maravilloso en esos arreglos. Una de las objeciones que se le pueden hacer consiste en que los cuatro puntos cardinales del año, que son los dos equinoccios y los dos solsticios, como antiguamente los colocaban, se designen como la época de las concepciones y de los nacimientos de Juan Bautista y de Jesús.

La fiesta del solsticio es por excelencia de profunda espiritualidad, ritual y artística donde confluyen todas las vivencias, saberes y sentimientos de las culturas vivas de todo el Tahuantinsuyo. Según Yáñez (2010), el natalicio de los principales dioses Solares de las culturas agrarias precristianas —como Osiris, Horus, Apolo, Mitra, Dionisio/Baco y otros—, se situará durante el Solsticio de Invierno. Más aún, el natalicio de Jesús, el “salvador cristiano” fue ubicado el 25 de diciembre, fecha en la que hasta finales del siglo IV de esta era se conmemoró el nacimiento del Sol Invencible (Natalis Solis Invicti) en el Imperio Romano. De esta forma entre los años 354 y 369, era del Papa Liberio (352-366), se tomó por fecha inmutable la noche del 24 al 25 de diciembre coincidente con el “nacimiento del sol invencible”, la misma fecha en que todos los pueblos contemporáneos festejaban la llegada del Solsticio de Invierno. Es claro que el verdadero origen de la Natividad católica, sobrepuesta al Natalis Solis Invicti, orientó a los creyentes a que ese día no lo dedicase al Sol, sino al “creador del Sol”.

En algunas nacionalidades de nuestro país: anqaras, wankawillkas, qosqos, qollas, y otros, a pesar del proceso de desplazamiento y asimilación de elementos culturales ajenos, las prácticas rituales de solsticios siguen festejándose con mucha solemnidad. Actualmente los indígenas no solamente se han apropiado del dios del occidente, Yahvé o cristos, sino han ensanchado y han enriquecido su acervo cultural-espiritual, en especial con las fiestas patronales que se constituyen en centro de convergencia y de interacción de todas las sangres. A esta realidad cultural, los antropólogos conjeturan como el sincretismo religioso o fusión espiritual entre lo propio y lo ajeno, como un fenómeno intercultural.

La celebración de solsticio para las culturas milenarias, es muy peculiar, como fenómeno natural representa el verdadero nacimiento del sol y con ella toda la naturaleza. Según Yánez (Ibíd.), en todas las culturas ancestrales se festejaban el retorno del nuevo sol y las fuerzas vegetativas de la naturaleza. Siguiendo a Yánez, el sol rige el desempeño del hombre y su entorno y esta fiesta solsticial se celebra por el inicio de una nueva etapa de la vida. En tal sentido, la adoración solar ha sido la base de toda expresión religiosa de los pueblos originarios donde el sol ejerce el poder total que da sustento, no sólo como fuente vital de la naturaleza, sino como alimento espiritual de renovación.

Por su naturaleza cíclica, el solsticio marca el fin y el inicio de una nueva temporalidad. Las formas rituales de la ceremonia solsticial varían de pueblo en pueblo, sin embargo, existe algo en común, la renovación espiritual junto con la energía del cosmos y los ciclos naturales de solsticios y equinoccios, se festejan de manera colectiva.

El solsticio para los indígenas es un espacio donde se revitaliza las energías internas de todos los ayllus y suyus (nacionalidades). Se rinde pleitesía principalmente al tayta inti que alumbra y nos da su calor a todos los seres en general. Es el momento oportuno para quienes han tenido ciertas vicisitudes de la vida puedan equilibrar sobre todo la armonía interna y de hermandad con los integrantes de los ayllus. Pues se trata de conmemorar y poner en práctica un legado ancestral que se caracterizaba por la convivencia armónica, practicando la reciprocidad y complementariedad en todos los quehaceres de la vida comunal e individual.

Esta fiesta de carácter cósmico, también sirve para reafirmar lazos de amistad, construir compadrazgos y demás formas de confraternizar. Generalmente es una fiesta apoteósica y trascendental para los indígenas de todos los suyus, que se congregan no solamente para rendirle pleitesía como muestra de reciprocidad por el calor que nos da, sino, como una forma de regenerarse y revitalizar la propia vida en la perspectiva del pachakutiq (eterno retorno).

En esta parte del continente, la fiesta solsticial tradicional y milenaria no tiene fronteras. En Perú, Ecuador, Bolivia[3], Chile y Argentina, por ejemplo, en la víspera del 20 de junio en Bolivia (solsticio de invierno), los ayllus pasan la noche con gran júbilo alrededor de fogatas mantenidas durante toda la noche. El 21 de junio se produce el año nuevo solar, los presentes festejan este hecho trascendental con cantos, danzas, brindis y con la infaltable akulliku o pikcheo (masticar) de la hoja de coca. La ceremonia central empieza a partir de las 5 a.m., se colocan las ofrendas de todo lo que ha producido la pachamama. Los elementos rituales que se utilizan en la ceremonia central son diversos y varían de acuerdo al contexto, generalmente suelen utilizar el sullu (feto de llama), cereales, llampu (cal), carne, frutas, aqa (chicha), vino, caña, toqra o llipta, cigarrillos, coca, etc. Mientras se espera los primeros rayos solares se pasa la coca para seguir masticando, lo cual será echado al fuego. Luego se humea con el incienso copal para transformar las energías negativas en positivas de los concurrentes. Los asistentes continúan esperando con mucha emoción y devoción la salida del tayta inti, que se expresa a través de las primeras radiaciones; los rayos solares irrumpen luminosamente el denso friaje de la madrugada, mientras los presentes levantan sus brazos mostrando el centro de la palma de sus manos, dichos rayos penetran e irradian todos sus cuerpos, lo que significa para los indígenas la renovación total de la vida. El yatiri, yachaq, paqu o sacerdote andino, con toda reverencia inicia su invocación al taita Inti, extendiendo sus brazos con cuatro hojas de coca en la mano, ofrenda en nombre de tawa inti suyus (cuatro suyus=Tahuantinsuyo), de las wawas (niños y niñas), de los sapis (abuelos), y otros entes, los cuales son ubicados en una lliklla (manta). A la resonancia de los pututus (instrumento nativo de viento) las ofrendas se juntan y luego son entregados al fuego para su incineración. Concluida la ceremonia, y al son de los instrumentos musicales se danza colectivamente, y se pasa a compartir los platos típicos de la zona preparados con productos predominantemente agropecuarios, acompañados de brindis con licores exóticos.

Dos aspectos centrales significan esta fiesta solsticial, en primer lugar está el sentido cósmico de recibimiento y celebración del año nuevo andino (el 21 de junio, para las culturas del Hemisferio Sur), es la fiesta de la familia, de niños y niñas, de ayllus y suyus; se dan cita para realizar el gran kacharpari (baile o fiesta colectiva) que se transforma en calor humano, lo cual es enviado simbólicamente al tayta inti como muestra de agradecimiento y reciprocidad por el calor que nos brindó durante el año. Dicho de otro modo, es una forma de ayudarle al tayta inti a retomar su vitalidad y punto de equilibrio, mediante la práctica de la espiritualidad que actúa como eje articulador de las energías de las colectividades. De esta manera se logra la cohesión social de la diversidad en la unidad del kay pacha (mundo en que vivimos) de todos los ayllus y suyus, para la renovación espiritual y existencial.

En segundo lugar, la búsqueda de armonía colectiva y equilibrio personal entre los integrantes de la colectividad; estimula a los indígenas a resolver sus problemas sociales o individuales de toda índole. El rito de reconciliación lo lleva acabo el sacerdote andino, pues invoca a las partes en conflicto para la liberación de los problemas existenciales o sociales ante el tayta inti, quien restablece la vida armónica del individuo o del grupo. Todo perjuicio o maltrato, sea visible o invisible es percibido por el colectivo, de manera que afecta a toda la colectividad si es que no se resuelve el problema. Según (Heidegger) “Lo visible se sustenta en lo invisible”, esto significa para los indígenas que la superación de las diferencias se da en el plano invisible, la espiritual a través de la mediación del dios tutelar, el tayta inti. A partir de este rito la vida interna de los miembros de la comunidad empieza a restaurarse en una verdadera hermandad de paz con armonía. Es decir, la superación de las taras o conflictos internos y externos han quedado sepultados. Un “pueblo que no está en perfecta coordinación con su mundo circundante y que no ha creado la armonía dentro de su propio pensamiento no puede estar en equilibrio” (Francovich, 1945, p. 164).

En la perspectiva de construir una sociedad intercultural, tolerante y respetuosa, es obligación moral detener el proceso de extinción de éstos valores culturales. Y que las autoridades y la sociedad civil, impulsen políticas de reconocimiento y revitalización cultural, de preservación y mantenimiento de las prácticas rituales, conocimientos y saberes tradicionales, no solamente para fortalecer y diversificar nuestra identidad cultural, sino como alimento para la renovación espiritual de las generaciones.

En suma, la fiesta solsticial es parte de la sapiencia y vivencia de los indígenas, que connota la interacción cósmica de reciprocidad y complementariedad, que los caracterizan como pueblos originarios que practican la hermandad y afirmación de la vida. En ese sentido, el encuentro entre lo propio y lo ajeno; entre los dioses amerindios, como el taita inti (el padre sol) y el dios del occidente (Yahvé-Cristo); fiesta solsticial y la fiesta de San Juan, se confluyen en una suerte de aprendizaje y de compartir los símbolos, y los motivos espirituales de todas las sangres en la dimensión de la interculturalidad.

Kay musuq watapi, kawsayninchik,

yuyayninchik, yachayninchik,

ruwayninchikpiwan,

chiqapta wiñachun

REFERENCIA

Francovich, G. (1945). La Filosofía en Bolivia. Buenos Aires: LOSADA.

Fornet-Betancourt. (2001). Transformación intercultural de la filosofía,

España: DESCLÉE DE BROUWER.

Peña, C. (2003). Racionalidad Occidental y Racionalidad Andina. Cuzco: CIDSA.

Voltaire (1938). Diccionario filosófico, Tomo III. Buenos Aires: Editorial Araujo. P. 218-

222.

Yáñez, L. A. (2010).“Solsticio en la historia y la masonería”. R. L. S: Pleno Día No. 3,

Gran Logia Unida Mexicana de LL. AA. MM: Gr. Or: De Veracruz. En línea:

http://www.freemasons-freemasonry.com/solsticio_masoneria.html

Zuidema, T. (2015). Códigos del tiempo. Espacios rituales en el mundo andino. Lima: apus

Graph Editores.

[1] Ver el artículo “Solsticio en la historia y la masonería” de Luis Alejandro Yáñez-Arancibia, R:.L:.S: Pleno Día No. 3, Gran Logia Unida Mexicana de LL: AA. MM: Gr:.Or: de Veracruz. En línea: http://www.freemasons-freemasonry.com/indiceespanol.html.

[2] Tener en cuenta la ubicación del hemisferio. Aquí el solsticio de invierno es vista desde el hemisferio del norte.

[3] En Bolivia, el 21 de junio es feriado nacional por ser el año nuevo aymara. Uno de los centros ceremoniales más importantes de la celebración del solsticio de invierno es Tiwanaku, que se localiza en la provincia Ingavi de La Paz, a 70 Kms. de la ciudad de La Paz y 10 Kms. de orillas del Titicaca, a una altitud de 3485 m.s.n.m. Del Desaguadero (Perú), está aproximadamente a 30’ en auto.

Cultura

Frenesí: Cuando el teatro rompe los barrotes

Puesta en escena escrita y dirigida por Herbert Corimanya plantea situaciones que retratan la realidad de los internos de un penal de máxima seguridad.

El 1 de agosto, en la Sala Tovar de Miraflores, se alzará el telón para una obra que no solo narra una historia, sino que la encarna: Frenesí, escrita y dirigida por Herbert Corimanya, llega con una carga emocional que desborda el escenario. El elenco está compuesto por hombres que no aprendieron a actuar en escuelas de arte, sino en los patios grises de penales donde el tiempo pesa más que los muros. Son ex reclusos, y cada línea que pronuncian, cada gesto que ensayan, es una reconstrucción del pasado, una forma de redención.

La trama parte de un hecho aparentemente simple: un grupo de internos recibe permiso para montar La vida es sueño fuera de la cárcel. Pero en medio de la función, uno de ellos decide fugarse. Entonces, la ficción se agrieta, el público deja de ser espectador y el teatro se convierte en espejo. Lo que sigue es un viaje a las entrañas del sistema penitenciario, donde la realidad es más absurda y brutal que cualquier libreto.

«Lo que van a presenciar es único», dice Juan Pablo Mejía, ex interno y actor. “Pocas personas conocen lo que se vive en una celda. Estar cara a cara con esa experiencia genera una angustia que solo el teatro puede traducir”.

Giancarlo Almonte, que conoció la soledad de un penal de máxima seguridad, hoy sube al escenario no como rehén de su pasado, sino como testigo de que es posible cambiar. “Este montaje es una esperanza multiplicada. Quiero que otros vean que quienes hemos cometido errores también podemos volver a empezar. Somos sobrevivientes de un sistema que muchas veces olvida que todavía somos humanos”, confiesa.

El elenco lo completan Mario Velásquez, Yaremís Rebaza, Walter Ramírez, Lía Camilo, Martín Velásquez (Marvelat), Santiago Espinoza y Christian Gonzáles. Todos, desde sus propias trincheras, hacen que el teatro se convierta en acto de resistencia y catarsis.

Frenesí no solo ha conmovido a públicos fuera del encierro. Gracias a los Estímulos Económicos para las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, la obra se presentó en los penales de Lurigancho y Castro Castro, frente a más de 500 internos. Ahí, bajo la vigilancia de barrotes y custodios, el teatro logró lo impensable: por unos minutos, el alma de los presos fue libre.

Cultura

Viceministra cuestionada asumirá temporalmente dirección de la DDC de Cusco

La designación de Moira Novoa Silva despierta dudas: ¿por qué recurrir a una funcionaria del entorno del ministro y no a un profesional del propio Cusco? ¿Qué se busca concretar en solo cinco días?

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha designado de manera temporal —del 9 al 13 de julio de 2025— a Moira Novoa Silva, actual viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, como encargada de la Unidad Ejecutora 002: Ministerio de Cultura Cusco. En la práctica, Novoa Silva asumirá la conducción de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC), en reemplazo del también temporal Jorge Luis Moya Cohaguila, cuya designación fue dada por concluida.

Resolución Ministerial N° 000168-2025-MC que designa a Moira Novoa Silva.

Lo que llama la atención es la brevedad del encargo: apenas cinco días. ¿A qué responde una medida tan puntual? ¿Qué se pretende concretar durante ese corto lapso con una funcionaria de confianza del ministro, y no con un profesional del Cusco?

La viceministra Novoa Silva no es ajena a la polémica. Como se recuerda, a finales del mes de mayo firmó una resolución viceministerial que redujo en más del 40% el área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, consideradas patrimonio arqueológico intangible. Esa decisión aún genera críticas desde sectores académicos y ciudadanos.

En medio de tensiones por el aforo en Machu Picchu, la venta de entradas y cuestionamientos por el manejo centralista del sector Cultura, esta designación temporal plantea dudas legítimas. ¿Se avecinan resoluciones clave? ¿Habrá sorpresas desde el escritorio de la viceministra?

Cultura

Mincul acepta la renuncia de la directora de la DDC de Pasco tras cuestionamientos

La arqueóloga Cinthya Gloria Cuadrao Mallqui renunció a la dirección de la DDC de Pasco, en medio de cuestionamientos del personal por su escaso impulso a las industrias culturales, la falta de apoyo a artistas locales y la ausencia de diálogo con las comunidades nativas de la región.

El Ministerio de Cultura (Mincul) aceptó la renuncia de Cinthya Gloria Cuadrao Mallqui al cargo de directora del Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Pasco, función que asumió desde el 25 de junio de 2024, durante la gestión de la entonces cuestionada ministra Leslie Urteaga Peña.

La aceptación de su renuncia fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 000157-2025-MC, firmada el 30 de junio por el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja.

Cuadrao Mallqui es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabajó previamente en el Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura, donde estuvo a cargo de la gestión del tramo La Raya–Desaguadero, en Puno. Además, figura como accionista de la empresa Cika Construcciones Generales S.A.C. y fue socia de Imaina Consultores SAC.

Sin embargo, su gestión durante un año en la DDC de Pasco generó críticas internas. Fuentes consultadas en el Ministerio de Cultura señalan que Cuadrao Mallqui mantenía una relación conflictiva y de discordia con parte del personal, y que existieron tensiones relacionadas con contrataciones de locadores (politólogos, antropólogos y comunicadoras) cuyos resultados habrían sido insatisfactorios. También se le atribuye haber maltratado a subordinados, incluidos colegas arqueólogos.

Asimismo, indican que solicitó licencia del 16 de junio al 15 de agosto para dedicarse a su proyecto de investigación. Según información a la que tuvimos acceso, los proyectos que se desarrollaban en Oxapampa quedaron bajo la supervisión del arqueólogo Alex Guevara Liau, sin mayor participación de otros colegas especialistas como se hacía anteriormente. ¿Por qué solo se enviaba a Guevara Liau?

Otro punto crítico fue la aparente falta de coordinación con comunidades nativas, con quienes, según norma administrativa, se deben realizar mesas de trabajo para garantizar el enfoque intercultural. Además, no se habría promovido suficientemente a artistas, danzantes u otros gestores culturales de la región, lo que generó descontento en el sector.

La salida de Cuadrao Mallqui deja a la DDC de Pasco nuevamente sin una dirección estable, en un contexto donde se reclama mayor cercanía con las comunidades y el impulso real a las expresiones culturales locales.

Cultura

Entrevista: Luis Castellanos nos habla sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y su exposición por sus 30 años de trayectoria [VIDEO]

En el nuevo episodio del podcast de Lima Gris, tuvimos como invitado al talentoso artista plástico Luis Castellanos, quien viene presentando una exposición individual en el ICPNA del centro de Lima.

Hay artistas que pintan por oficio, otros por catarsis, y unos pocos —los más raros, los más necesarios— que lo hacen como quien respira o sueña. Luis Castellanos pertenece a esa casta secreta. En el nuevo episodio del podcast de Lima Gris, conversamos con él, en medio de la melancolía y la lucidez, sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y la manera en que la vida —esa vieja maestra caprichosa— lo fue modelando con la paciencia de un escultor.

Su más reciente exposición, La intuición de la extrañeza, presentada en el ICPNA del centro de Lima, no es solo una muestra, sino una retrospectiva íntima, donde confluyen los fantasmas y las revelaciones de treinta años de creación. En cada trazo hay una interrogante suspendida, una sospecha del mundo. Castellanos no busca retratar lo visible, sino ese temblor invisible que habita en las formas y se escapa de las palabras. Su obra es una meditación estética, un lenguaje de lo incierto, una poética de la duda.

Escuchar a Castellanos es como mirar uno de sus cuadros: uno sale distinto, con una inquietud nueva, con la impresión de haber asomado a un espejo que devuelve algo más que el reflejo.

El dato: la presentación del libro de la muestra de Luis Castellanos será el 11 de julio a las 7 pm en el ICPNA del Centro de Lima.

Aquí la entrevista completa.

Cultura

Trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco anuncian la toma de Machu Picchu [VIDEO]

La ciudadela inca se encuentra en una lista negra y a punto de ser tomada por los propios trabajadores del Ministerio de Cultura del Cusco ante la inoperancia del ministro Fabricio Valencia.

La problemática del Ministerio de Cultura se intensifica. No solo hay cuestionamientos contra el ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Además, los empleados de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, exhaustos y humillados, claman a la presidenta Dina Boluarte que lo reemplace. Y como si el drama fuera aún poco, lo último que se sabe es que estos trabajadores planean tomar Machu Picchu. No por vandalismo, sino por desesperación. Porque el Estado los ha dejado solos, igual que al Santuario.

A esto se suma que Machu Picchu ha sido incluida en la lista negra por el portal Travel and Tour World, que recomienda no visitar la ciudadela inca.

Mediante una comunicación telefónica, Andy Ancasi, representante del Sitracas, nos da todos los detalles de lo que viene sucediendo en Cusco.

Aquí el video del programa.

Cultura

Julio Barco Premio Juegos Florales de la UNI

El poeta peruano recibe reconocimiento en los Juegos Florales Túpac Amaru de la UNI.

En una ceremonia cargada de símbolos y solemnidad, el poeta Julio Barco fue galardonado con el segundo puesto en los Juegos Florales La Familia Túpac Amaru, organizados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones académicas más prestigiosas del Perú. El reconocimiento fue acompañado por un premio de S/. 4,000 y una ovación cálida por parte del jurado, autoridades y asistentes.

La distinción no solo celebra el talento literario de Barco, sino también la creciente necesidad de reconciliar la ciencia con la sensibilidad, la técnica con la poesía. Que una universidad dedicada históricamente a la formación de ingenieros rinda homenaje a la palabra escrita es, sin duda, un signo de que el arte aún pulsa en los espacios más racionales del país.

Con más de treinta libros publicados, Julio Barco ha construido una obra intensa, vital, crítica. Su participación en este certamen reafirma su compromiso por llevar la poesía al centro del debate cultural peruano. «Este premio me impulsa —dijo al recibir el reconocimiento—. Tengo tantos proyectos para revolucionar el arte en nuestro país. La poesía no ha muerto, solo está esperando que le hablemos desde otro ángulo».

El evento se realizó el 27 de junio de 2025 en el campus principal de la UNI. La entrega de premios fue precedida por palabras de homenaje a la familia Túpac Amaru, símbolo de lucha, dignidad y resistencia cultural —valores que resuenan también en la poesía de Barco—.

Con esta distinción, el autor de Me da pena que la gente crezca y Cantar de Chancay suma un nuevo capítulo en su incansable travesía por devolverle a la poesía peruana su fuerza originaria.

Cultura

MINCUL: La cuestionada designación del CAS de Karla Alarcón

¿Cómo ganó el concurso? la arqueóloga Alarcón no cumple con el requisito clave: haber dirigido intervenciones arqueológicas. Su experiencia se limita al trabajo técnico de oficina dentro del Ministerio de Cultura, sin evidencia de liderazgo en campo ni dirección de PMA, evaluaciones o gestiones de CIRA.

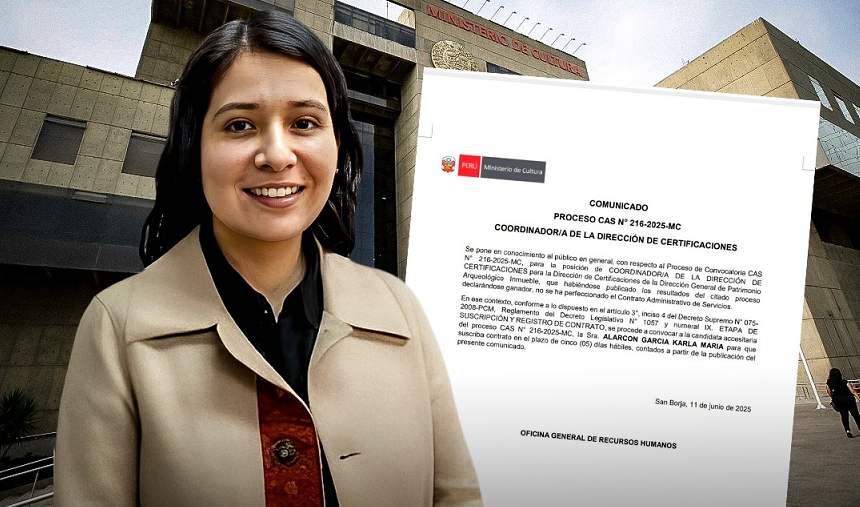

La convocatoria CAS N.° 216-2025-MC, lanzada en abril de 2025 por el Ministerio de Cultura (Mincul), tenía como objetivo contratar a un(a) Coordinador(a) para la Dirección de Certificaciones. Se trataba de un puesto clave, pues esta dirección es responsable de coordinar, planificar y ejecutar acciones orientadas a preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico inmueble del país.

Fuente: Mincul.

Entre sus principales funciones, figura la revisión, aprobación y seguimiento de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y de los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), documentos indispensables para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada.

Concluido el proceso en mayo, la arqueóloga Karla María Alarcón García fue anunciada como la ganadora del concurso. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, una revisión detallada de los requisitos y de la trayectoria de la ganadora revela una serie de inconsistencias que comprometen la transparencia del proceso y siembran dudas sobre su legitimidad.

¿Se cumplían los requisitos?

El perfil exigido para el cargo incluía, como mínimo, título universitario en arqueología con colegiatura vigente, formación complementaria en gestión o patrimonio cultural, así como experiencia general de al menos siete años en el sector público o privado. Más aún, se pedía una experiencia específica de al menos cuatro años en funciones vinculadas al cargo, o tres años en el sector público en áreas similares. Pero lo más importante: el postulante debía acreditar dos años de experiencia en la dirección de Planes de Monitoreo Arqueológico y/o Proyectos de Evaluación Arqueológica y/o gestión de CIRAs.

Karla Alarcón no cumple con requisitos de 2 años como directora de PMA y CIRA.

Este último punto no es un detalle menor. Se trata de un filtro clave, pues quien asume la coordinación de la ‘Dirección de Certificaciones’ debe tener conocimiento de campo y experiencia comprobada en dirigir intervenciones arqueológicas. No basta con conocer los documentos, hay que haber estado en terreno. De otro modo, resulta inviable liderar técnicamente la instancia más estratégica del sector.

¿Y cómo pasó Karla Alarcón la evaluación?

Según los documentos revisados, la arqueóloga Karla Alarcón no cumple con el requisito específico de haber dirigido intervenciones arqueológicas. Su experiencia laboral no evidencia dirección alguna de PMA, proyectos de evaluación ni gestiones de CIRA en campo. Es más, su trabajo ha sido siempre de oficina, como técnica dentro del propio Ministerio. Sin embargo, en su ficha de postulación, consignó haber ejercido la “gestión de CIRAs”, una frase y/o formulación ambigua que se asemeja a una leguleyada y parece haber sido suficiente para que pasara la evaluación curricular, etapa que por norma es eliminatoria.

Karla Alarcón se amparó en una palabra, para validar su postulación.

Aquí surge la primera gran interrogante: ¿cómo validó el comité evaluador esa experiencia? ¿Desde cuándo dar conformidad a documentos administrativos desde un escritorio equivale a dirigir una intervención arqueológica en el campo?

La respuesta no es técnica, es política. Lo que aquí se ha validado es una interpretación forzada del término “gestión”, que abre peligrosamente la puerta para que personas sin experiencia real en campo postulen y ganen puestos clave, mientras otros profesionales con trayectoria probada quedan fuera.

Una plaza con nombre propio

El contexto del concurso no ayuda a disipar las dudas. Según fuentes cercanas al proceso, la convocatoria habría estado originalmente dirigida a Ruth Quispe Calderón, amiga cercana de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva. Sin embargo, ante la filtración de esta información, se habría descartado ese nombramiento para evitar un escándalo mayor. Como alternativa, se habría optado por Karla Alarcón, quien ya se desempeñaba como directora encargada de la Dirección de Certificaciones y, por tanto, era una figura “de confianza” dentro del sector.

Viceministra Moira Novoa, la misma que firmó la Resolución Viceministerial para el recorte de las Líneas de Nasca y Palpa.

En este punto, el proceso se vuelve aún más cuestionable. La convocatoria fue ganada por Luis Felipe Mejía Huamán, pero mediante una fe de erratas se corrigió el resultado, otorgándole el puesto a Alarcón García en calidad de accesitaria. Mejía no habría llegado a firmar el contrato, y en un giro curioso pero conveniente, Alarcón asumió el cargo de forma oficial, pasando de ganar S/4,500 a más de S/11,264 mensuales.

El CAS fue ganado por Luis Felipe Mejía Huamán, pero luego corrigieron el resultado.

¿Quién dio la orden?

La pregunta es inevitable: ¿quién intervino para asegurar que Karla Alarcón se quedara con el puesto? Todo apunta a decisiones tomadas desde las más altas esferas del Mincul. Tanto la Oficina General de Recursos Humanos como la Alta Dirección —es decir, el ministro Fabricio Valencia y la viceministra Moira Novoa— estarían al tanto del proceso. Con el nombre de Ruth Quispe ya comprometido, y para no arriesgar la llegada de un profesional externo, se habría optado por consolidar a una figura que ya venía ejerciendo el cargo sin concurso y que, además, respondería fielmente a los intereses de quienes manejan el sector.

El 11 de junio convocaron como ganadora a Karla Alarcón García.

El cargo más codiciado

No se debe olvidar que la Dirección de Certificaciones es la joya de la corona del Ministerio de Cultura. Por esa oficina pasan todos los proyectos de inversión del país que requieren una evaluación arqueológica previa: minería, infraestructura, hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones. Cualquier obra pública o privada necesita un CIRA o un PMA. Es decir, quien dirige esa oficina no solo tiene poder técnico, sino capacidad de incidencia en decisiones multimillonarias.

Por eso resulta tan preocupante que el proceso de selección no haya sido riguroso, ni transparente. En lugar de optar por la meritocracia, se ha preferido perpetuar prácticas que favorecen el amiguismo y el control político de una dirección técnica. Y si se valida como experiencia el trabajo administrativo desde una oficina, pronto veremos a otros funcionarios, sin experiencia real, disputando cargos estratégicos bajo el mismo criterio.

¿Y ahora qué?

Lo ocurrido en la convocatoria CAS N.° 216-2025-MC debe ser revisado con seriedad por los órganos de control del Estado. No se trata solo de un concurso más, sino de un proceso que compromete la legitimidad del sistema de contrataciones públicas, la credibilidad del Ministerio de Cultura y, sobre todo, la adecuada protección del patrimonio arqueológico del país.

Porque si quienes deben garantizar la conservación del patrimonio no saben ni siquiera cómo se ejecuta una intervención en campo, ¿Qué nos queda como ciudadanos? Solo mirar desde lejos cómo el poder se distribuye a puertas cerradas, mientras las formas legales se ajustan, como siempre, al tamaño de los intereses.

Cultura

Machu Picchu en la lista negra: el precio de la desidia

Machu Picchu, orgullo milenario del Perú, se tambalea bajo el peso de su propio éxito: hoy, más que una joya cultural, es una advertencia global sobre el turismo desbordado.

El esplendor de Machu Picchu, esa ciudadela suspendida entre la niebla y el abismo, ha dejado de ser solo un símbolo de orgullo nacional para convertirse, lamentablemente, en ejemplo de lo que ocurre cuando el patrimonio se subordina al lucro. La reciente inclusión del santuario inca en la lista de destinos que “ya no valen la pena visitar”, elaborada por la publicación internacional Travel and Tour World, es mucho más que una advertencia: es un grito de auxilio.

Junto a destinos igualmente emblemáticos como Venecia o Bali, Machu Picchu aparece ahora en un índice vergonzoso: el de los sitios donde el turismo masivo ha comenzado a erosionar lo que una vez se admiró. Las razones son contundentes: sobresaturación de visitantes, tarifas desproporcionadas y un impacto ambiental alarmante. A ello se suma la advertencia de la Unesco, que evalúa declararla Patrimonio en Peligro si el Estado peruano no actúa con urgencia y decisión.

No es una exageración. Según informes recientes, rutas diseñadas para no recibir más de 450 personas al día han llegado a registrar hasta 700 ingresos. El resultado es predecible: senderos desbordados, piedras milenarias al borde del colapso y una experiencia cada vez más parecida a la de una feria caótica que a la contemplación sagrada de un legado ancestral.

La Contraloría General de la República, por su parte, ha emitido un informe demoledor: aforos incumplidos, ausencia de fiscalización y una Aguas Calientes convertida en una máquina de exprimir turistas, donde los precios suben, pero la calidad se desploma.

El problema, claro está, no es el turismo, sino su pésima gestión. Especialistas en conservación han exigido una reestructuración del sistema de ingreso, la implementación de límites reales y no simbólicos, y un nuevo modelo de turismo sostenible que reconcilie el desarrollo con la protección. No se trata de clausurar el acceso a la maravilla, sino de salvarla de su propia fama.

La inclusión de Machu Picchu en esta lista negra debe interpelarnos como país. ¿Vamos a permitir que uno de nuestros mayores legados se pierda en manos de la improvisación y la codicia? ¿O tendremos, al fin, el coraje de actuar antes de que la historia nos pase la factura?

Mientras tanto, el ministro Fabricio Valencia continúa en su búnker solucionando sus problemas y haciendo seguimiento a la investigación de la fiscalía por el caso Shirley Hopkins.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo