Cultura

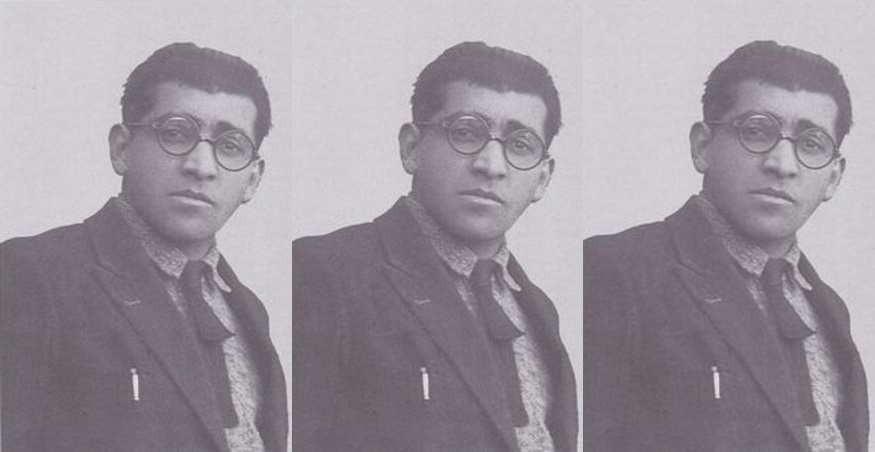

Alejandro Peralta y el vanguardismo andino

Puno es una ciudad metafísica, mítica e iracunda, una localidad altiplánica a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, que vio nacer a un grupo de autores representativos de la más importante manifestación de la vanguardia andina peruana y lejanos de esa poesía de salón que emergía entre el tufillo mediocre y centralista que se esparcía a inicios del siglo XX.

Resulta muy alentador saber que aquella región periférica, casi olvidada por el gobierno peruano, apartada de los centros de poder, y que sufría los estragos de la apropiación de sus tierras por parte de empresas extranjeras, diera luz a una denominada “época de oro”, donde “el indio va a acceder a las letras y la conciencia de su propia dignidad” (Burga – Flores Galindo). Cabe decir que a inicios de ese siglo fue el punto esencial de las grandes sublevaciones indígenas en contraposición a las acciones violentas y abusivas de los terratenientes y hacendados. Julio Cotler menciona que, en la sierra central, la Cerro de Pasco Mining Company se constituyó con base en capitales apartados, pasando a controlar los centros mineros de esa zona.

En este contexto de explotación, de búsqueda de una identidad y de luchas sociales, aparece uno de los grupos fundacionales de la literatura nacional: “Bohemia andina” (1915), adelantándose a otros de gran importancia como “Colónida” (1916) de Abraham Valdelomar, ambos alimentados por el despertar de una conciencia nacional. Aquel tuvo entre sus integrantes a Gamaliel Churata, Alejandro Peralta, Emilio Armaza, Ezquiel Urbiola, entre otros. Años después este grupo se consolidaría en el brillante Orkopata y su trascendental Boletín Titikaka que aparece entre 1926 y 1930. Año tan funesto y simbólico que no solo marca el final del boletín de los Orkopatas, sino también la muerte de nuestro más grande pensador, José Carlos Mariátegui, eximio escritor de nuestra realidad nacional y difusor de autores de distintos sectores del país.

Ese mismo año en que aparece el Boletín Titikaka, se publica uno de los grandes poemarios de nuestra tradición poética: “Ande” de Alejandro Peralta, ubicado, según la propuesta de periodización de la literatura peruana que elabora García Bedoya, en la “Crisis del estado oligárquico” que va desde 1920 a 1975. Estamos en el oncenio de Augusto B. Leguía, la eclosión de las clases medias emergentes, el surgimiento de agrupaciones políticas como el APRA y el Partido Comunista Peruano, el influjo del pensamiento anarquista del maestro Manuel Gonzáles Prada, se problematiza la identidad nacional y empiezan a difundirse las ideas indigenistas en el plano histórico, sociológico, literario, pictórico, etc.

El boletín Titikaka no es la única revista que se va publicar en todo ese contexto, hay que añadir a otros de igual importancia como la revista “Flechas” de Magda Portal, “Hélice” de Julían Petrovick, “Hangar, Rascacielos, Timonel, Trampolín” de Magda Portal, “Poliedro” de Armando Bazán, “Aquelarre” de José Varallanos, “Amauta” de Mariátegui (la más importante), entre otras. La aparición impetuosa de estas revistas consiguió representar las líneas ideológicas más importantes de ese contexto, además que refleja la contraposición al academicismo universitario que proponía una falsa homogeneidad de nuestra realidad. Si en Lima aparecía la gran figura de Mariátegui como elemento unificador y descentralizador de los distintos pensamientos; en Puno, el grupo Orkopata, tenía como uno de sus grandes referentes y gran precursor a José Antonio Encinas, con su afán innovador en la reivindicación del indio y en la autoformación intelectual.

Antes de proponer algunas ideas referentes a la importancia del poemario “Ande”, es importante mencionar que este se ubica en la propagación de las ideas vanguardistas. Una pregunta clave, polémica y aún incierta es: ¿En qué momento se inaugura la vanguardia en el Perú? Algunos críticos consideran que se gesta en 1916 con la aparición del grupo “Colónida”, la publicación de “La canción de las figuras” de José María Eguren y “Arenga lírica al emperador de Alemania” del arequipeño Alberto Hidalgo. Otros, como Estuardo Núñez, considera que la fecha inicial es en 1917 con la publicación de “Panoplia Lírica” de Hidalgo, cuya influencia del futurismo italiano de Marinetti es vital. El autor arequipeño marca los primeros atisbos y acercamientos a algo que se consolidaría con la aparición de “Trilce” (libro propiamente vanguardista pese al rechazo de Vallejo) en 1922 y que serviría para abrir el camino a otros libros de características casi semejantes.

Los otros libros importantes publicados hasta 1930 son “Química del espíritu” de Alberto Hidalgo, “El perfil de frente” de Juan Luis Velásquez, “Simplismo” de Alberto Hidalgo, “5 metros de poemas” de Carlos Oquendo de Amat, “Una esperanza y el mar” de Magda Portal”, “Descripción del cielo” de Hidalgo, “La casa de cartón” de Martín adán. En los poemarios posteriores a 1930, los autores asumen responsabilidades más puramente políticas u optan por una poesía de menor riesgo formal y más claridad en la denuncia, según Luis Fernando Chueca. Podemos colocar como ejemplos para afirmar esta idea a César Vallejo y a Alejandro Peralta. El primero va a dejar de lado los artificios, la pulverización de la sintaxis y lo arrítmico, para consolidar su ideología política en “España, aparte de mí este cáliz”. El segundo lo hará con la publicación de “El Kollao” (1934), poemario más social, vitalista y comprometido que “Ande” (1926).

Según el crítico Fernández Cozman, en la poesía vanguardista peruana existen dos tendencias: la vanguardia cosmopolita y la vanguardia indigenista. En esta última se ubicaría la propuesta del grupo Orkopata y “Trilce” de Vallejo. Entre las propuestas del grupo Orkopata, especialmente de Gamaliel Churata, encontramos al ultraorbicismo como una “expresión contestaria hacia el ultraísmo, y un claro ejemplo de que la vanguardia en general se aclimató en América, ajustándose a sus propias características y condiciones”. Esta postura revolucionaria y VITALISTA ayuda a interpretar al hombre puneño en su relación con las aguas iniciáticas del Titikaka, resaltando las reacciones anímicas y telúricas. Entre las ideas más resaltantes tenemos las siguientes:

- El ultraorbicismo refleja la unión entre el hombre andino y el cosmos, del mundo de abajo y el mundo de arriba.

- El artista surge como expresión de la tensión dramática extraída de la naturaleza, de los mitos y de la realidad.

- En la cultura andina, la fuerza ancestral del ludismo, la falta de solemnidad, el primitivismo, el espíritu académico, el optimismo, la simplicidad, la gracia incisiva y la ingenuidad, le dan a la obra la posibilidad de enfrentarse a todo lo que es ajeno a esa cultura, para mantener así su propia alma.

- El artista ultraórbico es dialéctico, barroco, contradictorio, antidiscursivo, delirante, monumental, decorativo, agitado, nervioso, primitivo, mágico, indígena, humano, telúrico, etc.

El pensamiento de la corriente del ultraorbicismo da su primer gran fruto con el poemario “Ande” de Alejandro Peralta, publicado en 1926, y que llegaría a su máxima expresión con la publicación de “El pez de oro” de Churata en 1957. La importancia de esta corriente puneña consiste en la autonomía que adquiere respecto a las demás obras vanguardistas, ya que es netamente indigenista, nacionalista, reivindicativa y descentralista, lo cual le permitió estrechar vínculos con poetas del Cuzco y Arequipa. Además, según Gamaliel Churata, Alejandro Peralta lo escribió sin tener la lectura de textos ubicados en distintos ismos como el dadaísmo, el ultraísmo, el creacionismo y demás tendencias.

El poemario “Ande” consta de 22 poemas y de 5 grabados en madera del pintor Domingo Pantigoso. En cada discurso poético se percibe la prioridad hacia lo intuitivo, la ingenuidad, lo primitivo y lo mágico, teniendo como fuente principal a la oralidad. Los epígrafes del libro sobre autores, personajes y obras como Kant, Schelling, Goethe, Paul Valery, los Nibelungos, de Zen Avesta y Cristo intentan dar a entender la búsqueda de la coexistencia entre el mundo occidental (la razón) y el mundo mítico de los andes de los discursos poéticos. Podemos llamarlo también entre el mundo de arriba y el mundo de abajo.

El mismo nombre del poemario puede comprender dos acepciones, el primer referente a la zona geográfica del altiplano y la segunda a la conjugación del verbo andar en modo subjuntivo que bien puede simbolizar una transición entre dos espacios. Idea que se desarrollará en algunos poemas. El poemario es totalmente telúrico, pues las descripciones positivas y pintorescas que se hacen del contexto geográfico influyen en el estado anímico de los personajes y del yo lírico.

Se considera como elemento vitalista la figura del lago TITIKAKA, situado en el corazón de las cordilleras occidental y oriental de los Andes peruano-bolivianos, pues va a servir como epicentro simbólico de lo social, religioso e histórico, influenciando en la construcción de imágenes preciosistas y resaltando la gran importancia del aspecto telúrico en la comprensión el accionar de los personajes animados e inanimados que van desfilando en cada poema. Términos como “lago”, “pampa”, “cerros”, “brisas lacutres”, entre otros, lo reafirman. De igual manera, a estos términos de rasgos andinos, se van a agregar otros de carácter urbano y moderno como “avión”, “aeronave”, “petróleo”, “motores”, “patio eléctrico”, “locomotora”, entre otros. Estos espacios aparentemente opuestos se van a terminar complementando en la decoración del paisaje andino, que es uno de los grandes objetivos del poemario.

Otro elemento trascendental, el cual vamos a encontrar a lo largo de casi todos los poemas, es la figura del SOL. Desde un plano histórico, cabe decir que fue la divinidad por excelencia durante el imperio del Tahuantinsuyo, los incas se consideraban ser sus descendientes y era muy necesario incrementar su devoción tras cada tribu conquistada, por ello era una obligación que todos lo tomen como la deidad principal, además de construir muchos templos en su honor. La figura del sol se va a utilizar como un medio de ornamentación, unificación, protección y subsistencia, además de reflejar la interioridad de los personajes en algunas problemáticas que van a ir apareciendo. Entre los versos donde aparece tenemos los siguientes:

- “EL SOL se ha desmenuzado como un desbande de canarios” = ornamentación

- “El sol se enrosca como una serpiente en los geranios rosas” = elemento unificador entre los tres espacios de la cosmovisión incaica. La comparación con un animal símbolo del Hurin Pacha refleja la transición armoniosa que hay entre el mundo de los muertos (serpiente), el mundo de los vivos -Kay Pacha – (geranios rosas) y el mundo de las divinidades – “Hanan Pacha”- (sol).

- “… mientras el sol desde su aeronave/ arroja bombas de magnesio” = alimentación – subsistencia.

- “El sol está detrás de mis talones/ Un gran vuelo serpenteante/ Las cavernas se agitan/ I mis resuellos como águilas” = protección.

- “Sobre una pared trunca/ el sol se ha roto un ala” = problema social.

- “El sol se ha pegado a mi cuerpo/ como una erisipiela” = problema físico

- “El sol / a saltos / a aleteos/ arroja sobre la pampa/ alegres paletadas de jilgueros” = ornamentación

En la gran mayoría de los poemas se evidencia un homenaje por parte de los sujetos líricos hacia el contexto geográfico altiplánico. “Ande” es uno de los pocos poemarios nacionales donde hay una gran demostración de afecto y de amor hacia lo paisajístico. Normalmente aquellos que se centran en una zona geográfica en específico, en su gran mayoría urbanas, reniegan de ella, hasta el punto de acusarla como el causante primordial de sus corrosiones físicas y mentales.

Ahora, las ideas ultraórbicas que menciona Gamaliel Churata se adecuan perfectamente a la construcción y análisis de los poemas. La unión cósmica entre el mundo de arriba (las fantasías, los sueños, las visiones) y el mundo de abajo (la realidad, lo social) sirven como soporte discursivo a algunos de los poemas. Voy a tomar como ejemplo el poema “Andinismo”. Las primeras líneas marcan la separación entre estos dos espacios:

Tengo que llenar mis bolsillos de peñascos = espacio terrenal y social

A donde sea

Pero arriba

Ruje la hélice de mis cabellos = espacio etéreo, el movimiento rotativo simboliza la carga de imágenes oníricas.

E S T U P E N D O

El sol está detrás de mis talones/ Un gran vuelo serpenteante/ Las cavernas se agitan/ I mis resuellos como águilas/

Estos versos resultan claves pues marcan la unión entre los dos espacios mencionados, pero ya con una connotación mítica andina. Hemos resaltado que el sol simboliza un elemento divino en la cosmovisión altiplánica. En el poema este se desliza de forma descendente, causando la agitación de las cavernas. Estas, según las creencias andinas prehispánicas, eran consideradas como pakarinas o lugares de adoración, ya que por allí habían salido personajes legendarios y los primeros habitantes de nuestra cultura, además de servir como ente creador de varias etnias. Una de las pakarinas más importantes de la cultura incaica fue el lago Titikaka. El último verso es muy interesante, pues las aves eran elementos sagrados y totémicos en la cosmovisión prehispánica.

Algunas ideas adicionales es que el arquetipo del viaje representa la muerte misma, en algunos poemas va a tener una connotación positiva y otra negativa. El indio aparece como una figura que complementa el paisaje puneño y que lentamente va desintegrándose armoniosa y espiritualmente hasta formar parte de ella. La tendencia filosófica del animismo va a servir como base para adentrarnos en la cosmovisión religiosa del mundo andino, alcanzando un predominio ante la racionalidad (“el hacha del pensamiento descuajando árboles”). El bilingüismo es una de las características principales de la vanguardia poética de nuestro país, en el poemario de Alejandro Peralta se evidencian el funcionamiento de términos quechuas en algunos de los poemas.

Para no extenderme tanto en este análisis de mayor carácter subjetivo que objetivo, cabe decir que aparte de las imágenes coloridas, afectivas y preciosistas, también encontramos poemas que reflejan una crítica social al avasallamiento de las tecnologías. Es redundante precisar que las vanguardias emprendieron una lucha contra los sistemas de poder deshumanizantes. El poema con que se inicia el libro es clave para desarrollar esta postura. Los dos primeros versos muestran un ambiente armonioso: Los ojos golondrinas de la Antuca/ se van a brincos sobre las quinuas … A esta imagen la va contrarrestar la siguiente: Un cielo de petróleo echa a volar 100 globos de humo …

Esta negación de la imagen idílica inicial se va a mantener durante todo el poema, incluso la descripción que se va a hacer de Antuca va a cambiar negativamente: Los ojos de la Antuca/ se empolvan al pasar por los galpones. Incluso va a ser calificada con el término “pobre”, además de añadir algunos versos que reflejan su desconcierto ante la aparición sorpresiva del elemento moderno contaminante. En otros poemas también se evidencia esta problemática (“Los carbones cardiacos de la locomotora/ han quemado los horizontes de los días”).

En forma de conclusión vale decir que estas ideas son simples esbozos de un análisis que requiere mayor profundidad y carga teórica, que seguramente encontrarán en ensayos o tesis esparcidos entre bibliotecas y páginas web. Mi objetivo ha sido resaltar la importancia que tuvieron las vanguardias ubicadas en la periferia de nuestro país (en este caso el grupo Orkopata) y que muchas veces son invisibilizadas por los sistemas de poder que manejan el conocimiento a su antojo para seguir manipulando y enriqueciéndose.

Los grupos como Orkopata, Aquellarre, Resurgimiento y las luchas subversivas de reivindicación nacional demuestran que los grandes cambios de un país como el nuestro tienen que partir desde las provincias, para así poder alcanzar una visión más descentralizada de la justicia e igualdad. Aunque también es necesario saber que no es suficiente la rabia y las ganas que se tengan de cambiar el transcurso de la historia, a ellas tendríamos que añadir el esfuerzo para incrementar nuestra capacidad intelectual.

Cuánta falta nos hacen personajes como Manuel Gonzáles Prada, José Carlos Mariátegui y José Antonio Encinas.

Cultura

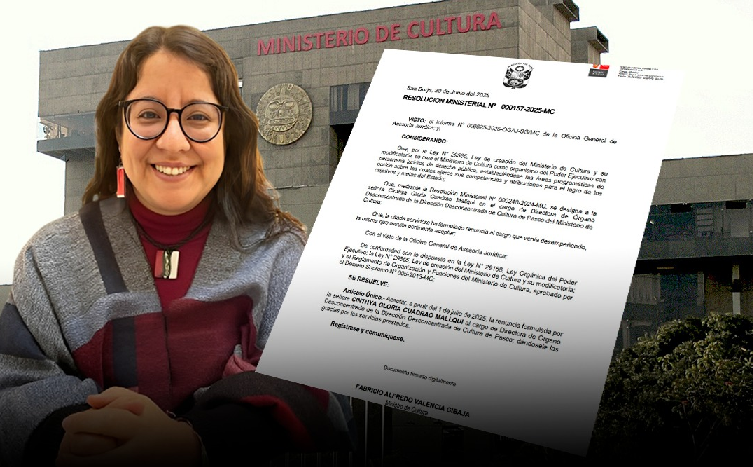

Mincul acepta la renuncia de la directora de la DDC de Pasco tras cuestionamientos

La arqueóloga Cinthya Gloria Cuadrao Mallqui renunció a la dirección de la DDC de Pasco, en medio de cuestionamientos del personal por su escaso impulso a las industrias culturales, la falta de apoyo a artistas locales y la ausencia de diálogo con las comunidades nativas de la región.

El Ministerio de Cultura (Mincul) aceptó la renuncia de Cinthya Gloria Cuadrao Mallqui al cargo de directora del Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Pasco, función que asumió desde el 25 de junio de 2024, durante la gestión de la entonces cuestionada ministra Leslie Urteaga Peña.

La aceptación de su renuncia fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 000157-2025-MC, firmada el 30 de junio por el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja.

Cuadrao Mallqui es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabajó previamente en el Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura, donde estuvo a cargo de la gestión del tramo La Raya–Desaguadero, en Puno. Además, figura como accionista de la empresa Cika Construcciones Generales S.A.C. y fue socia de Imaina Consultores SAC.

Sin embargo, su gestión durante un año en la DDC de Pasco generó críticas internas. Fuentes consultadas en el Ministerio de Cultura señalan que Cuadrao Mallqui mantenía una relación conflictiva y de discordia con parte del personal, y que existieron tensiones relacionadas con contrataciones de locadores (politólogos, antropólogos y comunicadoras) cuyos resultados habrían sido insatisfactorios. También se le atribuye haber maltratado a subordinados, incluidos colegas arqueólogos.

Asimismo, indican que solicitó licencia del 16 de junio al 15 de agosto para dedicarse a su proyecto de investigación. Según información a la que tuvimos acceso, los proyectos que se desarrollaban en Oxapampa quedaron bajo la supervisión del arqueólogo Alex Guevara Liau, sin mayor participación de otros colegas especialistas como se hacía anteriormente. ¿Por qué solo se enviaba a Guevara Liau?

Otro punto crítico fue la aparente falta de coordinación con comunidades nativas, con quienes, según norma administrativa, se deben realizar mesas de trabajo para garantizar el enfoque intercultural. Además, no se habría promovido suficientemente a artistas, danzantes u otros gestores culturales de la región, lo que generó descontento en el sector.

La salida de Cuadrao Mallqui deja a la DDC de Pasco nuevamente sin una dirección estable, en un contexto donde se reclama mayor cercanía con las comunidades y el impulso real a las expresiones culturales locales.

Cultura

Entrevista: Luis Castellanos nos habla sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y su exposición por sus 30 años de trayectoria [VIDEO]

En el nuevo episodio del podcast de Lima Gris, tuvimos como invitado al talentoso artista plástico Luis Castellanos, quien viene presentando una exposición individual en el ICPNA del centro de Lima.

Hay artistas que pintan por oficio, otros por catarsis, y unos pocos —los más raros, los más necesarios— que lo hacen como quien respira o sueña. Luis Castellanos pertenece a esa casta secreta. En el nuevo episodio del podcast de Lima Gris, conversamos con él, en medio de la melancolía y la lucidez, sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y la manera en que la vida —esa vieja maestra caprichosa— lo fue modelando con la paciencia de un escultor.

Su más reciente exposición, La intuición de la extrañeza, presentada en el ICPNA del centro de Lima, no es solo una muestra, sino una retrospectiva íntima, donde confluyen los fantasmas y las revelaciones de treinta años de creación. En cada trazo hay una interrogante suspendida, una sospecha del mundo. Castellanos no busca retratar lo visible, sino ese temblor invisible que habita en las formas y se escapa de las palabras. Su obra es una meditación estética, un lenguaje de lo incierto, una poética de la duda.

Escuchar a Castellanos es como mirar uno de sus cuadros: uno sale distinto, con una inquietud nueva, con la impresión de haber asomado a un espejo que devuelve algo más que el reflejo.

El dato: la presentación del libro de la muestra de Luis Castellanos será el 11 de julio a las 7 pm en el ICPNA del Centro de Lima.

Aquí la entrevista completa.

Cultura

Trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco anuncian la toma de Machu Picchu [VIDEO]

La ciudadela inca se encuentra en una lista negra y a punto de ser tomada por los propios trabajadores del Ministerio de Cultura del Cusco ante la inoperancia del ministro Fabricio Valencia.

La problemática del Ministerio de Cultura se intensifica. No solo hay cuestionamientos contra el ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Además, los empleados de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, exhaustos y humillados, claman a la presidenta Dina Boluarte que lo reemplace. Y como si el drama fuera aún poco, lo último que se sabe es que estos trabajadores planean tomar Machu Picchu. No por vandalismo, sino por desesperación. Porque el Estado los ha dejado solos, igual que al Santuario.

A esto se suma que Machu Picchu ha sido incluida en la lista negra por el portal Travel and Tour World, que recomienda no visitar la ciudadela inca.

Mediante una comunicación telefónica, Andy Ancasi, representante del Sitracas, nos da todos los detalles de lo que viene sucediendo en Cusco.

Aquí el video del programa.

Cultura

Julio Barco Premio Juegos Florales de la UNI

El poeta peruano recibe reconocimiento en los Juegos Florales Túpac Amaru de la UNI.

En una ceremonia cargada de símbolos y solemnidad, el poeta Julio Barco fue galardonado con el segundo puesto en los Juegos Florales La Familia Túpac Amaru, organizados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones académicas más prestigiosas del Perú. El reconocimiento fue acompañado por un premio de S/. 4,000 y una ovación cálida por parte del jurado, autoridades y asistentes.

La distinción no solo celebra el talento literario de Barco, sino también la creciente necesidad de reconciliar la ciencia con la sensibilidad, la técnica con la poesía. Que una universidad dedicada históricamente a la formación de ingenieros rinda homenaje a la palabra escrita es, sin duda, un signo de que el arte aún pulsa en los espacios más racionales del país.

Con más de treinta libros publicados, Julio Barco ha construido una obra intensa, vital, crítica. Su participación en este certamen reafirma su compromiso por llevar la poesía al centro del debate cultural peruano. «Este premio me impulsa —dijo al recibir el reconocimiento—. Tengo tantos proyectos para revolucionar el arte en nuestro país. La poesía no ha muerto, solo está esperando que le hablemos desde otro ángulo».

El evento se realizó el 27 de junio de 2025 en el campus principal de la UNI. La entrega de premios fue precedida por palabras de homenaje a la familia Túpac Amaru, símbolo de lucha, dignidad y resistencia cultural —valores que resuenan también en la poesía de Barco—.

Con esta distinción, el autor de Me da pena que la gente crezca y Cantar de Chancay suma un nuevo capítulo en su incansable travesía por devolverle a la poesía peruana su fuerza originaria.

Cultura

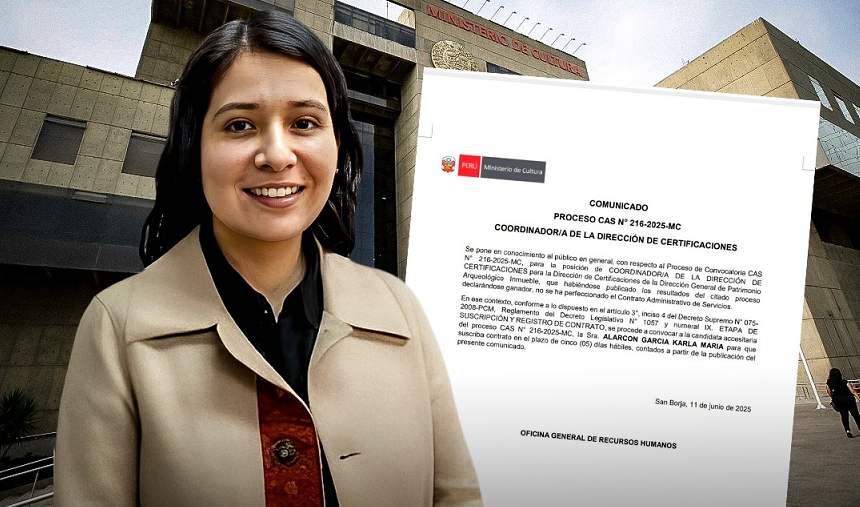

MINCUL: La cuestionada designación del CAS de Karla Alarcón

¿Cómo ganó el concurso? la arqueóloga Alarcón no cumple con el requisito clave: haber dirigido intervenciones arqueológicas. Su experiencia se limita al trabajo técnico de oficina dentro del Ministerio de Cultura, sin evidencia de liderazgo en campo ni dirección de PMA, evaluaciones o gestiones de CIRA.

La convocatoria CAS N.° 216-2025-MC, lanzada en abril de 2025 por el Ministerio de Cultura (Mincul), tenía como objetivo contratar a un(a) Coordinador(a) para la Dirección de Certificaciones. Se trataba de un puesto clave, pues esta dirección es responsable de coordinar, planificar y ejecutar acciones orientadas a preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico inmueble del país.

Fuente: Mincul.

Entre sus principales funciones, figura la revisión, aprobación y seguimiento de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y de los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), documentos indispensables para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada.

Concluido el proceso en mayo, la arqueóloga Karla María Alarcón García fue anunciada como la ganadora del concurso. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, una revisión detallada de los requisitos y de la trayectoria de la ganadora revela una serie de inconsistencias que comprometen la transparencia del proceso y siembran dudas sobre su legitimidad.

¿Se cumplían los requisitos?

El perfil exigido para el cargo incluía, como mínimo, título universitario en arqueología con colegiatura vigente, formación complementaria en gestión o patrimonio cultural, así como experiencia general de al menos siete años en el sector público o privado. Más aún, se pedía una experiencia específica de al menos cuatro años en funciones vinculadas al cargo, o tres años en el sector público en áreas similares. Pero lo más importante: el postulante debía acreditar dos años de experiencia en la dirección de Planes de Monitoreo Arqueológico y/o Proyectos de Evaluación Arqueológica y/o gestión de CIRAs.

Karla Alarcón no cumple con requisitos de 2 años como directora de PMA y CIRA.

Este último punto no es un detalle menor. Se trata de un filtro clave, pues quien asume la coordinación de la ‘Dirección de Certificaciones’ debe tener conocimiento de campo y experiencia comprobada en dirigir intervenciones arqueológicas. No basta con conocer los documentos, hay que haber estado en terreno. De otro modo, resulta inviable liderar técnicamente la instancia más estratégica del sector.

¿Y cómo pasó Karla Alarcón la evaluación?

Según los documentos revisados, la arqueóloga Karla Alarcón no cumple con el requisito específico de haber dirigido intervenciones arqueológicas. Su experiencia laboral no evidencia dirección alguna de PMA, proyectos de evaluación ni gestiones de CIRA en campo. Es más, su trabajo ha sido siempre de oficina, como técnica dentro del propio Ministerio. Sin embargo, en su ficha de postulación, consignó haber ejercido la “gestión de CIRAs”, una frase y/o formulación ambigua que se asemeja a una leguleyada y parece haber sido suficiente para que pasara la evaluación curricular, etapa que por norma es eliminatoria.

Karla Alarcón se amparó en una palabra, para validar su postulación.

Aquí surge la primera gran interrogante: ¿cómo validó el comité evaluador esa experiencia? ¿Desde cuándo dar conformidad a documentos administrativos desde un escritorio equivale a dirigir una intervención arqueológica en el campo?

La respuesta no es técnica, es política. Lo que aquí se ha validado es una interpretación forzada del término “gestión”, que abre peligrosamente la puerta para que personas sin experiencia real en campo postulen y ganen puestos clave, mientras otros profesionales con trayectoria probada quedan fuera.

Una plaza con nombre propio

El contexto del concurso no ayuda a disipar las dudas. Según fuentes cercanas al proceso, la convocatoria habría estado originalmente dirigida a Ruth Quispe Calderón, amiga cercana de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva. Sin embargo, ante la filtración de esta información, se habría descartado ese nombramiento para evitar un escándalo mayor. Como alternativa, se habría optado por Karla Alarcón, quien ya se desempeñaba como directora encargada de la Dirección de Certificaciones y, por tanto, era una figura “de confianza” dentro del sector.

Viceministra Moira Novoa, la misma que firmó la Resolución Viceministerial para el recorte de las Líneas de Nasca y Palpa.

En este punto, el proceso se vuelve aún más cuestionable. La convocatoria fue ganada por Luis Felipe Mejía Huamán, pero mediante una fe de erratas se corrigió el resultado, otorgándole el puesto a Alarcón García en calidad de accesitaria. Mejía no habría llegado a firmar el contrato, y en un giro curioso pero conveniente, Alarcón asumió el cargo de forma oficial, pasando de ganar S/4,500 a más de S/11,264 mensuales.

El CAS fue ganado por Luis Felipe Mejía Huamán, pero luego corrigieron el resultado.

¿Quién dio la orden?

La pregunta es inevitable: ¿quién intervino para asegurar que Karla Alarcón se quedara con el puesto? Todo apunta a decisiones tomadas desde las más altas esferas del Mincul. Tanto la Oficina General de Recursos Humanos como la Alta Dirección —es decir, el ministro Fabricio Valencia y la viceministra Moira Novoa— estarían al tanto del proceso. Con el nombre de Ruth Quispe ya comprometido, y para no arriesgar la llegada de un profesional externo, se habría optado por consolidar a una figura que ya venía ejerciendo el cargo sin concurso y que, además, respondería fielmente a los intereses de quienes manejan el sector.

El 11 de junio convocaron como ganadora a Karla Alarcón García.

El cargo más codiciado

No se debe olvidar que la Dirección de Certificaciones es la joya de la corona del Ministerio de Cultura. Por esa oficina pasan todos los proyectos de inversión del país que requieren una evaluación arqueológica previa: minería, infraestructura, hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones. Cualquier obra pública o privada necesita un CIRA o un PMA. Es decir, quien dirige esa oficina no solo tiene poder técnico, sino capacidad de incidencia en decisiones multimillonarias.

Por eso resulta tan preocupante que el proceso de selección no haya sido riguroso, ni transparente. En lugar de optar por la meritocracia, se ha preferido perpetuar prácticas que favorecen el amiguismo y el control político de una dirección técnica. Y si se valida como experiencia el trabajo administrativo desde una oficina, pronto veremos a otros funcionarios, sin experiencia real, disputando cargos estratégicos bajo el mismo criterio.

¿Y ahora qué?

Lo ocurrido en la convocatoria CAS N.° 216-2025-MC debe ser revisado con seriedad por los órganos de control del Estado. No se trata solo de un concurso más, sino de un proceso que compromete la legitimidad del sistema de contrataciones públicas, la credibilidad del Ministerio de Cultura y, sobre todo, la adecuada protección del patrimonio arqueológico del país.

Porque si quienes deben garantizar la conservación del patrimonio no saben ni siquiera cómo se ejecuta una intervención en campo, ¿Qué nos queda como ciudadanos? Solo mirar desde lejos cómo el poder se distribuye a puertas cerradas, mientras las formas legales se ajustan, como siempre, al tamaño de los intereses.

Cultura

Machu Picchu en la lista negra: el precio de la desidia

Machu Picchu, orgullo milenario del Perú, se tambalea bajo el peso de su propio éxito: hoy, más que una joya cultural, es una advertencia global sobre el turismo desbordado.

El esplendor de Machu Picchu, esa ciudadela suspendida entre la niebla y el abismo, ha dejado de ser solo un símbolo de orgullo nacional para convertirse, lamentablemente, en ejemplo de lo que ocurre cuando el patrimonio se subordina al lucro. La reciente inclusión del santuario inca en la lista de destinos que “ya no valen la pena visitar”, elaborada por la publicación internacional Travel and Tour World, es mucho más que una advertencia: es un grito de auxilio.

Junto a destinos igualmente emblemáticos como Venecia o Bali, Machu Picchu aparece ahora en un índice vergonzoso: el de los sitios donde el turismo masivo ha comenzado a erosionar lo que una vez se admiró. Las razones son contundentes: sobresaturación de visitantes, tarifas desproporcionadas y un impacto ambiental alarmante. A ello se suma la advertencia de la Unesco, que evalúa declararla Patrimonio en Peligro si el Estado peruano no actúa con urgencia y decisión.

No es una exageración. Según informes recientes, rutas diseñadas para no recibir más de 450 personas al día han llegado a registrar hasta 700 ingresos. El resultado es predecible: senderos desbordados, piedras milenarias al borde del colapso y una experiencia cada vez más parecida a la de una feria caótica que a la contemplación sagrada de un legado ancestral.

La Contraloría General de la República, por su parte, ha emitido un informe demoledor: aforos incumplidos, ausencia de fiscalización y una Aguas Calientes convertida en una máquina de exprimir turistas, donde los precios suben, pero la calidad se desploma.

El problema, claro está, no es el turismo, sino su pésima gestión. Especialistas en conservación han exigido una reestructuración del sistema de ingreso, la implementación de límites reales y no simbólicos, y un nuevo modelo de turismo sostenible que reconcilie el desarrollo con la protección. No se trata de clausurar el acceso a la maravilla, sino de salvarla de su propia fama.

La inclusión de Machu Picchu en esta lista negra debe interpelarnos como país. ¿Vamos a permitir que uno de nuestros mayores legados se pierda en manos de la improvisación y la codicia? ¿O tendremos, al fin, el coraje de actuar antes de que la historia nos pase la factura?

Mientras tanto, el ministro Fabricio Valencia continúa en su búnker solucionando sus problemas y haciendo seguimiento a la investigación de la fiscalía por el caso Shirley Hopkins.

Cultura

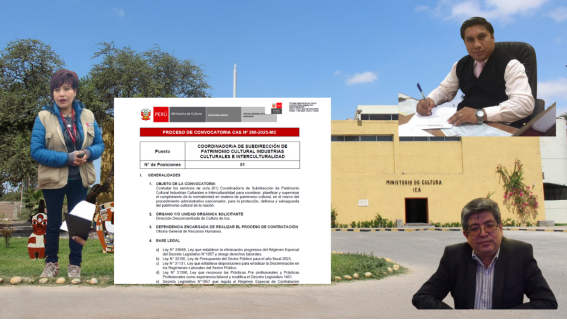

Ministerio de Cultura de Ica: ¿concursos CAS a medida?

Nuevas movidas en la DDC de Ica buscan coronar la dedocracia.

Por Luis Huertas

Desde hace años, las convocatorias CAS en el Ministerio de Cultura, tanto en la sede central como en sus Direcciones Desconcentradas, han sido señaladas por beneficiar a personas del entorno de confianza de ciertos funcionarios. Lo preocupante es que esta práctica no parece detenerse, y ahora el foco está sobre la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica.

Surgen preguntas inevitables: ¿Desde cuándo la DDC Ica ha sido terreno fértil para estas maniobras irregulares?, ¿A quién favorecen realmente estas contrataciones?, ¿Por qué en medio de la grave crisis por las Líneas de Nasca, se lanza una convocatoria que despierta tantas sospechas?

Primer intento: CAS N°072-2025-MC

El 4 de febrero de 2025, se publica en la web del Ministerio de Cultura un concurso CAS para cubrir el cargo de subdirector/a de la DDC Ica. El puesto exigía un perfil técnico exigente, con experiencia específica, título en arqueología y colegiatura vigente. El sueldo: S/ 6,906 nuevos soles. Todo parecía estar en regla, hasta que el concurso desapareció.

Fuentes internas revelaron que, el concurso fue retirado tras una denuncia desde la misma DDC Ica, advirtiendo que la subdirección es un cargo de confianza y no debería concursarse vía CAS. Así, el proceso fue abruptamente anulado. Coincidentemente, semanas después, el entonces director Alberto Martorell presentó su renuncia mediante Resolución Viceministerial N° 069-2025-MC. ¿Este CAS era algún premio, orquestado por algunos “amiguitos” para cierto funcionario de la sede Ica? Y todo con el aval del ex director Martorell, hoy involucrado en algunos chats internos con el ministro Valencia. Luego de su renuncia, asume el abogado Víctor Injante la dirección de la DDC Ica y, sorprendentemente, se vuelve a insistir con el mismo CAS pero maquillado con otras aristas.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Segundo intento: CAS N°296-2025-MC

El 10 de junio —en plena tormenta por la reducción del área protegida de las Líneas de Nasca y la crisis de gestión en la DDC Ica— se lanza una nueva convocatoria. Esta vez, el puesto se denomina “Coordinador/a de Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad”. En la práctica, el mismo cargo de subdirección, pero con otro nombre. Lo curioso es que los requisitos ahora son más flexibles:

- Experiencia general: de 6 a 5 años

- Experiencia específica: de 4 a 3 años

- Experiencia en el sector público: de 3 a 2 años

- Sueldo: de S/ 6,906 a S/ 6,000

Fuente: Ministerio de Cultura.

Como para hacerlo más accesible, solo se exige haber sido “especialista” durante un año. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Todo apunta a que, presuntamente, esta nueva convocatoria estaría hecha a medida para la actual subdirectora Jeanette Gutiérrez, quien pasaría de ganar S/ 3,000 a S/ 6,000, con una plaza concursada y mayor estabilidad. Algunos señalan que podría incluso pedir licencia sin goces de haber, de su puesto actual y postular, sin riesgo alguno. Desde hoy se puede postular a este CAS, y todo puede pasar.

Fuente: Ministerio de Cultura.

¿Puestos a la carta?

Lo más preocupante es el trasfondo: ¿Por qué insistir tanto en este puesto? ¿Por qué reducir los requisitos? ¿Por qué en medio de una crisis de credibilidad en la gestión cultural? La DDC Ica no necesita una coordinación adicional, ya que la actual subdirectora cumple esas funciones. Entonces, ¿por qué insistir?

Mientras los titulares nacionales apuntaban al escándalo de las Líneas de Nasca, en silencio se gestaba una convocatoria que huele a favoritismo. El patrón es claro: flexibilización de requisitos, coincidencias con cargos en funciones, y beneficios personales.

Una llamada a la reflexión

Este tipo de maniobras no son nuevas en el aparato estatal, pero es hora de ponerle freno. Si el Estado sigue siendo usado para beneficiar a ciertos círculos de poder, sin meritocracia ni transparencia, estamos condenando la institucionalidad.

La ciudadanía exige respuestas, pero sobre todo decencia en la gestión pública. Desde Lima Gris seguiremos vigilantes. Porque el patrimonio no solo se protege en el terreno, también se defiende en la transparencia de quienes lo administran.

Cultura

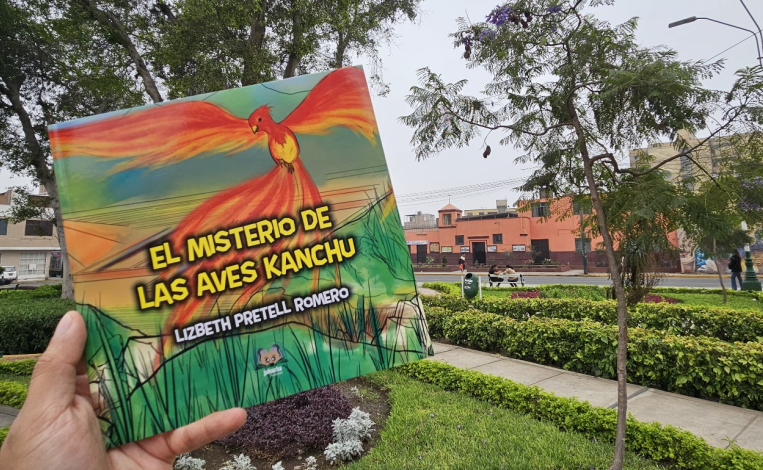

Presentación del libro «El misterio de las aves kanchu» de Lizbeth Pretell Romero

El miércoles 25 de junio en la Casa de la Literatura Peruana se presentará el libro “El misterio de las aves kanchu” de Lizbeth Pretell Romero, gestora cultural e investigadora luriganchina, y publicado por el sello editorial Jukucha Ediciones.

Este libro nos permite conocer la historia de las aves kanchu, míticas aves sagradas de quienes se toma el nombre para crear el vocablo Rurikanchu, que a su vez da origen a la denominación del distrito de San Juan de Lurigancho. Un relato que muestra personajes y hechos con trascendencia histórica y ficticia; fruto de una investigación basada en los manuscritos del padre Francisco de Ávila, el libro “Ritos y tradiciones de Huarochirí”, así como en evidencias arqueológicas halladas en el distrito.

El proyecto fue concebido desde el área de museo del Centro de Cultura, Recreación y Educación Ambiental Huiracocha (CREA Huiracocha), el cual estuvo ubicado en el parque zonal del mismo nombre en el distrito de San Juan de Lurigancho. La sala permanente Ruricancho, más conocida entre sus pobladores como el museo de San Juan de Lurigancho, tuvo como propósito difundir y revalorizar la historia del distrito (ubicado en un territorio con aproximadamente 11 000 años de historia) entre sus pobladores y el público en general, mediante visitas guiadas y talleres de educación patrimonial. Gracias a estas actividades y de manera lúdica, se realizaron también jornadas de cuentacuentos para niños, con relatos basados en la historia de la comuna.

En la presentación participarán Lizbeth Pretell Romero, autora del libro; Ricardo Puga Huamán, ilustrador; y Alan Concepción Cuenca, bibliotecólogo. Además, se contará con la participación especial de Gerardo García Chinchay, director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura del Perú. La cita es el miércoles 25 de junio a las 6:30 p.m. en el auditorio de la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en jirón Ancash 207, Centro Histórico de Lima. Ingreso libre con aforo limitado.

El libro podrá ser adquirido el mismo día de la presentación o a través de las redes sociales de la organización cultural Quebrada Canto Grande.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo