Cultura

Santiago Merino, la poesía y la ciudad como elemento deshumanizador

En esta puta ciudad todo se incendia y se va

Matan a pobres corazones

En esta sucia ciudad no hay que seguir ni parar

Ciudad de locos corazones

Fito Páez

Con “Trilce” Vallejo demuestra que los prejuicios que se tiene respecto a la dificultad de escribir obras universales en zonas periféricas son nimiedades. El poeta santiaguino desafía las convenciones y construye o consolida dos aspectos: la tradición literaria y el espíritu de reivindicación hacia la figura del escritor, quien debe saber sobreponerse a la indiferencia de sus coetáneos y las dificultades sociales que puede tener.

Desde una perspectiva nacional, la aparición de Vallejo marca un antes y un después en nuestra historia nacional (hay que tener en cuenta que antes de él habían otros grandes escritores que construyeron otras sendas poéticas, José María Eguren es un claro ejemplo), pero desde una local, especialmente teniendo como referencia la ciudad de Trujillo (lugar donde escribió la mayoría de poemas que forman parte de “Trilce”), representa una tremenda irrupción poética en un contexto geográfico donde no había mayores referentes. Ahora, esto debió servir como gran paradigma para que los poetas trujillanos busquen un carácter de trascendencia. Sin embargo, con el devenir de las décadas pareciera que estos han perdido la brújula.

Ahora, con el hecho de mencionar que no se haya vuelto a escribir una obra maestra en Trujillo, no pretendo menospreciar a los autores que han ido apareciendo y que, por cierto, son importantes en nuestra tradición poética local y, en algunos casos, nacional. Uno de ellos es Santiago Merino, autor sumido en el silencio y en el hermetismo. Es curioso que algunos buenos poetas trujillanos no se hayan animado a publicar por cuenta propia, sino que hayan sido otras circunstancias las que llevaran su obra al público. Es el caso de Merino, por supuesto, ya que, si su poemario “Tricéfalo” no hubiera sido publicada en 1992, en la colección homenaje al centenario de César Vallejo fomentada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, posiblemente seguiría estando inédita como gran parte de su producción literaria. Además, hay que tener en cuenta que la fecha de publicación difiere con la de la creación de estos poemas, ya que se pueden ubicar en la década de los setentas.

¿Pero quién es este poeta que pese haber obtenido una mención honrosa en cuento en el certamen Casa de las Américas (Cuba), ganar el Premio Nacional Ciro Alegría, ocupar el tercer puesto en el concurso de las Mil Palabras, el primer puesto en el Copé de cuento en el 2016, entre otros importantes premios más, está enclaustrado en la indiferencia y en la oscuridad? Lo poco que se sabe de él es que es fundador del grupo Continente y del Frente de Escritores de La Libertad, y que sigue leyendo y escribiendo con valentía, fervor y agallas a sus setenta y seis años a pesar de que fue diagnosticado con cáncer en tercera etapa (algo ya superado), sufrir la extirpación de un riñón y tener fibrosis pulmonar. En lo que respecta a narrativa hay que señalar que ha publicado la novela “Los otros ojos del mar”.

En estas últimas semanas Amós León y su editorial independiente trujillana “Paloma ajena” (lo pueden ubicar en el siguiente link: https://www.facebook.com/paedits/?ref=br_rs) ha venido realizando algunos conversatorios sobre autores locales importantes de la región, como es el caso de Santiago Merino, Carlos Tataje, Tomás Ruiz Cruzado, entre otros. Acción importantísima que ayudar a fomentar la crítica literaria en una ciudad donde ha tenido poco desarrollo en ese aspecto.

El objetivo de este texto radica en analizar los rasgos poéticos de “Tricéfalo” de Santiago Merino”, que como ya se ha mencionado, podemos ubicarlo en la década de los setentas, pese a ser publicado a inicios de los noventas.

Este dato es clave para acercarnos a la esencia de su poética, ya que inicialmente vamos a delimitarla a partir de las situaciones sociales producidas en ese contexto temporal para así poder tener una visión más amplia del poemario.

Según la periodización de la literatura peruana que elabora García-Bedoya, podríamos ubicar a “Tricéfalo” en lo que se conoce como el “Periodo de la crisis oligárquica”. Entre los datos sociales más importantes de este periodo se pueden señalar las siguientes:

- La emergencia de las clases medias y de una nueva burguesía que intenta una remodelación y modernización del estado.

- La incrementada presencia de capitales norteamericanos.

- La transformación del rostro del Perú por el apiñamiento de masas pauperizadas en las ciudades costeñas.

Desde un plano más universal, podíamos ubicarla en “La edad del derrumbamiento” (1973-1991) según Hobsbawm, ya que se pierde el rumbo y se desliza la inestabilidad y la crisis. Este derrumbamiento trajo consecuencias fatales para la población de clase media-baja mundial: la flexibilización de trabajo, el desempleo, la explotación física y psicológica del proletario, el centralismo exacerbado de las urbes, y el deterioro moral y económico de los pueblos que viven asfixiados por los tentáculos del capitalismo.

Las referencias de estos dos autores son muy importantes, ya que los datos históricos-sociales que proponen se van a reflejar el espacio físico central del poemario -la ciudad- y las consecuencias de su modernidad en la identidad del sujeto.

La ciudad es una figura recurrente en la poesía del siglo XX, teniendo como dos precursores a: Charles Baudelaire y a Walt Whitman. Estos poetas tienen perspectivas distintas, el primero expresa una visión pesimista, degradadora y corrosiva (“¡Ciudad hormigueante! ¡Ciudad llena de sueños donde el espectro a pleno día atrapa al que pasa!”). El segundo lo hace con una visión positiva, sentimental y solidaria (“He pertenecido yo a una multitud viviente como cualquiera de vosotros pertenece a una multitud viviente/ he amado mucho a estas ciudades”).

En la tradición de la poesía peruana, la perspectiva que han tenido los autores apunta a lo expuesto por el autor de “Las flores del mal”, tal como lo mencionan Fernando Chueca, José Guich y López Degregori en el libro “La comarca oscura, Lima en la poesía peruana”: “En el caso de la poesía peruana y los autores que revisaremos y sin ignorar su identidad urbana predomina el diálogo crítico y conflictivo. Los poetas elegidos, muestran desde diferentes perspectivas y modulaciones, una relación hostil con la ciudad. Ella puede ostentar chispazos de belleza sorprendente, pero es sobre todo es monstruosa, infernal e inhumana”.

Además, añaden que a los poetas de la segunda mitad del siglo XX les resulta difícil dejar constancia clara del nuevo rostro de la ciudad, marcado por los recientes procesos de modernización y el ritmo veloz de la vida, limitándose a transmitir la confusión o el desconcierto mediante imágenes que reflejan el desorden y la hostilidad.

La imagen de la ciudad que toman estos críticos para analizar la poética de distintos autores como Pablo Guevara, Antonio Cisneros, Jorge Pimentel, Cesáreo Martinez, Monserrat Álvarez, entre otros más, se puede asemejar a la que toma Santiago Merino en la construcción de su discurso en “Tricéfalo”, ya que una de las características que se puede inferir del poemario es la corrosión en la identidad del sujeto debido al proceso de modernización que sufre la ciudad, en este caso se trataría de Trujillo, tal como lo menciona en uno de sus versos. Este rasgo va a influenciar a lo largo de todo el poemario, lo cual se va a ir demostrando en este análisis.

El libro se estructura en tres partes: primer libro (Cartas a Trim – Los poemas), segundo libro (Laberíntico) y tercer libro (Poemas a Cirse).

Como ya se ha mencionado, en la primera parte se presenta una visión de la ciudad como elemento deshumanizador, un rasgo que va a condicionar la conducta del yo lírico en los demás poemas, ocasionando un desdoblamiento de la personalidad y la búsqueda de una estética que podría denominarse como la de “la ensoñación”.

El elemento deshumanizador y de la corrosión de la identidad se va a ver reflejado en la relación del yo lírico con la ciudad, quien es presentada mediante dos formas: una bestia y un laberinto (subtítulo de la segunda parte).

El primer verso del poemario delimita el espacio físico: “De la ciudad/ Aquí/ donde se reúnen equitativamente/ la comedia cotidiana/ y los cambios de aire/ Donde es lógico y preciso sacar la cabeza por el ojo de una aguja”.

El yo lírico critica al espacio urbano mediante la ironía y el sarcasmo, además añade rasgos fantásticos como un elemento crítico y confrontacional.

En los siguientes versos presenta a la ciudad como una bestia que deteriora y hiere al destinatario “Trim” (alter ego poético), quien yace atrapado en una situación angustiante:

“Ciudad inmensa y húmeda/ sus entrañas deformes/ emergen a tu costado/ formando un ajeno y unánime rostro/ Dentro de él/ te mueves con la necesidad terrible/ de iniciar la comedia cada día”.

Otros versos donde se presenta la perspectiva negativa, hiriente, asfixiante y corrosiva de la ciudad, en algunos haciendo alusión a la deshumanización que puede producir el trabajo, son los siguientes:

“Sombras y piernas se unen a la calle/ que conduce a otra calle como un laberinto”.

“Afuera los oscuros habitantes de Trujillo/ se encaminan pausadamente al trabajo”.

“Si por un rato fuera posible/ soportar el aire denso/ de la densa oficina o/ las turbias caras de los turbios vecinos/ o los acertijos de cada recodo de la ciudad”.

“Decir, todo aquí se rompe y/ hallar la fórmula del laberinto/ óptima manera de aquietarse/ cuando el juego se ha perdido”.

“La calle se abre de pronto/ como una roja boca/ de torturas o caricias ávida/ y ávida de los viejos marinos/ que se bambolean hacia ella./ Nave, túnel o pájaro esa boca/ fingirse quiere a pesar/ de su flácida lengua y/ sus cuarentaiochos dientes/ alineados en le frontera”.

“Oh, laberíntico ico prosódico/ oh, añeja desazón de los doce/ clavos de acero/ clavados en el costado del hombre ya clavado/ Oh tela de araña”.

Esta descripción que se tiene de la ciudad es producida por una etapa de modernización y de un “progreso” del sistema económico ¿neoliberal?, que, en lugar de ayudar a los pobladores, los deshumaniza, corroe, aliena y hiere. Esto lo manifiesta en los versos iniciales de la tercera parte:

“El tren viejo tren por aquí antes/ corría/ Entonces no habían estos edificios/ ni esta sonora gente extraña”.

Ante esta corrosión que produce la ciudad, el yo lírico va a sufrir una CRISIS DE IDENTIDAD, lo cual desembocará en un proceso de DESDOBLAMIENTO. Esto se puede evidenciar en muchos versos, pero solo citaré algunos:

“Yo soy tú/ Tú eres mi abatida manera de amblar/ y de advertir al viento de un juego simple”.

“Tú eres yo/ Yo soy tu expresión más opaca y sedentaria/ de peatón rumbo a la oficina”.

“En estas calles se reproducen mis muertos/ Silenciosamente”.

Esta acción del desdoblamiento se va a reflejar en la creación de “Trim, especie de alter ego del yo lírico, quien es una imagen idealizada que sirve como evasión a los estragos de una ciudad ya descrita anteriormente. El yo lírico, quien se va a quedar en el espacio físico asfixiante, va a elaborar distintos discursos (cartas) a un destinatario – Trim- Por lo que podemos inferir que no es más que un diálogo consigo mismo.

Aldred Schutz menciona que el alter ego es una fase en que explicita una orientación tú, hacia lo que entra en relación un punto de referencia, que abandona el yo y lo dirige a otro, dado que es una entidad que vivencia directamente como un congénere (como un tú) atribuyéndole vida y conciencia. Eso es justamente lo que hace el yo lírico al crear el personaje de Trim

Existe una reciprocidad entre estas dos conciencias. El alter ego va a estar direccionado en dos planos que consolidarían una ensoñación: el viaje a París y la aparición de la mujer amada, llamada Cirse (la tercera parte se titula “Poemas a Cirse”). Esta estética considerada como la de la “ensoñación” va influir en el estilo y en el lenguaje ya que a partir de la segunda parte este se volverá más artificioso, figurativo y metafórico, sirviendo también como una lejanía de la realidad.

“Trim se marchó a Paris y me dejó deambulando por esta ciudad”.

Los poemas que siguen a esta aclaración son una especie de confesiones en que el yo lírico mantiene una comunicación con Trim, con cierta atmósfera pesimista.

“Trim: ¿conoces el antiguo uso/ de pedir auxilio en silencio? / puede suceder que alguna noche/ se paseen por la rue Saint Germain tus recuerdos”.

“¡Oh, Trim!/ puede haber solo un vacío negro/ o quizá el tiempo estancado como un árbol”.

“¿Para qué vas a volver, Trim? Tú nunca fuiste bueno para soportar quimeras”.

“Salta, salta que es el momento/ pender de una viga joven/ fácil parece que fuera/ ¡Quimeras!, nunca lograremos sacar la lengua a la vida”.

En estos versos se evidencia, de una manera más directa, la evasión psicológica que tiene el yo lírico, quien, pese a que el alter ego viaja a París, El Caribe, nunca logra escapar físicamente de su contexto geográfico:

“Pobre navegante de un mismo suelo./ Pobre forastero en la materna casa”.

Hay muchos más versos donde se puede evidenciar este rasgo. Para no extenderme tanto, analizaré el segundo plano de la ensoñación que vendría a ser la aparición de la mujer amada -Cirse- quien en algunos versos se menciona que también llega hacia la capital francesa. Cabe añadir que en esta parte del poemario se introduce algunos rasgos eróticos, otorgando embellecimiento y ritmo al discurso poético.

“Cirse es el sur./ A París llegó en la época/ de las golondrinas y quedarse/ decidió para amar y trabajar/ en poesía”.

La construcción de este personaje onírico va a estar acompañada de ciertas descripciones físicas que lo relacionarán con una atmósfera de ensoñación y de dulzura (se empleará metáforas y símiles). Los versos más notorios, esparcidos en distintos poemas, son los siguientes:

“Cirse tiene las manos pequeñas como nueces y los albinos senos en punta”.

“El tiempo es el mismo: ovalado, verde y cálido como tus ojos abiertos en la madrugada

“Tus lágrimas arrebatadas al arco iris”.

“De todos los días tu sonrisa que balancearse parece en el vuelo de una pluma”.

“Cierro ahora los ojos y toco tu silueta húmeda y rebosante de amor”.

“Tus labios abiertos como una ostra sobre el río”.

“Escucho al mar que te dibuja en la melancolía de sus alisios”.

“Caes ondulando como un pañuelo de seda”.

“Tus jadeos de libélula”.

Podemos concluir que en “Tricéfalo” se desarrolla una gran proyección o evasión onírica del yo lírico, producto del contexto urbano en el que está sumergido. A partir de ello se desdoblará en un alter ego que determinará dos vertientes: el viaje a París y la aparición de Cirse.

Lo onírico y la ensoñación también se puede evidenciar en un elemento paratextual del libro: la ilustración de la portada “Noche de carnaval” de Henri Rousseau, alabada por los surrealistas, en especial por Magritte.

Podríamos analizar otras características del poemario que podrían relacionarse con lo ya expuesto. Una de ellas es el rasgo de la pasividad que tiene el yo lírico en la construcción de sus discursos y que sirve como elemento diferenciador ante la tradición que predominó en los setentas, que por lo general usaban personajes activos y que añoraban la reconstrucción de una sociedad.

Esta pasividad del yo lírico en “Tricéfalo” ocasionará cierto lamento, desesperanza y decepción consigo mismo, ya que se opone a la figura del “combatiente” y “guerrillero”, personajes relacionados con las transformaciones sociales.

“En esta isla húmeda y ajena/ has depositado tus sueños. / Tu virilidad de combatiente al acecho/ tu condición oscura y envidiable de bastardo”

“Me he sentido turbado por los pálidos/ guerrilleros pálidos y amarlos/ también he debido, aunque no he metido/ al fuego mis manos por ellos”.

Para culminar con este análisis, mencionaría que de todas maneras se debería reeditar este poemario, ya que han pasado casi treinta años y la edición está plagada de fe de erratas. Asimismo espero que Santiago Merino se anime a publicar los demás poemarios que mantiene inéditos, desconozco si los motivos son personales o simplemente radica en la indiferencia de las editoriales ante un escritor que ha demostrado su gran calidad poética y narrativa. Con un solo poemario conocido no se podría afirmar si Santiago Merino logra una trascendencia nacional, aunque “Tricéfalo” da indicios de lo que podría ser la consolidación de un estilo propio.

Bonus track

Santiago Merino no fue considerado en la “Edición extraordinaria, Antología General de la Poesía en La Libertad 1918-2018”. Algo injusto e inexplicable, teniendo en consideración lo innegable su calidad poética; sin embargo, considero que más pierde la antología que el autor mismo, tan acostumbrado al silencio y a pasar desapercibido.

Hay que leer a Santiago Merino. Hay que leer a los poetas trujillanos.

Aquí compartimos tres poemas del libro “Tricéfalo”:

HERENCIA

Mi legado será de pocos bienes, Trim.

Algunos poemas dubitativos.

Un par de súcubos que han manoseado mi sexo cada noche.

Un racimo de solemnes ratas blancas.

Quizá debo dejarte también este escozor

que me agobia desde los riñones hasta el cruce Pineal

sin dar la cara ni en mis riñones ni en el cerebro.

(Una cuestión emotiva dice emotivamente el analista).

He pensado dejarte también los quinientos magazines

que he embutido en bolsas de polietileno.

Creo que sería divertido que observes estos últimos años

del Perú por sobre el hombro.

Verás que rompecabezas, Trim.

Que cantos de sirenas y que tinglado de marionetas.

Unas cuantas charadas apenas digeribles con Coca-Cola y

un par de aspirinas

Algún día heredarás todo esto, Trim,

Cuando me anime a activar un gatillo obsceno

y mi Smith Wesson reviente con un sonido

bárbaro y anhelado.

Hasta entonces continuaré haciendo castillos en la arena.

EXPLORACIÓN

La poesía o el puñal que rasga

la corteza de tu espalda, y

un sorbo de vino recién destilado

me conmueven.

La poesía que sabes anidar en tu vientre

para que mil ciegos la desnuden.

Estoy a tus espaldas.

Prendido de tu sombra que irradia

de tu herida en el costado.

Es un amanecer.

Tu almohada siente mis huellas

y el eco de mil tambores.

La poesía. Nunca será más hermosa la poesía

que en tus jadeos y en mis caídas.

II

Frente a ti

viejo funambulero

está la disyuntiva de siempre

y como siempre: torpe, áspera,

ineludible aunque cierres los ojos

y te solaces con tus sueños

¿Qué hacer?

Si por un rato posible fuera

soportar el aire denso

de la densa oficina o

las turbias caras de los turbios vecinos

o los acertijos de cada recodo de la ciudad,

quizá podríamos entonces

doctorarnos de correctos cristianos,

capaces, catedráticos y carismáticos

dueños de los 18 padrenuestros y las 200

avemarías.

Si pudiéramos hacer todas esas maravillas

con sus lámparas y aladinos

para desertar de nuestros sueños, hincones

y pesares

y poder hundirnos, libres de polvo y paja

en el pantano de la diaria disyuntiva.

Cultura

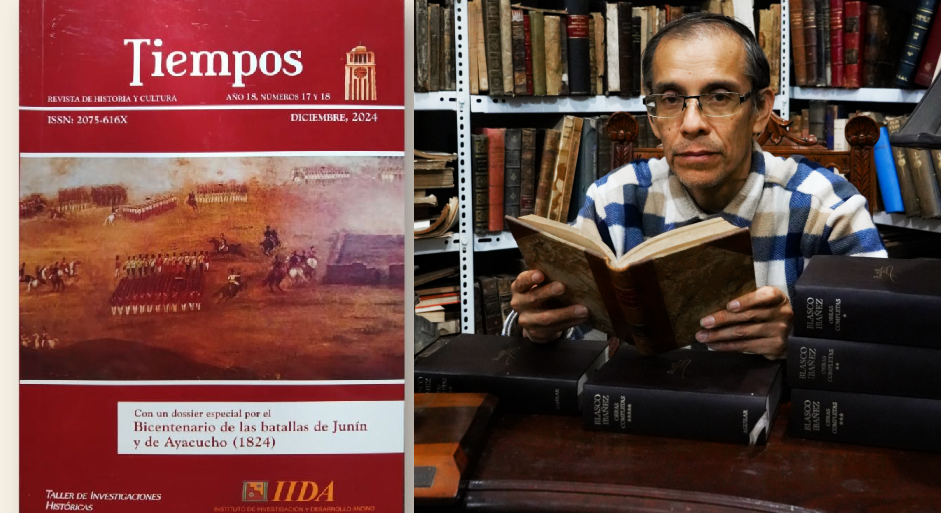

Revista Tiempos presenta su edición bicentenario en la Librería de Lima

La edición de la revista trae artículos de Federico Kauffmann Doig, José Chaupis Torres, Arnaldo Mera, entre otros. La presentación será el 1 de agosto a las 7:30 pm.

En el marco de las noches culturales de la librería de Lima, primera librería anticuaria del Centro Histórico de Lima, el Taller de Investigaciones Históricas y el Instituto de Investigación y Desarrollo Andino, presidido por el historiador Juan San Martín, presentará la revista Tiempos.

La publicación en su año 18 exhibe un número doble 17-18 en conmemoración del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho. Este número doble presenta 10 artículos de los más diversos temas vinculados a la historia y cultura del Perú, elaborados por destacados académicos como Federico Kauffmann, José Chaupis Torres, Arnaldo Mera, entre otros.

Lo acompaña un dossier cuatro artículos en conmemoración del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, destacando los trabajos de Raúl Chanamé, Juan San Martín, etc. Lo complementan 7 entrevistas a destacados estudiosos de nuestro pasado como Nelson Pereyra, Omar Esquivel, entre otros. Finalmente, la revista brinda 71 reseñas de importantes libros publicados en los últimos años.

La revista se presentará el viernes 1 de agosto a las 7:30 p.m. en la Librería de Lima, ubicada en el Cercado de Lima en Jirón Cailloma 843. Nos acompañarán en la mesa principal: El doctor Juan San Martín (editor y docente universitario), José Chaupis (historiador sanmarquino y director Académico y de Investigación del Centro de Estudios Andinos Jurídico-Sociales), Luz Ramos Dolorier (fundadora del Colectivo de Estudios Feministas y Género UNFV); y el historiador y youtuber Merlín Chambi.

Ingreso libre.

Cultura

Editorial CEDET: La voz de la literatura afroperuana en la FIL de Lima

El stand 241 trae una variedad de publicaciones de literatura afroperuana en la feria del libro.

En el vasto laberinto de stands de la Feria Internacional del Libro de Lima, hay uno que parece resistirse al anonimato y a la indiferencia. Es el de la editorial CEDET, un pequeño pero luminoso refugio de libros que, más que vender, parecen reclamar una memoria. Lilia Mayorga, habla con la convicción de quien sabe que lo que tiene entre manos es más que un catálogo: es un archivo vivo de la cultura afroperuana.

Allí reposan, como joyas discretas, los ensayos de Victoria Santa Cruz y el imprescindible “Con mi propia voz”, junto a poemarios, novelas, investigaciones y libros de ensayo que reconstruyen siglos de olvido. CEDET es, en esta feria dominada por el vértigo comercial, el único stand consagrado por entero a la literatura afroperuana. Quien se acerca, intuye de inmediato que no solo está hojeando libros: está escuchando las voces de una historia que se negó a morir.

Puedes ubicar la editorial CEDET en el stand 241. Aquí la entrevista con Lilia Mayorga.

Cultura

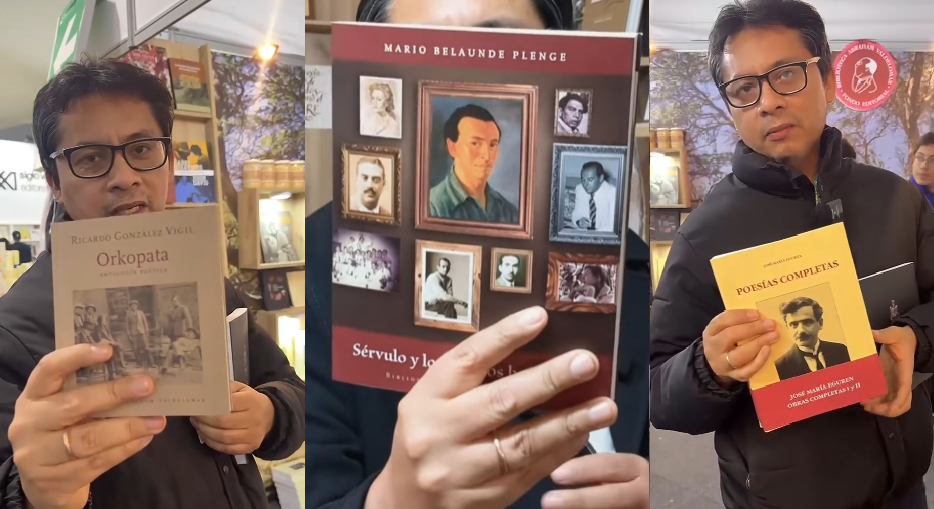

Fondo Editorial Abraham Valdelomar: poesía y nuevas voces en la FIL de Lima [VIDEO]

El stand 146 de la FIL de Lima se ha convertido en uno de los espacios más atractivos de la feria de libros.

En la bulliciosa Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), donde los visitantes se mueven entre interminables pasillos de novedades editoriales, el stand del Fondo Editorial Abraham Valdelomar se erige como un punto de referencia para los amantes de la buena poesía y la literatura nacional. Ubicado en el stand 146, este espacio destaca por ofrecer ediciones cuidadas y por convertirse en una vitrina de autores peruanos con propuestas sólidas y contemporáneas.

César Panduro, director del fondo editorial, recibe a los lectores con la serenidad de quien conoce el oficio y la pasión de un verdadero curador literario. Bajo su guía, las estanterías revelan títulos que van desde Orkopata —una de las poéticas realizada por Ricardo González Vigil— hasta reediciones de clásicos imprescindibles. Cada ejemplar, explica Panduro, es trabajado con el máximo rigor editorial: tipografía clara, papel de calidad y corrección minuciosa. “Nuestro compromiso es con el lector y con el autor. No solo publicamos libros; buscamos que cada edición sea un objeto digno de ser preservado”, afirma.

El stand del Fondo Editorial Abraham Valdelomar se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan poesía de calidad, ediciones bien trabajadas y voces emergentes de la literatura peruana. Allí conviven libros que apuestan por la exploración estética con otros que rescatan la memoria cultural del país. “Publicar es resistir al olvido”, dice Panduro, convencido de que la edición independiente juega un papel clave en el panorama literario nacional.

En medio del ruido de la feria, el stand 146 ofrece un respiro: un espacio donde el libro vuelve a ser protagonista. Los lectores hojean, conversan, se detienen. Valdelomar, cuya obra inspira el nombre del fondo editorial, parece estar presente en cada página, recordando que la literatura sigue siendo un refugio frente a la prisa y el ruido.

Finalmente, César Panduro también nos da su opinión sobre el recorte de la Líneas de Nasca y Palpa que pretendió realizar el Ministerio de Cultura.

Aquí el video de nuestra visita al stand 146.

Cultura

Festival de Cine de Lima vuelve con más de 140 películas

El Centro Cultural PUCP se convertirá en el epicentro cinematográfico en nuestra capital.

Del 7 al 16 de agosto, Lima se convertirá una vez más en capital del cine latinoamericano. La 29ª edición del Festival de Cine de Lima PUCP, organizado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, despliega una programación ambiciosa, diversa y profundamente comprometida con el arte cinematográfico y sus públicos. Más de 140 obras —entre largometrajes, mediometrajes y cortos— se proyectarán en siete sedes principales, además de funciones al aire libre en distritos populares como Comas, Canta Gallo y Huachipa.

Este año, el lema #CineDeEncuentro cobra especial sentido: se realizarán 265 funciones, con 90 invitados nacionales e internacionales y 85 actividades formativas que incluyen talleres, clases maestras, conversatorios y sesiones de preguntas con cineastas. El cine vuelve a ser no solo espectáculo, sino diálogo, memoria, crítica y posibilidad de transformación.

Como en toda fiesta auténtica, no faltarán los homenajes. Se celebrará la vida y la obra de tres figuras esenciales: la actriz Haydeé Cáceres, un ícono de la escena peruana que ha cruzado las fronteras del teatro, el cine y la televisión con la misma naturalidad con la que conmueve desde un escenario; el actor chileno Alfredo Castro, cuya presencia se enmarca en una retrospectiva de sus mejores interpretaciones; y Elena Vilardell, artífice silenciosa del cine iberoamericano a través de su incansable labor en Ibermedia.

El festival también reactiva la sección “Irresistibles”, con seis películas que abrazan géneros tan vitales como el terror, la comedia y el drama, provenientes de Argentina, México y Chile. Y bajo su columna vertebral —la competencia oficial— se presentarán 34 películas latinoamericanas inéditas. A ello se suma una gala de inauguración, 10 títulos aclamados en los festivales de Cannes, Berlín y BAFICI, y una decena de películas en homenaje a grandes nombres de la cinematografía.

Habrá espacio para lo clásico y lo restaurado en la sección Espacio Filmoteca PUCP, con joyas latinoamericanas rescatadas del olvido, y también un tributo al escritor recientemente fallecido, Mario Vargas Llosa, con dos cintas que dialogan con su legado literario. Además, el festival acogerá cortometrajes peruanos, obras premiadas del Ajayu y UNIFEST, y filmes en homenaje a leyendas del cine francés como Alain Delon y Jean Gabin.

La dimensión pedagógica y de industria no ha sido olvidada. Como cada año, la sección Encuentros ofrecerá actividades de acceso libre: desde clases maestras hasta talleres en regiones como Puno y Trujillo. Como novedad, el programa digital “Modo Festival” llevará el pulso del evento a las plataformas, con entrevistas en vivo y cobertura de las actividades diarias, conducidas por Javier Zavala, José Miguel Vidal y Andrea Brissolese.

En paralelo, la exposición “Andar por las nubes”, abierta desde el 23 de julio en la Galería del CCPUCP, rendirá tributo al trabajo del sonidista Guillermo Palacios Pareja, pieza clave en la historia del sonido del cine peruano. Junto a él, las pinturas de su hijo, Guillermo Palacios Pomareda, compondrán una experiencia sensorial que entrelaza imagen, memoria y sonido.

Por décimo año consecutivo, la Zona Industria reafirma su apuesta por el cine peruano en desarrollo. Este 2025, el Work In Progress ha alcanzado un récord de 31 postulaciones, testimonio del vigor —y también de los desafíos— que enfrenta la producción nacional.

El Festival de Cine de Lima PUCP no solo proyecta películas. Reúne miradas, acoge debates, forma audiencias y lanza preguntas urgentes desde las pantallas. Y en tiempos en que la cultura suele ser postergada o banalizada, este festival persiste como un acto de resistencia luminosa. Toda la programación ya se encuentra disponible en festivaldelima.com.

Cultura

La Inteligencia Artificial analizó la programación de la FIL de Lima: «La feria parece no distinguir entre popularidad e impacto cultural»

Le pedimos a la IA que analice la programación de la Feria Internacional del Libro de Lima, y esto fue lo que nos dijo.

Italia llegó a la Feria Internacional del Libro de Lima como un vendaval refinado: autores de trayectoria, ilustradores premiados, cine, jazz, exposiciones y pensamiento. Con el lema “Conexiones latinas”, la delegación italiana dotó a la feria de un contenido transversal y estéticamente cuidado. Un pabellón de 200 m² acoge actividades que transitan desde la novela contemporánea hasta la migración histórica, con aciertos innegables. Pero más allá del oropel europeo, la FIL Lima 2025 exhibe, una vez más, sus grietas internas.

Quien ha caminado por la FIL de Buenos Aires o la de Guadalajara sabe que las grandes ferias no solo convocan nombres internacionales: construyen pensamiento crítico, impulsan el debate sobre políticas culturales, descentralizan la oferta y apuestan por la renovación del canon. En cambio, la FIL de Lima sigue atrapada entre el espectáculo superficial y el formalismo protocolar.

La programación, extensa y variada, peca de dispersa. La sobrecarga de actividades y la escasa curaduría temática hacen que muchas propuestas —incluso valiosas— se pierdan entre la saturación horaria y la falta de promoción. El ciclo de cine italiano es impecable, sí, pero sin el más mínimo esfuerzo de articulación con la producción audiovisual peruana o latinoamericana. Se proyecta cine como si fuera una nota al pie, cuando bien pudo ser el punto de partida para un diálogo más profundo entre literatura y pantalla.

Otro problema es la débil presencia crítica nacional. Mientras en Guadalajara se celebran mesas con voces disidentes —desde jóvenes poetas indígenas hasta editores independientes latinoamericanos—, en Lima persiste una lógica excluyente. El programa sigue dominado por autores mediáticos, nombres repetidos y lo que podríamos llamar «la corte editorial limeña». Faltan las regiones, faltan nuevas escrituras, faltan los márgenes.

La sección dedicada a Mario Vargas Llosa, si bien justificada por la dimensión de su obra, resulta desproporcionada. Tres exposiciones, una docena de eventos y una maquinaria simbólica construida para sostener una narrativa que ya no interpela a las nuevas generaciones. ¿Dónde están los diálogos intergeneracionales? ¿Dónde el debate sobre la vigencia y las sombras de su figura? La feria lo celebra, pero no lo interroga.

Italia, en contraste, sí trajo complejidad: Ilaria Gaspari, Marta Cai y Nadeesha Uyangoda ofrecen miradas frescas sobre la identidad, el deseo y la otredad. El ciclo de poesía curado por Claudio Pozzani conecta con la tradición y la contemporaneidad. Los ilustradores y autores de novela gráfica participan en conversaciones que dialogaban con el presente, no solo con el archivo.

Otro flanco débil es la programación juvenil, dominada por autoras de Wattpad y fenómenos virales que, si bien convocan público, desbalancean la oferta. En lugar de incluirlos como parte de un ecosistema diverso, se les ha otorgado protagonismo casi absoluto, dejando fuera a propuestas juveniles más arriesgadas o con enfoque social. La feria parece no distinguir entre popularidad e impacto cultural.

El espacio para editoriales independientes, siempre relegado, vuelve a ser marginal. Sin un pabellón propio ni una agenda de visibilidad, las pequeñas editoras sobreviven a la sombra de los grandes conglomerados. En Buenos Aires, sellos como Godot o Eterna Cadencia son actores centrales; en Lima, sus equivalentes peruanos no tienen voz ni presupuesto.

Y finalmente, el enfoque educativo sigue siendo el gran ausente. Ninguna mesa aborda de manera sustancial el vínculo entre lectura y escuela pública, ni la crisis estructural del libro de texto. Tampoco se discute la precariedad de las bibliotecas o la ausencia de políticas sostenidas de fomento a la lectura desde el Estado.

En suma, la FIL Lima 2025 brilla por momentos —sobre todo gracias a Italia—, pero se apaga en su falta de riesgo. Se celebra a los clásicos, se endiosa a las estrellas de redes, se invita a nombres seguros. Lo que no se hace es incomodar, renovar, problematizar. Y sin eso, una feria no puede aspirar a más que a la autocomplacencia.

Cultura

Lima Gris Radio: Comenzó la Feria Internacional del Libro de Lima [VIDEO]

En el programa Lima Gris Radio, que se transmite todos los viernes de 5 a 6 p.m. por Radio Planicie, los conductores Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca criticaron varios temas de actualidad.

Comentaron sobre la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), que este año tiene como invitado de honor a Italia, pero cuestionaron el alto precio de la entrada, que cuesta 10 soles, a pesar de que la feria se presenta como una organización sin fines de lucro.

En otro momento, comentaron sobre la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien anunció con bombos y platillos la llegada de trenes diésel tipo Caltrain. Sin embargo, señalaron que todo fue otra de sus mentiras, ya que actualmente no existen vías habilitadas para que esos vagones funcionen en Lima.

También mencionaron a su teniente alcalde, Renzo Reggiardo, quien está siendo investigado por el Jurado Electoral Especial (JEE) por supuestamente romper la neutralidad electoral al promocionar la candidatura presidencial de López Aliaga.

Finalmente, hablaron del precandidato presidencial Carlos Álvarez, quien ha sido criticado por sus vínculos con personajes como Vladimir Meza —presidente de su partido, actualmente en juicio oral por presunta colusión agravada— y Delsy Romero, Secretaria General Nacional. Ambos tienen un pasado polémico. Los conductores cerraron con una pregunta directa: ¿Dónde está Carlos Álvarez?

¿Qué películas o series están basadas en libros? ¿Qué programa de televisión está basado en un libro? Para aquellos que aman tanto las novelas como la televisión, existe un universo de adaptaciones de libros famosos. En este artículo, te proponemos un recorrido por algunas de las series más reconocidas inspiradas en libros.

Del libro a la pantalla: series adaptadas de libros

¿Qué series se destacan como adaptación de libros famosos? Algunos ejemplos son:

El cuento de la criada

Margaret Atwood ya era un nombre famoso en la literatura canadiense y mundial, pero la adaptación de su novela El cuento de la criada, serie lanzada en 2017, amplió su público aún más.

Este universo distópico presenta a Gilead (un nombre que recuerda a aquellos encontrados en la biblia), un estado autoritario en el que las mujeres fértiles son esclavizadas y usadas para concebir bebés.

Aunque la novela de Atwood tuvo una sola secuela (The Testaments, publicada en 2019), la serie cuenta con 6 temporadas, lo que significa una gran ampliación de la historia de la escritora canadiense.

Juego de tronos

George R. R. Martin publicó los primeros libros (considerada una saga, por contener más de 4 libros) de la Canción de hielo y fuego en los años noventa. Sin embargo, fue recién en 2011 cuando la serie de HBO emitió su primer episodio y dio origen a uno de los fenómenos más importantes de la televisión moderna.

Premios como los Emmy, los Golden Globe y muchos más sellaron el prestigio de esta serie, que ya había cosechado millones de espectadores (que, a su vez, también habían comprado millones de copias de los libros originales).

La serie duró 8 temporadas y presentó el mapa de los Siete Reinos, gobernado por aquel que se sentara en el Trono de Hierro. Esta concentración de poder da lugar a guerras y a conflictos entre las grandes familias de las diferentes regiones.

Así, las casas deberán usar todo su arsenal (desde ejércitos hasta estrategias, sin dejar de lado los dragones) para poder conquistar Poniente.

La casa del dragón

Después del final de Juego de tronos, Poniente todavía tenía historias para contar. La casa del dragón viene a contar la historia previa a Juego de tronos, cuando los Targaryen reinaban los Siete Reinos y la lucha por el control del Trono de Hierro era un conflicto entre familiares.

Esta precuela está basada en la saga Fuego y sangre (también de George R. R. Martin), aunque los guionistas moldearon ese material a su propio formato y con sus propias decisiones artísticas.

A pesar de que comparte muchas casas con Juego de tronos, esta serie se centra en la casa Targaryen y en la Danza de dragones que marcó su historia.Todavía se encuentra en sus primeras temporadas, pero promete más.

Sherlock

El personaje de Arthur Conan Doyle encantó a los lectores del siglo XIX y sigue fascinando a los espectadores de hoy en día. Aunque no sean pocas las adaptaciones de las historias del icónico detective (desde las películas Sherlock Holmes, protagonizadas por Robert Downey Jr. hasta la reciente Enola Holmes de Netflix), la serie de la BBC ha logrado destacarse.

Quizás sea por la estructura de la serie (tan solo 13 capítulos divididos en 4 temporadas, de 90 minutos aproximados de duración cada uno), por la actuación de Benedict Cumberbatch como Sherlock o por la cantidad de premios (desde Emmys hasta Critics’ Choice Television Awards, sin dejar de lado nominaciones a los Golden Globes); esta emisión, que se desarrolló entre 2010 y 2017 sigue siendo un éxito.

La maldición de Hill House

Shirley Jackson escribió esta novela en 1959; Netflix puso su atención en ella en 2018. Jackson fue una autora reconocida en el género de terror, y la serie sabe hacerle honor a ese tono, aunque tomó ciertas libertades creativas en su adaptación.

La producción de Netflix sigue a una familia que habitó Hill House, pero que no pudo abandonarla a pesar de haberse mudado lejos de ella. Así, los miembros de esta familia siguen atormentados por sus experiencias en la vieja mansión.

La serie cuenta con una temporada de diez episodios. Además, forma parte de la serie de antología The Haunting; conjunto que comparte con La maldición de Bly Manor, estrenada en 2020.

La maldición de Bly Manor

Esta segunda parte de la serie de antología The Haunting también está basada en un libro de gran éxito, aunque anterior a la aparición de la novela de Jackson. En este caso, a pesar de que la inspiración es más abstracta, la serie sienta sus bases en Otra vuelta de tuerca, del escritor norteamericano Henry James.

A pesar de las diferencias que puedan analizarse, la serie de Mike Flanagan respeta el aire terrorífico y la incertidumbre que caracterizan el relato de James. La producción de Netflix cuenta con una sola temporada de 9 episodios.

Anne (Anne with an “E”)

Ana la de Tejas Verdes es una serie de libros escritos por Lucy Maud Montgomery alrededor del 1900. Es uno de los clásicos de la literatura canadiense y uno de los clásicos de la literatura infantil a nivel mundial (aunque, en principio, se publicó sin un límite de edad en mente).

Netflix llevó esta historia a su plataforma en 2017, con un éxito que garantizó su expansión a 3 temporadas y un total de 27 episodios.

Tanto la serie como la novela cuentan las aventuras de Anne Shirley, una huérfana que es adoptada por los hermanos Cuthbert. Anne se destaca por su imaginación y su bondad, lo que hace que se vuelva muy querida en la comunidad de Avonlea.

Los Bridgerton

Las series de época ya eran queridas y famosas desde la aparición de Downton Abbey. Sin embargo, las novelas de Julia Quinn, que comparten ese aire de época, no habían sido adaptadas hasta que Shonda Rhimes (quien estuvo al frente de éxitos como Grey’s Anatomy) tomó las riendas del proyecto de Netflix y estrenó la serie en 2020. El éxito fue rotundo e inmediato: más de 82 millones de espectadores vieron Bridgerton en su primer mes.

Tanto las novelas como la adaptación de Netflix llevan al espectador a la sociedad londinense durante el período de Regencia, a principios del siglo XIX. Cada libro de Quinn y consecuentemente, cada temporada, se centra en uno de los hijos de la familia Bridgerton, parte de la aristocracia inglesa.

La primera temporada se centra en Daphne y en su historia con el Duque de Hastings. La segunda temporada se enfoca en la relación de Anthony y Kate y la tercera temporada cubre el desarrollo del amor entre Colin y Penélope. Cada temporada cuenta con 8 episodios y su éxito garantiza la publicación de más contenido.

Además de la serie principal, Netflix ha ampliado el universo Bridgerton con precuelas como La reina Carlota: Una historia de Bridgerton, que introduce al espectador a los orígenes de la Reina Carlota, un personaje que ya es conocido desde la primera temporada de la serie original.

Lo mejor de la literatura, lo mejor de la televisión

Propuestas que traen un aire nuevo a un clásico de siempre, que permiten establecer un diálogo entre un libro querido y una serie que ha convocado a millones en su propio tiempo; las adaptaciones siguen demostrando que las buenas historias siguen convocando espectadores.

Cultura

Mañana se inaugura la expoferia Ruraq Maki 2025

Tradicional feria de arte popular irá del 18 de julio al 29 de julio, en la sede central del Ministerio de Cultura.

Hecho a mano, eso significa en quechua Ruraq Maki, la feria más importante a nivel nacional donde artesanos de todos los departamentos del país saldrán a exponer y vender sus más elaboradas creaciones.

Esta edición marca un hito al congregar al mayor número de colectivos de artesanos y artistas tradicionales, teniendo a 210 colectivos presentes durante los días en que estará abierta la feria. Esa cifra representa el más alto número desde que Ruraq Maki fuera creada en el año 2007 por el entonces Instituto Nacional de Cultura (INC), dirigida en esa ocasión por la doctora Cecilia Bákula.

Entre los seleccionados para esta edición, hay 48 colectivos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), así como 50 nuevos colectivos que participan por primera vez.

Además, los expositores representan a 17 pueblos indígenas u originarios y al pueblo afroperuano, y cuyas piezas están vinculadas con 35 manifestaciones culturales declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, o registradas como Denominación de Origen. Un sello que garantiza la calidad de las piezas y trabajos que podrán ser apreciados y adquiridos por el público asistente.

También se podrá encontrar la sección Gastronomía Viva, a cargo de la Casa de la Gastronomía Peruana, con platillos representativos de la cocina tradicional peruana.

A la vez, habrá talleres demostrativos, presentaciones de música y danzas tradicionales, y capacitaciones a favor de los colectivos de artesanos tradicionales participantes.

Según el Mincul, en 2024, se superaron en 58 % las ventas generadas por las ediciones del 2023, y la Edición Nacional Julio 2025 de Ruraq Maki, hecho a mano, busca superar los 2 millones de soles en ventas para el beneficio de los colectivos de artesanos y artistas tradicionales.

Entrada libre.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo