Actualidad

Marihuana terminal (apenas una historia)

Marcelo, un larguirucho querendón, fue uno de los estudiantes más destacados de la promoción. Ingresó en primer lugar a Ingeniería Industrial y sabía tocar la guitarra como el que más (admiraba a Jimi Hendrix y a Gustavo Cerati). Además, era basquetbolista y amante de diversos deportes de aventura. Su padre era el amable bibliotecario del colegio y todos los profesores le decían convencidos, dándole una palmadita en el hombro: «tu muchacho va a llegar muy lejos», mientras el tipo se acomodaba el mostacho y asentía con inocultable orgullo.

—Su madre y yo pensamos lo mismo —agregaba él esperanzado.

En la universidad no se esforzaba mucho y le alcanzaba para ser el mejor de su carrera. Tenía una linda enamorada —Tania, vecina de su barrio— y ella fue quien lo convenció para que se empezara a cachuelear fungiendo de guía turístico, pues dominaba el inglés con excelencia. Al parecer, allí se empezó a torcer.

Ocurrió en un viaje al Cañón de Cotahuasi. Un gringo le ofreció un troncho de weed y le gustó el efecto. Más de la cuenta. Poco a poco fue cambiando su conducta, su estilo de vida y sobre todo su peso —llegó a rozar los cien kilos—, porque luego de fumar marihuana le venía un hambre feroz. Andaba con el colirio de arriba para abajo para menguar el enrojecimiento de los ojos. Se empezó a juntar con los peores vagos del billar Jara; y, luego de perder a Tania, terminó sumergiéndose en el mundo de la pasta básica de cocaína. Para ese entonces su apariencia dejó de importarle un comino.

Después de los exámenes finales del tercer ciclo de Ingeniería Industrial un surmenage lo dejó en el hospital. Estuvo internado durante varios días. Sus padres entendieron que la cosa estaba muy complicada y trataron de sacarlo de las drogas. Fracasaron. Marcelo abandonó la universidad (¿alguien recordaba el futuro que auguraban los profes del cole?). Se había dado cuenta de que ansiaba llevar otro tipo de vida: «Me llega al huevo la U», me dijo. «¿Y qué piensas hacer, Marcelo?», le pregunté.

—Guitarrear en las combis, aunque no lo creas la gente se porta bien.

—¿No te da roche andar pidiendo plata en los colectivos?

—No seas huevón: roche me daría robar.

—¿Y cómo te va con la maricucha?

—Sólo me meto un cachito para dormir mejor. Yo la controlo, siempre la he controlado… Como dice el Guillermo: «soy drogo, pero no adicto».

—¿El huevón del Guillermo te pasa la droga?

—¡A ti qué chucha te importa! ¿Eres vigilante o qué?

Guillermo vendría a ser algo así como el «marihuanero social» de la promoción. Controlaba su consumo. No se quedaba enganchado. A veces tenía sus encerronas, pero nada que lamentar. Eso me hacía recordar a Antonio Escohotado, aquel defensor pertinaz no de la legalización de las drogas, sino simplemente de erradicar su prohibición (o habría que decir satanización): «La cuerda que sirve al alpinista para escalar, sirve al suicida para ahorcarse, y al marino para que sus velas recojan el viento». No todos reaccionaban igual frente a tales estímulos, vaya que lo sé. Con el alcohol —esa droga legal— ocurría lo mismo. Había amigos que besaban el suelo con sólo tres vasitos de ron y otros que con una docena de cervezas apenas si se sentían picados.

El estadio Ho Chi Minh de la UNSA era el recinto predilecto para iniciarse en el consumo de la marihuana. Guillermo conseguía esas verdosas hojas secas en los alrededores del Terminal Terrestre y las terminaba de triturar con sus dedos. Compraba papel para fumar (rizla) y armaba generosos tronchos. A veces no había reparos en usar papel de biblia. Algunos lo evitaban pues, según decían, era pecado mortal.

—Vigila que nadie nos esté chequeando, gil.

—¿Por qué, Guillermo?

—Porque nos expulsan, pues. La adrenalina es parte del ritual: todo te tengo que explicar, carajo.

—Tú siempre hablando huevadas.

—Mira, mano, si se legalizan las drogas yo ya les perdería el gusto. Lo prohibido atrae más, ¿o no?

—Quizá.

—Ya te lo he dicho varias veces y no me paras bola: ¿cómo crees que Kafka se imaginó a Gregorio Samsa?

—¿Cómo?

—Fumando, pues. Esta vaina es intelectual, pero tú no estás listo para esta conversación.

Lo cierto es que si estabas deprimido (quizá peleado con tu flaca), ese humo te bajoneaba muchísimo más. Y añadía taquicardias, angustia, ataques de pánico. Sensación de muerte inminente elevada al infinito. Uno sentía que el corazón se le salía del pecho y sufría paranoias, alucinaciones desbocadas que muchos llamaban «malos viajes». Para solucionarlo había que agenciarse de una pepa, es decir, un ansiolítico para «aterrizar» sin contratiempos. En contrapartida, si uno estaba alegre, con buen talante, sin mayores problemas; entonces podía literalmente «cagarse de risa» —de todo y de nada—, ponerse chino, obnubilarse hasta olvidarse de su nombre, de la dirección de su casa y del rostro de la hembrita que le movía el piso.

Oswaldo Reynoso, por ejemplo, en Arequipa, lámpara incandescente (2014) le explica en una de sus misivas a un joven poeta, desde su propia experiencia, la diferencia entre el alcohol y la droga (se refiere a la marihuana o la pasta): «Sólo bebo ron, pues soy alérgico a cualquier tipo de droga. Me salen ronchas, me duele la cabeza y vomito. Como podrás comprender, no soy adicto a las drogas por voluntad sino por impedimento biológico».

A algunos la marihuana, por sus terribles efectos, nos produce un rechazo rotundo. A Marcelo lo encandiló tanto que le jodió la existencia. Sus padres lo llevaron a una clínica privada de la capital para que le practiquen una suerte de lobotomía que prometía la cura definitiva a toda forma de adicción. Cuando volvió a la ciudad, luego de muchos meses, él había cambiado para siempre: le habían sacado un pedazo del alma en el quirófano. Marcelo lucía apagado, taciturno, hasta torpe. Ya no jugaba al básquet como en los buenos tiempos del colegio. Eso sí, todavía tocaba la guitarra con decoro. Una vez llegó a mi casa el día de mi cumpleaños. Vestía con un poncho y unas ojotas. Tocó las mejores canciones de Soda Stereo y de Los Prisioneros. Parecía ser el mismo de antes de la operación. A golpe de medianoche, Marcelo nos dijo que hiciéramos una chanchita al toque para prolongar la fiesta.

—¿Para qué? —le preguntaron—. Todavía hay chela.

—Yo me voy un toque al terminal y consigo de la buena.

—¿Estás fumando de nuevo? ¿Tus viejos saben?

—Yo la controlo: soy drogo y no adicto.

A Marcelo lo agarraron a chavetazos hace una punta de años. Un vendedor de hierba de los alrededores del terminal terrestre lo ultimó sin misericordia. A veces pienso que si él hubiera nacido en otro país todavía estaría vivo. Quizá sólo trato de mentirme (Tania afirma que él no supo decir NO y punto).

No estoy en contra de la legalización o el consumo de drogas. Creo en la libertad del individuo y sé que cualquier prohibición acarrea peores males que los que intenta combatir. Sin embargo, cuando alguien me habla de lo genial y benéfica que le parece la marihuana yo recuerdo a Marcelo y una mezcla de impotencia y tristeza me embarga. No solamente Allen Ginsberg, creo que (casi) todos hemos visto a las mejores mentes de nuestras generaciones destruidas por la locura, hambrientas histéricas desnudas, arrastrándose por las calles al amanecer en busca de un colérico pinchazo… o de un tronchito de marihuana que venden los sórdidos chaveteros del terminal.

Actualidad

Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor

Reunión genera fuertes cuestinamientos contra directora de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La participación de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú, en una reunión en Condorcanqui – Amazonas junto a Rosemary Pioc Tenazoa, presidente del Consejo de mujeres Awajún y Raúl Shimpukat Tuyas —destituido en el 2025 por presunto hostigamiento sexual a una menor de 12 años cuando era director de una IE, ha generado serios cuestionamientos.

El pasado 8 de julio de 2025, en el distrito de Nieva (Condorcanqui, Amazonas), se llevó a cabo una jornada de trabajo interinstitucional que reunió a diversas entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú y representantes de SAIPE, SERNANP, Waisam (vicepresidente) Matut Impi Ismiño del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), el Ministerio de Cultura, el Plan Binacional Perú- Ecuador y organizaciones de representación indígena, como el Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, liderado por la profesora Rosemary Pioc Tenazoa.

La reunión se llevó a cabo en la Maloca de la asociación, en la reunión estuvo presente el docente Raúl Shimpukat Tuyas, quien cuenta con una sanción administrativa de destitución vigente dispuesta por la UGEL Condorcanqui, mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03462-2024-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, emitida el 21 de octubre de 2024.

Dicha resolución, notificada al docente el 21 de enero de 2025 mediante Cédula de Notificación N.º 0250-2024, establece en su primer artículo:

“Sancionar al administrado Raúl Shimpukat Tuyas, docente nombrado en la IEP N.º 16311-Comunidad de Bajo Pupuntas y designado como director de la IEP N.º 16304 – Ideal, del distrito de Nieva, por presuntos actos de hostigamiento sexual en agravio de una menor de 12 años, con la medida de destitución del servicio de la función docente”.

Según refiere una fuente en la Ugel Condorcanqui. Tras recibir la notificación, el docente no interpuso recurso impugnatorio contra la decisión administrativa. Y meses después la entidad hizo el registro en el Registro Nacional De Sanciones Contra Servidores Civiles en abril del 2025.

Investigación penal en curso

Además de la sanción administrativa, el Ministerio Público —a través de la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui— mantiene abierta la Carpeta Fiscal N.º 300-2024, desde el 8 de julio de 2024, por la presunta comisión del delito de acoso sexual en agravio de una menor de edad en el año 2019. Esta investigación preliminar, actualmente se encuentra a cargo del Fiscal Ayala Flores Américo desde mayo del 2025 y estaría relacionada con hechos durante la permanencia del docente en la Institución Educativa Primaria N.º 17090, del Centro Nativo Bajo Canampa, también en el distrito de Nieva. A pesar del tiempo transcurrido, preocupa que, hasta la fecha, la investigación penal aún se mantenga en etapa preliminar.

Reacciones y cuestionamientos

Durante el evento realizado el 9 de julio, se observó al docente Raúl Shimpukat Tuyas, docente sancionado y actual presidente del Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva, participando activamente y bailando una danza tradicional junto a la profesora Rosemary Pioc quien se encuentra actualmente afiliada al partido político Primero la gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Tenazoa quien ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de más de 500 casos de violencia sexual en Condorcanqui-Amazonas durante el 2024, exigiendo respuestas firmes y ejemplares por parte del Estado.

Es además, quien cuenta con el antecedente de una sanción por abandono de cargo, impuesta mediante Resolución Directoral Subregional Sectorial N.º 03615-2023-Gobierno Regional Amazonas-UGEL-C, de fecha 21 de diciembre de 2023, por: “abandonar cargo injustificadamente al no presentarse en su centro de trabajo desde el día 08 al 11 de agosto del 2013” en la IE N.º 16302 – Achoaga – Condorcanqui (Amazonas) durante el año 2023. Según refiere una fuente consultada en la Ugel Condorcanqui, la sanción quedó firme al no haber sido impugnada administrativamente dentro del plazo legal.

La escena resulta particularmente preocupante. ¿Dónde estaban los filtros institucionales? ¿Quién autorizó su participación? ¿Quién optó por mirar a otro lado? La presencia de los docentes Raúl Shimpukat Tuyas y Rosemary Pioc Tenazoa en actividades oficiales organizadas por UNESCO – Perú podría interpretarse como una forma de validación social, a pesar de los antecedentes que pesan sobre ambos.

Según fuentes locales, el encuentro se realizó en la maloca del Consejo de Mujeres Awajún Umykai Yawi, ubicada en un terreno que pertenecería a la familia de Rosemary Pioc Tenazoa. Esta situación plantea serias dudas sobre la neutralidad del espacio y las verdaderas intenciones detrás de su uso. ¿Se busca acaso consolidar su permanencia como presidente de la organización?

La maloca es una gran casa comunal indígena que representa mucho más que una vivienda: “una síntesis del universo […] el útero de la madre tierra, la casa del sol y de la luna o el receptáculo del rayo celeste” (Martin von Hildebrand, 2019). Su estructura refleja la cosmovisión amazónica, funciona como templo, calendario solar y espacio de transmisión del saber ancestral.

Cabe señalar que la maloca, se encuentra ubicado en el Barrio Sector Vista Alegre del distrito de Nieva zona donde Raúl Shimpukat ejerce autoridad local, lo que podría evidenciar una estrecha coordinación entre ambos actores. Esta relación, en un contexto marcado por cuestionamientos éticos, refuerza la necesidad de mayor transparencia y vigilancia sobre los actores que participan en espacios institucionales vinculados a organismos internacionales como la UNESCO. ¿Cómo es posible que una organización como UNESCO – Perú, con 30 años de experiencia, protocolos internacionales, termine subordinando su agenda a figuras locales cuestionadas? Este caso evidencia la necesidad urgente de revisar y reforzar los protocolos de verificación y participación en eventos públicos de la Dra. Guiomar Alonso Cano, directora de la UNESCO en el Perú. De lo contrario podría entenderse que existe un doble discurso, con una mano proteges y con la otra legitimas a personas cuestionadas.

Directora de UNESCO Perú participó en reunión oficial en Amazonas junto a docente destituido por presunto hostigamiento sexual a menor.@UNESCOperu pic.twitter.com/6VNj8VULFt

— Revista Lima Gris (@Limagris) July 17, 2025

Vídeo del baile entre la directora de UNESCO, Ministerio de Cultura, profesora Rosemary Pioc Tenazoa y docente cuestionado del 9 de julio de 2025.

Actualidad

Indecopi: A un mes de inaugurado, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez acumula más de 400 reclamos

Fallas operativas, demoras y cancelaciones de vuelos marcan el arranque del nuevo terminal aéreo. Lo que evidencia que el cambio de infraestructura no ha venido acompañado de una mejora real en el servicio.

Apenas ha transcurrido poco más de un mes desde la inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y ya se han registrado 402 reclamos formales de pasajeros, según datos proporcionados por Luis Naranjo, jefe de la sede de Indecopi en el aeropuerto. El número es alarmante si se considera que esta infraestructura fue presentada como un símbolo de modernidad y eficiencia, pero que hoy enfrenta críticas crecientes por su funcionamiento deficiente.

Los problemas más recurrentes siguen siendo los mismos de siempre: cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones de vuelos, mayoritariamente atribuibles a las aerolíneas. Sin embargo, para muchos usuarios, el nuevo terminal no ha logrado mejorar la experiencia aeroportuaria, y en algunos casos, incluso ha empeorado la atención al pasajero.

Durante una entrevista, Naranjo detalló que, en lo que va del 2025, Indecopi ha tramitado cerca de 2,000 reclamos en todo el aeropuerto. De ese total, más del 20% corresponde solo al nuevo terminal, una cifra preocupante si se considera su corta operación. Además, el funcionario reportó más de 10 mil orientaciones brindadas en ese mismo periodo, lo que da cuenta del descontento y la falta de claridad que enfrentan los viajeros.

Infraestructura moderna con los mismos vicios del pasado

El principal problema no parece estar en la infraestructura, sino en la gestión. El nuevo terminal aéreo fue construido con la promesa de transformar el Jorge Chávez en un “hub regional”, pero la realidad muestra una operación marcada por las mismas deficiencias que afectaban al antiguo edificio: mala comunicación, falta de información, largas esperas y poca respuesta de las aerolíneas ante los inconvenientes.

Si bien Indecopi ha reforzado su presencia con una oficina permanente y un canal de atención las 24 horas, vía WhatsApp- Aeropuerto (985 197 624), la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿habrá finalmente una mejora estructural en la protección del pasajero o solo se está maquillando una problemática crónica?

Una deuda pendiente con los usuarios

Naranjo recordó que, ante retrasos, los pasajeros tienen derecho a refrigerios, llamadas, compensaciones económicas, hospedaje y alimentación, según el tiempo de espera. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas sigue dependiendo, en la práctica, de la presión que los usuarios ejerzan.

La modernidad del nuevo aeropuerto no puede reducirse a un ‘diseño arquitectónico’ si no va acompañada de transparencia, buena gestión y respeto por el usuario. Por ahora, queda claro que los problemas del Jorge Chávez no se resolvieron con un edificio nuevo.

Actualidad

Corporación Wong buscaría adquirir el Grupo El Comercio

Negociaciones se encontrarían muy avanzadas, teniendo como principales postores a la familia Wong, dueña de Willax TV, y Zest Capital.

Como diría una popular canción de Calamaro: “no se puede vivir del amor” y en el medio periodístico no se puede subsistir de canjes, subscripciones o coleccionables. Para nadie es novedad que el papel viene cayendo rendido al mundo digital y el tiraje de los otroras medios poderosos son tan ínfimos que a las justas se puede pagar a uno que otro redactor o practicante.

Desde hacer más de una década el diario El Comercio viene sufriendo un duro revés en sus cuentas y atrás quedaron los días dorados de bonanza y prestigio, teniendo como consecuencia directa que la familia Miró Quesada sea una de las más poderosas del país, otorgándoles barrigas llenas y días de prosperidad. Para mala fortuna de alguno de sus integrantes, los tiempos cambian y la inextinguible fuente de riqueza luego de varias décadas finalmente pudo mostrar lo que había al final del envase, ocasionando la alarma de ese clan.

Viendo que ahora no pueden costear su fastuosa y acomodada vida, muchos de ellos han vuelto la mirada hacia su “gallina de los huevos de oro” preguntándose por qué ya no produce como antes. La respuesta, obviamente, se encuentra en el crecimiento exponencial de las redes sociales que de manera paulatina, pero agresivamente, les han ido quitando marcas auspiciadoras. Es por ello que antes de que el barco termine por hundirse los accionistas del Grupo El Comercio (GEC) vienen evaluando venderlo al mejor postor.

Una fuente de la revista Semana Económica indica que las negociaciones ya se encuentran en la etapa de ofertas no vinculantes, teniendo como a los principales postores la Corporación Wong, dueña de Willax Tv, y la gestora Zest Capital.

El caso del GEC resulta muy particular, pues cuenta con muchos accionistas, muchos de ellos viviendo de manera parasitaria, viviendo de las utilidades de lo que fuese la gran casa del periodismo peruano, impidiendo muchas veces llegar a un acuerdo consensuado entre los demás accionistas. Sin embargo, cuenta la citada fuente de Semana Económica, los accionistas finalmente habrían llegado a un acuerdo para vender el GEC, viendo año a año que sus cifras tienen una triste tendencia a la baja.

Gran parte de la decisión de vender se explica por el actual momento del negocio del conglomerado de medios. Y es que el Grupo El Comercio atraviesa una de las situaciones financieras más difíciles del último tiempo. Su EBITDA, por ejemplo, cayó de más de S/130 millones en 2022 a apenas S/42 millones en 2024. Pese a ello, el holding ha mantenido una política constante de reparto de dividendos. “Financieramente, esos números no son buenos. Indican que están perdiendo capacidad de generar resultados propios y la proporción de la deuda sobre la capacidad de pago está aumentando”, explica el docente de finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.

Por su parte, la presidenta del directorio de Plural Tv (que abarca América TV y Canal N), Maki Miró Quesada, consultada por una posible venta, respondió no tener “conocimiento de ninguna negociación”. El asunto es cuánto tiempo más pretenderán ocultar el sol con un dedo.

Actualidad

Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística

Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran

Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.

«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.

Actualidad

Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

Actualidad

El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel

Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.

Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.

No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.

Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.

¿Un viaje de “interés nacional”?

Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.

La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.

También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.

Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?

Un distrito que espera soluciones

Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.

La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.

Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.

El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.

Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.

¿Turismo disfrazado de gestión?

El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.

El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.

¿Una nueva tendencia en la política local?

Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.

En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.

En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?

Actualidad

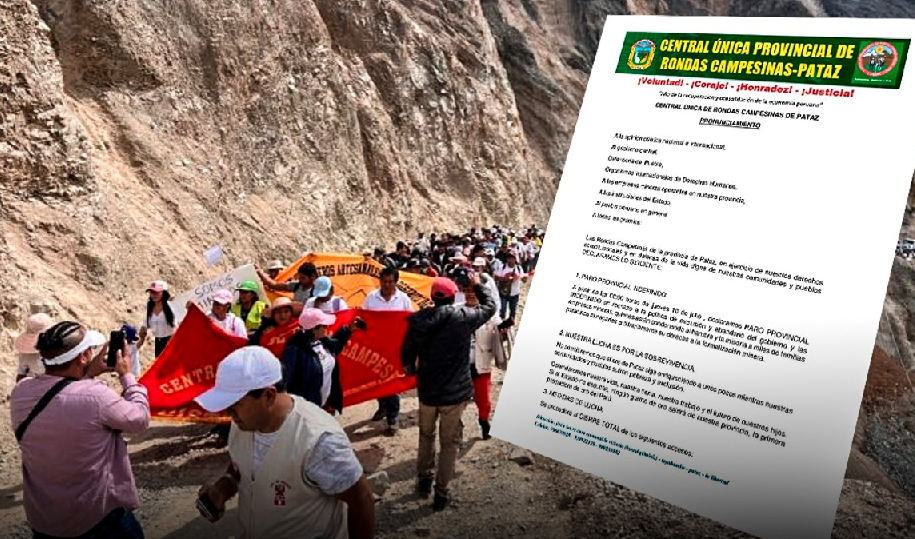

Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.

- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.

- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

Actualidad

Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

-

Política5 años ago

Política5 años agoLas licencias de Benavides [VIDEO]

-

Política5 años ago

Política5 años agoLa universidad fantasma de Benavides

-

Actualidad5 años ago

Actualidad5 años agoRichard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»

-

General5 años ago

General5 años agoDan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional

-

Política4 años ago

Política4 años agoAltos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas

-

Actualidad2 años ago

Actualidad2 años agoCarlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»

-

Cultura5 años ago

Cultura5 años agoMINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING

-

Cultura4 años ago

Cultura4 años ago«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo